禮物、耗費與社會延續

楊丹 莊柳

摘 要:作為國家級非物質文化遺產,苗族鼓藏節具有內聚和統合家族、促進社會團結的重要作用,然而鼓藏節中大量的殺牲獻祭和連日的長桌宴飲行為被認為是“非理性”的經濟行為,是 “無謂的消耗”。通過對烏寨鼓藏節的田野調查發現,民眾通過禮物的流動與“物”的耗費,表達了對祖先的群體性哀思。鼓藏節作為一種集體祭祖儀式,強化了家族自豪、忠誠和團結的情感,那些正跌出社會秩序之人或正處于裂變之中的家庭,通過參與鼓藏祭祖儀式而重新回到社會秩序中來,使社會延續成為可能。

關鍵詞:禮物;耗費;鼓藏節;共餐;社會延續

中圖分類號:C953 文獻標識碼:A 文章編號:1674 - 621X(2022)03 - 0074 - 10

相對馬塞爾·莫斯(Marcel Mauss)對人類學學科的影響而言,較少有學者熟悉與其同時代的法國哲學家、人類學家喬治·巴塔耶(Georges Bataille),學界對巴塔耶的介紹主要針對其文學藝術思想、耗費以及普遍經濟學理論所做的探討。巴塔耶以莫斯關于印第安人“夸富宴”的研究為依據,從而提出人類社會最初和最大的動力不是生產,而是消費和開支。對于莫斯提出的原始部落的人們在“夸富宴”中通過捐贈和損壞自己的財物這種消耗行為來確立政治地位以及環環相扣的禮物給予 - 接受 - 回報引導著原始社會的正常運行的觀點,巴塔耶是認同的,在此基礎上,巴塔耶認為由捐贈或禮物轉化而來的耗費不僅可以確立人的政治地位,事實上這是一種獻祭,這種獻祭促進了圣性事物的生產。

巴塔耶通過對獻祭的研究,進而對莫斯“禮物”思想進行了引申和轉換。1949年,巴塔耶出版了《被詛咒的部分》一書,從而提出耗費的概念以及普遍經濟學原理,巴塔耶認為:“一次人類獻祭、一座教堂的建成、一個寶物的饋贈與小麥的銷售具有同等意義。”[1]34 - 35因此經濟應作為一個整體在社會系統的層面被研究。也就是說“莫斯看到只是夸富宴的‘有限的’作用,如獲得榮譽、地位、權力等,可巴塔耶看到的卻是,其耗盡過剩能量的更大的相對來說是更‘無限’的作用”[2]。在巴塔耶看來,原始社會的人們知道如何去平衡生產性消費和非生產性消費之間的關系,現代工業社會已經喪失了非生產性的能力,“今天,非生產性耗費的這些重要而自由的社會形式已經消失”[1]34 - 35。那么,巴塔耶普遍經濟學原理之下的耗費社會是否還存在呢?如果存在,它在當代社會會呈現出哪些表現形式和特點?

本研究的田野點烏寨(大烏燒苗寨),位于貴州省黔東南州凱里市三棵樹鎮東南面,距凱里市中心28公里,距鎮中心15公里,處于巴拉河景區中心,周邊著名的景點有西江苗寨、南花苗寨、季刀苗寨、郎德苗寨等。烏寨是三棵樹鎮邊遠行政村之一,全村轄大烏燒和小烏轟兩個自然村寨,10個村民小組,根據2019年10月該村的鄉村檔案統計,該村總戶數為437戶2 120人,分潘、龍兩姓,其中苗族人口占98%(其他民族主要是布依族、侗族、漢族等外入媳婦)。 2019年11月至2021年5月,筆者長期居住于烏寨,對當地民眾開展了大量的訪談。本研究以烏寨鼓藏節為個案,以巴塔耶的“耗費”原理為研究視角,通過分析烏寨苗族每十三年舉行一次的鼓藏節儀式中所呈現出的禮物流動與物的耗費情況,來探究苗族社會“耗費”背后的社會運行機制。

一、鼓藏節的過往與當下

鼓藏節是黔東南苗族民眾在冷季所舉行的祭祖大典,當地民眾一般稱鼓藏節(Jangd niel)為“吃鼓藏” (Nangx jangd niel),在苗語中,“nie”意為“鼓”,“鼓”是一種能發出聲響的祭祀樂器,有銅鼓與木鼓兩種,苗族民眾認為鼓是祖先靈魂的居所。作為首批國家級非物質文化遺產,鼓藏節包括了一系列復雜的儀式與禁忌,有著豐富的文化內涵。龔銳等認為:“‘吃鼓藏’是村民對祖先的崇敬、尊重以及對鬼魅的懼怕而引發的祖先崇拜和萬物有靈信仰,是以祖先崇拜為核心的宗族盛宴,是宗族認同與宗族權利的體現。”[3] 楊正文認為苗族對祖先的墳祭與家祭對統合家族的能力是有限的,因此需要更加強大的祭祀來統合家族,鼓藏節“祭祀儀式中對犧牲祭物的內臟十分重視‘共食內臟’隱喻著血緣關系的內聚和統合” [4]。因此,吃鼓藏在苗族地區具有一定的社會、文化和經濟功能。

鼓藏節一般是同宗的一個寨或幾個寨聯合舉行,通常是七年或十三年舉行一次,原則上只要年歲豐收,就必須按期“吃鼓藏”,“只有按期吃了鼓藏,祖宗才能保佑村寨人丁興旺、子孫繁衍。若有應祭不祭,就會觸怒祖宗,給村寨惹來事端”[5]。苗族由于支系繁多,每一個支系過鼓藏節的時間長短、犧牲類型、規模大小、儀式繁簡各有不同,祭祖大典需要邀請整個家族的姻親共同參與,從而形成一個區域盛大的集會和聯盟。

烏寨自建寨以來,每十三年過一次鼓藏節的習俗一直延續至今,在烏寨民眾的集體記憶中,鼓藏節是他們的建寨始祖喝麻雀之血立下的盟約,1祖輩們即使吃野菜蕨根度日,也要提前幾年省下谷物、養肥豬牛過鼓藏。20世紀五六十年代,由于政治原因,作為民間傳統節日的鼓藏節曾被定義為封建迷信活動而被禁止,即便如此,每逢十三年一次的鼓藏節,村民們仍會在家悄悄開展祭祀活動,將家中最好的食物獻祭給祖先。八十年代初,國家政策導向發生了轉變,民族文化開始受到重視,傳統民間節日開始復興,烏寨的鼓藏節從民間節日恢復至今,共舉行了四屆,分別是1984年、1996年、2008年、2020年。作為神圣的民間信仰節日,烏寨鼓藏節有一套完整的儀軌,每一屆鼓藏節一般持續五年,從猴年開始起鼓,“猴、雞、狗、豬”這四年為小鼓藏,村民們在鼓藏頭的帶領下殺豬祭祖、迎親待客,為最后一年的大鼓藏做準備。大鼓藏在鼠年的鼠日開始迎客,牛日椎豬“吃鼓藏”,之后便是整個村寨圍繞“跳鼓”而開展的一系列活動,這些活動每一屆所持續的時間多則一月,少則一周。

2020年烏寨的鼓藏節共持續20天,作為13年才舉辦一次的祭祖大典,整個姻親網絡都會受邀前來“吃鼓藏”。起鼓之前,所有的活動在各家戶進行,自起鼓之日起,人們的活動場域便發生了轉換,充滿神圣色彩的鼓藏場成為村寨開展集體活動的重要場域。鼓藏節期間,民眾的日常生活主要圍繞共餐共飲、跳鼓以及一系列熱鬧激烈、情緒高昂的娛樂活動開展。在這期間,即便是村支兩委的人員也會暫停所有行政事務,身份從“村干部”轉變為“普通村民”,與普通民眾一起迎接客人、殺豬祭祖,在鼓藏頭的帶領下參與祭祖活動。從鼠日的迎客儀式開始,人們就像跨過了一道充滿神秘色彩的門檻,進入一種模棱兩可的閾限階段,在這一階段,整個村寨是“一個沒有社會結構,或僅有基本組織結構,而且相對而言缺乏彼此差別的社群,或社區,或者也可能是地位平等的人們結成的共同體,在這一共同體中,大家全部服從于那些儀式長老的權威”[6] 。

二、鼓藏節中的流動之禮

食物作為社會關系微妙的晴雨表,它是社會交往啟動、維系或終結機制的工具[7]。烏寨鼓藏節中,食物成了前來“吃鼓藏”客人送給主家最好的禮物。1迎客日姻親間的第一次共餐一般在午時之前進行,因此,鼠日的卯時開始,各家戶便會前往寨門迎接自己家的親友,客人所帶的禮物主要有糯米、雞、鴨子、魚、米酒、各種飲料以及鞭炮等,每一種禮物有著十分講究的規矩和禁忌。

(一)給予——鼓藏節中的禮物

糯米飯是客人贈予主家必不可少的禮物之一,鼓藏節“走親戚”的糯米飯一般由12斤糯米蒸制而成,客人到達主家落座之后,糯米飯會被主家挑至堂屋,客人所帶的糯米飯需要先獻祭于祖先,然后才與大家一起同食。糯米飯不僅是客人贈予主家的禮物,客人吃完鼓藏返程時,主家也要以糯米飯回饋客人。“苗地水寒,惟宜糯稻,所食多糯米,粳稻多難生成,成亦黏質極溥,炊而食之,如嚼木糠然”[8]。糯米以其密度大、黏性強、耐饑餓、營養豐富、攜帶方便、保持期長等特點,深受民眾喜愛。作為稻作民族,糯稻不僅養育了苗族民眾的身體,1還在儀式、巫術2以及好客、表示友好等方面扮演十分重要的角色,成為苗族民眾贈予和回饋的禮物主體。

除糯米之外,鴨子也是鼓藏節“走親戚”時的重要禮物,在當地民眾的集體記憶中,鴨子是引路的靈物。直至今天,與烏寨鄰近的報德等苗族村寨舉辦鼓藏節時,鼓藏頭和鬼師仍然要用鴨子引路,到村寨的神山“請鼓”下山,只有在鴨子的引領之下,祖先的靈魂才能順利回到村寨,與后世子孫一起集體歡騰。殺鴨祭祖是起鼓儀式中最重要的環節,以鴨子作為禮物獻祭于祖先,不僅寄托民眾希望得到祖先庇佑的愿望,也能強化人們對祖先和故土的集體記憶。

與漢族同胞“好事成雙”的觀念有所不同,烏寨民眾“走親戚”時所帶的魚一般以3、6、9條的奇數呈現,除在數量上忌諱雙數之外,魚在送禮方式上也有講究,需要用象征圣潔的麻線從魚鰓處穿過至魚嘴,成串狀掛于擔子之上。《苗族史詩》對魚有這樣的記載:“松繼坳上殺水牯,宰殺水牛來議榔(盟約),整個鼓社人丁興旺,子孫繁衍如魚仔,”可見,在苗族社會,魚是子孫繁衍、多子多福的象征,也是稻作民族稻米魚羹生活中重要的食物和祭品。3

糯米飯、鴨子、魚是烏寨鼓藏節客人贈予主家必不可少的三樣禮物,這些禮物與苗族社會的歷史以及苗族先民的生活習慣息息相關,除此之外,雞、米酒、煙花爆竹以及各類飲料也是鼓藏節中最常見的禮物。據當地民眾回憶,2008年的鼓藏節便有電視機、洗衣機等家用電器以禮物的形式出現,2020年的鼓藏節中,筆者觀察和了解到,除一些家用電器之外,現金紅包也出現在鼓藏節中,這并沒有影響和改變傳統的以食物為主的贈禮方式,糯米飯、鴨子、魚這些承載著民族歷史與族群記憶的食物仍然是鼓藏節中最重要也是必不可少的禮物。

(二)接受與交換——鼓藏節中的長桌宴席

鼠日的迎客活動在中午十一點左右進入尾聲,晨間熱鬧的寨門口很快恢復之前的寧靜,各家戶迅速進入集體歡騰的狀態,整個村寨響徹著各種切、砍、跺、炒的聲音,主家的火房里全是男人們忙碌的身影,他們要以最快的速度將客人帶來的各種食物制作成熟,良好的食物味道是考驗主家男性廚藝及誠意的主要標準。家中的女人們則悠閑地嗑著瓜子、喝著小酒,她們不用理會火房里發生的一切,也不用擔心自家男性的廚藝,她們的主要任務是與客人聊天、喝酒、唱歌、跳舞……

中午一點左右,主家在堂屋擺上長桌宴,主客之間的第一次共餐便在這里進行。在飲食方面,烏寨民眾不追求菜品的數量,人們喜歡用傳統的烹飪方式制作食物,燉鴨、炒雞、酸湯煮魚、糯米飯、米酒……各家戶菜品基本相同且都是葷菜,“部落或村落社會都用肉食來加強社會紐帶,以使同鄉和親族關系得到鞏固”[9]。“通過分享肉食,饑餓的恐懼得到緩解,和某人分享肉食者日后得到肉也要反過來與之同享,人們被一種相互恩惠的網絡聯結為一體”[10]。可見,分享肉食能引人注目和使人興奮。

開席之前,家戶長點燃香、紙,向祖先行獻祭儀式,所有賓客保持肅靜,午間獻祭給祖先的食物,全部來自客人的禮物,人們相信,客人所帶之禮物“能促使死者、諸神、動物以及自然的種種精靈,對他們慷慨大方”[11]。平日里一向節儉的苗族民眾,鼓藏節期間在飲食行為上表現得十分大氣,從中午的共餐開始,各個家戶的活動一直持續到晚上,有的甚至是通宵達旦的狂歡,除不能飲酒的幼童之外,家中男女老少一整天基本處于半醉半醒的狀態。

牛日是殺豬祭祖、吃鼓藏的日子,也是大家最期待的日子,各家戶已經根據客人數量提前準備好足夠數量的豬,多則六七頭,最少的也是兩頭。在烏寨鼓藏節中,各家戶祭祀祖先的第一頭豬,一定要由母舅或妻舅親自宰殺,1舅舅殺豬的技術和速度直接影響著祭祖和吃“鼓藏肉”的時間。因此,牛日凌晨五點左右,負責殺豬的“舅舅”會主動催促主家早早起床生火燒水,待大家聽到鼓藏頭家的豬傳來嚎叫聲之后,各家戶便可開始殺豬了。鼓藏節殺豬會比平日殺豬多出一個流程,眾人將豬拖至案桌殺死之后,需要在豬的身上鋪一層薄薄的稻草,2靜等五六分鐘,才開始進入褪毛、開肚、下豬腿等流程。

“用食物來獻祭神靈是溝通人與超自然聯系的橋梁,但要使得所供奉的食物順利地為神靈享用,并盡可能地表達信仰者的各種觀念意識和心理狀態,就必須使得這些供獻的祭品符合某些宗教祭祀規范。這些宗教祭祀規范通常包括食物類祭品在顏色、質量、大小、生熟、純凈、品味等方面顯現出的形態特征與人們傳統價值取向相吻合的程度”[12]。食物的形態往往被認為是最能吸引神靈和祖先的東西,這些東西可以使神靈和祖靈產生嗜欲才能體現獻祭者的忠誠。獻祭祖先的豬被宰殺好之后,主家第一時間會將豬的肋骨之處肥瘦相間的部分1割下,經過褪毛、清洗、切塊、白灼2等工序之后,“鼓藏肉”便做好了,吃“鼓藏肉”之前,由家戶長行祭祖儀式。

待祭祖儀式結束之后,“鼓藏肉”便具有了神性,吃過祭祀祖先的圣品,便能獲得祖先的庇佑,主家不管男女老少,均要叫過來吃上一塊,遠道而來的親友也會爭先品嘗,真正意義上的“吃鼓藏”實則指的就是吃“鼓藏肉”的這一神圣時刻。因是與祖先一起共食,因此,吃“鼓藏肉”時在語言和行為上有許多禁忌,說錯話會給主家帶來不吉,客人在品嘗鼓藏肉時一般要保持沉默,主家則通過“鼓藏密語”進行交流。3對于鼓藏節出現的這種飲食密語,當地人認為是為了防止野鬼搶食祖先的祭品,暖季時的粗茶淡飯吸引不了貪吃的鬼,當季節上進入冷季,鬼對秋收的新谷、養肥的家禽、餐桌上的食物以及節慶活動中獻祭給祖先的美食虎視眈眈,人們選擇在凌晨悄悄殺豬祭祖,用“運水”“扒沙子”等“密語”進行交流,都是為了哄騙四處覓食的野鬼,讓祖先能享用到足夠多的祭品,從而實現陰陽兩界的有效溝通。4

從鼠日的迎客到牛日的殺豬祭祖吃鼓藏,不難看出,主客之間將禮物——食物作為祭品,是姻親關系的表征和聯合祭祀的重要體現,禮物作為祭品,表明主人的祖先認同客人的祭祀,客人也認可主人的祖先,是對其親緣關系的鞏固。主客之間通過接受、交換與分享彼此所提供的食物,從而營造一種平等自由互惠的交流空間,在這個空間中,主是客,客亦是主。

(三)回禮的義務——抬豬腿

“抬豬腿”是鼓藏節最重要的環節,它關系到親戚的團結、情感的鞏固以及親疏秩序的表達,起著連接姻親和宗親的紐帶作用。牛日的“吃鼓藏”活動結束之后,主家要履行回禮的義務。按照傳統習俗,遠道而來的客人需要自帶被子,在主家住上七天,“狂歡”七天七夜才能返程。近幾年,隨著苗族地區經濟的發展及交通的便利,平日里親友之間見面的機會逐漸增多,聯系方式也變得多樣化,因此,客人“吃鼓藏”的時間便縮短成了一天。跟迎客日一樣,牛日的送客十分熱鬧,“抬豬腿”成了今日最壯觀的風景。從牛日的中午時分開始,烏寨隨處可見抬著豬腿回家的客人,他們面帶微笑熱情地與大家打著招呼,特別是獲贈帶尾豬腿的客人更是神采奕奕。

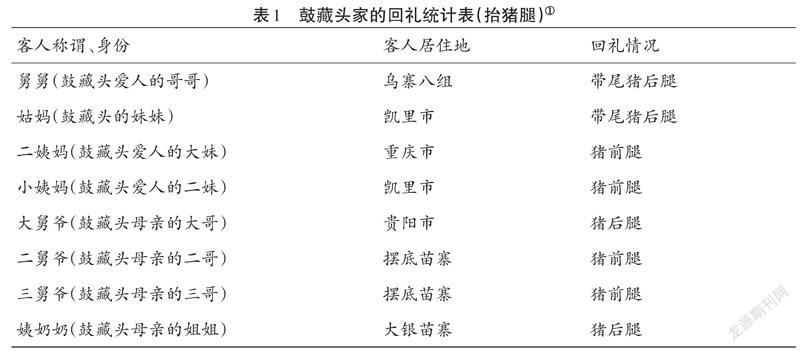

鼓藏節中獻祭之后的豬腿是不食用的,主家會在豬腿分割完成之后,用繩子將之系掛于家中最顯眼的地方,有序的排成一排,而其中帶尾豬后腿,一定是送給舅舅的。據說村里以前過鼓藏節時,曾有人家在回禮時將帶尾豬后腿送錯了對象,導致本應拿到帶尾豬腿的舅舅顏面盡失,為此兩家人斷絕來往很多年。事實上,主家將豬腿作為回禮之物,并不是因為豬腿的經濟價值,客人看中也并非豬腿的經濟價值,作為獻祭犧牲的一個部分,豬腿是客人與祖先共餐之后所留下的神圣之物,它是神圣、面子、身份與地位的象征符號。如果豬腿送錯了對象,意味著社會秩序的親疏關系被打破,社會交往有可能就此中斷。以鼓藏頭家“抬豬腿”的情況為例,2020年鼓藏頭家殺了兩頭豬,共有八只豬腿,其回禮情況如下。

從鼓藏頭家的回禮情況可以看出,作為禮物的豬腿不但有是否帶豬尾之分,還存在前腿和后腿之別,其代表的身份地位高低依次為:帶尾豬后腿——豬后腿——豬前腿。主家送禮時,主要以血緣親疏為判斷標準,雖然鼓藏頭母親的哥哥們也前往“吃鼓藏”和“抬豬腿”,他們也是舅舅,但是從血緣關系上看,他們已經隔代,因此,他們并沒有獲得帶尾豬后腿,但是從大舅爺和姨奶奶獲得了豬后腿來看,鄉土社會長幼有序的原則在苗族社會并沒有弱化。

三、鼓藏節中的耗費之物

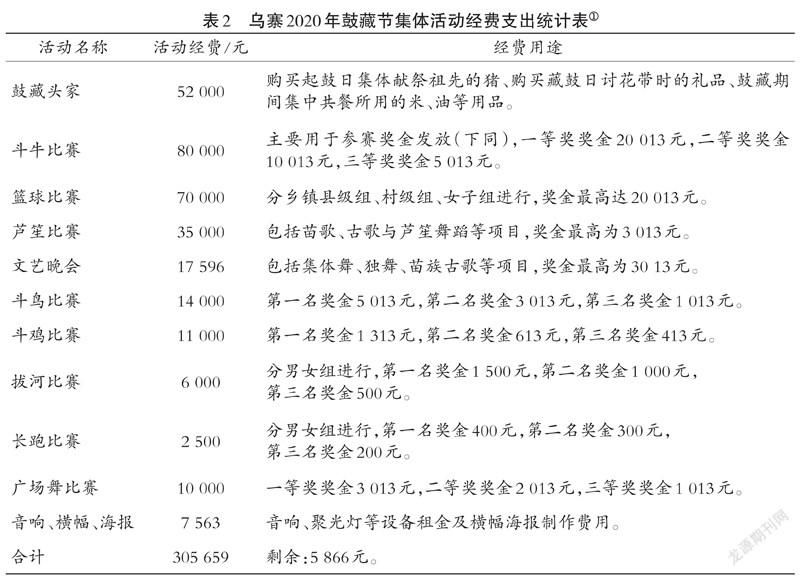

鼓藏節中大量的殺牲獻祭和連日的長桌宴飲是政府、學界一直關注的問題,舉辦一次鼓藏到底會耗費多少物資?以烏寨2020年的鼓藏節為例,其集資原則是:各家戶18至45歲的男性(學生除外)每人出資200元,45 - 60歲的男性每人出資150元,村寨“姑媽”2自愿贊助部分資金,此部分資金共計267 785元。另外,烏寨的鼓藏節還獲得了部分企業以及熱心人士的贊助費43 740元,整個鼓藏節共籌集公共資金311 525元,其經費具體支出如下。

從烏寨鼓藏節活動經費支出統計表可見,村寨集體性消費主要用于各類文娛活動,需要說明的是這些活動的參與對象并不局限于本村寨村民,為給鼓藏節營造熱鬧的過節氛圍,吸引鄰近村寨民眾積極參與,各項競技活動均設置了豐厚的獎金,其中斗牛比賽一等獎的獎金高達20 013元,吸引了來自云南、四川、貴陽等地上百頭斗牛參賽。在烏寨民眾的觀念中,從起鼓之日起,被接回的祖先便全程參與了鼓藏節的所有活動,他們與子孫后代共享這些激情高昂的帶有競技性和觀賞性的活動,人們不惜一切代價舉辦精彩絕倫而又熱鬧非凡的活動,向祖先呈現子孫后代興旺昌盛、其樂融融的生活場景之余,也讓俗世中的民眾有機會宣泄生活中被壓抑的情緒。

家戶個體性耗費主要來自祭祀的犧牲、共餐的食物以及燃放的煙花爆竹,主家在鼓藏節中有回禮的義務——客人“抬豬腿”,因此,各家戶需根據“抬豬腿”的客人數量來購買獻祭的豬。2020年的鼓藏節,因受非洲豬瘟以及疫情的影響,本地小豬仔的價格高達50元1斤,一頭40來斤的小豬仔售價近2 000元,因此,自己養豬過鼓藏節的家戶不多。鼓藏節前一周,便有“豬販”用大卡車往烏寨送豬,這些平均重300斤左右的豬以17元每斤的毛重賣給當地民眾,每頭豬的售價在5 000 - 6 000元不等。通過對“豬販”的賬簿統計,鼓藏節前一周,他們在烏寨共銷售了1 009頭豬,其中購買最多的家戶買了6頭豬,僅用于購豬支出的費用達3萬余元。如果按每個家戶殺豬3頭計算,那么平均每家戶用于祭祀犧牲的支出為15 000元左右。

購買共餐食物和煙花爆竹是家戶個體消費的另一方面,在長達20天的鼓藏節活動中,各家戶每天均有親友來訪,“家族至親,團坐合食,以飲食之道表達倫理親情成為維系親族和睦、穩定家族團結最好的形式”[13]。為了表示出主家的誠意與熱情,家中除了要備足雞、鴨、魚、蝦1一類的肉食之外,酒、飲料、水果、瓜子、糖等也是必不可少的。以筆者的田野報道人臘金家為例,他家參與抬豬腿的客人為12家,除了迎客日、宗族轉轉飯日和藏鼓日客人達百余人之外,鼓藏節期間平均每天參與共餐的親友是20人左右,20天的食物費用大約在8 000元左右。鼠日迎客當天,整個村寨從下午四點開始籠罩在一片煙花爆竹聲中,各家戶均在自己家門口燃放長達幾個小時的煙花爆竹,煙花爆竹除了能營造出過節的氛圍,也能幫主家在客人面前掙足面子,平均每個家戶至少購買了5 000元左右的煙花爆竹,有的家戶用于煙花爆竹的費用甚至上萬元。

總的來說,在整個鼓藏節中,除村寨30余萬元的集體性消費支出以外,平均每個家戶還需要支出至少兩萬余元,部分家戶在20天的鼓藏節花費高達五六萬元,如果按平均每家戶消費支出3萬元計算,那么400多戶人家在整個鼓藏期間的消費將是一個寵大驚人的數字,這些“非生產性消費”主要用于購買祭祀的犧牲和節日期間共餐的食物。

四、結語

巴塔耶認為非生產性消費能讓人與神靈、祖先以及超自然存在的神圣領域保持一種深度關聯,強調的是人們通過物的耗費,從而獲得超越實際生活的力量。作為苗族民眾最隆重的祭祖儀式,在長達二十天的鼓藏節活動中,參與活動的個體處于興奮喜悅的狀態之中,民眾通過對禮物的流動與“物”的耗費,表達了對祖先的群體性哀思,強化了家族自豪、忠誠和團結的情感,“喚起了族人的血緣觀念進而強化了家庭的內聚力”[14]。鼓藏期間,各個家族的男女老少歡聚一堂,整個村寨處于神圣與世俗交織的狀態之中。“集體歡騰”的大型集會能把個人與社會聯系起來,從而產生一種固有的團結[15]。人們通過殺豬祭祖,向祖先獻祭,與祖先共餐,“通過共餐,圣化的食物作人 - 神溝通的媒介,讓祭主、犧牲、神之間的關系完全得以實現,‘共祖’的相同血緣得以證明”[16]。那些正跌出社會秩序之人或正處于裂變之中的家庭,通過參與鼓藏節祭祖活動,都有可能重新回到社會秩序中來,使原有的社會秩序和社會結構得到鞏固和穩定。

盡管村寨節慶活動是否熱鬧、各家戶走訪的親戚數量多少或多或少的涉及村寨和主家名譽、地位與面子,但與莫斯探討的“夸富宴”不同,烏寨民眾在鼓藏節活動中,未出現食物的浪費現象,每個家戶會根據自己的家庭經濟狀況合理安排儀式支出。西部少數民族社會在向現代社會過渡和轉型的過程中,隨著社會流動的不斷加速,鄉土社會中的成員從血緣家庭中抽離出來,開始主動或被動的流入大城市,由血緣、地緣聯結的傳統共同體日漸弱化和分化,農村的發展應尊重地方性知識,不能單純地從經濟的視角去討論苗族社會這種耗費現象。就像田汝康先生在《芒市邊民的擺》中所論述的:“擺是擺夷勞力工作的激引,有著擺的存在,使擺夷感到財富有著相當效用,努力工作還可以得到相應報酬。”[17] 在烏寨民眾看來,富裕的生活為祖先所賜,不能忘記祖先的庇佑和開創之功,日常生活的每一個時空都有祖先的影子,祖先潛移默化地在另一個時空中指導、約束和規訓著人們的行為。糧食的豐產、子嗣的興旺均離不開祖先的庇佑,民眾通過殺牲獻祭以及連日的長桌宴飲,將積累的部分財富進行消耗,從而避免社會等級產生,有效的應對了現代性轉型過程中“經濟理性”對“平權”社會帶來的失衡挑戰以及“個體化”所導致的社會團結危機。

參考文獻:

[1]? 喬治·巴塔耶.被詛咒的部分[M].劉云虹,胡曉堯,譯.南京:南京大學出版社,2019:34 - 35.

[2]? 張生.通向巴塔耶[M].南京:南京大出版社,2020:101.

[3]? 龔銳,湯欣燁,靳惠娟.貴州苗族鼓藏節儀式的人類學考察——以貴州黔東南苗族侗族自治州榕江縣計懷鄉烏略村為例[J].中南民族大學學報,2009(4):22 - 27.

[4]? 楊正文.鼓藏節儀式與苗族社會組織[J].西南民族學院學報,2000(5):21.

[5]? 劉鋒,張少華,等.鼓藏節:苗族祭祖大典[M].北京:知識產權出版社,2012:2.

[6]? 維克多·特納.儀式過程:結構與反結構[M].黃劍波,柳博赟,譯.北京:中國人民大學出版社,2006:96 - 97.

[7]? 馬歇爾·薩林斯.石器時代經濟學[M].張經緯,鄭少雄,張帆,譯.北京:三聯書店,2019:257 - 258.

[8]? 劉錫蕃.苗荒小紀序引[M]//貴州省民族研究所.民國年間苗族論文集,1983:5.

[9]? 馬文·哈里斯.好吃:食物與文化之謎[M].葉舒憲,譯.濟南:山東畫報出版社,2001:18.

[10]馬紹爾.分享、談論與給予:昆人中的社會張力之緩解[M]//理查德·李.卡拉哈里的狩獵采集人:昆人及其鄰人研究.波士頓:哈佛大學出版社,1976:57.

[11]馬塞爾·莫斯.禮物——古式社會中交換的形式與理由[M].汲喆,譯.上海:上海人民出版社,2002:24.

[12]瞿明安.隱藏民族靈魂的符號——中國飲食象征文化論[M].昆明:云南大學出版社,2011:193.

[13]彭兆榮.飲食正義,雅俗共“嘗”[J].民俗研究,2012(5):106.

[14]麻國慶.家與中國的社會結構[M].北京:文物出版社,1999:96.

[15]埃米爾·涂爾干.社會分工論[M].渠東,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013:68.

[16]楊丹.西方人類學共餐研究脈絡與反思[J].西北民族大學學報,2019(5):52.

[17]田汝康.芒市邊民的擺[M].昆明:云南人民出版社,2008:82.

[責任編輯:劉興祿]

收稿日期:2021 - 07 - 16

基金項目:國家社會科學基金重大項目“世界苗學通史”(15ZDB113);廈門大學研究生田野調查基金(2020FG009)

作者簡介:楊丹,廈門大學社會與人類學院博士研究生,貴州師范大學“多民族文化融合與區域發展研究基地”研究人員; 莊柳,廈門大學社會與人類學院博士研究生(廈門,361005)。

1據烏寨95歲的潘順方老人講述,烏寨的建寨始祖是熱休(魚)和休休(老虎)兩兄弟,寨子建成后,兄弟倆曾召集周邊百里之內的苗寨寨老一起議事并共喝麻雀之血以定盟約,其盟約內容為:周邊百里之內的村寨,每十三年一個輪回,必須舉行一次祭祖大典,各村寨輪流有序進行,如烏寨的大鼓藏于2020年12月結束,其鄰寨擺底苗寨“招龍節”的時間是2021年3月。這個傳說契合了黔東南苗族每十三年過一次鼓藏節的事實,且基本成片區有序開展的態勢,因在鼓藏期間,姻親村寨需要參與走親戚、抬豬腿、討花帶等活動,不但有效避免了村寨扎堆過節,也保證了每一個村寨過鼓藏節時的熱鬧。

1本文所謂的“禮物”這一概念,并非莫斯筆下古式社會關于塑造社會等級、構造共同體聯盟的奢侈品,而是現代社會通俗意義上用于表達友好饋贈觀念的普通消耗品。

1陳國鈞等學者在對貴州苗族社會進行調查時指出,黔東南一帶多水田,苗族民眾慣食粘米和糯米,尤嗜食糯米,俗稱“苗糯”,較之于粘米,糯米香甜有味,糯米所富有的黏性使之更易于抓食,便于攜帶,較為方便,陳國鈞先生稱糯食為“旅行食”;糯米性硬,消化時間長,可以耐饑;居住于高寒地區的苗族民眾,食糯可以增加體內的熱力。參見吳澤霖、陳國鈞:《貴州苗夷社會研究》,民族出版社,2004年,第5頁;陳國鈞:《生苗的食俗》,見《民國年間苗族論文集》,1983年,第203頁。

2李國棟認為在傳統稻作民族中,糯稻具有普通粳稻和秈稻所沒有的神圣性,因此,在祭祖時不能摻和粳米或秈米,一定要選用糯米。苗族在進行傳統而神秘的過陰米卜時,鬼師一般會選擇糯稻放于耳邊來聽取陰崽(苗族傳統社會中可來往于陰陽兩界的精靈)傳遞的信息。部分苗族地區在亡靈下葬時,鬼師也會將糯稻放于耳邊,與亡靈家族的祖神進行溝通。由此,李國棟先生認為苗族的老祖宗最先種植的是糯米,吃的也是糯米,粳米和秈米是后面才有的。參見李國棟:《稻作背景下的苗族與日本》,中國社會科學出版社,2019年,第16頁。楊筑慧也認為糯在西南少數民族社會生活中具有獨特的神性和象征性,糯常常被用做祭祀供品、節日慶典食物和相互饋贈的禮物。參見楊筑慧:《糯的神性與象征性探跡:以西南民族為例》,《中央民族大學學報:哲學社會科學版》,2016年第6期。在烏寨田野期間,筆者發現了學者們關于苗族祖先最先種植糯稻的論述邏輯,人們在日常生活中一般食用粳米或秈米,糯谷、糯米或糯米飯是烏寨民眾在獻祭祖先和“走親戚”時的禮物。

3魚崇拜與魚生殖繁衍的巫術心意是世界性的民俗文化現象。在苗族社會,魚是主要的食物及祭品,《國語·楚語》有記載:“庶人食菜,祀以魚。”可見,古代苗民便有用魚祭祀祖先之習俗。苗族學者楊茂銳認為苗族社會日常生活及祭祀活動中離不開魚跟祖先曾居住于長江、黃河中下游一帶的水鄉生活有密切的聯系。根據《苗族簡史》內容記載,貴州苗族是古時生產生活于長江流域的“三苗”一支,魚驚人的繁殖能力對于生產力低下、渴望繁殖和提高生產能力的原初先民極具誘惑力,貴州苗族民歌《說魚·探源》中曾出現“子孫像魚崽一樣多”的類比,因此,在貴州苗族的節慶活動與日常生活中,魚不僅是主要的肉類食物,還是主要的祭品。

1馬凌諾夫斯基對美拉尼西亞特羅布里恩德島人的調查發現,當地人通過母親的家系來確立某些重要的權利與責任,舅舅是親屬群體中首屈一指的權威人士。韋斯特·馬克認為蘇門答臘的奧倫馬克、巴唐高地、辛騰格人等均是實行舅權,且舅權大大超過父權(參見韋斯特·馬克:《人類婚姻史》,商務印書館,2015年)。彭兆榮等學者認為舅權制在我國西南納西族、苗族、瑤族、侗族、哈尼族、彝族、仡佬族等少數民族社會普遍存在,舅權制是母權制向父權制過渡的產物和遺留,在“知母不知父”的母系氏族時代,舅舅不僅幫助其妹妹料理事務,照看外甥,舅舅在原始家庭中是男人、丈夫、父親角色的“替身”,“娘親舅大”是西南少數民族帶有共同性的表述(參見彭兆榮:《西南舅權論》,云南教育出版社,1997年)。苗族社會存在著典型的舅權制,苗族開親歌(參見《民間文學資料》第59集,第21頁)講述了與人類祖母一樣有著非凡權勢的舅舅:“很古的以前,那舅舅爸樣有,”從“爸樣有”的名稱在古歌傳承中的表達可以看出,古時代母系社會的男人力量體現在母親兄弟們的身上。苗族社會父權制在婚姻習俗中主要表現為“姑舅表婚”,又稱“還舅頭”“還種”。據現存于黔東南凱里、施秉等地對苗族“姑舅表婚”習俗的刻木(刻道)記錄,其中糯米、豬、牛、騾馬、雞、鴨等食物是姑媽與舅舅開親時的重要禮物。

2當地民眾稱這一環節為“蓋被子”,稻草象征被子,獻祭祖先的豬,不能讓其受冷。

1當地人稱“寶肋肉”或“倉門肉”,即市場售賣的“五花肉”部分。

2為了迎合祖先的飲食習慣,獻祭食物不能翻炒,也不能加入任何佐料。

3例如:殺豬 - 哐官人、殺豬刀 - 葉子、燒豬毛 - 照太陽、喝酒 - 運水、吃飯 - 扒沙子、吃飽了 - 倉滿了,等等。

4從表面上看,烏寨民眾不管是“敬祖”還是“解鬼”,其主要手段均是通過食物獻祭來實現陰陽兩界的對話。然而事實上,在食物獻祭的過程中,祖先是被“供養”的,鬼魅是被“誆騙”的,烏寨民眾有一套嚴密的飲食密碼來實現與祖先、鬼魅的合作與對抗,從而實現陰陽兩界的團結。

1資料來源:根據筆者對鼓藏頭龍玉山家2020年鼓藏節回禮情況調查資料整理。

2 “姑媽”是貴州很多地區對外嫁女的一種親屬稱謂,從外嫁女兄弟(舅舅 )子女的角度稱已出嫁的女兒為“姑媽”。

1資料來源:此表由九組村民臘金提供。

1蝦是最近幾年才出現在烏寨餐桌上的食物,村中六十歲以上的老人,大部分不會或不喜歡吃蝦,相反,外出務工、工作或讀書的年輕人喜歡吃蝦,一般不用來獻祭祖先,怕祖先“吃不習慣”。