城鎮兒童眼中“森林”的文化意義及其建構

張越 杜妍

摘 要:森林是生態系統的重要組成部分,也是兒童最熟悉的生態場景。通過兒童圖像世界的民族志研究,揭示了城鎮兒童眼中“森林”的文化意義及其建構機制,發現家庭是城鎮兒童建構生態文化意義的主要場域,間接接觸是城鎮兒童建構生態文化意義的行為基礎,想象性是城鎮兒童建構生態文化意義的思維特征。對兒童的生態文明教育不應陷于形式化,應力圖超越人類中心觀。

關鍵詞:生態文明觀;森林;兒童;圖像;民族志

中圖分類號:C958 文獻標識碼:A 文章編號:1674 - 621X(2022)03 - 0144 - 09

2015年中共中央、國務院印發《關于加快推進生態文明建設的意見》對加強生態文明教育提出了新要求,強調要“從娃娃和青少年抓起”;2017年黨的十九大報告把生態文明建設作為“中華民族永續發展的千年大計”。教育是解決生態問題的重要力量、建設生態文明的基礎。兒童時期個體的思想和行為初步發展,具有極強的可塑性,容易形成一生的生態認識、生態情感、生態行為。從教育人類學的視角,幼兒的生態文明觀是其文化觀念的重要組成部分,是社會文明結構與兒童自身創造性思維共同作用的結果,理解兒童業已形成的生態觀是生態文化教育真正行之有效的基礎。然而,對生態文明教育的研究更多是以成人的價值觀念作為主導的,將兒童的生態觀視作需要填補的試卷或簡化為自然成熟的心理過程。基于此,本研究旨在探究兒童如何建構其生態文明觀念,為兒童生態文明教育提供啟示。

一、兒童圖像世界的民族志方法

新的兒童文化觀認為,兒童在成人文化之中創造著自己的社會結構并用一種成人無法做到的方式彼此影響。探究兒童文化意味著揭示兒童如何應對不同的環境,并如何修正成人的規則[1] 。然而,兒童的語言能力有限,表意也不遵循一般的邏輯,圖像卻是兒童理解環境的有效途徑,也是兒童最熟悉的溝通方式,為成人研究者理解兒童提供了契機。一方面,由于圖像制作與傳播的低廉化與便捷化,當代城鄉兒童都已早早成為“圖像人”,圖像世界甚至不斷擠占生活世界,成為兒童意義建構最重要的渠道[2];另一方面,圖像世界對于兒童具有解放性意義[3],兒童親歷的感性表象和經驗難以在語言文字的世界表達,圖像世界卻為他們的意義溝通提供了更多的可能性。

任何象征符號都與人們的意圖、目的和手段相聯系。維克多·特納通過儀式研究發現恩布旦人創造的狩獵祭壇僅由一根插在地上的分叉樹枝、一塊從白蟻窩山包上取來并修成三角形的泥土及一個草環組成,這個造型就包含15種不同的意義[4]273。因此指出,象征符號的意義應該是在“與其他事件相連的時間序列”和“在所觀察到的行為中推斷出來”[4]267 - 277。這意味著,人類學視角不把兒童讀圖、畫圖看作心理的投射,而是兒童溝通意義的手段,需要在前后事件與行為中理解其意義表達。同時,幼兒階段的發展特性使得他們無法通過單一的渠道完整地表達自己的觀點,而是常需要畫、講、寫、演等多通道的協同配合。因此,基于兒童圖像世界的民族志包含兩個部分,一是對兒童讀圖、畫圖、說圖的參與式觀察,二是對兒童整體生活的田野調查。通過這兩種方式的配合,可以在某一主題下最大范圍搜集兒童豐富的符號表達;也可以通過兒童親歷的事件推斷、理解其表達的意圖,共同反映兒童的意義世界。

就兒童的生態文化意義而言,已有國內外一些研究者通過各種實證研究兒童自身的生態觀念。如王興華、王慧采用國外學前兒童環境態度量表,從保護動植物、保護非生物環境、回收與再利用、節約四個維度測查了我國學前兒童的環境態度,從對人與地球關系的了解、對人與周圍環境的認識、對環境保護的認識三方面測查了兒童的環境認知,發現我國學前兒童的環境態度較為積極,但環境認知有待提高[5]。王琛等采用景觀意象素描法與訪談法,從語言知識、空間維度、自我定位和社會意義四個方面建構了我國學前兒童森林意象感知模型,指出真實的森林體驗與森林教育的缺乏導致當前學前兒童對森林意象的感知具有主觀、抽象與幻想性的特征[6]。國外研究者以量表配合繪畫、訪談等形式揭示出的兒童對森林的認識、判斷、情感與我國兒童的生態認識與情感存在異同,譬如所畫的森林中較少出現人類的形象[7];但也會對森林中的動植物有錯誤的認識,如認為魚吃奶酪、鴨子吃面包屑、熊吃薯條等飼養動物的觀念[8];幼兒普遍喜歡美好而非破壞性的場景、具有保護環境的天性[9]。可見,學前階段的兒童對自然的認識不一定符合科學知識的標準,但已經形成了豐富的文化意義。李政濤指出,對“自然”的疏離、遠離、隔離甚至逃離逐漸成為當下兒童生活的常態,重視兒童成長的“自然生境”既意味著教育要把自然還給兒童,使之成為兒童成長的大課堂;還意味著兒童研究應以“自然眼光”,通過“自然之維”關注兒童發展的“自然之道”[10]。與基于成人概念標準的量表測查、問卷調查等方法不同,基于兒童圖像世界的民族志作為方法,更有利于通過兒童自然的表達呈現兒童主位的認識。

森林是一個具體的自然景觀,以其不同的形式、形態出現在城市綠地、公園或旅游景區中,很多童話故事、動畫作品也都在森林的背景下發生,使之成為城鄉兒童都熟悉的生態場景。本研究以“森林”作為切入點,以華北某縣城的一個住宅小區及其配套的私立幼兒園作為田野點。通過逾期三個月的時間在小區中對兒童的日常生活進行參與式觀察,作為教師在幼兒園中對兒童的圖像活動進行有設計的參與式觀察,力圖揭示其所代表的北方城鎮兒童眼中“森林”的文化意義,探究城鎮兒童生態文化意義的建構機制。

二、城鎮兒童眼中“森林”的意象

(一)對“森林”基本意象的建構

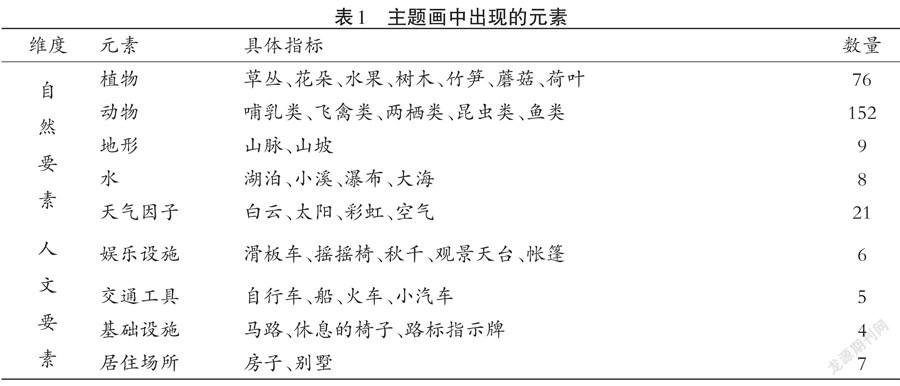

在城鎮兒童眼中,“森林”的意象不僅具有以自然要素為主的特征,更是具有鮮明的“非人為”特性。這種“非人為”特性甚至成為城鎮兒童判斷森林場景的重要標準。在森林主題繪畫中,畫面上最多的圖像元素便是各種植物與動物,顯示出兒童認識到森林場景是由眾多的植物和動物共同構成的。(見表1)當繪本翻到一頁被樹木覆蓋的群山下有數不勝數動物的畫面時,有兒童指出“這不是動物園,這是森林。動物園都是圍欄,圍欄圍著它們,這個沒有”。相反,當研究者問及“伯雍公園”算不算森林時,兒童一口否定,他們認為森林的樹木是比較密集且無規律的,不像公園那樣被規規整整的種在道路兩旁排排站。

對比《現代漢語詞典》中對“森林”詞條的解釋是“以喬木為主體的植物群落,是集生的喬木及與共同作用的植物、動物、微生物和土壤、氣候等的總體。”按照森林的功能用途,可以分為防護林、用材林、經濟林、薪炭林、特種用途林五種[11] 。森林不僅可以具有“人為性”,城市綠化其實也被納入“城市森林”的范疇,即城市區域內的喬木、灌木和草本植物等所有綠色植被以及其生境的總和,只要達到一定面積且以喬木為主的林地都可以作為“城市森林”[12]。可見,區分森林的“非人為”特性并非詞典或學術定義的側重點,而是來自文學作品、生活語境中塑造的森林的文化意象。

在兒童文學中,森林的文化意象雖然是遠離人類社會的,但也常通過擬人的手法構建了類似人類社會的“另一個世界”。因此,城鎮兒童對森林中是否可以存在人文要素感到矛盾。一方面,在他們對森林的圖像表達中,所畫的自然要素在數量上占絕對主體,但也出現了不少人文要素,包括娛樂設施、交通工具、基礎設施和居住場所等。(見表1)另一方面,兒童否認一些人文要素(如高樓、商店、馬路、滑梯、路標指示牌)存在于森林中。在讀圖中,出現人文要素的森林形象會引起兒童對森林識別的猶豫。譬如,繪本中的一幅畫顯示出“天與云、山與水皆是綠意盎然的自然美景,有一二房子點綴其中”,兒童在初步判斷“這是森林!”后又變得疑惑,小聲嘟囔“這兒有建筑又不是森林,雖然是森林但是有建筑”。每當畫面中人文要素增加時,兒童對森林的判斷就更加遲疑。王琛等人通過對湖南兒童森林觀的研究提出,兒童認為森林中出現人文要素要與當地森林利用方式有關,森林被建成公園,使森林中出現了很多指示牌、躺椅、垃圾桶、小亭子等人造物體,相應地這些物體就出現在兒童的畫作中[6] 。但在本研究中,兒童的森林畫作中出現的人文要素更多是房子和馬路。這很大程度上是因為,北方城鎮兒童較少有森林公園的親歷經驗,他們否認人為性極高的城市公園與森林的聯系,更多認可動畫片《熊出沒》對森林意象的呈現。可見,日常生活的直接經驗與媒介構建的間接經驗共同參與了城鎮兒童對森林文化意象的建構。

(二)對“森林”要素關系的認識

城鎮兒童對森林中的要素關系的認識,比較突出的是對覓食關系和依存關系的認識。這兩種認識在個體層面上均受到親歷經驗、知識習得、媒介形象等多方面的影響;但在群體層面上,城鎮兒童對覓食關系的認識更多表現為一種對“由己及人”的合情推斷,而對依存關系的認識則更多表現為對客觀知識的習得。

已有研究發現,對覓食關系的認識是兒童森林觀念中出現錯誤的“重災區”,主要是體現出明顯的飼養動物的觀念。本研究也有類似的發現。譬如,在兒童的圖像表達中,出現的棕色小熊形象是“左手拿著蘋果,右手被涂成黃色”,該兒童進一步補充道“我在光頭強的電視上看熊都吃蜂蜜,是熊大熊二從樹下弄下來的。他每天都吃,還吃蘋果,把手蘸里面舔手吃。”或者“我們家小狗就吃骨頭,所有的狗都吃骨頭”。這個認識看似與兒童認為森林的“非人為”特性矛盾,但事實上是來自兒童對自己親歷經驗的合情推斷。他們并不認為森林里的動物也是被飼養的,但他們不認為被飼養的動物和森林中的動物在覓食特征上存在差異,而是根據自己的經驗推斷森林中的動物吃的沒有什么不一樣。城鎮兒童產生這樣的認識并不僅只是像已有研究認為是因為“缺乏森林的直接經驗”,同時也是兒童思維特征的體現。他們正處于“以自我為中心”的思維階段,并逐漸學會“以己度人”,因此才會把自己喜愛吃的薯片、薯條等零食安在動物的覓食特點上,甚至喂給飼養的小動物吃。盡管這種觀念本身是錯誤的,但也正是兒童認知發展階段的基本特征,并且可以成為城鎮兒童與自然建立良好關系的善意的道德基礎。

城鎮兒童對依存關系的認識則更多反映了他們對森林客觀知識的習得。譬如,在兒童的圖像表達中出現“一只貓頭鷹在大樹上閉著眼睛睡覺,邊上有一只在唱歌的小鳥”,兒童對自己的畫解釋道“這是貓頭鷹在白天睡覺,在樹上,還有小草和蘑菇長在木頭上,小鳥在樹上唱歌呢,大樹是小鳥的家,大樹也是貓頭鷹的家,貓頭鷹在樹上睡覺,它白天在樹上睡覺,晚上它要去捉老鼠。”這反映出,城鎮兒童已經在不同程度上習得了關于動物生活習性的知識以及它們之間的關系。再譬如,有兒童表達“有的吃的只有森林里面有,蘑菇和竹筍長在森林的大樹上”“有的小動物只有森林里面有,因為他們住在森林的大樹洞里”這反映出,城鎮兒童能夠認識到動物、植物對森林這一生態系統的依賴。這種認識主要來自家庭和幼兒園中的教育活動,這些活動常以動物作為主角,采取擬人化表達方式的同時仍合理保留了動物之間的關系,譬如狼吃羊、貓頭鷹白天睡覺等。與覓食關系相比,依存關系離城鎮兒童的親身經歷更遠,卻是父母和老師認為值得被傳授的“知識”。因此,城鎮兒童對依存關系的認識存在謬誤更少,而是作為客觀的事實來接受,成為他們加工森林及動植物文化意象的“前提基礎”。

三、城鎮兒童眼中“森林”的價值

(一)對“森林”的功能性價值認同

森林的功能具有多樣性,有提供豐富的物質資源等直接價值,有調節生態系統的多樣性等間接價值,甚至存在目前人類尚未清楚的潛在價值。兒童已經能夠認識到森林具有很多功能。譬如,為動物提供生存的基本條件,為人類提供生產生活的物質資料,維護自然的生態平衡,等等。這些看似抽象的價值,得到了城鎮兒童的普遍認同。

第一,城鎮兒童認為森林具有為動物提供生存空間的功能。但他們認為森林作為棲息地的功能是非常獨特的。一方面“一些動物只有森林里有”,即森林作為動物生存環境的不可替代的獨特價值;另一方面這項功能只是提供給動物的,排斥了人類。他們認為“森林中沒有我們想要的所有東西”“森林可以當小松鼠的家,可以當狗熊的家,那是小動物的家,不是我們的家,大樹是熊大熊二的家,他們在一個樹洞里面,我們要保護森林,不然熊大熊二就沒有食物吃了。”他們還認為森林對于人的生存來說是危險的,如“森林里有野生動物,還有蛇把你毒死,但是有獵人就沒事,獵人有槍”。這種危險性的認識通常來自文學作品中的森林意象,如《小紅帽》《三只小豬》等故事。在兒童的觀念中,遠離森林——既是自我保護,也是保護森林的方式。事實上,人類的生存環境從森林系統中分離出來也不過是現代城市系統建立之后。兒童持有這種觀點一方面是環境保護的積極意識,反映出他們認識到不同物種有獨特且必需的生活空間;另一方面,森林被外化為與人類生活相隔離的獨立系統,在一定程度上割裂了人與自然的緊密聯系。

第二,城鎮兒童認為森林具有為人類提供生活資料的功能。城鎮兒童不認為森林是人類生存的環境,但卻認為森林對人類而言是“有用的”,因為森林能夠為人類的生產生活提供物質資料。他們說,“森林有胡蘿卜可以吃,森林的向日葵上面長瓜子可以吃,樹上長果子也可以吃”“森林里的大樹可以建房子,光頭強使釘子砸砸,把釘子砸進木頭里就蓋好了,還可以生火用,我在我們家電視里看見野外人,就使木頭一直一直摩擦就可以給摩擦出火來。”即使存在一些錯誤或想象加工的觀念,但兒童已經認識到森林可以為人類提供食物來源、人類建造居住屋的材料。因此,兒童普遍認為沒有森林是一件壞事,但這種價值又是高度功利主義的,是以人類為中心的。譬如,“沒有森林的話,水果沒有了,蔬菜也沒有了”“人類沒辦法蓋房子”。這些對森林消失的想象,集中于給人類帶來不便,而沒有把自己與森林想象成一個共存共生的共同體。

第三,城鎮兒童認為森林具有維護自然生態平衡的功能。通過日常生活、教育活動,兒童習得了森林維護自然生態平衡的價值,認識到森林具有防止水土流失、凈化空氣、防風固沙等功能。讓人意外的是,這些認識主要來自家庭教育,而非幼兒園。一名兒童在“森林用來做什么”主題畫中用黑色的線代表不好的空氣,藍色的線代表好的空氣,黑色的線穿過森林就轉化成了藍色的線,并解釋道“這個黑色的是被我們吸進去的空氣,又出來了,是不好的空氣。這個藍色的是大樹凈化過的空氣,是好的空氣。我爸爸媽媽告訴我的,他們告訴我地上的啥植物都會換空氣。”另一名幼兒畫了一排排樹木種在山的斜坡上的畫面,解釋為“我媽媽告訴我,如果刮風了,這個樹就可以把山給定住,這樹下面有根,就把山定住了,這個山就不會動了”。但兒童并未建立起強烈的主體意識,他們認為在自然、森林與人的關系中,森林是強大的、服務性的,森林對維護自然生態的平衡起到決定性的作用,如果森林消失“那我們就沒有辦法了”。

(二)對“森林”的情感性價值認同

在城鎮兒童眼中,森林不僅具有功能性價值,還具有情感性價值。他們對森林功能性價值的認同更多地來自家長和教師的教育,建立在科學知識積累的基礎上;而對森林情感性價值的認同則更多反映自身的思維創造,體現出鮮明的兒童天性。

首先,“森林”寄托了城鎮兒童對自然的依戀。城鎮兒童看待動物與成人不同,他們更多運用類比的方法,通過自己與父母的關系類比小動物和動物界的父母。因此,認為小動物比成年人更像是自己的伙伴。森林作為動物的生活場景,兒童想象可以像造訪朋友一樣造訪小動物的“家”。小動物作為虛擬的“朋友”為兒童提供了真實的陪伴,成為兒童與自然之間的情感紐帶。很多經典童話、迪士尼故事發生在森林中,這讓城鎮兒童對森林感到熟悉,更強化了他們對森林的積極情感。城鎮兒童對自然的依戀應是本性使然,相較大海、天空等自然場景而言,森林場景的包容度更高、文化意象更豐富,因此也更容易成為對自然依戀情感的寄托。

其次,“森林”的文化意象為城鎮兒童提供了假想活動的空間。生活在城鎮的當代兒童極少有機會接觸真實的森林,但“森林”作為一種文化意象為幼兒提供了假想活動的空間。很多幼兒并未去過森林,而是將在小區里的日常玩耍想象發生在森林空間。假想活動是兒童重要的思維活動,很多兒童將在小區里的日常玩耍想象發生在森林空間,譬如在森林中蕩秋千等。同時,作為假想空間的森林并非都是正面、積極的,也可以是對危險的假想,以一種非常安全的方式為兒童提供恐懼等負面情感的體驗。譬如,兒童在群體活動中發生這樣一段對話,有兒童表達“我在森林里跟小動物一起玩鬼抓人的游戲,我抓到了熊貓、小猴,還有小貓,還有小狗,玩完了看見蛇了,我就趕緊回家了,其實我沒看見蛇,我就是害怕有蛇。”其他兒童聽得聚精會神,還深有同感,改口附和道“我也不想去森林了,那里有蛇。”在這樣一段對話里,這些兒童完成了一次集體想象和集體情感的建構。對森林的假想活動滿足了兒童超越平庸日常的心理需要。成人常借由節日的慶典、集體歡騰等超越平庸的日常,而兒童則借助森林與童話有關的文化意象,想象在森林中的冒險、獲得魔法或特別的友誼等,獲得類似的超越。

四、城鎮兒童建構生態文化意義的機制

(一)家庭是城鎮兒童建構生態文化意義的主要場域

就生態文化議題發生的場域來說,城鎮兒童對生態文化觀的表達更多地調動了他們在家庭生活中的經驗,包括在生活中接觸類似森林場景的直接經驗和在家庭場景中通過各類媒介(如動畫片、故事等)構成的間接經驗。家庭是城鎮兒童建構生態文化意義的主要場域,主要因為家庭中的生態文明教育具有即時性和情境性,是其他場域難以取代的優勢。第一,家庭生活中充滿了生態文明教育的契機。譬如,在垃圾桶邊撿到虎尾蘭,野外登山時看到禁止火種的標志,在親子閱讀中遇到森林主題等,這些不可預料的教育契機在教育機構的正式活動中反而難以捕捉。第二,兒童的學習依賴情境和即時的反饋。一方面,兒童在家庭生活中無時無刻學習著基本的生活技能、行為規范等,這些行為潛移默化地影響著他們如何看待人與自然的關系,形成兒童生態觀念的底色;另一方面,家庭教育中通常是一對一甚至是多對一的關系,便于教育者根據教育契機的情境、基于當下的困惑給予即時的、有針對性的反饋,讓兒童印象深刻。但家庭作為兒童建構生態文化意義的主要場域也具有局限性。為了貼近兒童的生活、便于兒童理解,家庭對環境保護行為的解釋主要以人類自身受益的導向為主。這樣的解釋方式符合兒童處于自我中心階段的心理學特征,但沒能促使兒童理解人與動物、人與森林之間可以成為互相促進、共生伙伴的關系。

(二)間接接觸是城鎮兒童建構生態文化意義的行為基礎

城鎮兒童與森林的接觸行為有兩種,一種是直接接觸森林類場景,譬如城市公園、山地景區等,以短期造訪為主;另一種是間接接觸森林的部分要素,譬如構成森林的植物與動物等,通過對部分要素的感受和認識構成對森林整體的文化理解。從城鎮兒童的生活方式看,一方面,他們直接接觸的森林類場景的機會很少,即使是在類似森林場景中的活動也往往是人類社會消費行為的延展,如觀光游覽、采摘或所謂“野外生存”等,僅強化了森林作為服務性的功能性價值認同。另一方面,通過構成森林的要素所提供的間接接觸,反而在城市生活之內為兒童提供了與自然的真實聯系,為城鎮兒童塑造辯證的生態觀提供可能性。譬如,一名兒童從垃圾桶撿回了被扔掉的虎皮蘭,拿回家種在花盆里。通過這件事,這名兒童產生了這樣的認識,“摘花不是一件壞事,摘花再養活只是為花兒換了一個家,重新獲得了生命。”還有的兒童分享了自己捕捉蜻蜓、摘樹葉等經歷,這與保護環境的理念看似矛盾,卻以另一種方式補償了城鎮兒童與自然的接觸。這種比較常見的間接接觸構成了城鎮兒童建構生態文化意義主要的行為基礎。

(三)想象性是城鎮兒童建構生態文化意義的思維特征

已有研究發現,城鎮兒童與鄉村兒童在意義建構上遵循不同的邏輯。譬如,鄭新蓉、張越對西部鄉村兒童讀圖的研究發現,鄉村兒童的意義建構具有經驗依賴的特征,在讀圖理解時相較圖像符號所表達的信息更信任依據自身經驗的判斷。該研究反映出,尤其在與自然相關的文化意義上,城市兒童意義建構遵循著“符號的封閉循環”的邏輯,從“米老鼠”到“精靈鼠小弟”,“老鼠”的文化意義不必與真實的老鼠有關。因此,生活在森林邊的基諾族兒童在閱讀以森林為背景的《野獸國》時感到害怕,受困于自身的生活經驗而較難提取該故事的親情主題[13]。而本研究中的城鎮兒童對森林危險性的認識卻來自《小紅帽》《三只小豬》等兒童文學對森林意象的建構。因此,城鎮兒童建構生態文化意義的思維特征體現出鮮明的想象性。

具體來說,這種想象性思維有三種表現形式。一是故事性想象。一方面,兒童熱愛故事與情境性思維,另一方面幼兒園或家庭組織科學知識學習的能力較弱,涉及自然更多以天氣、農場動物、恐龍等作為載體,采用的人文故事較多、科普知識較少。二是“以己度人”的想象。這是兒童期“以自我為中心”認知發展的特征,只能通過自己的冷暖感受、食物偏好、生活方式推斷他人,較難換位思考。這一方面導致兒童在生態知識上表現為較多的謬誤、對自然之物的高度擬人、對生態后果的自我中心,另一方面也可以成為幼兒關愛自然、與自然建立友愛關系的善意的道德基礎。三是“瘋癲”的想象,表現為對自然歷險的敘事虛實不分、對自然現象的神話化解釋、其他非理性乃至非道德、破壞性的想象[14]。一方面,兒童期區分幻想和現實的認知能力相對較弱[15],無法以客觀規律和科學知識認識自然的時候,“瘋癲”性想象是兒童思維能動性的體現;另一方面,表現為對危險或破壞性行為的想象也并非意味著兒童與自然的對立,反而是兒童對趣味、勇敢、挑戰成人權威或逃離庸常的追求在自然場景中得到了滿足。

五、對兒童生態文明教育的啟示

(一)對兒童的生態文明教育不應陷于形式化

城鎮兒童對“森林”的意義建構機制反映出,兒童生態文化觀念的形成是一個高度情境化的、充滿矛盾的、理性與感性認識共同參與的過程。與之相反的是,對城鄉兒童的生態文明教育卻都常采用過于簡化提煉的場景、高度純凈化的價值、被剝離了矛盾性的單向灌輸。教育機構在生態文明教育上不可謂不重視,但存在諸多限制。譬如,在城市學校,安全責任優先的原則下很難創造兒童與大自然的接觸機會,缺乏生態文明教育的情境契機;為應對上級檢查陳設的花草盆景、場景布置不可為兒童觸摸等。在鄉村學校,學理化地宣傳保護動物植物的觀念與兒童在社區中以打獵、采集作為生計來源的生活經驗相沖突,強化了學校經驗與生活經驗的隔閡。城鄉學校均存在對兒童的生態文明教育陷入形式化的問題,導致學校的生態文明教育并未真正塑造兒童的生態文明觀。

對兒童的生態文明教育力圖超越形式化,一方面應充分調動多種教育手段,譬如強化學校的自然環境建設、增加兒童與自然的交往活動等[16],在城鄉學校都應該通過在教育場景中形成具有教育性的“對日常生活經驗的切片”,將兒童在日常生活中形成的生態文化認識進行深化、提煉與辯證性的引導。另一方面,更應該重視教育機構與家庭、社區的協同作用,因為兒童的意義建構是綜合的社會結構與兒童自身創造性思維共同作用的結果。對當代城鄉兒童來說,都存在劉鐵芳所指出的“信息技術的過度使用遮蔽甚至替代個體發展原初性世界”的困境,而人首先是自然性的存在、自然乃是個體“成人”的基礎性場域,我們更需要引導兒童不斷走向自然、親近自然,加強兒童與自然的深度聯系[17] 。

(二)對兒童的生態文明教育應超越人類中心觀

教育人類學家認識到,教育在現代化進程中對促進人的主體性發展起到了不可或缺的作用。人類實現了“管理”整個世界、成為地球的“主宰者”,進入了“人類世”(Anthropocene)時代。與此同時,人類需要面對自我及其行為所帶來的結果,即現代性失范導致的對地球生態系統的威脅。教育不應再囿于促進個體的發展,而應以促進可持續發展為目的,這對人類未來的命運具有重要意義[18]。 2021年聯合國教科文組織發布《學會融入世界:為了未來生存的教育》報告,提出2050年七個教育宣言。該報告基于“人類世”的認識及其批判,呼吁教育應致力于重新定位人類在這個相互依存的世界中的位置,通過范式轉變改變我們的行為方式[19]。即不再依賴智慧理性和技術作為解決問題的最終辦法,而是學習成為地球上生命的參與者,將自己定位為生態局內人。馮建軍認為,甚至是通過揚棄工業文明成就的基礎上以一種新的發展模式謀求人與自然、人與社會和諧共生,超越工業文明的占有性個人主體而走向“類主體”的范式轉換[20]。也有學者提出,生態文明教育的使命應該是“培養理性生態人”[21]或“培育生態人格”[22]。在這一點上,公共教育機構的教育改革責無旁貸,通過教育培訓的教師應獲得比家庭教育中更先進的生態文明教育觀念,幫助兒童超越社會既存的、人類中心的生態文明觀。

參考文獻:

[1]? 迪帕·庫瑪·比赫拉.楊春宇 譯. 國際視野下的兒童權利——介紹國際人類學與民族學聯合會兒童、青少年與童年人類學委員會[J]. 云南民族大學學報(哲學社會科學版), 2008(6):5 - 10.

[2]? 張越. “圖像人”的誕生:兒童媒介生活的變遷及其教育意義[J]. 教育發展研究,2021(10):79 - 85.

[3]? 鄭新蓉.在讀圖時代重新理解教育[J]. 新課程評論,2018(10):7 - 13.

[4]? 杰里·D·穆爾.人類學家的文化見解[M].歐陽敏,鄒喬,王晶晶,譯.北京:商務印書館,2009.

[5]? 王興華,王慧,學前幼兒環境態度與認知發展水平及特點[J].學前教育研究,2016(12):44 - 50.

[6]? 王琛,羅芬,鄒麗娟.學前幼兒森林意象感知模型與特征[J].學前教育研究,2020(11):29 - 42.

[7]? Berat Ahia , Sibel Balcib.Ecology and the child: Determination of the knowledge level of children aged four to five about concepts of forest and deforestation[J].International Research in Geographical and Environmental Education, 2018(3):234 - 249.

[8]? Erik Strommen.Lions and Tigers and Bears, Oh My! Children’s Conceptions of Forests and Their Inhabitants[J].Journal of Research in Science Teaching, 1995(7):683 - 698.

[9]? Eva Alerby. A Way of Visualising Children’s and Young People’s Thoughts about the Environment: A Study of Drawings[J].Environmental Education Research,2000(3):205 - 222.

[10]李政濤.今天,如何做好“兒童研究”[J].中國教育學刊,2018(5):1 - 5.

[11]崔海興,吳棟,霍鵬.森林與人類文明發展的關系分析[J].林業經濟,2017(9):16 - 20.

[12]王木林,繆榮興.城市森林的成分及其類型[J].林業科學研究,1997(5):82 - 87.

[13]鄭新蓉,張越.圖像解碼與兒童生活經驗——中國西部鄉村兒童繪本閱讀的文化符號分析[J].西北師大學報(社會科學版),2017(2):101 - 105.

[14]襲祥榮,嚴仲連. 新童年社會學視角下對兒童“瘋癲”之再認識——基于對繪本的分析[J]. 教育學報,2021(5):50 - 61.

[15]陳曉巖,王異芳,趙佳音,孟琦.兒童區分幻想和現實的發展特點及作用機制[J].心理科學進展,2019(7):1232 - 1237.

[16]劉鐵芳.自然環境的教育價值[J].學前教育研究,1994(8):16 - 17.

[17]劉鐵芳.適應與超越:信息技術時代的兒童教育[J].教育發展研究,2019(2):29 - 32.

[18]克里斯托夫·武爾夫.人類世背景下的主體形成:可持續發展、模仿、儀式與體態語[J].教育研究,2019(4):43 - 49.

[19]吳文婷,李戰國.2050年教育宣言:學會融入世界[J].世界教育信息,2021(7):8 - 11.

[20]馮建軍.類主體:生態文明教育的人性假設[J].教育研究,2019(2):17 - 24.

[21]劉炎欣,陳婷.從“理性人”到“理性生態人”[J]. 華東師范大學學報(教育科學版),2013(3):1 - 7.

[22]岳偉,徐潔.培育生態人格——生態教育的使命[J].教育研究與實驗,2015(1):18 - 22.

[責任編輯:曾祥慧]

收稿日期:2021 - 03 - 22

基金項目:國家社科基金重點項目“多元一體視角下民族地區學校教育中的族群認同與國家認同研究”(19AMZ012)

作者簡介:張越,天津師范大學教育學部講師、博士后;杜妍,天津師范大學教育學部碩士研究生(天津,300387)。