指向“宏觀辨識與微觀探析”的元素化合物復習策略

——以“鋁及其化合物的二輪復習”為例

浙江 成則豐

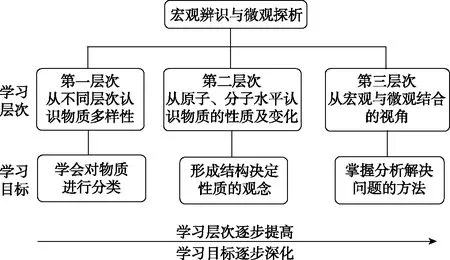

宏觀辨識與微觀探析是化學學科認識世界的獨特方式,反映化學學科的本質特征,依據《普通高中化學課程標準(2017年版2020年修訂)》提出的關于“宏觀辨識與微觀探析”素養的描述,確定與之相對應的學習層次及目標指向(見圖1)。宏微結合是化學學科最具特征的思維方式,是“宏觀—微觀—符號”三重表征的基礎與重點,體現了“結構決定性質,性質決定應用”的化學基本思想,在學生的學習過程中具有重要的作用。

圖1 學習層次與學習目標水平描述

一、問題的提出

在鋁及其化合物的一輪復習過程中,教師按教材的課時編排引導學生進行知識點的復習,并對知識進行系統地梳理,但由于元素化合物知識點本身的繁雜性,加之鋁及其化合物在化學性質上的特殊性,學生在復習過后也存在一些普遍性問題:基礎知識遺忘率高,對化學性質的本質理解不到位,綜合運用知識的能力不強等。造成這些問題的原因,可能是學生在平時學習過程中只注重表觀性質的記憶,并沒有用宏微結合的思維方式去分析問題、解決問題。

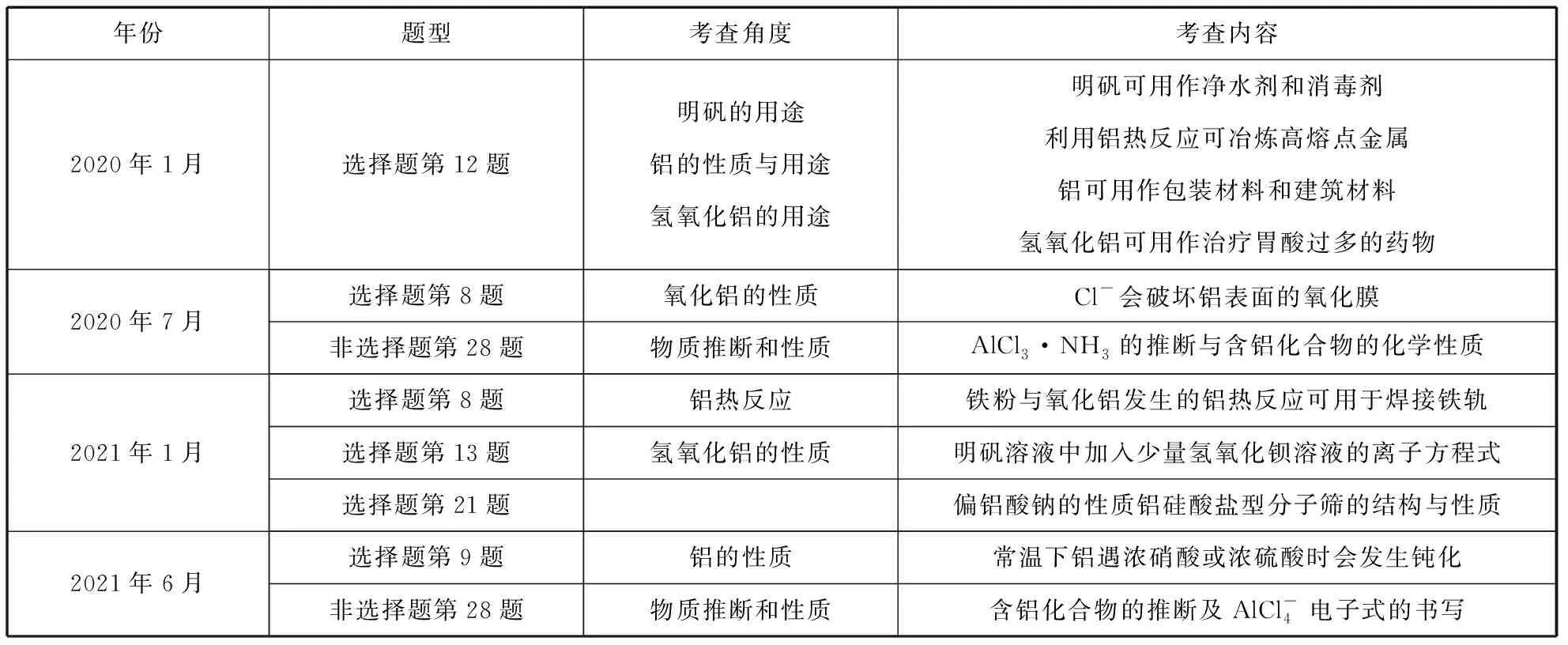

隨著浙江高考改革的不斷深入,浙江省高考自2020年1月份開始進入學考和選考的分卷模式,在新的模式下,選考試卷對鋁及其化合物性質和用途的考查不再局限于加試題部分,試題中所涉及的分值也逐漸增多,筆者對分卷模式下涉及考查鋁及其化合物的試題整理見表1。

表1 近四次浙江選考中鋁元素及其化合物考查統計

筆者通過分析這四次選考試題的考查內容發現,鋁及其化合物的考查覆蓋面廣,涉及化學性質與用途,試題考查角度也偶有創新,如AlCl3與NH3的絡合反應、對鋁硅酸鹽型分子篩的認識與理解。面對高考新變化,教師需要在二輪復習中有新策略,筆者嘗試從物質的原子、分子結構層面對鋁及其化合物進行分析,找出它們在微觀結構上的共性,從結構角度解釋相應的化學性質和用途,使學生加深對該部分知識點的理解,提升他們綜合運用知識的能力。

二、課堂教學設計與設計意圖

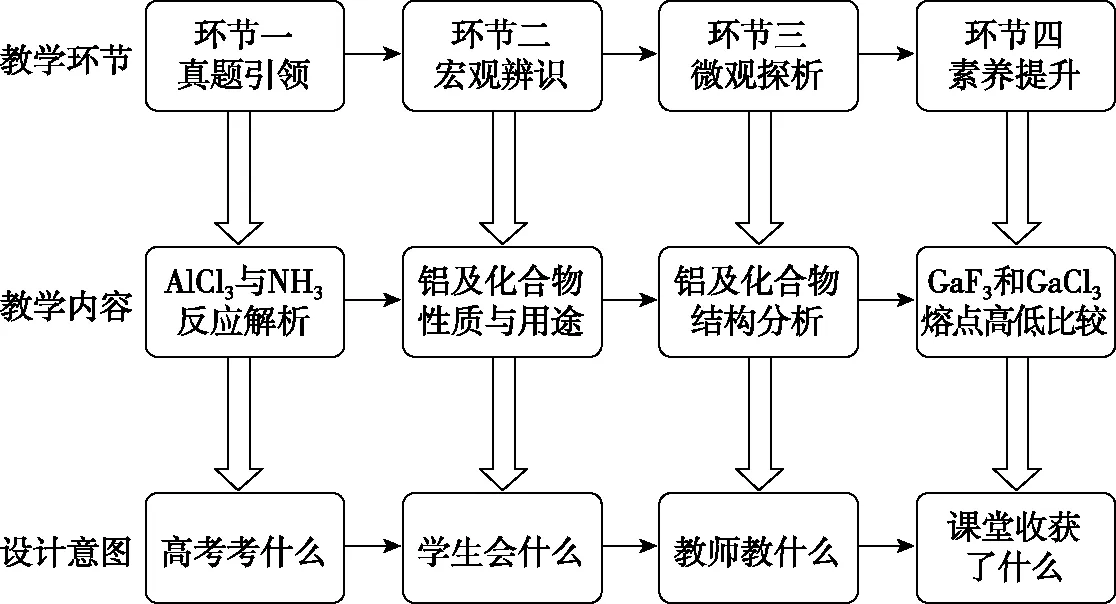

基于對化學學科核心素養的認識和自身的教學實踐,筆者在本節課中設置“真題引領→宏觀辨識→微觀探析→素養提升”四個教學環節(見圖2),目的是讓學生知道現在高考在考些什么(教學方向)、學生目前已經會什么(學習狀態)、教師該教些什么(教學內容)、通過一堂課的教學活動學生收獲了什么(目標達成),教師通過這四個環節的教學互動,培養學生的思維模式,提高教學有效性。

圖2 “宏觀辨識與微觀探析”二輪復習模式

1.真題引領,明確復習方向

【設計意圖】如何根據題目所給信息進行提取、吸收與整合,并書寫陌生情境下的化學方程式一直是教學上的難點。本環節的教學從高考真題入手,讓學生了解當下高考考查動向,更有針對性的進行二輪復習。學生對化合反應并不陌生,但對NH3與HCl的反應原理卻并不一定完全理解。教師通過描述反應過程中微觀結構上電子的流動方向闡明反應成鍵本質,確定該反應原理是“有空軌道物質+有孤對電子物質=化合物”,引導學生從分子結構進行類比,得出AlCl3就是有空軌道物質,教師在此基礎上,可適當拓展酸堿電子對理論,讓學生體會化學學科理論與思維的發展歷程。

2.宏觀辨識,梳理基礎知識

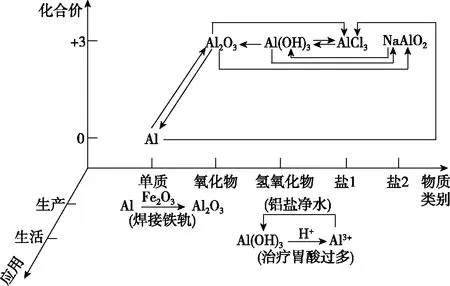

【教學任務2】教師引導學生從“物質類別—元素化合價—物質的應用”三個維度繪制鋁元素的三維坐標圖,梳理常見物質間的相互轉化關系,并闡述這些物質在生產生活中的應用,對一些重要化學反應的宏觀現象進行描述,教師作出點評。

圖3 鋁元素的“價—類—用”三維圖

【設計意圖】教師引導學生建立鋁元素的“價—類—用”三維圖,對基礎知識進行查漏補缺,并再一次將知識結構化和顯性化,啟發學生應用此模型來復習其他元素及其化合物的相關知識,達到“建模”“用模”的目的。教師引導學生對實驗現象進行描述,有助于學生認識物質的性質,掌握化學變化的機理,也為后續從微觀結構進行理論解釋打下基礎。

3.微觀探析,樹立宏微意識

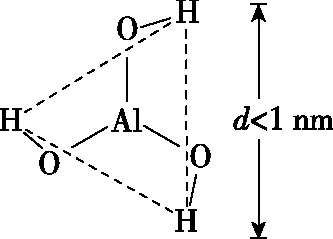

圖4 Al(OH)3與NaOH反應機理

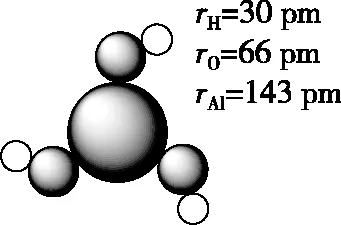

【教學任務4】教師引導學生回顧Al(OH)3膠體的制備方案,組織學生討論方案的可行性,接著給出相關原子半徑數據,讓學生估算一個氫氧化鋁分子直徑的大小,學生通過估算得知一個Al(OH)3分子直徑達不到膠體粒子的范疇,教師再從分子聚集可使分散質粒子直徑變大的角度引導學生分析膠體與沉淀的生成(見圖5),最后師生討論導致Al(OH)3聚集在一起的作用力。

Al(OH)3的比例模型

Al(OH)3分子模型

Al(OH)3膠體模型

【設計意圖】學生對Al(OH)3膠體的認識一直很模糊,經常與Al(OH)3沉淀混淆在一起,甚至誤認為Al(OH)3膠體在凈水的同時還有殺菌消毒作用。本教學環節教師通過分子模型展示以及數據計算,讓學生從微觀結構認識到Al(OH)3膠體與Al(OH)3沉淀這兩種分散系是不同但又有相互聯系的,同時對Al(OH)3膠體制備方案的選擇和凈水原理的認知也起到了教學輔助的作用,可謂一舉多得。

4.宏微結合,提升核心素養

【教學任務5】師生圍繞2021年1月浙江選考第26題“GaF3熔點比GaCl3熔點高很多的原因”展開討論。教師引導學生分析題目所給數據,并結合高中課本知識中工業制備鋁用的是Al2O3而不是AlCl3進行可能原因闡述,對學生的回答作出點評。

【設計意圖】Ga和Al同為ⅢA族金屬元素,其金屬性比Al要強,而F的非金屬性比Cl要強,從微觀結構上分析,GaF3所形成的化學鍵中離子鍵成分比GaCl3的更高,兩者晶體類型不同導致GaF3破壞鍵所需能量更多。教師引導學生在解釋宏觀現象的時候,也要想到其微觀結構,幫助學生建立宏微結合的學科思想,提升其化學學科的核心素養。

三、教學反思

本節課以高考真題作為切入點,教師通過引導學生梳理已有知識,并從結構角度去解釋元素化合物的性質和用途,最后通過小組討論的方式又回歸真題,讓學生在復習過程中用當堂所學思考方式去解決實際問題,體會學習的獲得感與成就感。二輪復習的任務是指向高考,目標是解決學生“從哪兒想”和“怎么想”的問題,這是基于化學認識視角和化學認識思路的思考。要落實化學學科核心素養的培育,筆者認為可以從以下幾個方面入手:

1.改變觀念,強化結構與性質之間的聯系

筆者通過梳理最近幾年的選考真題發現,元素化合物的性質與應用、氫鍵的形成與作用、酸堿強弱判斷、非金屬性大小判斷、有機大題推斷等知識點的考查均與物質微觀結構密切相關,學生的解題思路也是先了解物質的結構再進行性質闡述,所以教師在課堂教學的過程中,根據學生層次的不同,可適當拓展物質微觀結構方面的知識,使學生在解決物質性質相關問題時先想到物質的微觀結構,學會用這種特殊的思維方式學習化學,能夠提升學生對化學學科的理解、對知識的掌握和對問題的分析。

2.強化認識,凸顯宏微結合的意義

基于陌生情境下物質性質的考查,一直是學生學習中的難點,面對設問,學生需要先吸收、整合、消化題給信息,然后再應用于實際問題的解決中。面對這樣的能力題,教師需要培養學生運用宏觀思維與微觀思維結合的方法去分析問題,分析出是什么內在因素導致了表觀的性質,培養學生在解決問題過程中結合宏微思想。

3.轉變思維,積極培養學生的微觀想象力

化學反應的本質是舊鍵的斷裂與新鍵的生成,教師在解釋宏觀實驗現象的時候,應注意培養學生從微觀展開想象,舊鍵是怎么斷裂的,新鍵是怎么生成的,過渡態是怎么樣的,反應有沒有中間產物,尤其是有機化合物的反應,教師可以適當地從反應機理角度來闡述物質間的轉化。