基于生態系統服務供需格局的生態管理分區研究

——以南京都市圈為例

曹 繼,王 麗,曹衛東

(1.安徽師范大學 地理與旅游學院,安徽 蕪湖 241002;2.江蘇第二師范學院 城市與資源環境學院,江蘇 南京 210000)

0 引言

生態文明建設是中華民族永續發展的千年大計,也是中國社會經濟可持續發展的重要保障。為了應對生態保護與經濟發展的沖突,對各地開展生態系統服務供需情況摸底具有重要意義。生態系統服務自提出就成為連接人類社會與自然系統的橋梁[1],其供給與需求的變化可以反映生態系統服務與人類社會間復雜的動態關聯[2]。目前生態系統服務供給方面的研究已經較為成熟,主流的研究方法有模型計算法[3-5]、價值量評估法[6-8]、問卷調查法[9-12]等,但對于生態系統服務需求方面的研究仍處于初始階段[13]。人類對生態系統服務的相關需求將影響整個生態系統的運轉,因此僅考慮生態系統服務供給已經無法滿足生態系統服務系統化管理的需要[14]。從供需整體上對生態系統服務進行系統的測算及評價是國內研究的一個重要方向[15]。目前國內生態系統服務供需研究多作為相關研究評價的輔助方法[13,16],無法發揮生態系統服務供需作為生態—經濟權衡管控工具的作用[17]。一方面,現有研究 空 間 研 究 尺 度 較 大[1,18-20],多 從 全 球[21]、國家[22]、省域[23-25]等角度出發,研究目標多集中于長江經濟帶或長三角等地區,對于都市圈級別的生態系統服務供需研究較少;且研究數據多采用柵格數據,較少采用具體的土地調查數據,受數據精度影響難以開展中小尺度的研究。另一方面,現有研究少有從時空角度分析區域生態系統服務供需關系,多采用單一年份數據,忽視了生態系統服務供需在發展過程中展現的動態復雜性,難以說明生態系統服務供需在地理空間上的演化規律和集聚特性。總體而言,已有研究為生態系統服務供需關系打下了扎實的基礎,但生態系統服務同時受生態本底與人類活動中多種因素[19]的影響,如何利用分析生態系統服務供需變化來實現生態—經濟系統化管理將會是未來研究的熱點和難點。

作為最先獲得國家發改委正式批復的都市圈建設項目,南京都市圈以建成具有全國影響力的現代化都市圈為目標,以服務長三角世界級城市群發展為主旨。可以預見的是,南京都市圈未來會迎來新一輪的發展高潮,但是大規模的經濟建設活動勢必會對其生態造成影響。雖然南京都市圈生態資源豐富、自然本底較好,但是經濟發展與生態環境保護的矛盾也在逐漸加劇。建設用地的擴張,不斷侵占生態用地,社會經濟快速發展的背后是水體質量惡化、濕地遭到破壞、森林覆蓋率逐年下降等一系列環境問題。本文借鑒已有的研究,選取2010 年、2015 年、2020年3 期土地利用數據,從縣域尺度出發摸清南京都市圈生態系統服務供需基本情況,構建生態系統服務供需關聯格局,探究生態系統服務供需均衡度時空分異特征;在此基礎上,劃分生態功能分區并提出管控措施和建議,從而為都市圈高質量發展道路提供科學依據與決策支持。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

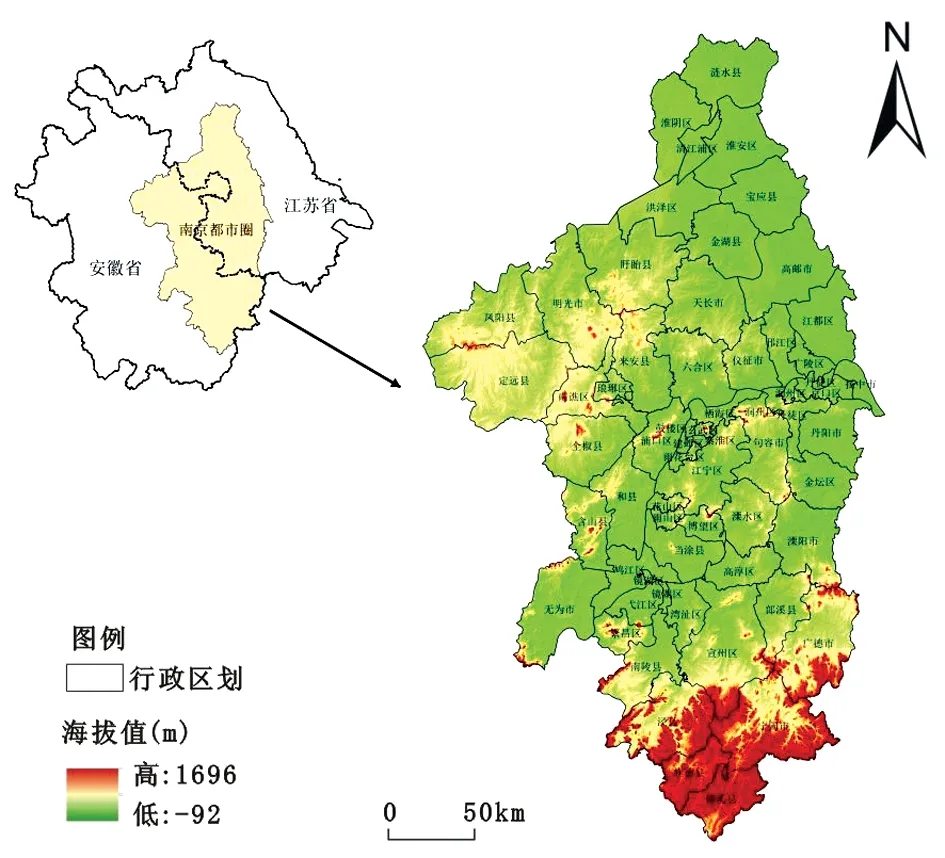

南京都市圈地處長江下游,作為我國首個跨省都市圈和長三角的重要組成部分,在經濟和生態上具有得天獨厚的條件。南京都市圈氣候溫暖濕潤,地勢南高北低,所屬城市大多地形平坦,適宜農業發展;都市圈南部地區森林覆蓋率較高,擁有豐富的林業資源;圈內水系發達,擁有長江、淮河兩條主要河流和洪澤湖、高郵湖等大型湖泊,水域與濕地面積龐大。依托特殊的地理位置,南京都市圈既可帶動長三角中西部的發展,還擁有將長江經濟帶向南北輻射的天然優勢。作為京滬線和滬漢蓉通道的節點,南京都市圈承擔起中國國土開發“T”字格局中“長江脊梁”的角色。目前都市圈共有60 個縣級以上行政單元,總面積超過6 萬km2,GDP 總值超過4 萬億元,是長三角重要的經濟中心之一。2021 年2 月,南京都市圈成為我國第一個由國家發改委正式批復的都市圈規劃,標志著其戰略地位進一步提高。

圖1 研究區行政區劃和地形Figure 1 Administrative division and terrain of the study area

1.2 數據來源

土地利用數據主要來源于中科院資環所提供的土地利用遙感影像矢量數據,具體分類參照LUCC標準,結合謝高地等[6-8]提出的生態系統服務土地利用類型劃分,將南京都市圈土地利用類型確定為耕地、草地、水域、林地、濕地、建設用地和未利用地7 種,其中濕地權重系數由內陸灘涂與裸地按照2:1比例進行修正[26];糧食數據主要來源于各省份糧食安全局官網和《全國農產品價格調查年鑒》;人口、GDP等數據主要來源于南京都市圈各縣市統計年鑒和政府報告。

2 研究方法

2.1 供給核算

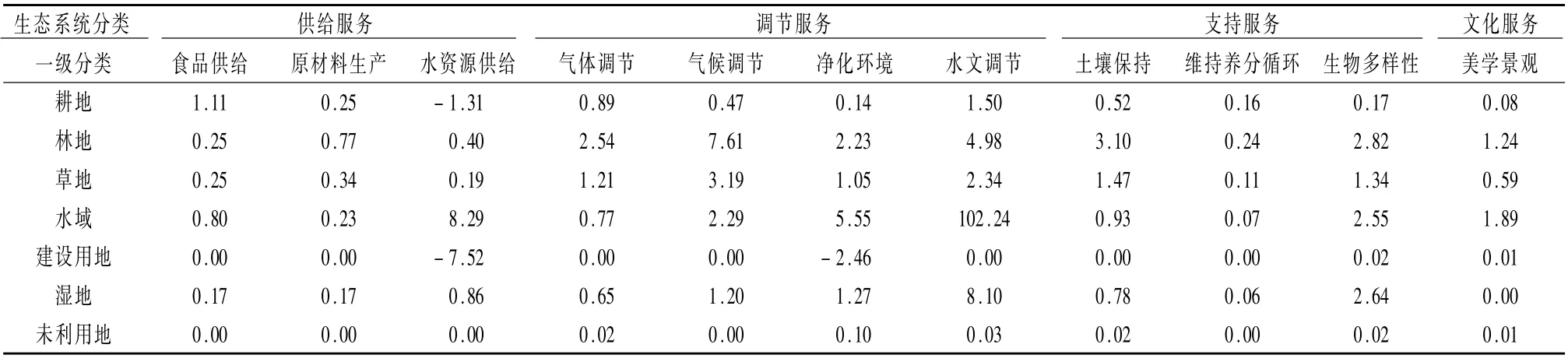

生態系統服務(Ecological Services)是指生態系統所形成的,可以直接或間接用于維持人類生存與發展的環境條件、生命支持產品和服務[27]。自20世紀90 年代以來,生態系統服務開始廣泛應用于生態保護、生態區劃和生態補償等方面[27,28]。目前對于生態系統服務供給價值的測算有多種方法,價值當量法因使用簡便、評估結果可比性較好,得到了廣泛的應用。本文在參考謝高地等[7]提出的單位面積生態系統服務價值當量的基礎上,根據研究區域現狀進行了修正。考慮到南京都市圈的跨省屬性,采用江蘇省與安徽省當年糧食平均產量的平均值作為南京都市圈當年度的平均糧食產量[20]。為了進一步消除經濟因素對價值當量的影響,選取2010 年、2015年、2020 年3 期價值當量的平均值作為本文的標準價值當量,并利用CPI 指數將糧食價格修正到2020 年,最終得到價值當量為2390.58 元/hm2。同時,本文參考郭玉琬[26]的研究,將建設用地對于生態系統服務供給價值的負效應一并納入生態系統服務供給價值核算之中,構建了修正后的價值當量表(表1)。

表1 南京都市圈生態系統服務價值當量Table 2 Ecosystem service value equivalent ta ble of Nanjing Metropolitan Area

根據南京都市圈現狀,參考謝高地等[7]、王靜等[18]的研究,利用土地利用數據核算南京都市圈生態系統服務供給價值。計算公式如下:

式中:ESV 表示南京都市圈生態系統服務供給總價值;Ai表示南京都市圈第i 種土地利用的面積;VCi表示南京都市圈第i 種土地利用類型的生態系統服務供給價值系數。

2.2 需求核算

目前國內對于生態系統服務需求的研究仍然較為淺顯,尚未對生態系統服務需求構建出較為全面的核算體系。本文借鑒彭建等[13]、翟天林等[29]的研究,利用人口密度、地均GDP、建設用地比例來構建生態系統服務需求指數。計算公式如下:

式中:X 表示生態系統服務需求指數;xi1、xi2、xi3分別表示第i 年的建設用地比例、人口密度和地均GDP。

2.3 供需系數

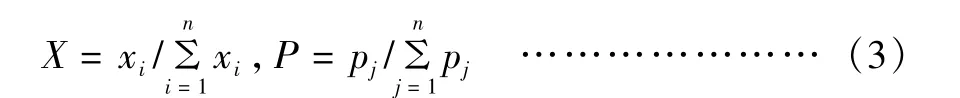

為了方便后續數據分析,消除量綱的影響,本文分別計算了各區域生態系統服務供給價值、需求指數與區域整體的比值,得到生態系統服務供給與需求系數。計算公式如下:

式中:X 表示南京都市圈各區域生態系統服務供給系數;xi表示南京都市圈各區域生態系統服務供給價值;P 表示南京都市圈各區域生態系統服務需求系數;pj表示南京都市圈各區域生態系統服務需求指數。

2.4 供需關聯分析

本文根據以上對南京都市圈生態系統服務供給和需求系數的核算,利用SPSS的Z- score 標準化對所得數據進行了標準化處理[13,20,30],并用處理后的數據構建坐標系:x軸代表供給值,y 軸代表需求值;4 個象限分別對應Ⅰ區(高供給—高需求)、Ⅱ區(低供給—高需求)、Ⅲ區(低供給—低需求)、Ⅳ區(高供給—低需求)。

2.5 供需空間均衡度分析

生態系統服務供需均衡度是衡量某一地區生態系統所能提供生態系統服務價值與人類發展需求量之間的均衡程度,可以較好地反映某一地區生態系統服務供給系數與需求的協調程度[31]。計算公式如下:

式中:Ci為第i 年的生態系統服務供需均衡度指數;Xi和Pi分別為第i 年的生態系統服務供給系數與需求系數。

3 結果及分析

3.1 供給時空演變

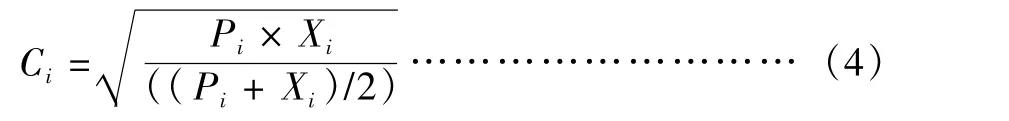

本文根據土地利用數據,計算得出南京都市圈2010—2020 年間生態系統服務供給值,并分析其變化情況(表2)。從表2 可見,2010—2020 年南京都市圈生態系統服務供給值變化總體呈下降趨勢。從土地利用類型的情況來看,生態系統服務供給值減少最多的是耕地,下降了7.4 億元;2015 年的草地與濕地的生態系統服務供給值相較于2010 年有所上升,說明南京都市圈的濕地保護措施效果顯著;建設用地所消耗的生態系統服務供給值在逐年增加,說明需要合理安排建設用地的擴張面積,以實現生態環境保護的目的。

表2 2010—2020 年南京都市圈生態系統服務供給價值及其變化表Table 2 Ecosystem service supply value and changes in Nanjing Metropolitan Area from 2010—2020

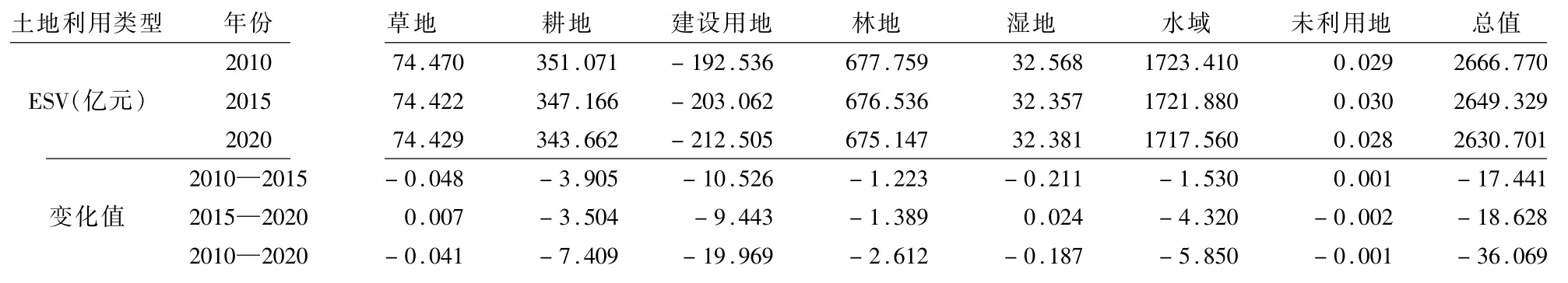

從空間上看,南京都市圈的生態系統服務供給情況總體上呈現“先升后降”的趨勢,2015 年的生態系統服務供給情況對比2010 年有了明顯好轉,但2020年又有部分地區供給情況出現下降。這主要是由于2015 年前后國家大力推動退耕還林還湖政策,加大對濕地資源的保護,但隨著經濟的發展、城市面積的不斷擴張,導致建設用地大量侵占了其他生態用地,最終引發生態系統服務供給值下降。總體而言,南京都市圈生態系統服務供給的低值區主要分布于各市的市區及其鄰近地區,這些地區經濟發達、建設用地需求量較大,導致生態系統服務供給值較低;高值區主要位于自然本底較好的區域,如圍繞洪澤湖與高郵湖兩座湖泊的區縣和擁有大量森林資源的宣城地區。

3.2 需求時空演變

本文運用ArcGIS 10.7 自然斷點法將南京都市圈2010—2020 年生態系統服務需求指數劃分為5個等級,具體如圖2 所示。

圖2 2010—2020 年南京都市圈生態系統服務供給和需求變化Figure 2 Changes in the ecosystem service supply and demand in Nanjing Metropolitan Area from 2010 to 2020

從時間上看,南京都市圈生態系統服務需求總體上處于緩慢增長狀態,各地增長情況不一。其中,滁州市的需求基本沒有變化,其市區部分需求指數也處于較低水平,宣城市需求指數一直低于都市圈內其他城市。從空間分布來看,南京都市圈生態系統服務需求呈現顯著的空間異質性,并呈現明顯的“核心—邊緣”的擴散態勢。都市圈核心區域經濟水平高、對周邊人口吸引力大,城市化水平不斷提高,城市建設用地面積不斷擴大,使得生態系統服務需求不斷增長。而其他大部分區域受到核心區的虹吸效應影響,且自身基礎較差,導致經濟缺乏活力,人口不斷外流,需求提升較慢。剩余部分區域近年來不斷發展,或受到核心區的反饋,生態系統服務需求有所提高。

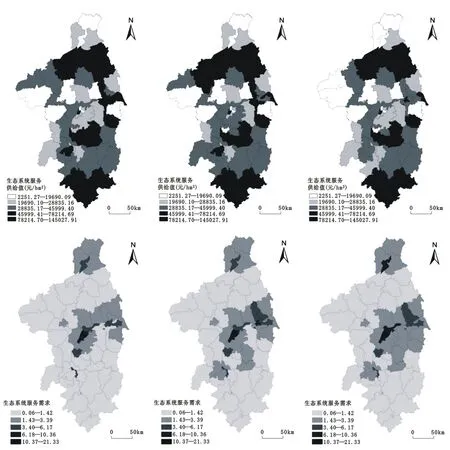

3.3 供需關聯格局

本文根據南京都市圈生態系統服務供給與需求情況,利用象限法對南京都市圈生態系統服務供需關聯情況進行了分析,具體情況如圖3 所示。從圖3可見,2010 年沒有位于Ⅰ區(高供給—高需求)的縣市,大部分地區都處于Ⅲ區(低供給—低需求,21個縣市)與Ⅳ區(高供給—低需求,20 個縣市),部分區域處于Ⅱ區(低供給—高需求,17 個縣市);2015年,Ⅰ區有7 處,Ⅱ區數量下降至11 處,供需狀況相對于2010 年有了明顯的好轉;2020 年,Ⅰ區數量下降為3 處,但Ⅳ區數量相較于2010 年上升至27 處。南京都市圈生態系統服務供需狀況整體呈先升后降的發展趨勢,2015 年由于前期政府對濕地資源和其他生態用地的保護措施,推出了對城市開發邊界和建設用地的限制等政策,提升了生態系統服務的供需狀況;但后期由于經濟的發展,城市不斷擴張,侵占了更多的生態用地,導致生態系統服務供給不足,引發生態系統服務供需狀況再次惡化。

圖3 2010—2020 年南京都市圈生態系統服務供需關聯分析Figure 3 Analysis on the relationship between supply and demand of ecosystem services in Nanjing Metropolitan Area from 2010 to 2020

3.4 供需均衡度空間分異

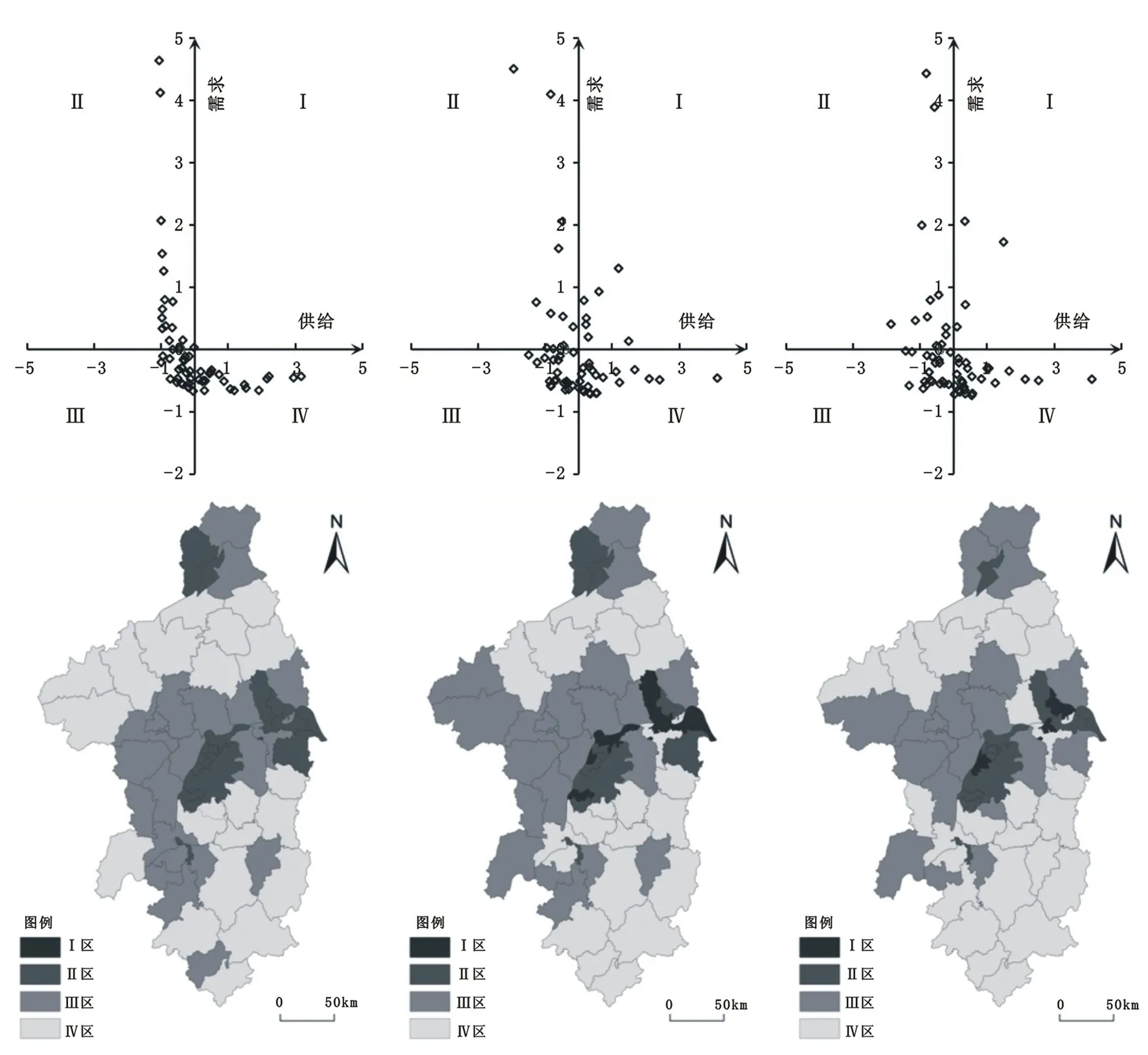

本文利用Geoda 軟件分別對2010 年、2015 年、2020年南京都市圈生態系統服務供需協調度進行了全局空間自相關測算,測算得到的Moran's I 指數分別為0.481、0.471 和0.506,且均通過了95%置信度檢驗。Moran's I 指數均為正值,表明南京都市圈生態系統服務供需價值具有顯著的空間正相關性。從Moran's I 指數的變化來看,數值波動不大,總體呈波動上升趨勢,表明南京都市圈生態系統服務供需均衡度具有明顯的空間集聚傾向。

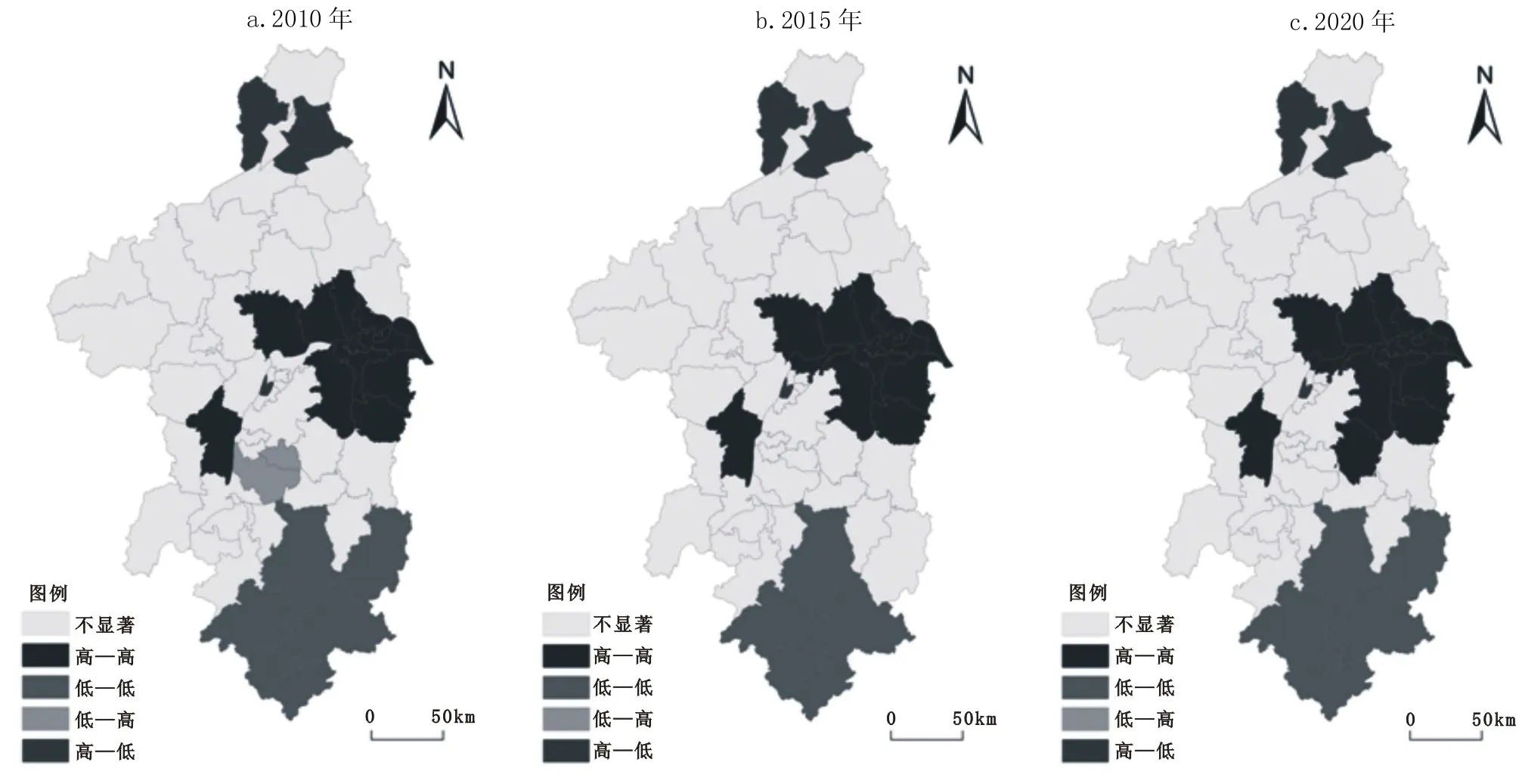

為了進一步探究南京都市圈生態系統服務供需均衡度的時空特征,本文利用Geoda 軟件分別對2010年、2015 年、2020 年南京都市圈生態系統服務供需均衡度進行了局部空間自相關測算,繪制出LISA集聚圖(圖4)。

由圖4 可見,雖然南京都市圈生態系統服務供需均衡度空間異質性較大,但是空間分布格局變化較小。其中,高值區主要集中于都市圈中部和北部,即南京市區周邊和鎮江市、揚州市、淮安市的部分區域,低值區主要分布于都市圈南部宣城市。從空間上分析,南京都市圈生態系統服務供需均衡度空間布局形成了以下3 個集聚區:北部圍繞淮安的兩個市區淮陰區與淮安區形成了高—低集聚區,中部區域以南京都市圈核心部分形成了高—高集聚區,南部區域以宣城市為主形成低—低集聚區,空間集聚特性顯著。

圖4 2010—2020 年南京都市圈生態系統服務供需均衡度LISA集聚Figure 4 LISA agglomeration map of the balance of supply and demand of ecosystem services in Nanjing Metropolitan Area from 2010 to 2020

4 分區、管控措施及建議

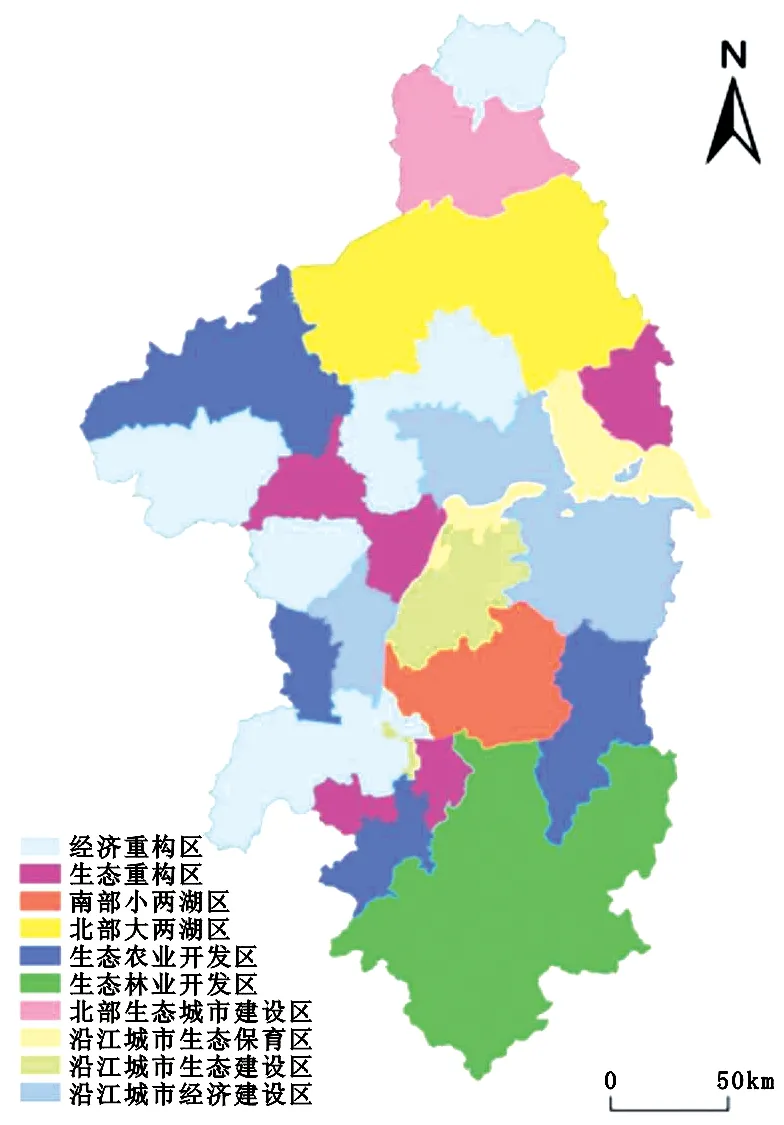

根據前文分析結果,參照《南京都市圈發展規劃》和相關區域綠色發展相關理論,以系統性和綜合性為指導原則,針對南京都市圈各縣區實際情況提出相應的發展方向,按縣級行政單元角度將南京都市圈劃分為湖泊生態涵養區(北部大兩湖區、南部小兩湖區)、生態林業保育區、生態農業保育區、生態城市建設區(北部生態城市建設區、沿江城市生態保育區、沿江城市生態修復區、沿江城市經濟建設區)和生態—經濟重構區(生態重構區、經濟重構區),共計4 個大區10 個分區(圖5),并針對不同的分區提出管控措施及建議。

圖5 南京都市圈生態功能分區Figure 5 Ecological function zoning map of Nanjing Metropolitan Area

湖泊生態涵養區:湖泊生態涵養區擁有豐富的湖泊資源,是重點以維護和利用好湖泊生態系統為主的區域。根據南京都市圈的生態本底條件,將其劃分為北部與南部兩個湖泊生態涵養區。湖泊生態涵養區的共同特點是生態本底較好,但經濟發展相對落后,總體上呈現高供給—低需求的狀態,因此該區域的重點在于如何發展生態經濟。一方面,要繼續加強對湖泊水源地的保護,充分發揮湖泊水生態的涵養功能;另一方面,要充分利用當地的自然資源優勢。根據區位不同,北部大兩湖區主要是由北部洪澤湖與高郵湖周邊區縣構成,離都市圈核心區較遠,更適宜發展水產養殖業,要打造一批具有全國知名度的地方特色水產品,兼顧發展生態旅游產業。南部小兩湖區主要是由南部石臼湖與固城湖周邊區縣組成,離都市圈核心區域較近。一方面,要不斷完善水利、路網等基礎設施建設,提高自身承接都市圈核心區功能轉移的能力;另一方面,要充分開發自身生態優勢,大力發展生態旅游產業,吸引都市圈核心區域的游客。

生態農林保育區:生態農林保育區是由都市圈內部生態本底條件較好,擁有豐富的農業或者林業資源的地區組成。這些區域由于離都市圈核心較遠,受核心區的輻射影響較小,導致經濟一般落后于都市圈內其他城市發展,故多呈高供給—低需求狀態,大部分區域都處于供需均衡度的低值區。根據不同生態本底條件,可劃分為生態林業保育區與生態農業保育區。生態林業保育區主要由宣城部分區縣組成,該區域森林覆蓋率較高,非常適合發展生態林業及其相關產業,應積極利用自身豐富的林業資源,發展林木相關產業和森林旅游產業,在發展的同時要加強對森林資源的保護,做到合理開發。生態農業保育區以南京都市圈內部分地形較為平坦,擁有大量的耕地資源,且距離各地區市域較近,以適宜開展生態農業建設的區域為主。該區域人口流失較為嚴重,農村地區發展較為落后。因此,這些區域一方面要合理統籌利用城鄉建設用地,重點開展農村治理和土地整理活動,在盤活城鄉經濟的同時借助區位優勢發展鄉村旅游;另一方面要切實保護好永久基本農田,利用自身自然條件和現代化技術改善低效耕地,培育一批特色農產品,發展現代化生態農業。

生態城市建設區:生態城市建設區內人口眾多、經濟較為發達,同時面臨著人地矛盾尖銳、生態環境惡化等共同問題。這些區域作為都市圈的核心,是都市圈內供需均衡度高值集中的區域,說明這些區域有能力在發展的同時保護好生態環境,做到綠色、協調發展。根據區位和條件的不同可以分為北部與沿江兩個生態城市建設區,其中,沿江生態城市建設區根據內部差異可以再次細分為沿江城市生態保育區、沿江城市生態修復區和沿江城市經濟建設區。①北部生態城市建設區主要包括淮安市區部分。作為北部經濟核心,淮安市區要肩負起都市圈北部經濟次核心的作用。因此,北部生態城市建設區一方面要加強經濟,帶動周邊區域的發展進程;另一方面要注意城市發展帶來的一系列環境問題,在堅持生態保護優先的前提下適度開發。②沿江城市生態保育區是在發展過程中呈現出高供給—高需求的狀態,且供需均衡度均為高值區的一些區域。這些區域生態本底較好、自然條件優越、經濟實力雄厚,因此該區域要維護好現有發展狀態,對少部分出現供需失調的區域要進行及時治理,避免出現供需失衡的情況。該區域也可以作為綠色發展的重要節點,輻射帶動周邊地區的生態經濟協調發展,共同打造沿江綠色發展城市帶。③沿江城市生態修復區是由部分低供給—高需求狀態的區域組成,這些區域經濟發達,但是生態系統服務供給嚴重不足,區內生態系服務供需關系緊張。因此,該區域一方面要繼續探索高質量的生態協調發展模式,積極利用經濟與科技優勢,促進產業結構轉型升級,發展綠色、高質量產業;另一方面要繼續注意保護好當地生態環境,擴大生態用地面積,調節好城市經濟發展與生態環境保護之間的關系。④沿江城市經濟建設區是由部分供需均衡度達到低值協調的區域組成,這些區域的特點為:分布在都市圈核心區周圍,能積極吸收核心區的各種輻射帶動作用,一般呈低供給—低需求的分布狀態。因此,該區域的發展重點在于利用自身的距離優勢積極承接核心區的產業轉移,但在承接核心區產業轉移時要避免接收“三高”型落后淘汰產業,不能以犧牲環境為代價發展經濟。另外,部分區域還可以因地制宜地開展生態旅游,發展康養產業等。

生態—經濟重構區:生態—經濟重構區是由目前生態系統服務供需呈現嚴重沖突狀態的區域組成,這些區域目前的發展路線不符合綠色、高質量發展要求,需要進行重新調整。針對其發展的不同側重點,可劃分為生態重構區與經濟重構區。生態重構區由都市圈內部分呈現低供給—低需求的市域部分組成,作為市域部分,其經濟發展強于周邊地區,但生態系統服務供給無法滿足自身發展的需要。因此,該區域一方面要繼續加強經濟建設,帶動周邊地區共同發展;另一方面要做好經濟發展與生態保護的平衡,在進行土地開發利用的同時注意生態用地的保護。經濟重構區主要以南京都市圈部分低供給—低需求和少部分高供給—低需求的區域組成,其主要特點為生態系統服務供給能基本滿足當地經濟發展的需要,但經濟落后于都市圈內其他地區。因此,經濟重構區的重點在于發展經濟,結合自身條件合理開發旅游資源,打造生態亮點產業,推動區域發展的可持續化,爭取早日探索出符合自身情況的高質量綠色發展道路。

5 結論與討論

5.1 結論

本文通過象限法和供需均衡度模型對2010—2020年南京都市圈生態系統服務供需動態情況、空間相關性及內部分布特征進行了詳細探討,探究了南京都市圈生態系服務供需關聯情況及其空間分布格局和集聚特性,并結合多種因素提出生態功能分區及相關管控建議,以期為南京都市圈走高質量綠色發展道路提供科學依據與決策支持。主要結論如下:①南京都市圈生態系統服供給能力在不斷下降,主要是由于建設用地的擴張壓縮了生態用地的面積。高值區主要分布于“兩湖區”和南部的宣城市,低值區則主要分布于長江沿岸各市的市區部分,表明南京都市圈生態系統服務供給受到生態本底與經濟發展的雙重因素影響。生態系統服務需求總體呈緩慢增長的趨勢,空間上呈現明顯的“核心—邊緣”分布狀態。②南京都市圈生態系服務供需關聯結果呈先升后降的趨勢,生態系統服務供需均衡度呈明顯的空間集聚特征,在全局形成了3 個明顯的空間集聚區:北部以淮安市為主,圍繞淮安市區形成了“高—低”分布的狀態;中部沿長江形成了都市圈的“高—高”核心區;南部區域以宣城市為主,形成了“低—低”分布的狀態。③根據對南京都市圈生態服務供需情況、關聯分析和供需均衡度的空間分異特征的研究,發現經濟的發展不可避免地會影響生態系統服務供需狀況,但通過政策調控可以有效地改善供需失調的情況。因此,在綜合考慮南京都市圈生態系統服務供需狀況的基礎上進一步開展生態功能分區,本文將南京都市圈劃分為湖泊生態涵養區、生態農林保育區、生態城市建設區和生態—經濟重構區等4 個大區10 個分區。總體上,湖泊生態涵養區圍繞湖泊的治理與開發,根據不同的區位發展適宜的產業;生態農林保育區要在保護好耕地與林地的基礎上,開展生態林業與農業建設;生態城市建設區首要避免建設用地進一步侵占生態用地,并在此基礎上追求綠色發展;生態—經濟重構區要在區域內做到生態與經濟開展同步的調整,促進區域高質量發展。

5.2 討論

限于數據的精度和可獲得性,本文選取2010年、2015 年、2020 年3 期截面數據對南京都市圈生態系統服務供需情況進行了分析,后續研究可考慮借助衛星遙感影像進行連續年份分析,以提高研究結果的準確性與可行度。此外,受限于經驗,本文尚未能將具體的環境因素和碳中和的影響納入到生態系統服務供給的計算中來,并且對生態系統服務需求的測度尚顯粗糙。下一步研究將把以上要素納入到生態系統服務的研究中來,為協調生態系統服務供需研究,優化生態功能分區提供更加客觀準確的參考和借鑒。