談談實質性派生品種侵權問題

覃剛

創新是一種能力,是智力升級的表現,創新能力是十分難得的能力。 從字面上就可以看出,創新意味著有“新”的“事物”出現。創新經常和發明創造聯系在一起。 從淮南王發明的豆腐,到瓦特發明的蒸汽機;從畢昇發明的活字印刷術到互聯網的出現,無不閃耀著杰出人類的智慧之光。 現代社會,人們越來越認可創新的價值,并將帶有創造性的智力成果作為一種知識產權加以保護。

然而,在現實世界中,知識產權侵權問題層出不窮,侵權人打著各種擦邊球花樣百出地搭著權利人的便車,侵犯著權力人的利益。為保護權利人得來不易的創新成果、 維護其應得利益、鼓勵原始創新,國家日益重視知識產權的保護。 在農業領域,國家于2022年3月1日起施行的新《種子法》確立了實質性派生品種權保護的相關制度,一起來了解一下。

1 什么是實質性派生品種

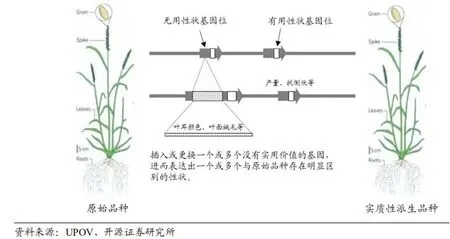

新《種子法》對實質性派生品種作了一個定義:是指由原始品種實質性派生,或者由該原始品種的實質性派生品種派生出來的品種,與原始品種有明顯區別,并且除派生引起的性狀差異外,在表達由原始品種基因型或者基因型組合產生的基本性狀方面與原始品種相同。

法律定義嚴謹而晦澀,這里邊除了有“與原始品種有明顯區別”的表述,還有“與原始品種相同”的表述。 到底是相同還是不相同? 到底該怎樣理解原始品種與實質性派生品種之間的關系?

通俗來說,實質性派生品種與原始品種之間既有共同點又有不同點。共同點在基本性狀方面,不同點在于由派生引起的性狀差異。我們可以用一個或許不太恰當的類比來加深理解,就好比人類的祖先都是非洲智人經過漫長的進化而形成,在進化過程中人類逐漸由智人分化出各式人種,他們膚色不一樣、頭發顏色不一樣、 眼睛顏色不一樣……但這些看上去各異的人種都擁有23 對染色體。 我們可以簡單理解為智人是原始品種,白種人、黃種人、黑人等人種是實質性派生品種。

2 為什么要建立實質性派生品種制度

在沒有建立實質性派生品種制度之前,原始品種權人的權益無法獲得充分的保護,原始品種被不法分子拿去稍作改良就能以全新的品種面世,侵權人通過“搭便車”的方式獲取巨大的利益,排擠了權力人。

原創是難能可貴的,也總是稀缺的,需要耗費大量的人力財力和物力,就拿種子來說,一個新品種從育種到成功推廣,需要至少10 a 的時間。 如果一個原始品種被稍加模仿就另立門戶,以全新的品種出現并上市,那對原始的品種權人來說是不公平的。長此以往,沒人愿意創新。對植株品種本身也不是件好事,種子繁育就會像近親繁殖一樣,性狀越來越差。

因此,我們既要鼓勵原始創新, 又要肯定在原始創新的基礎上改良的價值;既要保護原始創新的勞動成果,又要防止過度保護帶來的壟斷問題;既要維護實質性派生品種權人的利益,又要保證原始品種權人的應得利益,使原始品種權人和實質性派生品種權人實現雙贏,共同推動技術更新升級。實質性派生品種制度的建立,使原始品種權人與實質性派生品種權人之間的利益平衡成為可能,各自發揮對植物新品種的貢獻,并得到應得的回報。

3 怎樣區分實質性派生品種

實質性派生品種的認定是一件十分專業的事。 多年來,農業部科技發展中心一直在探索實質性派生品種判定技術體系與判定標準的建立。國內多個生物技術研究團隊、生物基因檢測鑒定中心也都致力于分子鑒定技術的研發,在摸清我國育成品種現狀的基礎上,為實質性派生品種判定標準建立數據庫。在農業農村部支持下,江漢大學的彭海教授團隊已開發出34種植物品種鑒定MNP 標記法 (植物多核苷酸多態性標記法), 制定了第一個實質性派生品種判定的國家標準——《植物品種鑒定MNP 標記法》,填補了我國實質性派生品種DNA 鑒定標準的空白。

4 品種權人如何應對侵權

實質性派生品種制度的建立以及相關法律的設立,是為了應對實質性派生品種權人對原始品種權人的侵權問題。實質性派生品種來源于原始品種,那么兩者之間就存在內在和外在的聯系。內在的聯系需要農業科技領域專業人士通過專門的技術去辨別,而外在聯系“外行”也能把握。這些外在的聯系就像蛛絲馬跡一樣,成為我們證明兩者之間存在關聯的證據,以便在維權的時候用得上。

站在原始品種權人的角度,原始品種權人需保有其已經申請品種權保護的證據,與之相對應的還包括技術發展、育種現狀相關的證據。

站在被訴侵權人角度,在原始品種權人滿足了基本舉證責任的情況下,被訴侵權人則需要完成其不構成侵權的舉證責任,即被訴侵權人應當就其品種不構成實質性派生品種進行舉證。如果被訴侵權人是種子使用者,則可以提供購買合同、 發票,以對種子合法來源抗辯,將侵權責任追溯至生產主體。