外套鋼管夾層混凝土加固RC圓柱軸壓性能研究

盧亦焱 楊 帆 張學朋

(武漢大學土木建筑工程學院 武漢 430072)

0 引 言

鋼筋混凝土結構柱的性能日益劣化是一種常見現象.出于經濟和安全考慮,需要采取有效的加固措施來提高鋼筋混凝土柱的承載力,以提高其安全性能.

由于鋼管混凝土具有承載力高、施工無需模板、延性良好等優點[1],國內外學者將其應用到受損鋼筋混凝土結構加固中,有良好的加固效果.Xiao等[2]對方形截面柱進行局部加勁鋼套管加固,結果表明:該方法可以防止出現脆性破壞現象,顯著提高柱的延性,加固后試件最大側移率超過8%.胡瀟[3]研究了圓形鋼套管加固鋼筋混凝土短柱的加固方法,對其軸壓性能及承載力進行分析,建立了考慮加固層剪切變形與軸向變形的加固短柱軸壓承載力計算方法.蔡健等[4-6]研究了圓形鋼套管內填細石混凝土加固法,并分析了其軸壓和偏壓力學性能,研究表明:原柱的承載力和延性在加固后得到明顯提高.

但在實際工程中,由于原柱與外套鋼管間空間較小,后澆混凝土難以得到充分振搗,無法保障其密實性.然而,后澆混凝土應具有優秀的均質性和密實性才能保證加固效果的達標.基于此,盧亦焱等[7-9]提出后澆混凝土應采用高流動性的自密實混凝土,并研究了圓鋼管自密實混凝土加固鋼筋混凝土圓柱和方形鋼管自密實混凝土加固鋼筋混凝土方柱這兩種加固形式,對試件的軸壓和偏壓性能展開試驗研究和理論分析.

文中在試驗研究的基礎上,運用Matlab語言編寫數值計算程序對鋼管自密實混凝土加固RC軸壓圓柱受力全過程進行數值分析.以鋼管壁厚、后澆自密實混凝土強度和鋼材屈服強度為主要參數,研究其對加固柱受力性能的影響.

1 試驗概況

1.1 試件設計

本試驗設計了五根鋼管混凝土加固RC圓形短柱試件、一根未加固的RC圓柱以及一根增大截面法加固的RC原柱作為對照,見圖1.由圖1可知:被加固柱為截面直徑150 mm的圓柱,增大截面法加固后,試件截面直徑為240 mm,將兩塊半圓型鋼焊接成一直徑為219 mm的圓形鋼管套于原柱外側,在原柱與鋼管間填筑混凝土形成整體加固柱.采用高流動性的自密實混凝土,以保證后澆混凝土在鋼管內填充均勻;加入適當的膨脹劑加強試件的整體性能.柱長取657 mm,以防止試件出現端部效應或彎曲變形.

圖1 加固方案示意圖

鋼筋混凝土柱的設計考慮了早期工程的應用情況,故選用六根直徑12 mm的HRB335鋼筋為縱筋,實測其屈服強度為458 MPa、彈性模量為195 GPa;選用直徑為6 mm的HPB235光圓鋼筋為箍筋,設計間距為150 mm、柱端加密間距為50 mm,實測其屈服強度為310 MPa、彈性模量為189 GPa.選用壁厚t=1.80,3.25和3.90 mm三種外套鋼管進行加固, 測得的鋼管力學性能見表1.被加固柱選用強度等級較低的C25普通混凝土,實測其28 d立方體抗壓強度為32.83 MPa以模擬受損的鋼筋混凝土柱.后澆混凝土采用自密實微膨脹混凝土,設計了C40、C50、C60三種強度等級,實測其28 d立方體抗壓強度分別為43.01,52.58,61.26 MPa.試件分組見表2.

表1 鋼管力學性能

表2 試件參數及試驗結果

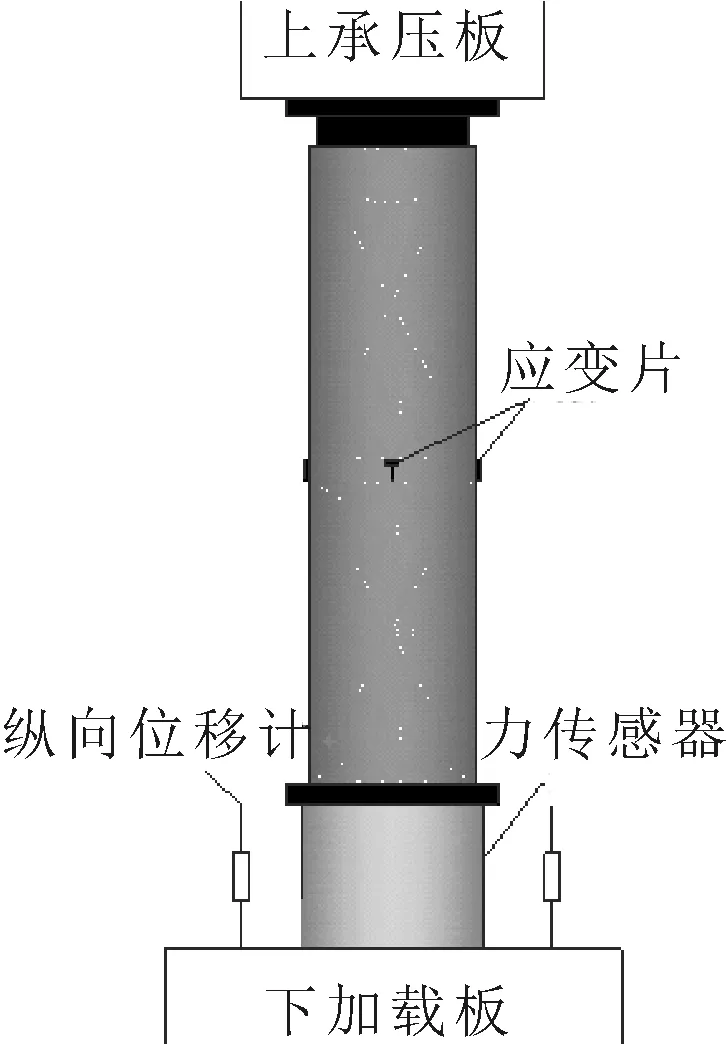

試驗在5 000 kN壓力機上進行.試件兩端采用平板鉸加載,下端布置一5 000 kN力傳感器,試件應放置于壓力機中央.試驗裝置及測點布置見圖2.試驗荷載、柱中截面應變、縱向位移均由DH3815N應變采集系統采集.試驗加載依據文獻[10]進行.

圖2 試驗加載與量測

1.2 破壞形態

圖3為部分試件的破壞形態.未加固的RC原柱與增大截面加固柱的破壞形態基本一致,均為局部混凝土強度破壞.增大截面加固柱破壞時,新老混凝土接觸面出現較為明顯的裂縫.對于外套鋼管加固柱(選取典型試件RC-t3.25-C50分析),由于外套鋼管夾層混凝土對RC原柱形成了很好的套箍約束作用,試件呈現剪切破壞,原混凝土和后澆混凝土粘結性能良好,破壞時無裂縫出現.由此可見:鋼管自密實混凝土加固法能有效地改善試件的破壞形態,使得試件由局部混凝土壓碎導致的脆性破壞轉變為延性破壞.

圖3 典型試件破壞形態

1.3 荷載-縱向變形曲線

試件的典型荷載-縱向變形曲線見圖4.由圖4可知:未加固RC柱承載力較低,達到極限承載力后荷載迅速下降,延性較差;由上述分析可知,此時RC柱局部混凝土已經壓碎.增大截面加固柱荷載-縱向變形曲線與原柱相似,由于增大了受壓面積,試件承載力提高明顯,但曲線下降段也更陡,延性較差.外套鋼管加固柱RC-t3.25-C40的承載力約為原柱的3.8倍、是增大截面柱的1.3倍,可見復合加固法對試件承載力提高明顯;同時,外套鋼管加固柱的截面面積更小,并且和增大截面加固柱具有一致的后澆混凝土強度、相近的含鋼率.此外,達到承載力后,曲線下降段更加平緩,表現出良好的延性.這是由于:外套鋼管對內部混凝土提供了套箍約束作用,對混凝土的環向變形產生了很大的限制,使得新舊混凝土形成統一的受力整體并協同工作,充分發揮其抗壓能力,起到了很好的加固效果.

圖4 荷載-縱向變形曲線

2 數值計算方法

外套鋼管夾層混凝土加固RC圓柱是外套鋼管、后澆自密實混凝土、原柱混凝土和內部鋼筋四部分組成的復合結構,基于試驗研究,本文對復合加固柱受力全過程的數值分析方法采用合成法[11],并做如下假設:①原柱混凝土和后澆自密實混凝土之間不發生黏結滑移,內置核心混凝土可看作整體受力;②鋼材壁厚較薄,可假設其環向應力沿壁厚均勻分布,鋼管按照平面應力狀態計算;③由于本試驗所用鋼管管徑不大,忽略其徑向應力影響;④假設內置鋼筋處于單軸受力狀態.

2.1 材料本構關系

2.1.1鋼管本構關系

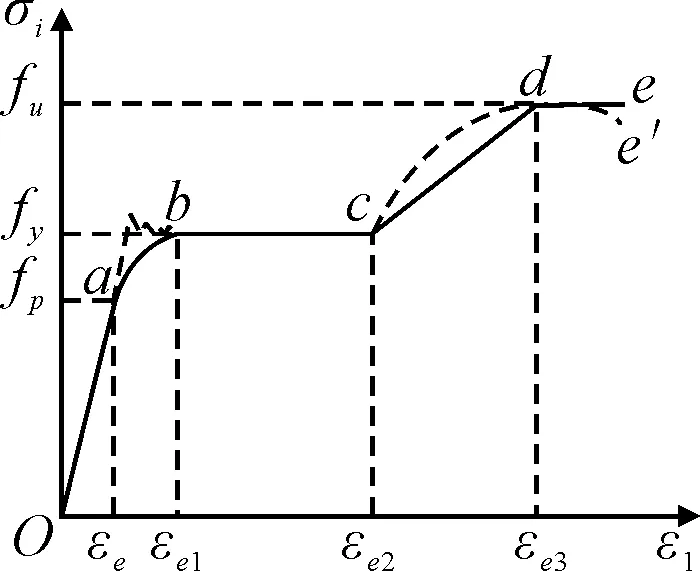

在荷載和核心混凝土作用下,鋼材處于三向應力狀態,鋼材的本構關系采用應用較為廣泛的二次塑流模型[12-13],確定鋼管屈服點fy、比例極限fp、彈性模量Es和泊松比μs.外套鋼管在平面應力狀態下的應力-應變關系曲線見圖5[14].

圖5 鋼材本構關系

2.1.2混凝土本構關系

文獻[12]通過大量的鋼管混凝土試件試驗研究和軸壓算例分析,得出了通用性較好的鋼管約束混凝土應力-應變關系模型.其中,對于圓鋼管混凝土的核心混凝土其表達式為

y=2x-x2(x≤1)

(1)

σ0=[1+(-0.054ξ2+0.4ξ)·(24/fc)0.45]·fc

ε0=εcc+[1 400+800(fc/24-1)]·ξ0.2(×10-6)

εcc=1 300+12.5fc(×10-6)

fc為核心混凝土圓柱體軸心抗壓強度.由本課題組試驗現象分析可知:在軸心受壓過程中,復合加固柱新老混凝土界面粘結性能良好,無滑移現象[15],故新老混凝土可視為統一整體,因此fc=(fc1Ac1+fc2Ac2)/(Ac1+Ac2);ξ=Atfty/(Ac1fc1+Ac2fc2);At、fty分別為外套鋼管的截面面積和抗壓強度;fc1、fc2分別為原柱混凝土、后澆混凝土的軸心抗壓強度;Ac1、Ac2分別為原混凝土、后澆混凝土的截面面積.

2.2 計算理論

采用應力合成法[16],在MATLAB計算程序中,當給定組合加固柱縱向應變增量dε3,i,可求得本步相應的應變值應為ε3,i+1=ε3,i+dε3,i.由鋼材和混凝土的應力-應變關系可求得與本步相應的縱向應力.進一步,根據鋼材和混凝土的應力可計算得到外套鋼管、混凝土和鋼筋的內力Ns、Nc和Nt,此得到合力N,至此,可以得到相對應的N和ε的計算值.以此類推,可得出組合加固柱軸心受壓時的荷載-縱向變形全過程曲線,計算框圖見圖6.

圖6 合成法計算程序框圖

3 結果分析

3.1 計算結果驗證

圖7為復合加固試件數值計算和試驗結果的荷載-縱向變形對比曲線圖.由圖7可知:兩種曲線趨勢較為符合,結果吻合良好.極限承載力的數值計算值見表3,極限承載力的數值計算值和試驗值之比均值為0.991,標準差為0.007,吻合良好.

圖7 荷載-位移曲線計算結果與試驗結果比較

3.2 參數分析

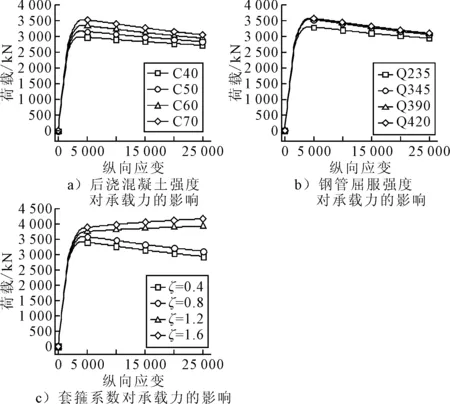

利用編寫的數值計算程序得到以主要分析參數為變量的對比曲線見圖8.結合計算結果,可對后澆混凝土強度、鋼管屈服強度、套箍系數對復合加固柱受力性能的影響進行分析.

圖8a)為鋼管套箍系數為0.868,鋼管屈服強度為Q235,后澆自密實混凝土強度分別為C40、C50、C60和C70的試件荷載-縱向位移曲線.由計算結果可知:加固試件的剛度受后澆自密實混凝土強度變化的影響較大.隨著自密實混凝土強度逐步提高,加固試件承載力較為均勻地增加,平均增幅為5.73%,但曲線的下降段也更陡,表明延性略有降低.

圖8b)為鋼管套箍系數為0.868,后澆自密實混凝土強度為C50,鋼管屈服強度分別為Q235、Q345、Q390和Q420的試件荷載-縱向應變曲線.由計算結果可知:鋼管屈服強度的變化對試件承載力的影響較小,尤其是當鋼管屈服強度較高時(Q235、Q345和Q420),加固試件承載力相差不大.

圖8c)為后澆自密實混凝土強度為C50,鋼管屈服強度為Q235,鋼管套箍系數分別為0.4、0.8、1.2和1.6時的試件荷載-縱向應變曲線.由計算結果可知:隨著試件套箍系數的逐步提升,加固試件承載力得到提高,但增長幅度逐漸降低,平均增幅為3.88%,隨著套箍系數的增大,試件荷載-應變曲線未出現明顯的下降段,表明延性得到了提高.

圖8 荷載-縱向變形曲線

4 結 論

1) 通過對比試驗研究發現,外套鋼管加固柱能大幅度提高RC原柱的承載力,并能很好地改善其延性,具有良好的加固效果.

2) 合成法的計算結果和試驗結果吻合良好,證明該數值模型能較好地模擬復合加固柱受力過程中的荷載-變形關系.

3) 隨著套箍系數的增大,外套鋼管加固柱承載力增加明顯,延性得到明顯改善;隨著后澆自密實混凝土強度的提高,外套鋼管加固柱承載力顯著提高,但延性略有降低;鋼管屈服強度對外套鋼管加固柱力學性能影響較小.