網絡文學的“方言”書寫、言語社區與修辭幻象

提 要 當前的網絡文學是以關鍵詞聚類為特征的類型“方言”與“行話”書寫。類型之下的社區化發展,不僅使“方言”社區成為網絡文學的新現實,也使文學的審美、消遣特性逐步讓位于“以言會友”的交往更生,促使網絡文學走向言語社區的建構。而當從單向度的語言書寫轉向活態性的言語交際與言語社區,網絡文學以言行事的語言生活效能凸顯,它通過修辭幻象建構想象性現實,將人們導向了語言的“元宇宙”,以語言開啟了人們的虛擬生存體驗,從而實現了文學的意識形態功用。只有從語言戰略的高度看待網絡文學所呈現出來的“媒介新生活”,分析其在“虛擬生存”中所承擔的語言意義,才能真正對之進行“解碼”。

關鍵詞 網絡文學;“方言”書寫;言語社區;修辭幻象;虛擬生存

中圖分類號 H002 文獻標識碼 A 文章編號 2096-1014(2022)03-0010-13

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20220301

“Dialect” Writing, Speech Community and Rhetoric Mirage of Network Literature

Zhou Bing

Abstract Online networks influence practically every subfield of literary studies. This study attempts to explore how network literature authors create a virtual literary community through characteristic use of real world language. The current network literature is written in “dialect” and “jargon” that are characterized by keywords clustering. The communalized development based on categories not only makes the “dialect” community into the new reality of network literature, but also makes the aesthetic and recreational features gradually subjugate to the regeneration of interact: “Make friends through literature”, which promotes the network literature and give impetus to push it toward the construction of speech community. While the development from one-dimensional language writing to dynamic speech communication and speech community, the enabling effectiveness of is foregrounded and idealized. It constructs imaginative reality through rhetoric mirage, leads people to the “Metaverse” of language and uses language to open the virtual survival experience of people, thus realizing the ideological function of literature. We have to look at the “media new life” manifested by network literature from the perspective of language strategy and analyze the language meaning it carries in “virtual existence” thus to effectively “decode” its implications. The emerging literary genre discussed in this article helps us reveal the new aesthetic tradition of media society.

Keywords network literature; dialect writing; speech community; rhetoric mirage; virtual existence

如果從1998年痞子蔡的《第一次親密接觸》發表算起,中國的網絡文學已有20多年的歷史。20多年來,網絡文學從無到有,從小眾到大眾,從邊緣到中心,逐漸成為文藝領域不可忽視的文類與力量。已有不少學者從語言學角度對網絡文學加以探討(如高群2002;魏天真2003;李星輝2008;胡勇2014;黃發有2018;郝然2021),雖然這些研究的數量、規模、影響不能與文學領域的“本體性”探討相提并論,卻表征著其作為一種新的“語言藝術”現象已經在語言學界引起了一定的學術關注。但就既有研究來看,學者們的探討大多遵循媒介—語言變革的路徑,從外部考察其在用詞、用語等方面與傳統文學語言的區別,卻較少從媒介—語言生活的路徑,探討網絡文學語言所折射、傳達出來的媒介思維、生活態度等。在這個意義上,本文試圖從網絡文學的類型化發展入手,借助于對其類型“方言”書寫特點的考察,呈現其類型化發展與語言、表達等的關聯性,進而分析其語言交際、言語社區建構特性,對其如何通過語詞、修辭等營構虛擬生存體驗并借此介入現實進行分析。本文嘗試表明,網絡文學對接的是人們的媒介新生活,它以語言形成“區隔”,并借此建構了一種象征性現實,形成修辭性的寫作與閱讀“運動”,為人們提供一種基于修辭幻象的虛擬生存與生活體驗。

一、網絡文學的類型與“方言”書寫

20余年前,當痞子蔡的《第一次親密接觸》風靡大江南北時,網絡文學還是一個夾裹著不確定性的概念,既可以指網絡上原創的散文、詩歌,也可以指試驗性的文、圖、音樂相結合的多媒體文學,更可以指那些連載性的長篇小說、接龍文學等。它隨性、自由、率真,在語言表達上技術與藝術結合,共同語和方俗俚語相參,可謂眾語喧嘩、紛紜繁復,網絡感滿滿。然而,伴隨著技術進步,專門性文學網站和VIP版權簽約制度興起,網絡寫作的功利性、商業性增強,不確定性的“網絡文學”被確定性的“網文”代替(許苗苗2021),網絡文學成為網絡類型小說的代名詞,“逐步擺脫最初抒寫心智的隨性化自由創作,走上了一條自覺的‘類型化寫作道路,‘類型化已經成為當前網絡文學發展的主流態勢”(張露2012)。類型化的網文承繼了早期“網絡文學”的語言遺產,但更多地卻是在類型區隔中有了揚棄與發展,走上以關鍵詞聚類為特征的類型“方言”與“行話”書寫的道路。

按現有的研究,中國傳統上只有“類”而無“類型”的提法,“類型”這個概念是舶來品,意指具有共同特征的事物所形成的種類(劉正埮,等1984:205)。文學的類型則大抵是文學作品分類編目的基本成規與法則,“是一組時間上具有一定歷史延續、數量上已形成一定規模、呈現出獨特審美風貌并能在讀者中產生相對穩定閱讀期待和審美反應的小說集合體”(葛紅兵,肖青峰2008)。在某種意義上,文學類型可看作以類定型、以類編目、以類區分,其確立的是相類性的模仿與聚類、相類化的敘事與表達,以及近似性的審美趣味分野與區隔,是對各類型背后書寫規則的肯認。“類型劃分絕不是給作品貼上可有可無的標簽,命名儀式背后隱藏著的是對各種類型小說‘規則的體認。”(陳平原1993:187)從類型的角度審視當下的網絡文學,各網絡文學作品常常打著類型的標簽,以類型關鍵詞的方式被搜索、標注、區分,從而形成類型的區隔與寫作表達的差異。比如,起點中文網的作品類型大體上分為玄幻、奇幻、武俠、仙俠、都市、現實、軍事、歷史、游戲、體育、科幻、諸天無限、懸疑、輕小說等14類,而在每一類型下又有二級類型細分,如奇幻類分為現代魔法、劍與魔法、史詩奇幻、神秘幻想4類,仙俠類分為修真文明、幻想修仙、現代修真、神話修真4類。同時,每一分類,都可依一定的標簽進行標示和篩選,如人物身份(職業)可以是明星、豪門、學生、盜賊、特工、醫生,風格可以是輕松、冷酷、惡搞、陽光,流派可以是凡人流、異獸流、系統流、洪荒流、學院流等。這些類型、標簽既是不同類型作品的區分,同時也表明了它們在風格、語體等上的差異。起點中文網并不是個案,咪咕文學、番茄小說如此,掌閱小說、書旗小說如此,晉江文學城、飛盧小說也是如此,這些代表性文學網站的小說分類皆以類型關鍵詞的方式進行,玄幻、武俠、仙俠、言情等不一而足,題材鮮明、風格多樣,備受矚目。

問題在于,當我們沿循類型進行探尋時,卻會隨著搜索、閱讀的深入逐漸遭遇語言障礙。何謂諸天無限、現代修真?什么叫作凡人流、系統流?“打怪、快穿、融梗、小白”等等又是什么含義?正是于這種障礙處,網絡文學凸顯出它的類型“方言”與“行話”屬性。欲進入網絡文學,必先了解基本的網絡文學“方言”與“行話”;而欲深入了解網絡文學,又必須理解其“方言”與“行話”書寫特性,明白其關鍵詞聚類的特色。方言——包含地域方言與社會方言——是語言的變體,是語言不平衡的表現;行話“是某些社會集團或群體出于維護內部利益、協調內部人際關系的需要,而創制、使用的一種用于內部言語或非言語交際的,以遁辭隱義或譎譬指事為特征的封閉性、半封閉性符號體系,是一種特定的民俗語言現象”(曲彥斌2009)。網絡文學顯然帶有方言與行話屬性,它以文學網站、論壇等為自己的語言領地,以類型性的方言、行話、關鍵詞、術語為自己的武器,創造出了一種用于網絡文學作者、讀者之間言語或非言語溝通的,帶有一定區域、社會、隱義特性的封閉或半封閉性的文學符號系統。它依類擇言,以類型“方言”賦寫故事,從作品命名、語言表達、語體風格等方面對類型規則做了標簽性處理。它不是另外構造一套獨立于普通語言之外的語言體系,而是依據類型對普通語言進行審美性的運用、加工和升華,具有較明確的跨媒介與媒介融合特性,在本質上體現的是媒介時代新媒介、新技術對文學語言的革新要求。

比如,在網絡文學領域,玄幻小說是最大的“流派”,它是“以架空世界為背景,具有明確的修煉升級體系設定,主要展現個體的玄異能力,以及他們之間恩怨情仇的幻想小說”。因為這類小說訴諸的是“幻想”,注重的是“架空”,追求的是“修煉”“升級”,展現的是“玄異”,講究的是“設定”,所以它們的標題往往具有修飾性的“極化”色彩,它們的敘事往往是類型“方言”、關鍵詞的敷衍,而其敘事語法則往往是“主角成為強者”的演繹與擴展,這與傳統小說在命名、寫法、內容等上形成了較大的區別。試看不少玄幻名作,如《斗破蒼穹》《完美世界》《擇天記》《詭秘之主》《最初進化》《萬界天尊》《儒道至圣》《武極天下》《萬古最強宗》《萬古神帝》《太初》等,它們的命名就是類型的聚類“優化”的結果,追求的是“注意力”與“焦點”效應:“蒼穹、世界、天、主、初、帝”等雖為名詞,但卻隱含著程度特性,帶著修行的境界所指;再加上修飾性的“破、完美、最、萬、至、極、太”等,則進一步強化了其命名的蘊含,促使其演化為一種極端性的陳述,從而帶來醒目、突出等“標題黨”特性。作為“圈外”人士,如果對玄幻作品不甚了解,不明白其“行話”命名特性、所具有的“架空”屬性,可能從標題上就會判定其內容虛假、意義缺失等。再深入小說內部,看其敘事敷衍,則各玄幻作品往往遵循“打怪”“升級”“換地圖”的“三步走”模式,常會依“斗氣、血力、精神力、靈力”等相類似的“行話”,對人物實力境界進行劃分,打造人物晉級的“升級”體系。比如,《斗破蒼穹》依人物對斗氣、功法的修煉掌握程度,將人物實力境界劃分為“斗之氣、斗者、斗師、大斗師、斗靈、斗王、斗皇、斗宗、斗尊、斗圣”等層次,而每一境界又依一到九層進行細分,從而設定了類似游戲角色的人物“升級”體系,使得小說人物“升級”體系嚴謹合理,讓人信服。

而假如再對玄幻小說進行敘事句法分析,則可以看到這類小說往往以“升級”為核心,常借助主角異時空里的“修煉”,促使主角獲得各類異寶、神通,打開“金手指”的大門,從而不斷變強,越級挑戰,終至異界巔峰,乃至成神、成仙等,在根本上講的是“主角成為強者”的故事。這一句法的主語是形色各異、自帶主角光環的“蕭炎”“唐三”“林動”“張若塵”們,謂語是“追求”“成為”或者“變為”,而賓語則是主角理想態或深藏的終極性的“變強”“長生”等隱喻性欲望(黎楊全,何榴2018)。當這樣的類型“方言”書寫落實在具體的語言表達上,就使得玄幻類作品往往不求語言的指意性、沉思性、蘊藉性,而是強調描摹性、對話性、淺白性,強調動態性、即時性、造型性,追求語言的直觀式呈現、場景式展示與動態性的畫面感。它們常常“一改傳統小說以靜態、抽象敘述來致思、達意,而代之以視覺化的語言、客觀化的物性與臨場式的逼真”(周冰2021),著重強調的是語言達至的“代入感”,“打怪”“升級”越級挑戰等帶來的各種“爽感”。《斗破蒼穹》關于蕭炎各類“斗法”場景的描述性語言是如此,《盤龍》中諸如“蓬!”“唉!”“砰!”“轟!”“嘩嘩!”等單音節、單音重疊、雙聲疊韻的擬聲詞的大量使用也是如此,《萬古神帝》中多達數百的場景標題性文字如“武市”“清玄閣”“武市學宮”“生死臺”“武塔”“武市錢莊”“蠻神池”等更是如此。再具體一點,可以看一看白駒易逝的《我真的是正派》開篇的語言呈現。該小說第一章為“不想當炮灰NPC”,小說一句一段,一段一句,語言淺白,畫面感極強:

姓名:秦書劍

身份:普通山匪

所屬勢力:涼山寨

修煉功法:鍛體經第一重(共五重)(凡階下品)

裝備:殘缺的大刀、破舊上衣、破舊褲子、破舊草鞋

初來這方世界的時候,他還以為自己是穿越重生了。

但是經過一天的時間了解,秦書劍才最終知道,自己是成為了游戲里面的NPC。

至于他為什么他能這么肯定。

因為在屬性面板的右下方,還有一個不斷跳動的倒計時。

“距離玩家降臨,還有2天15小時23分41秒。”

“唉!”

看到這里,秦書劍又是長嘆。

玩家要來了。

而他現在的身份,不管是從哪里看,都像是新手村里面的炮灰NPC。

這部小說體現了網絡文學的類型融合傾向,既可看作玄幻文,又可看作游戲文,也可以看作系統文等,但不論如何判定其類型,它在語言表達上都充分借鑒了游戲的界面設定,以文字語言來傳達游戲的“屬性面板”,呈現游戲界面的人物屬性特點,再輔之以“穿越、重生、NPC、玩家、新手村”等“方言”“行話”,立體性地建構起了小說的系統“設定”,進而以這樣的類型關鍵詞敷衍小說情節,典型地體現了媒介融合時代網絡文學語言的間性與雜糅特點。

玄幻類作品這樣,仙俠、都市、武俠、言情類作品等也大體相似,所異者僅在于其對類型“方言”的依賴程度,而這種依賴程度又進一步強化了其類型上的區隔。可以說,正是通過這些“方言”書寫,網絡文學的類型不僅得到固化,而且也逐漸形成了類型“方言”系統,“這些關鍵詞帶著網絡部落生活的體溫,構成各部落的‘方言系統。其中特別有生命力的‘方言可以打破部落間的壁壘,成為網絡流行語;甚至打破‘次元之壁,進入主流話語系統。”(邵燕君2017)而由于這樣的類型“方言”特性,網絡文學看似沒有閱讀、寫作的“門檻”,卻又有著不小的進入“障礙”,從而產生如《普及網文行話60個名詞解釋:教你快速認識網文!》《學會這些網文界“黑話”,萌新也能談笑風生!》《網文圈17種常用術語,網文愛好者必看》等眾多的語言知識普及帖子,也促使學術界《網絡文學詞典》《破壁書:網絡文化關鍵詞》等詞語解釋性的著作大為流行。

二、“方言”社區與“以言會友”

網絡文學從一開始就具有一定的社區屬性,讀寫互動是其最重要的特點。類型化發展之下,大多數文學網站都建立了書評區,試圖以類相分,構建讀寫共同體,實現閱讀的類型黏性。而隨著技術和社交媒體的發展,各文學網站又普遍借助閱讀APP,創造“間貼”“本章說”、彈幕等閱讀功能,嘗試對話體小說、跨語符小說等新型文類,走社區化的發展道路。這樣的閱讀設定、社區化發展訴求與專門性的作品討論群組、論壇,如龍空、百度貼吧、知乎等,再加上各類型的粉絲書友群、微博超話等,一起構成了網絡文學的社區屬性。由此,“方言”社區成為網絡文學的新現實,網絡文學的審美、消遣特性逐步讓位于“以言會友”的交往更生,最終促使網絡文學走向了言語社區的建構。

在社會學意義上,社區是由若干個社會群體在一定地域內所構成的相對獨立的生活共同體。而相應地,網絡文學的“方言”社區就可以看成網文群體在某一區域內所形成的方言共同體。這一共同體的主體是作者、讀者,區域為書評區、討論區、作品場域等,設施為類型作品、論壇規則、討論制度等,社區“生活”則是“方言”性的語言閱讀、點贊、打賞、討論等。以“起點讀書”APP為例,該APP的“發現”版塊,包含“專欄”“書單”“點點圈”“新書投資”“熱門角色”“話題廣場”等欄目,這些設定實質上是為各類型閱讀者提供一種虛擬性的社區生活,眾多用戶可以閱讀作品,發表對某一文類的看法,查找想閱讀的書籍類型,對新書進行投資,瀏覽眾多熱門類型小說的角色塑造、形繪等,它集閱讀、搜索、討論、查找等功能于一體,帶有較強的文學社區屬性。比如,“點點圈”,它是“起點讀書”APP的專屬名詞, 意思就是圈定一定的“地域”供志同道合的閱讀者聚集、交流。換句話說,“點點圈”也就是閱讀的趣緣部落,體現的是網絡文學的社區化運營與發展。而在“點點圈”下,又可依“興趣圈”“角色圈”“作家粉絲圈”進行篩選,并有“書荒、月票情報站、催更、點娘、白嫖黨、撲街作者圈、后宮文”等不同的圈子。這些專有性的詞語既有“共同語”的性質,更有“方言”的特性,不少是起點中文網為打造網絡文學共同體而創設,也有讀者在閱讀過程中對相關詞語加以引申的,比如“白嫖”。這些詞語只有深入網絡文學領域,尤其是深入起點社區,才能真正明了其含義、指向。

再如“本章說”,這也是起點中文網所創造的專屬名詞,意指讀者對作者作品的即時性評論,它以縮略的方式顯示在作品的字里行間,讀者閱讀時隨時可以點擊,獲取其他讀者對該部分內容的評論,從而獲得共讀、理解等效果。“本章說”實際上是受視頻文化中彈幕的影響,可將之看作“閱讀彈幕”,其特點是互動性更強,眾多的讀者、粉絲可以一起寫作、一起追文、一起分享、一起“吐槽”,它營造了一種共時性的擬態語言環境,使得閱讀不再是孤獨的,而是交往式的。以《詭秘之主》第一章《緋紅》的本章說為例,略作呈現:

視線先是模糊,繼而蒙上了淡淡的緋紅,目光所及,周明瑞看見面前是一張原木色澤的書桌,正中央放著一本攤開的筆記,紙張粗糙而泛黃,抬頭用奇怪的字母文字書寫著一句話語,墨跡深黑,醒目欲滴。

筆記本左側靠桌子邊緣,有一疊整整齊齊的書冊,大概七八本的樣子,它們右手邊的墻上鑲嵌著灰白色的管道和與管道連通的壁燈。

這盞燈很有西方古典風味,約成年人半個腦袋大小,內層是透明的玻璃,外面用黑色金屬圍出了柵格。

熄滅的壁燈的斜下方,一個黑色墨水瓶籠罩著淡紅色的光華,表面的浮凸構成了模糊的天使圖案。

墨水瓶之前,筆記本右側,一根肚腹圓潤的深色鋼筆靜靜安放,筆尖閃爍著微光,筆帽擱于一把泛著黃銅色澤的左輪手槍旁邊。

這幾段以語言“造像”效果明顯,作者將影視中的“人物注視點”“攝影機機位”“畫面”“畫面背后的人物注視”等統攝在一起,從而對主角周邊場景進行“全息性”展示與造型,在擬真性環境、形象刻畫中,營造出了“視點鏡頭”。此處以語言來營構圖像的敘事效果固然凸顯了類型小說的敘述語言特色,但更引人關注的是在“以句為段”的5段描述中,本章說超過了960條,其中既有讀者對作品情節的猜測,對作品描寫不合理的指摘,更有對作品藝術特色的評論,它們與作品語言文本共生,并潛藏著向小說內容轉化的趨向。例如,書友秋風葉知勁草:“又是穿越。病了也可穿越,死了也可穿越”;極彩之華:“就是這里,我特么以前看了幾次都覺得傻了,月亮光怎么是紅色的”;20180414154735011:“拔網線,若薅電源,主神你不要過來啊”;好特喵OK:“oh…you found yourself a hunter”;慘喪病道:“上面寫著你的一血沒了”;左翼的劍:“這段長鏡頭描寫中,每件物品都寫出了它們的顏色”;tintintt:“細節飽滿,很有畫面了,類似的一幕在哪個動漫里看過”;等等。這些評論被不同的讀者閱讀、點贊、回復,從而引起二次回帖,加劇了本章說和小說的“火爆”程度。評論中的“穿越”“主神”“一血”等帶有較強的“方言”特性,而本章說的語言則是即興式的口語,簡短有力,“雜語共生”,顯示了網絡文學評論語言的特點。而當這樣的“方言”詞語與涵蓋作品類型、作者等級、粉絲頭銜、作品特色、讀者行為等不同層面的用詞、用語相結合,就構成了網絡文學的方言社區屬性。

再來看網絡文學的“以言會友”。網絡文學的以言會友包含兩個層面:其一為作者與讀者之間的交流;其二為讀者與讀者之間的共讀與交流。第一個層面主要是讀—寫互動,作者對讀者意見的反饋、交流,甚至依讀者意見對作品情節進行修正、集體創作等,代表性的如工業黨小說《臨高啟明》的創作(楊玲2018)。不過,我們更為關注的是第二個層面,讀者與讀者之間以社區為領地,進行即時性交流與互動,它不僅使得網絡文學溢出了文學的邊界,獲得了交往性的意義,也促使社區的言語交流與活動成為文學文本的重要組成部分。

以賣報小郎君《大奉打更人》為例。該作品將探案與仙俠相結合,融穿越、后宮、熱血、修煉等于一爐,節奏緊湊,人物典型,畫面感強,幽默搞笑,全書900余章,每章的本章說都呈火爆態勢。眾多讀者以小說的語言文本為聚居區,從自己的閱讀經驗出發,將私密化的閱讀心得、體會、筆記公開展示,對作品的語言、情節、特點、長處、不足等進行品評。這種內容與評論的共生,寫作與討論的共現,不僅使得作品的語言文本成了各類網友即時閱讀“話題”的碎片延伸,而且也使得評論開始向小說本身轉化,似乎完整意義的作品成了故事文本與評論的結合。

比如,第五章《解開謎題》有本章說2133條,其中135條是圍繞“司天監術士第六品:煉金術師!”這句話而展開,很多讀者對“煉金術師”充滿“興趣”,有的質疑該詞使用的“科學性”,有的對相關知識進行科普,更有的通過該詞對作者進行調侃等。比如,書友“琉璃之金”反問:“毒的一批,煉金術師?古代東方不應該叫方士?”“沉墨書生”不滿讀者的“大驚小怪”:“‘煉金術又稱點金術,方士所用,中學歷史課本里出現過的,各位有必要大驚小怪嗎?”但也質疑道:“作者在后面加了個‘師來造詞確實有點別扭,像辛吉德一樣,叫‘煉金師興許好些。”“翅膀與武器”則對該詞做了科普:“煉金術士、公爵、魔鬼、流星,這些看似西幻或現代的詞匯,其實中國早已有之,近代翻譯外國文獻的時候,很多直接就拿意思相近的詞來用了。”“竹林友雄”和“武裝設計師”等則近乎閑聊:“起點四大重工業,煉銅,賣銀,氪金,鋁裝”“我不會煉金,只會煉銅”。這種即時的評論介入,使得讀者間的言語交際成為可能,他們固然是在閱讀,但同時也是在以言會友,并多有文學之外的交際行為如打招呼、調侃、閑聊等行為存在,而“言”成了交際的中介。而假如再考慮整部小說的本章說、書友圈、豆瓣、知乎,以及銷售實體書的京東、當當等的評論區,那么圍繞《大奉打更人》,各類型讀者閱讀、展示自我,回復、跟評、點贊其他讀者,而又有“路人”偶然誤入、閱讀這種評論從而“入圈”,付費閱讀、打賞、投票、購買圖書等,獲得“粉絲”“飯圈”身份,轉化為這部作品的共同體成員等,一個“超級”的虛擬語言社區也由此形成。

很顯然,在這一作品接受過程中,讀者的交際互動成為作品閱讀的主要形式,它一改傳統作品閱讀的孤寂,而代之以語言文本的生產、數據的實踐,文學作品成了“以言會友”的中介,作品固然是為了閱讀,但卻又是交際。可以說,語言的閱讀產生了互動,互動產生了關系,關系決定著讀的可能性以及“讀”的方式,它形成的是一個超文本的生態場,集作者、作品、讀者、平臺等要素于一體,其本質上構建出來的是以意義解讀、內容分享、社交互動、關系建設為核心要素的交互場域。在這個意義上,眾多的讀者以文學作品為中心,展開了一場社會化的言語交際活動,他們既是在閱讀,同時也是在與作者、讀者交往,展示自己,閱讀與社交出現了一定的同構,“社交即為閱讀,閱讀也即社交”(趙立兵2017),網絡文學以語言建構的世界最終走向的是一場言語交際行為。而正是這種交際行為,使得網絡文學在語言的表達上越來越傾向于口語式表達、聊天式呈現、吐槽式穿插等,帶來了網絡文學口語文化的復興(黎楊全2021a)。

這很容易讓人想起“言語社區”的概念。眾所周知,“言語社區”是社會語言學的術語,雖然在如何界定上存在分歧,但群體、社區、語言應用則是其共性特征,如布龍菲爾德(1980:45)認為,言語社區是“依靠言語相互交往的一群人”,甘柏茲(1985:36)認為,言語社區是“憑借共同使用的言語符號進行經常的有規則的交流,并依據語言運用上有實義的分歧而區別于同類集團的人類集合體”。基于上述看法,徐大明(2004)認為,“社區是第一位的,語言是第二位的。語言產生于社區之中”,它具有“人口、地域、互動、認同、設施”這些要素。假如說言語社區的基本構成要素可以分為社會性要素和語言性要素,社會性要素主要體現在人口和地域方面,語言性要素則更多地體現在認同、互動和設施方面(李現樂2010),那么當前網絡文學的社區發展情狀,正凸顯著它當前的言語社區化建構。如今,互聯網上言語社區突破了傳統的物理空間(姚敏2021),在這一言語社區中,作者、讀者等以網站、APP、論壇等為設施,以作品為中介,共讀、討論、點贊、推薦、分享、同人創作、推薦購買等,肯認飯圈身份,進行各種類型的線上、線下言語交際活動。而當從單向度的語言書寫走向言語交際與言語社區,網絡文學的意義就不再局限于文學本身,而是走向了社會語言生活,那就是以言會友,以言行事,為現世之人提供有別于當下的虛擬生存體驗,從而延長人的生命“尺度”。

三、走向虛擬生存體驗:“以言行事”與修辭幻象

網絡文學應互聯網媒介革命而生,它是文學在新媒介語境下的互聯網實現,它的“方言”書寫、言語社區形態與這個時代人們的媒介生活經驗緊密相關,在本質上是“新的尺度”的引入帶來的“一種延伸”,這正如麥克盧漢(2000:33)所言:“所謂媒介即是訊息只不過是說:任何媒介(即人的任何延伸)對個人和社會的任何影響,都是由于新的尺度產生的;我們的任何一種延伸(或曰任何一種新的技術),都要在我們的事務中引進一種新的尺度。”但是從言語行為的角度來看,語言又不僅具有表達的功能,同時還具有行事的功能(奧斯汀2002:133),任何話語都是既表達含義,又具有力量,充滿了功能價值。“所謂以言行事的行為,就在于作出帶有某種以言行事語力的表述。所有‘措詞恰當的或‘成功的表述除了具有它們的意義之外,還都具有這樣一種語力。這些語力規定了上述那種表述打算派什么用場,即那種表達打算產生什么樣的效果(包括認知的、動機上的、社會的或法律的),從而應該在什么尺度(真、可行、適當等)上對它們進行評價。”(馬蒂尼奇2004:249)因此,作為語言藝術的網絡文學就不可能只是對“新的尺度”“延伸”的癥候式反映與回應,而更是以語言對接新媒介時代的網絡新生活,并生活于其中。在這個意義上,網絡文學對接的是媒介時代的語言生活,它的各類型如高武世界、異世大陸、幻想修仙、現代修真、神秘幻想、劍與魔法、都市異能、異術超能,各流派如凡人流、洪荒流、盜墓流、馬甲流、總裁文、甜寵文、純愛文、贅婿文、末世文、種田文,各關鍵詞如“金手指、打怪、升級、換地圖、瑪麗蘇、龍傲天、融梗、小白”,它言語社區中的飯圈化建構、以言會友,它語言表達上的雜語共生、媒介融合與間性,在本質上都是以互文的方式呈現數字媒介時代人們的新意識、新體驗、新感覺與新想象,其曲折投射出來的是一種虛擬語言生存體驗,帶有極強的語言行事指向。

呂天逸的《寫實派瑪麗蘇》是一個極有趣的文本。該部小說融穿越文、系統文、瑪麗蘇文等于一體,設定頗具匠心,語言鋪張幽默。在小說中,主人公葉曦本來是男頻的一名編輯,但卻被上司調到了“純愛組”,因每天都要審核瑪麗蘇文而得罪了不少作者,最終被作者的怨念拉到了瑪麗蘇小說的世界中,從而形成了穿越,只有完成系統發布的任務才可以出來。而作為主角,葉曦每天早上都要從4萬平方米的大床中央醒來,以百米沖刺的速度在面積高達10萬平方米的巨大別墅中尋找廁所;只能吃花瓣喝露水,哭出來的眼淚都是鉆石,開心時頭頂飄落薔薇花,不開心時頭頂飄落櫻花,等等。可截取文中幾段表述略做呈現:

從臥室快步走到洗手間,竟活活用了二十分鐘。

洗手間的大門是兩扇對開,設計得金碧輝煌,見葉曦來了,門口的兩位侍者一人一扇推開大門,距廁所門幾十米開外有一個鉆石馬桶、一個鉆石浴缸和一個純金洗手臺,三者在壁燈的映照下非常璀璨奪目,從門口到馬桶的一路上仍然是左右兩列站滿了侍者,每個侍者的手上都托著一個銀制托盤,分別放置著毛巾、牙膏、牙刷、指甲刀、香皂、沐浴液、衛生紙、濕巾、浴衣等等等等各種可能會在洗手間里用得上的東西……

馬桶旁邊居然還有個侍者在拉小提琴!(第3章)

又如:

每隔十米一個的水晶吊燈可能是被管家關掉了,取而代之的是很多光芒細碎的小燈,有藍的、橙的、黃的、粉的、紫的、白的……散碎地安裝在天花板上,無邊無際,簡直仿佛星漢燦爛的夜空,借著成百上千小夜燈微弱而柔和的光芒,葉曦睡眼朦朧地朝左右兩邊看了看。

左邊,一望無際的雪白床單。

右邊,一望無際的雪白床單。

頭頂,一望無際的雪白床單。

腳下,一望無際的雪白床單。

眼前,一望無際的人造星空。(第4章)

作者將穿越、系統、瑪麗蘇等因素綜合起來,再運用夸飾的修辭手法,極盡語言鋪張之能事,放大了瑪麗蘇文的修辭,提供了虛擬式、超現實式的瑪麗蘇生存體驗,呈現了虛擬世界的無限可能性。這一可能性的意義在于,打破了現實的物理束縛,化不可能為可能,使得“虛假”演化為一種“生活”真實,從而給人帶來強烈的視聽閱讀體驗,在本質上與電影《頭號玩家》對游戲世界的想象并沒有區別,展示的是新媒介時代的網絡虛擬生活與新感覺,折射的是人以語言建構虛擬具身性的可能性。因此,從表面上看帶有一定的戲謔,是反瑪麗蘇的,但是回過頭來看卻也是甜萌的瑪麗蘇文,是披著反瑪麗蘇的瑪麗蘇文。

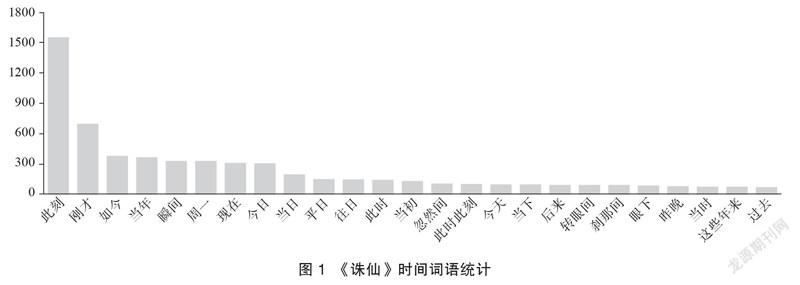

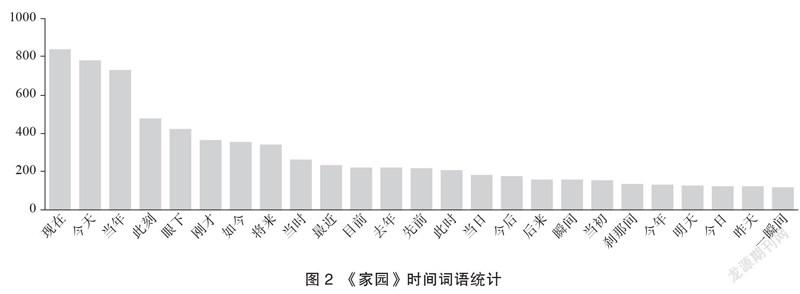

再如,運用數字人文分析工具“萬頁文本分析系統”,對中國作家協會網絡文學評選的20年20部網絡文學作品進行數據分析,統計其有關時間的詞語,可以看到,這些作品對“此時”“此刻”“瞬間”等詞語有明顯的偏愛,這在架空、玄幻文中尤其突出。其中《誅仙》和《家園》的統計如圖1、圖2所示。豎軸的刻度標明的是詞語在小說中出現的次數。

《第一次親密接觸》《悟空傳》《大江東去》《斗羅大陸》《斗破蒼穹》等中有關時間的詞語大抵相同。所謂的“此刻”“此時”“瞬間”“剎那”常常是不可再細分的計時單位,所代表的時間極為短暫,但就在這“瞬間”“剎那”之中,卻可以有一系列的細微故事、戰斗場面等,多者甚至可達數十章、幾萬字的描寫等,其豐富、精彩程度讓人嘆為觀止。而深究這些語詞出現的原因,它們體現的是這些網絡作品對“當下”“場景”等的觀照與書寫,隱含的是媒介時代人們對瞬間體驗性的觀照、把握,對當前刺激性信息的體驗與關注程度,體現的是面向虛擬世界的語言開拓。

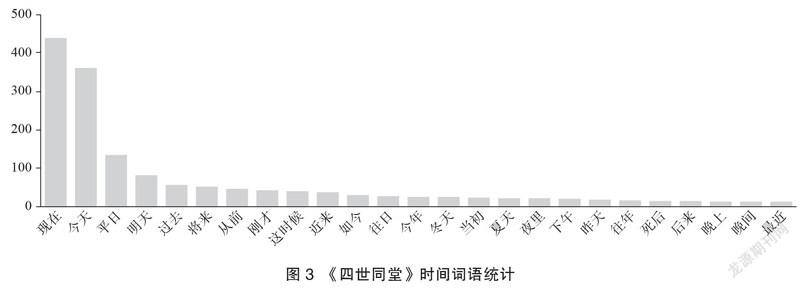

但是,當我們將分析視野轉向傳統小說時,這類時間詞語的出現頻率則低得多。例如《四世同堂》(圖3):

很顯然,傳統小說不太關注時間的“當下”性,而是更強調敘事的“時間”技法,依事來定“時”,在線性敘事中自然呈現時間,這與網絡文學作品形成了鮮明的反差。究其原因,這些作品大抵皆為印刷文明的產物,印刷文明之下的文學觀念與表達是靜態性、單向、被動的,它們往往以作者為中心,著力的是對現世與現實的描摹、開掘,強調理性、價值與深刻,追求語詞技巧與變化等,而網絡文學則是動態性、生成性、進行時的,它是去中心、互動的,強調的是當下性、體驗性,側重的是對虛擬人之體驗延伸,是一種活態性的文化范型,其語言背后的時空觀與傳統文學有著顯著區別。因此,媒介手段、目的之不同,最終形成它們世界面向、語詞選擇等上的差異,而這也證明了網絡文學的“以言行事”最終導向的是一個虛擬的世界。

而在另一個層面,這樣的語詞應用與世界開拓未嘗不是一種修辭性的結果,因為歸根結底,網絡文學是作家與讀者互動狀態下的一種言語現象,是言語表達者適應媒介情境而進行的言語組織和加工活動,而這正是語言修辭的本意。也因此,穿越固然是一種寫作類型,但誰又能否認它是一種修辭方法,是寫作者與讀者用穿越的方式來彌補缺憾,修飾現實的一種手段?打怪、升級固然是一種寫作套路,但誰又能否認它是對殘酷現實世界個人艱難成長與奮斗的鏡像式呈現?而所謂的“此刻”“瞬間”等,不也正是媒介場景時代的修辭性選擇結果?在這種情況下,網絡文學滑向了一種“語言中心”,修辭的作用被凸現出來,語言所建構的幻象成了文藝的常態性的“文藝真實”。比如,部分國內讀者的感受:“小說的世界里,有我在現實世界得不到的東西,我想象我是小說中的人物,可以無所不能。總是幻想灰姑娘的事情發生在我身上”(趙玉婷2011)。海外讀者有過之而無不及:“我真是要爽到月球上了,感覺就像是一段驚險刺激旅程的開始”(范雯玲,孫凱亮2017);“你可以感受到鮮活的審美世界,一旦你開始閱讀,你就會情不自禁”(艾瑞咨詢2017);“徹底陷進去了”“現在我回家后滿腦子想的都是中國小說,它們像毒品一樣讓人上癮”(劉悠翔2017)。海外翻譯網站WuXiaWorld上的網友甚至互稱“道友”,論壇時興的問候語是“愿‘道與你同在”(May the Dao be with you),更有讀者因網絡小說戒掉毒癮,“美國小伙凱文·卡扎德讀了半年中國網絡小說后,成功地戒掉了毒癮”(劉悠翔2017)。而當這樣的作品被大規模地創制、傳播,這種由修辭而來的幻象就被重復上演,單個文本的幻象逐漸成為多個文本的幻象組合,互相生發、激蕩,幻象得以鏈接、傳播,演變成一種修辭運動,在接受者心理上建構起一種象征性的現實,將之導入進一種象征性的“綜合劇”,這正如邵燕君(2012)對網絡文學意識形態的考察,“網絡文學不是通過粉飾現實,而是通過生產幻象來建構現實,通過鎖定欲望并引導人們如何去欲望,來替代已經失效的精英文學實現其意識形態功能”。

美國學者拜爾斯在對小組交往過程的研究中發現,小組中的成員可以“通過想象鏈形成一個共有文化”,而“個人可以通過幻想(fantasizing)發出共同的身份認同”(轉引自許靜2004:158)。而鮑曼(1998:81~82)進一步提出了“修辭幻象”的概念,在他看來,“能夠將一大群人帶入一個象征性現實的綜合戲劇,我稱之為‘修辭幻象,正如幻象主題在小組鏈聯創造了一種獨特的小組文化那樣,一個成功的競選演說的想象戲劇也能在廣大的聽眾中產生鏈聯,從而形成一個修辭幻象”。“修辭幻象產生于想象主題,而想象主題可以在各種場合中鏈聯而成:面對面的小組交流,演說者與聽眾的交流,觀看電視節目,收聽電臺廣播以及某一社會中的所有的公開的或私下的各種交流場合。這樣的修辭幻象一旦出現,就有了劇中人物和典型情節中的臺詞。”修辭幻象的主要功用在于,通過語言修辭在個體或群體心理上建構起一種想象性的現實,將它們“黏合”到一起,使之獲得“想象性”的滿足。以此觀照網絡文學,可以看到它正是以語言修辭重構世界的產物,這一修辭幻象的核心在于:它并不指向真實的世界,而是指向語言重構的世界,其被人詬病之缺點也正是其優點,它更容易以語言“異托邦”、形象化等色彩吸引人,從而有助于為接受群體提供共享的邏輯、共同的認知與信念。一旦受眾將這種幻象當成自己本體性的需求,他們就會在認知和情緒上產生雙重反應。他們會沿著幻象提供的方向繼續前進,并補充新的“例子”將之擴充,將修辭引向修辭運動。

于是,我們可以發現,在網絡文學的海洋中,越來越多的人加入到這一文藝幻象中來,不少讀者挑燈夜讀,廢寢忘食,出現書荒,閱讀成癮,更有不少讀者打榜應援,一擲萬金,為愛買單,等等。因此,對網絡文學而言,重要的不是文藝的藝術特性,而是其如何能夠以一定的“方言”、社區向受眾傳達并固化這種內隱性的欲望與需求。網絡文學提供了理解新媒介現實的一種框架,在幻想與幻象中,虛擬、超現實、YY(意淫)是有意義的,正所謂以語言開啟虛擬現實,以語言建構虛擬存在之家,走向語言的“元宇宙”。“虛擬現實不再是對現實的虛擬,而可以直接創造出相對于身體經驗而言的‘新現實;它穿越實在現實的邏輯和序列,痛快淋漓地把欲望實現的快感變成一個按鈕就能完成的事情。這個新的現實世界與體感技術、物聯網、社會規則相互交織,一種叫作‘元宇宙的東西應運而生。”(周志強2021)

四、結 語

巴赫金(2009:269)在談到文學語言時指出:“文學不簡單是對語言的運用,而是對語言的一種藝術認識(如同語言學對它的科學認識一樣),是語言形象,是語言在藝術中的自我意識。”福克納(1989:87)在談到小說特性時指出:“小說表明自己從根本上和表面上都是一個語言問題,涉及的是詞語、詞語、詞語。”或許目前,網絡文學還很難產生讓人們共同認可的經典,它的語言還無法達到“藝術”的程度,它對“詞語”的運用還不能盡如人意,但不可否認的是,網絡文學由于對接互聯網媒介,它以其有別于傳統文學的類型、方言、社區、修辭等,造就了眾多的寫手、作品,不僅在“文學終結”的時代拓展了文學的生存空間,而且也以其特有的語言建構特性,開啟了文學的虛擬生存時代,為人們提供了一種語言性的虛擬生存與交往可能性,使得虛擬本身成為了一種生存。

如果我們承認海德格爾所言之的語言是人的生存家園,那么網絡文學則以其方言性書寫進一步延伸與拓展了這一家園的邊界,在網絡文學各類型眼花繚亂的寫作背后,呈現的是新媒介時代的世界想象,“即在一個‘世界本身已然發生變化的時代,文學的必然反應”(黎楊全2021b)。因此,面對網絡文學的“異類”書寫,不能輕易地就對之存在進行肯定或否定,而是從上網開始,從閱讀出發,從語言戰略高度看待其所呈現出來的“媒介新生活”,看起在“虛擬生存”中所承擔的語言意義,并以此研判和把握新媒介時代社會的“感覺結構”和“情感結構”,這才能真正揭示這個媒介社會的文藝情狀與癥候,在真正意義上對網絡文學進行“解碼”。

參考文獻

A. P. 馬蒂尼奇 2004 《語言哲學》,牟博,楊音萊,韓林譯,北京:商務印書館。

艾瑞咨詢 2017 《2017年中國網絡文學出海白皮書》,http://report.iresearch.cn/report/201709/3057.shtml。

奧斯汀 2002 《如何以言行事》,北京:外語教學與研究出版社。

巴赫金 2009 《文學作品中的語言》,載《巴赫金全集》第4卷,錢中文譯,石家莊:河北教育出版社。

彼得·福克納 1989 《現代主義》,付李軍譯,北京:昆侖出版社。

布龍菲爾德 1980 《語言論》,袁家驊,趙世開,甘世福譯,北京:商務印書館。

陳平原 1993 《小說史:理論與實踐》,北京:北京大學出版社。

范雯玲,孫凱亮 2017 《中國網絡小說海外粉絲評論“小盤點”之〈盤龍〉》,微信公眾號“媒后臺”,4月27日。

甘柏茲 1985 《言語共同體》,載祝畹瑾《社會語言學譯文集》,北京:北京大學出版社。

高 群 2002 《眾語喧嘩與語體親合——網絡小說語言初探》,《修辭學習》第4期。

葛紅兵,肖青峰 2008 《小說類型理論與批評實踐——小說類型學研究論綱》,《上海大學學報》第5期。

郝 然 2021 《論網絡文學語言的審美維度》,《當代文壇》第4期。

胡 勇 2014 《網絡小說語言的反語言:身份與言語社區的構建》,《江西社會科學》第7期。

黃發有 2018 《論文學語言在電子文化語境中的變異》,《文藝研究》12期。

黎楊全 2021a 《走向活文學觀:中國網絡文學與次生口語文化》,《探索與爭鳴》第10期。

黎楊全 2021b 《中國網絡文學與虛擬生存體驗》,北京:中國社會科學出版社。

黎楊全,何 榴 2018 《中國網絡玄幻小說的敘事語法》,《中國文學批評》第3期。

李現樂 2010 《試論言語社區的層次性》,《東北大學學報(社會科學版)》第5期。

李星輝 2008 《網絡文學語言論》,北京:中國文史出版社。

劉悠翔 2017 《“愿‘道與你同在” 中國網絡文學闖入英文世界》,《南方周末》3月16日C21版。

劉正埮,等 1984 《漢語外來詞詞典》,上海:上海辭書出版社。

馬歇爾·麥克盧漢 2000 《理解媒介:論人的延伸》,何道寬譯,北京:商務印書館。

歐內斯特·鮑曼 1998 《想象與修辭幻象:社會現實的修辭批評》,王順珠譯,載大衛·寧等《當代西方修辭學:批評模式與方法》,北京:中國社會科學出版社。

曲彥斌 2009 《現實社會生活視野下的隱語行話》,《江西社會科學》第11期。

邵燕君 2012 《在“異托邦”里建構“個人另類選擇”幻象空間——網絡文學的意識形態功能之一種》,《文藝研究》第4期。

邵燕君 2017 《“破壁者”書“次元國語”——關于〈破壁書——網絡文化關鍵詞〉》,《南方文壇》第4期。

魏天真 2003 《網絡小說的語言特征》,《湖北大學學報(哲學科學社會版)》第5期。

徐大明 2004 《言語社區理論》,《中國社會語言學》第1期。

許 靜 2004 《大躍進運動中的政治傳播》,香港:香港社會科學出版社有限公司。

許苗苗 2021 《“網文”誕生:數據的權力與突圍》,《探索與爭鳴》第10期。

楊 玲 2018 《〈臨高啟明〉與當代幻想文學中的世界建構》,《濟寧學院學報》第2期。

姚 敏 2021 《馬來西亞華人社會、華語社區與華語傳承》,《語言戰略研究》第4期。

張 露 2012 《網絡文學類型化寫作之殤》,《創作與評論》第6期。

趙立兵 2017 《社交閱讀:信息時代的知識生產》,《中國社會科學報》8月24日03版。

趙玉婷 2011 《一例小說成癮咨詢案例報告》,《社會心理科學》第9期。

周 冰 2021 《網絡小說敘事的圖像化傾向》,《中國文學批評》第2期。

周志強 2021 《元宇宙、敘事革命與“某物”的創生》,《探索與爭鳴》第12期。

責任編輯:王 飆