基礎教育如何培養學生的創新思維?

劉潔

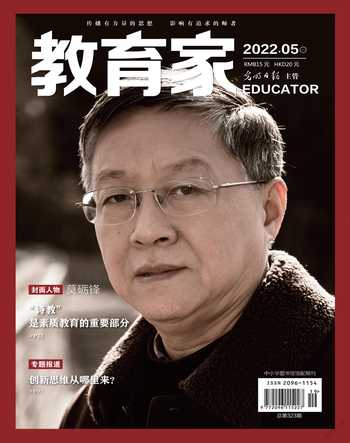

龔春燕

重慶市城鄉統籌教師教育發展研究中心研究員、特級教師

中國智慧工程研究會創新教育專委會理事長

李亦菲

北京師范大學科學傳播與教育研究中心副主任

葉文梓

深圳大學教育學部二級教授

教師發展學院院長

任永生

遼寧省葫蘆島市第二高級中學校長

創新是民族進步的靈魂,是推動人類社會向前發展的重要力量。在建設科技強國的背景下,培養青少年的創新思維,為造就大批創新型人才打下扎實的基礎,成為教育的大勢所趨。

近年來,我國非常注重培養青少年的創新意識、創新思維和創新能力,并將實踐創新列為中國學生發展六項核心素養之一。《國家教育事業發展“十三五”規劃》明確指出,培養學生創新創業精神與能力,要從中小學做起,注重激發學生學習興趣、科學興趣和創新意識,加強科學方法的訓練,逐步培養學生邏輯思維與辯證思維的能力。

落實到具體的實踐中,基礎教育該如何培養學生的創新思維?針對這一問題,《教育家》雜志邀請相關專家進行了討論。

就當下而言,基礎教育在培養學生創新思維方面存在哪些“誤讀”?面臨哪些挑戰?

龔春燕:基礎教育在培養學生創新思維方面主要存在以下問題——

一是對學生個性尊重不夠。與學生生活結合緊密的實踐性課程較少;實行班級授課制且學生人數較多,尊重學生個體成長需要相對比較困難;課堂教學以教師講授為主,學生思維不夠活躍。

二是對學生好奇心呵護不夠。學校教育面向群體傳授知識,體現統一,對學生而言,很難做到發現、呵護好奇心。

三是統一機械的標準答案扼殺了不少鮮活的創意。在中考、高考等統考制度下,統一機械的標準答案,逼著學生走向僵化。一個圓圈,幼兒園的孩子可以想象成很多種美好的事物,但到了高年級的孩子那里,出現的往往是壓抑的沉默。

四是家長對孩子的評價呈現功利化趨向。好孩子的標準是什么?在這一點上,家長和教師評價的標準可能是一致的。答案雖然并不唯一,但更多的是看分數,考高分,升入“好”學校,找到體面的工作,這就是絕大部分家長對孩子的“培養目標”。

葉文梓:當下,人類正處在智能社會。智能社會在某種意義上是一個創新社會,各行各業都需要創新人才。這就要求智能時代的教育應該是創新教育。這種創新教育,不是面向少數學生的,而是面向每個學生的。也就是說,智能時代的教育要根據學生自身的特點,將每個學生培養成為各不相同的創新人才。

創新思維是創新人才至關重要的素養——思維的抽象性為創新帶來了無限可能,思維的超前性形成了創新的可能路徑,思維的反思性保證了創新過程的整體性與連續性。因此,培養創新思維,是培養創新人才的重要任務和關鍵環節。

培養學生的創新思維,就基礎教育現有育人方式而言,需要的不只是點滴改良,而是根本改造。概括而言,當前阻礙中小學生創新思維發展的因素主要有以下幾點:一是學生理想的天花板太低,缺乏生命的內在活力與理想追求。沒有生命的活力,哪有思維的創新?二是學校課程過于單一,缺乏選擇性。三是學生動手機會太少,嚴重依賴記憶和訓練,很多感覺器官沒有打開。四是學生成長環境太封閉,與生活嚴重脫節。相當一部分學生從進入幼兒園開始,整天想的就是中考和高考。不改變當前中小學的育人方式,培養學生的創新思維基本上就是“沙灘上蓋樓房——長不了”。

李亦菲:在日常生活中,創新思維是特殊的、少見的,運用創新思維尋求獨特、新穎的方法,很可能是一件費力不討好而且不能確保獲得理想結果的事。然而,無論對于我們的國家適應競爭日益劇烈的國際環境,還是對于個體自身適應不斷變化的社會而言,培養創新思維都是非常重要,并且勢在必行的。

在我國,一提到創新思維,人們就會想到創造力或創新人才,并且認為創新思維是創造力的重要組成部分,是少數創新人才具有的先天能力。基于這一認識,在基礎教育中,通常將創新思維培養局限于少數具有科技特長的學生,并與科技創新比賽緊密關聯在一起,基本上是通過開設批判性思維、想象力、發明技法等創新思維課程的方式進行培養。

這種對創新思維的誤讀,非常不利于我國創新人才培養戰略的有效落實。實際上,2019年6月,國務院辦公廳就在《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》中明確提出要“培養學生創新思維和實踐能力,提升人文素養和科學素養”。為落實這一要求,教育部明確提出要立足全面發展育人目標,構建包括“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”在內的高考考查內容體系。在這一體系中,學科素養將“創新思維”列入考查內容。也就是說,基礎教育應該跳出針對少數科技特長學生、圍繞科技競賽培養創新思維的局限,轉變為面向全體中小學生、圍繞當前和未來的真實生活培養學生的創新思維。

任永生:培養學生的創新思維,是全面貫徹黨的教育方針的內在要求。多年來,基礎教育在培養學生創新思維方面存在的一些“誤讀”導致創新素養實踐陷入泥潭:一是認為創新思維是學生在學習實踐過程中逐漸自動形成的,而不是培養出來的,因此,培養學生創新思維僅停留于空洞的口號,并沒有落實到教育教學實踐中;二是認為培養學生創新思維不是所有教育工作者應盡的職責,而只是部分教師的責任,因此,往往只是通過興趣小組、學生社團等創新性較強的活動,去培養學生的創新思維;三是認為并非所有學科都具備培養學生創新思維的功能,因此,一些教師很少研究在自己的學科教學中培養學生的創新思維;四是認為現在的考試仍偏重于知識和技能的考查,而非核心素養,因此,在教學中還是以傳授知識為主,忽略了創新素養的培養。

如果基礎教育不能很好地培養學生的創新思維,那么,學生走向社會后就難以在思想觀念創新、體制機制創新、工作實踐創新等方面有所作為。因此,我們必須把培養學生的創新思維作為學校教育的核心工作,走出傳統認識誤區,認真研究培養創新思維的載體和路徑,真正把培養學生的創新思維貫徹到教育教學的全過程,促進學生創新素養的提升。

培養學生的創新思維,中小學校該從哪些方面入手?

龔春燕:創新思維培養關注三個重點:思,學習動機;問,提出問題;動,勞動實踐。旨在實現一個目標:創,促進創新。培養學生的創新思維,中小學校可以從以下三方面入手——

一是秉承“四重”理念。其一,重學生發展。以學生發展為本,重視學生個體差異,注重學生潛能發揮。其二,重情感體驗。強調學生在探究過程中的情感體驗,包括使命感、責任感、自信心、進取心等,關注精神層面自我認識和自我教育的發展。其三,重課堂改革。建構開放的課堂教學模式,將師生互動、生生合作等作為評價內容,發揮評價對課堂的激勵和改進作用。其四,重問題探究。重視“疑”作為創新學習課堂教學主軸作用的發揮,評價學校工作、教師教學、學生學習過程中的“問題”意識。

二是保護學生的好奇心。首先,要有發現學生創新潛能的眼光。人人皆是創新之人,人人可成創新人才。教師應以多元智能理論為基礎,發現學生長處,因材施教,成就其本來之所長,而不是成就自己心中為其設定的目標。其次,要有精心呵護學生創新精神萌芽的愛心和耐心。創新精神的萌芽,往往是幼稚的、不完美的,如果橫加指責、嘲笑諷刺、粗暴踐踏,也許會導致一個人才夭折。教師要有寬廣的胸襟、無私的愛心,給予學生溫暖的呵護。最后,要有培育學生成長成才的科學方法。不拘泥書本,不迷信權威,不依循常規,同時注重吸納、借鑒,從中產生新的思考和方法。教師要教會學生勇于批判、善于繼承、精于發展。

三是以勞動實踐促進學生創新思維發展。勞動教育是培養創新精神的重要途徑。我研究中小學創新學習25年,一直強調主體在實踐中創新。一方面,問題是創新的核心,勞動可以拓展問題產生的情境,從而有利于啟迪學生思維、培養學生創新精神。另一方面,勞動過程中,學生敢冒敢闖的探究精神得以弘揚,創新品格得到培養。勞動教育的創造性是由勞動的多樣性、開放性和實踐性所決定的。勞動不是簡單的動手“做”,而是攻堅克難、一起來做,這是勞動的精神,也是創新的品格。

李亦菲:從根源上看,創新思維是一種敢于否定權威、不盲目從眾的勇氣,以及勇于否定自己、不故步自封的心態。因此,創新思維并不是一種或多種思維方式,而是一種以“變革的勇氣”為核心的思維品質或人格特質,主要表現為靈活、開放、自信、堅持等特征。基于這一認識,中小學校開展面向全體學生的創新思維培養可以從以下兩個方面入手:一方面,學校要尊重學生的個性和差異性,引導和鼓勵他們在面對學習和生活中的問題時,主動探索獨特、新穎的方法,而不要用單一的標準答案和嚴苛的規章制度來束縛學生;另一方面,學校要引導家長破除對教育的功利性追求,能夠接納和支持孩子不成熟的探索和嘗試,允許他們犯錯。

任永生:創新是通過改革實現的,而改革創新的起點是“問題”。因此,發展和提升學生的創新思維,首先必須培養學生的問題意識,鼓勵學生敢于提出問題。在此基礎上,培養學生三種思維能力:一是辯證思維能力,能夠找到主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面、內部矛盾和外部矛盾,從而確定行動策略;二是系統思維能力,摒棄孤立、片面、靜止看問題的思維方式,培養聯系、全面、發展看問題的思維方式;三是發散思維能力,摒棄僵化的思維模式,培養學生從更大的范圍、更寬廣的視角發現和解決問題。

創新思維培養需要構建什么樣的支持系統?在這方面,基礎教育該如何變革?

龔春燕:創新思維培養需要構建以下支持系統——

一是建立“家—校—社”協同創新系統。每個人都具有創新的潛能,但要把潛在的創新力轉化為現實的創新力,必須有一個良好的創新環境和氛圍。首先,改善社會環境,在全社會營造有利創新、鼓勵創新的社會風氣和支持系統,開放高校、科研機構創新資源,更新科研創新的激勵機制,建立有利于創新人才成長的國家創新體系。其次,改善學校環境,構建有利于創新的學校文化系統,提升校長和教師的創新教育素養,建立開放靈活的課程體系和課堂教學機制,注重引導學生自主學習、問題學習、開放學習、案例學習。最后,改善家庭環境,創建有利創新的家庭氛圍,家長要在人格上尊重孩子,實事求是、把握分寸地經常鼓勵和表揚孩子,做孩子的學伴和玩伴,同時能讓孩子自己做主,盡可能支持孩子的奇思妙想。

二是建立“身—心—數”創新動力系統。首先,認識創新思維的生理基礎。大腦是人心理活動和學習活動的物質基礎,是創新和創造的源泉,是創新思維的生理基礎。研究創新思維,必須了解和掌握腦科學研究的新成果及腦科學對學習提出的新的啟示和要求。其次,把握創新思維的心理動因。好奇心是創新思維的心理動因,自我欣賞性是創新學習的心理起點。教師應努力發展學生的個性,激發、發現、保護學生的創新思維,培養學生的創新人格,讓學生能自信、自主地學習。最后,挖掘創新思維的數據模型。伴隨人工智能、大數據等新技術的發展,我們可以對創新人才的成長數據進行挖掘,找到更有利創新人才成長的思維與環境機制。

葉文梓:創新是人與世界的超越性、突破性聯系,體現了人類社會生生不息的本源活力。創新人才有其共同素養:一是堅定的理想信念;二是深刻的問題意識與思維能力;三是強大的想象力和探險精神;四是獨特的個性和自我。那么,我們如何推動基礎教育育人方式變革從而培養學生的創新思維呢?

一是堅定中小學生的理想信念。創新需要創新者把自己的全部心智乃至生命投入其中,需要的不只是心智的力量,更是信念的力量。理想與信念可以為創新賦予意義、指引方向、注入動力。

二是培養學生寬廣深厚的綜合素養。創新思維需要在事物廣泛而多樣的聯系中構建起突破性聯系。不對事物的廣泛聯系有所理解,就不可能有突破性聯系。因此,學校要拓寬學生的知識面,引導學生讀書、讀書、再讀書;要密切學生與生活的聯系,突出生活、生活、再生活。

三是解放學生的思想和個性。創新是在自我優勢領域做到極致,往往是在“人煙稀少”的地方甚至“無人區”進行的。在這里,創新者能不能開拓出一片屬于“人”的土地,很多時候取決于其個性和自我。沒有強大的個性和自我,創新思維將成為無源之水、無本之木。因此,要尊重學生的差異性,從學生的興趣出發,不斷解放學生的個性和思想,引導學生在自我的優勢領域做到極致,進而讓獨立自主的“我”自由飛翔。

四是積極倡導探究式、項目式、情境式等新型學習方式。創新,是在沒有人走過的地方走出一條路來。不同的學習方式引導學生走上不同的成長道路。探究式、項目式、情境式等新型學習方式,可以激發學生問題意識、引導學生深度思考、強化學生情感體驗,因而,更有利于培養學生的創新思維。

五是優化評價,靜待花開。創新思維,是在安靜的心智中成長起來的,而不是在無休止的歡呼聲中閃亮登場的。每一個孩子都有自己的花季,我們不要每天去評價花兒什么時候開、開得怎么樣,而要減少評價,為學生安靜成長創造一個良好的教育生態環境,靜待花開。

李亦菲:將創新思維培養普及到全體中小學生,需要正確認識創新思維的本質,充分調動學校、家庭和社會的力量,建立一個尊重學生的個性和多樣性、弱化標準和制度、淡化功利性的支持系統。建立這樣的支持系統,既需要理念的更新,也需要制度的創新。

在理念更新方面,要轉變創新思維培養的對象、方式和目標。在培養對象上,要從“面向少數人”轉向“面向全體學生”;在培養方式上,要從“利用課程訓練技能”轉向“改變規則營造氛圍”;在培養目標上,要從“以競賽為目標”轉向“以適應真實生活為目標”。

在制度創新方面,要在新理念的指導下,建立全新的學生管理制度、教學評價制度、資源保障制度,以及家校社協同工作制度。

無論理念的更新,還是制度的創新,從根本上看,都需要學校、家庭和社會具備變革的勇氣。因為,“變革的勇氣”既是創新思維的本質,也是推進理念更新和制度調整的核心。

任永生:在培養學生創新思維的問題上,針對不同學段的學生應該采取不同方法和手段,但實現的載體和撬動的杠桿是一致的。當前,基礎教育應該實現三方面的變革——

一是變革教學模式。在“滿堂灌”的教學方式下,學生的學習是被動的、碎片化的,只見樹木不見森林,很難生成有價值的問題。這種學習,不利于培養學生的問題意識和系統思維能力。因此,必須構建有利于學生自主合作探究的課堂模式,通過整體化教學、問題式教學、主題式教學、實驗實踐式教學,培養學生的問題意識和創新素養。

二是變革管理模式。“一言堂”的管理方式,很難調動學生的主動性、積極性和創造性。要培養學生的創新思維,管理模式就要由“要我做”轉向“我要做”,實現民主管理、科學管理,讓學生在自主管理中發現問題、反思問題,再通過內省自覺解決問題。

三是變革評價模式。在目前的評價體系下,教育教學主要以知識為中心,很容易忽略創新思維的培養。為此,必須加大教育評價改革力度,突出考查核心素養,以此撬動教學模式和管理模式改革,為培養學生創新思維提供良好的制度支撐。