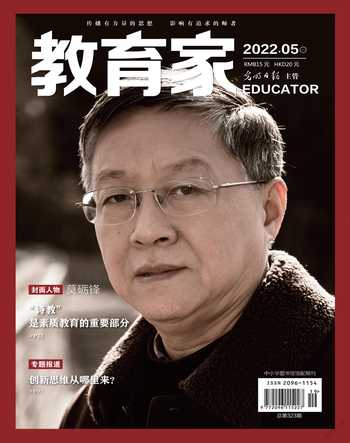

莫礪鋒:“詩教”,是素質教育的重要部分

周麗

莫礪鋒:

南京大學人文社會科學資深教授、南京大學中國詩學研究中心主任,兼任全國古籍整理與出版規劃領導小組成員、教育部社會科學委員會委員、中國宋代文學學會會長、中國杜甫研究會副會長等,著有《江西詩派研究》《杜甫評傳》《朱熹文學研究》《莫礪鋒詩話》《漫話東坡》《莫礪鋒說唐詩》《莫礪鋒評說白居易》《莫礪鋒講唐詩課》《莫礪鋒講宋詩課》等。

近年來,“古詩詞”成為電視節目的熱門主題和網絡平臺的一大流量密碼。在這些公共平臺上普及唐詩宋詞的學者們也因其學識氣度和對傳統文化的創新解讀,成為大眾追捧的“學術偶像”。相比這些學者,南京大學人文社會科學資深教授莫礪鋒算得上是“先行者”——早在十余年前,莫礪鋒就三次登上中央電視臺《百家講壇》欄目,分別主講了“詩歌唐朝”“白居易”“杜甫草堂”系列,并憑著對唐詩的精彩講解而享譽全國,“圈粉”無數。

“唐詩宋詞中的經典作品流傳至今的意義,并不是專供學者研究,而更應該供大眾閱讀欣賞,使之獲得精神滋養。”作為國內首屈一指的詩學專家,多年來,在學術研究工作之余,莫礪鋒為古詩詞普及工作投入了大量時間和精力。他將唐詩宋詞喻為“一座氣象萬千的名山”,而他甘當“站在山口的導游,為游客們指點進山路徑與景點分布”。

“今年已古稀,夫復何求?每日詩書相伴,甘心老是鄉矣!”如自述中所寫,年逾七十、以“詩詞導游”自居的莫礪鋒,仍佇立在“山口”,期望帶領更多人領略唐詩宋詞這座名山的瑰麗勝境。

圍繞唐詩宋詞的現代意義、當前的“古詩詞熱”,以及中小學的“詩教”、經典閱讀等問題,本刊記者對莫礪鋒進行了專訪。

古典詩詞如日月光華,千古常新

《教育家》:有一種說法:“李杜詩篇萬口傳,至今已覺不新鮮。”您深研古詩詞數十年并且始終樂在其中。在您看來,古詩詞傳遞了哪些延綿千年而不朽的價值?品讀唐詩宋詞的現代意義是什么?

莫礪鋒:這兩句見于清人趙翼的一首詩,后面還有兩句是“江山代有才人出,各領風騷數百年”,那是就詩歌創作而言的,意思是詩壇上會不斷涌現新的詩人,也會不斷出現新鮮的詩歌風貌,永無止境。趙翼并不是否定那些偉大詩人的永恒價值,像唐詩中的李杜、宋詞中的蘇辛,他們的作品傳至千秋萬代也不會過時,就像日月光華,千古常新。也許韓愈的詩說得更好:“李杜文章在,光焰萬丈長!”古典詩詞是中華傳統文化的皇冠上最為耀眼的一顆明珠,要想說清它的價值,必須從文化說起。

中華傳統文化是中華民族的文化血脈與基因,是列祖列宗留給我們的寶貴精神遺產,我們有必要好好地繼承發揚。傳統文化源遠流長、博大精深,其中最重要的是包括思維方式、生活態度和價值判斷在內的意識形態,那是傳統文化的核心精神,是五千年文明史中蘊含的精神力量。得益于漢字超強的表達功能和穩固性質,中華先民的事跡及心跡相當完好地保存在古代典籍中。浩如煙海的經、史、子、集各類書籍,便是傳統文化精神的載體。然而古籍汗牛充棟,我們應該從何入手呢?我首先推薦從《詩經》《楚辭》開始的中國古典詩歌。

古詩是古人心聲的真實記錄,是展現先民人生態度的可靠文本,正如清初文藝理論家葉燮所說:“詩是心聲,不可違心而出,亦不能違心而出。功名之士,決不為泉石淡泊之音。輕浮之子,必不為敦龐大雅之響。故陶潛多素心之語,李白有遺世之句,杜甫興廣廈萬間之愿,蘇軾師四海弟昆之言。凡如此類,皆應聲而出,其心如日月,其詩如日月之光,隨其光之所至,即日月見焉。故每詩以人見,人又以詩見。”讀詩就是讀人,閱讀那些長短經典詩詞,古人的音容笑貌如在目前,這是我們了解先民心態的最佳途徑。

讀者或許會有懷疑:難道古詩中沒有虛情假意或浮夸偽飾嗎?當然有,但是那不會影響我們閱讀。因為此類詩人盡管頗有才華,作品的藝術水準也不弱,但畢竟流品太低。除非用作學術研究的史料,他們不會進入現代人的閱讀視野。至于那些一流的詩人,則絕對不會出現這種情況。古人著述,本以“修辭立其誠”為原則, 并明確反對“巧言亂德”,更不要說是以言志為首要目標的詩歌寫作了。清人沈德潛說:“有第一等襟抱,第一等學識,斯有第一等真詩。”中華民族在評價文學家時,有一個優良的傳統,就是人品與文品并重。經過歷代讀者的集體選擇,凡是公認的大詩人,都是具備“第一等襟抱”的人物,他們的作品必然是第一等真詩。他們敞開心扉與后代讀者赤誠相對,我們完全可以從其作品中感受詩人們真實的心跳和脈搏,從而淪肌浹髓地體會傳統文化的精神。從《詩經》《楚辭》到明清詩詞,中國古典詩歌都具有很高的閱讀價值,如果兼顧作品的經典意義、閱讀難度等因素,則唐詩宋詞應是我們的首選閱讀對象。

真正的“古詩詞熱”源于大眾持久的閱讀

《教育家》:與“詩詞過時”論調相對的是,近年來,《中國詩詞大會》《經典詠流傳》等電視節目備受關注,一些解讀古典詩詞的專家、學者也頗受追捧。您怎樣看待這類“古詩詞熱”?

莫礪鋒:古典詩詞永遠不會過時,不要說唐詩宋詞自身的魅力了,連詩詞的形式也不會過時,當代社會上創作古典詩詞的人數遠遠超過寫白話詩的人,就是最有力的證明。近年來在電視屏幕上廣受歡迎的詩詞類節目也是一個有力的旁證。這些節目有力地激發了大眾對詩詞的興趣,當然是一件好事。但是我對“古詩詞熱”的說法不很認同,就像前些年流行一時的“國學熱”一樣。因為有熱必有冷,凡是沾上“熱”這個字的現象,往往是一陣風而已。我認為最理想的狀態應該是:廣大讀者對古典詩詞保持長久的閱讀興趣,認真閱讀經典名篇,深入理解,涵泳浸潤,接受熏陶。專家學者則應認真嚴肅地從事普及工作,幫助廣大讀者準確、深入地閱讀作品。收看《中國詩詞大會》之類的節目當然會增進對古典詩詞的閱讀興趣,但要想真正從古典詩詞中獲得精神的滋養,還是要靠自己仔細閱讀。“雖有嘉肴,弗食,不知其旨也。”對唐詩宋詞的宏觀介紹,或抽象的意義闡釋及美學鑒賞,好像是菜譜或美食評論,雖對讀者不無裨益,但不可能讓他們真正“知味”。只有直接閱讀作品原文,才能嘗鼎一臠,知其滋味。

幾年前,針對社會上比較空泛的“國學熱”,我與南京大學兩位古代文學學科的同人合作編寫了一本《國學文選》,讓中學生直接閱讀有關國學的經典原文。我認為對于古典詩詞,也應采取這種方式,讓大家直面作品的原文,直接與古代的詩人、詞人進行心靈交流。從根本意義上說,讀詩是相當個人化的行為。你在燈光下翻開一本詩詞選本,安安靜靜地閱讀作品,爭取與作者達到相視而笑的精神默契,要比觀看電視節目更加有效。

《教育家》:近十余年,您在詩詞普及工作上投入較多的時間和精力。您常比喻,唐詩宋詞是一座氣象萬千的名山,而您愿意當一位站在山口的導游,來為游客們指點進山路徑與景點分布。在古典詩詞的傳播與弘揚中,存在哪些“迷途”?作為學者又應怎樣當好這個“導游”?

莫礪鋒:古典詩詞往往較為高雅、深奧,它的普及和傳播都比較困難。從事專業研究的學者的活動局限于大學或研究機構里,其研究成果僅見于學術刊物或學術著作,與一般的民眾基本絕緣。其實從根本的意義上說,古典詩詞流傳至今的意義并不是專供學者研究,而更應該是供大眾閱讀欣賞,使之獲得精神滋養。嚴肅深奧的學術論著只會在學術圈內產生影響,生動靈活的講解或注釋解說卻能將古典名篇引進千家萬戶。從事古典詩詞研究的學者都有這個責任,因為既然唐詩宋詞這么美、這么好,為什么不把她介紹給廣大讀者呢?只有讓廣大讀者接受她,才證明你這個結論是對的。如果大家都對她敬而遠之,都不來閱讀,你說她怎么美、怎么好,有什么意義?可惜許多學者一心專注學術研究,比較輕視普及工作。另一些人對古典詩詞一知半解,倒很熱衷于普及,結果往往不很理想。作為一個從事詩詞研究幾十年的學者,我覺得自己有責任在普及方面多做一點工作。

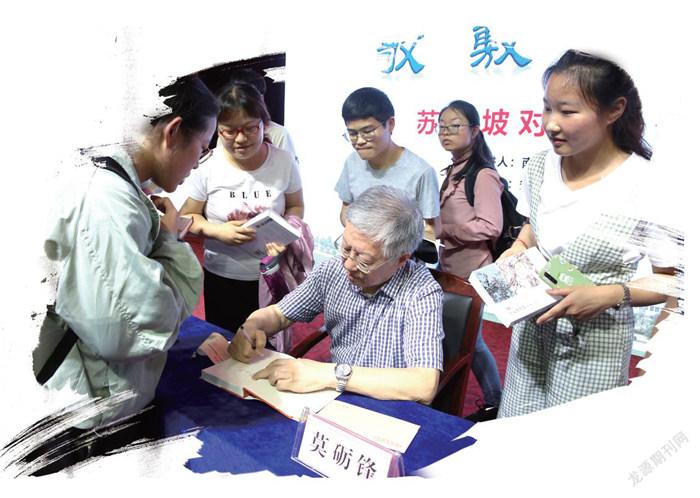

我近年來出版的成果有《漫話東坡》《詩意人生》《唐詩與宋詞》《莫礪鋒講唐詩課》《莫礪鋒講宋詩課》等。這些書雖然是普及性讀物,但我投入的時間與精力并不亞于撰寫學術著作。近年來我還常到各地圖書館去做有關唐詩宋詞的公益講座,也受到聽眾朋友的熱烈歡迎。我一向贊成《神滅論》作者范縝的話:一個人的命運,就像花瓣從樹上隨風飄落,落到何處純屬偶然。歲月如流,人生苦短。七十之年,忽焉已至。王維說得好:“七十老翁何所求?”回首平生,雖有許多身不由己的無奈,但偶然之中仍有其必然。我當知青時在江南農村的茅檐下結識了李、杜、蘇、辛,他們在我最困難的時候與我朝夕相伴,在冥冥之中引導我成為專攻古典文學的學者。我決心把余生精力貢獻給古典文學的研究與普及,來報答那些“異代知己”對我的恩情。

近年來我在普及工作上投入較多的時間和精力,但自己水平有限,效果不很理想,只望在有生之年寫出幾本合格的普及讀物,來獻給熱愛唐詩宋詞的廣大讀者。我曾多次表示,如果說唐詩宋詞是一座氣象萬千的名山,我愿意當一位站在山口的導游,來為游客們指點進山路徑與景點分布。我現在還是這樣想的。

讓學生探索“詩無達詁”的多種可能

《教育家》:有人指出,中華詩詞的復興,需要“潤物細無聲”式的“好雨”。對于當前中小學的“詩教”,您有何看法?學校教育應如何潤物無聲?

莫礪鋒:在中小學里的“詩教”,可能是素質教育的一個重要部分。現在大家都強調要加強素質教育,好多學校把它片面地理解為吹拉彈唱,但素質教育更重要的內容應是傳統文化,要讓我們的下一代從小就了解傳統文化的精華,并且努力繼承發揚。傳統文化的傳承不是一朝一夕的事情,需要長時間的堅持、長時間的積淀,“詩教”便是如此。

目前在中小學里的“詩教”,基本上由語文課來承擔。我認為“詩教”的基本讀物就是古典詩詞,當然這與語文課的關系最緊密,但它的任務與作用其實遠遠超出語文課程的范圍。我們讓學生閱讀的經典作品都有價值判斷在里面,都包含著人文素養、人文精神,所以“詩教”的主要目的不是增長語文知識,而是教學生們怎么做人。我堅信,我們的學生從小學中學畢業以后,在人格維度上偏向崇高還是卑鄙,在審美情趣上偏向高雅還是低俗,在很大程度上取決于“詩教”做得好不好。

至于怎么教,我沒有中小學教學方面的經驗,只能從學生的角度說一點想法。我在讀中學時雖然偏愛理科,但母校蘇州中學有很棒的語文教師。他們把課本里的詩詞講得深入淺出、生動真切,強烈地吸引了我們的興趣,也引發了我們在課外自己去找書來讀的愿望。所以,一個優秀的語文教師,最應該做的是引導學生的閱讀興趣。最好要跳出語文知識的小天地,沖破應付考試的標準答案式的講解模式,讓學生們多讀課外書,多探索“詩無達詁”的多種可能,這樣才能讓“詩教”進入潤物細無聲的理想境界,讓學生們一輩子受用無窮。孔子說“詩可以興”,朱熹確切地解“興”為“感發志意”,這就是最好的讀詩方式。“感發志意”就是從詩詞作品中得到熏陶,受到教益,從而提升我們的精神境界,也就是引導我們超越庸俗的現實環境而進入詩意人生的境界,正如王夫之所說:“興者,性之生乎氣者也。拖沓委順,當世之然而然,不然而不然,終日勞而不能度越于祿位、田宅、妻子之中,數米計薪,日以挫其氣。仰視天而不知其高,俯視地而不知其厚,雖覺如夢,雖視如盲,雖勤動其四體而心不靈,惟不興故也。圣人以詩歌以蕩滌其濁心,震其暮氣,納之于豪杰而后期之圣賢,此救人道于亂世之大權也。”由于年齡與閱歷的局限,中小學生也許一時難以理解這段話,但教師應該為他們講解,并引導他們朝著這個方向前進。

在讀詩與讀人中提升人生境界

《教育家》:中小學生應該閱讀哪些經典?如何從古詩詞等經典中汲取精神養分?

莫礪鋒:中國文學史源遠流長,經典作品不計其數。作為中小學生,當然應從語文課本所選的作品讀起,但不能局限于此。我在《詩意人生》一書中向讀者推薦了六個大詩人:屈原、陶淵明、李白、杜甫、蘇軾、辛棄疾。但考慮到閱讀與理解的難度,還應把唐詩宋詞作為閱讀的首選。中小學生學習唐詩宋詞的主要原因有三條:唐詩宋詞最大限度地發揮了漢語漢字的審美潛能,是我們準確、優雅地用漢語漢字進行表達的典范文本;唐詩宋詞展現了從容、優雅的生活方式,是我們提升生活質量的生動參照;唐詩宋詞的代表作大多直抒胸臆,展現了作者的崇高人格,是引導我們提升人生境界的精神指南。最后一條可能是最重要的,因為唐詩宋詞對于現代人的最大意義是其中的典范作品可以提升我們的情操、氣質,提升我們的人格境界,對我們有巨大的教育作用。

讀詩的終極目標就是讀人,閱讀唐宋時代的大詩人、大詞人,傾聽他們的心聲,感受他們的脈搏,就能接受人格方面的熏陶和感染。且舉唐詩中的李、杜與宋詞中的蘇、辛為例——李白追求自由的思想和獨立的意志,他用行為與詩歌維護了自身的人格尊嚴,弘揚了昂揚奮發的人生精神。多讀李白,可以鼓舞我們的人生意志,可以使我們在人生境界上追求崇高而拒絕庸俗,追求自由解放而拒絕作繭自縛。杜甫是窮愁潦倒的一介布衣,卻因超凡入圣的人格境界和登峰造極的詩歌成就躋身圣賢之列。作為儒家“人皆可以為堯舜”命題的真正踐行者,杜甫永遠是后人提升人格境界的精神導師。蘇軾一生屢經磨難,曾三度被流放,直至荒遠的海南,但他以堅韌而又曠達的人生態度傲視艱難處境,真正實現了對苦難現實的精神超越。蘇軾熱愛人世,他以寬廣的胸懷去擁抱生活,以兼收并蓄的審美情趣去體味人生,他的詩詞堪稱在風雨人生中實現詩意生存的指南。辛棄疾是詩國中少見的雄豪英武的俠士,辛詞充滿著捐軀報國的壯烈情懷,洋溢著氣吞驕虜的英風豪氣。多讀辛詞,可以熏陶愛國情操,也可以培養“尚武”精神,那種為了正義事業而奮不顧身的價值取向,必然會促進人生境界的超越。