基于數據挖掘的中醫藥治療氣虛血瘀證慢性萎縮性胃炎用藥規律研究

楊銳平 林小靖 陶春暉 姜瑞雪

1.湖北中醫藥大學基礎醫學院,湖北武漢 430065;2.湖北中醫藥大學中醫臨床學院,湖北武漢 430061

慢性萎縮性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是臨床常見消化系統疑難病,主要由于胃黏膜上皮反復遭受損害,造成的固有腺體萎縮、數量減少,伴或不伴腸上皮化生等黏膜病理改變的慢性胃部疾病[1],且胃黏膜萎縮程度越高則癌變的風險越大[2]。近年來,隨著人們生活壓力的增大和飲食結構的改變,CAG 的發病率逐年上升[3]。雖然,現代醫學對CAG 的研究進展已較為全面,但在逆轉腺體萎縮及腸化方面仍未達到滿意療效,而中醫藥在該領域具有獨特的優勢[4-5]。

國醫大師張鏡人認為,CAG 病機以氣虛血瘀為主,臨證謹守調氣活血法,并自擬萎胃安方隨證化裁治療本病[6]。張聲生教授主張從“虛”“毒”“瘀”論治CAG,臨證中常選用益氣健脾、活血化瘀之品[7]。然而,醫家們的組方用藥靈活多變,面對眾多的益氣、活血藥,若能更加準確地選擇藥物可提高臨床療效。因此,本研究通過回顧性文獻研究,借助中醫傳承輔助平臺挖掘中醫藥治療氣虛血瘀證CAG 的用藥規律。

1 資料與方法

1.1 處方來源

檢索中國知網、萬方和維普數據庫從1990 年1 月至2020 年12 月收錄的中醫藥治療氣虛血瘀證CAG的相關文獻,以“慢性萎縮性胃炎”“氣虛血瘀證”“中醫、中藥、中醫藥”為主題詞。本研究經湖北中醫藥大學醫學倫理委員會審核通過。

1.2 文獻納入標準

①中醫或中西醫結合治療類;②治療的患者屬氣虛血瘀證CAG;③中藥處方須有明確的藥物組成及劑量。

1.3 文獻排除標準

①綜述、科普報道類;②僅通過針灸或外治法,未使用口服中藥湯劑治療;③治療的藥物組成不明確或使用單味中藥;④重復發表的僅納入1 篇。

1.4 中藥名稱規范化與數據錄入

將篩選獲得的166 首中藥處方信息錄入Excel,以《中華人民共和國藥典》[8]和《中藥學》[9]為基準,分別對處方中的藥物名稱進行規范化。如:“川連”規范為“黃連”等。再將數據錄入中醫傳承輔助平臺建立處方數據庫。為避免數據遺漏或重復,采取雙人雙次的方式進行錄入,再由第三位研究者負責審核。

1.5 數據分析

利用中醫傳承輔助平臺對藥物進行頻次統計分析;通過“組方規律”功能進行關聯規則分析;通過“新方分析”功能進行聚類分析,獲得核心藥物組合與新方組合。

2 結果

2.1 四氣、五味及歸經統計

最終篩選出166 首處方,共涉及155 種中藥。藥性以溫性為主,藥味以甘味為主,歸經以脾經居多,其次是胃經和肝經。見圖1~3。

圖1 四氣頻次統計

2.2 藥物頻次統計

對155 種藥物進行頻次統計分析,累計使用頻次2017 次,其中使用頻次≥30 次的中藥有20 種,頻次排在前6 位的是白術、黃芪、黨參、甘草、丹參、莪術。見表1。

圖2 五味頻次統計

圖3 歸經頻次統計

表1 使用頻次≥30 次的藥物

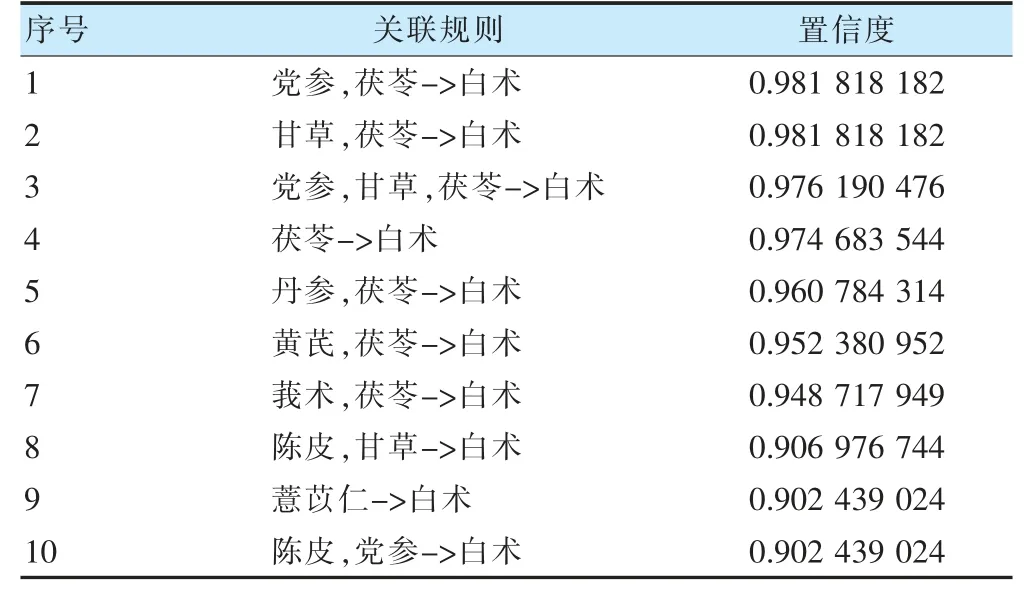

2.3 基于關聯規則的組方規律

在“組方規律”模塊中設置支持度為37,獲得常用藥物組合63 個,涉及藥物13 味(圖4)。其中頻次≥50 次的兩味藥物組合19 個,三味藥物組合7 個(表2)。置信度設置為0.9,獲得藥物關聯規則10 條(表3)。

圖4 關聯規則網絡展示圖

表2 處方中出現頻次≥50 次的藥物組合

表3 藥物關聯規則(置信度≥0.9)

2.4 基于熵聚類的組方規律

在“新方分析”模塊中設置相關度為8 和懲罰度為5,聚類得到16 個核心藥物組合(表4)。在核心藥物組合的基礎上,進一步聚類獲得8 個新方組合(表5)和網絡展示圖(圖5)。

圖5 新處方網絡展示圖

表4 基于熵聚類的核心藥物組合

3 討論

中醫傳承輔助平臺是一個含有頻數分析、關聯規則分析和聚類分析等多種統計學方法的工具,廣泛應用于名家經驗總結和新藥開發等領域[10]。本研究收集近30 年中醫藥治療氣虛血瘀證CAG 的有效處方,利用平臺挖掘其用藥特點及組方規律,以期更好地指導臨床用藥。

藥物頻次統計結果顯示,排在前6 位的是白術、黃芪、黨參、甘草、丹參和莪術,其中白術益氣健脾,黃芪補脾益氣,黨參補脾養胃,甘草補脾益氣,丹參通行血脈、祛瘀止痛,莪術破血行氣、消痞散瘀,諸藥共奏益氣健脾、活血化瘀之功,此結果與氣虛血瘀證CAG 的病因病機相吻合[11]。研究表明,白術中的白術內酯可阻斷炎癥因素對黏膜的損害,起到治療CAG的作用[12]。黃芪中的黃芪甲苷可清除氧自由基,減少組織的脂質過氧化反應,改善胃黏膜病理狀態[13];黃芪還能通過恢復上皮細胞連接復合體結構,進而逆轉黏膜萎縮[14]。黨參能夠增加內源性前列腺素含量,并抑制胃酸分泌,從而保護胃黏膜[15]。甘草中的甘草總黃酮可提高胃泌素與胃蛋白酶活性,促進胃黏膜上皮細胞的更新與修復,且能抑制炎癥因子的釋放,減少胃黏膜炎癥[16]。丹參能提高胃黏膜循環血液灌注,促進胃黏膜修復再生,從而減輕或逆轉異型增生[17]。莪術中的莪術油可阻斷腫瘤血管生成,抑制腫瘤細胞的增殖[18]。

關聯規則結果顯示,藥物組合以“補氣+補氣”“補氣+活血”“補氣+清熱”之間的配伍為主。頻率最高的組合是“黃芪-白術”,可益氣補中健脾,研究表明該組合對胃黏膜損傷具有顯著地保護作用[19]。關聯規則網絡圖顯示,13 味藥物為黃芪、黨參、白術、茯苓、甘草、陳皮、半夏、當歸、丹參、莪術、白芍、白花蛇舌草、薏苡仁。通過分析可知,此藥物組合為六君子湯加味。六君子湯可益氣健脾,研究發現,其能夠明顯緩解患者臨床癥狀,改善胃黏膜異型增生及腸化[20-21]。在六君子湯基礎上加黃芪、薏苡仁增強健脾之力,丹參、莪術化瘀消癥,白芍、當歸通血脈、治腹痛,白花蛇舌草清熱解毒。結合藥物頻次分析結果可知,治療氣虛血瘀證CAG用藥以益氣健脾為基礎,以活血化瘀為核心,兼以清熱解毒。

對新方中出現頻率較高的藥物研究發現,白花蛇舌草、半枝蓮、陳皮、茯苓等均能較好地抑制腫瘤生長,對防止CAG 向胃癌的發展具有重要意義[22-25]。新方1 可健脾化痰散瘀,新方2 可滋陰養血,新方3 可益氣健脾養陰,新方4 可理氣活血清熱,新方5 可化瘀解毒消食,新方6 可健脾化瘀解毒,新方7 可行氣活血,新方8 可健脾消食活血。總體分析,新方以補虛扶正、化瘀解毒為主,以理氣、消食為輔,這也與氣虛血瘀證CAG 的病機相符。

綜上所述,本研究通過中醫傳承輔助平臺,對氣虛血瘀證CAG 的用藥組方規律進行分析,并挖掘出了8 個新方,既客觀印證了現代醫家治療氣虛血瘀證CAG 的經驗,也為本病的臨床遣方用藥提供了思路。由于本研究屬于回顧性文獻研究,所得結論具有一定的局限性,仍需結合臨床實踐加以驗證。但此類研究對提高中醫的診療水平仍具有積極意義。