我國衛(wèi)生總費用及其籌資結(jié)構(gòu)的預(yù)測研究

——基于灰色系統(tǒng)GM(1,1)模型

王紫紅,高 山,蘇敏艷,吳玲霞

(1.南京中醫(yī)藥大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟管理學(xué)院,江蘇 南京 210023;2.南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院衛(wèi)生經(jīng)濟管理學(xué)院,江蘇 泰州 225300)

衛(wèi)生總費用反映了全社會與衛(wèi)生保健相關(guān)費用的支出,在促進全民健康事業(yè)發(fā)展、降低公眾疾病經(jīng)濟負擔(dān)中具有重要作用[1]。在“健康中國2030”規(guī)劃綱要中更是對衛(wèi)生總費用提出了新要求,對其進行科學(xué)預(yù)測及有效干預(yù),不僅有助于衛(wèi)生部門精準(zhǔn)把控發(fā)展方向,還可以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府、社會及個人衛(wèi)生支出的比例,減輕基層居民的醫(yī)療負擔(dān)[2]。

本文首先通過分析2005-2018年我國衛(wèi)生總費用的籌資水平和結(jié)構(gòu),總結(jié)當(dāng)前我國衛(wèi)生總費用的發(fā)展現(xiàn)狀,并探討當(dāng)前發(fā)展存在的問題。其次,結(jié)合GM(1,1)預(yù)測模型對我國“十四五”期間的衛(wèi)生總費用及其籌資結(jié)構(gòu)進行預(yù)測,分析結(jié)果合理性及未來衛(wèi)生總費用發(fā)展的有利表現(xiàn)及存在問題,為衛(wèi)生部門及政策制定者對衛(wèi)生總費用的計劃制定及控制、監(jiān)控及預(yù)警等提供科學(xué)依據(jù)、數(shù)據(jù)支持及對策建議。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本文所用數(shù)據(jù)國民生產(chǎn)總值來源于2005-2018年《中國統(tǒng)計年鑒》。衛(wèi)生總費用相關(guān)數(shù)據(jù),如來源法核算總費用,政府衛(wèi)生支出、社會個人支出、個人衛(wèi)生支出等數(shù)據(jù)均來源于2006-2019年《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》。

1.2 研究方法

1.2.1 衛(wèi)生總費用籌資分析

運用衛(wèi)生總費用籌資分析,了解2005-2018年我國衛(wèi)生總費用的籌資水平及結(jié)構(gòu)。其中籌資水平集中分析衛(wèi)生籌資總額、衛(wèi)生總費用占GDP比重、衛(wèi)生消費彈性系數(shù)等指標(biāo)。籌資結(jié)構(gòu)集中分析政府、社會及個人衛(wèi)生支出的費用及其占衛(wèi)生總費用的比值。

1.2.2 衛(wèi)生總費用預(yù)測

作為灰色預(yù)測理論的基本模型,GM模型可以建立一個由過去擬合預(yù)測未來的模型,其中GM(1,1)模型是運用最為廣泛的一種,具體的建模步驟如下:

2 結(jié)果

2.1 2005-2018年衛(wèi)生總費用籌資分析

2.1.1 衛(wèi)生總費用籌資水平分析

由表1可知,2005-2018年我國衛(wèi)生總費用、人均衛(wèi)生總費用、衛(wèi)生總費用占GDP比重逐年上漲,我國衛(wèi)生資金籌集總量不斷豐富、資源配置公平性不斷改善、對衛(wèi)生資金投入力度、衛(wèi)生工作和居民健康的重視程度不斷增強。而衛(wèi)生消費彈性系數(shù)除2005-2007年及2010年的比值小于1之外,其余均大于1,提示衛(wèi)生總費用增長速度常年快于國民經(jīng)濟增長速度。

表1 我國2005-2018年衛(wèi)生總費用籌資水平分析

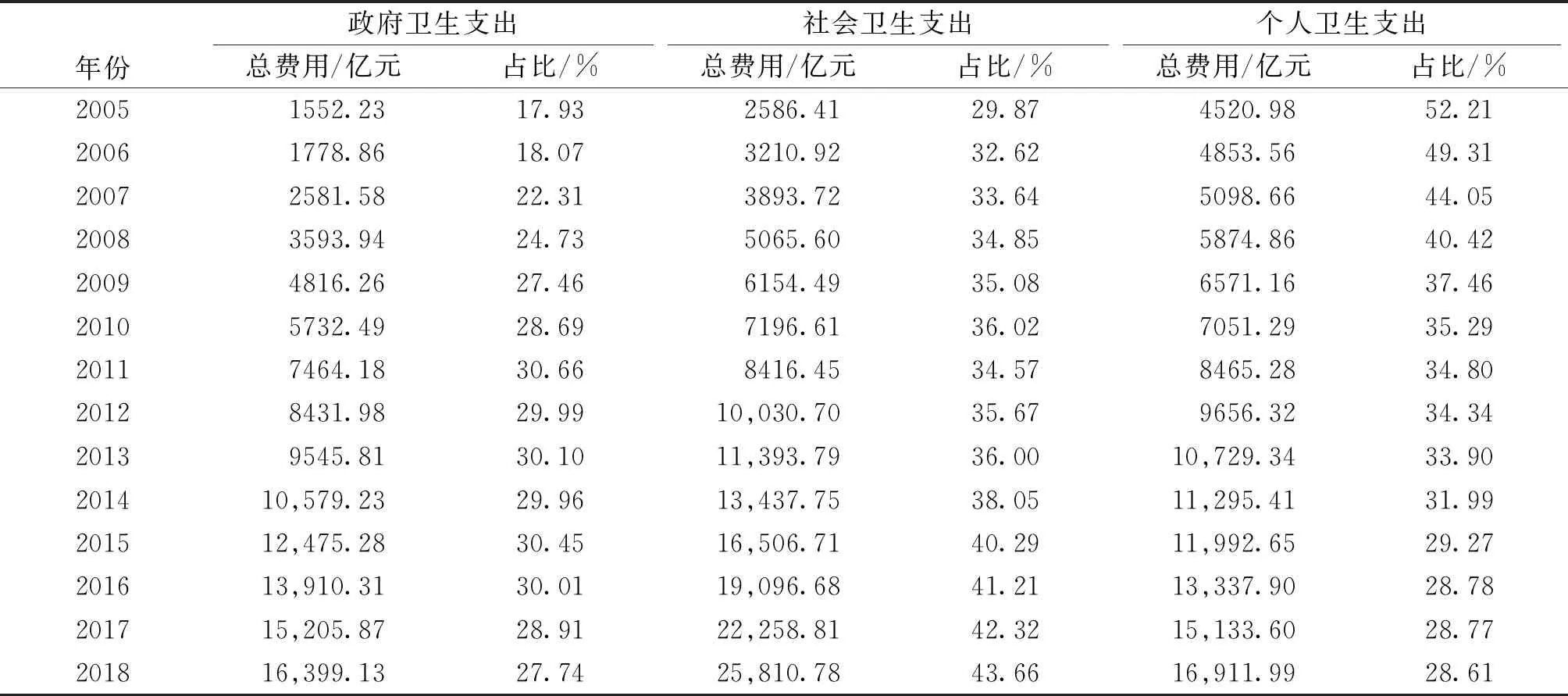

2.1.2 衛(wèi)生總費用籌資結(jié)構(gòu)分析

2005-2018年,政府衛(wèi)生支出呈上下波動,但整體保持上漲趨勢,而個人衛(wèi)生支出占比逐年下降(詳見表2),基本符合《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》中的逐步提高政府衛(wèi)生投入比重,減少居民個人醫(yī)療費用負擔(dān)的要求。而隨著基本醫(yī)療保障制度的完善,我國基本實現(xiàn)了醫(yī)保全面覆蓋,輔以商業(yè)保險的額外補充,使得社會衛(wèi)生支出占比也在逐年上升。

表2 我國2005-2018年衛(wèi)生總費用籌資結(jié)構(gòu)分析

2.2 2019-2025年衛(wèi)生總費用預(yù)測分析

2.2.1 衛(wèi)生總費用預(yù)測模型

本文使用2005-2018年我國衛(wèi)生總費用(TEH)和國民生產(chǎn)總值(GDP)分別作為初始數(shù)據(jù)序列x(0),通過使用DPS軟件,按照1.2.2中GM(1,1)模型的設(shè)計思路,建立了灰色預(yù)測模型,并進行一次殘差序列分析,得到TEH及GDP的預(yù)測模型結(jié)果如下:

TEH預(yù)測模型結(jié)果:a=0.031;b=3142.224。得到預(yù)測模型的響應(yīng)函數(shù)為:

x(1)(t+1)=-95397.460e-0.031t+102324.781

GDP預(yù)測模型結(jié)果:a=-0.083;b=24693.933。得到預(yù)測模型的響應(yīng)函數(shù)為:

x(1)(t+1)=424112.406e0.083t-296032.722

利用TEH及GDP的實際值對模型進行檢驗:TEH除2006年預(yù)測誤差偏大,其余數(shù)年誤差百分比皆較低,預(yù)測值與真值之間誤差較小;GDP除2006年、2009年預(yù)測誤差偏大,其余數(shù)年誤差百分比皆較低。為進一步驗證預(yù)測模型的精度,本文使用后驗差檢驗法,結(jié)果顯示:TEH預(yù)測模型的后驗比C=0.0773、小誤差概率P=1.0000;GDP預(yù)測模型的后驗比C=0.1566、小誤差概率P=1.0000,均很好。綜合認為TEH和GDP的GM(1,1)預(yù)測模型的精度均較優(yōu)。

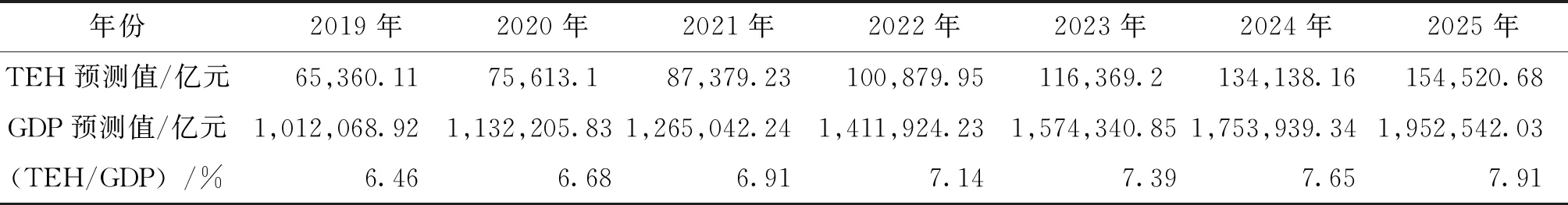

2.2.2 TEH、GDP預(yù)測結(jié)果

利用上述模型對2019-2025年我國衛(wèi)生總費用及GDP進行預(yù)測,提示我國衛(wèi)生總費用呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,2025年我國衛(wèi)生總費用規(guī)模將達到154,520.68億元;國民生產(chǎn)總值逐年增長,到2025年規(guī)模將達到1,952,542.03億元。衛(wèi)生總費用占國民生產(chǎn)總值比重的上升,到2025年,TEH/GDP將達到7.91%。見表3。

表3 我國2019-2025年TEH及GDP預(yù)測

2.3 2019-2025年衛(wèi)生總費用籌資結(jié)構(gòu)預(yù)測分析

2.3.1 籌資結(jié)構(gòu)預(yù)測模型

本文將2005-2018年我國政府衛(wèi)生支出(GHE)、社會衛(wèi)生支出(SHE)及個人衛(wèi)生支出(PHE)分別作為初始數(shù)據(jù)序列x(0),利用DPS軟件,得到GHE、SHE、PHE的預(yù)測模型結(jié)果如下:

GHE預(yù)測模型結(jié)果:a=0.060;b=4202.369。得到響應(yīng)函數(shù)為:x(1)(t+1)=-63223.366e-0.060t+69907.263

SHE預(yù)測模型結(jié)果:a=0.073;b=1276.429。得到響應(yīng)函數(shù)為:x(1)(t+1)=-15620.362e-0.073t+17448.227

PHE預(yù)測模型結(jié)果:a=-0.050;b=499.072。得到響應(yīng)函數(shù)為:x(1)(t+1)=10976.421e0.o5-t-9920.711

利用GHE、SHE、PHE的實際值對模型進行檢驗,從實際值與預(yù)測值的誤差來說,GHE除2006年預(yù)測誤差偏大,其余數(shù)年誤差百分比皆較低,而SHE、PHE預(yù)測年的誤差百分比都較低。從后驗差檢驗法來看,GHE后驗比C=0.188、小誤差概率P=1.0000;SHE后驗比C=0.029、小誤差概率P=1.0000;PHE后驗比C=0.106、小誤差概率P=1.0000,均很好。綜合認為,GHE、SHE、PHE的GM(1,1)預(yù)測模型的精度較優(yōu)。

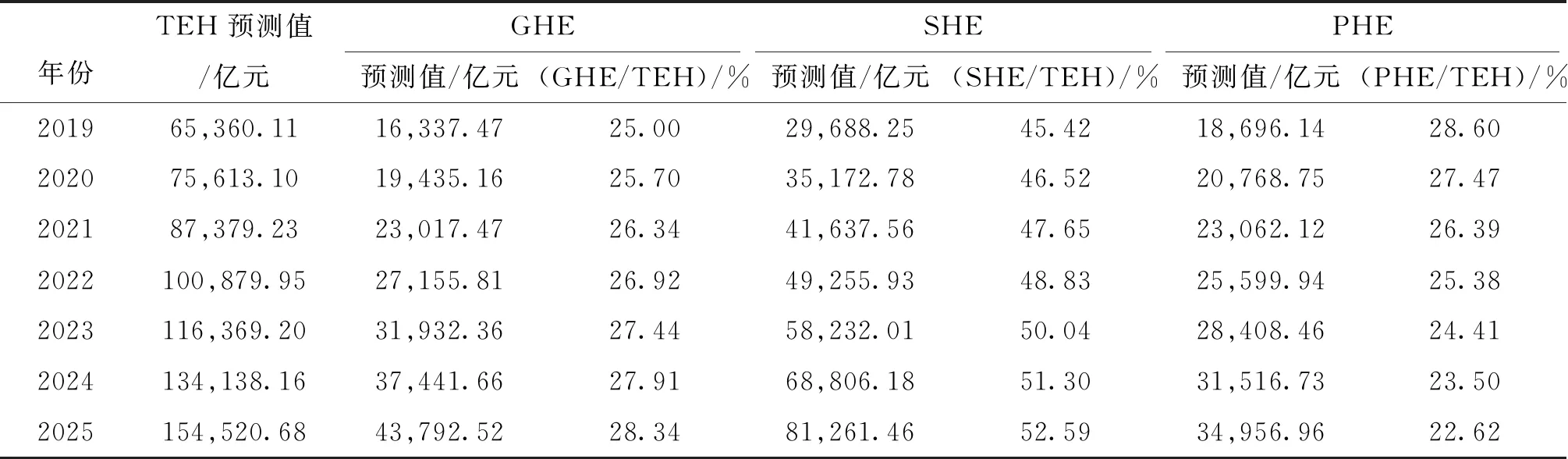

2.3.2 GHE、SHE、PHE預(yù)測結(jié)果

利用上述模型對2019-2025年我國政府衛(wèi)生支出、社會衛(wèi)生支出以及個人衛(wèi)生支出預(yù)測,預(yù)測結(jié)果如表4所示。由表可知,GHE、SHE、PHE呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢,政府衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比重小幅度提升,社會衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比重增加明顯,而個人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用的比重在逐年減少。

表4 我國2019-2025年衛(wèi)生總費用結(jié)構(gòu)預(yù)測

3 討論與建議

本文依據(jù)我國2005-2018年衛(wèi)生總費用及其籌資結(jié)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)建立灰色GM(1,1)預(yù)測模型。據(jù)擬合結(jié)果,5個預(yù)測模型的精度較優(yōu),后驗比與小誤差概率均在正常范圍;據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù),我國“十四五”期間將完成“健康中國2030”規(guī)劃綱要的目標(biāo):2020年個人衛(wèi)生支出占比降到28%左右,到2030年降到25%左右,預(yù)測結(jié)果與國家規(guī)劃目標(biāo)一致;據(jù)最新數(shù)據(jù),2019年、2020年我國衛(wèi)生總費用分別為65,841.4億元[3]、72,306.4億元[4],與預(yù)測值誤差較小且走勢基本一致,佐證了預(yù)測模型較優(yōu),在不可抗力影響下,仍保持精準(zhǔn)。

3.1 發(fā)展現(xiàn)狀及其影響因素的探討

研究結(jié)果顯示,我國衛(wèi)生總費用、人均衛(wèi)生總費用、衛(wèi)生總費用占GDP比重逐年上漲,政府及社會衛(wèi)生支出的占比逐年提高,個人衛(wèi)生支出的占比逐年遞減,說明當(dāng)前我國衛(wèi)生總費用的規(guī)模、投入力度均處于良好態(tài)勢。但在衛(wèi)生總費用規(guī)模擴大、籌資結(jié)構(gòu)逐漸完善的過程中,也存在著一些問題。首先,隨著經(jīng)濟發(fā)展和新醫(yī)改深入,政府投入明顯增加,醫(yī)療保障及服務(wù)水平不斷提高,衛(wèi)生總費用規(guī)模持續(xù)增長。由表1可知,2005-2007年、2010年這4年的系數(shù)低于1,其余均高于1,且2010年衛(wèi)生消費彈性系數(shù)由大于1轉(zhuǎn)變?yōu)樾∮?,原因是該年GDP增長速度(18%)快于衛(wèi)生總費用增長速度(14%)。一般而言,衛(wèi)生消費彈性系數(shù)在1.2比較適宜,而2011年后全都超過1.2的水平,如若持續(xù)增長的態(tài)勢得不到控制,可能會超出社會經(jīng)濟的承受能力。其次個人衛(wèi)生支出占比較高。新醫(yī)改前我國居民就醫(yī)負擔(dān)較重,個人衛(wèi)生支出顯著高于政府和社會支出占比,醫(yī)改后我國已大幅擴大政府衛(wèi)生支出占比,但見效甚微,反倒是社會資金的介入,一定程度上減輕了普通民眾的就醫(yī)負擔(dān)。因此,政府需進一步加大衛(wèi)生支出投入。

衛(wèi)生總費用及其籌資情況受多方面因素影響:①經(jīng)濟發(fā)展和社會水平。當(dāng)前人民生活水平顯著提高,人均GDP增長、城鄉(xiāng)二元化緩解、人口老齡化嚴重[5,6],將調(diào)動人們對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的使用和消耗,衛(wèi)生總費用由此增長。②衛(wèi)生資源利用及配置。衛(wèi)生機構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)療人員的增加[7],將調(diào)動衛(wèi)生服務(wù)可及性,從而增加衛(wèi)生總費用。如若過分追求醫(yī)療資源增加,投入大量資金及人力,將會導(dǎo)致衛(wèi)生總費用的投入規(guī)模及增長速度過快,超出社會經(jīng)濟的承受范圍。③隨著預(yù)防服務(wù)水平的提高和疾病預(yù)防理念的普及,居民的大健康觀念逐漸深化,愈加重視自身及家庭成員的身體健康,各醫(yī)療機構(gòu)的就診人次及入院次數(shù)不斷增加,從而造成衛(wèi)生總費用的增長。因此加強預(yù)防服務(wù)水平,推動預(yù)防醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展,不僅能夠改善居民的健康水平,也可以提高政府衛(wèi)生資源的配置效率,優(yōu)化調(diào)整衛(wèi)生籌資結(jié)構(gòu)。④醫(yī)療保障水平。新醫(yī)改后醫(yī)療保障總支出逐年攀升[8],全面覆蓋的醫(yī)療保障減輕了居民的就醫(yī)負擔(dān),人們“敢于就醫(yī),不怕重病”,衛(wèi)生總費用由此增長。⑤國家政策及社會籌資。新醫(yī)改后政府及社會衛(wèi)生支出比重持續(xù)升高,政府衛(wèi)生經(jīng)費投入和外來社會資本大量涌入,加大衛(wèi)生經(jīng)費投入、普及醫(yī)保輻射范圍、豐富就醫(yī)優(yōu)惠政策等多項措施落地實施,推動了我國衛(wèi)生總費用增長和籌資結(jié)構(gòu)變化。如若政府、社會衛(wèi)生支出占比降低,則個人衛(wèi)生支出的比重將會提升,衛(wèi)生總費用籌資結(jié)構(gòu)失衡,從而導(dǎo)致個人就醫(yī)成本過高,因病致貧、因病返貧。

3.2 未來發(fā)展趨勢及其利弊的探討

至2025年,我國衛(wèi)生總費用將保持持續(xù)增長態(tài)勢,占GDP的比值不斷提升,反映出未來我國的籌資水平將不斷提高,居民的醫(yī)療服務(wù)需求將得到充分保證。從籌資結(jié)構(gòu)看,個人衛(wèi)生支出占比減少,政府及社會衛(wèi)生支出占比逐年增加,說明基本醫(yī)療保障制度的完善及各種商業(yè)保險、大病保險的補充,將使未來個人衛(wèi)生支出占比不斷降低,減輕居民的就醫(yī)負擔(dān)。

然而,存在同前期一樣的問題。首先,預(yù)測結(jié)果中衛(wèi)生總費用增速過急、過快。據(jù)WHO的要求,發(fā)展中國家衛(wèi)生總費用占GDP的比值應(yīng)在4%~5%[9],而預(yù)測顯示我國衛(wèi)生總費用占GDP比重持續(xù)高于5%。衛(wèi)生總費用占比大、高于經(jīng)濟發(fā)展水平,不僅會加劇居民“看病難、看病貴”問題[10],同樣也會加劇我國財政赤字和負債水平[11]。其次,預(yù)測結(jié)果中我國未來個人衛(wèi)生支出占比逐年遞減,居民醫(yī)療負擔(dān)減輕且基本能實現(xiàn)“健康中國2030”規(guī)劃綱要,但仍需向WHO要求的個人衛(wèi)生支出占比達到15%~20%的目標(biāo)而努力。

3.3 對策建議

3.3.1 建立監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng),及時預(yù)警

將衛(wèi)生消費彈性系數(shù)及衛(wèi)生總費用增速控制在一定范圍內(nèi),建立符合衛(wèi)生服務(wù)現(xiàn)狀的監(jiān)控預(yù)警機制,及時對衛(wèi)生總費用的變化幅度、變化趨勢進行控制[12],發(fā)現(xiàn)并有效減輕由其增速過快而導(dǎo)致的諸多問題。同時相關(guān)部門要制定科學(xué)有效的衛(wèi)生費用投入計劃,嚴格把控衛(wèi)生總費用增長的“度”,在過速增長時,實施措施加以控制。

3.3.2 衛(wèi)生資源需有效配置,減少資源浪費

在衛(wèi)生資源不斷豐富、配置效率不斷提高的同時要避免因盲目追求昂貴高新設(shè)備、過分擴充機構(gòu)面積、聘用大量衛(wèi)生服務(wù)人員而導(dǎo)致衛(wèi)生總費用的過速提升。在衛(wèi)生總費用籌資過程中,應(yīng)避免唯資源、設(shè)備的績效考核方式,逐步優(yōu)化衛(wèi)生資源及衛(wèi)生總費用的籌資結(jié)構(gòu)。同時,衛(wèi)生部門要加強對醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管,建立科學(xué)指標(biāo)來考核醫(yī)療機構(gòu)是否存在衛(wèi)生資源嚴重浪費的問題,頒布適當(dāng)?shù)莫剳椭贫取?/p>

3.3.3 轉(zhuǎn)變醫(yī)療服務(wù)模式,提高預(yù)防服務(wù)水平

當(dāng)前,我國衛(wèi)生系統(tǒng)及醫(yī)療行業(yè)仍“重醫(yī)輕防”,重視預(yù)防服務(wù)水平及能力,能夠幫助居民提前預(yù)防并改善其身體情況和健康水平。因此,醫(yī)療機構(gòu)要逐漸轉(zhuǎn)變醫(yī)療服務(wù)模式,重視預(yù)防服務(wù),構(gòu)建以疾病預(yù)防為核心的公共衛(wèi)生服務(wù)體系,提高預(yù)防服務(wù)能力及水平,在充分保證基層群眾的醫(yī)療服務(wù)下,減輕醫(yī)院的治療負擔(dān),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域中的成本效果和成本效益,推動衛(wèi)生總費用籌資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

3.3.4 深化政府責(zé)任,做好基層衛(wèi)生服務(wù)工作

政府在醫(yī)療費用控制、衛(wèi)生經(jīng)費流向中發(fā)揮著重要作用,需進一步深化以政府為主導(dǎo)的衛(wèi)生支出投入,在控制增速的同時,逐步擴大政府衛(wèi)生支出的投入,提高衛(wèi)生經(jīng)費的配置效率,做好基層衛(wèi)生服務(wù)工作。同時強化政府的公共衛(wèi)生服務(wù)職能,逐步降低個人衛(wèi)生支出,減輕居民的就醫(yī)負擔(dān)。