在線學習聯合虛擬癡呆體驗對本科護生癡呆知識、態度及照護自信心的影響

陳海雯,肖 萍,宋 潔,姜倩倩,鹿笑寒,劉 霖

山東中醫藥大學護理學院,山東 250355

癡呆癥是一種記憶力、思維、行為和日常活動能力退化的慢性或進行性的綜合征[1],是導致老年人殘疾和依賴的主要原因之一。全球有超過5 000 萬人患癡呆癥,到2050 年將增加到1.52 億例[2]。護生是未來癡呆照護的后備力量,但本科階段缺乏足夠的癡呆教育是護生不能有效滿足癡呆癥病人照護需求的根源[3]。國外較早開展護生的癡呆教育研究[4-5],但國內尚停留在對護生癡呆知識和態度的現況調查階段[6-8],鮮見針對護生癡呆教育的干預研究。在線學習應用程序(application,APP)是基于移動終端的學習軟件,將癡呆知識和技能融入APP 中,以有效提高護生的癡呆照護能力[9]。虛擬癡呆體驗(virtual dementia tour,VDT)是指體驗者使用特殊道具(噪聲耳機、老花鏡、手套等)模仿癡呆病人在聲、光、色和視覺內容等的多感官模擬體驗[10]。VDT 能使護生更深入理解癡呆知識,改善對癡呆病人的態度,增加照護癡呆病人的自信心[11]。本研究探討APP 聯合VDT 對護生癡呆教育的干預效果,旨在為今后開展護生癡呆護理教育和培訓奠定基礎。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2020 年9 月—11 月采用方便抽樣法選取某高等院校正選修老年護理學課程的50 名本科護生。納入標準:①本科院校三年級的護生;②愿意配合本研究者。排除標準:①正在參與其他研究項目者;②休學者。

1.2 干預方法

1.2.1 APP 學習 該APP 由本研究團隊前期開發(癡呆照護者學習APP,國家軟件著作權證書號:軟著登字第5867494),分為后臺管理端和用戶學習端。后臺管理端包含用戶管理、資料管理、任務管理、題目管理、公告管理等9 個模塊。用戶學習端包含學習資源、教學考核模塊,在臨床護士癡呆教育培訓中取得較好效果[12]。干預前建立參與者微信群,研究者向護生介紹APP 下載地址、注冊登錄方法及各模塊使用方法,在微信群發放在線學習的時間及項目計劃表。干預過程中,研究者每周三定期發放周任務,并通過APP 后臺程序查看學生任務完成情況,在微信群提醒護生將完成進度條截圖上傳,督促未完成者按時完成,對完成任務的護生給予表揚和激勵。APP 教育內容主要包括癡呆癥的基礎知識、課件學習、案例分析和視頻學習4個部分。例如案例分析是通過分析關于癡呆病人的真實案例,讓護生明確需要重點掌握的癡呆知識,并讓學生將癡呆理論知識應用于臨床實踐中。視頻學習則是通過向護生展示癡呆病人在日常生活中真實出現的一些異常行為(激動與攻擊、幻覺與妄想、重復行為等),讓護生了解癡呆病人與健康人的行為差異,學會正確看待并處理癡呆病人出現的異常行為。護生可通過手機不限時間和空間登錄APP 進行學習。在線學習干預時間為4 周。

1.2.2 VDT 虛擬體驗道具包括:①耳機(CHOICE-TY3391)可以產生嘈雜的聲音,模擬癡呆老年人聽覺障礙,另外可以干擾參與者思維,分散注意力,模擬癡呆老年人的思維混亂。②特制眼鏡(SimuSpecs)是由美國德克薩斯大學泰勒分校的Cathy Miller 教授提供,用于模擬癡呆老年人視覺障礙問題,如遠視、視野變窄、視物模糊等。③棉質薄手套(LM-060)可以幫助參與者感受癡呆老年人的觸覺障礙。④表面帶有凸起物的拖鞋(鵝卵石足底按摩拖鞋39 碼、40 碼)讓參與者腳部產生疼痛感,分散其注意力。⑤手部、上肢、背部、下肢限制模擬裝置(LM-060)主要是通過限制護生關節活動模擬癡呆老年人關節僵硬、行動緩慢等問題。VDT 體驗包括如下內容。①活動體驗:護生穿著模擬道具進行行走、取放餐具等一系列活動;②溝通體驗:護生佩戴耳機與研究者進行溝通,戴特制眼鏡閱讀桌上的報刊;③飲食體驗:護生模擬癡呆老年人用筷子取食、進食、倒水、喝水等動作;④疼痛體驗:護生穿著拖鞋行走,感受癡呆老年人經歷的足部疼痛感,并限制護生的步速和步寬。干預前由研究者對5 名實施者統一培訓,確保參與者穿戴模擬道具及體驗活動順序的標準化,并保證護生體驗過程中的安全。參照國外Kimzey 等[11]的研究,每位護生平均體驗時間為8~10 min。

1.3 效果評價 ①一般資料調查表。包括社會人口學特征和專業相關特征,社會人口學特征包括年齡、性別、居住地等,專業相關特征包括癡呆相關課程學習經歷、癡呆病人接觸經歷、癡呆病人照護經歷等。②癡呆知識評估工具(Dementia Knowledge Assessment Tool Version 2,DKAT2):該量表是Toye 等[13]于2009 年在癡呆知識評估工具版本1(Dementia Knowledge Assessment Tool Version 1,DKAT1)的基礎上研制,用于評估專業護理人員和癡呆病人家庭照顧者的癡呆知識掌握情況。DKAT2 包含21 個條目(8 個反向計分項),其中每個條目有3 個選項,分別為是、否、不知道,答對計1分,答錯或不知道計0分,得分范圍為0~21分,分數越高,代表癡呆知識水平越高。本研究中的Cronbach's α 系數為0.607。③癡呆態度量表(Dementia Attitudes Scale,DAS):該量表是在2010 年由O'Eonnor 等[14]研制,用于評估癡呆病人家庭照顧者、專業護理人員和醫學生的癡呆態度。DAS 共有20 個條目(6 個反向計分項),包括社會舒適度(10 個條目)和癡呆知識(10 個條目)2 個維度。采用Likert 7 級評分法,從1~7 分代表由差到好,得分為20~140 分,分值越高表示對癡呆病人的態度越積極。本研究中的Cronbach's α 系數為0.726。④癡呆照護信心量表(Confidence in Dementia Scale,CODE):該量表是2014 年由Elvish 等[15]研制,用來測量與癡呆病人合作相處時的自信心。共9 個條目,每個條目包含“不自信”“有點自信”“非常自信”3 個選項,總分9~45 分,0~18 分表示不自信,19~35 分表示有點自信,36~45 分表示非常自信。CODE 在護士人群中測得的Cronbach's α 系數為0.91。2016 年Elvish等[16]對CODE 進 行 二 次 評 價,Cronbach's α 系 數 為0.88,國外已有研究將CODE 用于測量護生群體對護理癡呆病人的自信心[4,11]。本研究經原作者Elvish 教授的同意和支持后,對量表漢化并進行簡單的信效度檢 驗,測 得Cronbach's α 系 數 為0.785,折 半 信 度 為0.732,有較好的信效度。

1.4 資料收集 本研究采用自身前后對照設計,采用DKAT2、DAS、CODE 對符合納入和排除標準的護生在干預前后進行問卷調查,問卷由護生自行填寫,采用統一的指導語指導護生填寫。問卷填寫后及時回收,并檢查完成情況。本研究征得山東中醫藥大學倫理委員會審核并批準。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0 軟件進行數據統計分析。定性資料采用頻數、百分比(%)等描述。定量資料采用均數±標準差(±s)描述。采用配對t檢驗對護生參與APP 學習聯合VDT 教育前后的癡呆知識、照護態度及照護自信心進行比較分析。

2 結果

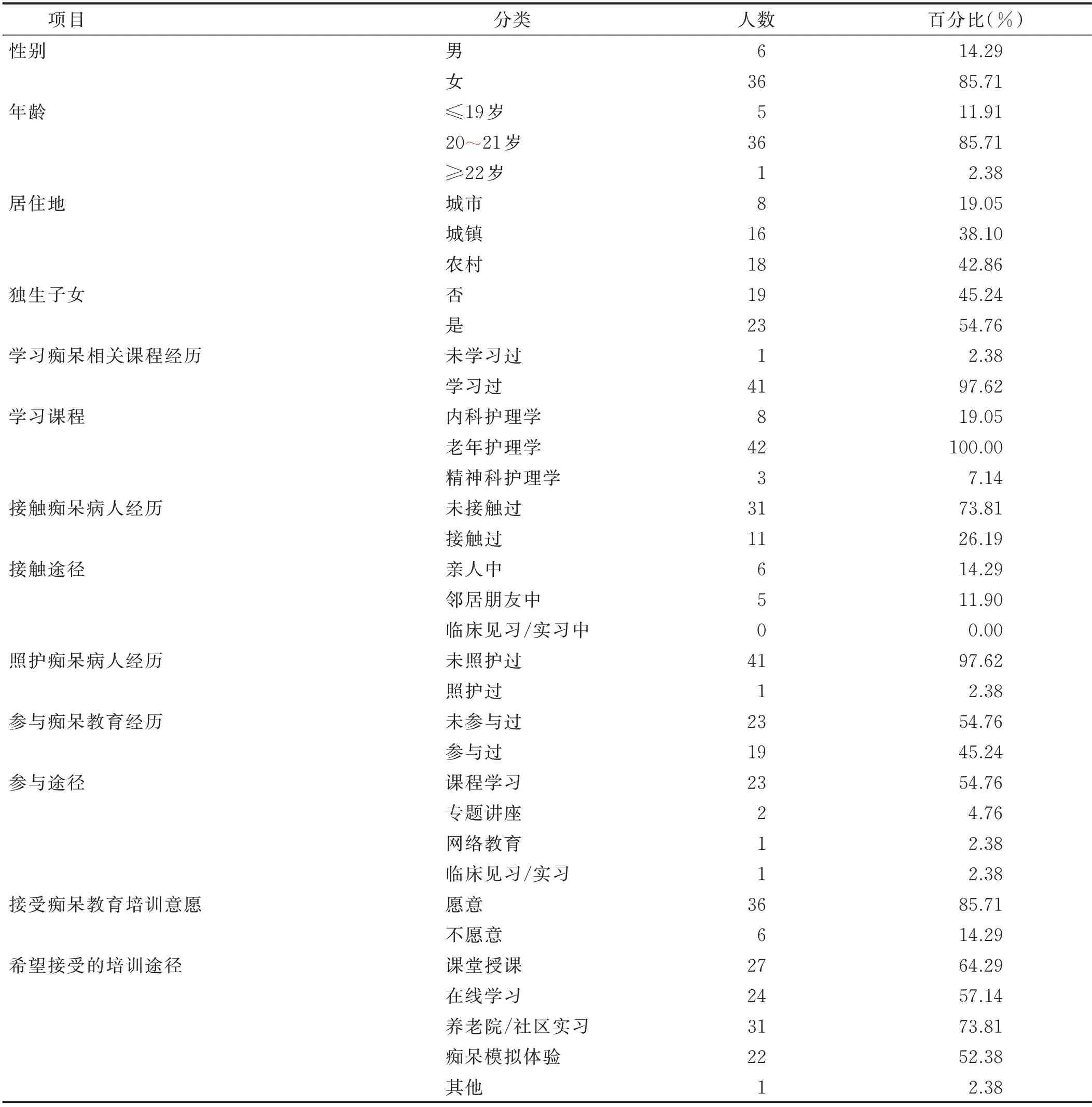

2.1 護生一般資料 干預過程中共失訪8 人,其中在線學習階段失訪4 人,其中2 人自動退出本研究,2 人因參與社團活動,未參加在線學習;虛擬癡呆體驗階段失訪4 人,其中2 人參加考試,1 人需上課,與虛擬癡呆體驗時間沖突,1 人因身體原因就醫,最終參與人數為 42 人,有效參與率為84%。護生一般資料見表1。

表1 護生一般資料(n=42)

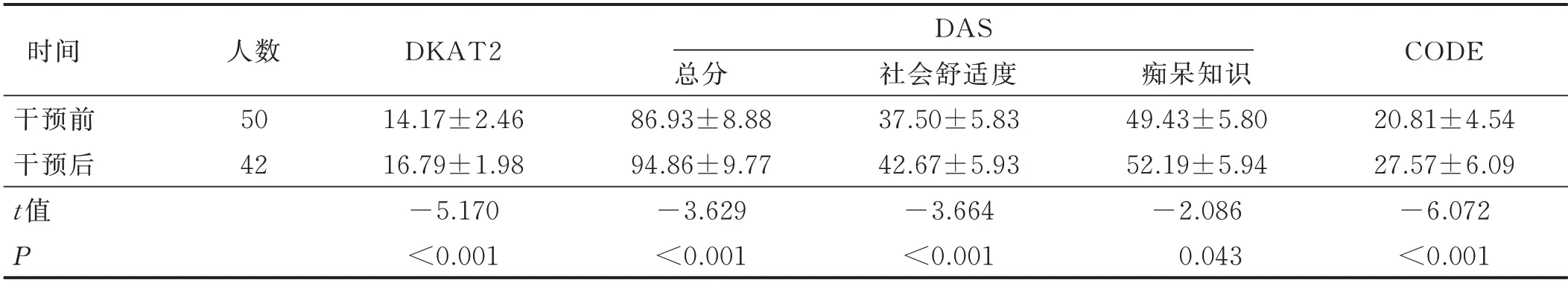

2.2 干預前后護生DKAT2、DAS 及CODE 評分比較 (見表2)

表2 護生APP 學習聯合VDT 教育前后各量表得分比較(±s) 單位:分

表2 護生APP 學習聯合VDT 教育前后各量表得分比較(±s) 單位:分

時間干預前干預后t 值P人數50 42 DKAT2 14.17±2.46 16.79±1.98-5.170<0.001總分86.93±8.88 94.86±9.77-3.629<0.001 DAS社會舒適度37.50±5.83 42.67±5.93-3.664<0.001癡呆知識49.43±5.80 52.19±5.94-2.086 0.043 CODE 20.81±4.54 27.57±6.09-6.072<0.001

3 討論

3.1 APP 學習聯合VDT 能提高護生的癡呆知識水平 護生參與本教育項目后其DKAT2 得分顯著提高,差異具有統計學意義,這與Kimzey 等[11]研究結果相似。原因可能為:在線學習APP 中提供了較為詳細、權威的癡呆知識內容[10],如APP 中包含需求驅動的癡呆相關行為模式的學習課件、癡呆病人出現異常行為處理的教學視頻以及案例分析與知識拓展,一定程度上彌補了護生缺乏的癡呆癥狀、行為管理等方面的知識。在線學習完成后,護生將癡呆理論知識進一步融合到VDT 過程中,加深了對癡呆癥的理解。提示老年教育研究者可以通過開展在線教育、模擬體驗等方式,拓寬護生獲取癡呆知識的途徑,提高護生的癡呆知識水平。

3.2 APP 學習聯合VDT 能轉變護生對癡呆病人的照護態度 教育干預后,護生DAS 得分顯著提高,差異具有統計學意義,說明護生對癡呆病人的消極看法有所改善,這與Kimzey 等[11]的結果一致。有研究表明,護生在參與癡呆教育前對癡呆病人表現出恐懼、無助、悲傷等負面情緒,可能與護生缺乏對癡呆病人和其精神行為癥狀以及癡呆知識的了解有關[17]。而本研究的在線學習為護生提供了關于癡呆的病因、臨床表現、異常行為(囤積與藏匿行為、重復行為、無法約束的性行為等)等方面的知識,不僅增加了其癡呆知識儲備量,也讓其真正認識到癡呆病人的特殊行為是疾病所致,從而理解癡呆病人,并逐漸改善對癡呆病人的態度。同時在虛擬癡呆體驗過程中,讓護生穿戴特制道具模擬癡呆病人的日常生活,親身體驗癡呆病人的行為和感受,讓其對癡呆病人產生同理心、耐心,而這些移情反應會轉變護生對癡呆病人的態度[11]。

3.3 APP 學習聯合VDT 能增強護生的癡呆照護自信心 干預后的CODE 得分較干預前提高,這與Kimzey 等[11]的研究結果一致,即護生癡呆知識的增加與癡呆照護態度的改善會提高護生癡呆照護自信心。可能的原因是:護生首先通過APP 學習獲得豐富的癡呆知識,其次在VDT 中獲得對癡呆病人的同情,轉變了對癡呆病人固有的消極態度,同時獲得了與癡呆病人溝通交流的技巧,進一步強化了護生照護癡呆病人的信心。有研究表明,接觸癡呆病人前的理論準備是提高癡呆照護自信心的必要條件[18-19],本研究將癡呆知識APP 學習與VDT 經驗聯合起來,因此能夠更好地提升護生癡呆照護自信心水平。

3.4 本研究的局限性 本研究選取同一所院校中學習過老年護理學的護生為研究對象,可能會導致結果的偏倚,且未對遠期干預效果深入追蹤。未來需進一步在臨床環境中探討并驗證該成果的可持續性。