新型電力系統示范區建設方案研究

詹海松

(南京航空航天大學,江蘇 南京 210016)

1 項目背景

構建以新能源為主體的新型電力系統是加快生態文明建設的戰略選擇,我國生態文明建設以降碳為重點戰略方向,大力發展風電、太陽能發電等非化石能源是能源領域降碳的主要途徑,也是保障國家能源安全的重要舉措。能源安全關系到國家安全,實現以新能源為供給主體的目標,將大幅降低我國油氣對外依存度,顯著提高能源安全保障能力,為構建新發展格局注入強大動力。以終端用能電氣化推動能源利用節能提效不僅可以增強綠色發展內生動力,為全面建成社會主義現代化國家提供基礎支撐和持續動能,也是推動能源產業鏈轉型升級的重要引擎。通過自主創新,集中突破能源電力領域核心和顛覆性技術,擺脫關鍵技術裝備對外依賴,推動能源電力產業全鏈條自主可控和轉型升級[1]。

以新能源為主體的新型電力系統具備“清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動”的特征,積極建設以新能源為主體的新型電力系統是國家的能源戰略。

2 建設思路及目標

2.1 建設思路

(1)全序列儲能的協調互動。在電網側、電源側、用戶側分別加裝儲能裝置,打造全系列儲能接入系統,將有力支撐示范區電網建設,為后續打造新型電力系統提供堅實基礎。

(2)加強節能提效,開展綜合能源服務。基于自主可控的邊緣物聯代理裝置,實現建筑智能化空調管理;智能調節室內燈光;建立能耗分析、數據統計、信息發布的綜合性系統。

(3)新型電力系統商業模式。推動能源服務多元化。在傳統能源配置、社會民生、產業發展等傳統價值的基礎上積極拓展新興價值,創新商業模式,培育新的業務增長點。

(4)清潔能源下的高承載、高自愈、高效能、高互動新型電網系統。建設基于柔性電網技術的新型混合配電網,支持新能源、儲能接入及能量雙向互動,實現電網系統的高承載、高自愈、高效能、高互動。

2.2 建設目標

圍繞“清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動”的建設主題,立足于區域電網現狀和工作實際,深入分析新型電力系統發展需求,打造高承載、高自愈、高效能、高互動網架結構;充分考慮電動汽車、電能替代等新型負荷及典型用戶負荷特性,提升預測精準度,挖掘互動潛力;深入應用儲能、分布式電源及柔性環網裝置,使電網具備高彈特性,提升現有電網的負荷承載能力。

以全序列儲能建設為核心,搭載數智動態感知設備等手段,聯合主站系統,提升新能源發電穩定性,滿足區域清潔能源高效消納利用的需求,提高供電可靠度,實現電網資源靈活可靠配置,推動雙碳目標下基于高可靠靈活性資源的新型電力系統示范區建設。

3 建設方案

3.1 全序列儲能建設方案

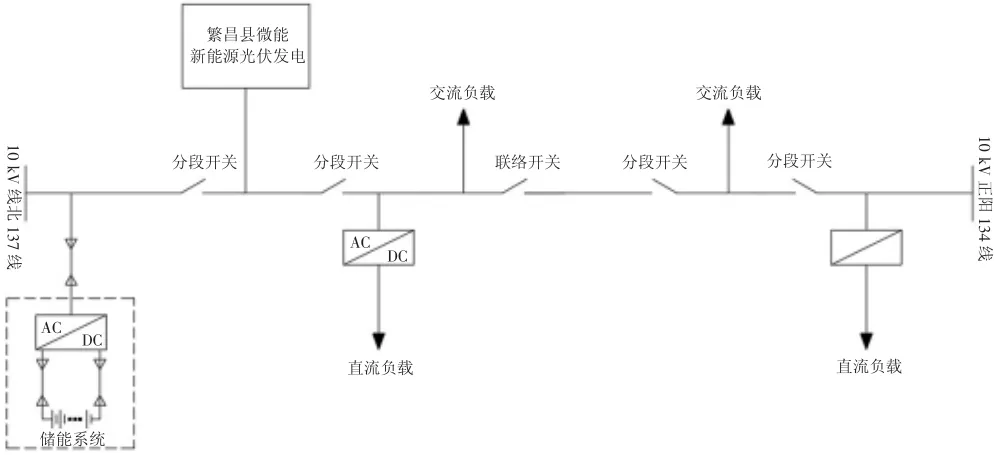

電網側儲能建設方案。擬選定10 kV緯北137線、10 kV正陽134線構建環網系統,在緯北137線1#桿接入儲能裝置,其配置為2 MW/4 MW·h。利用電化學儲能電池系統在谷電時段充電,在尖峰時段放電,實現削峰填谷、緊急保電、降低線路損耗、提高電能質量等功能。全序列儲能如圖1所示。

圖1 全序列儲能

用戶側儲能建設方案。在城區礦山公司#31040柱上變等5個臺區建設用戶側儲能系統,在用戶分布式電源白天自發自用、余量上網的基礎上,儲能裝置具備智能充放電、補償電壓等功能,解決臺區用電高峰期易導致的配變重過載、低電壓、三相不平衡等問題。

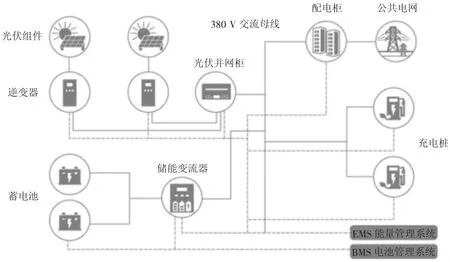

電源側儲能建設方案。在產業園建設光伏發電、負載充電樁的基礎上接入儲能裝置。通過儲能裝置的智能充放電、與光伏的協調互動及與調度調控系統交互,基于一體化平臺等功能實現園區電動汽車、電動自行車的有序充電,有效支撐了高彈性電網建設,緩解了供電緊張局面。園區微電網如圖2所示。

圖2 園區微電網

3.2 產業園微電網建設方案

在產業園區停車場建設自行車和汽車停車棚。自行車車棚以260 W多晶硅光伏組件作為原材料,保留車棚原有支架并進行加固。汽車停車棚以260 W多晶硅光伏組件作為原材料,建設分布式光伏發電系統。

建設鋰電池儲能系統。儲能設計額定功率1000kW,容量2000 kW·h,額定功率運行2 h,即可充滿電。儲能監控系統對上基于IEC104規約,實現與調度調控系統交互。站控層通過IEC-61850組網,支持雙機雙網模式。

建設充電樁。電動汽車充電樁系統分為兩種,分別是30 kW直流充電樁和7 kW交流充電樁。擬設置30 kW直流充電樁10個、7 kW交流充電樁10個和0.2 kW電動自行車充電位40個。

建設能源控制系統。采用“分層分級、協調控制”的原則進行控制,采用就地控制層—協調控制層—優化控制層的三層架構。

實現規模化的清潔能源的接入及使用,且可觀、可測、可控;實現電能調配、削峰填谷、提高電能質量等;實現園區電動汽車、電動自行車的有序充電;實現控制總量在微電網層級的快速分解,以及對各源、荷端的協同控制;實現新型電力系統下的清潔能源生產消費商業模式的落地。

3.3 柔性交直流互聯建設方案

低壓柔性交直流互聯系統。本期選擇在產業園微電網的基礎上建設低壓交直流互聯系統,通過新建站內電纜實現兩個臺區的DC 750 V直流母線的連接。

通過產業園兩個低壓配電臺區的低壓直流互聯,實現配網末端系統正常運行時的動態增容、分布式能源消納和管控、規模化充電負荷管控及高可靠安全供電能力4方面的目標。

中壓柔性交直流互聯系統。選定10 kV河沿140線、10 kV立梗136線構建中壓柔性交直流互聯系統,在兩條饋線的聯絡點建設2 MW模塊化并聯的緊湊型背靠背柔性直流合環裝置1套,1 MW/2 MW·h儲能系統直接接入柔直系統直流母線,當兩條線路任意一條負載過大時,通過調整交直流互聯運行方式均衡兩條線路負載,并在故障時實現負荷快速轉供,提高供電可靠性[2],如圖3所示。

圖3 中壓柔性交直流互聯系統

3.4 建筑能耗智能運維建設方案

初步預計在繁昌區供電公司大樓安裝各類傳感器、控制器以及系統平臺。通過溫濕度傳感器及溫控器聯網組成溫室集控系統實現對末端的室內溫度、設置溫度、風速、模式等參數的采集和調控,達到綠色、節能智能化空調管理的目標;通過在室內前端安裝熱線傳感器和照度傳感器等設備,組建智能照明控制系統,根據室內光照情況和燈光使用時間,智能調節室內燈光,在保證室內正常工作的情況下,實現燈光的動態調節[3];通過對電表、電流傳感器等設備進行集中抄表,將相關電力數據通過通信通道傳輸至管理平臺,建立集能耗分析、數據統計、信息發布于一體的綜合性系統。

3.5 清潔能源商業模式建設方案

(1)電價差產生收益。儲能裝置白天充電晚上放電,放電效益85%~90%,每天產生的電量作為電網收益。

(2)社會經濟效益。分布式電源多供電量將供給社會,每千瓦時電量將產生經濟增加值。

(3)電動汽車充電效益。根據每天峰谷電價時段設置充電時段和放電時段,谷電時從電網取電存儲、峰電時則由光伏和儲能同時供電,不僅能滿足電動汽車的充電需求,還能產生經濟效益。

3.6 通信系統建設方案

(1)各終端設備安裝5G通信模塊。配電網終端設備通過5G公網將采集信息上傳自動化主站Ⅰ區,并實現控制信號的傳輸;配變終端設備通過5G公網將采集信息上傳云主站,實現物聯網集中監測;視頻等輔控信息通過5G專網上傳至自動化主站Ⅳ區,實現站房及臺區等的可觀、可測、可控[4]。

(2)為了提升配電自動化效率,提升網絡安全保護等級,本方案采取量子加密隧道技術實現5G網絡通道上的安全加固和防護。采用5G專網建立通信信道,在終端側、服務端側分別部署量子安全加密設備并配套密鑰安全服務管理,建立安全的數據通信通道,從而保障數據傳輸的防竊聽、防篡改、防攻擊。

(3)低壓物聯網部分采用MuCoFAN多模通信方式組建本地通信網絡,通過打造臺區各設備兩條或多條數據傳輸通道,實現臺區物聯網的多重通信保障。

3.7 主站模塊升級建設方案

新型電力系統規劃仿真平臺,新能源設計及建模:支持光伏、風電、儲能等多種多類型新能源的建模;支持從多物理場和多尺度的角度進行全面、綜合、真實的建模和仿真。

源網荷儲互動及運行狀態仿真:規劃仿真平臺運行狀態仿真的核心由3個模塊和一組高級應用引擎組成,分別為操作仿真模塊、故障仿真模塊、數據仿真模塊以及包含電網潮流仿真計算引擎、源網荷儲互動計算引擎在內的高級應用引擎。

優化分析:實現新能源消納分析和碳排放分析。

4 預期成效

4.1 規劃成效及建設成效

規劃成效:貫徹落實中央決策部署,體現國企擔當;建成開放共享、高效賦能的價值創造體系;推動電網形態升級,實現綠色化發展。

建設成效:加強配電網智能化;提升網架韌性;推進智能電力物聯網建設。

4.2 遠景成效

(1)通過推廣城市農村電氣化設備,采用電加工、電灌溉、電氣化大棚等電能消費終端建設,實現能源消費電能替代電能替代。推動“以電代煤”“以電代油”“以電代氣”目標的實現。

(2)多能耦合互補方案需要根據具體用戶或片區的主要用能需求構成、不同類型負荷規模占比及時序特性等因素進行靈活組合,經技術經濟測算后確定最終方案。

5 結語

安徽蕪湖繁昌新型電力系統示范區建設圍繞“清潔低碳、安全可控、靈活高效、智能友好、開放互動”的建設主題,立足于區域電網現狀和工作實際,在深入分析新型電力系統發展需求的基礎上打造高承載、高自愈、高效能、高互動的網架結構;同時充分考慮電動汽車、電能替代等新型負荷及典型用戶負荷特性,提升預測精準度,挖掘互動潛力;深入應用儲能、分布式電源及柔性環網裝置,使電網具備高彈特性,提升現有電網的負荷承載能力。以全序列儲能建設為核心,搭載數智動態感知設備等手段,聯合主站系統,可以提升新能源發電的穩定性,滿足區域清潔能源高效利用的要求,提高供電可靠性,實現電網資源靈活可靠配置。