碳交易體系下交通行業碳交易機制研究

沈 琳

(上海市環境監測中心,上海 200235)

0 引言

2005年以來,歐盟委員會(European Commission)一直在監測碳排放,推出了歐盟碳排放交易計劃。據報道,歐盟決定到2050年實現該地區溫室氣體“零凈排放”的目標,并敦促各相關企業共同參與[1-2]。目前,伴隨城鎮化與工業化的不斷發展,我國交通需求整體水平也在逐步提升,交通運輸體系的碳排放量居高不下,其中客貨運輸占比最高。據相關數據統計顯示,2021年,我國大量中長距離貨物運輸都依賴于公路運輸體系,公路運輸周轉量占總體的35%,同期汽車保有量超過2.6億輛,但其中新能源汽車占比少之又少,其數量不足400萬輛,可見交通運輸結構仍需進一步優化[3]。

1 上海市碳交易市場現狀

上海市交通管理部門針對支持和推動交通運輸減排的目標制定了一系列措施與標準。首先是在車輛燃料消耗限值方面,2021年制定的《乘用車燃料消耗量限值》規定,乘用車新車平均燃料消耗量應在2025年之前下調至4 L/100 km(CO2排放約為95 g/km),且符合我國總體節能標準。其次針對運輸結構進行了大幅調整,根據我國綠色交通“十四五”相關規劃與發展,上海市明確將大宗商品及運距較長的貨物改由鐵路或水路運輸,盡量減少公路貨運的頻次[4]。再次,在城市綠色出行方面,上海市根據《綠色出行創建行動方案》、綠色交通“十四五”發展規劃,要求市民盡量改善出行方式,實現綠色出行,大幅提升綠色出行比例,爭取在2025年之前將綠色出行占比提升至60%~70%。最后,針對推廣綠色新能源車輛裝備方面,上海市根據《新能源產業發展規劃(2021—2035年)》《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,要求提高新能源汽車在市場銷售中的占比,并規定純電動乘用車新車平均100 km電耗將下降至12 kW·h;力爭在2035年前實現以純電動汽車銷售為主,傳統能源汽車銷售為輔,公共領域用車電動化的新局面[5-6]。

此外,上海市通過確定總量控制目標,不斷優化配額分配方法。配額分配的核心是碳排放控制目標的分解和各法人主體責任的確定,這對管理目標的實現和市場的發展都有重大的影響。在總量控制方面,不同于歐洲自上而下的控制方式,上海市將碳排放系數減排目標、能源管理控制目標、經濟增長控制目標、能源結構控制目標、產業結構控制目標等多種因素結合起來,采用“自上而下”和“自下而上”的方式,確定并及時公布總量控制目標。

2 交通行業碳交易機制綜述

據美國能源部數據顯示,2014—2015年,美國交通行業二氧化碳排放量占比由39%下降到36%,預計到2030年,該指標將會下降至27%,交通市場將全面實現由新能源汽車制造企業主導[7]。韓國政府于2015年1月12日正式啟動交通行業碳交易,并積極鼓勵相關企業參與,據統計,參與碳交易的企業數量超過了450家,碳排放規模已經占到全國排放量的60%以上,通過碳交易市場真正實現了企業與機構進行碳配額與碳中和交易[8]。通過上述可知,國外已經在碳交易體系中納入了多種類型的行業企業,并大力推進統一碳減排的目標,將企業和行業碳排放量顯著降低,大大促進了低成本減排與清潔能源投資效率提升的目標達成。

碳交易機制與碳排放計算離不開精準測量,但由于我國交通行業內部存在大量車輛群體,且碳排放源十分復雜,對于碳排放量的統計變得較為困難。在此背景下,通過大數據技術實現車輛網聯化,有望幫助交通業計算碳排放量,同時使新能源汽車納入碳交易體系成為可能。中國工程院院士、北京理工大學教授孫逢春強調:“數據驅動碳排放核算方法應作為計算碳排放量的基礎和重點,建立新能源汽車碳交易體系。”交通運輸體系的碳交易機制就是通過大數據實時更新,基于車聯網進行精準核算與統計。大數據技術可以在車輛使用、生產以及報廢回收等多個階段進行溫室氣體量的計算,大數據平臺則可以作為重要的數據支撐平臺,為交易信息登記、碳配額核查,以及彌補雙積分從交易到企業端的不足提供便利,逐漸實現對終端用戶的低碳出行行為進行獎勵的功能。

在最新出版的《2019年國家溫室氣體清單指南》中指出,交通系統排放可以通過兩組獨立的數據測算得出,即“燃料銷售數據”和“交通里程數據”,使用不同數據進行測算的方法也可以分別稱之為“自上而下方法”和“自下而上方法”。

3 交通業碳排放量的計算

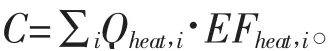

通常情況下應該同時使用這兩種方法測算二氧化碳排放量,之后進行比較分析,相互驗證結論。但實際操作過程中,由于交通活動相關數據的可獲得性較低,聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)推薦在測算二氧化碳排放量時使用更容易獲得的“燃料銷售數據”,在測算精確度要求較高的甲烷和氧化亞氮時,使用“交通活動數據”。本文基于“自上而下”的方式提出了交通業碳排放量計算機制(圖1)。

圖1 交通業碳排放計算機制

基于“燃料銷售數據”的自上而下方法,IPCC給出了一個基礎計算公式:活動數據(J)×排放因子(g CO2/J)。以交通行業為例,使用全國燃料消耗量作為活動數據,單位燃料生成最大二氧化碳量作為排放因子。該方法又分為兩個系列,分別為Tier 1和Tier 2。在Tier 1中,僅需要獲得燃料銷售數據,排放因子采用由IPCC給定的缺省值。Tier 2和Tier 1在獲取燃料銷售數據步驟時是相同的,區別在于排放因子使用的是本國的交通燃料含碳量。

對于活動水平數據的收集,該工具推薦采用“自上而下”與“自下而上”相結合的方式,通過統計數據和部門數據獲得諸如城市車輛保有量的數據;對于難以獲取或沒有統計的數據,再轉用調研這樣自下而上的方法獲得,比如車輛出行相關數據。其核算方法與省級溫室氣體清單編制指南相近,本質上屬于IPCC在2000年推薦的Tier 2/3。

對于上海市城市交通系統而言,并無翔實的能耗數據統計基礎,也沒有針對不同車型工況二氧化碳排放因子(kg/km)的準確數據,因此更易采用Tier 2/3的自下而上測算方法,通過交通里程數、車輛保有量、燃料經濟性得到交通燃料消耗值,再乘以當地或省的碳排放因子(kg/J)求得城市交通系統二氧化碳排放量,具體公式如下:

式中:C——二氧化碳排放量;Qheat,i——交通里程數據,指第i種燃料消費量,J;EFheat,i——第i種燃料對應的排放因子。

4 碳交易體系下交通行業碳交易機制發展建議

4.1 制定交通運輸業碳交易頂層設計

在運輸企業中,碳交易的頂層設計包括了核心制度、輔助機制以及相應的法律和法規保障體系。其核心內容包括制定運輸企業的總量控制及各合規主體的配額和交易體系。在交易體系中,碳排放監控、認證和遵從主體的配額注冊制度是兩大主要支撐體系。完善的法規、監管、政策指導是保證碳交易市場健康、穩定的運作的前提。

4.2 明確發展路徑及控制目標

在交通運輸業中引入碳交易系統可以促進能源消耗的統計和計算,從而解決目前能源消耗和碳排放量不明確的問題。目前的城市交通體系僅僅依靠現有的低碳模式還不足以適應當前城市交通體系的變化,與此同時還需要政府相關政策的強有力支撐。各地制定相應的碳中和目標時可以結合當地的交通結構綜合考量,逐步實現電氣化轉型,積極構建交通行業碳中和政策工具箱,實現綜合治理、多措并舉,對關鍵政策對碳減排的效果及貢獻進行合理評估,科學妥善安排資金、人力和科技等要素投入,從而為推動城市交通盡快實現碳中和提供有力保障。

4.3 建立交通碳排放計量及精細化核算體系

城市交通體系是一種移動源,其時空變化特征比較明顯。其中,僅交通方式就包括了軌道交通、公共汽車、貨運客車、私家車等多種形式,因此要不斷整合機動車的車型,構建完善的城市交通能耗與碳排放數據的統計監測體系,以精細化的現狀核算方法和預測模型為制定城市交通碳減排量化目標提供良好的技術支撐。

4.4 創新建立交通運輸碳賬戶與交易制度

成立低碳運輸基金,推動產業發展。在中國的發展過程中,運輸行業的發展將會更加具體、深入。碳交易系統的控制器可以是一個交通公司或一個單獨的交通工具,如公交車、出租車、港口、航空、機場以及企業等。然而,對于公路貨運和社會車輛而言,要建立碳賬戶系統,按照汽車的能量和型號來決定所需的碳限額,從而實現低碳、高效運營,并在市場上銷售過剩配額來獲取利潤,通過碳賬戶和交易系統來促進低碳交通的做法。同時,可以由政府和民間合作建立一個早期的運輸定額收入基金,將其用于有利可圖的低碳運輸基礎設施和經營活動,支持公交發展,并為其提供資金和技術支持。

4.5 提供配套的法規標準和技術保障

依據國際經驗來看,城市交通體系的碳中和將帶來交通能源、出行等層面的重大變革,相關部門不僅要加強技術創新,還要逐步完善相應的法律法規和政策標準。建議從國家和城市層面加強研究創新,構建科學、健全的碳交易目標,并與相關法律法規相適應,確保交通運輸碳排放有法可依,依法推進碳交易體系的進程,確保重點政策措施落到實處。

5 結語

本文系統梳理了運輸公司參與碳交易的可能性,重點分析了我國運輸企業在新的環境下參與碳交易的必要性和需求,并提出了相應的政策建議。當前,我國碳排放交易市場穩步發展,且已建成了全球第二大碳交易系統,碳交易在我國有廣闊的市場前景。我國運輸企業的碳交易以固定的排放來源為主,而運輸企業具有巨大的發展空間。在推進生態文明建設和全國范圍內推廣碳交易的前提下,本文還討論了交通企業在碳交易中的相關政策。尤其要加強對交通運輸的碳交易的頂層設計,研究大數據分析的方法與標準、構建交通行業的碳排放激勵體系,建立健全的碳金融交易和交通運輸碳交易監管機制。