關于星系光譜紅移的思考

郁犁,孫澤信

(1.南京地鐵建設有限公司,江蘇南京 210000;2.江蘇省地質工程勘測院,江蘇南京 210000)

光譜是光線或一束光(衍射光柵光譜的線或束光源同理)折射展開的結果,由于地球上獲取的星系光線是空間光(子)束的集聚線,它反映的是星系光線陣的空間特性。星系的星光在背景輻射參照系中傳播過程就是其面密度隨傳播距離成平方反比;其波面任意截線上的線密度隨傳播距離成反比。地球絕對運動除運動方向外,其獲得的光線均沿星光波面正切或斜切拾取符合條件的光(子)束,由此獲得的光譜體現了星系光線陣的縱、橫向合成效應。星系的星光在背景輻射參照系中(不考慮星際消光影響)因光速不變其縱向構成和密度不變;其橫向密度必定隨傳播距離成正比地變得稀疏。在一定范圍內,橫向稀疏不影響拾取光線光譜;超過某個臨界范圍,星光的縱向分布不足以彌補其橫向間距的不斷擴大,拾取光線中光(子)束排列間距不斷拉大且和距離成正比增加,其結果就是光譜紅移不斷加大并和星系與地球距離成正比增加。這正是哈勃定律揭示的星系觀測結果,但其原因似乎不是星系退行或者宇宙紅移。隨星系距離繼續加大,當超過一定范圍,星系光線的拾取變得極其稀疏以至于不能構成光線而成像,則該范圍之外的星系將無法觀測,該范圍似乎又構成了和宇宙年齡無關的視界。視界之外的星系(假設其空間分布和視界之內一致且在宇觀上均勻)的星光將以各向同性的背景輻射的方式到達地球(除我們測得的微波背景輻射外,似乎還應有其他波段或間斷或連續的背景輻射)[1]。

一、星系光譜紅移構成

(一)星系紅移成因和構成

本人《關于光行差普遍性和光線構成的思考》文章已論述,星系紅移并非由多普勒效應所致,而是星系光線陣截取不同而致。因而星系譜線紅移不是其退行表現,并且其紅移關系要比多普勒紅移復雜。在宇宙尺度上星系本動對譜線移動影響基本相當,星系紅移(或者譜線移動)主要影響因素是星系的光度、大小、自身對地球的視角、星地距離、星際消光、星系和地球絕對運動方向的夾角等。概括而言就是光源、光線陣光(子)束橫向密度和地球拾取光(子)束的橫向切角,即光源、傳播和接收三大影響因素。

就光源而言,星系光度越大、體量越大(其面光源越大)、星系面和觀測方向越正交則其光線陣的橫向密度越大;就傳播而言,星地距離越大、星際消光越強則其光線陣的橫向密度衰減越大;就接收而言,由于地球的絕對運動,沿其運動方向不同的觀測方位光線的拾取密度不同,沿地球絕對運動垂直方向光線拾取密度正切而稀疏影響最小、隨斜切角不斷增大或者和地球絕對運動方向不斷靠近光線拾取密度不斷稀疏、在地球的絕對運動方向上要么無光(子)束拾取,要么拾取同一族光(子)束。

總之,星系紅移和光源特性成反比、和傳播特性成正比、和接收特性的光(子)束拾取切角正弦成反比。

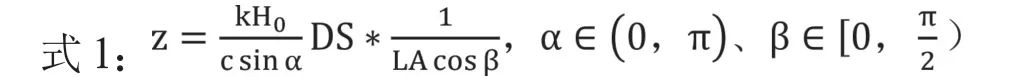

式1中z為星系紅移、c為光速、α光(子)束拾取切角、H0為哈勃常數(為對比和分析保留,其意義和哈勃退行無關)、k為保留哈勃常數并考慮星系本身特性的比例系數、D為星地距離、S為星際消光系數、L為星系光度、A星系余弦面光源大小、β為星系面光源和視線法向夾角。

(二)空間和比例關系

“式1”前半部分和星系光線陣特性以及光(子)束拾取特性有關;后半部分和光源有關。前者反映了空間特性對譜線移動的影響,即全宇宙空間就空間分布而言相同距離和類型的星系因方位不同表現出不同的紅移量(哈勃常數沿不同方位取值不同),和地球絕對運動方向垂直的星系紅移最小,夾角越小則紅移越大并和其正弦成反比;后者反映了星系本身特性對譜線移動的影響,并表現出比例關系,即越小越暗的星系在相同距離和方位的情況下有越大的紅移,反之則紅移越小。距離模數反映的正是這種比例關系。

哈勃定律由實測歸納出紅移和距離的線性關系并按多普勒效應推出宇宙膨脹結論,該定律呈現了宇宙空間均勻膨脹的一般結論。本文從光行差和光線構成分析入手,按地球絕對運動對星系光線陣光(子)束截取(或拾取)原理給出“式1”星系紅移和光源、傳播和接收關系結論,該結論直接否定了星系退行和當下廣泛接受的宇宙膨脹理論有本質沖突,必然不被主流顧盼和審視。只有通過嚴酷的論證和驗證方可博業界稍加留意。

二、觀測和實驗驗證

(一)造父變星光變和光譜移動論證

對于多普勒紅移,哈勃宇宙紅移反映了空間均勻膨脹特性且這種紅移和星系本身特性無關(按本文論述這種膨脹似乎不成立,盡管這種處理方便)。認識并接受了本文星系譜線移動分析結果,則“式1”后半部分表明星系譜線移動不僅和星系本身特性線性關聯,而且該譜線紅移和上述宇宙膨脹框架是完全分離的。當宇宙空間條件相同,不同星系對應不同紅移。

造父一在仙王座δ位置處赤緯約58.5°,其方位靠近和地球絕對運動方向60°范圍內,光線截取效應適中。當距離等空間特性不變時,該星光度變化為論證“式1”提供了直接證據,即該星光度改變成反比地影響其譜線紅移。由于光速在宇宙背景輻射參照系不變,光度變化反映了光線陣密度的變化。光線陣波面線密度和光度變化成正比,故造父變星光度增加則地球上光線的光(子)束拾取密度成正比增加;反之按正比減小。

造父變星的光譜移動和其光變情況完全一致,譜線隨其亮度增加而成正比增加藍移值直至最亮時達到極大值;之后譜線隨該星亮度變暗而成正比增加紅移值直至最暗時達到極大值。這正是光(子)束拾取和其拾取方向線密度變化的直接證據,也是“式1”揭示的星系自身光度等特性對其譜線移動影響。

在本人《關于光線的思考》和《關于光行差和光線構成的思考》發表前,我們習慣于把光譜移動和多普勒效應直接掛鉤,即星系的視向運動。事實上,造父變星光度最大和最小時其半徑均接近最小半徑的1.25倍。按多普勒效應分析,其譜線移動正好和觀測相反,和其脈動變化沒有關系,因此造父變星的光譜移動是其光線陣密度變化的結果。因為地球的絕對運動對光線或無縫光譜光束的拾取反映了星系光線陣的空間特性,我們得到的光譜必然和光線陣空間密度線性相關[2]。

我們設想造父變星增大其和地球的距離,則其光線陣線密度將和其距離增加而成反比減小,其光譜也按比例紅移。但這種紅移僅表示星系距離變遠,而非其退行。再進一步設想,當該星遠離地球達到一定范圍后,其視星等不斷增大直至無法通過光學儀器觀測,而此時其拾取光(子)束已稀疏到不能構成光線,該星就不在我們的視界了(視覺暫留時間決定人眼觀測光線的光(子)束最大間距,通過照相延長曝光時間可突破此限制,因此可獲得更多人眼觀測不到的星系),同理宇宙空間存在大量的埋藏星系也就不出所料了。推而廣之,不同星系有不同的視界,宇宙的視界由最大、最亮、垂直地球絕對運動方向且面光源正交、受星際消光影響最小的星系決定。

(二)類星體大紅移論證

伴隨20世紀60年代類星體的偉大發現,類星體之謎一直困惑著天文和物理學界。按照哈勃宇宙紅移理論,紅移z最大達到6.28的SDSS100+0524類星體,其退行速度達到光速的96.3%,對質量達到星系核量級的天體有如此高速的運動著實令人費解;巨大的退行速度意味著極其遙遠的距離,對于百億光年的星地距離我們依然可以探知其光芒,說明其光度大得驚人,據估算,一個具有星系質量十分之一的類星體的光度要超過銀河系光度的100倍,其產能率超過普通恒星1000倍,這種產能機制是已知物理過程無法實現的。本文嘗試破解上述謎團。

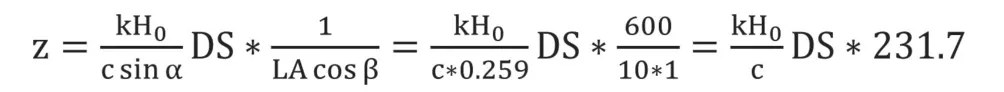

上述類星體之謎正是哈勃退行的理論困局,按本文論述,紅移和退行無關,上述光速96.3%的運動不存在;哈勃紅移為宇宙特定區域或方位線膨脹率,和星系本身特性無關,整個宇宙只有一把標尺,故距離推算和星系實際距離不符,按“式1”所述星系紅移由其光度、方位等因素決定。如SDSS J1030+0524類星體位于赤經10h30m和赤緯約5°,和地球絕對運動方向夾角0.262弧度,sinα=0.259(地球在宇宙中的絕對速度為369±1km/s,其方向為赤經11.3±0.1h、赤緯4°±2°。該速度比地球繞日公轉速度高出一個數量級、比其自轉地表線速度高出三個數量級,地球絕對運動決定光(子)束拾取);紅移值6.28;光度按sb、sc星系平均質光比推算至多為一般星系的10倍;類星體按sb、sc星系核尺度推算,其面光源尺度最多不超過普通星系的1/600;按最大面光源視角,cosβ=1。對比“式1”推算:

即類星體紅移被其本身特性和光(子)束拾取方式增加到231.7倍。按“式1”推算其對應距離為121.5mpc/kS(k為保留哈勃常數的比例系數,折算為哈勃常數推定過程觀測方位的距離;S星際消光系數)為千萬光年量級和百億光年量級相去甚遠,產能率上面已按普通星系設定。因此,類星體之謎不復存在,可視同一般星系中獨特的一種。

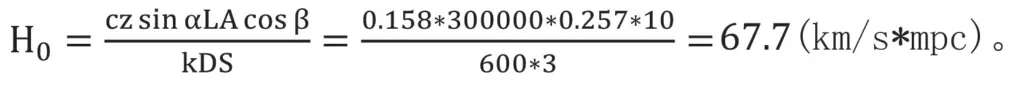

(三)哈勃常數對比驗證

本文以3C273類星體距離、方位和星體自身資料對比驗證哈勃常數。該星系赤經12h30m、赤緯約2°sinα=0.257;z=0.158;噴流視大小23角秒,估計其星體視大小至多5角秒,按類星體較大直徑10光年推算,該星系距離為3mpc,對應“式1”D=3mpc/kS;光度仍然按sb、sc星系平均質光比推算至多為一般星系的10倍;類星體按sb、sc星系核尺度推算,其面光源尺度至多不超過普通星系是六百分之一;按最大面光源視角,cosβ=1。

通過“式1”可推出和哈勃定律表述對應的H0,注意,這里為對比保留前半部分,但意義絕非退行。

對應哈勃定律中H0=100h(km/s*mpc),h∈[0.65,0.7],上述哈勃常數推導符合得很好。

“式1”的物理意義和哈勃定律的宇宙均勻膨脹不同,就理論邏輯而言,前者源于光行差和光線結構由幾何、解析和物理推定并指向靜態宇宙;后者源于多普勒效應受光線表象誤導(當然不反映宇宙事實)并指向均勻膨脹的動態宇宙。

不同星系因其和地球絕對運動方向不同和自身面光源和結構形式不同有不同的紅移距離比,同一類星系紅移距離比因觀測視角和面光源張角不同也有差異。同樣星系在垂直地球絕對運動方向紅移最小,而接近平行的方向趨向無窮或取定值。在測定星系紅移后,要根據其方位、面光源張角、星系類型等因素按“式1”進行距離修正。紅移和星際消光系數S成正比,而消光系數和距離關系非線性,在不太大的范圍可粗略為線性,故哈勃常數對應該范圍不變[3]。

(四)實驗驗證

上述宇宙觀測事實論證表明本文紅移理論可以解釋星系紅移成因,而這種成因是可以通過實驗觀測驗證的。實驗和紅移一般結論另文論述,大致思路是擴散太陽光束觀測其譜線移動并定量確定太陽照度變化和紅移變化的函數,藉此確定紅移和星系光度、體量、距離、星際消光等因素的觀測關系并研究動系輻射解析方程,給出星系紅移的一般結論。

三、結束語

星系光譜紅移是地球絕對運動拾取反映其空間特性的光(子)束或光束集合的結果,將紅移和退行直接等同不能反映宇宙真實狀態。