全國職業院校技能大賽教學能力比賽獲獎統計及特征分析

——基于2012—2020年大賽高職組數據

楊淑枝

(廣東農工商職業技術學院,廣州 510507)

0 引言

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》[1]指出,信息技術對教育發展具有革命性的影響,必須予以高度重視。中共中央、國務院印發的《中國教育現代化2035》[2]明確指出要加快信息化時代教育變革。為推動信息技術與教育教學的深度融合,提高教師教育技術應用能力和信息化教學水平,自2010年起至今,教育部已連續11年舉辦了“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”(下文簡稱“大賽”)。多年來,大賽與時俱進、不斷創新,不斷鞏固比賽成果,在提升教師的信息化教學能力方面起著舉足輕重的作用,同時在日常教學中發揮著對教師教學能力提升的引導價值和推進作用。可以說,大賽是新時代職業教育領域由教育部主辦的規格高、范圍廣、規模大、反響熱烈的全國性教師教學比賽項目。2019年4月教育部、財政部制定的《中國特色高水平高職學校和專業建設計劃項目遴選管理辦法(試行)》[3]中明確指出教師在全國職業院校教學能力比賽獲獎是國家“雙高計劃”學校應具備的9項標志性成果之一,由此可見,大賽已經成為國內教師教學領域極具含金量的賽事。

文章以教育部公布的2012—2020年度全國職業院校技能大賽教學能力比賽獲獎名單內高職組(中職組不在此次統計范圍內)共計2190項獲獎作品作為研究樣本和主要數據來源進行分析。主要采用統計分析法和文本分析法來對大賽獲獎作品開展多維度的分析,并對獲獎作品視頻進行梳理分析,剖析獲獎作品蘊含的特征,以期從中汲取經驗,進一步推動我國職業教育教學改革。

1 大賽數據的多維度分析

1.1 大賽簡述

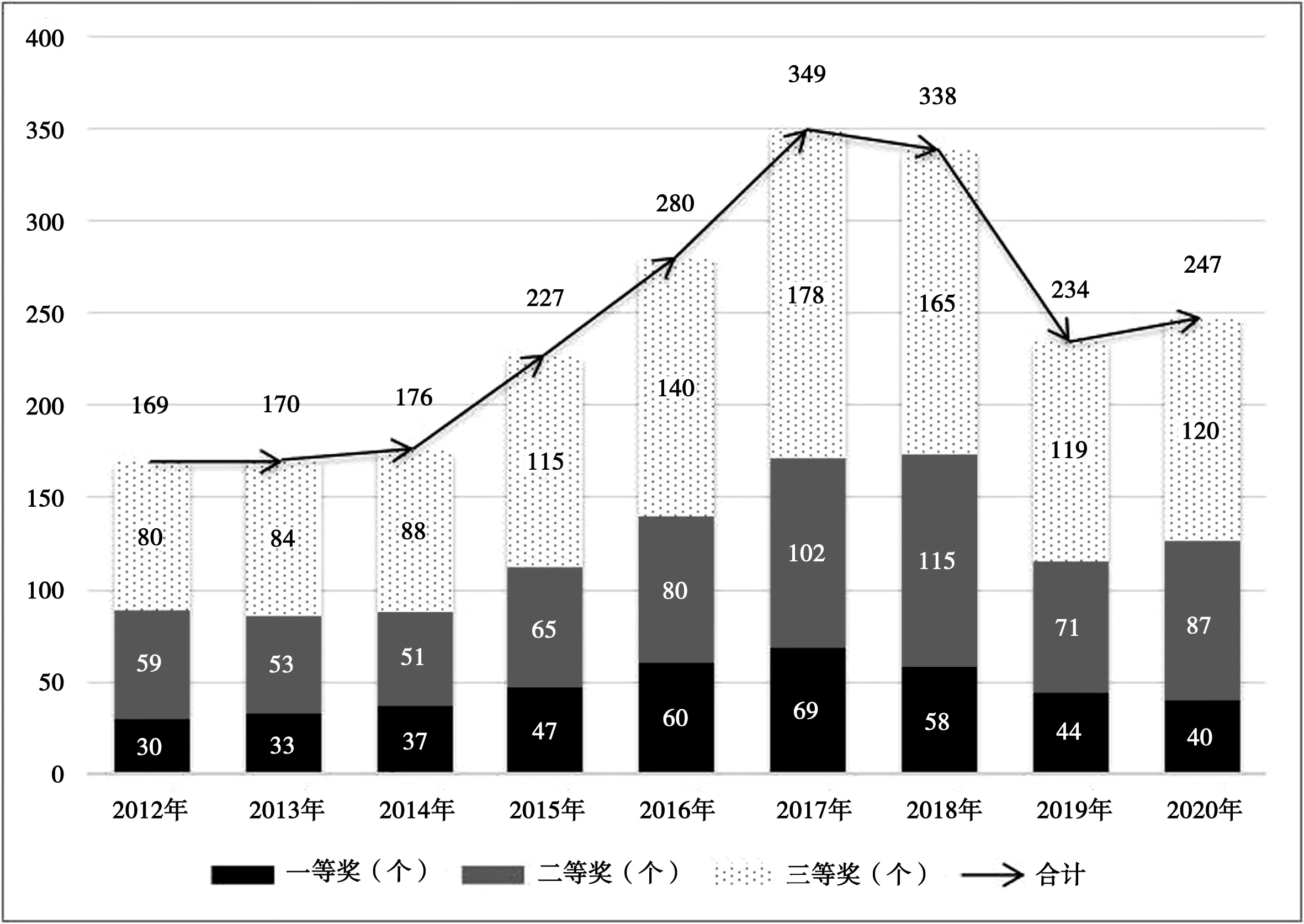

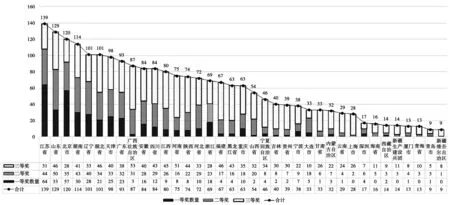

大賽最早于2010年在遼寧沈陽舉辦,大賽名稱為“全國中等職業學校信息化教學大賽”;為進一步促進信息技術在教育教學中的廣泛應用,2012年大賽增設高職組,大賽名稱為“全國職業院校信息化教學大賽”;2018年大賽更名為“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”,納入全國職業院校技能大賽賽事體系,從最初重點考察教師的信息技術應用能力進一步拓展為全面考查教師團隊的教學能力。截至2020年,大賽高職組舉辦了9屆,累計共有2190項作品獲獎。通過統計每年大賽高職組一、二、三等獎的獲獎數量從而制作成圖1。通過數據分析可以看出,高職組獲獎數量峰值是2017年的349項,與2012年的169項相比增加了180項。2018年較2017年略有減少,獲獎數量為338項。隨著2019年全新賽項的開展,獲獎數量回落到234項,2020年獲獎數量略有上浮,為247項。大賽高職組的獲獎數量整體呈現穩中上升的趨勢。

圖1 歷年“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”高職組一、二、三等獎獲獎數量統計

1.2 大賽賽項設置歷程

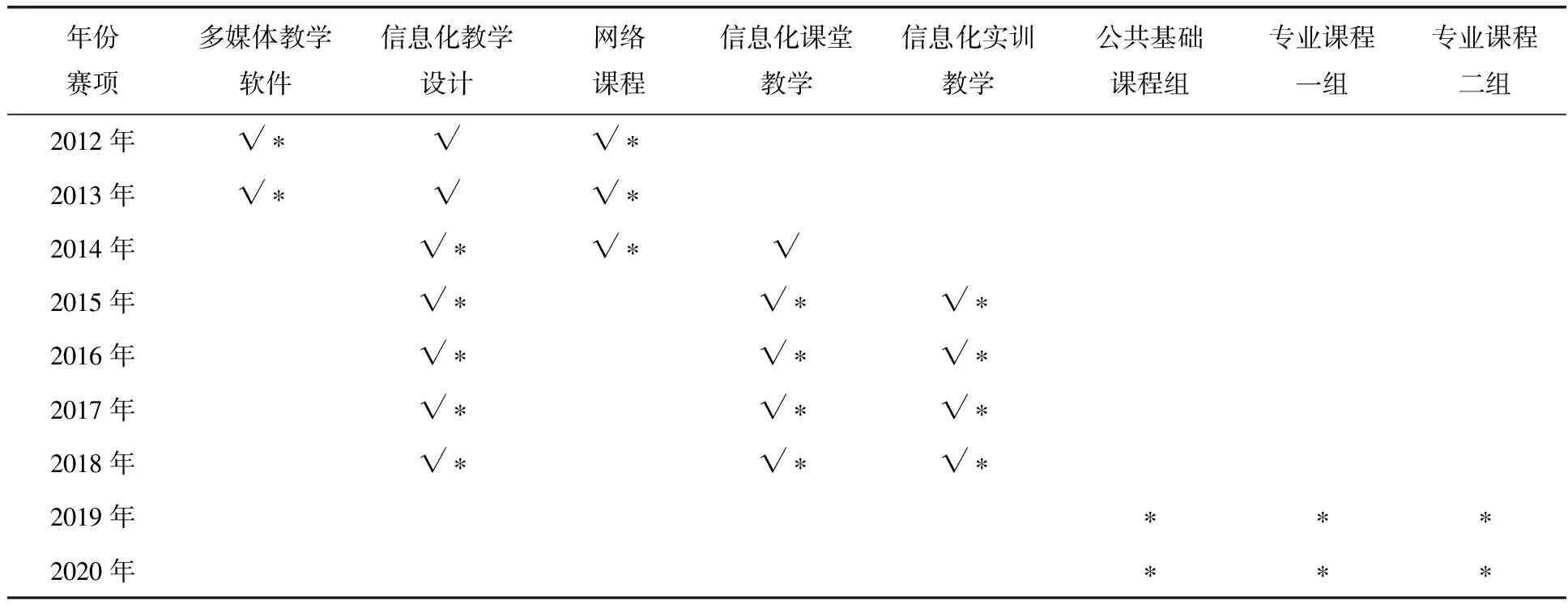

大賽引領著職業教育教學的改革與創新,促進參賽教師信息化教學能力的提升,其賽項設置、參賽方式也伴隨著大賽的深入開展在不斷優化及調整。2012年及2013年,比賽項目分為多媒體教學軟件、信息化教學設計比賽、網絡課程三大項,其中信息化教學設計賽項僅限個人參賽,其余兩賽項可以個人或教學團隊參賽;2014年大賽取消多媒體教學軟件賽項,增設信息化課堂教學賽項并僅限個人參賽;2015年大賽賽項重新調整,取消網絡課程賽項,新增信息化實訓教學賽項;2015年至2018年連續四屆大賽的項目調整為信息化教學設計、信息化課堂教學、信息化實訓教學三大項,三個賽項的參賽方式都可以由個人或教學團隊參賽;2019年大賽賽項由過去的課程輪回、年度互補,到目前的課程、專業全覆蓋,賽項設置逐步科學合理[4],取消原來所有賽項,新設置公共基礎課程組、專業課程一組和專業課程二組三個賽項。根據教育部相關文件統計,歷年大賽賽項設置及參賽方式情況,見表1。

表1 歷年“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”高職組賽項設置及參賽方式一覽表

1.3 大賽獲獎作品的完成方式

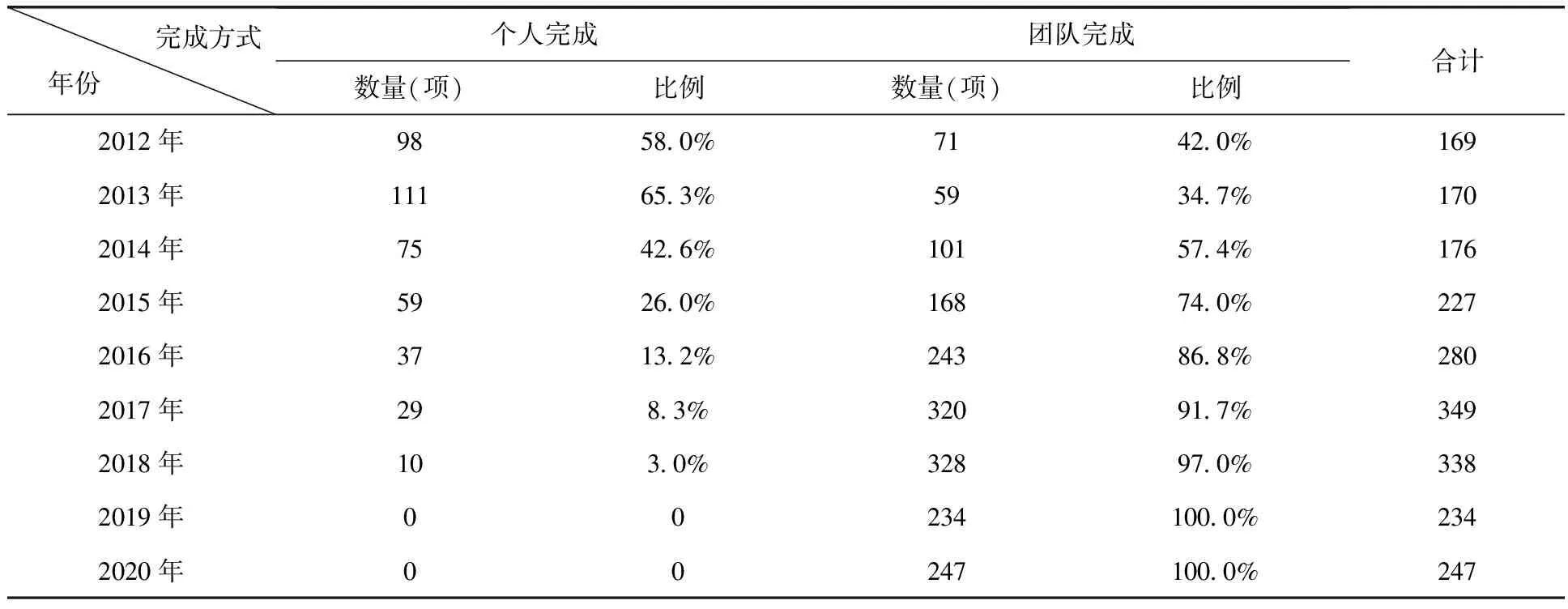

筆者進一步對2012—2020年9屆大賽高職組的2190項獲獎作品的完成方式開展統計(如表2所示),除了2012年,從2013年起至2020年,獲獎作品由個人完成的占比逐年降低,由65.3%下降至0;而由團隊完成的占比則逐年攀升,由34.7%上升至100%。值得一提的是2015年至2018年期間大賽所有賽項均允許以個人或團隊完成,但是大部分的參賽隊還是選擇了以團隊參賽,團隊完成的占比更是從2015年的74%一路攀升到2018年的97%。這與大賽方案中倡導的“鼓勵產教整合、校企合作、多方參與”相一致。從2019年起大賽各賽項的參賽方式調整為以教學團隊(2~4人)參賽,至此大賽獲獎作品的完成情況全部為團隊完成。

表2 歷年“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”高職組獲獎作品完成方式統計表

1.4 各省(市、區)獲獎分布特點

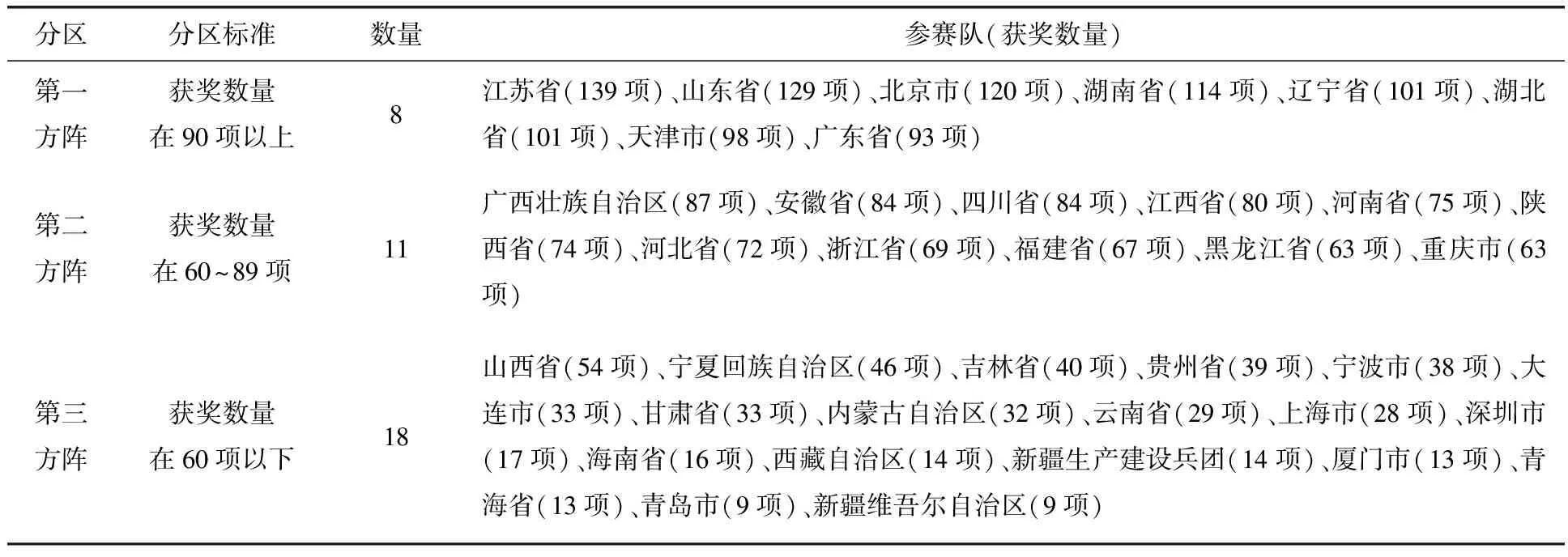

在2012—2020年9屆全國職業院校技能大賽教學能力比賽高職組,共有37支參賽隊獲獎。筆者對9年來各參賽隊累積的獲獎數量進行累加統計,如圖2所示。經過數據分析,9年來37支參賽隊均有獲獎經歷,但是各參賽隊的獲獎數量、獲獎級別分布不均衡。9年來獲獎數量最多的3支參賽隊是來自江蘇省(139項)、山東省(129項)及北京市(120項),獲獎最少的是新疆維吾爾自治區參賽隊(9項)。就獲獎數量而言,獲獎最多的參賽隊是獲獎最少參賽隊的15.4倍。

圖2 歷年“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”高職組各參賽隊累計獲獎數量統計

筆者對上述數據進行了進一步分析統計,以2012—2020年37支參賽隊累加的獲獎數量為分區界值,獲獎數量在90以上的參賽隊歸為第一方陣,共有8個省(區、市),其中獲獎數量最多的是江蘇省,其獲獎數量有139項。獲獎數量在60~89項的參賽隊歸為第二方陣,共有11個省(區、市)。獲獎數量在60以下的歸為第三方陣,共有18個省(區、市),具體見表3。

由于各地區的信息化教育發展起步時間不同,再加上經濟發展水平不同等因素,因此各參賽隊在信息化教育的發展速度及規模、教師教學能力等方面也存在差異,各地區的參賽隊在大賽中也表現出明顯的差異。從表3可以看出,東部地區有6支參賽隊入圍第一方陣,與中部2支參賽隊占據大賽獲獎數量前八強。除去市級參賽隊,處于第三方陣中的大部分參賽隊來自西部地區。由于東部地區位置優越、經濟實力較強等因素,大部分都是教育強省,無論是在教育理念、教育資源、教育實踐等方面都具備相當實力,因此東部地區的教育信息化獲得蓬勃發展,在大賽中的獲獎數量及級別表現優異。從區域比較來看,西部地區與東部地區獲獎數量差距大,與中部地區之間獲獎數量差距也較大,說明整體而言西部地區不具備明顯的競爭優勢。東中西部地區在大賽獲獎數量上表現出明顯的非均衡性。

表3 歷年“全國職業院校技能大賽教學能力比賽”高職組各方陣分布概況

2 近年來大賽獲獎作品的特征分析

通過對大賽官方網站及在中國教育網絡電視臺《2020全國職業院校技能大賽教學能力比賽優秀作品展示》[5]發布的獲獎作品視頻進行梳理分析,剖析獲獎作品蘊含的特征并加以總結如下:

2.1 融合思政元素,牢固立德樹人

習近平在全國高校思想政治工作會議重要講話中強調:“要堅持把立德樹人作為中心環節,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,實現全程育人、全方位育人,努力開創我國高等教育事業發展新局面”[6]。大賽最新方案要求引導學校和教師以立德樹人為根本任務,推進“三全育人”,落實“課程思政”要求。如大賽作品《主題展覽講解設計與實施》[5],團隊面向展覽講解員工作崗位,深入挖掘課程思政元素,將思政元素和勞動教育有機融入課程教學,潛移默化中對學生的思想起到引領和精益求精的工匠精神、積極向上的勞動精神的塑造作用。

2.2 適應疫情防控,突出創新舉措

受新冠肺炎疫情影響,2020年教育部印發了《關于在疫情防控期間做好普通高等學校在線教學組織與管理工作的指導意見》,決定在高校全面實施在線教學[7]。全面實施在線教學對高職院校的教學模式產生了深遠影響,師生的教學模式和學習方式也隨之發生了重大變化,2020年大賽及時調整方案,對于在疫情期間開展的課程,要求教師在教學實施報告中“突出疫情防控期間線上教學的創新舉措和成效”。例如:大賽作品《新能源二手車鑒定評估流程》[5],當學生由于疫情原因不能回校參加一體化實訓時,教師創新使用帶有手機的“直播安全帽”,將教師的操作經過直播同步顯示分享給學生。

2.3 鼓勵多元聯動,引導團隊建設

2019年是大賽實施全新方案的第一年,比賽首次鼓勵跨校聯合、校企合作、東西協作組建教學團隊參賽[4],參賽方式調整為必須以教學團隊(2~4人)參賽。

2.4 融入先進理念,創新教學手段

最新大賽的評分指標中單列“特色創新”一項,強調作品應“能夠創新教學與實訓模式”。在近年來的獲獎作品中可以發現教師越來越重視在教學中融入教與學的先進理念,運用大數據、云計算、人工智能、虛擬/增強現實等現代信息技術來創新更為有效的教學手段。例如:大賽作品《中西融合式宴會服務》[5]在開展國宴中的揭蓋服務教學時,學生如果通過常規的練習在短時間內無法達到整齊劃一。而作品創新使用體感檢測系統幫助學生在短時間內以最快的速度評測出操作是否規范,使用信息化手段非常快速地捕捉到學生的動作是快了還是慢了,以此有效開展教學過程監測。

3 統計結果分析

文章通過統計歷屆大賽高職組的賽項設置、獲獎參賽隊、獲獎數量,得出如下結論。

第一,大賽賽項的設置趨于穩定。多年來大賽的賽項經歷了幾次調整,從2019年起開始趨于穩定,目前的課程、專業全覆蓋,賽項設置逐步科學合理。

第二,大賽出現覆蓋面廣,但各參賽隊獲獎數量差異較大及獲獎地區不均衡的現象。按2020年全國教育事業統計主要結果,2020年全國共有高職(專科)院校1468所[8],2012至2020年全國共有607所高職院校有獲獎經歷,即全國41.3%的高職院校有全國教學能力比賽獲獎經歷。然而從前文統計情況可以看出,大賽效應促使全國各所學校積極參加,但獲獎多數集中在東部地區的學校。

第三,大賽引領團隊建設。從2019年起大賽實施全新方案,要求作品的完成情況須為團隊完成。2020年大賽方案中指出,大賽應引導各地各學校以高素質教師隊伍建設為著力點,推進高水平、結構化教師教學團隊在信息技術應用、團隊協作等方面的水平,構建職業教育教學質量持續改進的良好生態。同時鼓勵國家級和省級的教學名師、教學創新團隊負責人、教學成果獎主持人以及具有正高級專業技術職務的優秀教師報名參賽。此舉對教師團隊的綜合素質、專業化水平和創新能力的全面提升起到促進及推動作用。

第四,獲獎作品更具示范性及傳播性。較往年成果通過網絡展示傳播有所不同的是,2020年由中國教育電視臺聯合教育部有關司局聯袂打造的《2020全國職業院校技能大賽教學能力比賽優秀作品展示》在中國教育電視臺四頻道推出。節目依托2020年全國職業院校技能大賽教學能力比賽,以現場比賽中表現優秀的教學團隊和精品課程為展示對象,為全國職業院校教師提供優秀的教學示范,助力中國職業教育發展[5]。大賽的獲獎作品借助網絡、電視等多種媒體平臺進一步擴大宣傳、展示、分享,大賽成果得以進一步鞏固,社會關注及示范傳播性也隨之提升。

4 結語

全國職業院校技能大賽教學能力比賽自開辦以來,經過十多年的積累及沉淀已趨于成熟。大賽讓我們領略了職業院校教師團隊的教學風采,促進了現代信息技術與教育教學的深度融合,是全國職業院校教師優秀教學成果集中展示的有效載體和途徑,也是進一步提升職業院校教師教學能力的有效平臺。我們應該加強教學資源的共建共享,通過多種平臺、多種媒體擴大傳播,廣泛宣傳推廣大賽的優秀獲獎作品,并采取多種措施促進教師把大賽成果運用到一線教學中去。多措并舉力促比賽成果轉化,以期推動職業教育現代化發展,不斷提升我國職業院校的全面發展。