丹東地區極端降水事件的水汽來源和環流特征

徐金秀,單璐璐,辛 鑫,孫 瑩

(東港市氣象局,遼寧 東港 118300)

工業革命以來,隨著人類活動的加強,全球變暖已經成為不爭的事實,20世紀的升溫率是近千年以來最快的,并且過去50年以來升溫速率更快。已有的研究發現,全球變暖導致熱浪、干旱、洪水等極端天氣事件頻發,強度也逐漸加強,這種溫濕配置的變化也導致區域的降水和水文循環都發生顯著差異,進而將對環境、生態系統和社會經濟可持續發展和自然生態系統產生重要影響[1-3]。

丹東市地處遼寧省東南部,于遼東半島與朝鮮半島形成的倒“V”字形喇叭口頂端,長白山脈東南部,地勢從東北向西南傾斜,特殊的地理位置和地形條件,使得丹東地區成為淮河流域以北降水最多的地區。值得注意的是,過去的幾十年來丹東地區的極端降水無論是頻率還是強度皆在增強[4],容易產生城市內澇等風險。因此,研究丹東地區水汽來源,特別是極端降水事件的水汽來源,對提高丹東地區降水預報預測及防災減災有重要意義。前人對于中國東部地區水汽輸送和來源的研究已有不少,例如馬梁臣[5]等通過模擬計算暴雨個例的水汽輸送通道及不同源地的水汽貢獻,得到東北地區典型暴雨個例水汽通道基本有兩支,一支來自南海或西太平洋的海面,另一支來自西北氣流的水汽輸送。楊柳[6]等分析得到了影響我國東部季風降水水汽通道有6條:印度季風區偏南的西風水汽輸送;印度季風區偏北的西風水汽輸送;西太平洋副高到來的太平洋水汽;西風帶的水汽輸送;來自孟加拉灣向北的水汽輸送;來自印度洋和孟加拉灣在中南半島轉向及來自南海的水汽。

丹東作為東北地區降水最多的城市,且在全球變暖背景下其極端降水強度和頻率普遍增強,那么,增強的極端降水的水汽來源特征是什么?是否與東北其他地區有差異?探究并回答這些問題,無論是加深對相關科學問題的理解還是對丹東地區的洪澇等地質災害戰略部署有重要的科學價值和現實意義。

1 資料與方法

1.1 資料

本研究降水數據來自1960年—2020年遼寧省丹東市氣象4站逐日降水資料。使用的大氣環流要素資料來自美國國家環境預測和大氣研究中心(NCEP/NCAR)的1960年—2020年再分析逐日、逐月資料(Kalnay等,1996),空間分辨率為2.5°×2.5°,從地面到高空共分為17層,筆者選取了水平風場、位勢高度、垂直速度、比濕等氣象要素。海溫資料來自NOAA重建海溫數據集,分辨率為2.0°×2.0°。

1.2 計算極端降水事件的方法

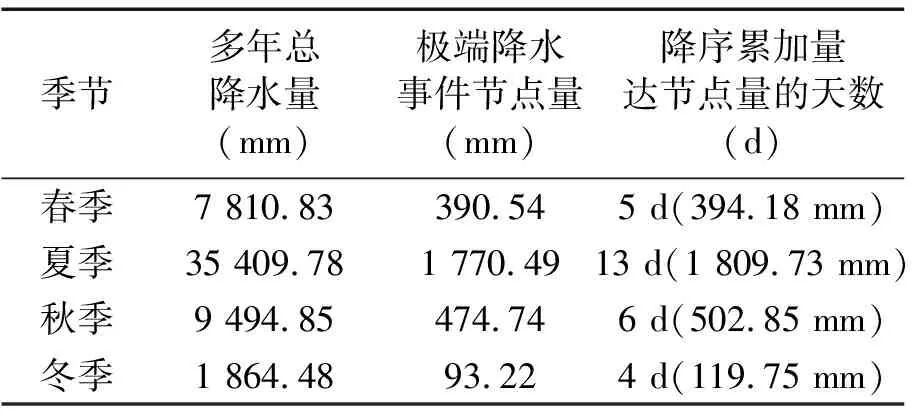

在對極端降水事件的環流特征和水汽輸送分析之前,首先要計算丹東地區的極端降水事件。將1960年—2020年遼寧省丹東地區各個季節的降水分別進行區域平均,并求出多年季節總降水量,按該總量5%的降水量作為選取極端降水事件的節點量。之后對各季節的日降水數據進行降序排列,對各季節的日降水量從大到小依次累加,當其累加總量大于選取極端降水事件的節點量時,得出求和的天數,同時選出對應的極端降水日期。具體選取結果見表1。

表1 丹東地區各個季節極端降水日數

2 丹東地區降水特征

過去近70年丹東地區平均降水量:春季140.4 mm,夏季645.8 mm,秋季178.3 mm,冬季35.6 mm,全年降水2/3集中在夏季。受地形影響,平均年降水量自西南向東北遞增,寬甸縣最多為1 105.4 mm。年降水量最多出現在1985年為1 470.1 mm,最少出現在2000年為523.3 mm。降水量年代際變化表現為:20世紀50年代—60年代中期,降水量偏多;60年代中后期—整個70年代,持續偏少;80年代之后降水量逐步增加,之后陡降進入起伏波動階段。丹東地區降水主要集中在夏季,占全年降水60%以上,且根據李慧琳[7]等統計,6月—8月為各類地質災害高發期,占全年各類地質災害發生次數的96%,所以筆者只討論夏季極端降水事件。

3 丹東地區極端降水事件的水汽來源與環流和海溫的關系

對1960年—2020年丹東地區每個季節極端降水事件發生時低層水汽通量(1 000 hPa~700 hPa)和整層(1 000 hPa~300 hPa)分別進行合成,結果表明低層和整層結果都近似,由此可知,低層水汽輸送在整層水汽輸送中占有很大比重,因此本研究僅考慮整層水汽輸送。由于降水的產生不僅僅與水汽輸送的強弱有關,還與垂直運動有密切的關系,因而進一步計算了極端降水的垂直速度,制作出1960年—2020年丹東地區夏季極端降水事件發生的前一天和當天垂直速度圖。為進一步了解極端降水發生時的大氣環流異常情況,對丹東地區夏季高、中、低層位勢高度場和風場進行合成分析。結合以上,對丹東地區夏季極端降水事件環流異常進行分析。

3.1 丹東地區夏季極端降水事件水汽來源

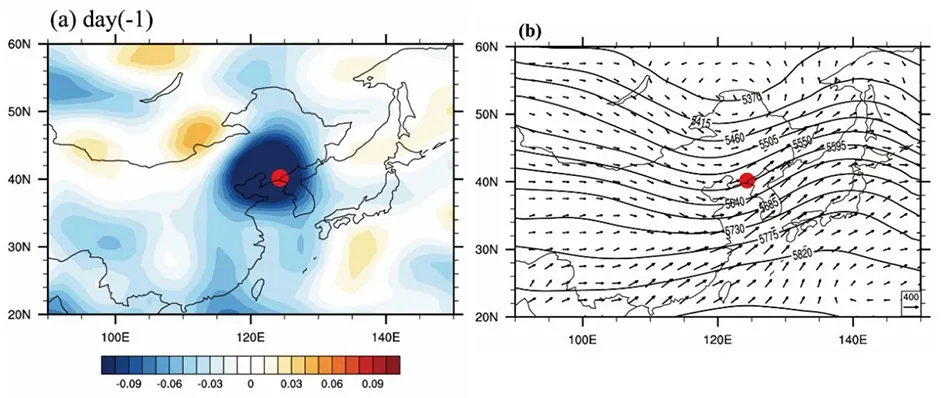

圖1為1960年—2020年丹東地區夏季極端降水事件發生的(a)前一天的垂直速度和低層水汽通量(箭頭)和(b)整層水汽通量(箭頭)分布。

通過圖1可知,在丹東地區夏季極端降水發生時,中緯度范圍存在兩脊一槽環流形勢,丹東地區位于槽前,副高中心線位于30°N。影響丹東地區夏季極端降水的水汽輸送路徑主要有3個:①丹東地區夏季極端降水事件水汽來源主要由江淮、江南、淮南和渤海、黃海、東海的水汽隨低空急流輸送到丹東地區;②來自南支西風帶低槽前部的西南氣流和南海中南半島上空的轉向氣流孟加拉灣的水汽;③來自西太平洋日本海的水汽沿副高邊緣的輸送。

圖1 (a)垂直速度和低層水汽通量(箭頭)和(b)整層水汽通量(箭頭)分布

圖2 中、低、高層高度場距平和風場距平

3.2 丹東地區夏季極端降水異常環流特征

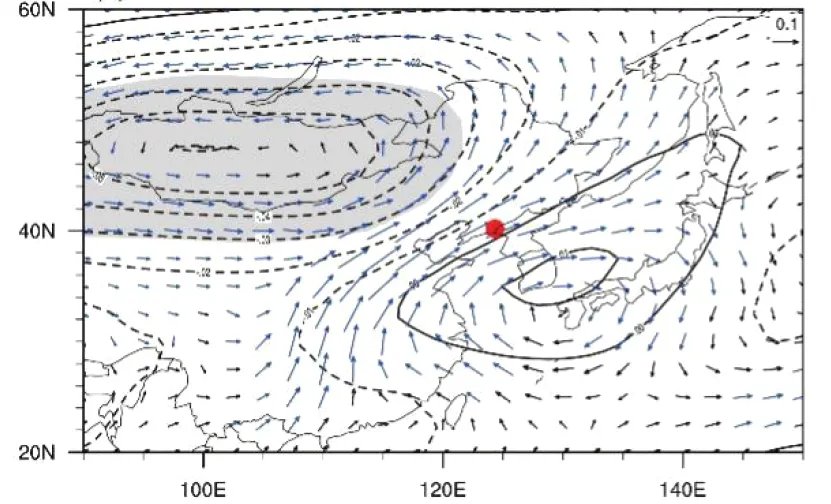

圖2為1960年—2020年丹東地區夏季極端降水事件的200 hPa高度場距平(a,等值線)和風場距平(b,箭頭);500 hPa高度場距平(c,等值線)和風場距平(d,箭頭);850 hPa高度場距平(e,等值線)和風場距平(f,箭頭)。

通過不同的高度場合成分析可知,200 hPa上,整個中國東北地區為正變高區,正變高中心位于日本海山空,風場距平顯示與正變高中心相對應的區域呈現明顯的反氣旋環流,丹東位于反氣旋環流中心的底后部高空氣流的分流區,表現出一致的東南風,且呈現出風速輻散特征。500 hPa上,中國東北地區為負變高區,負變高中心位于內蒙古東南部和遼寧西部,日本海以東地區則為正變高區,風場上與負變高中心相配合為明顯的氣旋性環流,丹東位于氣旋性環流的底前部,且位于氣旋前部大風速帶的左前側。形勢與500 hPa形勢基本一致,但高度距平場顯示有兩個負變高中心,一個與500 hPa上負變高中心相對應,另一個則位于蒙古國,兩個低渦中心相互牽制,有利于東部低渦中心的維持。風場距平上氣旋前部的西南風速大值區中心風速明顯增大,中心風速值超過10 m/s。從各層配置可以看出,丹東夏季極端降水出現在冷渦前部,低空急流的左前側,高空氣流的分流區,這種形勢配置,為極端降水提供了有利的大尺度天氣背景和豐富的水汽條件。

3.3 與海溫的關系

海洋主要通過海表面的溫度變化對大氣的非絕熱加熱產生影響,進而驅動大氣運動,最終影響大氣環流異常分布,給各地降水變化帶來影響,因此陸地降水與大氣環流和海洋溫度聯系緊密[7]。基于此,進一步分析了丹東地區夏季降水異常與海溫之間的關系。

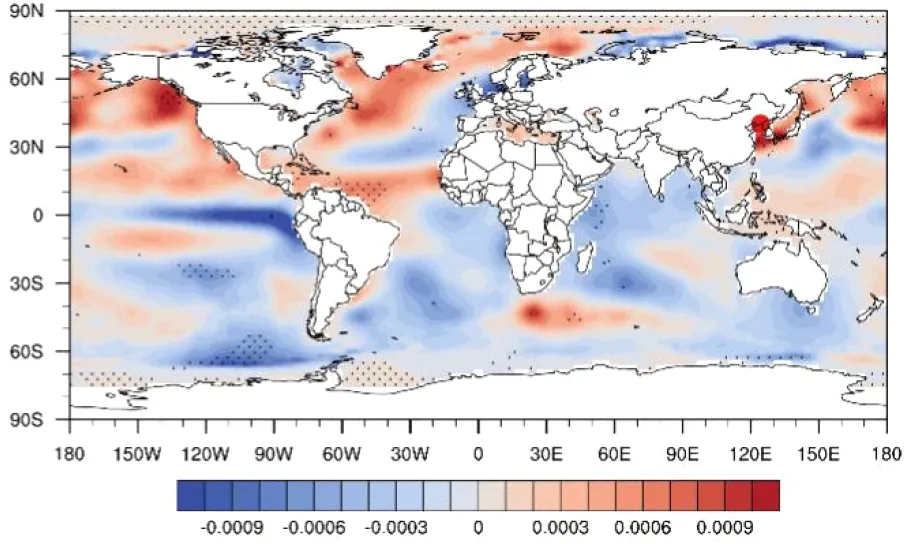

圖3中(a)顯示1960年—2020年丹東地區夏季降水與整層水汽通量積分(箭頭)、500 hPa位勢高度(等值線)的回歸分析;(b)1960年—2020年丹東地區夏季降水與同期海溫場(SST)的相關系數分布(陰影)。其中黑色點狀表示海溫與春季降水相關性通過95%的顯著性檢驗,紅色圓點代表丹東地區。

通過對丹東地區夏季降水與整層水汽通量積分和500 hPa位勢高度的回歸分析發現, 丹東地區及其東南海面地區存在異常的反氣旋水汽輸送,異常的反氣旋輸送與500 hPa位勢高度異常一致(圖3 a)。丹東地區西部、南部等地區負的位勢高度異常使得西太平洋副熱帶高壓南側的東南氣流、來自孟加拉灣的偏南氣流,附近越赤道氣流到達丹東地區,北東南部海面正的位勢高度異常阻擋,在丹東地區輻合,導致丹東地區夏季降水異常。

丹東地區夏季異常降水與全球海溫關系,根據丹東地區夏季降水與同期海溫場的相關系數分布圖(圖3 b),可知,海溫對丹東地區夏季降水影響較大的區域位于東太平洋,印度洋、北冰洋,赤道附近大西洋及北太平洋相關系數超過0.4,通過了95%的顯著性檢驗。其中赤道附近大西洋、北太平洋具有正相關關系,東太平洋,印度洋、北冰洋具有負相關關系。即赤道附近大西洋、北太平洋地區海溫越高,赤道附近大西洋、北太平洋海溫越低,丹東地區夏季降水越多。

(a)

(b)圖3 (a)水汽通量積分與500 hpa位勢高度的回歸分析;(b)相關系數分布

4 展望

對丹東地區極端降水事件進行分析,初步探討了丹東地區不同季節極端降水與位勢高度場、水汽通量、垂直速度和海溫之間的聯系,雖然得到一些有意義的結論,但對丹東地區極端降水事件形成的內在機制并沒有討論,所以在接下來的研究中,將通過數值模擬進行試驗分析,探求其發生的變化規律和物理發生機制。