基于粒子群算法的可再生能源供給系統優化設計

董 晶

(吉林建筑科技學院 管理工程學院,吉林 長春 130000)

0 引言

可再生能源與不可再生能源相比,最大的優勢在于成本低、發展速度快、具有大規模可開發利用價值。但部分可再生能源由于在時間上和空間上的不確定性,每天的發電量會受到氣候變化的影響程度較大,因此常常會導致發電和用電負荷不平衡的問題產生[1]。針對可再生能源的供給系統組成和配置成為當前相關領域研究人員重點關注的問題。當前,粒子群算法主要應用在工程領域當中,針對工程應用實例進行數據挖掘,但在能源領域當中的應用較少[2]。同時粒子群算法與其他搜索算法相比,模型結構更加簡單,但具有良好的搜索效率和收斂性,因此能夠在最短的時間內搜索出精度最高的結果。本文引入粒子群算法對可再生能源供給系統進行優化設計。

1 系統硬件優化設計

本文在引入粒子群算法對可再生能源供給系統進行優化設計時,采用冷熱電聯產運行模式,確保可再生能源利用效率提升的同時,削弱能源轉換和生產過程中對周圍環境造成的威脅。通過電網可以提供電力的互補,實現可靠性和經濟性更高的運行效果。針對上述供給系統結構,對系統中的監控傳感器和制冷熱機進行優化選型設計。

1.1 監控傳感器優化選型

選用LU49-640型號監控傳感器,該型號傳感器具備多維度校正功能,能夠針對可再生能源的存儲特點,對監控過程中產生的誤差從多個維度上進行校準,從而為本文系統后續攻擊提供更加可靠的數據依據。同時,LU49-640型號監控傳感器能夠實現遠程監控、設置等功能,系統管理用戶可以通過移動終端設備,遠程控制LU49-640型號監控傳感器,實現對供給系統的遠程管理。同時,該型號監控傳感器能夠支持4~20 mA和RS485單路或多路共通。將LU49-640型號監控傳感器采集到的數據通過光纜、光纖等方式,傳輸到本文供給系統的上位機當中,方便系統對各類數據信息的存儲。

1.2 制冷熱機選型

針對不同可再生能源的使用需求,選用HANIND154-650型號吸收式制冷機,其規格為HXD-25A 25P25HP2;標準制冷量為75.2 kW;運行過程中的輸入功率為22.5 kW。同時,該型號吸收式制冷劑采用風冷式箱型結構設計,其材料為304不銹鋼,循環水泵設置在吸收式制冷劑的內部,并且在該裝置底部安裝活動腳輪,能夠提高裝置移動的方便程度,可根據本文供給系統的運行需要,將其安裝在不同的位置和設備上,該型號吸收式制冷劑不需要安裝冷卻水塔,因此在實際安裝時施工工期更短,便于本文系統的研發生產。

2 系統軟件優化設計

2.1 構建多目標可再生能源供給模型

為了保證本文優化設計后的基于粒子群算法的可再生能源供給系統具有更好的應用優勢,在系統運行的過程中必須確保可再生能源的發電功率在滿足負載功率的條件下實現運行[3]。同時,在可再生能源供給系統的運行過程中,存在一個特殊的無法連續的時段,在這一時段當中,系統仍然需要確保運行電量滿足負載要求。當其中一種能源無法實現發電時,另一種發電能源的最小功率必須滿足如下條件:

公式(1)中,Pmin表示為可再生能源的最小功率;t′表示為可再生能源發電裝置的運行時間。將上述多個目標作為本文供給系統的多目標模型,在系統運行過程中,嚴格保證各項參數均滿足上述模型的需要,從而提高本文基于粒子群算法的可再生能源供給系統的應用性能。

2.2 基于粒子群算法的可再生能源互補邏輯生成

本文引入粒子群算法,利用該算法實現對最優可再生能源轉換邏輯的求解。在粒子群算法當中,原算法流程的兩個變量分別為速度和位置,在計算過程中,將粒子探索得到的最優解作為Pbest,并將該數據進行存儲。同時,針對所有粒子在探索過程中得到的最優解集合作為Gbest,并將其存儲,Pbest數據和Gbest數據存儲均屬于對全體共享信息。將可再生能源互補邏輯生成過程看作是尋找最優Gbest值的過程。在不斷探索的過程中,某一粒子可以通過參考數據對其本身所在的位置和速度變量進行更新,這一流程的表達式為:

公式(2)中,v表示為粒子本身速度變量;w表示為對v產生影響的慣性參數;i表示為粒子;c1和c2表示為對Pbest數據和Gbest數據移動傾向產生影響的局部趨勢參數;r1和r2表示為在0~1之間的隨機數值。按照上述流程,對最優配置進行求解,并以此作為可再生能源供給的互補邏輯生成。在計算的過程中,充分考慮到不同變量參數的變化情況,并在求解出隨機數值時,采用粒子群算法,利用該算法本身具備的懲罰函數,針對構建多目標可再生能源供給模型時可能產生的多個制約條件進行更好的解決,從而達到最優化的解,實現對不同可再生能源發電比例的控制。

3 供給系統優化前后對比

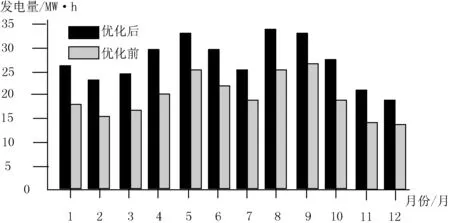

為了驗證前文從硬件和軟件兩方面提出的優化設計方案是否能夠解決優化前供給系統存在的諸多問題,針對其前后供給系統的應用性能進行探究,分別利用優化前后的可再生能源供給系統對某工業園區現有20 kW的風電互補發電機組進行供給。已知該工業園區的空氣相對濕度平均值為59.31%,海拔高度約為42.36 m,連續發電時間不能超過5天。對優化前后 供給系統應用后每個月的發電量進行記錄,得到如圖1所示的實驗結果對比圖。

圖1 供給系統優化前后每月發電量記錄

從圖1供給系統優化前后每月發電量記錄可以看出,兩種供給系統應用中,4月、5月、6月和8月、9月的發電量相對較多,與上述工業園區全年每月平均風速和太陽輻射強度表中平均風速數值和太陽輻射強度數值較大的月份對應。但通過對每個月發電量比較可以得出,優化前供給系統的發電量明顯小于優化后供給系統的發電量。因此,通過對比實驗能夠進一步證明,優化后的可再生能源供給系統運行可靠性更強,可實現對可再生能源的高效率利用。

4 結語

本文通過上述論述,在引入粒子群算法的基礎上提出了一種全新的可再生能源供給系統,并通過將其應用到實際運行環境中,證明了優化后的供給系統與優化前的供給系統相比,能夠在風速、日太陽輻射強度等多種環境因素的影響下,實現最大發電量,提高了對可再生能源的利用率。