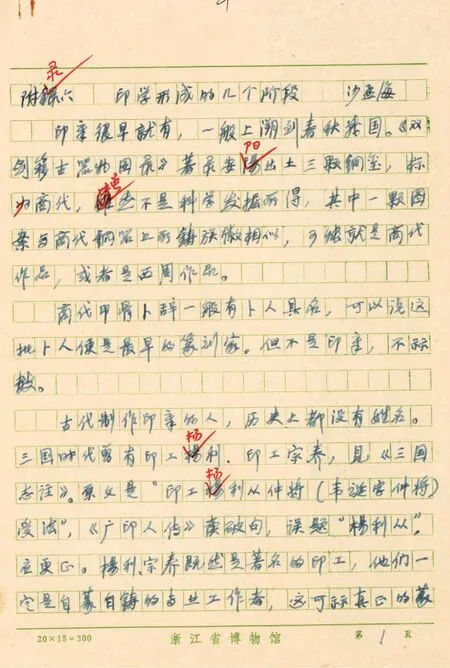

沙孟海先生《印學形成的幾個階段》手稿

印章很早就有,一般上溯到春秋戰國。《雙劍簃古器物圖錄》著錄安陽出土三顆銅璽,標為商代,雖然不是科學發掘所得,其中一顆圖案與商代銅器上所鑄族徽相似,可能就是商代作品,或者是西周作品。

商代甲骨卜辭一般有卜人具名,可以說這批卜人便是最早的篆刻家。但不是印章,不算數。

古代制作印章的人,歷史上都沒有姓名。三國時代曾有印工楊利、印工宗奍,見《三國志注》。原文是“印工楊利從仲將(韋誕字仲將)受法”,《廣印人傳》讀破句,誤題“楊利從”,應更正。楊利、宗奍既然是著名的印工,他們一定是自篆自鑄的專業工作者,這可算真正的篆刻家了。可惜那時只當他們是普通工人,社會上還未把印章鑄造看成一門藝術,自然談不到印學(那時有所謂“相印法”,用法術來占吉兇,純是迷信東西,與印學無涉)。

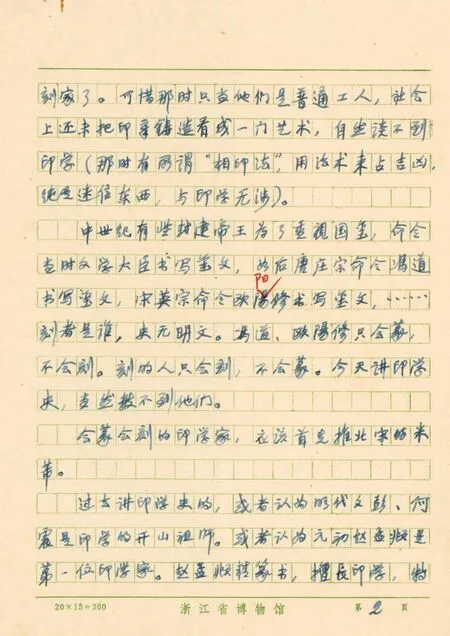

中世紀有些封建帝王為了重視國璽,命令當時文學大臣書寫璽文,如后唐莊宗命令馮道書寫璽文,宋英宗命令歐陽修書寫璽文,……刻者是誰,史無明文。馮道、歐陽修只會篆,不會刻。刻的人只會刻,不會篆。今天講印學史,當然數不到他們。

會篆會刻的印學家,應該首先推北宋的米芾。

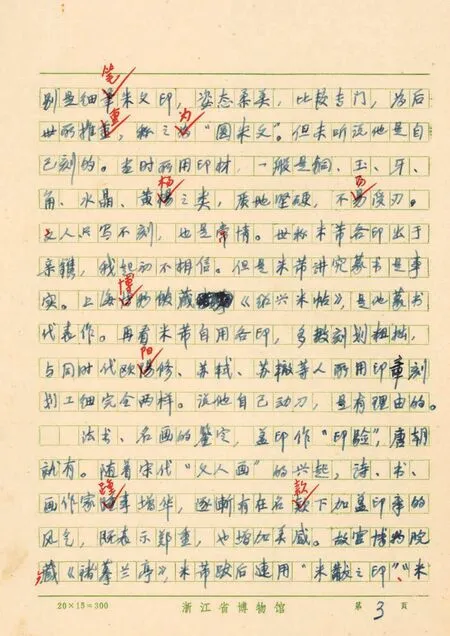

過去講印學史的,或者認為明代文彭、何震是印學的開山祖師。或者認為元初趙孟頫是第一位印學家。趙孟頫精篆書,擅長印學,特別是細筆朱文印,姿態柔美,比較專門,為后世所推重,稱之為“圓朱文”。但未聽說他是自己刻的。當時所用印材,一般是銅、玉、牙、角、水晶、黃楊之類,質地堅硬,不易受刃。文人只寫不刻,也是常情。世稱米芾各印出于親鐫,我起初不相信。但是米芾講究篆書是事實。上海博物館藏《紹興米帖》,是他篆書代表作。再看米芾自用各印,多數刻劃粗拙,與同時代歐陽修、蘇軾、蘇轍等人所用印章刻劃工細完全兩樣。說他自己動刀,是有理由的。

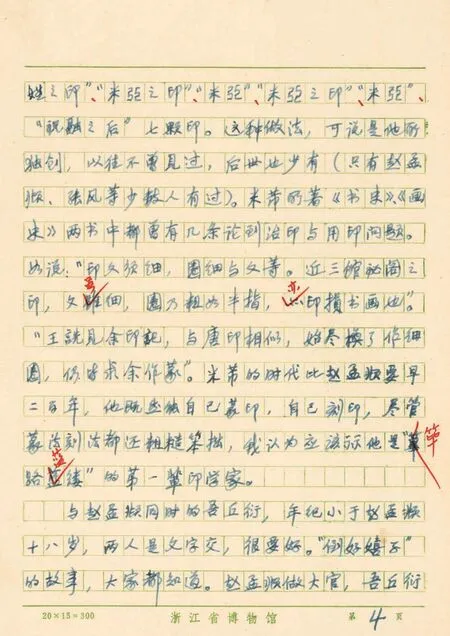

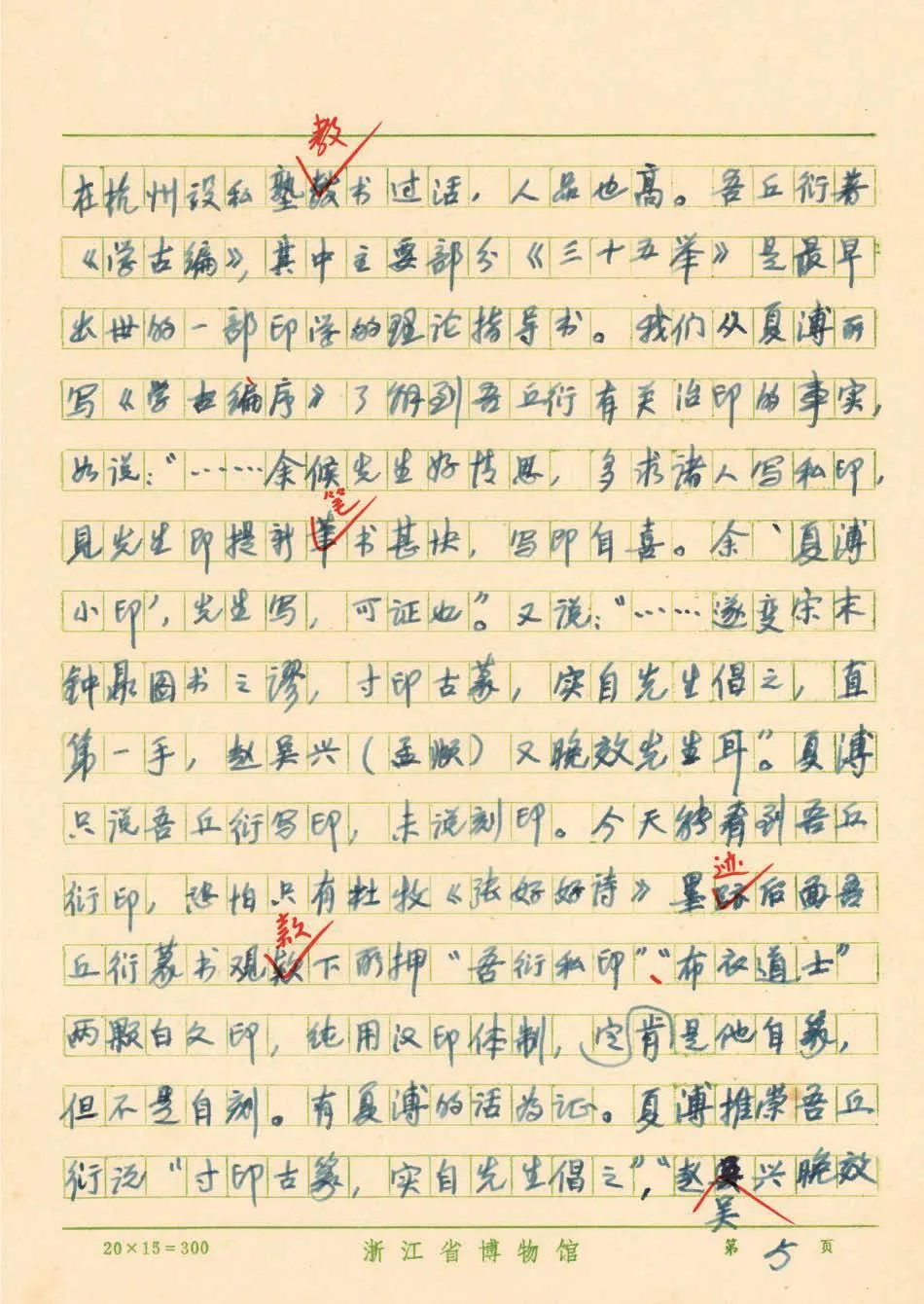

與趙孟頫同時的吾丘衍,年紀小于趙孟頫十八歲,兩人是文字交,很要好。“倒好嬉子”的故事,大家都知道。趙孟頫做大官,吾丘衍在杭州設私塾教書過活,人品也高。吾丘衍著《學古編》,其中主要部分《三十五舉》是最早出世的一部印學的理論指導書。我們從夏溥所寫《學古編序》了解到吾丘衍有關治印的事實,如說:“……余候先生好情思,多求諸人寫私印,見先生印提新筆書甚快,寫印自喜。余‘夏溥小印’,先生寫,可證也。”又說:“……遂變宋末鐘鼎圖書之謬,寸印古篆,實自先生倡之,直第一手,趙吳興(孟頫)又晚效先生耳。”夏溥只說吾丘衍寫印,未說刻印。今天能看到吾丘衍印,恐怕只有杜牧《張好好詩》墨跡后面吾丘衍篆書觀款下所押“吾衍私印”“布衣道士”兩顆白文印,純用漢印體制,肯定是他自篆,但不是自刻。有夏溥的話為證。夏溥推崇吾丘衍說“寸印古篆,實自先生倡之”,“趙吳興晚效先生”,可能也是事實。

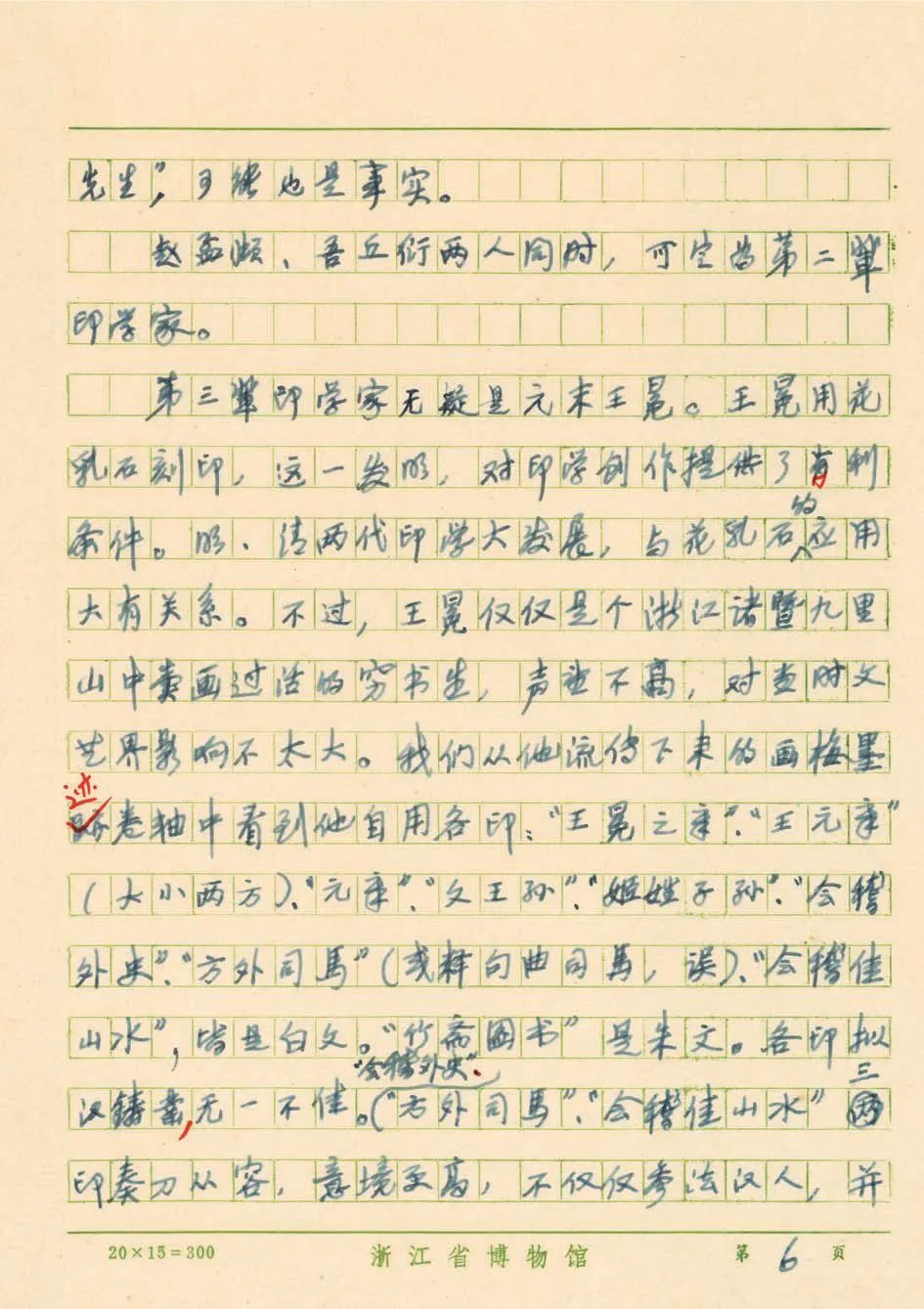

趙孟頫、吾丘衍兩人同時,可定為第二輩印學家。

第三輩印學家無疑是元末王冕。王冕用花乳石刻印,這一發明,對印學創作提供了有利條件。明、清兩代印學大發展,與花乳石的應用大有關系。不過,王冕僅僅是個浙江諸暨九里山中賣畫過活的窮書生,聲望不高,對當時文藝界影響不太大。我們從他流傳下來的畫梅墨跡卷軸中看到他自用各印:“王冕之章”“王元章”(大小兩方)“元章”“文王孫”“姬姓子孫”“會稽外史”“方外司馬”(或釋句曲司馬,誤)“會稽佳山水”,皆是白文。“竹齋圖書”是朱文。各印擬漢鑄鑿,無一不佳。“會稽外史”“右外司馬”“會稽佳山水”三印奏刀從容,意境更高,不僅僅參法漢人,并且有他自己的風格。印學到王冕時代可說已經成熟了。可惜流傳不廣。王冕的姓名,由于“儒林外史”開頭說到他,所以出名。他的印,很少人看見過。

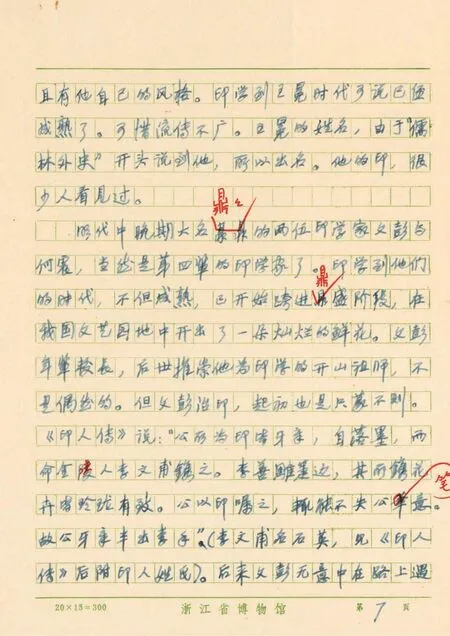

明代中晚期大名鼎鼎的兩位印學家文彭與何震,當然是第四輩的印學家了。印學到他們的時代,不但成熟,已開始跨進鼎盛階段,在我國文藝園地中開出了一朵燦爛的鮮花。文彭年輩較長,后世推崇他為印學的開山祖師,不是偶然的。但文彭治印,起初也是只篆不刻。《印人傳》說:“公所為印皆牙章,自落墨,而命金陵人李文甫鐫之。李善雕箑邊,其所鐫花卉皆玲瓏有致。公以印囑之,輒能不失公筆意。故公牙章半出李手”(李文甫名石英,見《印人傳》后附印人姓氏)。后來文彭無意中在路上遇見驢子馱著幾籮筐青田石,他全部買來,用作印材。從此專用青田石治印,方便不少。

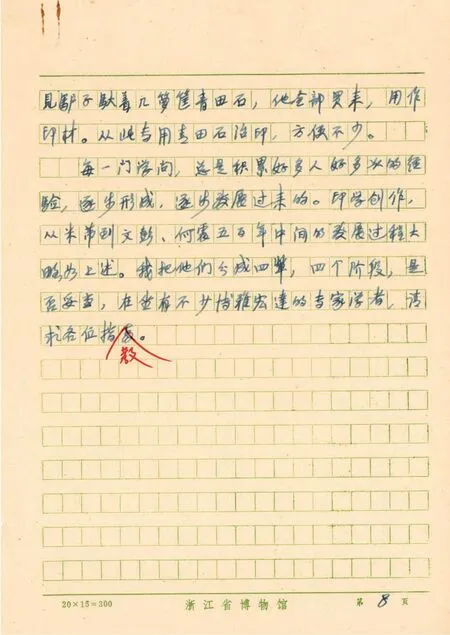

每一門學問,總是積累好多人好多次的經驗,逐步形成,逐步發展過來的。印學創作,從米芾至文彭、何震五百年中間的發展過程大略如上述。我把他們分成四輩,四個階段,是否妥當,在坐有不少博雅宏達的專家學者,請求各位指教。