基于地理空間思維的工業區位教學設計

陶佳慧

(上海市川沙中學, 上海 201299)

一、地理空間思維概念

《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新課標”)中將“使學生形成對地理空間格局的敏銳覺察力”作為地理學科的核心能力之一,將“培養學生的地理空間觀念”作為核心觀點,并提出地理空間觀念教育是地理新課程教學應重點關注的領域。[1]地理空間觀念正是地理空間思維重要的組成部分。地理空間思維是指通過感知、想象、聯系、比較等思維方法理解空間概念,并加以邏輯運用與思考和可視化表達,以解決地理問題的認知過程,是一種綜合的、復雜的思維方式。[2]地理空間思維能力是在地理空間概念的基礎上,通過空間想象,結合空間思維的規律和方法,最終獲得有關地理事物的空間分布和空間聯系和空間化思維能力。[3]區位是指位置、場所、布局。地理學將其內涵延伸到“從空間的觀點,確定地理現象的位置、規模、距離和結構中的合理性”。[4]學會區位分析是培養學生地理空間思維能力的重要途徑。

二、現有教學形式下的常見問題

1.教師單向講授為主,缺乏思維過程構建

傳統區位分析的教學設計以教師單向講授為主。例如,課堂上,教師主要列舉影響區位選擇的各種影響因素,并利用教科書中典型案例進行詳細分析。課后,學生通過不斷做題加以鞏固并強化記憶,最終形成思維記憶模板。該種教學模式下,學生是被動地接受知識,而沒有主動建構問題解決的思維過程,其主體作用被忽視,不利于發展探究能力。

2.套用模板分析問題,缺乏知識靈活運用

在傳統區位分析的教學模式影響下,學生較多套用模板分析,當遇到情境轉換時很難靈活應對。例如,在分析寶鋼選址上海的案例中,當談到寶鋼的地價因素時,大部分學生會套用模板直接概述答案。但也有學生提出異議:“上海是全國特大城市,土地價格與全國相比顯然較高。”學生因為缺少地理空間思維中的空間轉化能力,很難從宏觀轉化到微觀角度去理解。雖然宏觀角度看上海地價較高,但是微觀角度看寶山區處于郊區位置,地價較低。

3.未結合具體情境分析問題,缺乏語言邏輯結構

受傳統教學模式影響,學生在分析具體問題時,沒有結合材料和情境,邏輯結構缺乏,語言表述不清。例如,在概述寶鋼的工業區位條件時,學生通常會寫“交通便利、市場廣闊、科技發達”等模板。此類答案未展現分析過程,長此以往,不利于學生語言邏輯的發展。

三、教學設計

本教學設計打破傳統區位分析教學的單點模式,以上海工業發展的時間軸為主線,從新中國成立開始,依次分析上海不同時期主要工業部門的區位因素,從時空變化角度探究工業區位的選擇。與此同時,采用訪談、調查、考察與課堂相融合的方式,使得學生在探究過程中主動建構區位分析的知識,進而發展地理空間思維能力與地理實踐力。

1.教科書分析

“工業區位條件”是“產業區位選擇”的重要構成部分。區位理念貫穿人文地理有關人類空間活動的章節,把農業、工業到商業區位各章節有機結合。

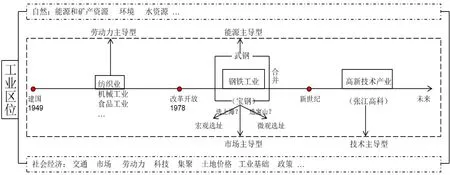

2.設計思路(見圖1)

圖1 教學設計思路

在教學設計過程中,考慮到分析區位條件需要基于一定的區域位置,因此選擇上海作為探究的區域。本教學設計不是停留在某一階段上海主要工業部門的工業區位選擇,而是建構了時間尺度,探討了從新中國成立初期、改革開放后、20世紀90年代至未來上海的工業區位選擇。這樣設計有利于學生從時間和空間兩個維度分析不同時期上海主要工業部門區位的選擇,更好地理解工業區位條件變化對于上海工業布局的影響。

3.教學目標

(1)調查上海老工業品牌,了解影響工業區位的因素,培養地理實踐力。

(2)分析寶鋼選址上海的案例,說明影響工業區位的因素。

(3)對比寶鋼和武鋼,了解不同鋼鐵企業的主導區位因素,從而理解主導區位因素對工業區位選擇的影響,培養學生的對比分析能力。

(4)分析不同時期上海主要工業部門區位條件,理解工業區位條件的變化,培養地理空間思維與熱愛家鄉的情感。

4.教學過程

(1)調查、訪談、考察三管齊下,培養學生的地理實踐力

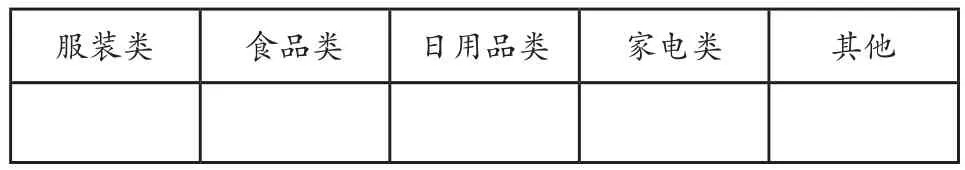

①完成上海老工業品牌課前調查表(見表1)

表1 上海老工業品牌課前調查表

設計意圖:首先,作為課堂的引入部分,調查可以激發全體學生的積極性。同時,一些老少皆知的工業品牌往往也是上海工業歷久彌新的見證,通過調查,學生能夠了解上海工業發展的基本狀況。

②訪談家中祖父母輩家長,了解上海紡織工業的過去

設計意圖:首先,在探究上海建國初期紡織業的發展情況時,當時保留下來的紡織工業的痕跡難以追尋。其次,我校位于川沙新鎮,川沙是近代上海紡織工業的發祥地,學生的祖父母輩年輕時從事紡織業的概率較高,因此設計該訪談任務。一方面讓學生親身了解上海紡織業的發展脈絡,另一方面讓學生在訪談過程中掌握地理學調查的基本方法,從而培養地理實踐力。

③組織學生代表實地考察寶鋼

設計意圖:對于高一學生而言,工業產品每天都能使用接觸,但是并不熟悉這些產品的生產過程。雖然教師會給學生提供大量的圖文及視頻等材料,供學生在分析工業區位條件時作為參考依據,但是學生并沒有真正參與這些材料產生和收集的過程,也沒有實地參觀和考察工業企業,得出的結論往往局限于表面,不利于深入理解與遷移運用。組織學生深入考察寶鋼,有利于其全方位了解鋼鐵工業,進而更好地理解與分析鋼鐵工業的區位選擇,并在此過程中培養地理實踐力。

(2)構建工業發展時間維度,激發學生學習興趣

①探究活動一:新中國成立初期

材料一:新中國成立至改革開放前,紡織工業在相當長的一個時期是上海的支柱產業。1949年紡織業工人占市產業工人總數的70%,棉紡錠產量占全國的47.2%,紡織業產值占市工業總產值的54.8%。

紡織業作為勞動密集型工業,當時在上海的蓬勃發展得益于上海充足且經驗豐富的勞動力,早期也有外國的紡織廠進入,歷史悠久,紡織技術先進。此外,當時的上海經濟繁榮,資金充足。雖然上海并不是紡織原料的產地,但是上海港口條件得天獨厚、水路陸路交通發達。

但是80年代以后,紡織業日漸衰落。

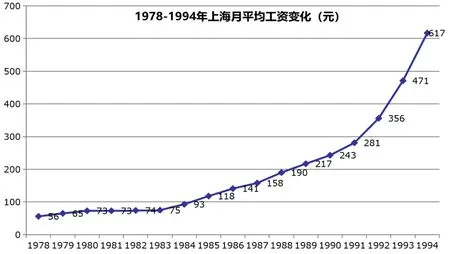

材料二(見圖2):

圖2 1978~1994 上海月平均工資變化圖

問題1:新中國成立后,上海發展紡織業的優勢區位條件有哪些?

問題2:80年代后紡織業日漸衰落的原因是什么?

【學生活動】首先,學生代表講述通過訪談了解到的川沙紡織廠的發展歷程。接著,學生仔細閱讀材料一與材料二,結合川沙紡織廠的發展歷程,回答上述問題1與2,再次歸納新中國成立時上海所具有的優勢區位條件。

【教師活動】教師對學生的回答進行點評。

設計意圖:通過文字材料與口述材料呈現新中國成立時上海紡織工業發展的狀況,讓學生再次歸納上海紡織工業當時的優勢區位條件,進而完善自身的知識結構。同時通過探究80年代后紡織業衰落的成因,導入下一環節的學習。

②探究活動二:改革開放至20世紀90年代

材料三:改革開放以后,國家經濟建設急需優質鋼、特種鋼。光靠殖民時期遺留的老舊設施已經難以滿足國家對鋼材產量和質量的要求,建設一座新式鋼鐵廠成為國家發展的緊迫需要。

【學生活動】學生結合生活經驗,以小組為單位進行初步的新式鋼鐵廠選址并說明理由。

【教師活動】呈現新式鋼鐵廠選址上海的報道。

【設計意圖】通過討論鋼鐵廠的選址,初步探析寶鋼的工業區位因素,培養學生的自主探究能力。

③探究活動三:20世紀90年代后

材料四:近年來,上海經濟選擇“提速換擋”,加快發展具有高技術含量、高附加值和多領域創新融合的戰略性新興產業。“上海2035”城市規劃提出張江“園區”向“城區”的轉型,建設“張江科學城”,并以此為基礎將上海建設成為具有全球影響力的科技創新中心。

【學生活動】學生閱讀材料四,結合生活經驗與所學分析張江科學城的區位條件,并比較其與寶鋼的主導工業區位因素差異。

【設計意圖】由于本校學生大部分來自浦東新區,對于張江科學城較為熟悉,學生通過自主分析張江科學城的區位條件,進一步應用區位分析方法,同時培養熱愛家鄉的情感。最后,學生通過比較張江科學城與寶鋼的主導區位條件,更好地理解主導區位條件對工業區位選擇的影響。

教師通過呈現不同階段上海主要工業部門的主導區位因素,讓學生更直觀地感受到工業區位條件的變化。同時,通過總結與及時答疑,引導學生鞏固本節課的學習效果。

(3)從宏觀尺度到微觀尺度,培養學生空間轉換思維

①探究活動四:宏觀尺度區位分析

材料五:當年新鋼鐵廠選址有三個候選城市:上海、重慶和連云港。綜合各種區位條件,政府部門確定上海。

【學生活動】學生以小組為單位,討論鋼鐵廠選址上海的原因并用思維導圖展示。接著,參與實地考察的學生代表展示寶鋼博物館中的歷史資料,并分享參觀感受。

【小結】從全國宏觀尺度分析,寶鋼選址在上海的原因如下。上海位于長江的入海口和東部海岸線的中點,集黃金水道和黃金海岸于一體,水路海運等交通非常便利;寶鋼需要從澳大利亞、巴西等國進口大量鐵礦石,優越的港口條件是重慶難以企及的。在寶鋼建設之前,上海已經有上鋼一廠、上鋼二廠、上鋼三廠、上鋼五廠、上鋼八廠等一批鋼鐵企業,工業基礎較好,勞動力經驗豐富,這又是連云港缺乏的優勢條件。上海擁有復旦大學、上海交通大學、同濟大學等優秀的高等院所,強大的科研力量遠超重慶和連云港。在寶鋼的建設之初,上海有江南造船廠、上海大眾汽車廠等一大批對鋼材需求和質量要求非常高的大型工業企業;獨特的地理位置讓上海依托長三角輻射全國,廣闊的市場是其他城市無法企及的。

【設計意圖】學生采用思維導圖方式歸納寶鋼選址上海的原因,再一次鞏固了工業區位因素的相關知識,并遷移應用了區位分析方法。同時,參與實地考察的學生代表展示寶鋼博物館中的歷史資料并分享參觀感受,一方面培養了自身的表達能力,另一方面進一步檢查了小組的分析結果。

②探究活動五:微觀尺度區位分析

材料六:上海土地利用類型圖(圖略)

問題:為什么最終選擇在上海的寶山建設鋼鐵廠,請結合所學說明理由?

【學生活動】閱讀材料四,并結合所學回答寶鋼選址上海寶山的原因。

【教師活動】教師歸納學生的答案,并對寶鋼選址上海寶山的優勢區位條件進行總結。

【小結】從微觀尺度分析,寶鋼選址在寶山的原因主要如下。第一,上海位于長江入海口,水資源豐富;寶山區的地理位置接近入海口,對于鋼鐵企業來說用水方便。第二,寶山區位于上海的東北角,上海屬于亞熱帶季風氣候,夏季主要為東南風,冬季為西北風,而寶山的位置恰好位于上海盛行風向垂直的郊外,工業排放的空氣污染不會影響主城區。第三,寶山位于郊區,長江港港區開闊,土地面積大,地價相對便宜。

從宏觀尺度分析地理事物時,要更多地關注其整體性與空間格局;從微觀尺度分析地理事物時,要選取小尺度視角去觀察、分析其細節與差異。在對比分析寶鋼宏觀、微觀選址原因時,學生不僅再次運用了區位分析方法,同時進行了地理空間的思維轉換,提升了自身的地理空間思維能力。

四、教學反思

1.融合時空維度,培養地理空間思維能力

以往教師在設計工業區位教學時,更多的是引導學生分析某一時期的工業區位條件,缺乏用時空變化的眼光分析問題。而本教學設計引入了時間尺度,即讓學生分析不同時期上海主要工業部門的區位因素,理解工業區位條件的變化,從而落實地理空間思維能力的培養。

2.轉換觀察尺度,培養地理空間轉換思維

在分析寶鋼選址的過程中,本教學設計把選址的整個過程進行分段,即分為宏觀選址和微觀選址。學生通過分析與比較不同維度選址的區位因素,形成空間尺度概念,進而培養地理空間轉換思維。

3.創造考察機會,培養地理實踐力

實地探訪寶鋼,使學生近距離接觸鋼鐵工業,從而更好地理解工業區位的選擇。實踐證明,該種考察方式十分有效,參加實地考察的學生代表在課堂上表現極佳,且能更好地理解工業區位條件的變化。

4.巧用身邊資源,培養家鄉情懷

本教學設計結合地域特性,通過讓學生采訪家中祖父母輩家長,了解上海紡織工業的歷史。在該過程中,學生提供了許多有效資源。比如,有學生拿來了當年奶奶所在川沙亞洲毛巾總廠(當地俗稱“亞毛廠”)倒閉時抵押支付給員工的兩條“414毛巾”。使得整堂課獨具年代感與情懷,課堂氛圍十分活躍。同時,學生也通過訪談切實感受到工業區位的變化,從而自主建構工業區位的知識。例如,有學生通過訪談了解到位于川沙路和新德路路口的農工商超市就是在過去亞毛廠的原址上改建而成的,而這家農工商超市也即將關門,取而代之的則是目前風靡全國的“互聯網+”新零售企業——盒馬鮮生。