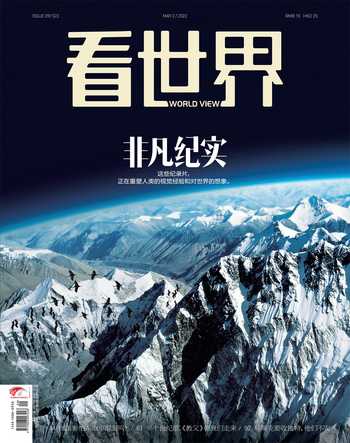

非凡紀實

2022-05-23 17:20:08

看世界 2022年9期

俄烏持續烽火,世局變幻莫測,一則訃告更讓人類學界和紀錄片界同哀:

立陶宛紀錄片導演、人類學家曼塔斯·克維達拉維丘斯,在俄烏前線的馬里烏波爾市遇難。

曼塔斯生前致力于研究暴力,2016年就發表了紀錄片《馬里烏波爾》。

戰爭本身即一種暴力,而現當代人的世界,還充斥著各種各樣或顯或隱的暴力,例如人類對自然的暴力、殖民的暴力、階層的暴力、網絡的暴力、殺戮的暴力……

有沒有一種方法,可以捕捉到這些真實的“暴力”,讓人們可以思考、反省我們觀看這個世界的方式?

我們首先會想到新聞、想到紀實攝影,因為這兩者帶著“客觀真實”的屬性。但事實上,這些終究是人類意志的產物,新聞和攝影只能“趨近事實”,但無法代表“真實”和“真理”。

那么,我們還能透過什么去叩問真實呢?

紀錄片給出了另一種可能性。

雖然紀錄片也不可避免地帶有拍攝者的觀點、美學考量等,但在這個信息爆炸、人人都能成為自媒體的“后真相時代”,紀錄片至少提供了一個揭發、批判現實的可能性。

紀錄片不像新聞與攝影那樣短暫與扁平。在電影誕生之處,盧米埃爾兄弟拍攝從遠處駛來的火車時,電影之眼即是紀錄片的形式,并向未來的觀眾宣告:

它將重塑人類的視覺經驗和對世界的想象。

策劃 | 本刊編輯部? ?統籌 | 姜雯

猜你喜歡

紅領巾·萌芽(2022年10期)2022-11-24 06:03:38

哈哈畫報(2022年4期)2022-04-19 11:11:50

大科技·百科新說(2021年6期)2021-09-12 02:37:27

英語文摘(2021年2期)2021-07-22 07:56:54

好孩子畫報(2020年5期)2020-06-27 14:08:05

小讀者(2020年4期)2020-06-16 03:33:50

意林·全彩Color(2019年6期)2019-07-24 08:13:50

傳記文學(2019年3期)2019-03-16 05:14:34

電影(2018年12期)2018-12-23 02:18:40

傳記文學(2018年11期)2018-11-13 08:48:26