提純復壯對商洛主栽小麥品種小偃15的增產效果研究

敬 樊,李勇剛,劉康懿

(商洛市農業科學研究所 ,陜西 商洛 726000)

小麥是商洛的主要糧食作物,常年播種面積在3.33萬hm2左右。近年來隨著城鎮化進程的加快和種植業結構的調整,加之小麥的經濟效益低,導致商洛小麥的播種面積和產量均呈逐年下降的趨勢[1]。同時由于受地理條件的制約,以及農業機械化程度低、品種更新緩慢等因素的影響,商洛小麥的單產一直沒有較大的突破[2~3]。雖然近年來新引進和選育了部分小麥品種,但其適應性、穩產性和抗逆性等不能滿足商洛本地大田生產需求,導致新品種推廣受阻,目前生產上的主栽品種依舊以小偃15為主。

小偃15是由西北農林科技大學于20世紀90年代選育的一個遠緣雜交小麥優良品種。該品種的主要特征是:株高85cm左右,株型較松散,分蘗能力強。旗葉寬長、下披,葉色濃綠。抽穗早,頂芒,穗紡錘形,穗成熟后彎曲。穗層整齊,熟相好,白殼,籽粒角質。具有抗逆性和抗白粉病性強、早熟、高產穩產、適應性強等特點。該品種在通過審定后很快得以大面積推廣應用,并發展成為商洛首位主栽骨干品種,實現了商洛小麥品種的第六次更新換代,近二十年來一直是商洛的主栽品種。

但小偃15作為遠緣雜交后代,在生產過程中自交退化和分離現象嚴重,尤其是穗色和株高變化差異大,再加上當地農民長年自己留種,去雜意識較弱,難免會出現混雜,導致小偃15麥田植株生長參差不齊,抗病性和適應性降低,產量徘徊不前且有下降的趨勢。因此如何充分挖掘小偃15的生產潛力,提高其單位面積的產量,對保障商洛小麥等糧食作物供給安全具有重要意義。提純復壯是解決品種退化、保持品種優良種性的一種有效方法[4~5]。溫彩虹等[6]利用“兩圃一田制”的方法對小偃22進行了提純復壯,進一步提高了小偃22的高產、穩產和廣適性。綦恩德等[7]采取三圃提純復壯法對克豐4號進行了提純復壯,有效保持了克豐4號小麥的種性。因此如何對小偃15進行快速提純復壯,恢復其優良種性,成為商洛小麥生產迫切需要解決的問題。從2016年開始,我們對小偃15的提純復壯技術進行了探索,并分析了提純復壯對小偃15的增產效果,以期進一步保持其純度和種性,最大限度發揮其增產潛力,不斷提高小偃15的單位面積產量,激發農戶種植小麥的積極性,從而使其能夠較長時間應用于大田生產,促進農民增產增收,保障商洛糧食安全,助力鄉村振興。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

小偃15為陜南商洛亞區小麥區域試驗對照品種,區試完成后對小偃15進行留種,區試所用種由商洛市種子管理站提供。提純復壯過程中穗行圃、株系圃以及多點試驗對照均采用未提純復壯的小偃15。

1.2 試驗地點

穗行圃、株系圃均選擇在商洛市農科所張村綜合試驗站。試驗站位于商州區沙河子鎮張村村,年均降雨量700 mm,日照2 000 h,無霜期200 d,平均氣溫12.8℃。地勢平坦,土壤為黃壤土,排灌方便,地力均勻一致,肥力中等,前茬主要為玉米和豆類等糧食作物,周圍無房屋、高大喬木等障礙物遮陰。原種圃設置在農科所張村綜合試驗站以及洛南、鎮安、山陽等地,確保所選地塊肥沃、澆灌方便、無雜草、無遮陰。

1.3 提純復壯方法

1.3.1 單穗選擇 對小偃15的種子進行精選,2016年10月18日人工開溝點播。行長1.5 m,行距25 cm,株距5 cm。在苗期、起身拔節、抽穗、揚花、灌漿、成熟等各個時期進行觀察,同時按照小偃15的典型性狀進行選擇,且抗病、穗大、早熟、抗倒伏,對中選的單穗拴上紅繩作為標記。2017年6月8日,小麥成熟時按標記進行收獲,捆成一把,寫上標簽,晾干。然后室內考種,重點考察穗色、穗長、結實性等穗部性狀。當選的單穗單獨脫粒,淘汰異樣和不完整的穗子,每穗脫粒后裝入一個紙袋,依次編號為T15-1、T15-2、T15-3……,入庫保存。

1.3.2 株系選擇 2017年10月20日,對收獲的單穗進行人工開溝點播,行長1.5 m,行距25 cm,株距5 cm。按編號順序排列,每穗種一行,每19行加1行對照。在苗期、返青拔節、抽穗、灌漿、成熟等時期,對每個穗行的抗凍性、抗旱性、抗倒性、抗病性和熟期等進行鑒定。對表現特別優異的株系(株型、抗逆性、豐產性、熟相等性狀均優于原來小偃15)進行重點標記。成熟時收獲早熟、穗層整齊、熟相好、抗衰老的穗行。對所有選留的穗行整行連根收獲,每個穗行捆成一把,寫上標簽。對收獲的穗行進行室內考種、稱取產量,淘汰籽粒性狀差、產量低以及品質不好的穗行。每個穗行收獲的種子分別裝入一個紙袋,供下年進行株系圃鑒定。

1.3.3 株系圃鑒定和篩選 2018年10月23日,對試驗地進行劃行分區,每個小區面積6.25 m2,小區長5 m,寬1.25 m。采用人工開溝撒播的方法將入選株系按編號順序依次播種,每9個小區加1個對照。每小區種5行,行距25 cm,667 m2播量為18萬粒(每行種337粒)。

株系圃的鑒定和選擇方法同株系選擇。2019年6月小麥成熟時,依據大田表現,淘汰穗層不整齊、綜合表現較差的株系,保留綜合性狀優良的株系。其中對表現特別優異的株系單獨整小區收獲,待下年建純系圃擴繁。其它株系一起混收,收獲的種子供下年建原種圃使用。

1.3.4 多點試驗和原種圃繁殖 2019年10月和2020年10月連續兩年將提純后的原種進行多點試驗,共設四個點,分別為商州、洛南、鎮安、山陽。試驗點小區面積12.5 m2,行距25 cm,行長5 m,每小區種10行,設三個重復,畝播量18萬粒,對照為未提純復壯的小偃15。

2019年10月下旬采用機播的方式對收獲的原種進行繁殖。播前結合整地667 m2施尿素15 kg、磷酸二銨15 kg、硫酸鉀5 kg,以后各生育階段不再追肥。行距20 cm,667 m2播量10 kg左右。播后及時鎮壓,保證出苗整齊、苗壯、安全越冬、分蘗成穗多,使小偃15的優良種性能夠得到充分發揮,從而擴大繁殖倍數。在小麥抽穗揚花期和成熟前嚴格進行田間去雜,收獲時盡量選擇專一脫粒機脫粒,生產的原種及時晾曬,入庫保存,防止生蟲。

1.4 數據分析

2019年和2020年,田間調查小偃15的生育期、有效穗數、抗逆性(抗病性、抗凍性、抗旱性、抗倒性)等。小麥收獲期,統計各個試驗點小區實際產量,同時在小偃15試驗田隨機取樣20株,室內考種,調查株高、穗長、小穗數、穗粒數、千粒重、結實率等。利用EXCEL2003軟件對所得數據進行分析。

2 結果與分析

2.1 小偃15的提純復壯

2016年10月播種后,對小偃15的全生育期進行觀察,以小偃15的典型性狀為標準進行鑒定選擇。2017年6月,收獲中選的單穗,共計70個。室內考種,淘汰穗色差異大、結實性差的單穗,每個單穗單獨脫粒,每穗脫粒后裝入一個紙袋,最終共保留55個單穗。2018年6月,在小麥成熟時,共收獲中選的株系43個,室內考種、稱取產量,淘汰產量低以及品質不好的株系,最終選留株系35個,其中表現特別優異的株系5個。

2019年6月小麥成熟時,依據田間綜合表現,對株系圃進行鑒定和篩選,淘汰2個抗病性較差的株系圃,共保留33個綜合性狀較好的株系圃。同時對上年度篩選出的5個表現特別優異的株系進一步進行嚴格鑒定,最終從中篩選出了3個早熟、大穗、抗病性好、抗旱、抗倒伏、高產穩產的優異株系(T15-3,T15-12,T15-21),3個優系單獨整區收獲,待下年建純系圃擴繁。余下的2個株系同其它28個株系一起混收,收獲的種子供下年建原種圃使用。2019年10月,對收獲的原種進行繁殖,保證大田生產用種。

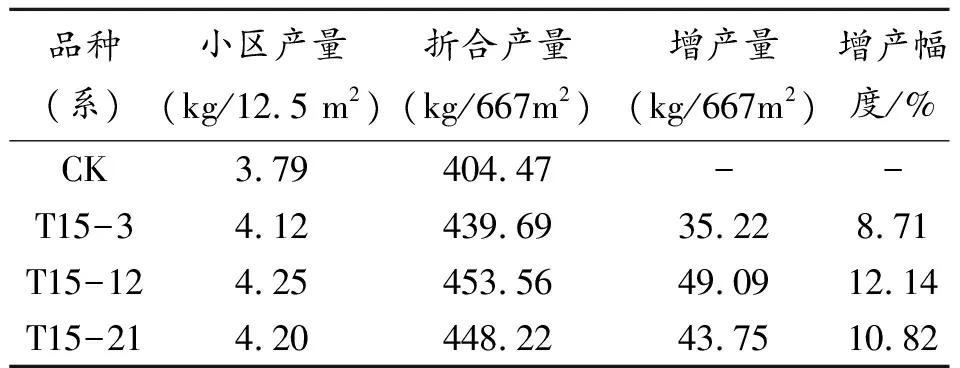

2.2 3個提純復壯后的小偃15優系產量比較

對中選的3個特別優異的株系(T15-3,T15-12,T15-21)進行產量比較,產量結果見表1。由表可以看出,3個優系的產量均較未提純復壯小偃15有明顯的提高,其中T15-12增產最多,達12.14%;增產最少的T15-3增產量也達35.22 kg,增產幅度為8.71%,3個優系平均增產達10.56%。可見提純復壯的3個優系不僅保持了小偃15原有的優良性狀,而且有效提高了小偃15的種性和單位面積產量。

表1 3個優系產量比較結果

2.3 提純復壯對小偃15的增產效果

2.3.1 提純復壯后小偃15的主要農藝性狀鑒定 提純復壯后的小偃15田間表現整齊一致,抗旱抗倒,灌漿速度快,熟相好。與未提純復壯的小偃15相比(表2),除株高略有升高、千粒重略有下降外,在其他性狀上都有不同程度的提升。產量構成三要素中,雖然千粒重較未提純復壯的小偃15有所下降,但穗粒數和有效穗數都有明顯的提高,千粒重、穗粒數、有效穗數三個數值更加集中,表明三因素之間更加協調。在變異系數方面,除小穗數和結實率有所升高外,生育期、株高、穗長、穗粒數、千粒重、有效穗數等性狀都有不同程度的降低,說明提純復壯后小偃15各性狀的遺傳力增大,受環境的影響減小,適應性和穩定性更強。田間抗病調查結果顯示,提純復壯后小偃15的白粉病抗性雖然沒有變化,但條銹病抗性由高感轉為中感,表明抗性進一步提高。整體來看,提純后的小偃15農藝性狀更穩定,較未提純的小偃15綜合性狀更優良,具有較好的推廣應用價值。

表2 提純復壯后小偃15的主要農藝性狀鑒定

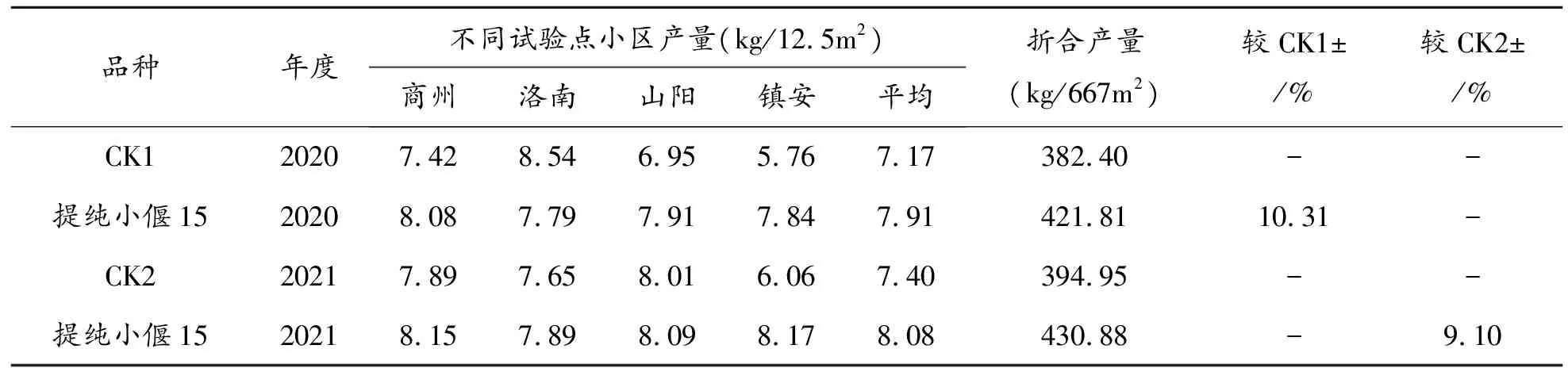

2.3.2 提純復壯小偃15的多點試驗產量比較 2019年和2020年連續兩年在商州、洛南、山陽、鎮安等地對提純復壯后的小偃15進行多點試驗,以未提純的小偃15為對照(CK1、CK2),產量結果見表3。由表3可以看出,2020年提純復壯后的小偃15小區產量平均為7.91 kg,較CK1增產10.31%,且除洛南點減產以外,其余3點的產量都有提高。2021年提純復壯后的小偃15小區產量平均為8.08 kg,較CK2增產9.10%,且四個點均增產,兩年平均增產達9.71%。從表3中還可以看出,未提純復壯的小偃15在各個點的產量表現波動幅度較大,2020年小區產量最低僅為5.76 kg,最高為8.54 kg,產量相差2.78 kg;2021年小區產量最低為6.06 kg,最高為8.01 kg,相差1.95 kg。而提純復壯后各個點小偃15的產量變化幅度相對較小,2020年各小區間產量最高值與最低值相差0.24 kg,2021年相差0.28 kg,說明提純復壯后小偃15的穩產性和廣適性均有所增強。由此可見,提純復壯后的小偃15不僅在產量上增加明顯,而且穩產性和適應性更強,提純復壯后的小偃15更有利于在商洛大面積推廣。

表3 提純復壯后小偃15的多點試驗產量比較

3 討論

商洛地處秦嶺山區,各縣區氣候差異大,且當地農業生產主要以人工為主,因此在品種選育和篩選過程中,需考慮無芒、個子偏高、適應性強、抗旱、抗病性強、高產穩產等符合商洛農戶種植習慣的小麥品種[8~9]。而小偃15剛好具備這些特性,這也是二十年來小偃15一直在商洛大面積推廣應用和深受農戶喜愛的原因。但小偃15由于推廣年限的增加,種性退化嚴重,產量和推廣面積逐年下降,嚴重影響了商洛小麥的生產供給,同時也打擊了當地農戶種植小麥的積極性,因此小偃15的快速提純復壯對于商洛小麥生產顯得尤為重要。筆者研究從2016年開始對小偃15的提純復壯技術進行了探索,并取得了積極的成效。研究表明采用單穗提純復壯的方法,不僅有效恢復了小偃15種性,而且保證了其純度和大田生產種子用量。通過株系圃鑒定和多點試驗發現,經過提純復壯后的小偃15,產量明顯提高,兩年平均增產達9.71%,且抗逆性、適應性和穩產性均有所加強。因此小偃15的提純復壯技術不僅進一步促進了小偃15在生產上的持續應用,而且為商洛小麥的增產增收和糧食安全奠定了基礎。