關于公路路基設計中軟基處理設計研究

李秋申 宋雪蕾

摘要 公路工程在施工中往往會存在許多設計問題,其中最常見的問題是軟基處理。公路路基的設計中,如果無法對軟土地基進行合理的處理與設計,極大可能影響到路基的整體穩定性。該文針對軟土地基的特點及定義進行闡述,并總結常見的軟土地基處理方法,對公路軟基處理設計進行具體探討。

關鍵詞 公路工程;軟土地基;處理措施;設計研究

中圖分類號 U416.1文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2022)09-0118-03

前言

公路工程的路基設計中,對軟土地基有多種處理方法,越是復雜多樣的地質狀況的設計難度就會越高。公路工程一般有較長的使用年限,對地基的設計要求很嚴格,尤其是軟土地基的處理。因此,在公路路基設計中,對軟土地基的處理需要選擇合理的方法與技術進行處理。

1 進行軟土路基處理之前的工作事項

1.1 對施工機械設備進行檢查

在對軟土路基進行處理的過程中,沖擊壓路機是十分重要的機械設備,能夠保障基礎表面受力的狀況。在軟土路基的處理施工之前,對設備的各項環節進行檢測,保障機械施工中的性能,其中須對沖擊碾壓設備進行重點的檢查。在公路工程軟土路基的施工過程中,技術人員需要對地基的結構及沉降情況進行實時的監測,保障施工過程中路基的質量,通過覆蓋層檢測的方法,對路基沉降進行控制。

1.2 做好質量管控工作

因軟土路基周邊大多都存在耕地土壤或回填土壤,其中會含有大量的腐殖質或有機質的細粒土,嚴重影響路基的施工質量,在施工之前需要做好質量監控工作,對軟土路基進行土壤的整潔與清理工作,避免軟土路基中腐殖質或有機質的細粒土等對路基土體造成影響。同時,需要嚴格把控施工質量,根據工程的實際情況與要求選擇合理的填充速度來提高路基的承重效果。

2 公路路基設計中軟土路基處理技術

2.1 強夯處理法

強夯處理法是較為成熟的軟土結構處理法。有效減少土壤的壓縮變形或剪切變形,提高軟土地質的密實度及穩定性,對公路工程的路基穩定性與承載能力具有改善作用[1]。強夯處理法在公路工程的施工中相對簡單,并且軟土地基處理效率高,施工周期較短,在各項工程建設領域用途廣泛,能夠提高軟土路基的承載能力。對軟土路基的加固深度達到5~10 m,可以將軟土路基的壓縮量減少大約2~8倍,將軟土路基的強度提升3倍左右。

2.2 軟土路基處理中的置換處理技術

置換處理技術適用于具備較高耐久性與承載力的土壤,取代原本的軟土地基,通過使用處理后的高承載力土壤,可以提高公路路基的承載力,減小軟土地層的沉降變形。在進行軟土替換的過程中,采用礫石或砂礫等粗粒土等高強度的材料進行軟土的置換,從而提高軟土路基的抗壓縮性[2]。在實際的施工中,需要根據當地工程的實際情況來進行技術方案的選擇。

2.3 震動擠密法

軟土路基的孔隙比較大,采用振動擠密法對土壤進行處理。此項方法需要采用機械設備,將軟土中的土顆粒之間的孔隙進行壓縮,通過對軟土路基土層的壓縮,改變土層的土顆粒重新分布,改善土層的力學性能,提高軟土的承載力與強度,是當前軟土工程施工中最常用的方法之一。

2.4 軟土路基處理中碎石樁處理技術

通過對軟土路基表面的處理,打出方形或圓形的孔洞,將承載力較高的碎石擠密到路基的孔洞中去,提高軟土地層的路基承載力。在碎石樁處理的過程中,可對填充的碎石添加一定量的粘結劑,從而提高填充材料的粘結性,有效提高軟土路基的承載力。碎石樁的位置不能隨意制定,需要根據實際的路基結構與性質確定碎石樁的位置[3]。

2.5 添加劑法

對軟土路基使用添加劑,可增強軟土路基的路基強度與穩定性。其中,二氧化碳及其他化學物質可以對軟土的表面進行凍結,從而增強路面的路基強度。也可以使用石灰、水泥或粉煤灰等無機結合料來增強軟土路基的固結,提高軟土路基的吸水和凝聚能力。此種方法主要針對粘性或含水量較低的軟土路基,通過添加石灰、水泥或粉煤灰等物質改善土壤的結構,增強土壤的凝聚效應[4]。

2.6 排水板加固施工方法

軟土路基加固過程中可以采用排水板加固施工方法,此加固方法主要應用在軟土路基的表面,通過對土層整體的固結進行處理,增強土壤的固結排水能力,降低軟土路基的含水量,提高軟土路基的承載力。對其施壓時,可以承受足夠的外部荷載,并且保持土體的穩定,提高路基的安全性與穩定性,通過對路基逐漸加壓或其他方式的固結,將軟土路基中的自由水緩慢排除,增強軟土顆粒的固結,增強整體性。

3 公路路基設計中軟基處理設計

軟基處理設計需要結合不同的工作環境進行選擇,并嚴格遵循設計規范或施工規范的相關要求,利用相對成熟的軟基處理技術完成項目,協調可利用的資源以確保在保持環境可持續發展的基礎上節省經濟成本,縮短工期時間。

實際施工過程中,粉粘粒含量較高的軟基可能會發生地基浸水等情況,造成地基內含有的水分無法排除,影響到公路路基的施工質量。因此,公路路基的施工過程中,對其進行處理,促進軟土地基固結的產生,進而影響到下層地基的形成。軟土地基中含水量較大的粉細砂如果處理不當,很容易對公路的地基形成不同程度的質量影響。需要在施工過程中嚴格控制粉細砂的材料質量,盡量避免不達標的材料應用到施工中去。

公路橋梁的軟基處理設計,一般選擇對軟土地基進行換填處理,在此期間需要進行灑水壓實處理,減小粉細砂顆粒之間的孔隙,增強軟土地基的強度。嚴格把控好地基的含水率,切實保障軟土地基的施工質量,滿足工程的各項要求。

此外,軟基處理過程中地基的分層厚度也要做好合理管控,分層厚度通常情況下是300 mm左右,然后通過振動壓路機對地基進行良好的壓實處理,對壓實后的地基進行質量檢測,保障公路路基滿足施工的各項標準。

4 工程實例分析

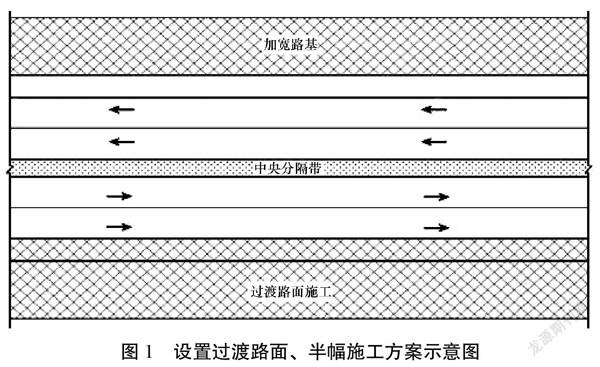

在新疆某公路路段工程路基處理設計中地表土質多為礫類土和粉質土。路基填料選取時對鹽漬土、濕陷性土等不合格或品質較差的填料進行剔除,可選擇在沖洪積臺階地中取土,填料以天然砂礫為主,品質好、強度高,能夠保證路基有良好的壓實度,有利于提高路基施工質量,避免因填料的強度不足引起路基加寬路段產生不均勻工后沉降,避免路面產生裂縫。路面分幅分車道施工方案,半幅正常行駛,另一半幅限速行駛。先施工半幅新拼接的路面。按照新建路面結構層次鋪筑至中面層(上面層暫不施工),形成過渡路面,使半幅路面形成雙向四車道,如圖1所示。

4.1 路基填筑方案

4.1.1 低填淺挖路基

主線路基高度H小于路面結構層厚度,且地基土為非鹽漬化礫類土的路段,自路面結構層底面以下0~90 cm范圍內分層超挖回填碾壓,填筑壓實度≥97%。自路面結構層底面以下90~120 cm范圍礫類土直接翻松碾壓,填筑壓實度≥97%;非鹽漬化及非濕陷性粉黏土路段0~120 cm范圍換填礫類土。

互通式立體交叉匝道、互通式立體交叉被交線、分離式被交線、輔道、改路等,路基高度H小于路面結構層厚度,且地基土為非鹽漬化礫類土的路段,自路面結構層底面以下0~50 cm范圍內分層超挖回填碾壓,填筑壓實度≥96%。自路面結構層底面以下50~80 cm范圍礫類土直接翻松碾壓,填筑壓實度≥96%;非鹽漬化及非濕陷性粉黏土路段0~80 cm范圍換填礫類土。

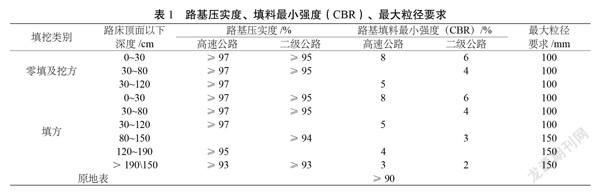

4.1.2 路基壓實度、填料最小強度(CBR)、最大粒徑要求

路基應分層鋪筑,均勻壓實,路基壓實度、填料最小強度(CBR)、最大粒徑要求應符合表1規定。

4.2 濕陷性土地基處理

項目濕陷性土主要分布于沖積平原表層和農田區路段,長度為15.55 km。

4.2.1 設計原則

(1)項目沿線濕陷性土分布較為廣泛,從保證路基穩定、減少水土流失的角度出發,充分考慮工程建設的實際情況及沿線環境的特殊要求,加強防滲及防沖刷設計。

(2)根據濕陷等級、濕陷起始壓力、濕陷土層厚度及層位分布,結合對既有道路的影響、路基填土高度、地基滲水浸濕可能性大小選擇濕陷性黃土路基的處理深度及處理方法,部分或全部消除地基的濕陷量。

4.2.2 處治深度

見表2。

4.2.3 方案比選

該段濕陷性土均為Ⅰ級非自重濕陷性黃土,故對沖擊碾壓、換填墊層結合該項目特點進行方案比選(見表3)。

結合項目特點,初步擬定采用換填墊層結合沖擊碾壓的處理方式:

一般Ⅰ級非自重濕陷性土路段,采用清除表土,并對基底進行沖擊碾壓的處理措施;低填淺挖的Ⅰ級非自重濕陷性土路段,采用挖除路床1.2 m范圍內濕陷性土,換填礫類土的處理措施;橋臺相鄰濕陷性土路段,保證消除地基的全部濕陷量或穿透全部濕陷性土層;完善路基、路面排水系統,挖方路段路基兩側設置邊溝,填方路段設置排水溝,以防止低洼路段積水,浸泡路基。

5 結語

軟土地基的處理是公路工程施工中的重點項目,軟土地基的處理方法與效果是衡量地基穩定性與平整度的有效依據,需要滿足工程要求的穩定性與平整度,從而保障公路工程的安全可靠性。在公路工程的施工過程中,需要重視軟土路基的實際處理問題,減少軟土路基所帶來的沉降等不安全因素。加強對軟土路基的檢測與施工技術處理,改善軟土路基的土層性質與結構,從而保障公路建設的質量與安全。

參考文獻

[1]方春. 公路路基路面設計中軟基的處理技術[J]. 四川水泥, 2022(1): 253-254.

[2]汪勝. 公路路基路面設計中軟基的處理技術研究[J]. 四川水泥, 2021(9): 231-232.

[3]辛傳盛. 公路路基路面設計中軟基的處理技術研究[J]. 交通世界, 2021(12): 60-61.

[4]余秋楓. 公路路基路面設計中軟基的處理技術分析[J]. 黑龍江交通科技, 2021(3): 79-80.

收稿日期:2022-01-19

作者簡介:李秋申(1972—),男,本科,高級工程師,從事公路工程道路與橋梁勘察設計工作。