豐富想象經驗 發展空間觀念

陳月仙

培養學生的空間觀念,是小學數學教學的目標之一。本文以“長方體和正方體單元復習課”為例,以豐富學生想象經驗為載體,通過大任務的設計驅動學生主動思考,喚醒想象的經驗,在情境運用中不斷豐富想象的經驗,從而發展學生的空間觀念。

一、審視作業學情,剖析錯題原因

五年級教學進入一個關鍵時期,是學生經歷從直觀到抽象的過程。然而在實際教學中,筆者發現學生學習的“洼地”是空間與幾何板塊,尤其是長方體和正方體單元的相關綜合性題目。通過進一步翻閱學生的作業,認真重審學生的解答過程,筆者發現學生在解答過程中出現以下三大方面的問題:

(一)知識碎片化——答題過程有“堵點”

筆者審閱作業時發現,學生每道題都做,但每道題都會有錯。這反映了學生對知識的掌握一知半解,學生努力地學習但成績總不理想。筆者通過解答、復原、審閱,發現他們有一個共同問題,即知識理解不全,解答問題時有“盲點”,從而導致思維過程中產生了“堵點”。

(二)思維轉換化——答題思路呈“斷線”

筆者對作業進行抽樣發現,處于良好層的學生學習基礎很扎實,但思維不靈活,題目一創新就出錯,表現在幾何解答題上,大部分解答過程規范,但遇到思維含量高的題目,就會出現“思維斷線”的問題。

(三)應用模式化——實際應用缺應變

筆者仔細分析學生的作業過程發現,學生大多死守一種解題方法。解決一個問題本來有多種方法和捷徑,但學生卻陷入“固化思維”,這是因為學生沒有構建起方法體系,面對實際情境相對復雜的題目,沒有變通的能力,或者只套用一些固定的方法。

基于以上分析,在五年級數學單元復習過程中要運用“三聯”整體復習法,幫助學生打通知識“堵點”,接通思維“斷點”,學會靈活應用。

二、小學數學單元復習創新思考

(一)概念闡釋

“三聯”整體復習法針對學生知識碎片化、思維“斷路”化和方法模式化的問題,通過單元整體化設計,運用不同的教學策略和方法,引導學生構建知識圖譜,把多個點的知識聯通,形成一個完整的知識網絡圖,讓學生從知識記憶式的學習轉向知識體系的自我建構。通過多種任務驅動的方法,讓學生的思維從單線思維走向多線思維,培養多個維度思考問題的方法。設置多變應用實際情境,讓學生學會用多種方法解決問題,掌握多種解題方法,實現多法連貫的效果。

(二)實施原則

生本原則。在立體圖形的復習教學設計過程中,教師可以以學生的問題為導向進行整體化設計;在教學實施過程中,可以以學生活動為主,增強學生的學習體驗,讓學生經歷知識生成過程;在知識應用中,可以以學生生活經驗為基礎,進行適度的知識拓展。

整體原則。在小學數學復習中,必須要從全局視角進行教學設計;在知識方面,要讓學生縱向貫通從一年級到六年級的數學知識,形成一個知識體系;從思維角度,要讓學生有整體思維的觀念,學會從不同維度來思考同一個問題。

適切原則。在小學數學復習過程中,教師要根據不同學生的知識基礎、學習能力和思維水平來確定教學方法,在實施過程中一般要進行分層教學,不同層次的學生設置不同的目標,采用不同的教學方法。

三、例談小學數學單元整體復習

空間觀念是幾何課程改革的一個核心的概念。《義務教育數學課程標準》描述了空間觀念主要表現在:“能由實物的形狀想象出幾何圖形,由幾何圖形想象出實物的形狀,進行幾何體與其三視圖、展開圖之間的轉化;能根據已知條件做出立體模型或畫出圖形;能從較復雜的圖形中分解出基本的圖形,并能分析其中的基本元素及其關系;能描述實物或幾何圖形的運動和變化;能采用適當的方式描述物體間的位置關系;能運用圖形形象地描述問題,利用直觀經驗來進行思考。”

“長方體和正方體單元復習課”是五年級上冊第三單元的內容。為什么選擇用單元復習課?如何豐富學生的現象經驗?怎樣發展學生的空間觀念?筆者與學生一起經歷了一場想象豐富的數學之旅。

(一)構建知識圖譜,多點聯通,形成知識網絡圖

傳統的數學復習過程中,一般會讓學生對知識點進行抄寫整理,學生成了知識的“搬運工”。簡單的知識抄寫過程,使學生的學習過程處于低階思維過程,知識復習效果較差。要讓學生經歷知識再構建的過程,必須找到新的學習載體——知識圖譜,讓學生把自己所學習的知識通過畫圖譜的方式進行表達。

【案例1】“長方體和正方體”這個單元是小學數學空間觀念培養的典型單元,在單元整體學習之后,大部分學生都已經掌握了長方體和正方體的相關知識。為了更好地喚醒學生的空間意識,教師在單元復習課前可以這樣安排。1.前置整理:課前由學生獨立進行“長方體和正方體”這一單元的知識整理。2.課前談話:交流單元梳理情況,如我們可以從哪些方面來整理“長方體和正方體”的知識。

【預設1】從知識層面:如點、線、面、體;棱、面、體等。

【預設2】從內容層面:可以是單元知識的導圖整理或單元精題的整理,也可以是單元錯題的整理。

【預設3】從方法層面:可以羅列整理、列表整理、分類整理。

案例反思:一個知識點只是一個點,多個知識點就可以聯動一個面,對于一些綜合性較強的題目,往往更需要從知識面上去思考。多個維度去構建知識網絡圖,才能讓學生的理解更為透徹。

(二)運用任務驅動,多線聯想,培養多維思考線

傳統數學復習教學中,學生接受的學習任務非常單一:做作業。學生學習目標變得非常簡單:把作業做完。面對一個章節的教學內容,教師要在復習過程中啟發學生的思維,讓學生頭腦動起來,思維活起來,必須給學生多樣化的學習任務,引導學生進行多維度的思考。

【案例2】為了更好地架起學生的想象橋梁,教師在單元復習課中設計了大任務,利用大任務驅動學生主動運用已學習的“長方體和正方體”的相關知識解決問題。

任務布置:請你利用本單元學習的知識,完成單元復習任務單。

獨立操作:學生獨立完成并完整地記錄。

分層反饋:重點反饋學生不同搭法或者拼法的想象過程。

任務一:搭一搭

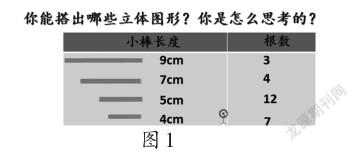

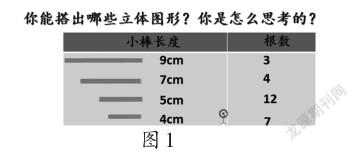

任務一中用小棒作為學生思考的學習素材,主要目的是從棱的角度,還原學生對長方體、正方體棱特征的理解。筆者在用小棒搭長方體時,在材料的選擇上,對小棒的長度和根數都做了精心設計,9厘米的小棒3根,7厘米的小棒4根,5厘米的小棒12根,4厘米的小棒7根。所提供的小棒既可以搭出一般的長方體,又可以搭出底面是正方形的比較特殊的長方體,還可以搭出12條棱一樣的正方體。在這個過程中,學生必須對長方體棱的特征充分掌握,才能搭出所有類型的長方體。

反饋時,一是學生通過空間想象分享是如何搭出長方體或正方體的,從而來復習棱的特征;二是經過分享得知,學生都是利用4、5、7根小棒搭成的長方體,雖擺放的位置不同,但其實是同一個圖形;三是反饋錯誤擺法,將長度與根數混淆,如將12根小棒,認為是12厘米;還有(7,7,4)擺法,應該4厘米需要8根,但這里只有7根顯然不夠。在反饋中,想象作為學生空間觀念的腳手架,幫助學生不斷鞏固本單元的基本知識。

任務二:拼一拼

任務二中提供了不同的面作為學生思考的學習素材,主要目的是從面的特征還原學生對長方體、正方體特征的理解,讓學生根據任務由棱的特征遷移到面特征的思考。在數量和面的邊長數據上,筆者也做了精心設計,使學生既可以搭出一般的長方體,又可以搭出底面是正方形的比較特殊的長方體,又可以搭出6個面一樣的正方體。

反饋時,重點讓學生通過想象描述所拼成的長方體和正方體,如學生描述“1×1的正方形有7張,選擇其中的6張就可以組成一個正方體,正方體有6個面是正方形”。當然,在教學過程中,也有學生拼錯的情況。學生在辨錯、糾錯過程中加強了對長方體、正方體面特征的認識。

案例反思:根據學生空間觀念建立的需求,設計以促進學生空間觀念培養的學習材料,如利用小棒復習棱的特征、利用長方形的面復習長方體面的特征,在拼搭中還設計了素材的數值,學生必須充分掌握長方體和正方體的特征才能搭出所有類型的長方體、正方體。

(三)多變應用情境,多法連貫,掌握多種解決方法

教師要想讓學生把學到的知識和掌握的思維方法進行靈活應用,解決實際問題,就要在情境設置過程中提出一些有趣的生活問題,結合學生生活經驗和學習經驗,把學習情境設置在學生的學習起點,讓學生以很低的起點開始探究性的學習(低起點能讓絕大多數學生參與到學習之中)。在學生遇到困難時,教師可以設置一組有梯度的問題串,引導學生的思維由淺入深,引導學生利用多種方法實現知識連貫,并能用多種方法解決同一問題,實現融會貫通的效果。

【案例3】學生的空間知識來自豐富的現實原型,與現實生活非常緊密。《義務教育數學課程標準》指出:“能從較復雜的圖形中分解出基本的圖形,由幾何圖形想象出實物的形狀。”分解圖形、想象實物就要學生具有豐富的想象能力,因此真實情境的運用是非常必要的。

1.添加數據單位,想象真實物體

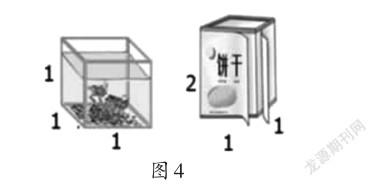

(1)請給下面長方體或立方體的數據加上數量單位,并想象它可能是生活中的什么物品。

(根據學生的回答,請全班進行想象判斷)

(2)出示物體,加數量單位

現在要加什么單位呢?

【預設:魚缸加“米”比較合適,餅干盒加“分米”】

2.思考真實問題,辨析學習難點

(1)出示問題

①制作這樣一個魚缸至少需要多少玻璃?魚缸最多能裝多少升水?

②餅干盒一周貼上標簽,至少需要用多少紙?

(2)反饋不同思路

①【預設1:1×1×5=5(平方米)】

②【預設1:(2×2+2×3+2×3)×2-2×2×2=24(平方分米)】

【預設2:2×3×4=24(平方分米)】

【預設3:2×4×3=24(平方分米)】

通過給這兩個圖形加數量單位想象成生活中的哪些物體,增強了學習的趣味性和學生的參與度。其實這也是學生學習的難點,學生對單位認識還是比較模糊的,空間觀念也不夠強,那么在多次想象判斷過程中可以逐步培養學生的空間觀念。

3.真實創新設計,提升思維品質

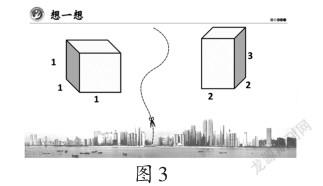

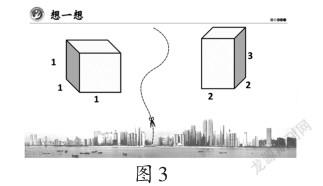

(1)復習“底面積×高”公式

(2)這樣的設計體積是多少?

(3)反饋交流:

①【預設1:(1×1+3×1)×3=12(立方分米)】

②【預設1:(2×3-2×1)×3=12(立方分米)】

③還能提出什么問題?試著解決吧。

【預設:至少需要多少鐵皮?(2×3-2×1)×2=8(平方分米)】

大多數學生設計的是長方體的餅干盒,利用的是“長×寬×高”的方法求容積,在填長、寬、高的過程中再次鞏固學生的容積計算。班級中也有極少數學生想象餅干盒上下底是三角形或梯形、圓、愛心,他們用到求容積的方法是底面積×高。

案例反思:通過思考還能設計什么形狀的餅干盒這一環節,從長方體形狀想到其他的直棱柱,發展了學生的思維,培養了學生的空間想象能力,也幫助學生復習了長方體體積公式的推導過程,進一步理解了“底×高”的意義,促進了空間觀念的綜合運用。

四、實踐成效

(一)練習質量呈現上升態勢

通過上述實踐,筆者所在班級學生空間觀念有了顯著提升,特別是他們做題前會根據題意,腦中想象一下,紙上畫一下,動手做一做,練習質量有了明顯上升。

(二)學習興趣態度出現興奮勢

隨著知識的進一步扎實,活動經驗更豐富,空間觀念增加了,學生學習興趣更濃了。單元知識導圖也越來越專業,精題本豐富了,錯題本減少了,解決問題的方法更多樣了,解決問題的策略更多維了。學生把概念與生活中的現實結合起來,在理、搭、拼、用、創的環節中,不斷地豐富想象的經驗,讓想象的經驗成為發展學生空間觀念的催化劑。