傳統村落景觀基因遺傳信息的儲存、表達及其旅游價值

——以湖南省常寧市中田村為例

劉沛林 彭 科 楊立國

(1.長沙學院鄉村振興研究院 湖南長沙 410022;2.衡陽師范學院地理與旅游學院 湖南衡陽 421002;3.衡陽師范學院“古村古鎮文化遺產數字化傳承”湖南省協同創新中心湖南衡陽 421002)

引言

傳統村落指具有一定的歷史文化特征且風貌保存較為完整的鄉村聚落。我國目前已有6 779 個村落入選國家住建部、財政部、文旅部、文物局等部門共同保護的國家級傳統村落范疇,但仍有大量保有部分古建筑或部分歷史風貌的傳統村落亟待保護。當前,這些傳統村落的遺產保護規劃和旅游發展規劃普遍存在著遺產信息挖掘不夠、文化把握不足、主題定位不準、地方特征不鮮明等問題。為了解決這類問題,必須充分結合遺產保護和遺產旅游的特點,從認真挖掘傳統村落遺產的景觀基因入手,精確識別,準確定位,從而實現準確理解、闡釋、欣賞中國傳統村落遺產旅游目的地文化內涵的初衷。

中國傳統村落是地域文化和地理環境相互作用的產物(祁嘉華、靳穎超、張宏臣,2020),是多元景觀文化遺傳信息集成與表達的載體。它既是文化景觀,也是文化遺產和旅游吸引物。在一個村落誕生、擴張、成型、延續的過程中,豐富的文脈、淵遠的歷史、特有的景觀、精湛的工藝等逐漸融入其中,歷經時間的洗禮和歲月的凝練,形成了一種獨特的能夠遺傳的景觀因子。這種基于文化遺傳的景觀因子,在特性上類似生物學領域的生命“基因”,已經內化于地域特性,刻蝕于地景標識,具有較為明顯的“可識別性”和“可標志性”,是構成“地方感”“地方意象”的特有元素,也是識別“地方性”的特有途徑。筆者曾較早提出“景觀基因理論”(劉沛林,2003/2011),該理論提出后被學界廣為接受。在知網中搜索2015年至2021年以“景觀基因”為主題的論文,數量超過345 篇,分別來自地理、建筑、規劃、旅游、設計等學科領域。研究者或從裝飾元素、圖形符號、空間結構以及文化含義(申秀英、劉沛林、鄧運員,2006)中解構傳統村落景觀的形態特征(胡最、劉沛林、鄧運員等,2015;陳秋渝、楊俊熙、羅施賢等,2019),或將提取到的景觀基因用于歷史文化村鎮保護的實證研究(曹帥強、鄧運員,2017;林琳、田嘉鑠、鐘志平等,2018;向遠林、曹明明、秦進等,2020),或探討景觀基因對地方認同的建構作用(楊立國、劉沛林、林琳,2015),或挖掘文化傳承的空間特征、影響機制與具體途徑(唐承財、萬紫微、劉蔓等,2021)。在形態布局方面,研究者或通過景觀基因的“胞、鏈、形”(劉沛林、劉春臘、鄧運員等,2011;楊曉俊、方傳珊、王益益,2019)分析傳統村落空間形態的共性與個性,建立空間布局的圖式語言(李伯華、鄭始年、劉沛林等,2019),或揭示傳統村落轉型發展的路徑機制與有機更新的機理模式(李伯華、曾燦、竇銀娣等,2018)等,不一而足。

綜上所述,相關研究多集中在景觀基因的識別提取、形態分析、群系區劃(翟洲燕、常芳、李同昇等,2018;鄭文武、李伯華、劉沛林,2021)與開發利用方式上,少有系統性分析景觀基因所蘊含遺傳信息的組合邏輯與表達路徑之研究。生物遺傳信息是通過堿基對的排列組合(DNA 雙螺旋結構)進行儲存的,同樣,景觀基因也通過遺傳信息的有機組合來儲存其文化習俗、宗族信仰、傳統技藝、聚居形態等文化信息(趙鶴齡、王軍、袁中金等,2014),以此形成不同類型的景觀基因并按一定的邏輯關系組成序列,最終實現傳統村落多樣景觀風貌的表達與豐厚歷史信息的記錄。本文從景觀基因原理出發,借助生物遺傳學視角,從景觀基因的內涵與特性中提取遺傳信息,選取湘南地區入選第一批中國傳統村落名錄的常寧市中田村作為研究案例,揭示景觀基因遺傳信息的儲存與表達路徑,以期為景觀基因的傳承、保護與遺產旅游的發展提供新思路。

一、景觀基因的遺傳信息及其儲存表達

1.景觀基因理論的內涵

在地理學的視野里,地球表面一切受到人類活動影響的地表景象都被稱為“景觀”,不同的地域由于受到地域環境和人類活動的不同影響而導致景觀的區域差異,要了解和解讀這種景觀差異就必須從深度研究其內在要素入手。景觀基因理論起始于對不同區域傳統聚落景觀特征獨特性、唯一性和可識別性的認識,是結合了中國科學院知識創新工程“地學信息圖譜方法的探索研究”和國家“973計劃”的重點開拓領域之一“地學信息圖譜”的研究方向開展的探索性工作。

(1)景觀基因理論的概念

景觀基因理論借鑒了生物學“基因”的概念。生物學的基因指生物體遺傳的基本單位,存在于細胞的染色體上,呈直線排列,決定著每個個體生物的特征和屬性。聚落景觀基因指人類聚居之所的景觀遺傳的基本單位,是景觀傳承中一直保存的某種具有內在決定性的基本因子,是區別于其他景觀的基本信息,是用于識別的獨特因子。景觀基因借鑒了生物基因的概念,雖然在景觀基因遺傳和變異方面與生物基因有著類似的邏輯和原理,但由于自然和人文存在著一定的區別,所以兩種“基因”概念之間也存在著較大差異,不能簡單地等同。

景觀基因理論就是以不同區域景觀基因的挖掘、識別、提取為著眼點,在確認其景觀基因的基礎上,理清該區域的景觀基因圖譜及其形成與演化規律,達到識別、利用和彰顯區域景觀基因,豐富地理學關于地學信息圖譜和區域特征研究的理論和方法的目的。

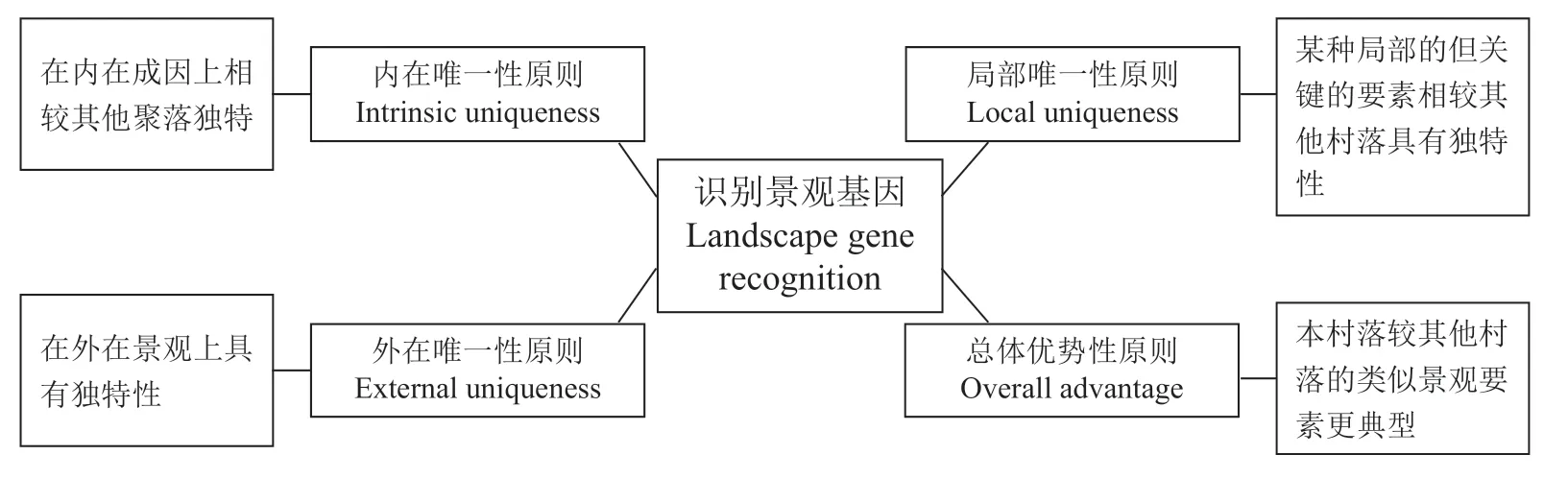

(2)確定景觀基因的原則

挖掘一個聚落或一個區域的景觀基因,大致可以遵循以下原則:①內在唯一性原則。在內在成因上為其他聚落或區域所沒有,比如窯洞村落基于氣候和土壤成因的內在特點。②外在唯一性原則。外在景觀相較其他聚落或區域具有唯一性,比如侗族村寨的鼓樓及其中心廣場。③局部唯一性原則。某種局部的但關鍵的表征要素相較其他聚落或區域具有唯一性,比如受不同地方文化影響的民居馬頭墻(又稱山墻、封火墻)各具特色。④總體優勢性原則。雖然其他聚落或區域有類似景觀,但該聚落或區域的該景觀要素尤為突出,比如以北京為典型代表的方形圍合的四合院民居景觀。(見圖1)

圖1 確定景觀基因的原則Fig.1 Principles for identifying landscape genes

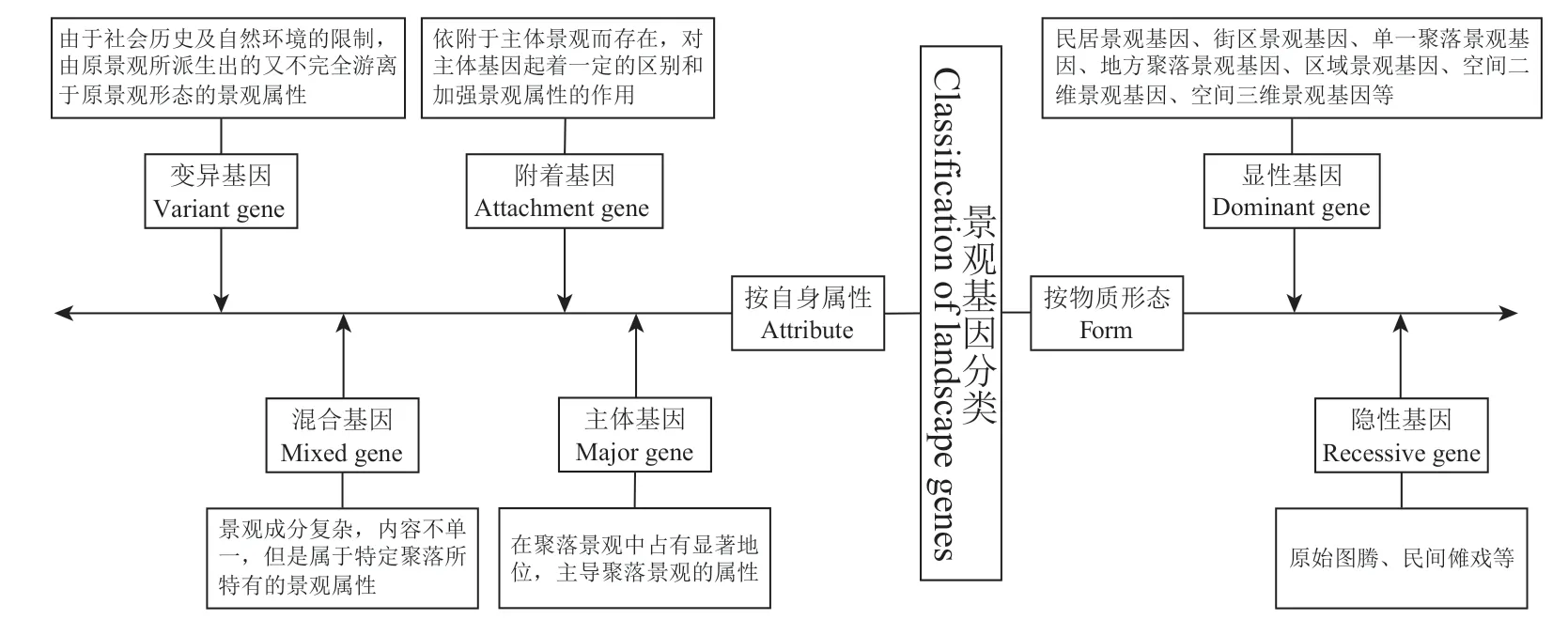

(3)景觀基因的分類

景觀基因根據屬性和形態的不同,可以進行一定的分類識別和管理,通常采用兩分法。從基本屬性和主次程度上來看,可以分為主體基因、附著基因、混合基因、變異基因等;從物質形態上來看,可以分為顯性基因和隱性基因。(見圖2)

圖2 景觀基因的分類Fig.2 Classification of landscape genes

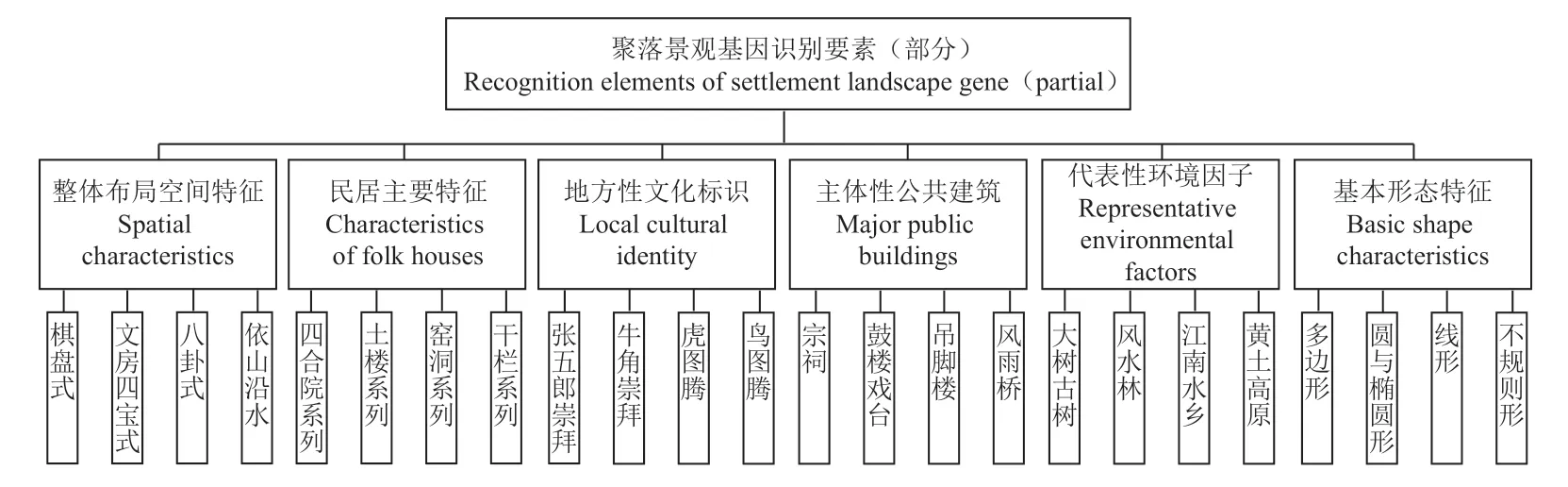

(4)聚落景觀基因的識別要素

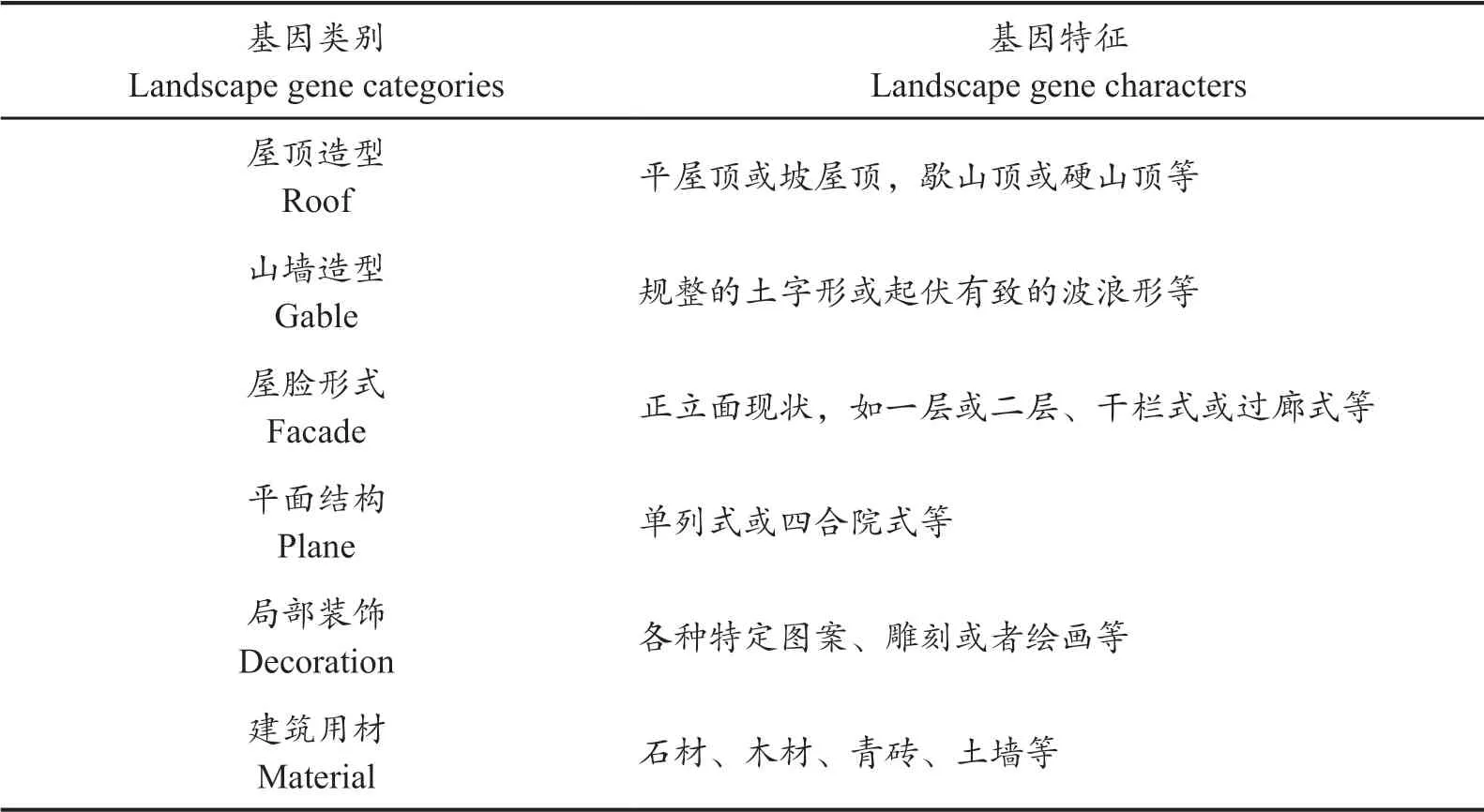

聚落景觀基因的識別,可以從以下要素入手:整體布局空間特征(棋盤式、文房四寶式、八卦式、沿水布局式、依山布局式等)、民居主要特征(四合院系列、土樓系列、干欄系列等)、地方性文化標識(鳥圖騰、虎圖騰、牛角崇拜、張五郎崇拜等)、主體性公共建筑(宗祠、鼓樓、戲臺、吊腳樓、風雨橋等)、代表性環境因子(大榕樹、大樟樹、大槐樹、芭蕉林、江南水鄉、黃土高原等)、基本形態特征(正方形、長方形、圓形、橢圓形、線形、不規則形等)。(見圖3)具體到一棟民居,其景觀基因識別要素主要聚焦于屋頂造型、山墻造型、屋臉形式、局部裝飾、特色建材、平面結構等方面(見表1)。

圖3 聚落景觀基因識別要素(部分)Fig.3 Recognition elements of settlement landscape gene(partial)

表1 民居景觀基因識別要素Tab.1 Landscape gene recognition elements of folk houses

2.景觀基因的遺傳信息

(1)主導信息

景觀基因是形成傳統村落景觀風貌的決定性因子,直接對標志性景觀形態或色彩的特征(湯茂林,2000)表達產生主導性的影響。形態的主導體現在宏觀的村落平面布局或立面天際線、單棟民居建筑、建筑的山墻及裝飾等方面,表達途徑包括形狀、圖案、形式、肌理等。色彩的主導則在建筑本體、彩繪雕刻、傳統服飾以及周邊環境(曹雪芹、李弢、高曉勇,2021)中有所體現。

(2)傳承信息

目前中國的傳統村落少數源自宋元時期,大多源自明清時期,且延續了典型的文脈特征。這種延續是由景觀基因代代相傳的特性控制的(許樹輝、王利華,2019)。換言之,景觀基因中必然蘊含著貫穿文化景觀發展始終的傳承信息,這也是識別景觀基因的重要條件。在當前看到的村落中,一個村落的景觀風貌是由穩定的景觀基因傳承信息與即時的外部干擾共同決定的。許多不屬于傳承信息的干擾諸如火災、蟲害引起的斑塊(村落生態系統可自行修復)、村民跟風興起的養殖鏈景觀(市場回落后又恢復種植業)、當地政府新修的民居住宅(逐漸被居民改造)等,類似生物受創痊愈后形成的疤痕一樣不具備遺傳能力。景觀基因的保護與修復工作應格外注重對其中傳承信息的甄別。

(3)歸因信息

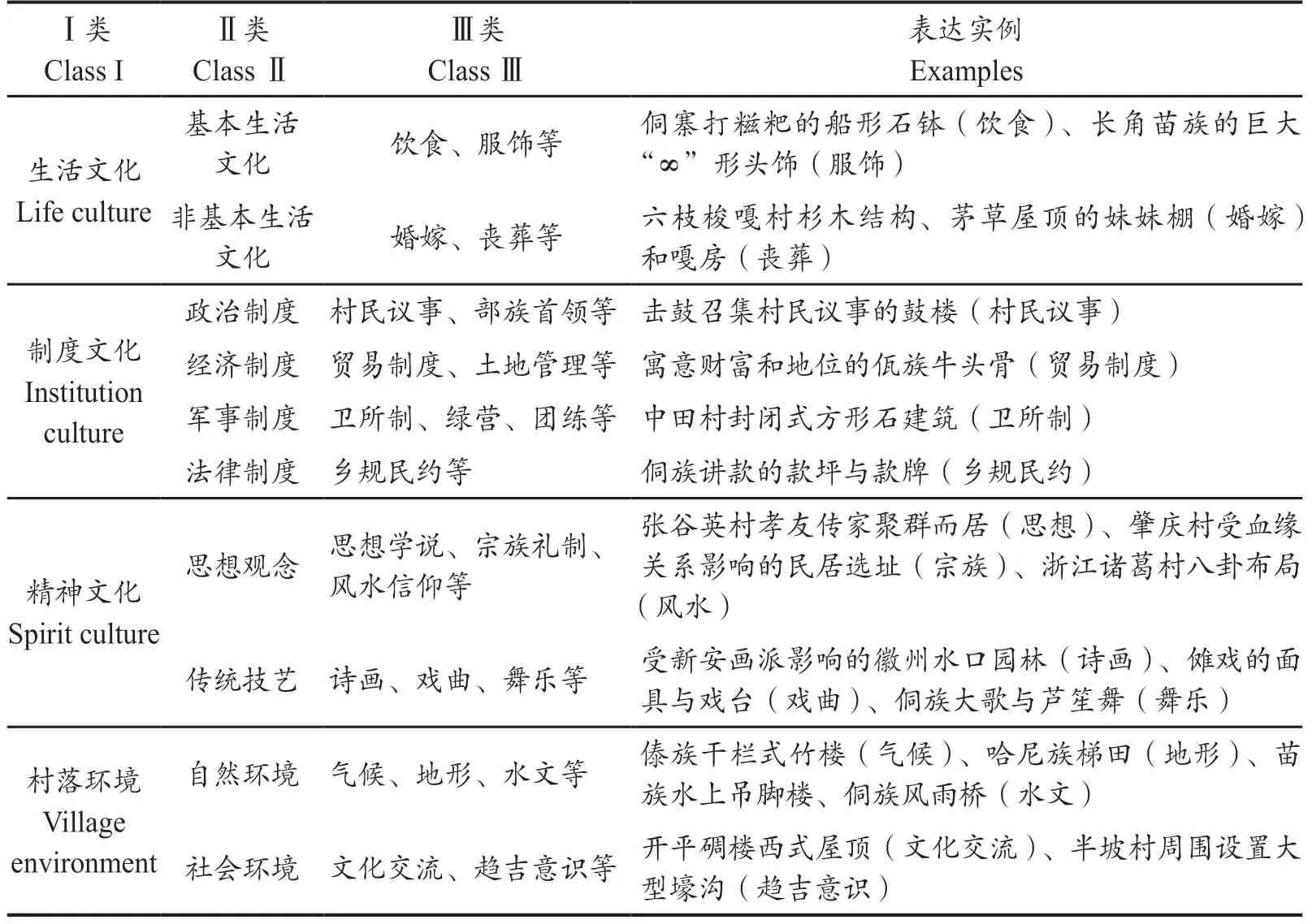

景觀基因之所以能表達出風格迥異而又似曾相識的各地村落文化景觀,源于其復雜獨特卻不離其宗的內在成因,該成因必然屬于本村落的文化或環境的主體要素或特征要素。人在生活、生產、調節自身心靈、處理與他人關系、協調與自然關系的過程中誕生了各類文化(見表2),文化又通過衣、食、住、行、用、娛樂等在景觀上烙下深刻的印記。傳統村落的振興首先需要挖掘其深厚的文化底蘊來作支撐,通過典型景觀特征溯源文化因子的歸因信息,正確地認知當地的文化本質,避免曲解村落原生文化含義而造成村落旅游的不合理開發。

表2 景觀基因的歸因信息Tab.2 Attribution information of landscape genes

續表

(4)依附信息

景觀基因作為地理學對象中最基本的不可再細分的組成單元,其景觀意象必須依附一定的物質載體或借助特定的空間場所才能呈現(胡最、鄧運員、劉沛林等,2020),如佤族村寨的牛文化因子,將對牛的崇拜和景仰寄托于牛角樁或“Y”形樁,并作為祭祀的神圣場所。景觀基因的這一特性是其遺傳信息能被復制后傳承和設計再創作的根本保障。通過對外在特有景觀要素、局部關鍵要素和優勢景觀要素的識別(劉沛林,2012),可以解析景觀基因中蘊含的依附信息。

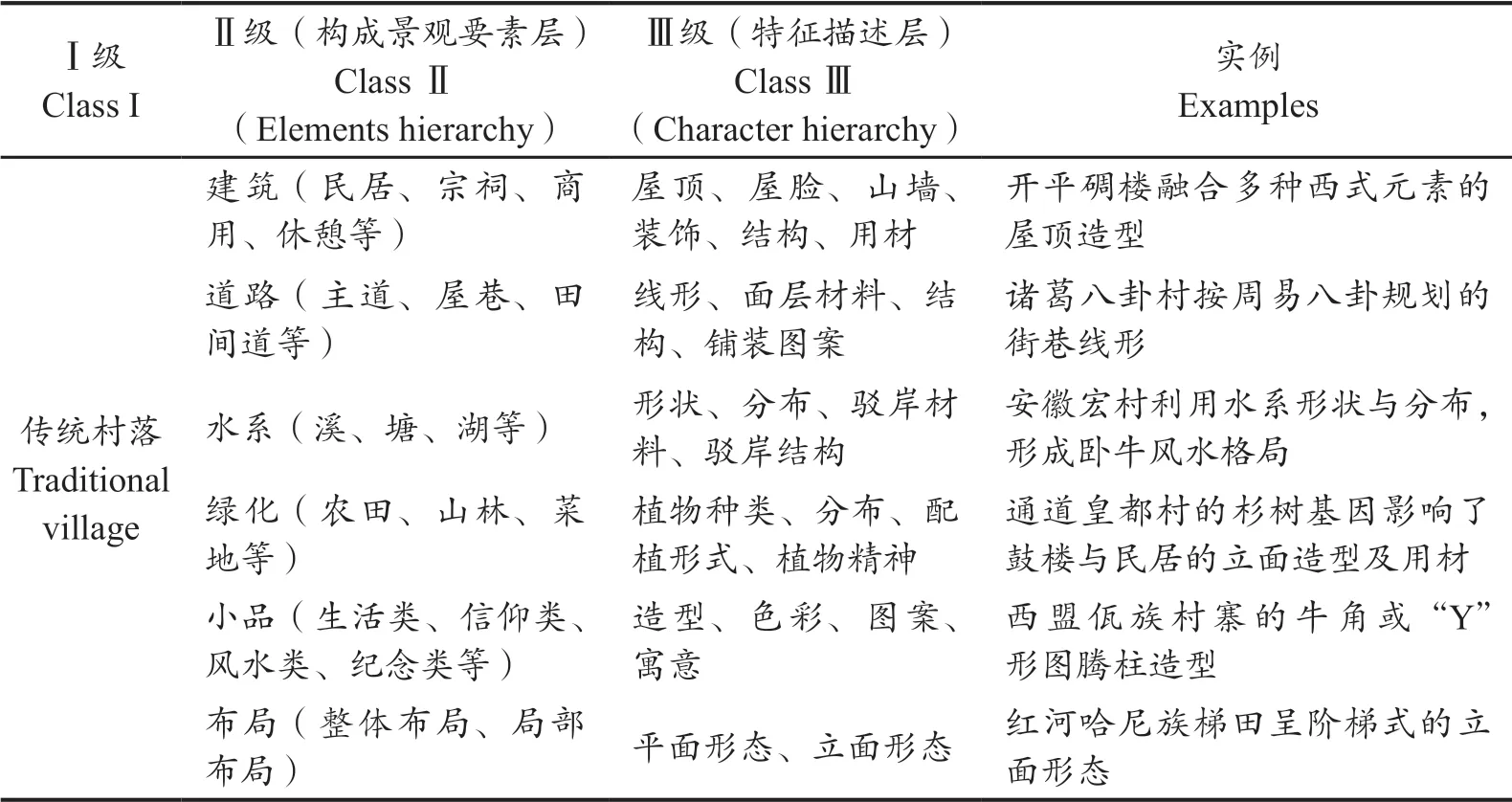

(5)尺度信息

完整的傳統村落景觀應當包含布局、建筑、綠地、道路、水系以及小品(圖騰、祭壇、水車等)6 類景觀要素(丁紹剛,2008)。以建筑為例,民居建筑本身可以看作一個獨立完整的單位,但也可以再分為屋頂、屋臉、山墻、裝飾等,而屋頂又可往下分為屋檐、屋脊、鴟吻、瓦件等……研究者對“不可細分”的理解各執一詞,景觀基因的提取缺乏統一的尺度標準,而恰當的尺度是精準識別景觀基因、保障后續研究結論無誤的先決條件。反觀生物遺傳學中對某項基因性狀的描述,如單眼皮基因,其提取層次為“人(Ⅰ級,整體形象層) — 五官(Ⅱ級,構成器官層) — 眼(Ⅲ級,性狀描述層,描述眼部性狀為單眼皮)”。傳統村落景觀基因的識別可借鑒生物遺傳學將提取尺度限定于Ⅲ級特征描述層(見表3)。

表3 景觀基因的尺度信息Tab.3 Scale information of landscape genes

(6)意象信息

中國的傳統村落極富“可識別性”和“可印象性”,且因地域和文化的差異呈現出千姿百態的文化景觀,如侗族村寨中的鼓樓與風雨橋、安徽宏村的臥牛風水格局、開平碉樓的中式樓身與西式屋頂、佤族部落中的牛頭骨與“Y”形樁、諸葛八卦村按周易八卦布局的街巷等,均表現出獨特的景觀意象。意象是人們過濾、加工環境特征和信息后所建立的心理圖像,村落景觀意象的建立則是遺傳信息經由景觀基因、村落景觀、人三者間傳遞的過程。對游客而言,意象是關鍵性文化符號的排列組合,包括第一印象(入口)和邊界、連續的街面、特色節點、民居建筑、天際輪廓線、特色食品、當地生活習慣、特殊的植物等;而對本土居民而言,其經年累月建立的意象有助于研究者在識別景觀基因時排除某些不屬于本土的干擾項(如新建的特色旅游設施),準確復原傳統村落的空間形象。

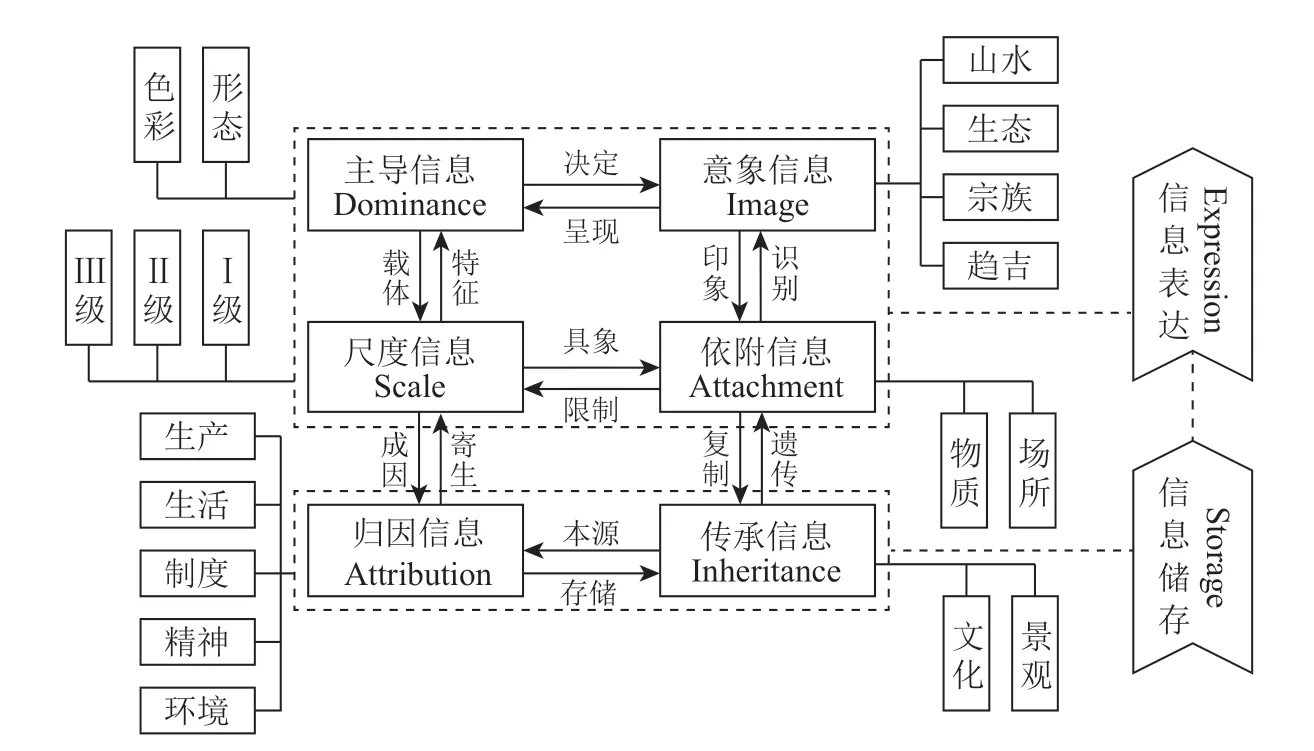

3.景觀基因遺傳信息的儲存與表達

生物基因通過一對對相互匹配的堿基對(即A—T,G—C,以氫鍵相連)的排列組合儲存遺傳信息,景觀基因中蘊含的主導、傳承、歸因、依附、尺度、意象等遺傳信息同樣有著類似的儲存路徑與表達機制(見圖4)。它們既可作為景觀基因識別結果的檢驗標準,也揭示了傳統村落特色人文景觀形成與遺傳的規律。

圖4 景觀基因遺傳信息的儲存與表達Fig.4 The storage and expression of genetic information in landscape genes

二、研究區域概況

中田村位于湖南省衡陽市常寧市廟前鎮北部,始建于明朝,為李氏軍戶后裔屯墾村落(劉磊,2017),2012年入選我國第一批傳統村落名錄。受時代動蕩局勢與祖傳尚武家風的影響,中田村規劃建村之初便有著強烈的軍事防御意象:背面倚山作天然屏障,村前人工開鑿月光塘,既可作為緩沖地帶,又使得地勢開闊便于觀測敵情(李登舟,2020)。村內建筑方正、戶戶相通,其間街巷狹長、縱橫交錯,路邊排水溝與巷道并行經過家家戶戶,聚于月光塘(舒惠勤、鄭文武、湯雪莉,2017),生活水渠自后山蜿蜒而下從兩側包圍整個村落。因當地礦石資源豐富,民居及街巷用材皆為土石,在具備良好防火御敵功能的同時,也形成了造型獨特、色彩斑駁、豐富多彩的建筑景觀。總體來看,中田村是一個融合了防御意識、軍事理念、風水思想、血緣宗法等多重文化屬性于一體的傳統村落,歷經600 多年時光洗滌,尚有保存完好的古建筑100 多幢,具備極高的研究價值。近年來,隨著新型城鎮化的推進,原村民陸續遷出,絕大部分古建筑面臨人去樓空、年久失修的現狀(汪芳,2007)。加之村落保護規劃與旅游活化利用方案不到位,中田村陷入了“提名早,建設緩”的窘境。因此,選擇中田村作為研究案例,探討景觀基因遺傳信息的組合邏輯與表達路徑,為傳統村落的保護與開發提供參考,具有一定的典型性與迫切性。

本課題組于2021年7月到常寧市中田村開展實地調研,通過現場踏勘與入戶訪談,采集了村落布局、建筑形態、自然環境、水系巷道等景觀要素的基本資料與村落歷史、宗族信仰、民俗傳說等文化要素的詳細信息,為本課題的研究奠定了堅實的數據基礎。

三、中田村景觀基因遺傳信息的儲存與表達

1.中田村景觀基因特征要素

村落中的所有特征要素均有可能作為景觀基因的載體。從形態特征來看,生物體由頭、頸、軀干、四肢等部位組成,村落亦可分為建筑、道路、水系、綠化、小品及布局等構成要素。筆者將中田村最具“可識別性”和“可標志性”的景觀要素梳理如下:

(1)建筑

中田村古建筑主要有民居、祠堂、公共建筑等類型,從古建筑文物保護牌記載信息中得知,這些古建筑按修建時間可大致分為清朝建筑與民國建筑,二者造型差異較大。清朝建筑占地面積廣,多為大戶人家所建,用材講究,磨磚對縫,全青磚砌筑“一八墻”,紋路整齊,墻體渾厚。屋頂為單檐雙坡合瓦屋面,從四周成比例向內中心低斜圍成小方天井,形成典型的“窨子屋”構造。山墻以硬山人字頂居多,高聳逼仄,一般不設側門。屋臉無檐無廊,塑造了方正肅穆的立面造型。墻身分布有采光納氣的方漏形小孔,久經風雨侵蝕,以青灰色為主調的墻面混合表層剝落的石材色彩,展現了一種油畫般奇異美觀的視覺效果。祠堂等核心建筑也修建于這一時期,其造型與用材對周圍民居的風格產生了極大影響。秉承“君子將營宮室,宗廟為先”的規劃理念,村內祠堂呈并列式分布于村口月光塘邊這一進出必經之地,整個村落建筑的布局由此向內展開,形成一種嚴陣以待的整體氣勢。

中田村的民國建筑與清朝建筑一脈相承,總體保持了方正平整的外部形態。而彼時中國處于思想和技術變革的特殊時期,制作工藝更為簡化的土磚建筑開始在中田村興起,“一二墻”的砌法讓墻身紋理變得緊湊。同時為了保護土質墻面不受雨水侵蝕,山墻由硬山人字頂轉變為雙坡懸山頂,甚至出現了封建社會中建筑等級最高的廡殿頂,天井與氣孔也隨之被屋臉上低開的小窗取代。

公共建筑中的村公所和星拱所具備明顯識別特征。村公所是村民管理與服務的場所,職能類似現在的村委會,位于一眾祠堂的中心位置,正對月光塘。其翻修于新中國成立之后,用材與祠堂保持了一致,最令人印象深刻的特征在于屋臉呈拱頂實面牌坊形態,獨樹一幟。同時屋臉頂端居中矗立一把鐵劍,與弓形月光塘共同被視為防御意識的體現。星拱所因“譬如北辰,眾星拱之”而得名,寓意被眾星拱衛的北極星(林銀雅,2020),而將所有祠堂的分布空間位置連成一線,恰似拱衛北極星的北斗七星。由此可見,中田村的建筑分布不僅考慮了防御、宗族等因素,同時也深受風水觀念等“天人合一”思想的影響。

(2)水系

半月形水塘是中國傳統村落環境布局的標配,又稱風水池,可用于生產、生活和消防安全,是重要的村落景觀建構。位于村口正中的月光塘是中田村最具識別性的水體要素,系清乾隆元年所建(宋靜然,2018)。兩條生活水渠自后山逶迤而下,如玉帶環腰,匯聚于此。駁岸全為青石砌筑,水塘整體呈半月狀,形如弓弩,又似半枚錢幣。其造型與當地治安混亂的歷史背景密不可分:自宋始,動亂和匪患頻繁,沖擊官府、為禍百姓,中田村先祖明時受命屯墾于此,平日勞作耕種、枕戈待旦,戰時據險而守、抗擊來犯。月光塘與前方筆直大道的組合仿佛指向遠方蓄勢待發的箭矢,時刻保持著箭在弦上、嚴陣以待的警惕。

(3)布局

中田村布局形態的可識別性體現在建筑朝向與整體平面布局兩方面。村內建筑布局如棋盤上的棋子,排列有序,規整方正,背山面水。建筑朝向總體上呈坐南朝北之勢,與中國傳統居住觀念中的坐北朝南截然相反,這在整個中國傳統村落發展歷程中都較為少見。不同于浙江省磐安縣櫸溪村的“北望朝廷、心系故鄉”,中田村的建筑朝向有其獨特的內在成因:元明時期常寧縣、祁陽縣一帶居住著許多瑤族和苗族居民,瑤民和苗民民風彪悍,經常與當地百姓產生沖突,這也是明朝廷在此設置衛所的主要原因。分析祁陽至中田村的兩大行進路線,不難發現,中田村特殊的建筑朝向可以解釋為“背靠石山倚天然屏障,面朝弓塘迎來犯之敵”,是出于一種“瞭望—庇護”的環境心理需求。同時高大嚴密的宗祠列在前方擋住了陰冷的北風,屋頂上方開的天井巧妙解決了北向光線不足的問題,這些都充分體現了我國古人適應環境的人居智慧。

另外,風水觀念對中國傳統村落布局的影響是普遍而深遠的,中田村令人嘆為觀止的整體規劃布局,結合了前方的半幣形水塘與后靠的類菱形山體,呈現出“金蟾吐幣”的平面形態。吐幣金蟾為三足,相傳被仙人感化具備了幫助貧苦百姓轉富的能力,其背刻北斗星,在民間寓意財源興旺、幸福美好,而按一定規律排列的祠堂和星拱所正好與金蟾身上伴生的北斗七星相對應(吳衛、張小華,2008)。這些古村落布局,如呈坎八卦村、龍形江村、鳳凰雄村、魚形漁梁村、臥牛宏村、太極湖村等,本質上都是勞動人民賦予我國傳統村落景觀的趨吉意象。

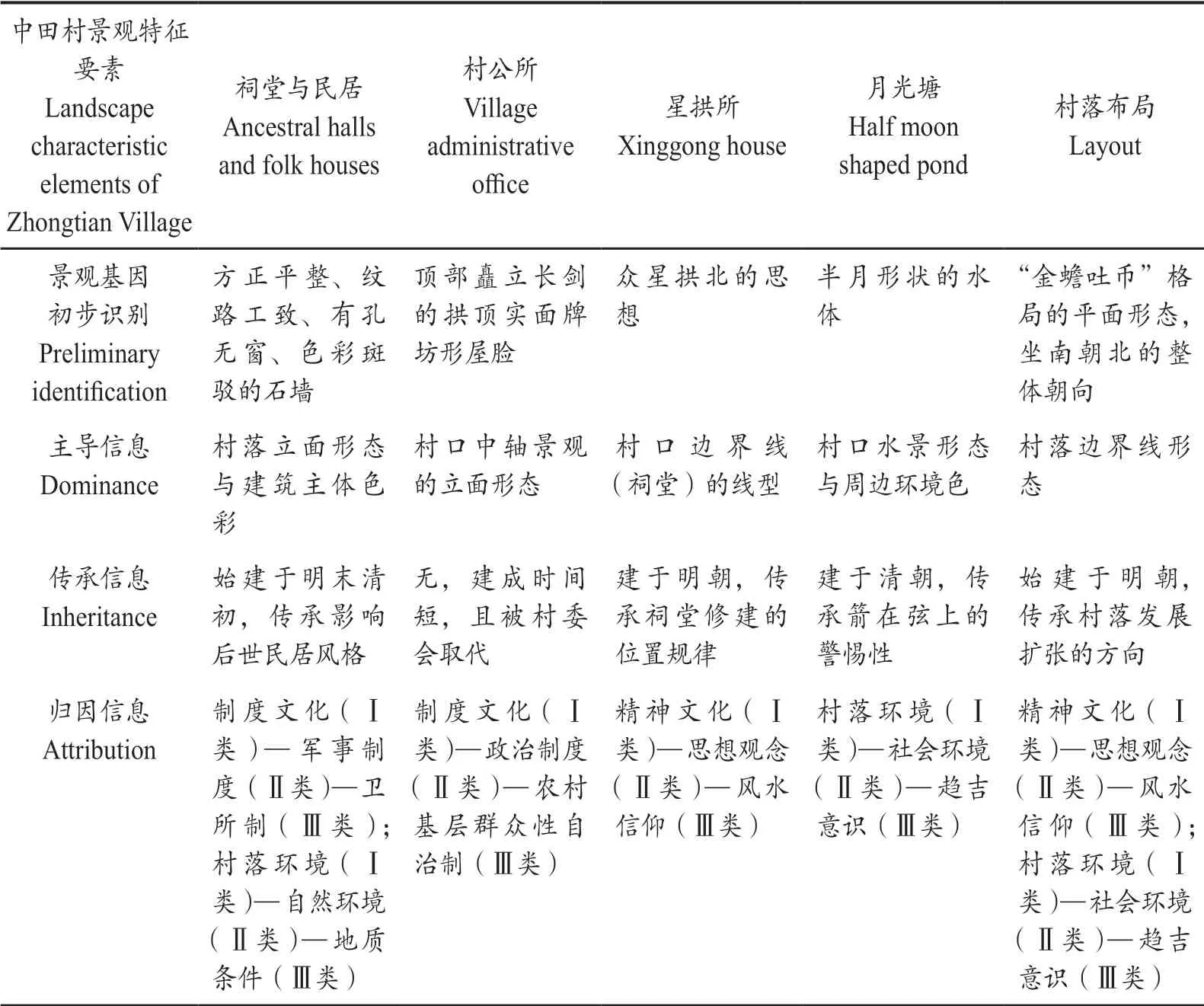

2.中田村景觀基因識別

根據上述分析,初步識別特征建筑、特征水系、特征布局中的景觀基因可能為祠堂與民居建筑的石墻,村公所的屋臉形態,寓意“眾星拱北”思想的星拱所,半月形狀的月光塘,村落整體朝向及平面形態。依次剖析初選景觀基因中蘊含的主導、傳承、歸因、依附、尺度、意象等遺傳信息(見表4),發現村公所頂部矗立長劍的拱頂實面牌坊形屋臉無傳承信息,星拱所意象信息模糊且不符合Ⅲ級特征描述層這一限定提取尺度,故予以排除。最終識別中田村的景觀基因為:(1)祠堂與民居建筑中方正平整、紋路工致、有孔無窗、色彩斑駁的石墻;(2)半月形狀的月光塘;(3)坐南朝北的整體朝向;(4)呈“金蟾吐幣”格局的村落平面形態。

表4 中田村景觀基因識別Tab.4 Identification of landscape genes of Zhongtian village

續表

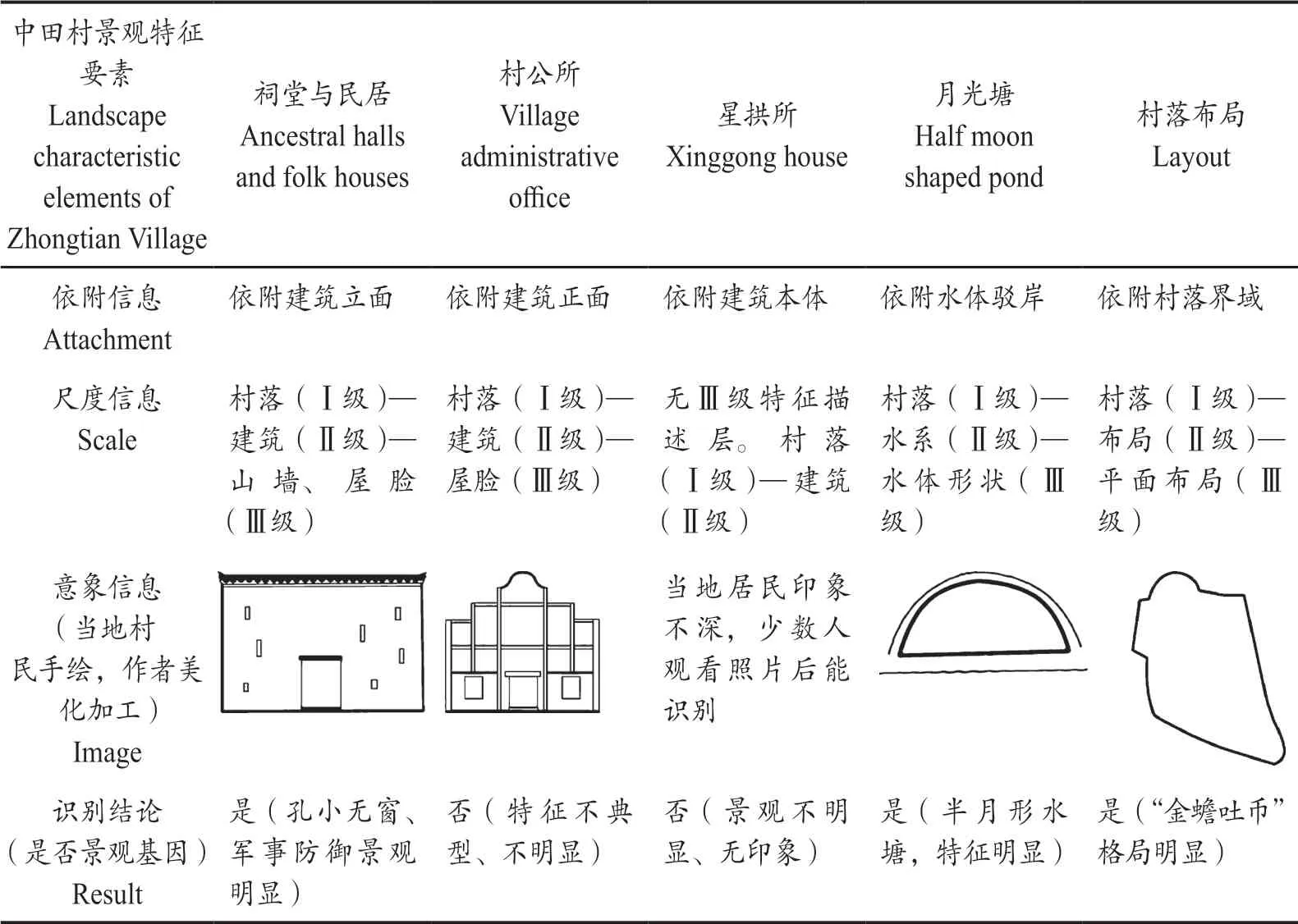

3.中田村景觀基因遺傳信息的儲存與表達

在明朝治安混亂的社會背景下,中田村誕生于衛所制軍事政策中,“防守御敵”是它與生俱來、根植于基因的主題,也即景觀基因遺傳的歸因信息。歸因信息能夠幫助我們正確認知特殊文化現象的成因,從而準確理解、闡釋和傳播欣賞中華傳統村落旅游文化內涵。當地盛產石頭的自然地理環境與之一拍即合,有助于體現其景觀基因特點。于是方正厚重、嚴陣以待的氣質便依附在了“方正平整,紋路工致,有孔無窗,色彩斑駁”的建筑石墻上、“箭在弦上,蓄勢待發”的月光塘前,以及“背倚天然屏障,面迎來犯之敵”的村落朝向里,也儲存進了中田村代代相傳的景觀中。山墻、水體與村落的朝向在景觀演替過程中始終記錄著,并在物質環境建設中不斷復制著中田村的民居風格、宗祠布局、防御精神、邊界形態等傳承信息。而放下兵刃后拾起農具的村民,依然保持了一份對自然的敬畏和趨吉向利的本能,因此在風水觀念影響下形成了“金蟾吐幣”的平面布局形態,既寄托了對“財源興旺、幸福美好”生活的殷切期盼,但同時也影響制約著村落后續的發展與擴張。這份趨吉的本能也是對社會環境與思想觀念方面的歸因信息的映射,在村落風貌主導信息的形成過程中發揮內核推動與意象調控的作用。總而言之,中田村作為一個地域文化與自然過程相互疊加的有機整體,其軍事文化、防御意識與風水觀念早已在時空演變中彼此融合,貫穿在整個中田村景觀表達的歷史脈絡和景觀基因里(見圖5)。

圖5 中田村景觀基因遺傳信息的儲存與表達Fig.5 Storage and expression of genetic information in landscape genes of Zhongtian village

四、傳統村落景觀基因遺傳信息的旅游價值

1.景觀基因遺傳信息在旅游地意象建構中的價值

美國學者凱文·林奇(2017)在《城市意象》一書中,引入社會心理學方法探索城市的“意象”(Image),試圖找到城市景觀中那些“可印象性”和“可識別性”的心理感知圖像,讓城市可以被感知、被識別和被記得。他總結出城市意象的五要素——道路、邊界、區域、節點、標志物,以此作為識別城市的著手點,對后世的城市規劃與設計產生了重要影響。筆者(劉沛林,1995)受此啟發,于20世紀90年代初開展了傳統村落的景觀意象研究,認為中國古代的村落有著鮮明的規劃思想和景觀意象,在聚落選址上表現為環境意象、景觀意象、趨吉意象、生態意象,在空間布局上主要表現為宗族意象、宗教意象、環境意象、防御意象、風水意象(劉沛林,1998),并在景觀意象的基礎上提出了古村落旅游開發的方向(劉沛林,1997)。之后也有不少學者開展了旅游地意象研究(Weng,Hilary &Chin-Ee,2015;李莉,2016;程德年、周永博、魏向東,2017)。可以說,傳統村落景觀基因遺傳信息是建構旅游地意象的內在條件,什么樣的遺傳信息就決定什么樣的旅游地意象,或者說,傳統村落旅游地意象在很大程度上是由其景觀基因遺傳信息決定的。因此,明確景觀基因遺傳信息對建構旅游地意象很有價值。

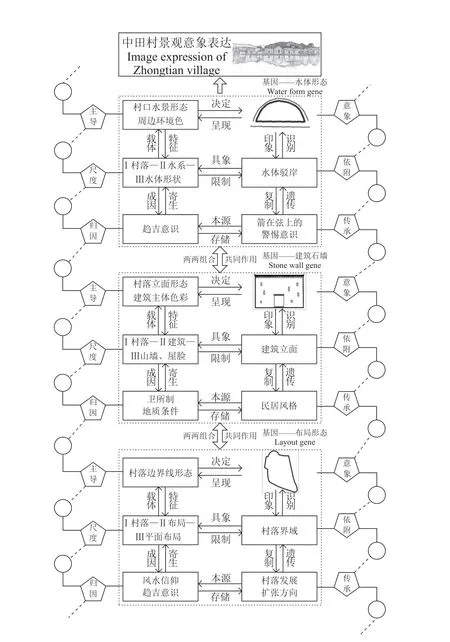

2.景觀基因遺傳信息在遺產旅游地規劃中的價值

早在2005年,筆者在主持山西省臨縣國家級歷史文化名鎮——磧口古鎮的遺產保護規劃和旅游發展規劃時,為了將古鎮的歷史文化遺產信息挖掘、提煉和彰顯出來,更好地為遺產旅游服務,提出了歷史文化聚落遺產信息保護規劃和遺產旅游地發展規劃的“景觀信息鏈”(Landscape Information Chain,LIC)理論(劉沛林,2008),它實際上是“景觀基因信息鏈”(Landscape Gene Information Chain,LGIC)理論的簡稱。“景觀基因信息鏈”理論本質上是探討對文化遺產地遺傳信息進行挖掘、提煉、保護、彰顯的思維和方法,該理論的核心包括四要素:景觀信息元、景觀信息點、景觀信息廊道、景觀信息網絡(劉沛林,2014)。依此理論,筆者先后對磧口古鎮、張谷英村等多個古村古鎮進行了系統的古村保護規劃和旅游發展規劃,并將這一規劃理論應用于其他文化旅游地的保護和發展規劃中,取得了較好的成效。

“景觀信息元”是旅游規劃中最基本的文化遺傳因子,承載著該地的文化記憶和文化基因,是旅游地的特征和個性所在,是旅游規劃者進行旅游地定位和項目設計的基礎,也是旅游者“品讀旅游地”“鑒賞旅游地”“感知旅游地”的核心依據所在,如“張谷英村”的景觀信息元就是“明清鄉村建筑博物館”,核心元是“古民居建筑群”。

“景觀信息點”是景觀信息元的具體體現,比如作為一個“明清鄉村建筑博物館”,張谷英村是由一系列明清鄉村建筑構成的,如宗祠、戲臺、民居院落、天井、堂屋、廂房、閣樓、屋屋相連的廊道、臨水而建的路亭與店鋪、碾米場、榨油鋪、水井、煙火塘、私塾學校等。

“景觀信息廊道”是由一個個“景觀信息點”按照一定的組合方式串聯而成的景觀線路,在空間上構成一條實實在在的旅游線路,是旅游者感受旅游地特殊文化氣息的廊道。張谷英村的景觀信息廊道就由上述具體的建筑構成,形成“當大門(建筑群大門)—系列天井院落—屋屋相連的廊道—橫穿整個建筑群—臨水而建的路亭與店鋪”的多種組合的多條信息廊道,即多條旅游線路。

“景觀信息網絡”由多條“景觀信息廊道”交錯構成,以此覆蓋整個旅游地,如張谷英村就是通過“當大門—堂屋—屋間連廊—龍形山”“當大門—溪邊連廊—溪邊建筑—塅新屋”等多條旅游線路來突出展示其景觀基因信息的,強化了旅游者對該旅游地景觀遺傳信息的感知和印象。

“景觀信息鏈”理論是在景觀基因遺傳信息的基礎上建立的,對于開展文化旅游地保護和發展規劃,具有很強的針對性和實際應用價值(見圖6)。

圖6 “景觀信息鏈”理論的基本架構Fig.6 The basic framework of the “Landscape Information Chain”theory

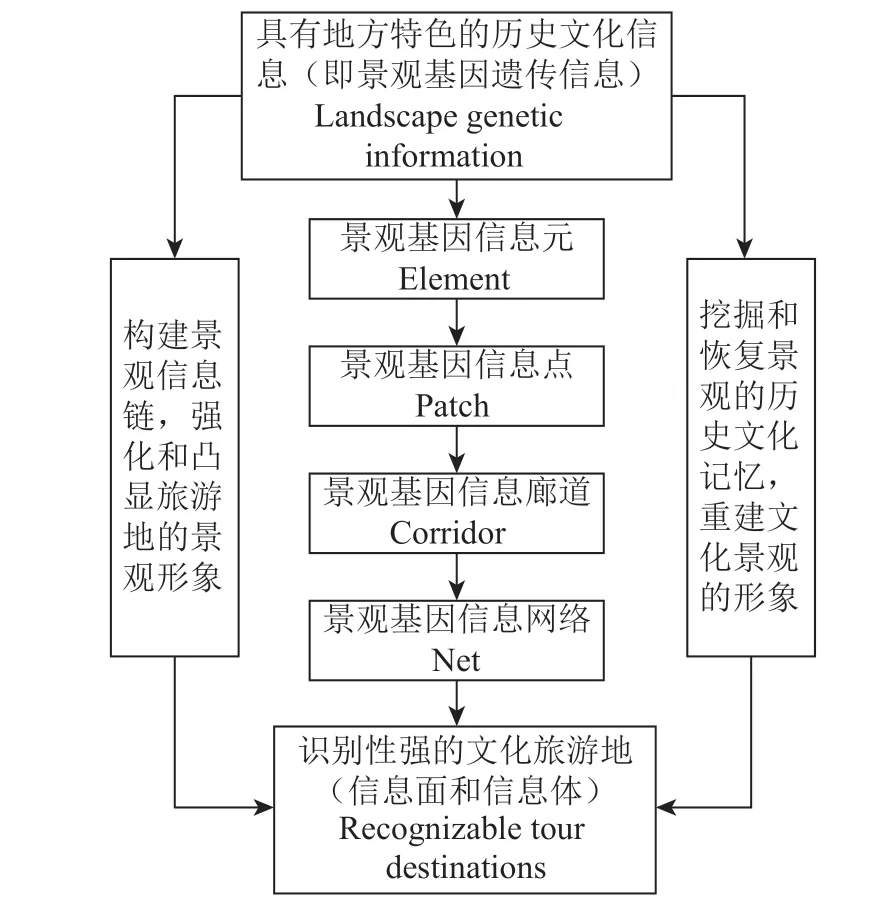

3.景觀基因遺傳信息在旅游景觀修復中的價值

隨著城鎮化進程的加快,許多具有原真性的文化景觀受到沖擊和破壞,要么局部受損,要么面目全非,導致文化旅游地景觀“破碎化”“碎片化”現象嚴重。文化旅游地景觀破碎直接影響到游客對旅游地景觀原真性的感受和體驗。恢復旅游地文化景觀原真性的主要做法之一,就是借助“景觀基因”理論恢復和彰顯該旅游地的景觀基因遺傳信息,再進行合理的修復與呈現。

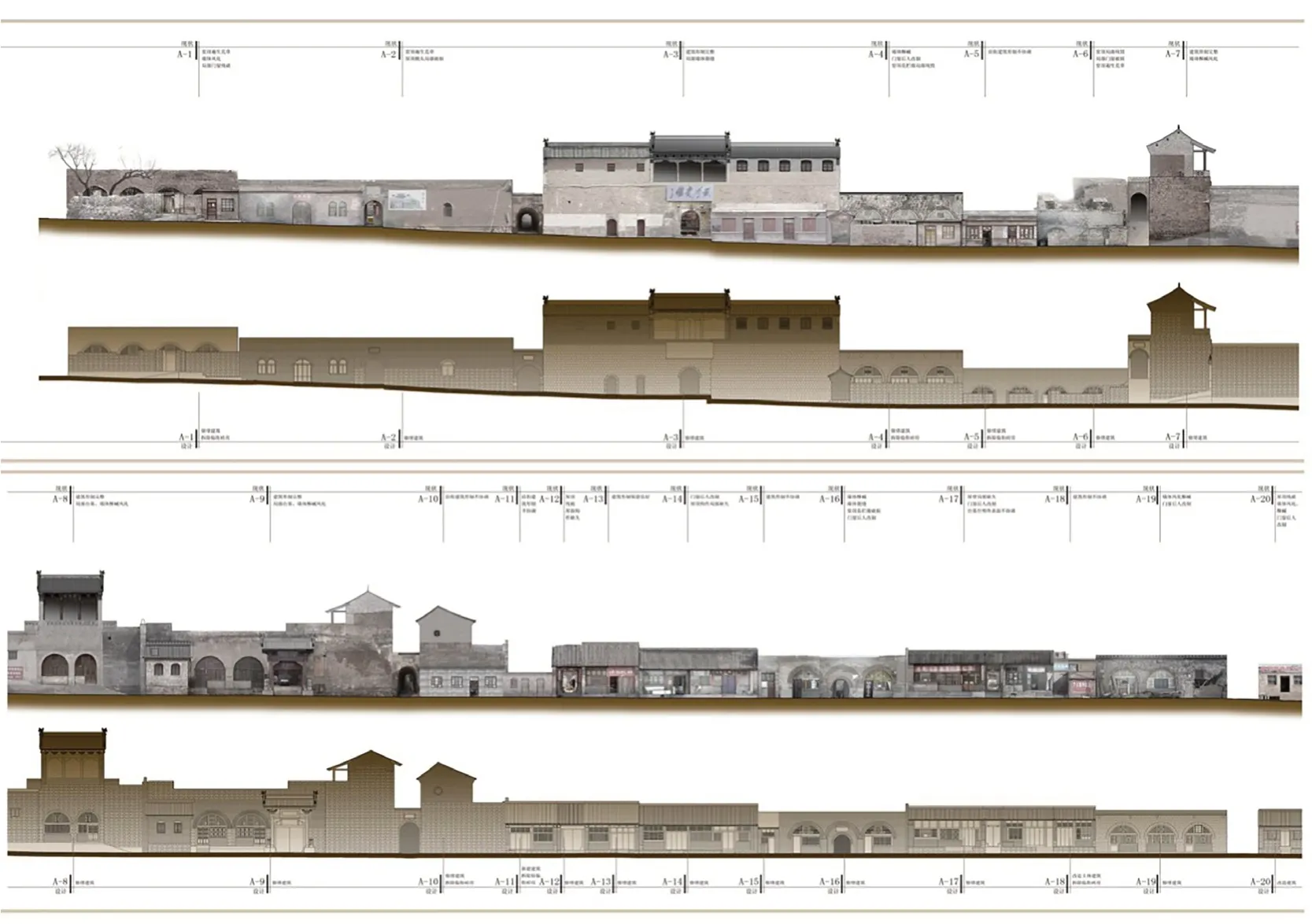

筆者在主持開展磧口古鎮景觀修復工作時,在確立其景觀基因的基礎上,對古鎮的東市街、西市街及其他主要街巷景觀進行了基于其景觀基因的原真性修復,一方面使古鎮旅游地的整體形象更加真實地承載和彰顯了“黃河邊上的古商埠”基因,另一方面使旅游者能更加印象深刻地感知旅游地形象,增強對旅游地“地方感”的認識,從而形成深刻的旅游地印象(霍耀中、劉沛林,2013)。(見圖7)

圖7 山西磧口古鎮部分街巷景觀基因修復前后的對比Fig.7 Comparison of landscape genes restoration in Qikou ancient town,Shanxi Province

五、結論與展望

傳統村落景觀是人們在生產生活中創造的富含歷史文化信息的瑰寶,而景觀基因是開啟這份寶藏的鑰匙,其識別及運用方式一直以來是研究者關注的焦點。之前的研究發現可以從裝飾元素、圖形符號、空間結構及解構特征中提取特征性文化因子,卻弱化甚至忽視了其提取尺度的限定和傳承、意象、歸因等信息的檢驗,導致了識別結果的差異。村落景觀的形成不僅表現在物質外觀的改變上,更體現在時空的變化上,其演變歷經數百年之久,不能僅以現狀表征去提取與判斷,更需結合表征傳承信息、追溯歸因信息、驗證意象信息來剖析其表達路徑。

本文在相關研究基礎上,類比生物基因遺傳信息(DNA 雙螺旋結構)的儲存途徑,進一步定義了景觀基因中蘊含的遺傳信息并解析其表達路徑,將景觀基因理論從宏觀、中觀尺度的景觀群系區劃、村落形態布局等視角推向微觀尺度的研究領域,就像人體單眼皮或雙眼皮基因的識別,重點已經不在人體的整體層面(Ⅰ級)和構成器官層面的五官(Ⅱ級)的識別,而是放在了眼睛的性狀描述層面(Ⅲ級),也就是延伸到了微觀尺度的研究。本研究是對該理論體系以往研究方向的進一步拓展,也是對文化基因遺傳穩定性與文化景觀修復方法的一種新探索。以常寧市中田村為例,從村落遺存的最具識別特征的建筑、水系及布局中挖掘主導、傳承、歸因、依附、尺度與意象等信息,揭示遺傳信息的儲存與表達路徑,結果表明:①從景觀基因概念的內涵與實質中提煉出的六大遺傳信息,可用于檢驗景觀基因的識別結果,揭示成因、載體、意象、傳承之間的工作機制,具有重要的科學價值。②中田村景觀基因識別為祠堂與民居建筑的石墻,半月形狀的月光塘,坐南朝北的整體朝向以及呈“金蟾吐幣”格局的村落平面形態。村公所的屋臉形態無傳承信息,星拱所意象信息模糊且不符合Ⅲ級特征描述層這一限定提取尺度,不屬于景觀基因。③中田村建筑石墻、水體形態、平面布局三大景觀基因的遺傳信息在傳遞過程中相互作用、有機融合,在潛移默化中控制著村落邊界線形態、建筑立面形態、村口水景形態與整體環境色彩,實現了村落獨特景觀意象的表達。

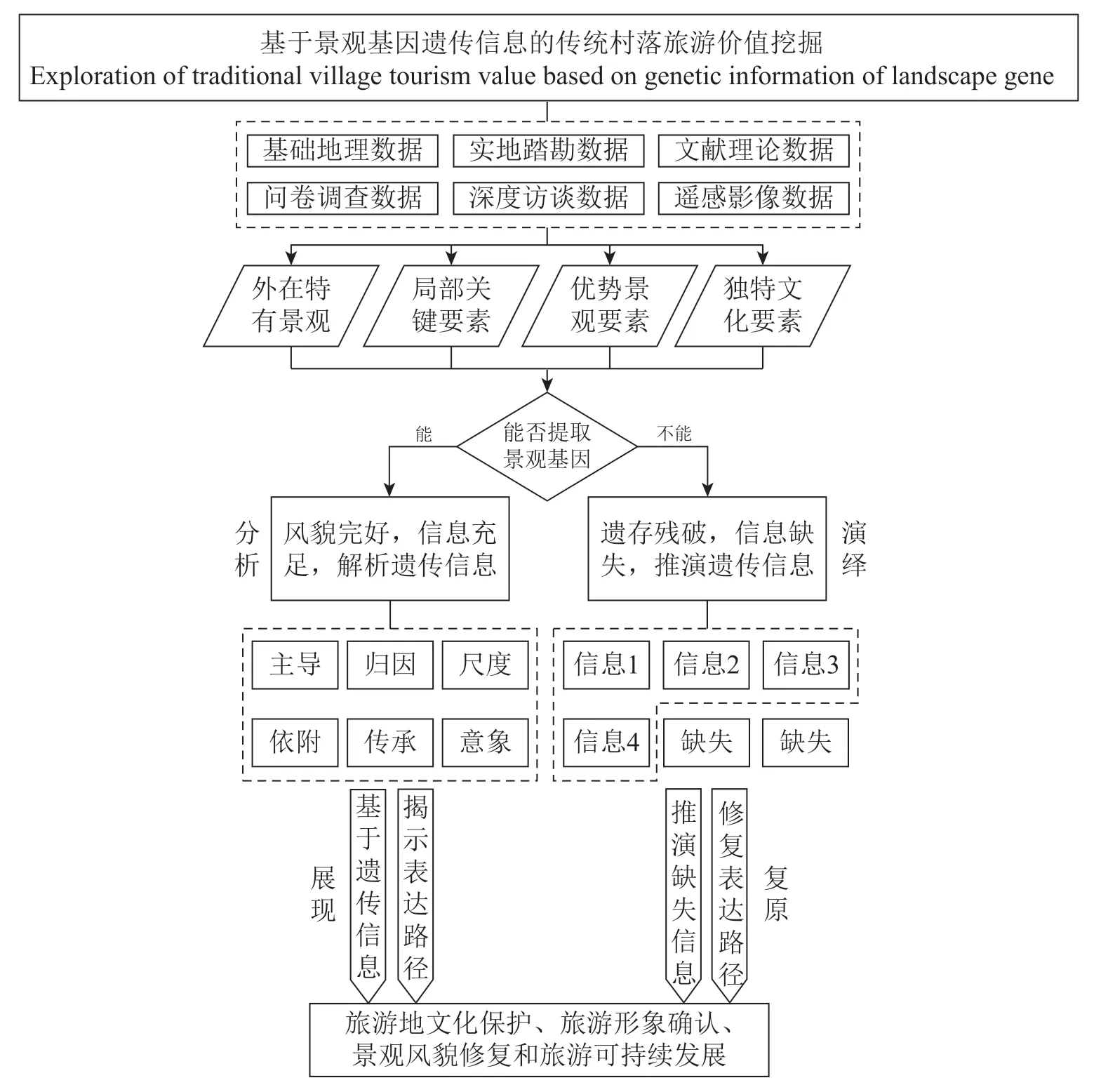

綜上,本研究初步揭示了遺傳信息相互間的儲存傳遞及對個體景觀基因的表達調控機制,受篇幅所限未對其應用作深入探討。在傳統村落保護與振興的實踐中,很多“名錄內村鎮”在被收錄時就已經處于史籍資料丟失嚴重、遺存建筑殘破的狀態了,并無完整的景觀特征和遺傳信息可供景觀基因識別與提取。這在景觀基因圖譜編制工作尚未完成的當下,對依托該理論開展的村落修復工作提出了巨大挑戰。而通過遺傳信息這個切入點,對破壞或缺失的景觀基因表達路徑進行推演與修復,就有望規避遺存狀態殘破、信息取證困難等研究障礙,實現傳統村落景觀和文化的復原,從而在旅游地文化保護、旅游形象確認、景觀風貌修復和旅游可持續發展中發揮關鍵作用(見圖8),這也是本課題組后續研究試圖攻克的重點與難點。

圖8 基于景觀基因遺傳信息的傳統村落旅游價值挖掘Fig.8 Exploration of traditional village tourism value based on genetic information of landscape gene

此外,多個景觀基因之間是否存在關聯,所有景觀基因如何形成序列共建整體景觀,景觀基因序列的組合邏輯與排列次序又會對景觀意象造成何種影響,等等,這些衍生科學問題,仍待進一步思考與解密。未盡之處,期待相關領域的學者共同關注與探究。