清水河地區傳統聚落及民居特征分析*

王宗強 ,程思寧 ,邁力斯

(1.內蒙古工業大學建筑學院,內蒙古 呼和浩特 010051;2.內蒙古自治區綠色建筑重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010051)

0 引言

鄉村聚落是鄉村人口居住和生產生活的場所,是鄉村地域空間的人口聚居點,其形成和發展受自然條件和鄉村社會、經濟、文化等因素的深刻影響[1]。清水河地區處于黃土高原北部延伸地帶,在黃河及其支流沖擊與切割之下的黃土丘陵地貌特征顯著,同時也是歷史上晉北地區漢族向內蒙古中西部移民的第一站,因此,清水河的傳統聚落與民居在地理條件和移民文化的推動下形成了具有一定特征的景觀格局。

1 背景概述

1.1 清水河地區的移民環境

清朝至民國時期,大量漢人進入蒙地,并以晉陜移民為主,其進入內蒙古中西部形成特定的移民圈,長達300多年的移民活動重構了內蒙古地區的原生文化,并形成多個移民文化區。在此歷史背景下,清水河地區成為晉北漢族進入蒙地的第一站,聚集大量的移民人口。為加強對漢族的管理,清政府在此設置了包括清水河在內的口外七廳,同時清水河廳與晉中、晉北共同隸屬于山西管理,因此在文化上與晉北具有一定的趨同性。

1.2 清水河地區的地理環境

清水河地區屬于黃土高原北部邊緣與鄂爾多斯高原相交地帶,形成具有大量溝壑的黃土地貌,其特點就是千溝萬壑、丘陵起伏,即使在部分地區有平坦的頂部,也因溝谷分割呈現桌狀[2]。黃土丘陵地貌通常根據地貌形態的不同劃分出梁、峁、溝間等地貌類型,故在清水河地區最常見的黃土地貌是黃土梁、黃土峁。此地的黃土地貌土層堆積敦厚,土質均勻且富有鈣質,故松散的黃土具有一定的膠黏力,這也就保證了建造窯洞需要的必需條件[3]。

2 樣本的選取與數據來源

通過文獻閱讀和田野調查,并參考中國傳統村落名錄、呼和浩特地名志、新編清水廳志以及Google Earth衛星地圖等,選取建村年代在清朝至民國時期的88個村落作為研究樣本。本次調研采用實地測繪、拍照和訪談等調研形式獲取調研樣本聚落及其民居信息。本文在進行聚落特征研究時所需數據均來自Google Earth,通過坐標配準并經過矢量處理得到清水河地區的海拔、河流以及用地類型等相關數據。

3 傳統聚落的地理分布特征

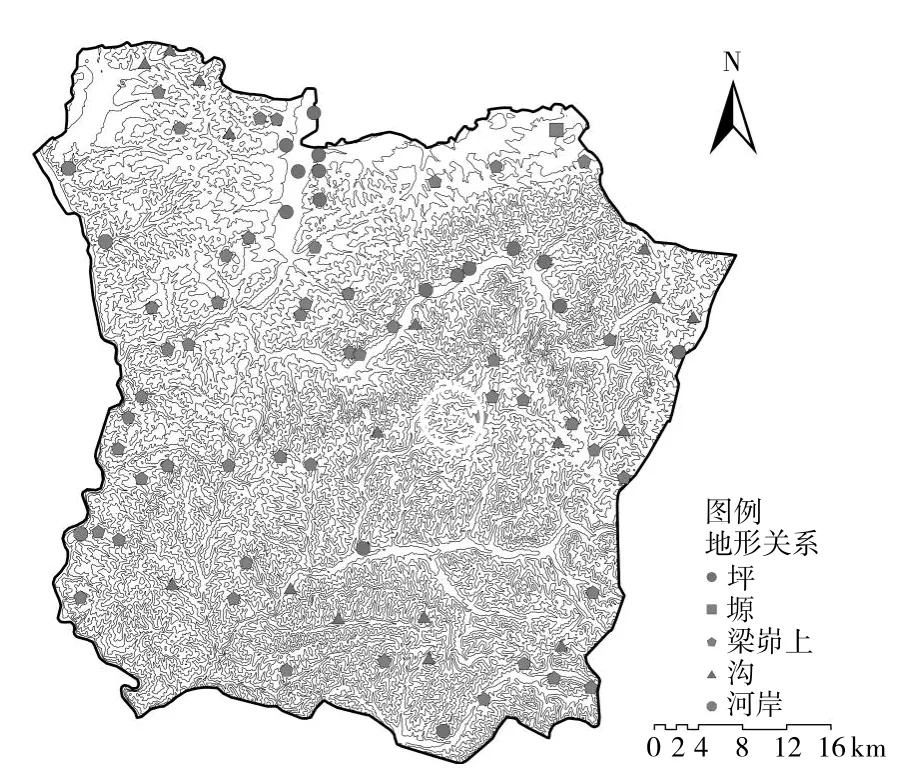

3.1 傳統聚落的聚落類型

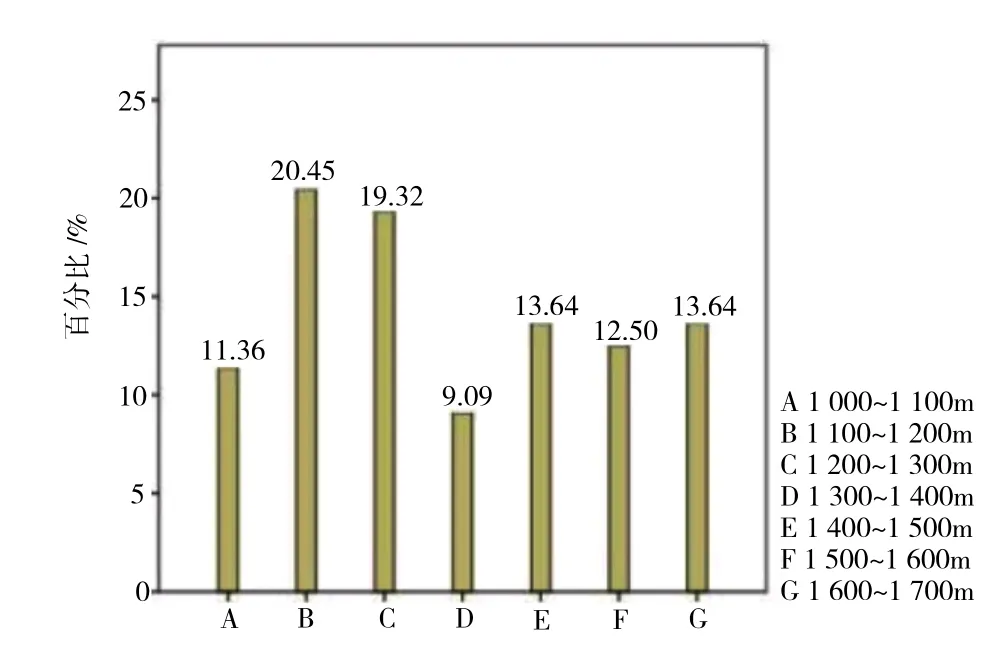

清水河地區處于黃土高原與鄂爾多斯高原的相接處,海拔1 000~1 700m之間,整體地勢呈現從東南向西北遞減。將清水河縣的DEM數據導入GIS中并統一聚落數據坐標,利用Arc Toolbox提取點工具,為傳統村落賦予高程值,將其轉化成等高線圖并可視化(見圖1)。通過統計可知,11.36%的聚落分布在1 000~1 100m海拔范圍之內,20.45%的聚落分布在1 100~1 200m海拔范圍之內,19.32%的聚落分布在1 200~1 300m海拔范圍之內,其余聚落分布在海拔較高的地方,由此可見清水河地區傳統聚落對地形地貌的適應性較強,海拔并沒有對其造成影響(見圖 2)。

圖1 清水河地區樣本聚落等高線

圖2 清水河地區樣本海拔分布統計

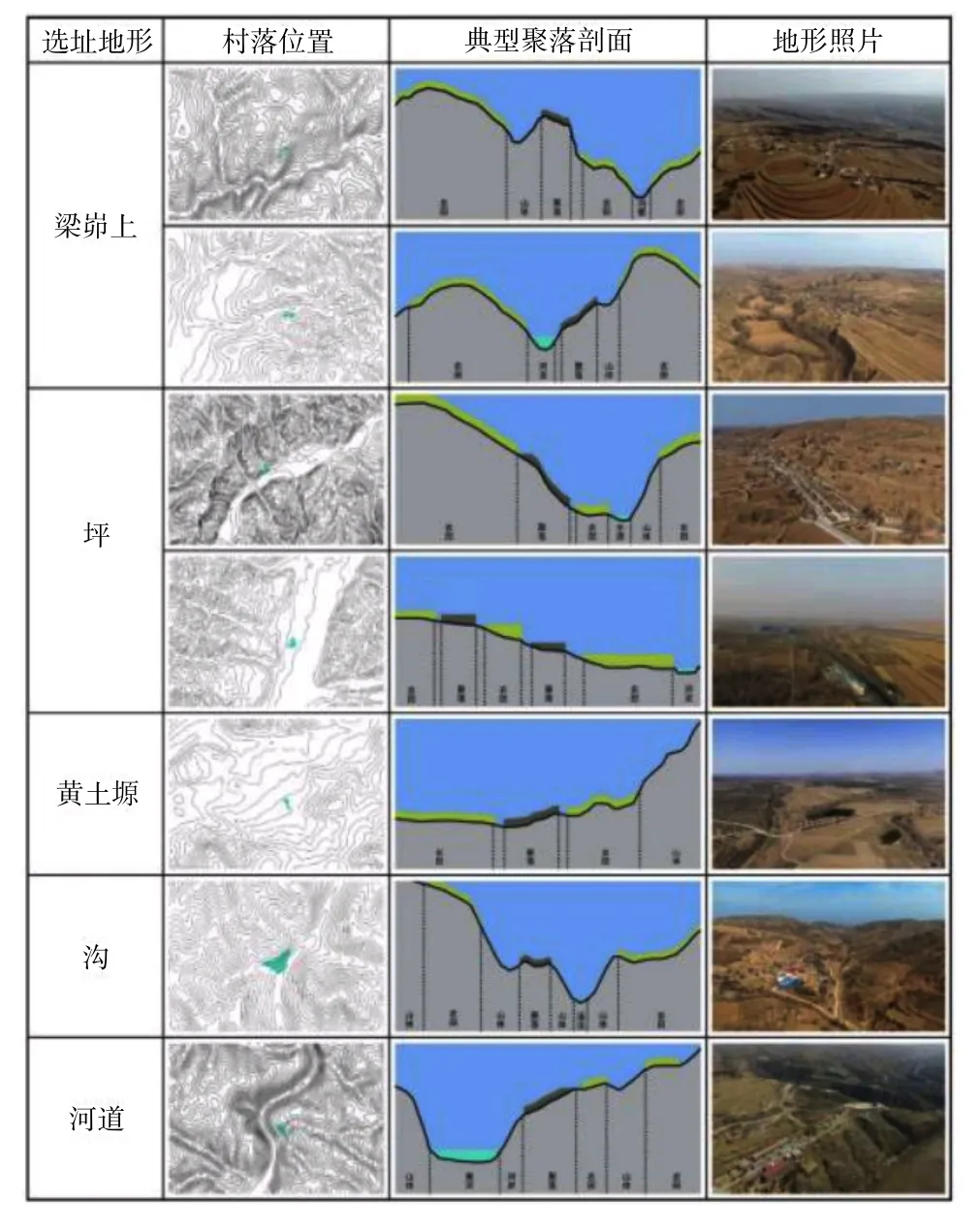

通過調研,并參考清水河等高線圖與衛星地圖,將聚落分布的地貌地形分類整理為梁峁上、坪、黃土塬、溝、河道5種類型。

3.2 傳統聚落的景觀特征

鄉村景觀是以大地景觀為背景、以鄉村聚落景觀為核心的景觀環境綜合體,鄉村聚落的選址離不開海拔、地形、耕地、河流等傳統要素。同樣,清水河地區聚落也深受影響,其地理特征主要為聚集地、耕地在地形以及水源影響下的布局特點。聚焦聚落選址與海拔、地形以及農業景觀的關系,分析聚落在不同地形地貌呈現的景觀特征(見表1)。

表1 樣本聚落分布位置及剖面

在梁峁上分布的聚落有兩種類型,一種是頂-坡類型,另一種是底-坡類型,兩者均分布于梁峁地形之上,但所產生的景觀特征則完全不同,農田和水源的分布情況呈現相反的形式特征。在黃土坪地形內聚落的分布也分為兩種類型:邊緣臺地聚落、黃土坪內聚落,除聚落位置外其他景觀特征相似。黃土塬地形平坦,因此聚落分布在平坦區域內,村落的周圍有成片的農田包圍,黃土塬地形海拔較高,一般并非由自然河流匯聚而成。分布在溝底的聚落類型,通常靠近溝底聚集成的溪流、農田因地形起伏較多分布于梁峁的頂端。因黃河沖擊形成凸岸的聚落類型,聚落接近河流位置,農田分布于地形較平坦的區域。

4 民居的類型及空間布局

4.1 傳統民居建筑類型

處于黃土丘陵的清水河地區傳統民居以窯洞建筑為主,將清水河地區的傳統民居劃分為地坑窯、錮窯、靠崖窯、平房、窯加房5種建筑類型。

清水河地區的地坑窯多為三面圍合建造的半地坑形式,也稱“半開敞式”,受地形影響分布在西北海拔較低、起伏較小的地區;錮窯相對于其他形式的窯洞來說對地形的適應性較強,所以在清水河地區普遍可以看到錮窯的建筑形式;靠崖窯是利用自然的垂直崖壁橫向挖掘的窯洞,對地形有一定的要求,需要有較大的地形起伏,以滿足適合建造的崖體[4];清水河地區的平房多分布在相對平坦的北部地區或者黃河沿岸;窯加房多采用錮窯與平房相加的形式,與平房相似,多分布在北部平坦地區。

4.2 民居的空間布局特征

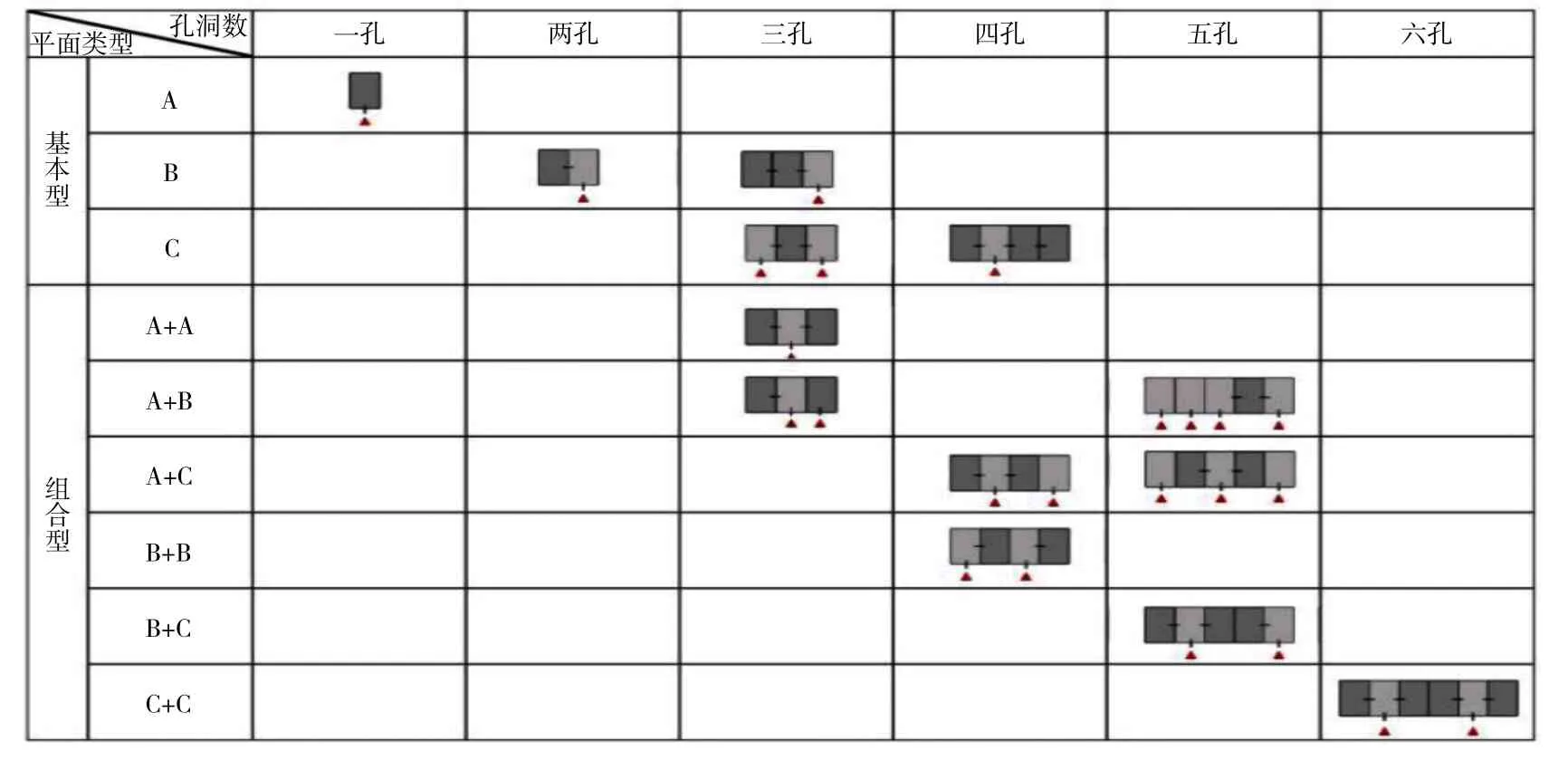

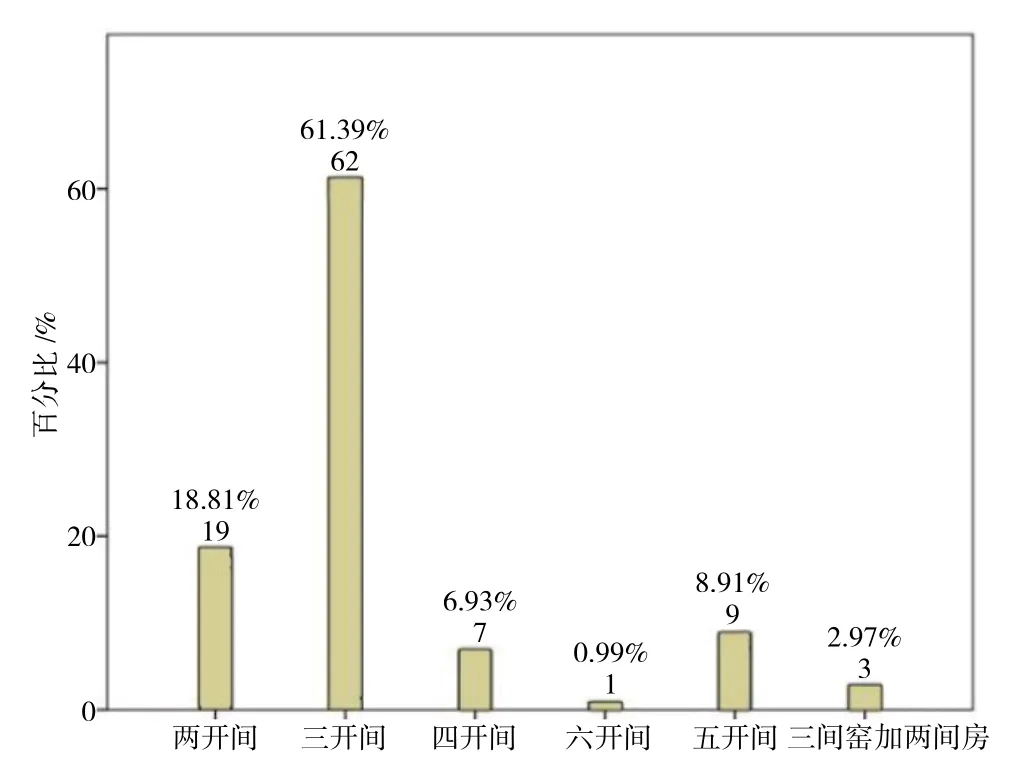

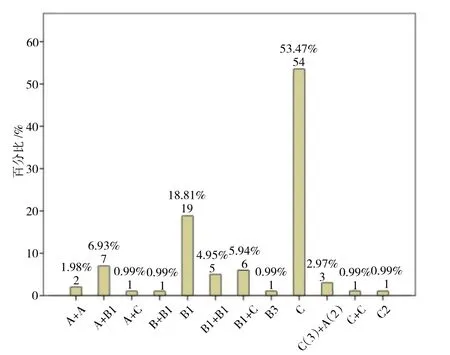

民居是聚落中數量最多的人工景觀要素,清水河地區的傳統建筑主要以窯洞為主,其空間組織形式也相對多變。清水河地區的窯洞空間組織類型以三孔窯洞最多,有62個,占調研樣本的61.39%;其次是兩開間的平面類型,占比18.81%(見圖3)。清水河地區窯洞的空間組合多是一進兩開的形式,占據樣本數據的53.47%,其次就是兩孔窯洞的一進單開的形式,占樣本數據的18.81%(見圖4)。大多數窯洞的空間組合形式是由兩開間(B)和三開間(C)發展變形而來,其中五開間的組合形式最多,有5種不同的組合形式(見表2)。

表2 清水河窯洞建筑平面空間類型

圖3 傳統建筑平面開間統計

圖4 傳統建筑平面類型統計

通過上述數據可知,清水河地區的窯洞建筑由于清代晉蒙之間移民交流的原因,窯洞院落和平面形式大多沿用了山西建筑的傳統平面布局。

5 結語

通過對清水河地區的傳統聚落及民居類型進行調研,構建地理空間信息數據庫,梳理出聚落和民居的類型,歸納總結出清水河地區傳統聚落在宏觀和微觀兩個層面的類型,從聚落擴展到民居,結合歷史、文化等其他學科背景,探究在歷史的傳播和演化過程中識別不同的景觀基因的途徑;通過分析傳統民居在地理空間的分布特征,進一步建立內蒙古地區聚落類型以及民居景觀圖譜。