中亞國家生態文明智庫研究

[摘 要]深處歐亞大陸腹地的中亞國家,不僅是貫穿歐亞大陸東西南北的結合部,還是世界多樣文明的聚合部。中亞國家屬綠洲性經濟,盡管自然資源較為豐富,但經濟承載能力十分有限,加之蘇聯時期生態資源的過度開發和污染,獨立后該地區又人口激增,導致生態文明治理的難度很大。中亞地區是世界大國激烈博弈的角斗場,各方力量犬牙交錯,多種全球、地區國際機制相互重疊,使包括生態文明在內的中亞國家智庫具備“外國強、本國弱”等“嵌入式”特點。鑒于中亞國家生態文明建設與中國西部地區可持續發展高度關聯,有必要客觀評估中亞國家生態文明智庫的發展脈絡和基本特點,由此提出有利于多方合作、多方獲益的路徑和方法。

[關鍵詞]中亞國家 生態文明智庫“一帶一路” 科技因素

[基金項目]國家社科基金重大項目“上海合作組織命運共同體構建研究”(19ZDA130)

[作者簡介]高焓迅,中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所助理研究員,博士(北京 100007)

[DOI編號]10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2022.03.003

生態治理是全人類的共同責任。生態治理不是單一的環保問題,而是集環境科學、政治、經濟和社會的綜合性、地區及全球層面的環境治理體系。大國的生態治理體系建設不僅涵蓋本國,而且涉及本地區乃至世界。生態治理領域成為大國的話語權、規則制定權和組織機制主導權之爭的另一個“競技場”。大國博弈與對象國的生態治理意愿、能力和作為密切相關,生態文明智庫在這一復合博弈中被賦予了新角色。它們既充當大國賺取戰略利益的工具,又提供影響區域環境和可持續經濟發展的公共產品。

正所謂,“大國外交的成效往往體現在周邊外交的質量”[1]。中亞國家本文所指的中亞國家是傳統意義上的中亞五國,即哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦。與中國陸路接壤,其發展脈絡和趨勢走向與中國西部地區的穩定和發展息息相關。歷史糾葛與現實問題大量存在,也使得中國學者在分析和解構包括生態文明建設在內各類問題中,本能地從地緣政治、經濟、安全和文化等地緣戰略視角出發,與其他域外國家的研究相比,相對系統和宏觀。

“智庫”(think tank)一詞源于二戰時期美國政府為軍事顧問和各領域專家就國家級、戰略級重要問題提供討論的密室。因此,智庫亦有“情報研究中心”(inteligence research center)的含義。二戰結束后,以美國為代表的西方國家政府以政府雇傭形式召集大批專家學者,為政府處理專業性問題,提供政策參考等形式的研究報告。隨著全球化和現代化發展進程,智庫的功能性隨之變化升級,所涉及的議題、內容更加廣泛,包括世界經濟、國際政治、全球治理等眾多領域。隨著議題討論愈發廣泛、智庫的類型愈發多元,智庫便延伸出“外腦”(outside brain)“智囊團”(brain trust)“咨詢公司”(consultant corporation)等稱謂。如學者所說,“各國的重要智庫,特別是政府決策密切關聯以及具有學術影響力的智庫,正成為國家制定公共事物和國際事務政策的策源地和引領者。”[2]

在生態領域,世界知名的生態環境領域智庫,如美國世界資源研究所、丹麥哥本哈根氣候共識中心等,業務涵蓋生態安全、生態治理、生態文明建設等多個層面,已不再單純以“生態”或“環境”來概括智庫的主要業務。鑒于此,以“生態文明智庫”予以界定更為準確。

2013年中國對外提出“一帶一路”宏偉倡議。作為“一帶一路”首倡之地的中亞國家,包括生態文明建設在內的高質量推進情況直接關系“一帶一路”建設全局。思想是行為的先導。“一帶一路”建設的確需要把脈沿線各國,包括生態文明領域在內的各領域主流智庫的思想和觀點,但更為重要的是,如何甄別信息?在闡述思想、提出觀點、引導社會輿論的背后,這些智庫是基于怎樣的考量?因此,需要了解以中亞國家智庫在內的沿線國家主流智庫的發展脈絡,分析其行為特點。知其慮,解其憂。在了解智庫發展脈絡之后,需要分清主次矛盾、抓住問題的關鍵,并在此基礎上提出相關的政策建議,解決問題,落實倡議。這也是高質量推進“一帶一路”建設、踐行“構建人類命運共同體”思想的根本用意。

一、中亞國家生態文明智庫的發展演變

與其他智庫如出一轍,生態文明智庫是由眾多具備生態文明領域專業知識的專家學者組成。智庫成員對生態文明領域問題進行長期性學術積累和政策跟蹤,不斷更新知識儲備和人才儲備,是生態文明建設的知識創造者、傳播者和分享者。同時,國家為提高國際地位和提升國際形象,會借助生態文明智庫建設爭奪國際話語權和影響力。

自20世紀90年代初,中亞國家相繼獨立建國,其生態文明智庫建設起步相對較晚。中亞國家地處相對偏遠地區,在原蘇聯產業分工中扮演原材料供應和國家級科研試驗場的角色,自然環境遭到嚴重破壞。中亞國家獨立以前相對閉塞,獨立之后其生態文明智庫建設基本符合一般性生態文明智庫的標準,但其中很多智庫演變成為近似于政治運動的社會性平臺。

參考經濟合作組織(OECD)對中亞國家生態環境的研究報告,其生態文明智庫建設可大致分為三個階段,即起步學習階段、發展聯絡階段和社會演化階段。Меры по улучшению экологической политики.https://www.oecd.org/env/outreach/39395466.pdf.

第一階段(1992年至1999年)為中亞國家生態文明智庫的起步學習階段。中亞國家面向世界打開國門,面臨的第一個問題就是知識和信息的欠缺。國內民粹主義思潮泛起,大量有知識和管理才能的歐洲裔人才流失和本民族人口回流,人才匱乏嚴重制約著中亞國家政治、經濟和社會發展。經歷了二十余年的獨立發展,中亞國家至今都沒能解決人才流失問題。因此,中亞國家的生態文明智庫的首要職能是對本國或本地區環境進行綜合性、科學性評估,其次是采取國際通用的研究方法分析本國及本地區存在的生態治理問題、風險和治理方案,最后是向政府或相關部門、組織提交有助于推動本國及本地區生態文明建設的決策咨詢。44DA2419-6E2D-4923-8718-48A78148120C

生態文明治理需要大量專業人才、資金方面的支持,而且收益周期較長。獨立初期,中亞國家的生態文明智庫基本由政府主導。生態文明智庫建設需要很高的專業性和管理性要求,專門性人才匱乏、國家資金不足以及生態環境對經濟活動造成的影響愈發嚴重等原因,使得中亞國家歡迎西方國家及國際組織和專家進入中亞展開專門性研究。這一階段中亞生態文明智庫建設的主要方式是西方國家傳授知識,通過提供國外實習、參與國際學術會議的形式“培育”中亞國家生態文明智庫人才。這一階段,西方國家邀請中亞學者參與國際學術研討會和信息交流會最為常見。中亞學者涉外參與的國際學術會議,其議題多為“環境民主和民主參與”“人權和特定人群的健康權”“生態文明與非政府組織建設”等。С.С. Мурзакулов, Ж.А. Исмаилова, М. Баатыров:Природоохранная политика и роль экологических НПО в решении сохранения биоразнообразия в Кыргызстане.Известия ОШту, 2017(No1)ст,116-125.此外,中亞國家非政府組織經常收到來自海外的小額捐贈,如“獨立生態專家”(Независимая экологическая экспертиза)“塔比亞特”(Табият)等。其所獲捐贈的規模迅速擴大,甚至超出了政府提供的財政經費。需要指出的是,中亞國家民眾對待生態文明智庫建設的認知各不相同。吉爾吉斯斯坦相對開放,哈薩克斯坦較為重視,兩國生態文明智庫建設起步早,力度大;烏茲別克斯坦相對保守,塔吉克斯坦和土庫曼斯坦生態文明智庫建設起步較晚,開展較慢。

第二階段(1999年至2005年)為中亞國家生態文明智庫的發展聯絡階段。中亞國家生態文明智庫建設實現快速發展。在生態安全挑戰日趨嚴峻、生態環境治理難度日益加大的背景下,無一國可獨善其身、獨立應對,中亞國家亦如此。不論在全球層面、區域層面和國家層面,包容性環境治理伙伴關系都不可或缺[3]。作為一門學科,生態文明建設和治理軌跡已打破原有生態環境等專業知識框架,涉及國際政治、國際關系、世界經濟、國際法等領域,多維度學科建設成為生態文明智庫建設的新特點。

世紀之交,中亞國家政治經濟社會發展進入新階段。一方面,亞洲金融風暴余波未平,使中亞國家原本就困難的財政雪上加霜;另一方面,中亞國家加大對外開放力度,積極融入區域和次區域發展進程,參與國際項目計劃和國際公約,借此為國家實現現代化獲取必要的科學技術和外部資金。

在這一階段,中亞國家簽署了多項生態文明建設的政策、法律。例如,吉爾吉斯斯坦政府2001年6月批準了《奧爾胡斯公約》(Орхусская? Конвенция),賦予了民眾參與環境治理的知情權和監督權。С.С. Мурзакулов, Ж.А. Исмаилова, М. Баатыров:Природоохранная политика и роль экологических НПО в решении сохранения биоразнообразия в Кыргызстане.Известия ОШту, 2017(No1)ст,116-125.2004年12月,在聯合國環境署、歐安組織的財政支持下,奧胡斯中心在吉爾吉斯斯坦重鎮奧什開業。

同時,中亞國家的社會問題在亞洲金融風暴的沖擊下發酵,原本的環境治理問題演變成政治維權問題。比如,2005年5月,在伊塞克湖自然保護區員工集體提出了保護伊塞克湖生物圈的“一攬子”要求,并以絕食抗議的形式謀求實現訴求,而非政府組織積極向外界傳遞相關資訊。有學者統計,抗議期間,有多達40個非政府組織性質的生態文明智庫參與了聯合行動,并參與策劃和實施了焚燒比什凱克的一個在建中的垃圾處理廠。這場“維權斗爭”最終以政府妥協告終。А.Ж.Исмаилов, Роль сохранения и восстановления биологического разнообразия в устойчивом развитии Кыргызстана//Вестник Ошского государственного университета. 2015.No2,ст.12-18.

在這一階段,中亞國家開始“抱團”,積極重視同周邊國家的合作。2001年,哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦五國共同與歐盟建立了中亞區域環境中心(CAREC)。中亞區域環境中心系非營利性的政府間合作組織,職責是促進中亞地區的環境合作和可持續發展,有權策劃和實施區域可持續發展倡議。

第三階段(2006年至今)為中亞國家生態文明智庫的發展演變階段。中亞國家生態文明智庫建設變得更具本國特色。哈薩克斯坦的生態文明智庫以政府和非政府組織混合并行的模式發展。如政府專門機構國際生態學會(Международная академия экологии),其主要落實政府出臺的相關生態政策和法律,代表政府在國際社會上發聲,闡述官方責任和立場。[Международная академия экологии,http://eko-kaz.kz.]該會為國際標準化組織TK / ISO 207“環境管理”的正式成員,2016年成為全球生態標簽網絡國際協會(GEN)的正式成員,匯集了60個國家/地區的27個環境標簽計劃。2017年,國際生態協會落實“哈薩克斯坦城市周圍的有機帶-2020”。該項目涉及有機肥料、水、空氣、土壤的潔凈化處理,旨在阻止城市周圍地區的土壤、水和空氣的污染。有官方背景的組織“哈薩克斯坦自然資源使用者可持續發展協會”(Казахстанская? Ассоциацияпр? иродопользователей? для? устойчивого? развити),該協會創立于2003年,為哈薩克斯坦工業公司聯合會下屬的分委會。[Казахстанская?? Ассоциация?? природопользователей?? для?? устойчивого?? развити,https://business.gov.kz/ru/business-associations/detail.php?ID=110594]其功能是通過提供書面報告,促進信息、知識和資源的公開性,目的是建立“政府—企業—非政府機構”的交流互動平臺,以改善工業企業可持續發展的立法和監管框架。協會成員覆蓋哈薩克斯坦的冶金、能源、機械制造、化學工業、開采工業、咨詢服務等眾多領域。非政府組織“生態圈”(Экосфера)。[Экосфер,http://ekosf.ru/o-nas]該組織成立于2003年,主要任務是吸引廣泛的民間力量解決哈薩克斯坦的環境問題,加強相關領域活動以減少與環境因素有關的公共衛生風險。主要方向是1.提高公眾認知水平,幫助減少居住在貝爾金巴耶夫地區潛在伽利姆放射性污染人群中不合理的“無線電焦慮”程度;向公眾介紹防止持久性有機污染物對環境和人類健康的影響的措施;與公眾合作減少重金屬的健康風險;參與無害環境行為原則的制定和實施。2.在哈境內發展生態建設、工業、旅游業;3.促進哈綠色醫院網絡建設;4.支持哈在國際社會提出的國際方案和倡議。吉爾吉斯斯坦的生態文明智庫以西方國家財政支持的為主。С.С. Мурзакулов, Ж.А. Исмаилова, М. Баатыров:Природоохранная политика и роль экологических НПО в решении сохранения биоразнообразия в Кыргызстане.Известия ОШту, 2017(No1)ст,116-125.烏茲別克斯坦則賦予政府部門智庫建設功能,由政府部門代替生態文明智庫。烏茲別克斯坦的生態文明智庫主要是政府職能部門下屬的專門研究機構,如烏茲別克斯坦生態與環境保護委員會直屬單位“國家生態知識中心“等。參見:Центр? Государственной? экологической экспертизы? приГосударственном комитете? Республики? Узбекистанпоэкологии?? и? охране? окружающей? среды,http://davekoekspertiza.uz.塔吉克斯坦的生態文明智庫大多是研究性學術機構,沒有環境監管等行政職能。Центр по экологии и окружающей среды Центральной Азии,https://www.rceeca.tj.44DA2419-6E2D-4923-8718-48A78148120C

2006年前后,中亞國家多地出現政治社會動蕩。吉爾吉斯斯坦2005年和2010年相繼爆發兩次“街頭政治”,政權幾經更迭;烏茲別克斯坦爆發“安吉延事件”,以及后來在哈薩克斯坦獨立日爆發的“扎瑙津事件”等,一系列由社會治理缺失而導致的政治事件此起彼伏。在此情況下,生態治理、生態文明建設問題成為影響國際政治博弈的新因素。作為生態治理的重要平臺,生態文明智庫建設成為大國爭奪國際話語權、提升國際形象的著力點。從中亞國家生態文明智庫建設的大致歷程看,在知識、人才、技術、資金等多方因素匱乏的條件下,其生態文明智庫建設多多少少都有西方參與的影子。中亞國家的生態文明智庫建設經歷了由政府—非政府—政府的輪回發展。隨著中亞生態安全形勢日趨嚴峻,包括中國在內的多個非西方國家進入中亞,參與中亞自然資源開發、生態環境保護,以及信息資源處理等方面內容的合作[4]。

二、中亞國家生態文明智庫基本類型與主要特點

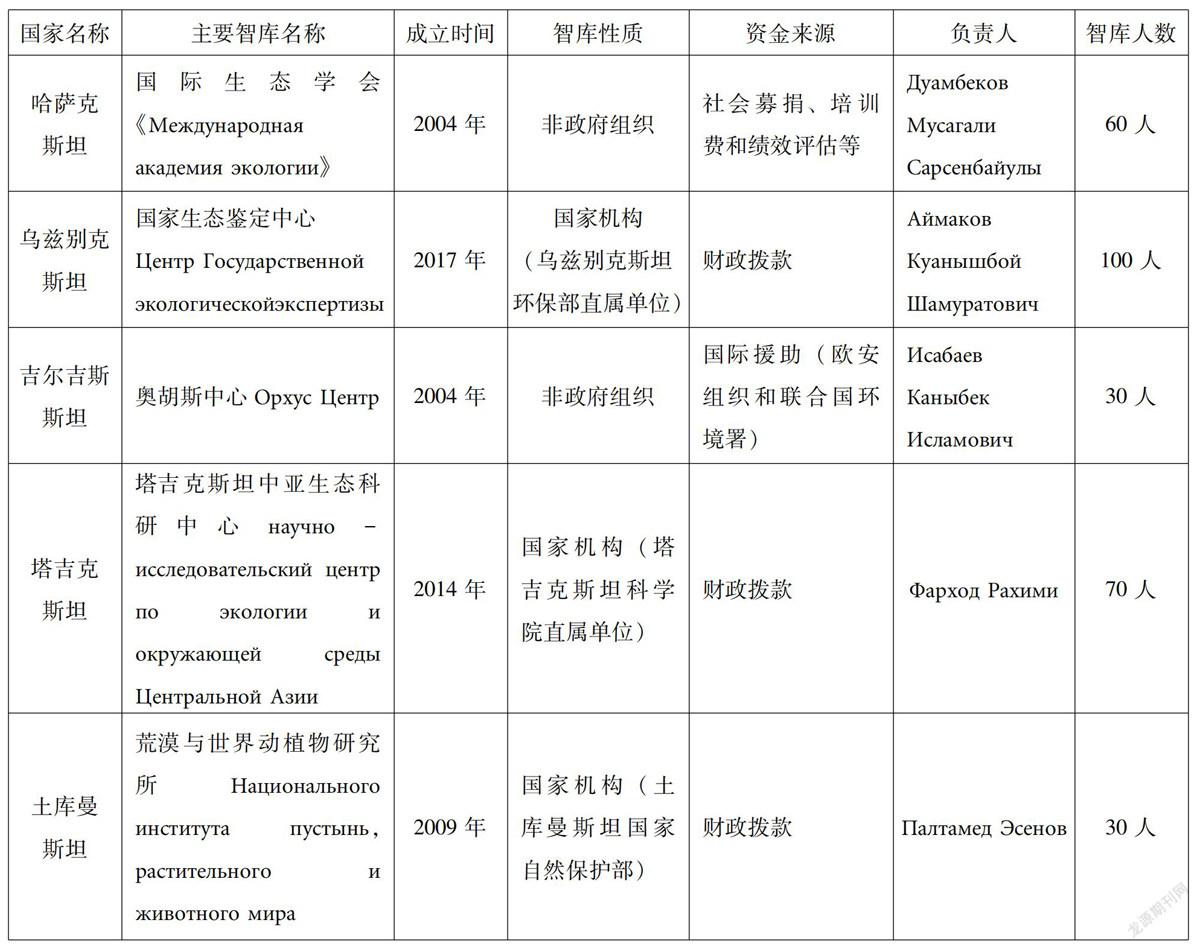

從智庫性質和財政來源上看,中亞國家生態文明智庫主要分為“政府”和“非政府”兩大類:政府類是由國家直接財政撥款,在科研工作的基礎上,還承擔國家一定行政和公共服務職能的智庫;非政府類則是依靠國際組織、非政府組織、外國政府、企業資金援助及其他社會募捐等,主要對中亞國家個別行業領域進行功能監測和學術研究的智庫。從學術導向看,政府類智庫多承擔綜合性學術研究、公共事業服務和社會管理職能。

如烏茲別克斯坦國家生態鑒定中心(Центр Государственной экологической экспертизы),其本身就是烏環保部的直屬單位,主要職能就是“根據烏茲別克斯坦《保護自然法》和《環境評估法》的相關規定進行環境保護評估,防止管理、投資及其他經濟類生產活動對生態環境的破壞;向政府相關部門和公眾提供政策建議和預防信息等。塔吉克斯坦中亞生態科研中心(Научно-исследовательский центр по экологии и окружающей среды Центральной Азии)2014年設立于塔吉克斯坦首都杜尚別,由塔吉克斯坦科學院和中國科學院共同合作建立,主要職能是積極開展環境領域的基礎科學和應用科學研究;培養生態文明建設領域的專業人才,特別是塔吉克斯坦相對亟需的地質和礦物資源學、冰川學和荒漠化治理等學科的研究生培養。Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии (Душанбе), https://www.rceeca.tj/?page_id=840.非政府類智庫則更多聚焦于應用研究層面。如哈薩克斯坦的國際生態學會(Международная академия экологии),其主要功能和研究方向,一是監測功能,對工業及水質系統進行監測和防護,包括住房在內的公共性服務的應用創新技術和材料進行測評;二是技術研發,利用生物技術處理工業廢料,研發各類能源生產所需要的環保技術。Учреждение 《Международная академия экологии》, http://eko-kaz.kz/2017/06/14/о-деятельности/.吉爾吉斯斯坦奧胡斯中心(ОрхусЦентр)的主要職能則是定期公開發表學術報告,增強公民的環保認知,強化政府在生態環境治理、生態文明建設方面的信息透明度。Орхусские Центре Кыргызстана,http://aarhus.kg/ru/rvpz.

從研究成果層面看,政府類智庫多以書面專題研究報告、年度研究報告等形式為主,加之部分基礎性科學研究周期較長、成果轉化較慢,科研成果也多由政府采購;非政府類多以信息類服務產品為主,學術成果多與西方國家及組織聯合研發,研發周期相對較短,成果轉換較快。

從科研人員的薪資層面看,中亞國家生態文明智庫的科研人員屬于精英學者中的低收入群體。以中亞國家中薪資水平較高的哈薩克斯坦為例,綜合哈通社及其他數據顯示,2020年哈政府將提高30%至50%教育預算貼補新入職的高校教師及科研人員,其中,以能源領域“石油與天然氣工程”專業的薪酬最高,平均月收入達25萬堅戈(約合662美元);涉及生態文明建設領域的“生物技術”專業的薪酬最低,平均月收入僅達7萬堅戈(約合185美元)。Зарплаты преподавателей вузов вырастут на 30-50 процентов, https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/347900-zarplaty-prepodavatelej-vuzov-vyrastut-na-30-50-protsentov.

面對嚴峻的生態安全形勢,中亞國家的生態文明智庫從無到有,逐漸形成了獨具特色的智庫建設體系,原因是:

(一)中亞國家生態文明智庫建設“困難多、條件差、任務重”

中亞國家生態環境脆弱,面臨多個重大生態安全威脅。以哈薩克斯坦為例,約66%的土地在逐步退化,近1.8億公頃土地沙漠化,部分地區水土流失率高達64.34%。中國科學院預估,到2045年前后,全球氣候變暖導致冰川消融加速,中亞地區河流徑流將明顯減少[5]。從中亞國家歷史看,其發展模式屬于綠洲經濟,經濟承載能力有限。蘇聯時期,由于遠離蘇聯人口中心區,中亞國家處于核武器、航空航天等危險設施的試驗場,加之粗獷的生產開采模式,生態環境破壞嚴重。獨立后的中亞國家在經濟結構轉軌過程中十分重視能源產業,就此形成了“能源資源富集區發展較快,能源資源貧乏區發展較慢”的基本局面,也加劇了對生態環境的破壞,國家地區發展的艱巨性與生態環境的脆弱性構成了鮮明的矛盾。

中亞國家生態文明智庫建設起步晚、底子薄,人才、資金、技術等關鍵條件欠缺。獨立初期,中亞國家在政治、經濟、安全、社會等重大現實性問題面前,不得不遲滯生態文明建設,特別是在歐洲裔知識分子大量遣返、逃離中亞國家后,中亞國家民眾對生態文明建設的重要性認知也不夠充分。當認識到生態文明建設的嚴峻形勢后,其智庫又不得不在“困難多、條件差、任務重”的條件下開展研究,去著手應對極為復雜的生態文明建設難題。44DA2419-6E2D-4923-8718-48A78148120C

(二)西方生態文明智庫對中亞國家的影響力和吸引力巨大

西方國家經濟實力雄厚,科技水平居于主導地位。以美國和歐洲國家為代表的世界發達國家,為生態文明智庫的發展奠定了經濟和科技基礎。西方發達國家經過了先污染、后治理的道路,其生態環境治理體系建設相對成熟,長期積累的發展經驗以及國際通用的學術規范和學術體系,使其在全球學術評價體系上長期占據主導地位。西方智庫專業性、傳播力和國際性強。與此同時,西方國家重視智庫成果與互聯網等新媒體結合,其生態文明智庫展現出強大的國際影響力。

西方生態文明智庫在中亞國家生態文明智庫建設中一直扮演著“教書匠”的角色。新千年之后,特別是2005年中亞多國家爆發“顏色革命”“街頭政治運動”后,許多西方智庫,包括生態文明智庫的專家走上街頭,號召民眾對抗政府。2005年吉爾吉斯斯坦伊塞克斯湖自然園區的抗議事件就是例證之一。西方國家豐厚的差旅補貼、高水平的國際學術研討會,以及其他隱性福利是吸引中亞學者的重要手段。西方發達國家還掌握著國際學術評價體系。在學術地位與經濟利益的雙重誘惑下,中亞學者對西方趨之若鶩。

(三)西方生態文明智庫在中亞的影響遭遇新興大國的沖擊

全球性環境問題日益嚴重,環境治理的方式和手段在不斷創新,全球環境規則規范的重要性不斷提升。全球治理以實現共同利益為目標,強調行為者的多元化和多樣性,需要國際交流,這實際是不同主體間聯系、協商和合作的過程。生態文明智庫成為全球環境治理規則規范制定的重要組成部分,大國的生態文明智庫競爭實質是包括全球生態治理的規則制定權的博弈和競爭。隨著發展中國家生態文明智庫的數量和質量不斷提升,特別是以中國、印度、俄羅斯等為代表的新興大國群體性崛起,在經濟、科技、全球治理等方面成為重要的參與者、貢獻者,具有挑戰西方國家主導的學術評價體系霸權的能力。如“一帶一路”倡議提出后,中國科學院直屬的新疆生態與地理研究所積極與塔吉克斯坦科學院合作開展中亞生態文明建設研究,不僅設立了“中亞生態與環境研究中心”,同時,兩家單位還與哈薩克斯坦賽福林農業技術大學、烏茲別克斯坦國立大學等中亞國家建立了學術聯系。中國科學院新疆生態與地理研究所機構簡介,中國科學院官網, http://www.egi.cas.cn/gkjj/jgjj/.盡管目前,新興大國間尚未完成學科間的體系化建設,但是,與中亞國家聯合開展生態文明建設的合作力度不斷加強,特別是地理上的相互聯系、跨界民眾的情感交融、現實生活中的休戚與共,西方學術霸權在中亞的影響力呈下降態勢已是必然。

三、在“綠色絲綢之路”框架下推動中亞生態文明智庫建設

自“一帶一路”倡議提出后,圍繞“一帶一路”建設的相關生態環境保護問題絡繹不絕,成為“一帶一路”建設中的熱點問題。經濟學人智庫(The EIU) 在2015年發布了《愿景與挑戰“一帶一路”沿線國家風險評估》,報告對“一帶一路”沿線65個國家予以投資風險評估,在其歸納的十類重大風險中就包括生態環境風險。2017年5月,習近平在首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上指出,“一帶一路”將踐行綠色發展的新理念,倡導綠色、低碳、循環、可持續的生產生活方式,加強生態環保合作,建設生態文明,共同實現2030年可持續發展目標。習近平在“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式上的演講, http://www.xinhuanet.com/2017-05/14/c_1120969677.htm.與此同時,在特朗普政府宣布退出包括《巴黎協定》等多邊環保合作后,全球生態治理難度增大,經濟全球化進程受阻,生態文明智庫建設面臨新任務。中亞地區生態文明智庫建設是“綠色絲綢之路”建設的重要一環,中國應推動中亞生態文明智庫建設根據中亞國家政治體制特點,做好“頂層設計”,優化智庫功能,搞好人才建設,有效結合媒體。

第一,中亞生態文明智庫建設的關鍵在于做好高層工作。中亞國家政體的最大特點是“強總統、弱議會、小政府”。中亞國家是領導人意志很強的國家,總統享有絕對權威,是國家和民族的領袖。中亞國家的地方長官均為總統垂直任命,即總統直接任命隸屬于中央的州和直轄市的行政長官,再由州、直轄市的行政長官任命下一級的官員。這種體制有利于總統把握全局,但容易形成裙帶關系。因此,在中亞地區構建生態文明智庫,關鍵是要與總統及其“身邊人”建立良好關系,針對其所關心的生態問題進行深入交流,共同調集相關資源,推動智庫研究成果更好地發揮作用。

第二,中亞生態文明智庫建設應做到“一國一策”。經歷了近三十年的經濟社會發展,中亞國家的區域共性越來越弱,國家特性越來越強。在中亞地區建立生態文明智庫,物質經濟基礎和社會開放程度是必備條件。由于資源稟賦、國家治理水平不同,哈薩克斯坦、土庫曼斯坦財政狀況較好,烏茲別克斯坦次之,吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦較差。從開放程度看,哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦開放水平較高,烏茲別克斯坦次之,塔吉克斯坦和土庫曼斯坦較為封閉。土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦的生態安全形勢較為嚴峻,土國已被聯合國列為世界最缺水的國家之一;哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦次之,塔吉克斯坦情況較好。鑒于以上情況,在中亞地區建立生態文明智庫需要考慮中亞國家間的差異性,借助中國科學院等已有的智庫平臺,有針對性地制定政策。

第三,因地制宜地完善中亞生態文明智庫的功能。2017年5月,中國環境保護部(現“生態環境部”)發布了《“一帶一路”生態環保合作規劃》,提出要在政策對接、投資咨詢服務等方面提高智庫的參與度,積極發揮智庫和環保社會組織的作用,聯合開展環保公益服務、環保科技互訪、展會、論壇等多種形式交流。

中亞地區的智庫通常具備公益性、非營利性等屬性,且在當地社會中具有較強的親和力、表現力、感染力。在多民族、多宗教的中亞國家中,特別是在不同觀念、不同利益的社會群體間,生態文明智庫可以發揮溝通協調的功能,搭建起企業與政府、民間與官方的合作橋梁。具體而言,可以與當地高校和科研機構組建生態文明領域的學術聯盟,通過一系列學術活動發展與當地政府和民眾的關系,使生態文明智庫成為踐行“綠色絲綢之路”的重要基地。建設生態文明智庫還需重視其在咨政建言、引導輿論等方面發揮作用。44DA2419-6E2D-4923-8718-48A78148120C

第四,使中亞生態文明智庫成為培養“知華派”“親華派”專業人才的搖籃。智庫是從政策研究到實踐行動的角色融合,也是公共部門和私人部門的雙向轉換,其核心專業人才的培養至關重要。以美國為例,政府雇傭智庫的專業人才從事政策制定是評價智庫優良的重要指標,即著名的“旋轉門機制”(Revolving Door),從研究者變為政策制定者。這種學者和官員之間的雙向流通,使知識與權力得到了有效結合,也使政策法規變得更為科學和嚴謹,使智庫和政府都能保持活力。生態文明智庫的專業性很強,加之中亞地區的生態問題復雜棘手,生態文明智庫可以為學術機構和政府部門培養優秀人才。

由于“中國威脅論”在中亞國家仍有市場,應該通過與中亞國家共建生態文明智庫讓中亞國家精英深刻體會“中國方案”和“中國智慧”,從而消除其對中國的誤解,讓他們用中亞民眾的慣用思維和語言講述“中國故事”和“中國經驗”,使中國與中亞國家共建的生態文明智庫成為中亞國家政府“知華派”或“親華派”專業人才的成長搖籃。

第五,構建多元開放的中亞生態文明智庫。在大國爭相博弈的中亞地區推進生態文明智庫建設,可以吸引國際組織和國際機構共同參與生態治理。比如,聯合國框架內的工業發展組織與中國簽訂的“綠色工業園”項目整合了烏魯木齊和連云港兩市資源,準備在“絲綢之路經濟帶”沿線建立環境監測機構。此外,聯合國開發署、聯合國環境署、聯合國南南合作局均有意向參與中亞地區的生態環境治理。還可以在不破壞東道國主權、生態安全、生態利益的前提下,吸收世行、亞行、亞投行等國際金融機構參與生態文明智庫建設。

第六,將“拯救咸海”作為中亞生態文明智庫建設的重點。咸海曾經是世界第四大湖,面積曾達到6.8萬平方公里,約是24個洞庭湖的面積。然而,自1957年后,咸海面積不斷萎縮,已經縮減至原有面積的三分之一。當年的湖底變為含鹽量極高的荒漠,經常會形成嚴重的沙塵暴,危害沿岸國家的生產生活安全。蘇聯解體后,中亞國家陸續召開過多次“拯救咸海”的國際會議,一些西方國家也有參與。由于當事國難以達成共識,加之缺乏必備的資金和技術,咸海面積目前還在不斷萎縮。距咸海僅300多公里的里海在最近二三十年水量持續增長,且與咸海的高程差不到百米。因此,有學者主張利用中國的工程技術優勢和資金優勢建造人工運河,引里海水入咸海。中國與中亞共建的生態文明智庫可成立咸海治理工作組,在咸海治理上作出貢獻,使其成為中亞生態治理的范例。

四、關于中亞國家生態文明智庫評價的結論

從生態文明智庫一隅觀析中亞,既能從中亞國家內部的微觀視角剖析轉軌型國家政治經濟社會的發展脈絡,也能從中亞外部的宏觀視角把握大國博弈的競合關系。評價中亞生態文明智庫的歷程、現狀及其特點,使我們較為全面地了解中亞地區生態文明智庫運作機理和現實作用,為在中亞地區建立新一代生態文明提供了寶貴經驗。

隨著“一帶一路”建設的全面鋪開,與中亞國家聯合建設針對性較強的地區級、國家級生態文明智庫勢在必行。在智庫建設上,要做到問題導向和結果導向雙結合,要對包括國家可持續發展水平、生態環境、相關環境政策法規、環境基礎設施條件,以及涉及生態環境的民族宗教文化狀況等方面的信息進行綜合處理,對各國生態環境及管理政策進行科學合理的研判,分析可能遇到的主要問題,多做有利于中亞民生發展的實事。與此同時,在智庫高速發展的當下,還需注重智庫研究導向的戰略性、前瞻性和宏觀性,研究成果的針對性和應用性,轉化渠道的多樣性和高效性,使中亞國家生態文明智庫發揮其本身的專業優勢效應,進而助力提升中國的智庫品牌和國際影響力。

[參 考 文 獻]

[1]袁勝育,汪偉民.絲綢之路經濟帶與中國的中亞政策[J].世界經濟與政治,2015(5).

[2]Fraussen B,Halpin D.Think Tanks and Strategic Policy-making: The Contribution of Think Tanks to Policy Advisory Systems[J].PolicySciences,2017(1).

[3]汪萬發.全球環境治理中的環境智庫:國際情況與中國方案[J].環境與可持續發展,2019(2).

[4]中國科學院中亞生態與環境研究中心簡介[J].中國科學院院刊,2017(Z2).

[5]王洛中,張藝君.“一帶一路”視域下環境保護問題的戰略定位與治理體系[J].中國環境管理,2016(4).

[責任編輯 李睿思]

Research on Ecological Civilization Think-tanks of Central Asian Countries

GAO Han-xun

Abstract:Central Asian countries deep in the hinterland of Eurasia are not only the junction of Eurasia, but also the convergence of diverse civilizations in the world. The Central Asian countries are oasis economies. Although the natural resources are relatively abundant, the economic carrying capacity is very limited. In addition to the excessive development and pollution of ecological resources in the Soviet Union period, the population surged in the region after independence, which makes it difficult to manage ecological civilization. Central Asia is a arena for fierce games among the worlds great powers. The strengths of all parties are intertwined, and various global and regional international mechanisms overlap with each other, so that the think-tanks of Central Asian countries, including ecological civilization, have “embedded strong foreign powers and weak domestic power” features. In view of the high correlation between the ecological civilization construction of Central Asian countries and the sustainable development of western China, it is necessary to objectively evaluate the development context and basic characteristics of the ecological civilization think-tank of Central Asian countries, and propose paths and methods that are conducive to multilateral cooperation and multilateral benefits.

Key words: Central Asian Countries Ecological Civilization Think-Tanks The Road and Belt Initiative Scientific and Technical Factor44DA2419-6E2D-4923-8718-48A78148120C