黃河流域高質量發(fā)展水平測度及其耦合協(xié)調性研究

王 冰

(山東商務職業(yè)學院 會計金融學院,山東 煙臺 264003)

黃河是中華文明的主要發(fā)源地,孕育了偉大的民族精神,是我們的母親河,黃河流域是我國北方地區(qū)的重要安全屏障,關系著整個國家的發(fā)展、和諧和穩(wěn)定。由于自然、歷史等各種原因,作為我國重要的經濟地帶與生態(tài)屏障的黃河流域,社會經濟發(fā)展相對落后,社會矛盾和生態(tài)問題凸顯。推動黃河流域高質量發(fā)展,對于促進民族團結,構建和諧社會,實現(xiàn)中華民族偉大復興具有十分重要的意義。本文貫徹習近平總書記在濟南、鄭州分別召開的(深入推動)黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展座談會上的重要講話,以落實《黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展規(guī)劃綱要》為目標,從“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”五個維度構建黃河流域高質量發(fā)展測度評價體系,運用熵權TOPSIS法計算2015—2018 年度沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展指數(shù),評價沿黃流域各省區(qū)基于新發(fā)展理念背景下高質量發(fā)展水平,并利用耦合協(xié)調度模型探索新發(fā)展理念背景下沿黃流域各省區(qū)經濟高質量發(fā)展的動力因素。通過本文研究成果以期合理反映沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展水平,進而為提升黃河流域整體高質量發(fā)展提供有力的科學支撐。

一、文獻綜述

黃河流域的研究進程刻畫出了黃河流域的發(fā)展過程。學術界從關注于治理黃河水患、泥沙、水土保持等問題[1],延伸到因過度開發(fā)帶來的環(huán)境污染、資源過度消耗等問題,進而對黃河流域可持續(xù)發(fā)展進行研究,探尋基于黃河流域承載能力的開發(fā)優(yōu)勢與制約因素[2]。

黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展提升為國家重大戰(zhàn)略后,黃河流域高質量發(fā)展狀況逐漸進入學術界的研究范疇。相關研究從探索黃河流域高質量發(fā)展的意義、內容及內涵逐漸過渡到構建黃河流域高質量發(fā)展測度體系和具體應用兩個階段。第一階段黃河流域高質量發(fā)展意義、內容及內涵,此階段相關學者主要以推動黃河流域高質量發(fā)展的意義、內容、著力點及內涵等為主要研究內容。任保平指出黃河流域是推動全國性區(qū)域高質量發(fā)展的關鍵地區(qū)[3]。陳曉東、鈔小靜認為應構建全流域協(xié)調管理機制,從生態(tài)、文化、宜居及共享等方面統(tǒng)籌黃河流域一體化高質量發(fā)展[4-5]。第二階段是以第一階段研究成果為基礎,通過構建黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系,對沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展水平進行量化評價。此階段學者以內涵為支撐,從不同維度構建相關評價體系,采用相應的數(shù)理統(tǒng)計方法對高質量發(fā)展水平進行量化評價與分析。如韓君從生態(tài)安全、社會民生、文化建設、綠色發(fā)展、經濟發(fā)展五個維度采用熵權TOPSIS法分析黃河流域高質量發(fā)展水平[6]。張合林從經濟高質量發(fā)展、社會高質量發(fā)展、環(huán)境高質量發(fā)展三個維度分析和評價黃河流域高質量發(fā)展內涵[7]。

綜上所述,已有研究成果主要聚焦于黃河流域高質量發(fā)展的內涵、作用及途徑。相較而言,通過構建評價指標體系對黃河流域高質量發(fā)展水平進行量化評價,對沿黃流域9個省區(qū)高質量發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢,高質量發(fā)展的驅動因素研究較少,尤其是缺少結合耦合關系進行評價。本文借鑒已有研究成果,以新發(fā)展理念為指引,以黃河流域高質量發(fā)展內涵為基礎,構建黃河流域高質量發(fā)展測度評價指標體系,以沿黃流域9個省區(qū)2015—2018年數(shù)據(jù)為例,測度分析沿黃流域9個省區(qū)高質量發(fā)展水平,結合空間分布特征規(guī)律揭示沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展面臨的瓶頸和制約因素,并利用耦合協(xié)調度模型探尋提升對策,助推沿黃流域各省區(qū)跨越式高質量發(fā)展。

二、黃河流域高質量發(fā)展測度框架

(一)黃河流域高質量發(fā)展內涵

黨的十九大報告明確提出,經濟高質量發(fā)展是未來我國經濟發(fā)展的趨勢,是新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化建設的重大戰(zhàn)略。視察黃河時習總書記強調,要堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,加強黃河生態(tài)保護治理,促進黃河全流域高質量發(fā)展[8]。由此可見,黃河流域高質量發(fā)展在貫徹新發(fā)展理念的同時,應結合流域所特有的空間分布規(guī)律,突出高質量發(fā)展的流域普適性和流域特殊性。

1.流域高質量發(fā)展普適性內涵

普適性內涵是以貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念為基礎,在保護生態(tài)環(huán)境的前提下,轉變經濟發(fā)展方式,調整經濟結構,通過高質量的發(fā)展使人民真實需求得到滿足,涵蓋經濟發(fā)展、綠色發(fā)展、文化建設及社會民生四個方面,具有多維性和豐富性的本質性特征。

2.流域高質量發(fā)展特殊性內涵

截至2018年年底,黃河流域人均水資源占有量較少,農業(yè)用水效率較低,灌溉水利用系數(shù)僅為0.53;IV-V類及劣V類水質占比26.2%,相比于長江流域的11.9%仍有較大的改善空間;黃河流域面臨著較大的水土流失治理壓力,生態(tài)環(huán)境較為脆弱;少數(shù)民族聚集,防止脫貧人口返貧壓力較大等區(qū)域特殊性問題。因此,特殊性內涵應反映黃河流域的區(qū)域特征和特殊因素。結合座談會內容和已有研究成果,本人認為高質量發(fā)展流域特殊性內涵重點體現(xiàn)在生態(tài)安全和提升人民生活水平,其中生態(tài)安全應著重關注于水資源集約利用、水土流失治理及生態(tài)環(huán)境建設三個具體問題。同時,逐步完善基本公共服務和城鄉(xiāng)基礎設施,改善生態(tài)環(huán)境,提升社會民生服務能力,鞏固拓展脫貧攻堅戰(zhàn)勝利成果。

(二)黃河流域高質量發(fā)展測度體系

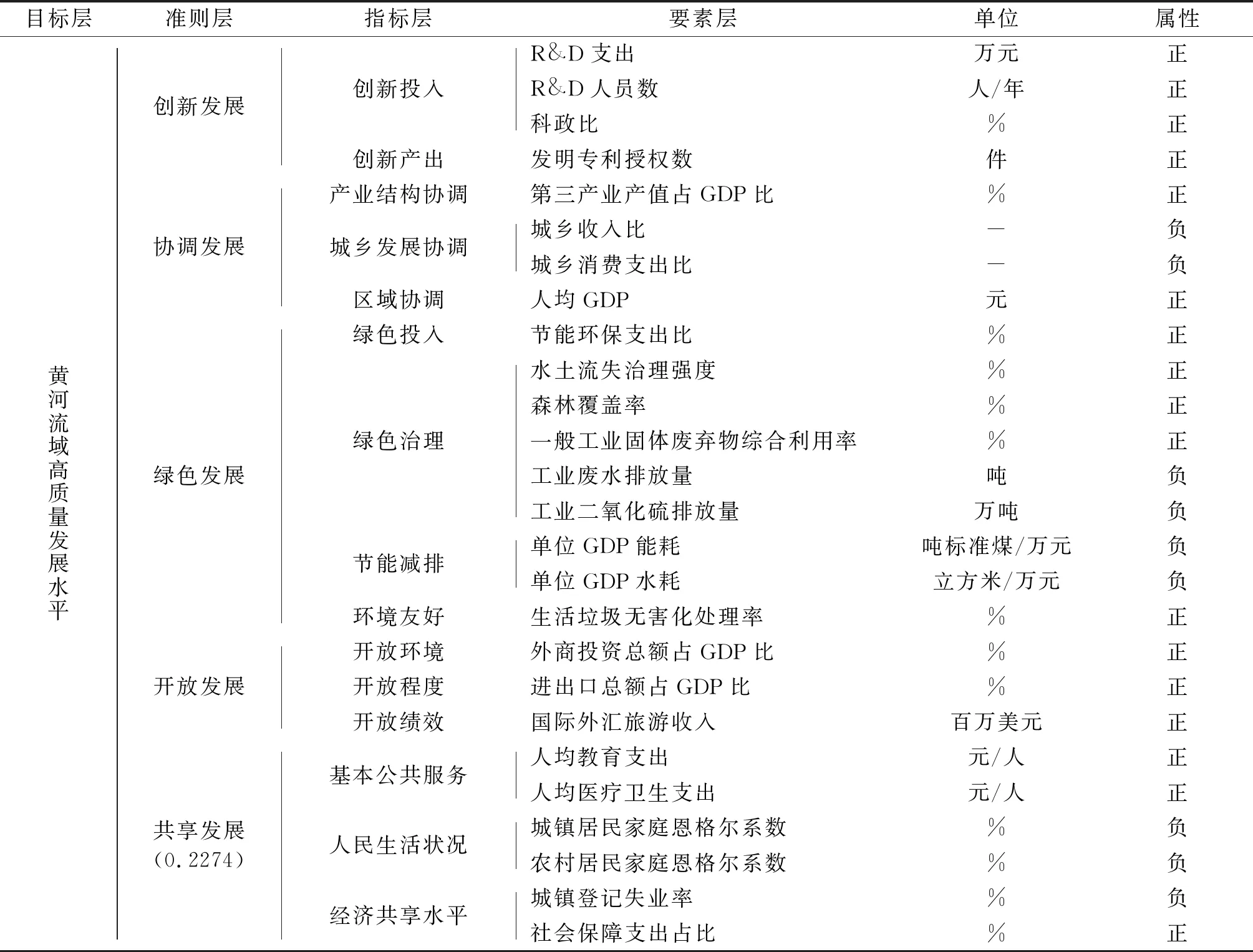

以新發(fā)展理念引領高質量發(fā)展為目標,以黃河流域高質量發(fā)展的普適性內涵為基礎,凸顯特殊性內涵,從“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”五個維度,兼顧評價體系的代表性、前瞻性、科學性和可行性等原則,構建黃河流域高質量發(fā)展測度評價體系。

1.創(chuàng)新是高質量發(fā)展的核心動力。高質量的發(fā)展需要不斷推進制度、文化、科技、理論等各方面創(chuàng)新,從而為發(fā)展帶來持續(xù)動力。本文擬從投入和產出兩個方面衡量創(chuàng)新發(fā)展,采用科學研究與試驗發(fā)展支出(R&D支出)、科學研究與試驗發(fā)展人員數(shù)(R&D人員數(shù))、科技支出占財政支出比來衡量創(chuàng)新投入,創(chuàng)新產出則采用發(fā)明專利授權數(shù)進行測度。

2.協(xié)調是高質量持續(xù)發(fā)展的內生要求。協(xié)調是解決因發(fā)展不均衡所產生的矛盾,實現(xiàn)均衡的發(fā)展狀態(tài)。本文結合黃河流域普適性和特殊性內涵,擬從產業(yè)結構、城鄉(xiāng)發(fā)展和區(qū)域協(xié)調三個方面度量協(xié)調發(fā)展,采用第三產業(yè)產值占GDP比衡量產業(yè)結構協(xié)調,選取城鄉(xiāng)收入比和城鄉(xiāng)消費支出比來衡量城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調,區(qū)域協(xié)調選取人均GDP來度量。

3.綠色是高質量發(fā)展的必經之路。綠色發(fā)展不僅是生態(tài)文明建設的基本要求,更應成為高質量發(fā)展最亮麗的底色。推動綠色發(fā)展就是要實現(xiàn)“低消耗、低污染、低排放”的發(fā)展模式,將生態(tài)和環(huán)境保護融入高質量發(fā)展,實現(xiàn)人與自然和諧共生。本文擬從綠色投入、綠色治理、節(jié)能減排、環(huán)境友好四個方面衡量綠色發(fā)展,選取節(jié)能環(huán)保支出比衡量綠色投入,采用水土流失治理強度、森林覆蓋率、一般工業(yè)固體廢棄物綜合利用率、工業(yè)廢水排放量和工業(yè)二氧化硫排放量來測度綠色治理,選用單位GDP能源消耗量、單位GDP水資源消耗量來反映節(jié)能減排,環(huán)境友好選取生活垃圾無害化處理率體現(xiàn)。

4.開放是高質量發(fā)展的重要途徑。構建雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局是新時代發(fā)揮我國內需潛力與規(guī)模市場優(yōu)勢,提升對外開放發(fā)展水平的重大措施。更高水平的對外開放就是利用好我國市場規(guī)模、資源稟賦,實現(xiàn)內外市場資源聯(lián)動,推動供給側結構性改革,提升對外開放的競爭力。本文擬從開放環(huán)境、開放程度、開放績效三個方面衡量開放發(fā)展,采用外商投資總額占GDP比反映開放環(huán)境,采用進出口總額占GDP比衡量開放程度,采用國際外匯旅游收入衡量開放績效。

5.共享是高質量發(fā)展的目標導向。習總書記強調“必須堅持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享”。因此,共享是縮小因發(fā)展所產生的貧富差距,實現(xiàn)發(fā)展成果最終惠及全體人民,體現(xiàn)社會主義制度優(yōu)越性。共享發(fā)展是以人民為中心的發(fā)展,著重解決發(fā)展過程中的公平正義問題,包括基本公共服務、人民生活狀況、經濟共享水平三個方面。本文采用人均教育支出和人均醫(yī)療衛(wèi)生支出衡量基本公共服務,采用城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)、農村居民家庭恩格爾系數(shù)衡量人民生活狀況,經濟共享水平則選取城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、社會保障支出占財政支出比衡量。

綜上所述,為體現(xiàn)測度評價體系的系統(tǒng)性、簡潔性,突出不同指標在整體評價當中的重要程度,以便沿黃流域各省區(qū)因地制宜有選擇性的實現(xiàn)跨越式高質量發(fā)展,本文采用層次結構模型構建了以黃河流域高質量發(fā)展水平為目標最高層,以創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展5個一級指標為準則層,15個二級指標為指標層,26個三級指標為要素層的黃河流域高質量發(fā)展測度層次評價指標體系,具體如表1所示。

表1 黃河流域高質量發(fā)展測度評價體系

(三)黃河流域高質量發(fā)展測度模型

目前國內學者針對高質量發(fā)展測度的主要方法以熵權法為主,另外還有學者運用神經元網絡評價法、功效系數(shù)法等權重賦值法和專家打分法等多種評價方法。本文采用TOPSIS熵權法,通過計算黃河流域高質量發(fā)展指數(shù)進行量化評價,并利用耦合協(xié)調度模型分析各維度協(xié)調發(fā)展水平。首先,通過熵權法對各指標進行客觀賦權,避免評價的主觀性。然后,通過 TOPSIS法計算出各測度對象與最佳及最劣方案的歐式距離,逐步逼近理想解,使分析結果更為直觀,保證評價結果的合理性。最后,運用耦合協(xié)調度模型對各維度協(xié)調融合發(fā)展情況做出評價。

1.TOPSIS熵權法

(1)數(shù)據(jù)標準化。由于測度評價體系當中各指標的量綱和屬性不同,因此需要對各評價指標數(shù)據(jù)進行無量綱處理。

正向指標標準化計算方法:

(1)

負向指標標準化計算方法:

(i=1,2,……,n,j=1,2,……,m;n=9,m=26)

(2)

式中:Xij是標準化前第i省的第j個指標數(shù)值,Yij是標準化后第i省的第j個指標數(shù)值。為避免數(shù)據(jù)標準化后為零值的情況,將所有指標標準化后的數(shù)據(jù)統(tǒng)一加上0.0001。

(2)熵權法確定各指標權重。

1)第j個指標下第i省占該指標的比重Pij:

(3)

2)第j項指標的熵值Ej:

(4)

3)第j項指標的差異性系數(shù)Gj:

Gj=1-Ej

(5)

4)第j項指標權重Wj:

(6)

(3)運用TOPSIS法進行方案決策

1)構建加權矩陣R:

R=(rij)n×mrij=Wj×Yij

(7)

(8)

(9)

4)計算各測度方案與合理方案相對接近度Ci:

(10)

其中,Ci(0≤Ci≤1)的值代表黃河流域高質量發(fā)展水平。Ci的值越接近于1,或者相比較而言越大,說明黃河流域i省高質量發(fā)展水平越好。

2.耦合協(xié)調度模型

本文選用容量耦合度協(xié)調模型分析沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展內部各維度之間的協(xié)調融合發(fā)展水平。

1)計算耦合度

(11)

其中,Zm(0≤Zm≤1)的值代表評價體系各維度耦合度。Zm的值越接近于1,或者相比較而言越大,說明耦合度越高。

2)計算耦合協(xié)調度

(12)

T=αU1+βU2+…+γUm

(13)

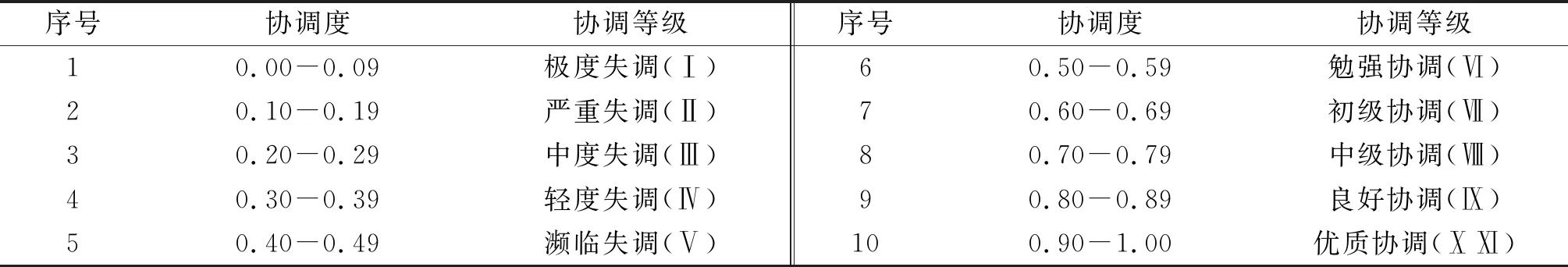

其中,H(0≤H≤1)的值代表評價體系各維度耦合協(xié)調度。H的值越接近于1,或者相比較而言越大,說明耦合協(xié)調度越高。T為各維度的綜合協(xié)調指數(shù),α、β、γ代表各維度的權重,耦合協(xié)調度可分為10個等級,如表2所示。

表2 耦合協(xié)調度等級標準

(四)區(qū)域劃分及數(shù)據(jù)來源

1.區(qū)域劃分

黃河上游與中游的分界線位于內蒙古河口鎮(zhèn),中游與下游的分界線位于河南省孟津縣。為體現(xiàn)測算結果的區(qū)域性、完整性及合理性,將內蒙古劃分為黃河上游地區(qū),河南劃分為黃河下游地區(qū)。因此,上游包含甘肅、寧夏、四川、青海和內蒙古,中游包含山西、陜西,下游包含河南和山東。

2.數(shù)據(jù)來源

本文選取2015—2018年黃河流域9個省區(qū)作為研究樣本。樣本研究數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》及各省區(qū)的統(tǒng)計年鑒和統(tǒng)計公報等。

三、黃河流域高質量發(fā)展水平結果分析

(一)黃河流域高質量發(fā)展綜合水平分析

黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度運用熵權TOPSIS法計算的高質量發(fā)展水平綜合指數(shù),如表3所示。

表3 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)

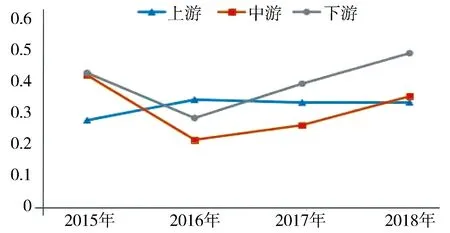

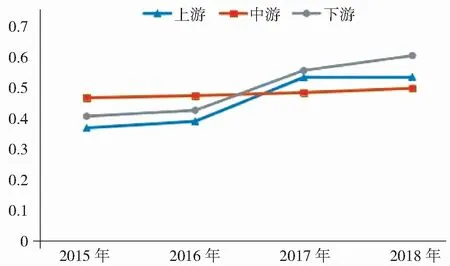

1.黃河流域上中下游對比分析。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,用沿黃流域每一年各省區(qū)的平均值作為黃河流域上、中、下游高質量發(fā)展水平綜合指數(shù),如圖1所示。黃河流域上、中、下游的高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)總體上呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2015—2018年上游地區(qū)受益于創(chuàng)新投入、城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調、基本公共服務及人民生活狀況提高;中游的發(fā)展離不開生態(tài)環(huán)境改善、產業(yè)結構優(yōu)化及對外開放水平的提升;下游的發(fā)展得益于持續(xù)的創(chuàng)新投入和產出、生態(tài)環(huán)境的改善、更高水平的對外開放及人民生活水平的持續(xù)改善。同時表明,創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、共享發(fā)展是黃河流域高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)評價的重要維度。

圖1 黃河上、中、下游高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)

2.各省區(qū)高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)分析。2015年,山東、陜西和山西高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)排名前三,分別為0.5478、0.5052和0.3343;2016年,青海、甘肅和山東高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)排名前三,分別為0.6205、0.3747和0.3633;2017年,排名前三位的是寧夏、山東和甘肅,分別為0.5098、0.4807和0.3428;2018年,排名前三位的是山東、陜西和青海,經濟高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)分別為0.5867、0.4218和0.4172。

從沿黃流域各省區(qū)2015—2018年高質量發(fā)展水平綜合指數(shù)變化趨勢可以得出,各省區(qū)基于新發(fā)展理念背景下經濟高質量發(fā)展水平基本呈現(xiàn)波動上升的趨勢。這表明在樣本期間內,黃河流域經濟高質量發(fā)展水平整體上有一定程度的提升。根據(jù)原始數(shù)據(jù),在樣本期間內山東在工業(yè)廢水排放量、人均醫(yī)療支出方面,陜西在第三產業(yè)產值占比,青海在創(chuàng)新投入、對外開放,四川在環(huán)保投入、人民生活狀況,河南在水土流失治理,寧夏在資源節(jié)約、降低失業(yè)率,山西在人均教育支出,內蒙古在科技投入、工業(yè)二氧化硫排放量、固體廢棄物綜合利用率,甘肅在城鄉(xiāng)協(xié)調發(fā)展、對外開放等方面有較大提升空間。由此看來,各省區(qū)因地理位置、資源稟賦、人口數(shù)量、產業(yè)結構等不同,高質量發(fā)展綜合水平差距較大,同時因處于不同發(fā)展階段,其在各發(fā)展維度方面亦存在較大差異。

(二)黃河流域高質量發(fā)展各維度水平分析

1.創(chuàng)新發(fā)展。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度高質量發(fā)展創(chuàng)新指數(shù),如表4所示。

表4 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展創(chuàng)新指數(shù)

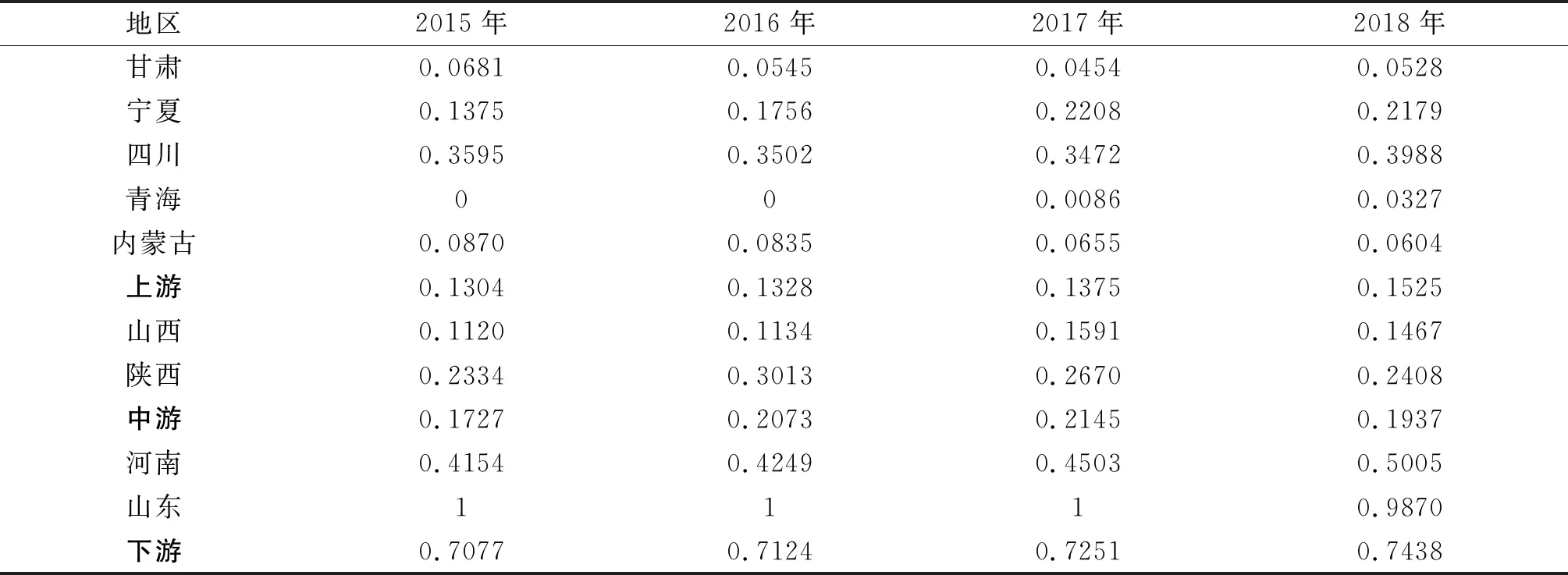

從表4中可以看出,2015—2018年創(chuàng)新發(fā)展排名前三位的均是山東、河南和四川,其各年創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)分別為2015年1、0.4154和0.3595;2016年1、0.4249和0.3502;2017 年1、0.4503和0.3472;2018年0.9870、0.5005和0.3988,上述3個省區(qū)科研院所較多,具備區(qū)位優(yōu)勢,人才聚集效應明顯,所以創(chuàng)新發(fā)展維度居于黃河流域前列。縱觀2015—2018 年創(chuàng)新指數(shù),除內蒙古略有下降外,其余各省區(qū)呈現(xiàn)波動上升的趨勢,尤其是青海省發(fā)生了較大幅度的增長。

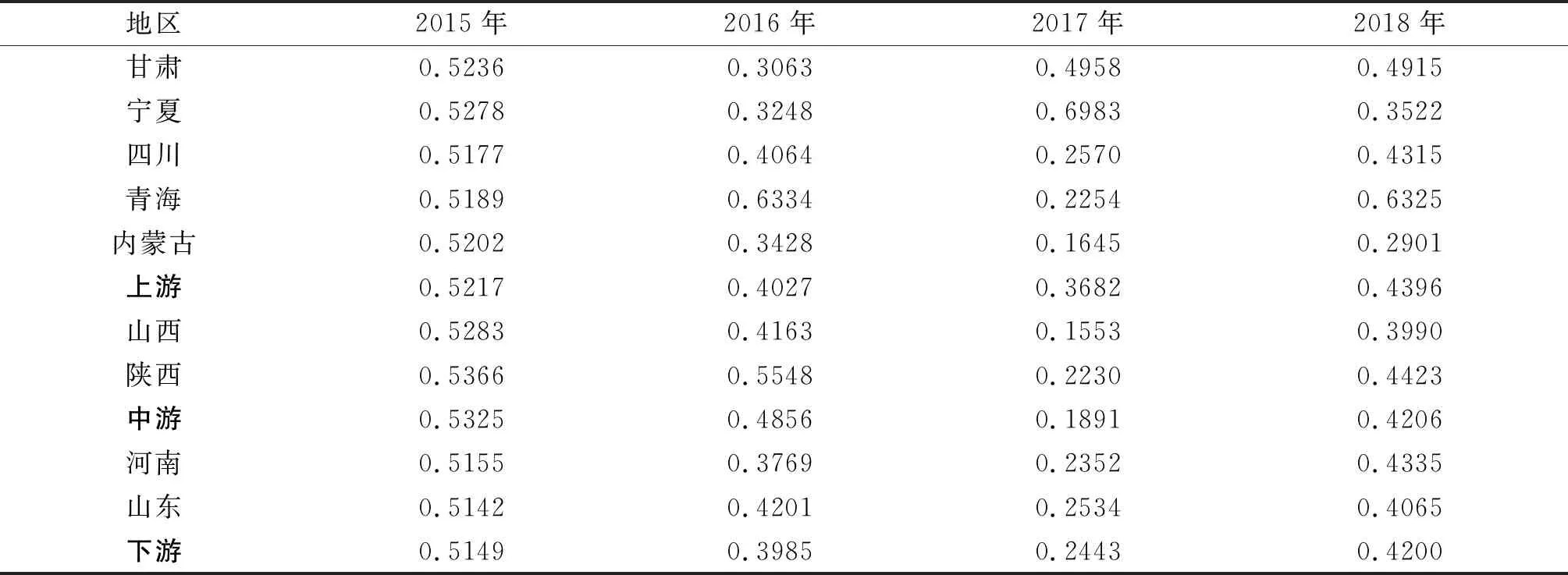

圖2 黃河上、中、下游高質量發(fā)展創(chuàng)新指數(shù)

從圖2上、中、下游高質量發(fā)展創(chuàng)新指數(shù)來看,下游區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展要優(yōu)于上游及中游區(qū)域,上游和下游2015—2018年創(chuàng)新指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢,中游地區(qū)則略有下降態(tài)勢。但就黃河流域整體而言,由于歷史原因和地理位置,創(chuàng)新要素主要匯聚于沿海發(fā)達地區(qū),黃河流域尚處于探索起步階段。以2018年為例,黃河流域創(chuàng)新投入僅占全國的23.7%,發(fā)明專利授權數(shù)量僅占全國的24%,黃河下游創(chuàng)新發(fā)展指數(shù)盡管優(yōu)于黃河上游及中游,但創(chuàng)新能力不突出,帶動作用較小。因此,整體來看黃河流域創(chuàng)新發(fā)展方面較為薄弱,各省區(qū)必須將科技創(chuàng)新放在發(fā)展的核心位置,積極落實相關政策,對創(chuàng)新投入較高的企業(yè)給予財政補貼,對創(chuàng)新項目發(fā)放獎勵;爭創(chuàng)國家自主創(chuàng)新示范區(qū),整合創(chuàng)新要素,匯聚創(chuàng)新資源,形成高水平創(chuàng)新產業(yè)集群;加大對基礎學科建設的財政和科技投入力度,加強與高校和科研院所合作,構建產學研協(xié)同創(chuàng)新體系。

2.協(xié)調發(fā)展。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度高質量發(fā)展協(xié)調指數(shù),如表5所示。

表5 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展協(xié)調指數(shù)

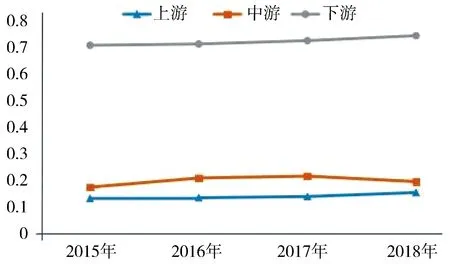

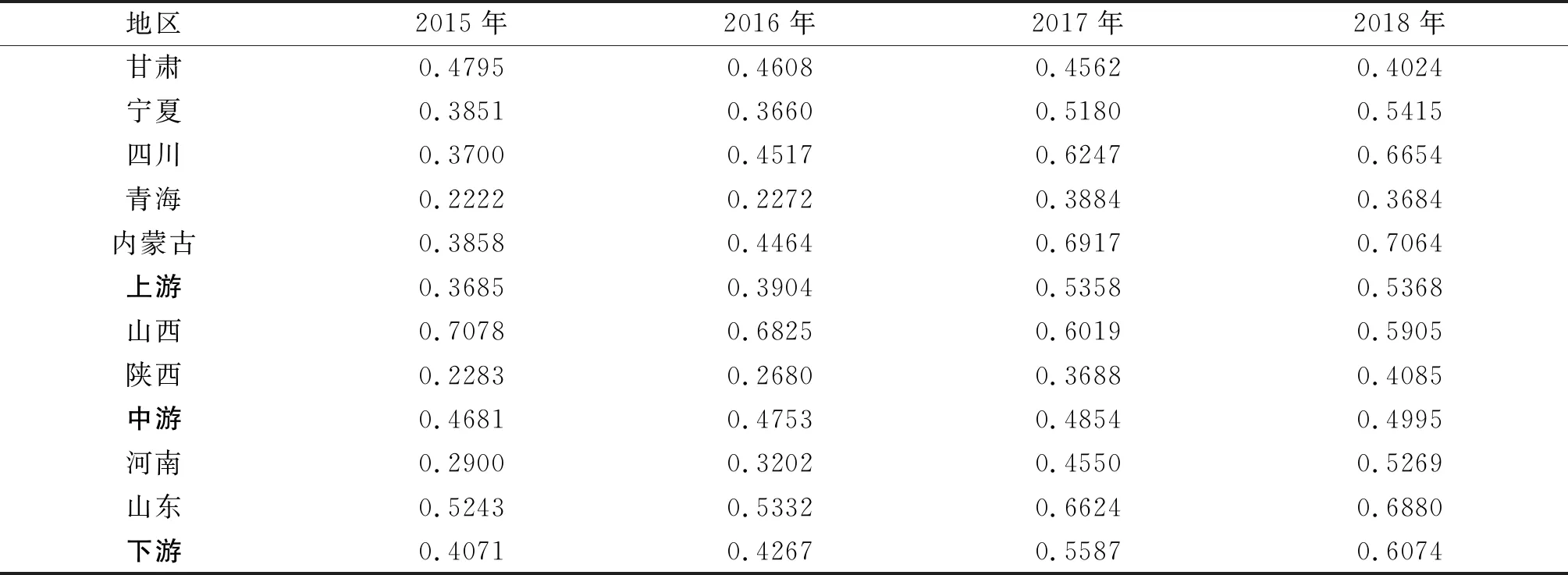

從表5中可以看出,2015—2018年,黃河流域有7個省區(qū)協(xié)調指數(shù)呈上升趨勢,占比 77.78%,只有甘肅和山西2個省區(qū)協(xié)調指數(shù)呈下降態(tài)勢。2015年,山西、山東和甘肅排在前三位,協(xié)調指數(shù)分別為0.7078、0.5243和0.4795;2016年,山西、山東和甘肅排在前三位,協(xié)調指數(shù)分別為0.6825、0.5332和0.4608;2017年,內蒙古、山東和四川排在前三位,協(xié)調指數(shù)分別為0.6917、0.6624和0.6247;2018年,內蒙古、山東和四川排在前三位,協(xié)調指數(shù)分別為0.7064、0.6880和0.6654。

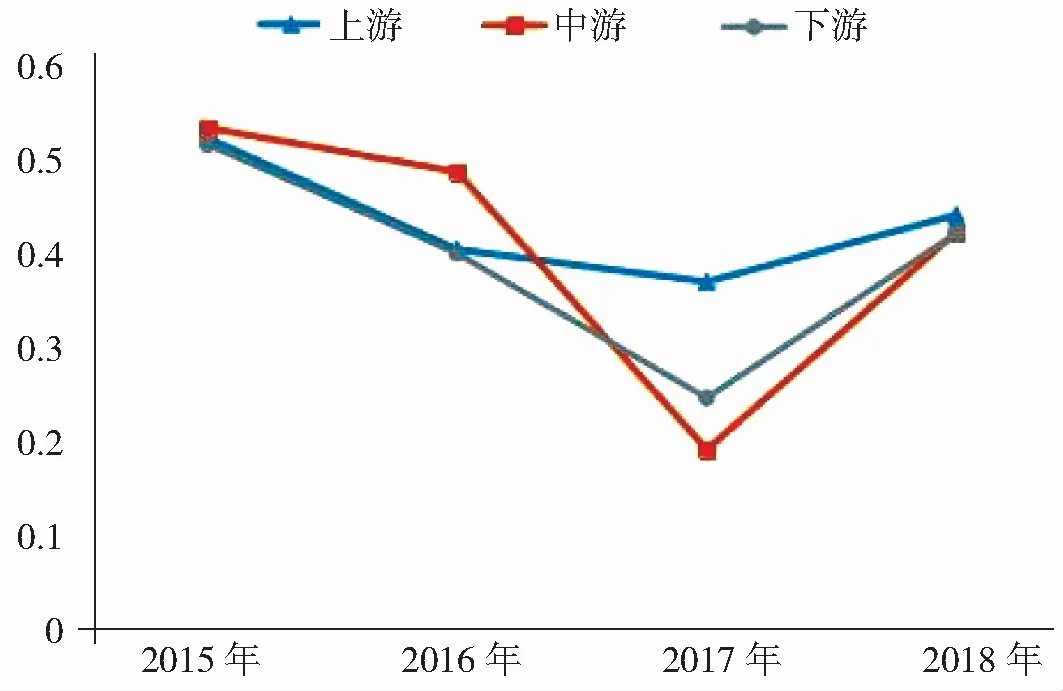

圖3 黃河上、中、下游高質量發(fā)展協(xié)調指數(shù)

從圖3上、中、下游高質量發(fā)展協(xié)調指數(shù)來看,上游和下游協(xié)調指數(shù)變化態(tài)勢趨同,呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢,中游增長緩慢。各省區(qū)在協(xié)調發(fā)展維度上存在一定的差距,尤其是人均 GDP差異較大、第三產業(yè)產值占比低于全國平均水平。黃河流域上、中游區(qū)域是脫貧攻堅的重點區(qū)域,城鄉(xiāng)差距較大,脫貧任務艱巨,社會民生水平相對較低,協(xié)調發(fā)展維度較為薄弱。由此可見,對于黃河流域各省區(qū)而言,發(fā)展不協(xié)調、不平衡問題仍然是重中之重。因此,各省區(qū)應加強政府之間、政府內部部門之間的統(tǒng)籌規(guī)劃,統(tǒng)一推動構建上游地區(qū)為保護及限制開發(fā)區(qū),中游地區(qū)為資源開發(fā)與經濟協(xié)調發(fā)展的生態(tài)環(huán)境保護開發(fā)區(qū)、下游地區(qū)打造現(xiàn)代化高質量發(fā)展升級樣板示范區(qū)。同時,打造中原城市群、山東半島城市群、銀川平原城市群、關中平原城市群等城市群體,實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化升級,縮小地區(qū)差異,推動與京津冀、長江經濟帶等國家重大戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域的融合發(fā)展。

3.綠色發(fā)展。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度高質量發(fā)展綠色指數(shù),如表6所示。

表6 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展綠色指數(shù)

從表6中可以看出,2015—2018年,沿黃流域各省區(qū)綠色指數(shù)基本上呈現(xiàn)出先下降,再上升,再下降的波動下降態(tài)勢。除青海以外,其余8個省區(qū)2018年綠色指數(shù)相較于2015 年而言均發(fā)生不同程度的下降,其中內蒙古綠色指數(shù)下降幅度最大,下降約44.23%。2015 年,陜西、山西和寧夏排在前三位,其綠色指數(shù)分別為0.5366、0.5283和0.5278;2016 年,青海、陜西和山東排在前三位,其綠色指數(shù)分別為0.6334、0.5548和0.4201;2017 年,寧夏、甘肅和四川排在前三位,其綠色指數(shù)分別為0.6983、0.4958和0.2570;2018 年,青海、甘肅和陜西排在前三位,其綠色指數(shù)分別為0.6325、0.4915和0.4423。

圖4 黃河上、中、下游高質量發(fā)展綠色指數(shù)

從圖4上、中、下游高質量發(fā)展綠色指數(shù)來看,2015—2018年黃河流域綠色發(fā)展指數(shù)整體呈現(xiàn)出先下降,再緩慢上升的趨勢,全流域2017年綠色指數(shù)最低,盡管2018年相比于2017年出現(xiàn)一定程度的增幅,但相比于2015年而言依然呈現(xiàn)下降趨勢。這表明黃河流域綠色轉型發(fā)展盡管取得了很大的成效,但與形成綠色發(fā)展新格局的要求仍有較大差距。因此,黃河流域各省區(qū)要因地制宜,優(yōu)化產業(yè)結構,實施新舊動能轉換,發(fā)展生態(tài)農業(yè)、生態(tài)工業(yè),形成布局合理、獨具特色的綠色產業(yè)分工體系,讓“青山更綠、金山更大”。作為黃河源頭的上游地區(qū)是黃河流域的重要生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)和水源補給區(qū),應以涵養(yǎng)水源、生態(tài)保護為主,嚴控開發(fā)范圍和強度,加強對草原及濕地的保護,強化水土流失治理,降低水資源消耗,控制污染物排放,保護好中華民族的水塔。黃河中游地區(qū)能源資源豐富,第二產業(yè)占比較高,綠色化程度較低,應堅持開發(fā)與保護并重,將新一代信息技術融入傳統(tǒng)產業(yè),做好黃土高原水土保持,優(yōu)化產業(yè)結構,推動產業(yè)轉型升級,打造國家級資源型經濟高質量發(fā)展示范區(qū)。黃河下游地區(qū)地理位置優(yōu)越,人力資源豐富,但資源總量面臨結構性短缺,應加快新舊動能轉換,擴大第三產業(yè)規(guī)模,打造具有引領示范效應的龍頭型區(qū)域。

4.開放發(fā)展。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度高質量發(fā)展開放指數(shù),如表7所示。

表7 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展開放指數(shù)

從表7中可以看出,在2015年、2018年這兩年里青海、河南和山東開放指數(shù)呈現(xiàn)出下降的趨勢,其余6個省區(qū)開放指數(shù)呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。2015年,山東、陜西和四川排在前三位,其開放指數(shù)分別為1、0.5570和0.3989;2016年,山東、陜西和四川排在前三位,其開放指數(shù)分別為1、0.6367和0.4786;2017年,山東、陜西和寧夏排在前三位,其開放指數(shù)分別為0.6091、0.5081和0.5008;2018年,山東、陜西和四川排在前三位,開放指數(shù)分別為0.9308、0.8291 和0.4472。由此可見,黃河上游的四川、中游的陜西和下游的山東,因地理位置優(yōu)越,文化資源、旅游資源聚集,在吸引外資和旅游創(chuàng)收等對外開放方面發(fā)展較為突出。

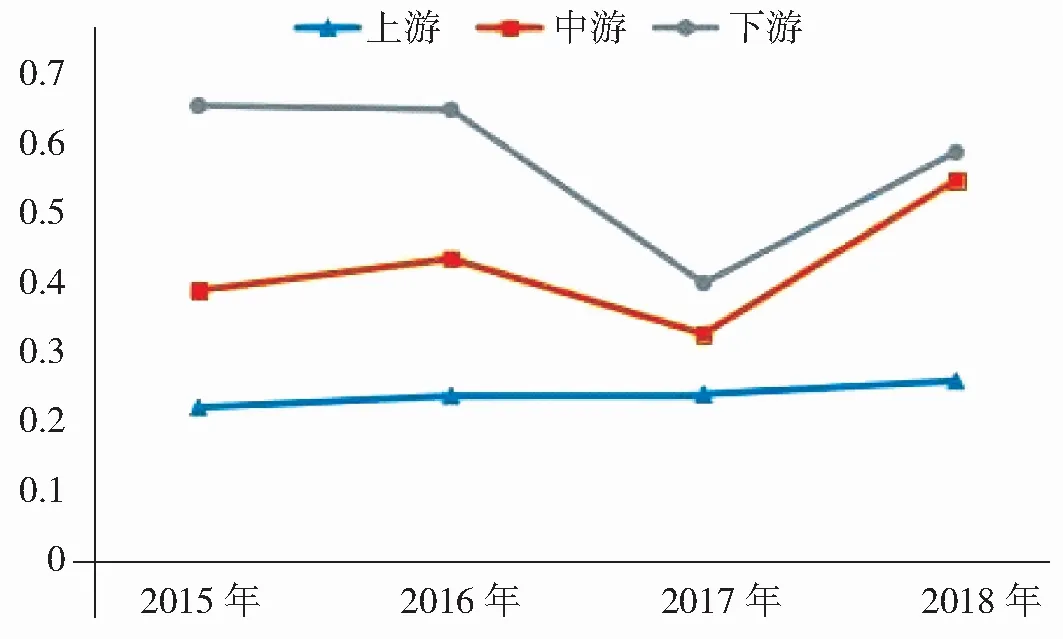

從圖5上、中、下游高質量發(fā)展開放指數(shù)來看,黃河流域開放發(fā)展呈現(xiàn)出階梯狀分布趨勢,下游區(qū)域開放發(fā)展最好,中游區(qū)域開放發(fā)展次之,上游區(qū)域開放發(fā)展較慢。整體來看黃河上游呈現(xiàn)出緩慢上升趨勢,中游、下游區(qū)域2017年出現(xiàn)明顯下降,2018年則呈現(xiàn)一定幅度的增長趨勢。由此看來,黃河流域各省區(qū)開放發(fā)展指數(shù)差異較大,絕大多數(shù)省區(qū)因地理位置、資源稟賦、人力資本等因素在進出口、吸引外資方面存在較大不足,尚未形成具有一定國際知名度的黃河文化旅游帶。因此,黃河流域各省區(qū)要依托區(qū)域優(yōu)勢,積極融入“一帶一路”、自貿區(qū)、中歐班列和跨境電子商務綜合實驗區(qū),提升對外開放水平。要優(yōu)化口岸營商環(huán)境,降低進出口環(huán)節(jié)成本和審批手續(xù),簡化行政審批程序,提升服務效率,營造良好的外商投資環(huán)境。通過相關政策培育一批國際知名企業(yè),逐步提升出口質量及出口產品的附加值,促進節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代信息技術、先進技術等生產性服務進口。要發(fā)展生態(tài)文化,推進黃河文化與文化創(chuàng)意、工業(yè)文化、旅游景區(qū)相融合,賡續(xù)紅色血脈,講好“黃河故事”,打造對外文化貿易基地,創(chuàng)建黃河文化旅游帶,培育區(qū)域經濟新增長極。

圖5 黃河上、中、下游高質量發(fā)展開放指數(shù)

5.共享發(fā)展。基于構建的黃河流域高質量發(fā)展水平測度評價體系及估算方法,黃河流域9個省區(qū)2015—2018年度高質量發(fā)展共享指數(shù),如表8所示。

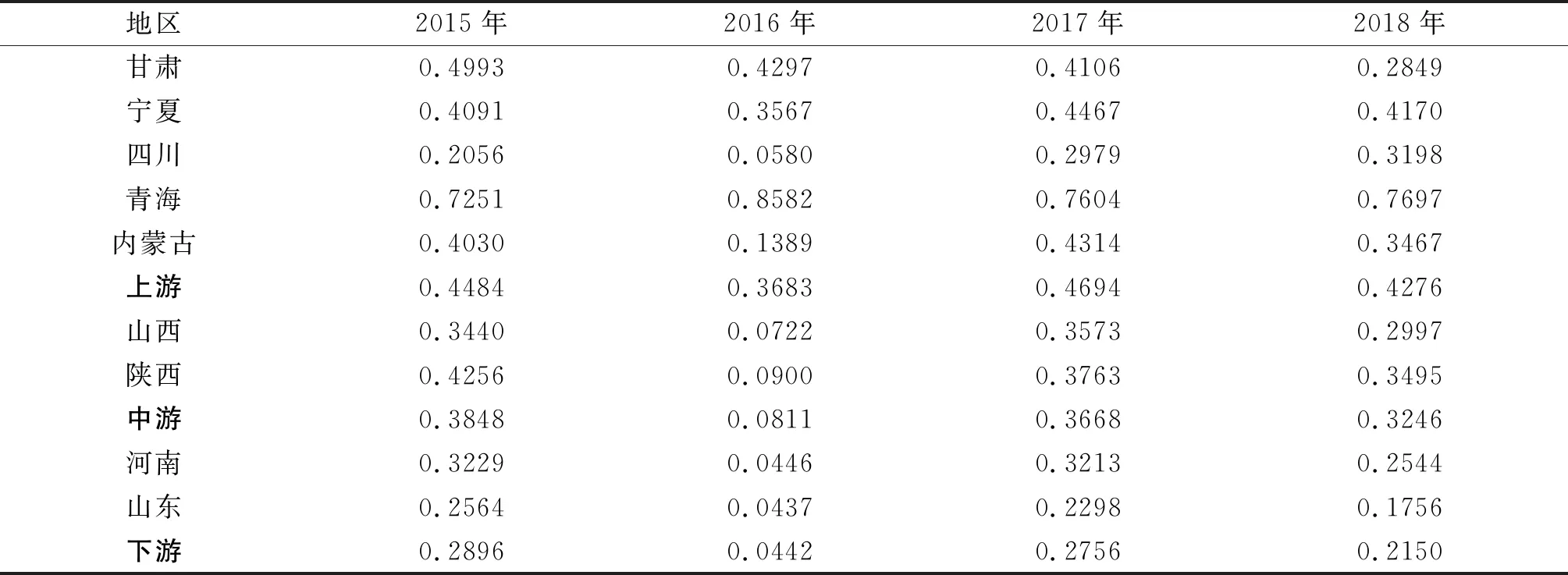

表8 黃河流域各省區(qū)高質量發(fā)展共享指數(shù)

從表8中可以看出,除青海以外,其余8個省區(qū)高質量發(fā)展共享指數(shù)在2016年出現(xiàn)較大幅度下降,隨后呈現(xiàn)出波動上漲趨勢。2015年和2018年相比,甘肅、內蒙古、山西、陜西、河南和山東6個省區(qū)共享指數(shù)發(fā)生下降,其余省區(qū)變化幅度不大。2015年,青海、甘肅和寧夏排在前三位,其共享指數(shù)分別為0.7251、0.4993和0.4091;2016年,青海、甘肅和寧夏排在前三位,其共享指數(shù)分別為0.8582、0.4297和0.3567;2017年,青海、寧夏和內蒙古排在前三位,其共享指數(shù)分別為0.7604、0.4467和0.4314;2018年,青海、寧夏和陜西排在前三位,其共享指數(shù)分別為0.7697、0.4170和0.3495。

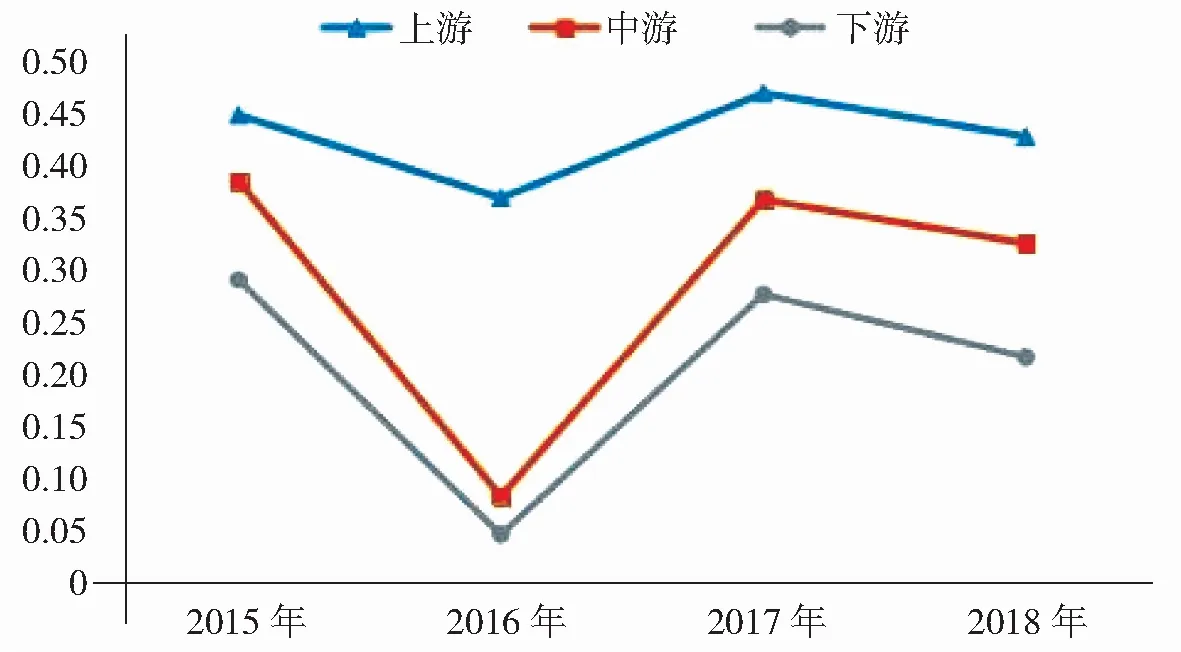

圖6 黃河上、中、下游高質量發(fā)展共享指數(shù)

從圖6上、中、下游高質量發(fā)展共享指數(shù)來看,黃河流域共享指數(shù)呈現(xiàn)出階梯狀態(tài)勢,上游最優(yōu),中游次之,下游一般。全流域共享指數(shù)在2016年出現(xiàn)一定程度的下降,2017年有所修復,但整體上依然呈現(xiàn)出下降態(tài)勢。由于黃河上游各省區(qū)地廣人稀,因此上游地區(qū)通過政策傾斜共享發(fā)展維度要優(yōu)于中下游地區(qū)。由此來看,基本公共服務和社會保障支出是高質量發(fā)展的物質基礎和支撐,黃河流域各省區(qū)要提升公共基礎服務能力,增加城鄉(xiāng)居民收入,鼓勵合理消費、綠色消費,拓寬就業(yè)渠道,助力高質量就業(yè),使黃河兩岸的人民在經濟發(fā)展中有更多獲得感、幸福感和安全感。黃河上游地區(qū)要加大對革命老區(qū)、貧困地區(qū)的幫扶力度,打贏脫貧攻堅戰(zhàn),扎實推進少數(shù)民族團結工作。黃河中下游地區(qū)人口密度較大,應提高經濟與人口承載能力,打造中心城市群。

(三)黃河流域高質量發(fā)展耦合協(xié)調分析

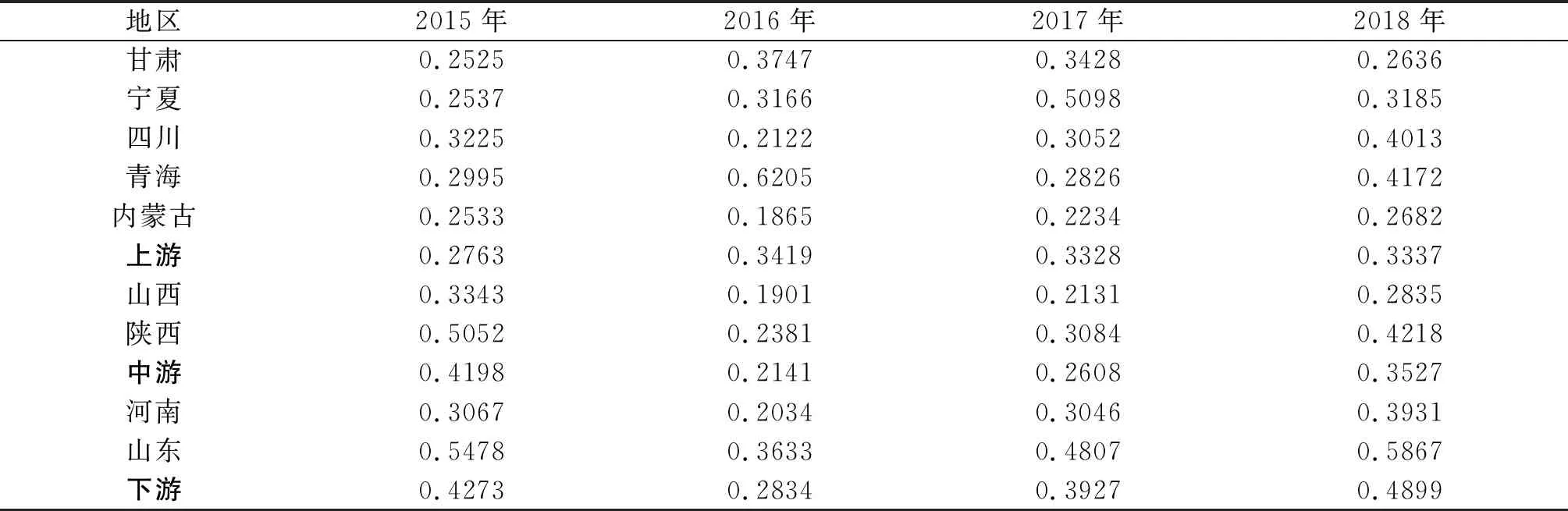

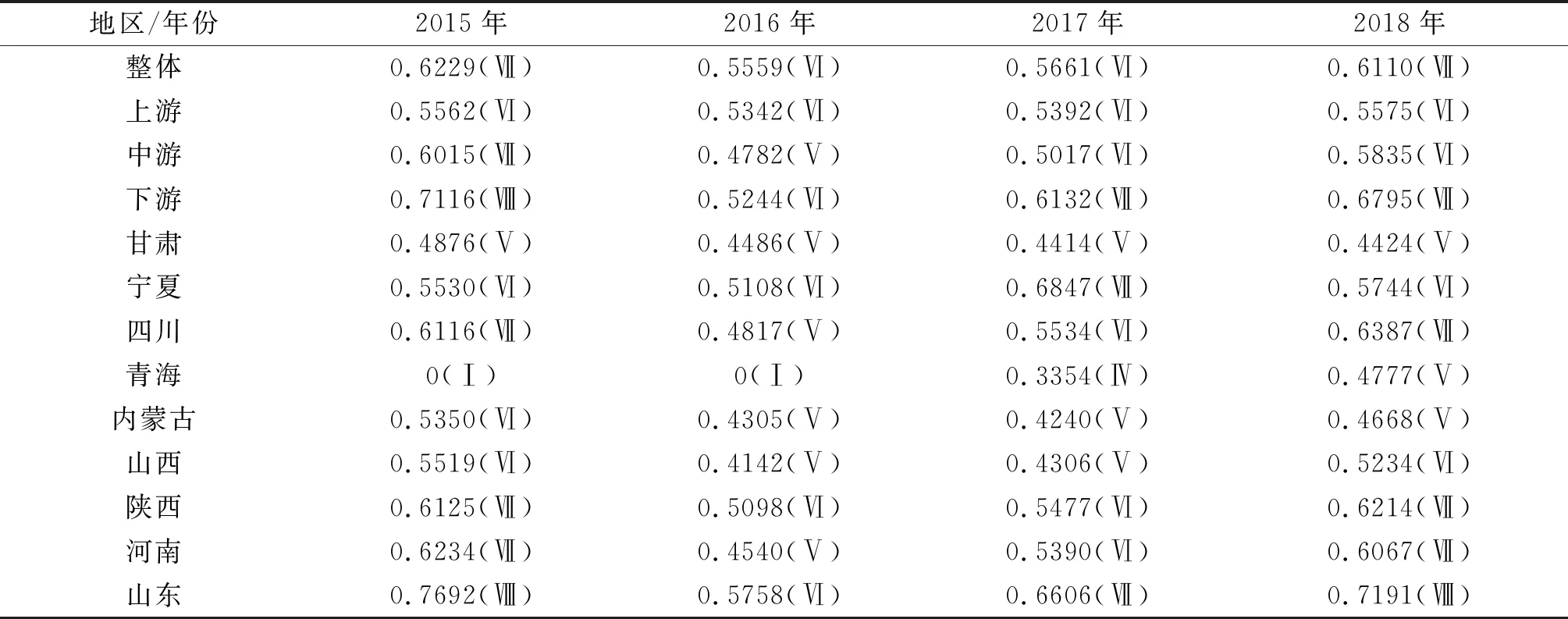

依據(jù)耦合協(xié)調度模型,計算2015—2018年黃河流域整體、上、中、下游及各省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)及協(xié)調發(fā)展水平,如表9所示。

表9 黃河流域高質量發(fā)展耦合協(xié)調度

1.黃河流域整體協(xié)調發(fā)展水平分析。2015—2018年,黃河流域整體、上游、中游及下游耦合協(xié)調度指數(shù)均呈現(xiàn)先下降再緩慢上升的趨勢,其中2016年耦合協(xié)調度指數(shù)最低,這與 2016年黃河流域整體高質量發(fā)展水平較低有密切聯(lián)系。但除上游地區(qū)外,其余地區(qū)2018年耦合協(xié)調度指數(shù)較2015年而言均發(fā)生下降,表明在樣本期內黃河流域整體的耦合度并沒有得到顯著增強。黃河流域整體呈現(xiàn)“勉強協(xié)調—初級協(xié)調”的演進態(tài)勢,上游地區(qū)處于“勉強協(xié)調”階段,中游地區(qū)呈現(xiàn)“初級協(xié)調—瀕臨失調—勉強協(xié)調”的波動態(tài)勢,下游地區(qū)處于“中級協(xié)調—勉強協(xié)調—初級協(xié)調”的增減交替趨勢。這表明,盡管黃河流域在貫徹新發(fā)展理念,推進流域整體高質量發(fā)展過程中取得了一定的成績,但受限于流域各維度高質量發(fā)展水平普遍較低,黃河流域各維度高質量發(fā)展水平仍處于“勉強協(xié)調—初級協(xié)調”的磨合階段。

2.黃河流域各省區(qū)協(xié)調發(fā)展水平分析。2015—2018年黃河流域9個省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)總體呈現(xiàn)增減交替趨勢,在“勉強協(xié)調—初級協(xié)調”的區(qū)間內波動,其中寧夏、四川、青海和陜西4個省區(qū)2018年耦合協(xié)調度指數(shù)較2015年呈上升趨勢,其余5個省區(qū)均呈下降態(tài)勢。2015 年黃河流域9個省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)處于0—0.7692的區(qū)間,青海因創(chuàng)新發(fā)展維度較低,處于極度失調狀態(tài),甘肅處于瀕臨失調狀態(tài),寧夏、內蒙古及山西處于勉強協(xié)調狀態(tài),四川、山西和河南處于初級協(xié)調狀態(tài),山東協(xié)調發(fā)展水平最好,處于中級協(xié)調狀態(tài)。2016年黃河流域9個省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)處于0—0.5758的區(qū)間,耦合協(xié)調度指數(shù)有一個明顯的下降,青海因創(chuàng)新發(fā)展維度依然較低,仍處于極度失調狀態(tài),寧夏、陜西和山東處于勉強協(xié)調狀態(tài),其余5個省區(qū)均處于瀕臨失調狀態(tài)。2017年黃河流域9個省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)處于0.3354—0.6847 的區(qū)間,整體較2016年有所提升。青海由極度失調狀態(tài)上升為輕度失調狀態(tài),甘肅、內蒙古和山西處于瀕臨失調狀態(tài),四川、陜西和河南處于勉強協(xié)調狀態(tài),寧夏和山東處于初級協(xié)調狀態(tài)。2018年黃河流域9個省區(qū)耦合協(xié)調度指數(shù)處于0.4424—0.7191的區(qū)間,整體較2017 年有了進一步的提升。甘肅、青海和內蒙古處于瀕臨失調狀態(tài),寧夏和山西處于勉強協(xié)調狀態(tài),四川、陜西和河南處于初級協(xié)調狀態(tài),山東進入中級協(xié)調狀態(tài)。

綜上可知,2015—2018年無論是從黃河流域整體還是從沿黃流域9個省區(qū)來看,耦合協(xié)調度指數(shù)變動不大,高質量發(fā)展協(xié)調水平提升幅度較慢,除青海外,大部分流域和省區(qū)耦合協(xié)調度等級未產生明顯跨越。除山東省外,其余8個省區(qū)處于“瀕臨失調—初級協(xié)調”之間,協(xié)調發(fā)展水平較低,這與我國地域廣袤,各省區(qū)經濟高質量發(fā)展水平差距較大、資源稟賦、所處的發(fā)展階段、發(fā)展特色、發(fā)展發(fā)力點和突破點也各不相同有主要關系。現(xiàn)階段,黃河流域各省區(qū)要認清自身發(fā)展使命,結合所處區(qū)域特征及特點,在因地制宜制定本省區(qū)高質量發(fā)展規(guī)劃的同時,既要找準突破點和發(fā)力點,突破“卡脖子”問題,又要牢固樹立新發(fā)展理念,各維度協(xié)調并進,補齊短板,實現(xiàn)黃河流域高質量發(fā)展水平跨越式提升。

四、結論與啟示

(一)結論

本文從普適性和特殊性兩個方面提出了黃河流域高質量發(fā)展的內涵,構建了以新發(fā)展理念為引領,以黃河流域高質量發(fā)展內涵為基礎的黃河流域高質量發(fā)展水平層次測度評價指標體系,并運用TOPSIS熵權法計算沿黃流域各省區(qū)高質量發(fā)展指數(shù),利用耦合協(xié)調度模型計算各維度協(xié)調發(fā)展指數(shù),深入剖析2018年沿黃流域9個省區(qū)高質量發(fā)展綜合水平、各維度水平、流域分布規(guī)律和耦合協(xié)調水平,得出結論如下:一是從各維度指標來看,創(chuàng)新、綠色和共享權重較高是黃河流域高質量發(fā)展指數(shù)提高的驅動因素。9個省區(qū)協(xié)調和綠色發(fā)展維度表現(xiàn)較好,體現(xiàn)出黃河流域各省區(qū)貫徹“綠水青山就是金山銀山”、落實轉方式調結構,縮小城鄉(xiāng)發(fā)展差距成果顯著。9個省區(qū)創(chuàng)新投入較低,創(chuàng)新產出較少,因此創(chuàng)新發(fā)展維度水平不高。同時,由于沿黃流域9個省區(qū)所處的發(fā)展階段、資源稟賦、地理位置及政策扶持力度不同,各省區(qū)在五大發(fā)展維度方面存在明顯差異。二是黃河流域上、中、下游地區(qū)高質量發(fā)展特征既有普適性又有特殊性。整體上呈現(xiàn)出“上中游地區(qū)一般,下游地區(qū)較高”的階梯狀特征。同時,這一特征在除共享發(fā)展維度外,創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展均服從該特征,但上、中、下游地區(qū)高質量發(fā)展特征又存在其特殊性,各流域薄弱環(huán)節(jié)不同,上游地區(qū)因地理位置對外開放水平落后,中游地區(qū)在創(chuàng)新投入和創(chuàng)新產出問題突出,下游地區(qū)因人口較多,共享發(fā)展水平較低。三是黃河流域整體及分省區(qū)各發(fā)展維度耦合協(xié)調水平較低,下游地區(qū)協(xié)調發(fā)展水平較好,上中游地區(qū)一般。分省區(qū)而言,山東省進入中級協(xié)調水平,其余省區(qū)大體處于初級協(xié)調水平。

(二) 啟示

黃河流域高質量發(fā)展提升為國家重大戰(zhàn)略后,對沿黃流域各省區(qū)提供了前所未有的戰(zhàn)略發(fā)展機遇。由于沿黃流域各省區(qū)在國內分工、地理位置、資源稟賦及社會經濟發(fā)展水平等方面差異明顯,因此黃河流域各省區(qū)既要因地制宜又要突出黃河流域整體高質量發(fā)展,統(tǒng)籌兼顧好黃河流域整體與內部各省區(qū)定位與特點等因素,制定精確策略方能達到預期成果。沿黃流域各省區(qū)既要兼顧整體性又得注重個體性,在確保各維度平穩(wěn)發(fā)展的同時,對于較薄弱的維度加大發(fā)展力度,提升協(xié)調發(fā)展水平。

上游地區(qū)是黃河的源頭,水資源豐富,應著重提升綠色發(fā)展水平,堅持生態(tài)保護優(yōu)先,以大保護促進大開發(fā),建設水電站及水利樞紐等生態(tài)保護工程,發(fā)展生態(tài)農業(yè),提高用水效率,降低污染,減少排放,降低發(fā)展代價,推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,實現(xiàn)三大效益。

中游地區(qū)交通便利,人文資源豐厚,礦產資源豐富,地區(qū)發(fā)展具有活力,應繼續(xù)加強水土流失治理強度,建設旱作梯田、淤地壩等,優(yōu)化經濟結構,提升第三產業(yè)占比,合理布局戰(zhàn)略新興產業(yè),推進新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略,完善文化旅游產業(yè),深度融入“一帶一路”建設,吸引外資,加快對外開放,實施人才引進戰(zhàn)略,打造綠色發(fā)展示范區(qū)。

下游地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯,人才聚集效應較強,應加快實施新舊動能轉換,加大污染治理投資力度,嚴控高污染行業(yè)發(fā)展,提高經濟與人口承載能力,加大基礎設施投資力度,打造中心城市群,發(fā)揮人才聚集效應,打造人才聚集高地,構建以高新技術產業(yè)、金融業(yè)、大數(shù)據(jù)產業(yè)、服務業(yè)為重點的現(xiàn)代經濟產業(yè)體系。

沿黃流域各省區(qū)要堅持創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展,四川、陜西、河南、山東可依托國家創(chuàng)新自主示范區(qū)建設機遇,整合創(chuàng)新資源,構建高新技術產業(yè)集群,培育新的經濟增長點。具體而言,四川和山東可在航空航天研發(fā)方面合作攻關;陜西應繼續(xù)支持芯片產業(yè)發(fā)展;河南應加快食品制造業(yè)智能轉型升級提升產品質量。其余各省區(qū)應以創(chuàng)新驅動供給側和需求側結構性改革,運用新一代信息技術推動產業(yè)結構優(yōu)化升級。