產業政策對創新數量與質量的影響效應

張燕 鄧峰 卓乘風

摘 要:依靠科技創新解決我國經濟循環中的“卡脖子”問題,對于構建雙循環新發展格局至關重要,產業政策作為一項重要的政策工具,其對企業創新的影響一直是學界關注的熱點。作者手工搜集了中國五年規劃中重點支持行業的文本信息,采用2008-2017年中國A股上市公司的微觀數據,從創新數量和創新質量雙重視角檢驗了產業政策對企業創新的異質性影響。研究發現,從整體上看,受到產業政策支持的企業并非只是追求創新數量的增長,同時也實現了創新質量的提升。與國有企業、小規模企業和低成長性企業相比,產業政策對民營企業、大規模企業和高成長性企業的創新質量影響更大。此外,相對于中部地區企業,產業政策對東部和西部地區企業的創新數量提升均具有積極作用。進一步研究發現在產業政策的影響下,隨著企業融資約束的緩解,企業創新數量有所提升,但創新質量卻在下降;市場競爭程度的增加有助于提升企業創新質量;企業風險承擔能力的提升不僅沒有對企業創新數量表現出積極影響,反而還抑制了創新質量的提升。研究結論能夠為我國在新發展階段科學實施產業政策,進而推動高質量發展提供啟示。

關鍵詞:產業政策;創新數量;創新質量;異質性創新

一、引言

“十四五”規劃《綱要》提出堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,強化企業科技創新主體地位。構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,需要高度重視科技創新的推動作用,實現經濟高質量發展,從而在根本上破解制約“雙循環”要素流通的障礙。在這種背景下,如何有效促進企業創新能力的提升,進而推動經濟高質量發展已成為當前迫在眉睫的事情。我國自2011年以來就已成為全球專利申請數量的第一大國,2020年我國共投入R&D經費達2.44萬億元,超過歐盟平均水平。世界知識產權組織發布的《2020年全球創新指數報告》中,中國排名第14位,連續兩年位居世界前15的行列。中國R&D投入和專利申請、授權數量的爆發式增長,是否意味著中國創新能力也獲得了同等程度的提升?企業創新應該交給市場機制這一“無形之手”來決定如何優勝劣汰,還是需要政府這一“有形之手”來引導和支持?產業政策作為一項重要的政策工具,其對企業創新的影響一直是學界關注的熱點。中國作為推行產業政策較多的國家,從中央到地方各級政府均實施了以推動技術創新、扶持特定產業發展、實現產業結構優化升級的各種產業政策,以期實現經濟持續穩定和高質量發展(孫早、席建成,2015)。隨之而來的問題是,產業政策究竟會怎樣影響企業創新?尤其是能否對受扶持企業的創新數量和創新質量起到雙重激勵作用?此外,對于不同稟賦的企業,產業政策的創新效應是否會“失靈”?這些都是新發展階段暢通內外雙循環、推動經濟高質量發展亟待回答的問題。為此,本文根據中國第十一、十二、十三個五年規劃(后文簡稱“十一五”、“十二五”、“十三五”規劃)中對重點鼓勵和扶持發展行業的選擇和調整,界定產業政策的實施狀況,采用雙重差分模型檢驗產業政策對企業創新數量和創新質量的異質性影響,深入探討不同企業稟賦下產業政策的差異化邊際效用,并就相關作用機制展開討論,從而在一定程度上對上述問題做出回答。

二、文獻綜述與理論分析

(一)文獻綜述

產業政策作為國家對產業形成和發展進行干預的各種政策的總和,在發達國家和發展中國家都得到長期且廣泛的運用。20世紀80年代末,中國開始實施產業政策,近20年來,政府通過“產業政策”這一有形之手對微觀經濟活動的干預在顯著加強。理論界和實務界關于產業政策的有效性一直存在較大的爭議。Aghion 等 (2012) 指出,“我們對產業政策的爭論不應再繼續集中于產業政策‘要不要存在’的問題之上了,而是應將興趣轉向該如何設計、管理產業政策以促進經濟增長和福利改進”。關于該怎樣實施或者該實施怎樣的產業政策這個問題的研究,學者們主要從補貼強度(Melitz,2005;毛其琳和許家云,2015)、補貼時機(Hausman 和 Rodrik,2003)、目標產業選擇(林毅夫,2012;趙婷和陳釗,2019)以及產業政策的有效性邊界(楊瑞龍和侯方宇,2019)等角度進行了研究。關于產業政策實施效應評估的文獻,這一類文獻主要沿著宏觀與微觀兩條路徑展開研究。產業政策對宏觀經濟層面的影響主要包括產業政策對資源配置(錢雪松等,2018)、產業結構的調整與優化升級(韓永輝等,2017)、產能過剩(黃先海等,2017)、經濟增長(周叔蓮等,2008),產業生產效率(邵敏和包群,2012;宋凌云和王賢彬,2013)這些不同的視角進行研究。而產業政策對微觀企業影響的文獻則主要聚焦于企業投融資(張新民等,2017)、生產經營(楊興全等,2018)、全要素生產率(錢雪松等,2018;張莉等,2019)、政府補助(潘洪波和李丹玉,2019)企業進入與退出(何文韜等,2018)以及企業技術創新等方面進行研究。

與本文研究主題直接相關的是產業政策對企業創新的影響這一類文獻,現有文獻按照產業政策是否能夠促進企業創新主要分為促進論和抑制論兩類。產業政策對企業創新主要表現為促進作用的文獻認為,政府實施研發補貼和稅收減免的政策可以引導企業研發方向,降低企業研發風險,政府補貼和稅收激勵對企業的創新投入和創新產出有顯著的促進作用(陳強遠等,2020),產業政策有利于高技術企業增加研發投資。政府補貼能顯著提升企業的技術創新效率,緩解企業創新資金的不足,降低企業研發成本,增強企業對于創新的積極性和動力(安同良等,2009;郭玥,2018),對企業創新投入存在數量激勵(童馨樂和楊璨,2022)。與國有企業相比,產業政策能顯著促進民營企業的技術創新(郝鳳霞等,2018),其作用機理主要通過政府補貼、信貸支持、稅收優惠等機制產生作用(余明桂等,2016)。產業政策對企業創新主要表現為抑制作用的文獻則認為,政府補貼存在“適度區間”,只有適度的補貼才能激勵企業創新,高額度補貼則抑制了企業創新(毛其琳和許家云,2015)。陳文俊等(2020)探討了戰略性新興產業政策對企業創新績效的影響,研究結果表明戰略性新興產業政策顯著抑制了企業的創新績效,其中,信貸機制呈顯著正向影響,而補貼和稅收機制影響不顯著。王桂軍等(2020)研究發現,政府補貼與稅收優惠的組合實施顯著地降低了企業的創新能力,原因在于二者的組合實施強化了政企之間的“逆向選擇”問題和尋租行為,從而對企業的研發資金配置產生了雙重“擠出效應”。 此外,還有一些文獻從主要關注企業的創新數量問題開始更多關注企業的創新質量問題。黎文靖和鄭曼妮(2016)研究發現,中國的選擇性產業政策激發企業更多的是為了“尋扶持”“尋補貼”而增加創新數量的策略性創新行為而非實質性創新行為,發明專利的增加才能提高企業的市場價值。蔡紹洪和俞立平(2017)對中國高技術產業的研究表明,創新數量與創新質量具有協同作用機制,只有二者同時做好的企業才能取得較好的創新效果。陳強遠等(2020)則通過對普適型、選擇支持型以及自由裁量型等不同創新激勵政策的研究,發現不同激勵政策對企業創新數量和創新質量存在顯著差異性影響,政府應針對不同行業和企業制定有針對性的激勵政策。

回顧以上文獻我們發現,以往研究更多的是從促進論或者抑制論的視角分析了產業政策對企業創新的影響,且尚未得出較一致的研究結論。其主要原因可能在以下幾個方面:①對產業政策的著眼點和度量方式不同;②對企業創新產出的測度不同;③研究周期和研究樣本不同。同時我們發現現有文獻中關于產業政策影響企業創新的作用機制問題的研究仍然比較缺乏,僅有少量文獻從政府補貼、稅收優惠、信貸支持等政策手段視角進行影響機制研究。與以往研究不同的是,本文基于產業政策的創新激勵效應和創新抑制效應分析框架,沿著融資約束、市場競爭和風險承擔三條路徑檢驗產業政策支持對企業創新數量和創新質量的影響機制。

相比現有文獻,本文可能的邊際貢獻主要體現在以下三個方面:第一,豐富和發展了產業政策與企業創新的研究。由于本文的研究區間橫跨“十一五”、“十二五”和“十三五”這三個五年規劃,因而能夠充分識別產業政策對企業創新的持續影響,為產業政策的實施效果提供更可靠的微觀證據。第二,從融資約束、市場競爭以及風險承擔水平三個維度檢驗了產業政策對企業創新的具體影響機制,并從產權性質、企業規模和成長性等企業特征視角以及東中西部地區特征視角考察了產業政策對企業創新質量和創新數量的異質性影響,從而在一定程度上豐富了有關產業政策創新效應的研究。第三,為產業政策的有效性爭論和我國產業政策的推進提供了經驗證據和客觀參考。本文證實在連續多個“五年規劃”的產業政策支持下,企業創新數量和創新質量會得到雙重提升,這不僅佐證了產業政策的有效性,也啟發了在進行產業政策的“頂層設計”時,不僅要考慮政策的差異性,同時更應考慮政策的延續性。

(二)理論分析與研究假設

企業作為生產經營活動和創新活動的主體,一方面具備將自身技術優勢轉化為產品優勢,將技術創新成果轉化為商品,并通過市場得到回報的內在需求;另一方面,創新由于具有較強的正外部性及技術溢出效應,企業存在被模仿而利益受損的風險,其創新活動的邊際收益率低于社會邊際收益率,進而會削弱企業的自主創新積極性與創新動力,一定程度上也刺激了免費搭便車等道德風險行為的發生(郭玥,2018)。新古典經濟學派認為,企業創新活動的外部性和高風險導致了“市場失靈”問題,需要政府干預和介入,這也成為國家運用和實施產業政策的理論依據。政府通過創新補貼、信貸支持、稅收優惠等手段,幫助企業克服研發投入資金不足、內部籌資困難的問題,從而改善市場對自主創新的供應。

我國當前推行的產業政策仍然屬于典型的“選擇性產業政策”或者“重點產業政策”(江飛濤和李曉萍,2010),政府在要素資源配置中占據主導地位,如各級開發區的設立、戰略性新興產業的扶持發展以及五年規劃的制定等(趙婷和陳釗,2019)。國民經濟和社會發展五年規劃(簡稱五年規劃)是中央及地方各級政府配置資源的重要依據,在“五年規劃”的指導下,各地方政府、職能機構會相應出臺具體的產業政策及關于行業發展的綱領性文件。為了配合產業政策的實施,政府常常會采取目錄指導、市場準入、技術管制、項目審核以及信貸、土地資源的審批等直接干預措施和研發費用加計扣除、設備加速折舊、政府補貼、稅收優惠等間接引導手段來扶持特定產業的發展,進而通過改變企業所在行業的市場競爭程度、企業面臨的融資約束程度以及風險承擔水平等路徑來對企業的創新活動產生影響。因此,本文從政府在推行產業政策過程中的直接干預措施和間接引導手段出發,沿著企業面臨的融資約束、市場競爭程度以及風險承擔水平三條路徑構建產業政策影響企業創新的機制分析框架。

1.產業政策的創新激勵效應

產業政策對企業創新的正向激勵效應,部分文獻將其歸納為“資源效應”和“競爭效應”,其中資源效應是指當企業受到產業政策支持時,與不受支持的企業相比,能得到更多的土地、政府補貼、稅收優惠等資源,使得企業有更加充足的資金用于研發,促進企業創新;而競爭效應則是指產業政策在推行的過程中,政府為了鼓勵、促進扶持產業的發展,會放松對扶持產業的投資項目審批程序和市場準入限制,從而使得更多的企業能夠進入產業政策支持的行業,提高被扶持行業中企業的市場競爭程度(余明桂等,2016),激勵企業進行創新以提高自身競爭力。本文認為產業政策會通過政府補貼、稅收優惠、信貸支持、市場準入等手段,從以下幾個方面緩解企業創新所需資金約束、激勵不足、市場競爭不充分等問題,彌補企業創新的正外部性損失,促進企業創新。

第一,產業政策支持可以彌補企業創新活動的正外部性損失。企業研發創新活動由于具有較強的正外部性及技術溢出效應,導致“市場失靈”現象的產生。為克服“市場失靈”,政府需通過產業政策這一“看的見的手”實施干預,通過各種政策資助手段,以彌補企業創新活動中的正外部性損失,激勵企業增加研發投入(楊國超和芮萌,2020)。我國當前的知識產權保護水平較低,市場機制尚不完善,需要政府通過制定產業扶持政策,因地制宜、因勢利導,提升創新資源配置效率,激勵企業創新。

第二,為實現調整產業結構、加快特定行業發展的目標,政府會通過發放政府補貼、信貸支持等方式給予扶持行業,一方面可以緩解企業在創新過程中面臨的融資約束與激勵不足等問題,使得企業有更加充足的資金用于研發,促進企業創新(郭玥,2018)。白俊紅等(2011)研究發現,政府補貼能降低企業創新活動的邊際成本,分散企業創新風險。另一方面獲得產業政策支持的企業,可以向外界傳遞企業受扶持、具有資源獲取優勢、值得信任的積極信號,讓外部信息使用者更多地了解企業的創新能力,幫助企業更有效地獲取外部資金,促進企業創新(劉春玲和田林,2021)。

第三,一般來說,產業政策會通過所得稅減免、研發費用的加計扣除等稅收優惠措施的實施,對高新技術、戰略性新興產業等國家重點扶持、優先發展的產業進行稅收優惠與激勵。這些措施不但可以降低企業創新的邊際成本,減少創新活動過程中的現金流出量,而且可以促使企業不斷積累內部資金,提高企業創新活動的內源融資能力,使得企業能抓住更好的創新投資項目,產生更高的創新收益。

第四,中央和地方各級政府通過對重點扶持產業、重大項目、重要生產力進行規劃和布局,通過目錄指導、市場準入、資源審批、經營特許權等產業政策實施手段向外界傳遞企業受扶持信號,一方面可以使得更多的企業進入產業政策支持的行業,增強被支持行業的市場競爭度(余明桂等,2016),另一方面通過稅收優惠、土地、科研補助資金等生產資源的配置與導入,提高企業風險承擔水平,進而促進企業創新。

2.產業政策的創新抑制效應

盡管產業政策可以通過政府補貼、稅收優惠、市場準入、資源審批等政策工具和手段彌補企業創新活動的正外部性損失,緩解企業融資約束、市場競爭不充分等問題,激勵企業增加研發投入,促進企業創新。但是,產業政策仍然可能由于政策實施中的信息不對稱引發逆向選擇、道德風險以及企業短期決策行為等問題對企業創新活動產生擠出效應,進而抑制企業創新。

第一,政策實施中的信息不對稱會引發逆向選擇問題。由于政策制定者和企業之間存在信息不對稱,各級政府競相推出的創新資助政策誘使不少企業為了向外界釋放企業競爭實力的信號,騙取政策優惠而申請大量低質量專利,產生了專利“泡沫”現象(張杰和鄭文平, 2018))。同時政府由于對企業技術演進和行業發展前景的信息掌握不充分,常常會不顧企業技術水平及自身比較優勢,一窩蜂地發展高新技術、戰略性新興產業,直接后果就是隨之而來的資源錯配、效率低下以及過度投資、產能過剩等現象。企業和政府的逆向選擇行為最終會對企業的研發創新活動產生擠出效應,抑制企業創新。

第二,基于資源詛咒效應的邏輯,產業政策在向扶持企業提供人、財、物、土地等資源要素,為扶持企業創造內在條件的同時,也可能引致更多的企業“尋扶持”、 “尋補貼”(楊興全等,2018),產生“道德風險”行為,對創新產生擠出效應。中國作為一個新興轉型經濟體國家,政府對重要資源掌握分配權,尋租活動更容易發生(chen 等,2011)。為建立和維持與政府之間的政治關聯,企業不得不付出高額尋租成本,進而擠占企業用于創新活動的資源,抑制企業創新(袁建國等,2015)。

第三,產業政策還可能會造成企業決策中的短期行為。在未受到產業政策扶持時,企業為了能在激烈的市場競爭中處于優勢地位,會通過持續不斷地創新來提升自己的競爭優勢。當受到產業政策的扶持時,被扶持企業將獲得較多的政府補助和稅收優惠,企業發現自己即使減少創新投入,創新產出水平很低也能生存下去。在這種情況下,企業的投資決策行為會更加短視,只考慮眼前利益,對提高自身創新水平、促進企業長遠發展缺乏充足的動力與積極性。

綜上,基于產業政策對企業創新的影響分析,本文提出研究假設:

H:產業政策對企業創新存在正、反兩方面的影響,其最終效應取決于二者的“合力”。

三、研究設計

(一)樣本選擇和數據來源

本文選取2008-2017年A股上市公司作為研究樣本,剔除了金融保險類、ST 類、*ST類以及核心變量缺失的樣本,最終得到 5900 個樣本觀測值。產業政策數據主要來自 “十一五”、“十二五”、“十三五”規劃;財務數據來源于CSMAR數據庫和WIND資訊數據庫;企業創新數據來源于CSMAR提供的上市公司與子公司專利數據庫及國家知識產權數據庫。此外,本文使用 SA 指數測度企業的融資約束程度,計算并形成企業融資約束指標;采用赫芬達爾指數(HHI)作為市場競爭的代理變量,計算并形成企業市場競爭程度指標;采用企業觀測期內總資產報酬率(ROA)的波動程度來測度企業的風險承擔水平,計算并形成企業風險承擔指標。本文對全部連續型變量進行1%雙側縮尾處理,以剔除可能存在的異常值對回歸結果的影響。

(二)變量定義

1.產業政策

與現有研究產業政策對微觀企業行為影響的實證文獻 (宋凌云和王賢彬(2013)、余明桂等(2016、趙婷和陳釗(2019))相同,我們基于對國家發布的五年規劃等產業政策文件進行文本分析與解讀,根據文件中出現“鼓勵”、“支持”、“重點發展”或“鼓勵創新”等字眼的行業作為被扶持行業,設置三位數行業代碼,并設定產業政策虛擬變量IP。當樣本企業所處的行業年度在產業政策支持范圍內,則 IP 賦值為 1,否則為賦值0。

2.企業創新

一般來講,現有文獻衡量企業創新的指標主要采用研發投入和創新產出兩類,其中,創新產出又可以用專利產出或者新產品銷售收入來度量,本文采用專利產出來刻畫企業的創新程度。我國的專利類型包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種,其中,發明專利的科技含量及創新程度最高,需要經過實質性審查,授權難度最大;而實用新型專利和外觀設計專利的科技創新含量相對較低,且只需要形式審查,申請授權率接近100%。因此本文在后續研究中采用專利的申請總量取對數后的數值來衡量企業創新數量(InnoN),發明專利的申請數量與專利申請總量之比來衡量企業創新質量(InnoQ)。此外,本文利用專利授權總量取對數后的數值、發明專利授權數量與專利授權總量之比分別作為創新數量與創新質量的替代變量進行穩健性檢驗。

3.控制變量

控制變量的選取主要參照黎文靖等(2016)研究控制了企業層面和地區層面的控制變量:①企業規模(Size),以公司年末總資產的自然對數表示;②企業年齡(Age),自企業成立當年開始計算;③總資產報酬率(ROA),以凈利潤與年末總資產的比率表示;④固定資產比率(Fixs),以固定資產占總資產的比率表示;⑤資產負債率(Lev),以年末負債總額與資產總額的比率表示;⑥主營業務收入(Inco),以主營業務收入取對數表示;⑦股權集中度(Cen),以前十大股東持股比率之和表示;⑧經濟發展水平(Eco),以各地區各年人均GDP取對數表示。

表1報告了所有變量的名稱定義及描述性統計結果。從表1可以看出樣本企業在2008-2017年間專利申請總量取對數后的均值為3.581,最大值為8,最小值為0,由此可見不同企業之間的創新數量差異非常大;企業的創新質量均值為0.449,最大值為1,最小值為0,說明有些企業的專利全部是質量相對較高的發明專利,而另外一些企業的專利則全部是質量相對較低的實用新型專利和外觀設計專利,企業之間的創新質量存在較大程度差異。

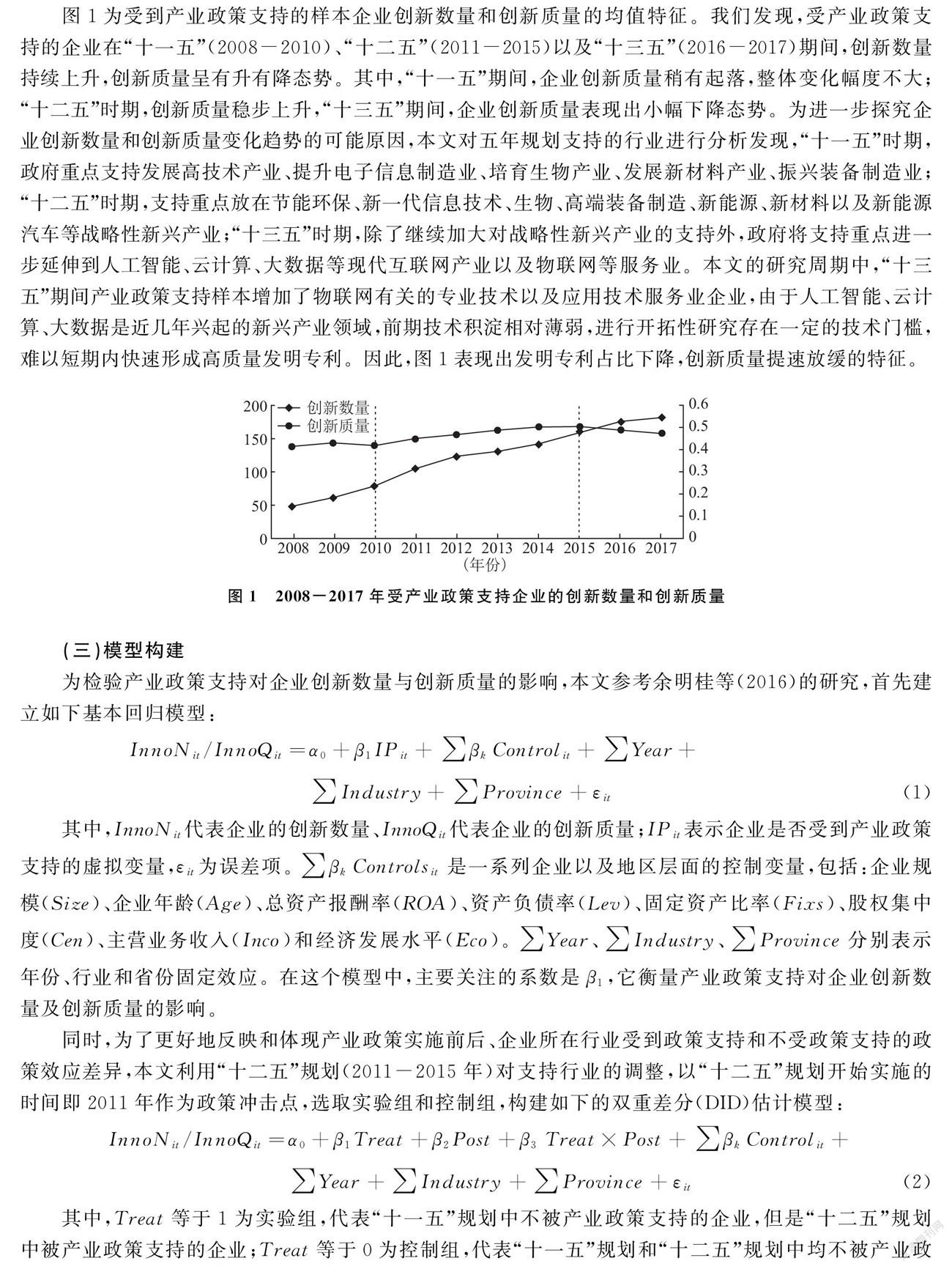

圖1為受到產業政策支持的樣本企業創新數量和創新質量的均值特征。我們發現,受產業政策支持的企業在“十一五”(2008-2010)、“十二五”(2011-2015)以及“十三五”(2016-2017)期間,創新數量持續上升,創新質量呈有升有降態勢。其中,“十一五”期間,企業創新質量稍有起落,整體變化幅度不大;“十二五”時期,創新質量穩步上升,“十三五”期間,企業創新質量表現出小幅下降態勢。為進一步探究企業創新數量和創新質量變化趨勢的可能原因,本文對五年規劃支持的行業進行分析發現,“十一五”時期,政府重點支持發展高技術產業、提升電子信息制造業、培育生物產業、發展新材料產業、振興裝備制造業;“十二五”時期,支持重點放在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等戰略性新興產業;“十三五”時期,除了繼續加大對戰略性新興產業的支持外,政府將支持重點進一步延伸到人工智能、云計算、大數據等現代互聯網產業以及物聯網等服務業。本文的研究周期中,“十三五”期間產業政策支持樣本增加了物聯網有關的專業技術以及應用技術服務業企業,由于人工智能、云計算、大數據是近幾年興起的新興產業領域,前期技術積淀相對薄弱,進行開拓性研究存在一定的技術門檻,難以短期內快速形成高質量發明專利。因此,圖1表現出發明專利占比下降,創新質量提速放緩的特征。

(三)模型構建

為檢驗產業政策支持對企業創新數量與創新質量的影響,本文參考余明桂等(2016)的研究,首先建立如下基本回歸模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+ ∑βk Controlit + ∑Year+∑Industry+ ∑Province + εit(1)

其中,InnoNit代表企業的創新數量、InnoQit代表企業的創新質量;IPit表示企業是否受到產業政策支持的虛擬變量,εit為誤差項。∑βk Controlsit是一系列企業以及地區層面的控制變量,包括:企業規模(Size)、企業年齡(Age)、總資產報酬率(ROA)、資產負債率(Lev)、固定資產比率(Fixs)、股權集中度(Cen)、主營業務收入(Inco)和經濟發展水平(Eco)。∑Year、∑Industry、∑Province分別表示年份、行業和省份固定效應。在這個模型中,主要關注的系數是β1,它衡量產業政策支持對企業創新數量及創新質量的影響。

同時,為了更好地反映和體現產業政策實施前后、企業所在行業受到政策支持和不受政策支持的政策效應差異,本文利用“十二五”規劃(2011-2015年)對支持行業的調整,以“十二五”規劃開始實施的時間即2011年作為政策沖擊點,選取實驗組和控制組,構建如下的雙重差分(DID)估計模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1Treat +β2Post +β3 Treat×Post + ∑βk Controlit+∑Year +∑Industry +∑Province + εit(2)

其中,Treat等于1為實驗組,代表“十一五”規劃中不被產業政策支持的企業,但是“十二五”規劃中被產業政策支持的企業;Treat等于0為控制組,代表“十一五”規劃和“十二五”規劃中均不被產業政策支持的企業。 Post等于1為2011年及以后年度(只包括2011-2015年,不包括2016年和2017年),Post等于0為2011年以前年度。其他變量定義與模型(1)一致。在這個模型中,本文主要關注Treat與Post的交乘項的系數β3,它衡量了產業政策支持對企業創新數量及創新質量的影響。

進一步地,為了檢驗產業政策能否通過融資約束、風險承擔以及市場競爭等機制影響企業創新數量和創新質量,本文構建如下模型:

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2M +β3 M×IPit+∑βk Controlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(3)

其中,M分別代表融資約束、風險承擔和市場競爭機制,其它變量定義與模型(1)一致。在這個模型中,本文主要關注的系數是β3,它衡量了產業政策支持在影響企業創新過程中三種不同作用機制的方向及大小。

四、實證結果與分析

(一)基準回歸結果

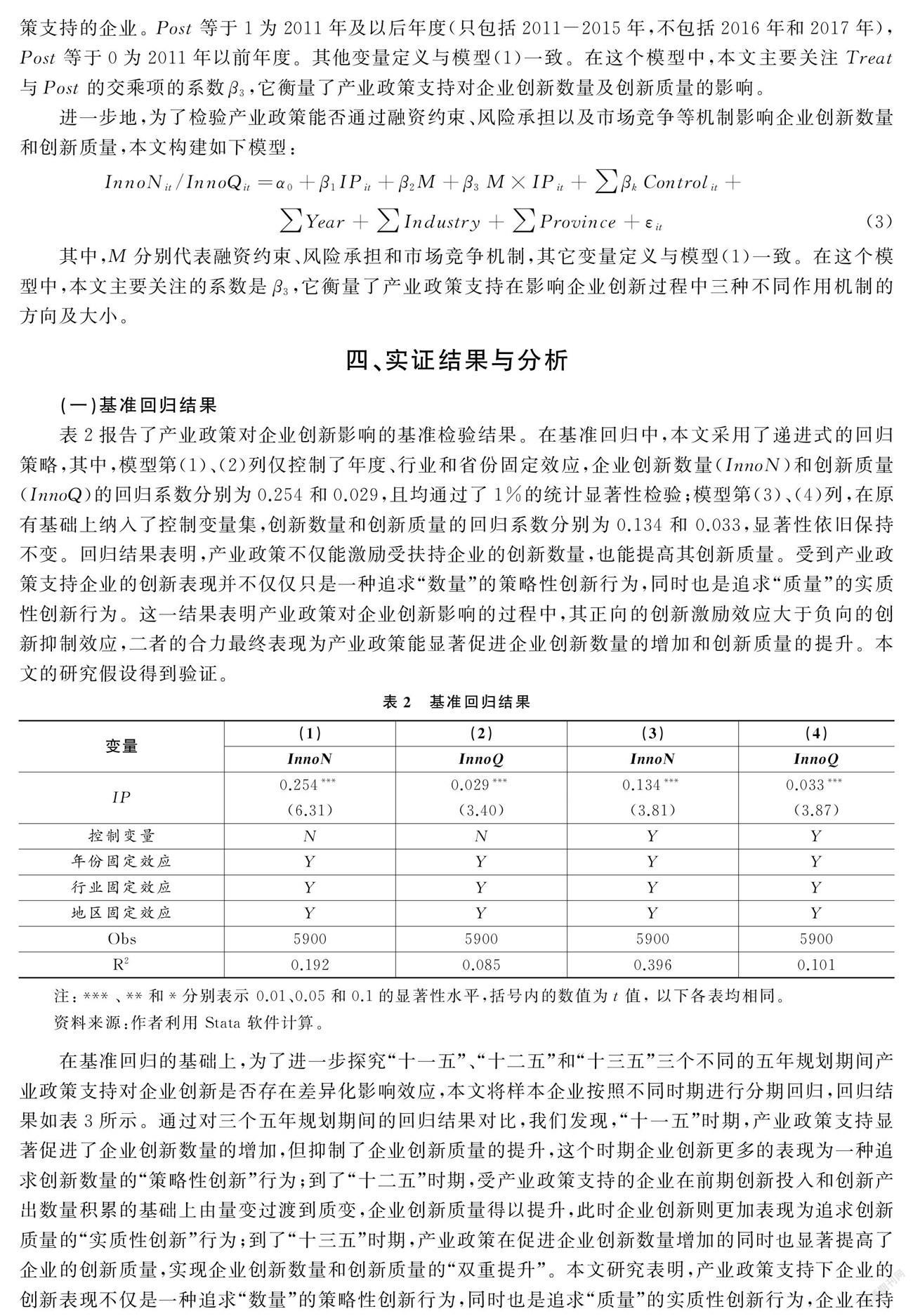

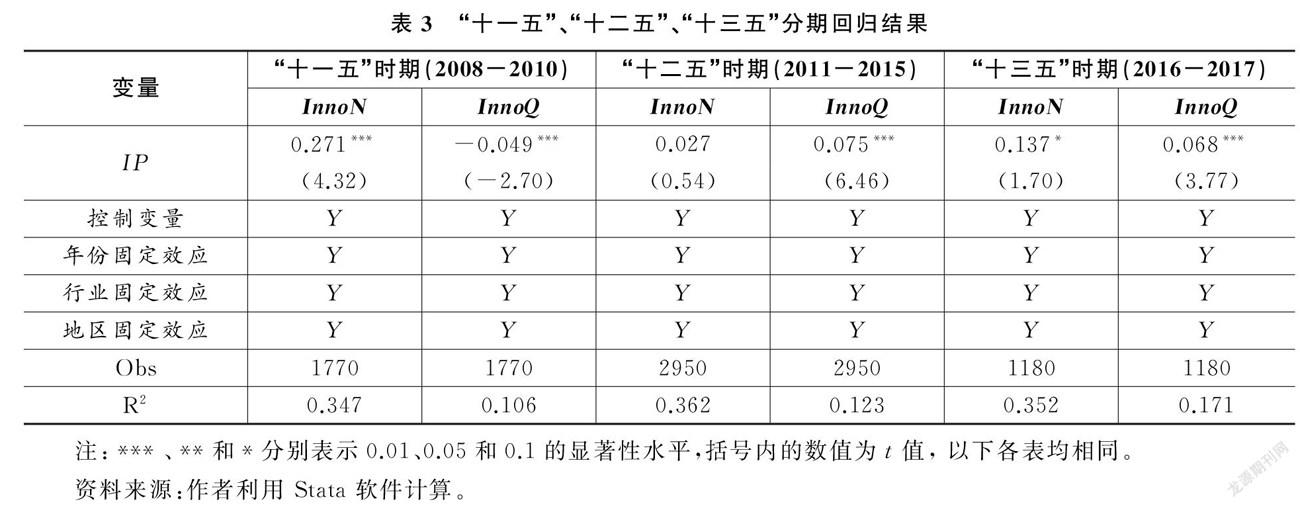

表2報告了產業政策對企業創新影響的基準檢驗結果。在基準回歸中,本文采用了遞進式的回歸策略,其中,模型第(1)、(2)列僅控制了年度、行業和省份固定效應,企業創新數量(InnoN)和創新質量(InnoQ)的回歸系數分別為0.254和0.029,且均通過了1%的統計顯著性檢驗;模型第(3)、(4)列,在原有基礎上納入了控制變量集,創新數量和創新質量的回歸系數分別為0.134和 0.033,顯著性依舊保持不變。回歸結果表明,產業政策不僅能激勵受扶持企業的創新數量,也能提高其創新質量。受到產業政策支持企業的創新表現并不僅僅只是一種追求“數量”的策略性創新行為,同時也是追求“質量”的實質性創新行為。這一結果表明產業政策對企業創新影響的過程中,其正向的創新激勵效應大于負向的創新抑制效應,二者的合力最終表現為產業政策能顯著促進企業創新數量的增加和創新質量的提升。本文的研究假設得到驗證。

在基準回歸的基礎上,為了進一步探究“十一五”、“十二五”和“十三五”三個不同的五年規劃期間產業政策支持對企業創新是否存在差異化影響效應,本文將樣本企業按照不同時期進行分期回歸,回歸結果如表3所示。通過對三個五年規劃期間的回歸結果對比,我們發現,“十一五”時期,產業政策支持顯著促進了企業創新數量的增加,但抑制了企業創新質量的提升,這個時期企業創新更多的表現為一種追求創新數量的“策略性創新”行為;到了“十二五”時期,受產業政策支持的企業在前期創新投入和創新產出數量積累的基礎上由量變過渡到質變,企業創新質量得以提升,此時企業創新則更加表現為追求創新質量的“實質性創新”行為;到了“十三五”時期,產業政策在促進企業創新數量增加的同時也顯著提高了企業的創新質量,實現企業創新數量和創新質量的“雙重提升”。本文研究表明,產業政策支持下企業的創新表現不僅是一種追求“數量”的策略性創新行為,同時也是追求“質量”的實質性創新行為,企業在持續創新的過程中最終實現從量變到質變的技術飛躍。

(二)DID估計結果

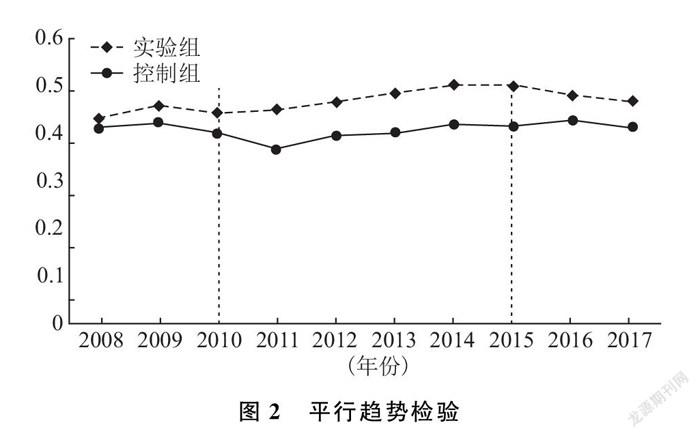

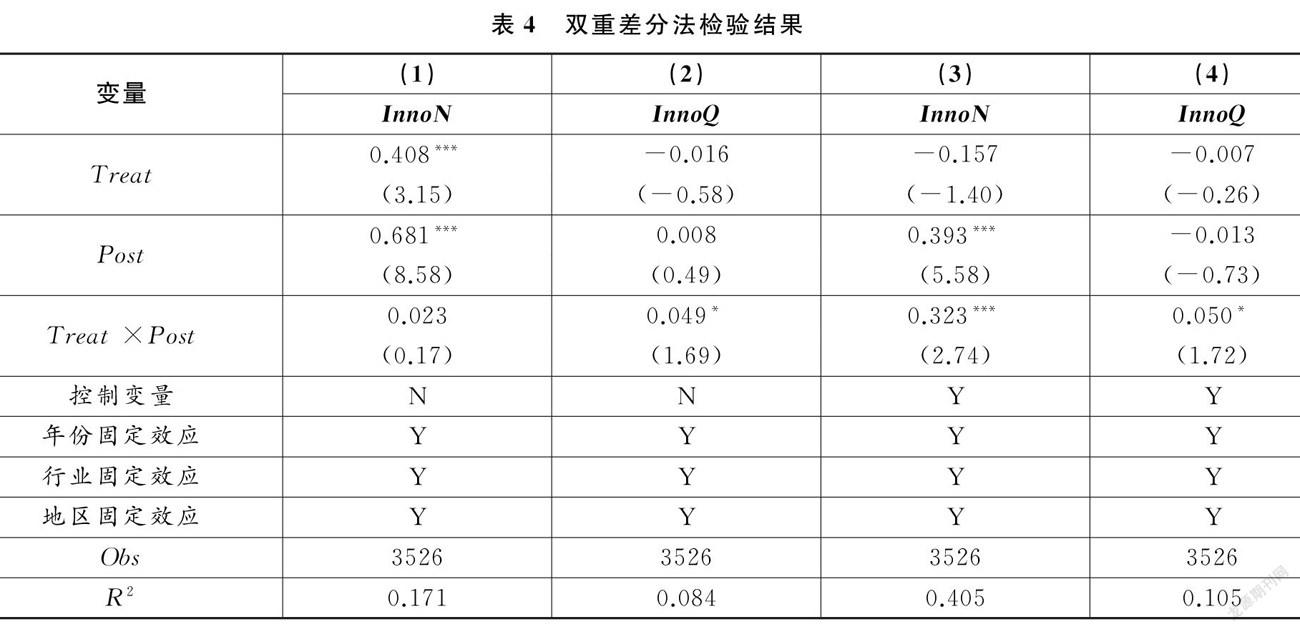

為了進一步反映和體現產業政策實施前后、企業所在行業受到政策支持和不受政策支持的政策效應差異,本文利用“十二五”規劃(2011—2015)對支持行業的調整,以“十二五”規劃開始實施的時間即2011年作為政策沖擊點,以“十一五”規劃中不被產業政策支持的企業,但在“十二五”規劃中被產業政策支持的企業作為實驗組,以“十一五”規劃中不被產業政策支持,“十二五”規劃中也不被產業政策支持的企業作為控制組,利用前文的模型(2)檢驗產業政策與企業創新數量、創新質量的雙重差分估計結果。雙重差分(DID)方法的使用前提是滿足“平行趨勢”假設。因此,為了驗證本文DID方法的適當性,反映和體現產業政策實施前后、企業所在行業受到政策支持和不受政策支持的政策效應差異,本文對實驗組和控制組的企業創新質量進行了平行趨勢檢驗。圖2顯示,在產業政策沖擊前,控制組和實驗組的創新質量大致保持相同增長趨勢,而在受到產業政策沖擊后,實驗組和控制組的創新質量的增長趨勢出現變化。因此,本文使用雙重差分模型來檢驗產業政策對企業創新的影響,符合平行趨勢假設的前提條件。

表4為采用雙重差分法的回歸結果。第(1)、(2)列為沒有加入控制變量的回歸結果,第(3)、(4)列為加入控制變量的回歸結果。第(3)、(4)列的結果表明,Treat和Post交互項系數顯著為正,相對于沒有受到產業政策支持的企業,產業政策對受支持企業的創新數量的影響系數為0.323,創新質量的影響系數為0.050。上述結果說明,產業政策能夠顯著促進被支持行業中企業的創新數量與創新質量。進一步表明產業政策對企業創新影響的過程中,其正向的創新激勵效應大于負向的創新抑制效應,二者的合力最終表現為產業政策能顯著促進企業創新數量的增加和創新質量的提升。

(三)穩健性檢驗

為了保證基準回歸結果的可靠性,本文進行了一系列穩健性檢驗:

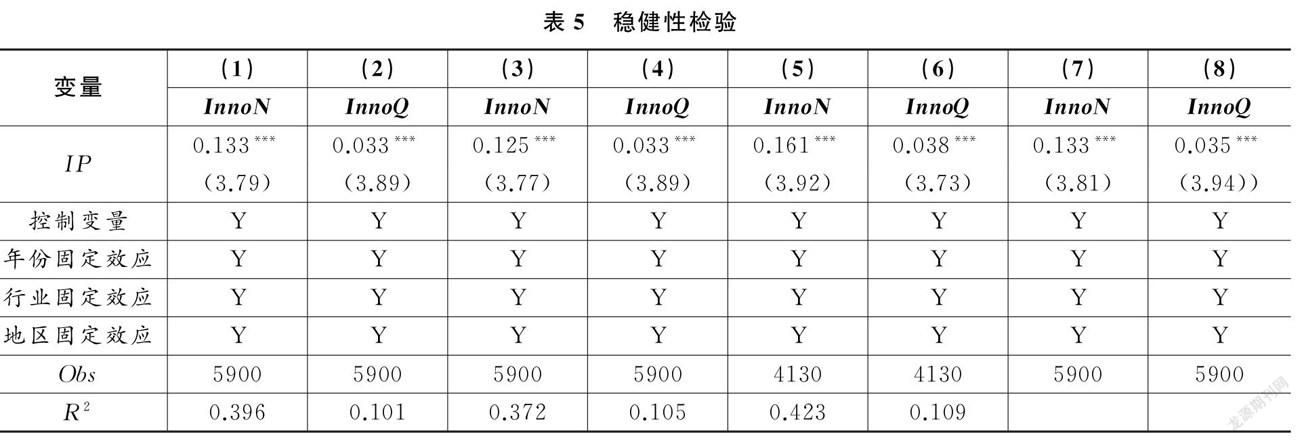

1.替換被解釋變量

專利授權量與專利申請量相比,專利從開始申請到最終授權需要較長的時間,具有一定的滯后性,專利一旦獲得授權則說明其達到了國家專利局的認證。專利授權量更能準確反映企業的有效創新產出;而專利申請量更能準確刻畫創新產出的具體時間,二者各有優勢。本文以專利授權量替換專利申請量進行穩健性檢驗。其中,以專利授權總量代表創新數量,以發明專利的授權數量與專利的授權總量的比值代表創新質量。檢驗結果如表5第(1)、(2)所示。

2.核心變量縮尾處理

本文在基準回歸部分對全部連續型變量進行1%雙側縮尾處理,以剔除異常值對回歸結果的影響。在穩健性檢驗中,對核心變量采用5%雙側縮尾處理的設定以進一步檢驗估計結果的穩健性。檢驗結果如表5第(3)、(4)列所示。

3.干擾政策排查

考慮到在本文研究期間內(2008-2017年),除了“十一五”、“十二五”和“十三五”三個五年規劃之外,還包括2014年提出的“大眾創業萬眾創新”的雙創政策,基于此,為了避免雙創政策對本文實證分析結果產生干擾,準確識別產業政策的實施效果,剔除了樣本企業2015-2017年的數據。檢驗結果如表5第(5)、(6)列所示。

4.Tobit回歸

由于企業專利數量為非負且存在大量零值的數據,因此本文進一步借鑒呂越等(2021)的研究選擇采用Tobit模型進行回歸,回歸結果如表5第(7)、(8)列。由表5的回歸結果我們可以看出兩個主要被解釋變量的符號與基本估計結果保持一致,說明在本文的研究過程中,產業政策對企業創新數量和創新質量的分析結果是可靠的,也進一步驗證了實證結論的穩健性。

5.內生性問題處理

內生性問題產生的原因主要來自于可能存在遺漏變量、測量誤差導致的偏誤以及潛在的雙向因果關系等問題。本文在模型(1)-模型(3)中除了控制企業層面和地區層面的一系列控制變量外,還控制了年份、行業和省份固定效應,以盡可能消除可能存在的遺漏變量的影響。盡管從理論上說產業政策是國家層面的宏觀政策,相對于企業來講是外生變量,二者之間存在反向因果關系的可能性較低。本文為了檢驗是否存在反向因果關系,借鑒曹春方和張超(2020)的處理,把企業創新數量InnoN和創新質量InnoQ分別作為解釋變量并滯后一期和兩期,把產業政策虛擬變量IP作為被解釋變量,使用控制行業、省份和年份固定效應的Logit模型進行估計。若產業政策IP的系數不顯著,則說明不存在反向因果關系。結果顯示,滯后一期和兩期創新數量與創新質量后,產業政策的系數均不顯著,說明產業政策與企業創新數量、創新質量之間不存在反向因果關系。回歸結果符合我們的預期,表明在控制內生性問題后,本文的研究結論依然成立。

(四)異質性分析

一般來講,企業自身性質與特征的異質性以及地區間的差異可能會影響企業在面對產業政策扶持時的不同行為表現,繼而使得企業的創新產出呈現出顯著差異性特征。本文從企業產權性質、規模大小、成長性高低以及東中西部不同地區視角進行異質性分析。

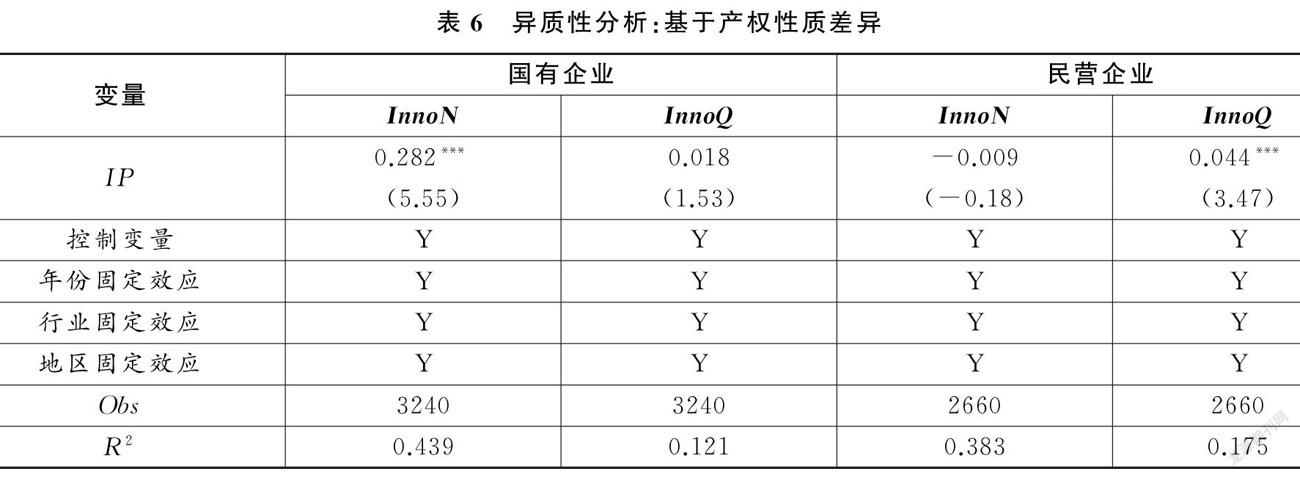

1.基于產權性質

民營企業作為中國經濟發展的重要力量,其在融資過程中面臨著較為嚴重的“信貸歧視”(張杰等,2012)。當產業政策通過政府補貼、稅收優惠等手段支持民營企業,能有效緩解其面臨的融資約束,促進創新投入與創新產出。表6的結果表明,產業政策對國企的創新數量和民企的創新質量存在顯著正向促進效應,對國企的創新質量和民企的創新數量影響不顯著。原因可能是與民營企業相比,國有企業能獲得更多的銀行信貸資源,其面臨的融資約束程度較小,同時產業政策的扶持也會更加偏向于國有企業。當民營企業面對研發資金的高投入和創新產出的高不確定性時,如果能獲得產業政策扶持,得到政府補助資金、所得稅減免等優惠措施,會緩解其研發資金壓力,激發創新投入,產生更大的持續創新動力,從而提高創新質量。

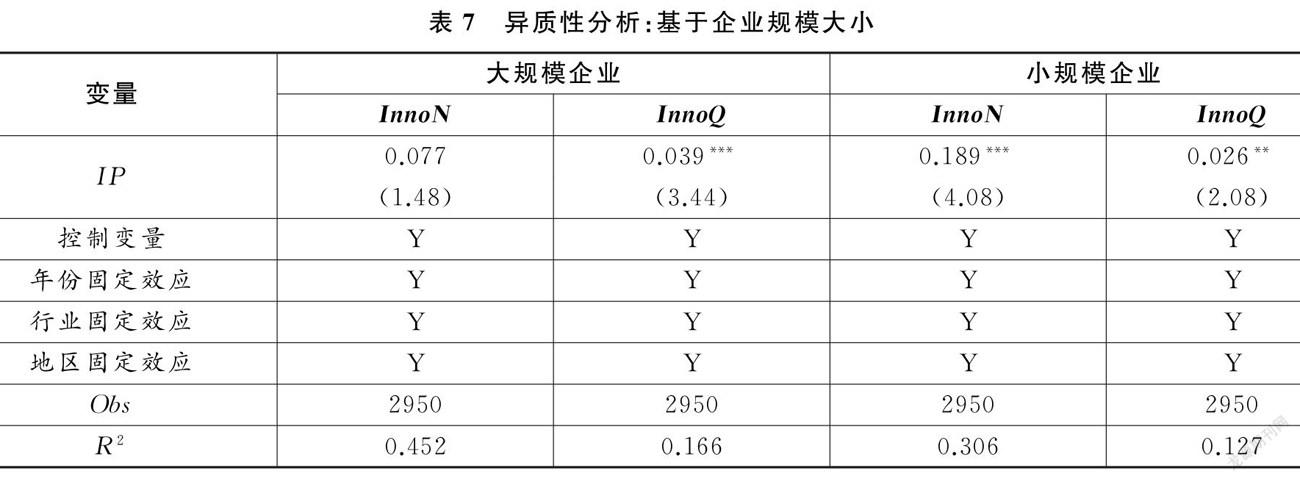

2.基于企業規模

企業經營規模由于所在行業、年齡、發展階段以及盈利能力的不同而存在較大差異,面對產業政策的扶持,不同規模企業的經營、投資以及研發策略會有所不同,使得其創新產出表現存在差異性。本文以企業資產總額取對數后的數值代表企業規模大小,將樣本企業中資產總額大于等于全部企業資產總額的中位數歸為大規模企業,反之則歸為小規模企業。表7的結果表明,產業政策的扶持對大規模企業的創新數量影響不顯著,對創新質呈正向顯著影響;對小規模企業的創新數量和創新質量均存在顯著正向影響。原因可能在于對于大規模企業而言,其經營模式、研發體系以及研發策略相對較為成熟,面對政策扶持時會更加注重企業長遠發展,進行高質量發明專利的研發。相反,小規模企業經營發展更為靈活,具有“船小好調頭”的特點,當面對產業政策支持時,可以迅速調整其經營、投資策略,增加研發投入,提高創新數量,創新質量也相應提升。

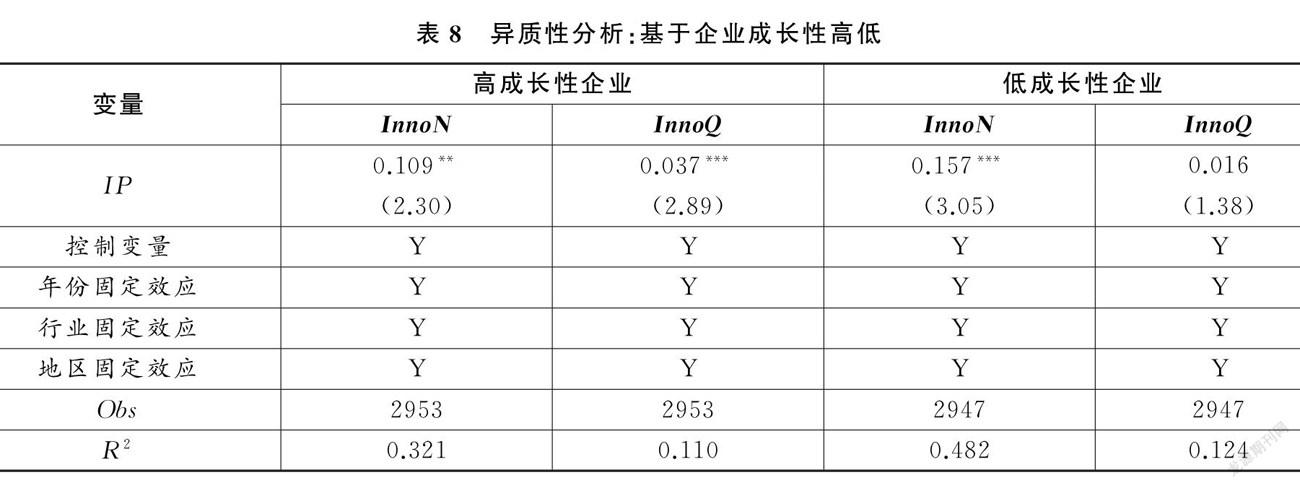

3.基于企業成長性

與低成長性企業相比,高成長性公司的投資機會多,導致它的現金更加不充裕,它往往比低成長性企業需要更多的資金支持(楊興全等,2016)。借鑒周茜等(2020)的研究,本文采用TobinQ值來衡量公司成長性,當樣本企業TobinQ大于等于全部企業TobinQ的中位數時,歸為高成長性企業,反之則歸為低成長性企業。表8的結果表明,產業政策的扶持對高成長性和低成長性企業的創新數量均存在顯著正向影響,二者的影響系數存在較大差異,這說明產業政策對低成長性企業的創新數量具有更高的促進作用;同時,產業政策的扶持能顯著提升高成長性企業的創新質量,對低成長性企業的創新質量影響不顯著。

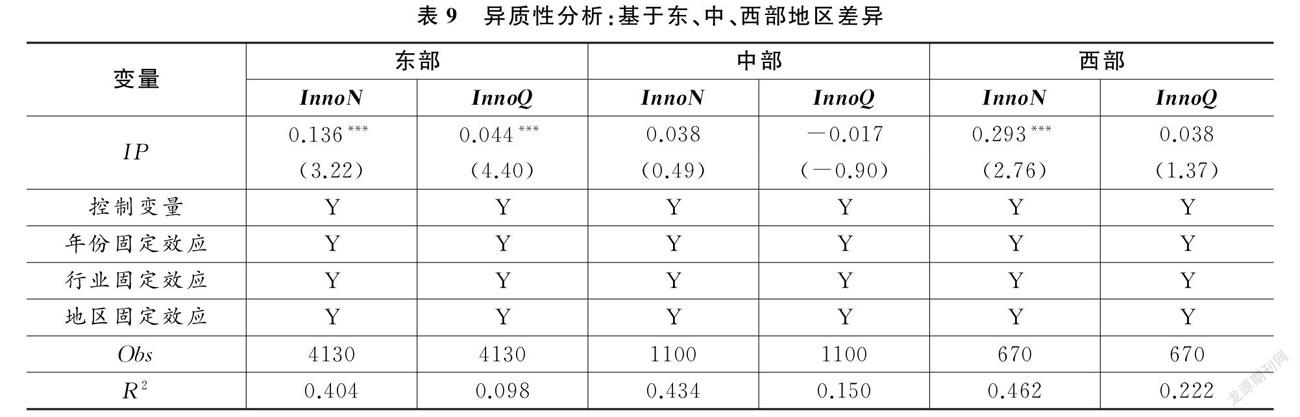

4.基于東、中、西部地區

改革開放以來中國經濟在高速增長的同時,也呈現出較顯著的區域不平衡特征,東部地區的經濟增長速度明顯快于中部地區和西部地區。本文通過對原始樣本中的企業創新數據分區域計算后發現,東部地區企業的平均專利申請數量為128.38件,顯著高于中部地區企業的85.61件和西部地區企業的81.31件。袁寶龍和李琛(2021)研究表明創新對經濟高質量發展的影響具有明顯的區域異質性。寇宗來和劉學悅(2020)的研究則發現中國企業的創新行為表現出同經濟發展相似的區域不平衡性,東部地區貢獻了全國四分之三的專利申請數量,其產業集聚和區域創新水平顯著高于中、西部地區。

我們進一步將全部樣本區分為東、中、西部地區企業樣本,分組進行檢驗得到表9的回歸結果。表

9中的結果表明,產業政策的扶持對東部地區企業的創新數量和創新質量的影響均在1%水平下顯著為正,對中部地區企業的創新數量和創新質量的影響均不顯著。對西部地區企業而言,產業政策的扶持對企業創新數量的影響在1%水平下顯著為正,對創新質量的影響則不顯著。原因可能在于東部地區由于其經濟發展和區域創新水平顯著高于中西部地區,產業政策的支持會使得東部地區的企業在創新數量增加的同時更趨于高質量的創新,而對于經濟發展和區域創新水平都較落后的西部地區而言,企業在獲得產業政策支持下的各種補貼及稅收優惠后,會不斷增加研發投入,進而提高其創新產出數量,但創新質量的提升相對較慢。這也說明產業政策對東部和西部地區企業創新的影響更明顯。

五、機制檢驗

如前文理論分析所述,產業政策對企業創新的影響手段有很多,具體會通過政府補貼、信貸、稅收優惠以及市場行政壁壘等直接干預措施和間接引導手段來影響企業的創新活動。本文從政府在推行產業政策過程中的直接干預措施和間接引導手段出發,基于企業面臨的融資約束、市場競爭程度以及風險承擔水平三條路徑構建產業政策影響企業創新的機制分析框架。

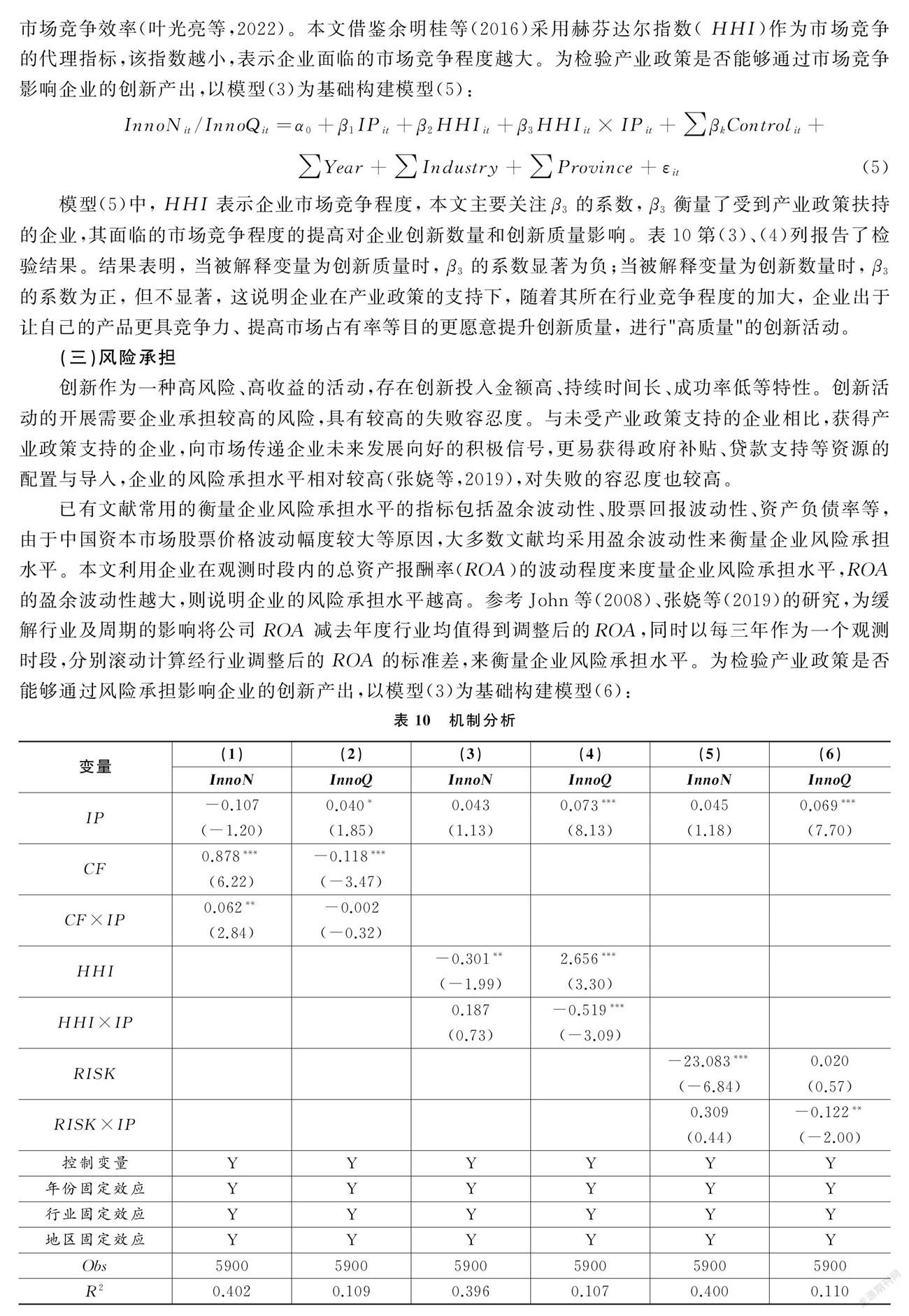

(一)融資約束

企業的內部研發、技術創新活動會產生大量、持續性的資金需求,當企業資金緊張,面臨嚴峻的融資約束時,企業會將有限的資金優先用于日常運營活動和短期盈利性好的項目中,減少研發投入,使得企業的技術創新水平下降。產業政策的實施向企業的外部利益相關者傳遞企業受扶持、具有資源獲取優勢、值得信任的積極信號的同時,提高了市場對受扶持行業的預期,銀行給受政策扶持企業的貸款意愿增強,企業可以較容易地從銀行獲得低成本信貸資金,同時為了鼓勵扶持行業創新發展,政府也會給予鼓勵性行業大量的政府補貼和所得稅減免等稅收優惠措施,使得受扶持企業的融資約束程度得到較大程度的緩解。當企業的融資約束得到緩解后,企業的創新投入增加,創新數量也隨之上升。石宇(2018)研究認為,融資行為對企業創新有著正面為主但較為復雜的影響,企業融資后更傾向于進行“增長式”的創新而非“突破式”的創新,當企業的融資約束得到緩解后,企業的創新數量上升而創新質量下降。

本文借鑒Hadlock & Pierce( 2009)的方法運用SA指數來測算企業面臨的融資約束程度。SA 指數的計算公式為:SA=-0.737Size+0.043Size2-0.04Age。該式中,Size 是用企業總資產的對數值表示的企業規模,Age 是企業年齡。SA指數越小,表明企業所面臨的融資約束程度越小,反之,則越大。為檢驗產業政策是否能夠通過融資約束影響企業的創新數量與創新質量,以模型(3)為基礎構建模型(4):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2CFit+ β3CFit× IPit +∑βk Controlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(4)

模型(4)中,CF表示企業的融資約束程度, 本文主要關注β3的系數, β3衡量的是受到產業政策扶持的企業,其面臨的融資約束程度的緩解對企業創新數量和創新質量的影響。表10第(1)、(2)列報告了檢驗結果。結果表明,當被解釋變量為創新數量時, β3的系數在5% 水平上顯著為正;當被解釋變量為創新質量時, β3的系數為負, 不顯著。原因可能在于當受到產業政策扶持時, 企業獲得政府補貼、稅稅減免等優惠政策, 其面臨的融資約束程度緩解, 企業創新數量增加, 而部分企業出于"尋扶持""尋補貼"等目的進行創新活動, 則使得企業創新質量沒有隨之提升反而在下降。

(二)市場競爭

產業政策在推行實施的過程中,政府為了鼓勵、促進扶持產業的發展,會放松對扶持產業的投資項目審批程序和市場準入限制,從而使得更多的企業能夠進入產業政策支持的行業,提高被扶持行業里的企業的市場競爭程度(余明桂等,2016)。面對激烈的市場競爭,企業為了長遠發展,會通過擴大規模、降本增效,增加研發投入等手段,改進生產技術,提高生產效率,不斷提高其產品的技術含量及企業整體的技術創新水平。出于推動自身技術進步和獲取競爭優勢的目的,市場競爭度高的企業與市場競爭度低的企業相比更愿意提升創新質量,進行“高質量”的創新活動。競爭政策和功能性產業政策有利于提升市場競爭效率(葉光亮等,2022)。本文借鑒余明桂等(2016)采用赫芬達爾指數( HHI)作為市場競爭的代理指標,該指數越小,表示企業面臨的市場競爭程度越大。為檢驗產業政策是否能夠通過市場競爭影響企業的創新產出,以模型(3)為基礎構建模型(5):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit+β2HHIit+β3HHIit× IPit +∑βkControlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(5)

模型(5)中, HHI表示企業市場競爭程度, 本文主要關注β3的系數, β3衡量了受到產業政策扶持的企業,其面臨的市場競爭程度的提高對企業創新數量和創新質量影響。表10第(3)、(4)列報告了檢驗結果。結果表明, 當被解釋變量為創新質量時, β3的系數顯著為負;當被解釋變量為創新數量時, β3的系數為正, 但不顯著, 這說明企業在產業政策的支持下, 隨著其所在行業競爭程度的加大, 企業出于讓自己的產品更具競爭力、 提高市場占有率等目的更愿意提升創新質量, 進行"高質量"的創新活動。

(三)風險承擔

創新作為一種高風險、高收益的活動,存在創新投入金額高、持續時間長、成功率低等特性。創新活動的開展需要企業承擔較高的風險,具有較高的失敗容忍度。與未受產業政策支持的企業相比,獲得產業政策支持的企業,向市場傳遞企業未來發展向好的積極信號,更易獲得政府補貼、貸款支持等資源的配置與導入,企業的風險承擔水平相對較高(張嬈等,2019),對失敗的容忍度也較高。

已有文獻常用的衡量企業風險承擔水平的指標包括盈余波動性、股票回報波動性、資產負債率等,由于中國資本市場股票價格波動幅度較大等原因,大多數文獻均采用盈余波動性來衡量企業風險承擔水平。本文利用企業在觀測時段內的總資產報酬率(ROA)的波動程度來度量企業風險承擔水平,ROA的盈余波動性越大,則說明企業的風險承擔水平越高。參考John等(2008)、張嬈等(2019)的研究,為緩解行業及周期的影響將公司 ROA 減去年度行業均值得到調整后的ROA,同時以每三年作為一個觀測時段,分別滾動計算經行業調整后的 ROA的標準差,來衡量企業風險承擔水平。為檢驗產業政策是否能夠通過風險承擔影響企業的創新產出,以模型(3)為基礎構建模型(6):

InnoNit /InnoQit =α0+β1IPit +β2Riskit +β3Riskit× IPit +∑βkControlit+ ∑Year +∑Industry +∑Province + εit(6)

模型(6)中,Risk表示企業的風險承擔水平, 本文主要關注β3的系數, β3衡量了受到產業政策扶持的企業,其風險承擔水平的增加對企業創新數量和創新質量的影響。表10第(5)、(6)列報告了檢驗結果。結果表明, 當被解釋變量為創新數量時, β3的系數為正, 但不顯著;當被解釋變量為創新質量時, β3的系數顯著為負。原因可能在于企業在產業政策支持下, 隨著自身風險承擔水平的提升, 企業更愿意冒險去投資技術難度高、創新風險較大的探索式或突破式創新項目, 相應減少技術含量較低的模仿式或跟隨式創新活動, 企業創新風險加大的同時也面臨著較大的創新失敗的可能性, 進而導致企業創新質量下降。

六、研究結論與政策啟示

(一)主要研究結論

本文采用2008-2017年中國A股上市公司的微觀數據,利用“十一五”、“十二五”和“十三五”規劃對重點支持行業的調整構造產業政策虛擬變量,并基于企業專利成果類型的差異,從數量和質量雙重視角來檢驗產業政策對企業創新的影響。研究發現,從整體上看,受到產業政策支持的企業并非只是追求創新數量的增長,同時也實現了創新質量的提升。與國有企業、小規模企業和低成長性企業相比,產業政策對民營企業、大規模企業和高成長性企業的創新質量影響更大。此外,相對于中部地區企業,產業政策對東部地區和西部地區企業的創新數量增加均具有積極作用,同時對于東部地區企業的創新質量也有顯著提升。進一步,本文發現在產業政策的影響下,隨著企業融資約束的緩解,企業創新數量有所提升,但創新質量卻在下降;市場競爭程度的增加有助于提升企業創新質量;企業風險承擔能力的提升不僅沒有對企業創新數量表現出積極影響,反而還抑制了創新質量的提升。

(二)政策啟示

本文的政策啟示在于以下四個方面:

第一,由于不同行業、企業的異質性, 因此“頂層設計”需要考慮到相應的政策異質性。針對不同類型產業和微觀主體,政府要注意采用不同的政策工具和手段,持續有效地提高企業的創新活動。政府應逐步減少對扶持行業的市場準入資格的行政干預和所有制歧視行為,完善市場競爭機制,提高市場競爭程度,激發企業創新活力,在企業創新過程中實現從追求數量向提高質量轉變,以量變推動質變,讓產業政策成為事半功倍的有效政策,而不是事倍功半的無效政策。

第二,政府在制定產業政策激勵企業創新時,應根據創新活動的難易程度、潛在價值以及技術溢出效應大小進行細化,對技術含量高的研發項目,通過設置產業創新基金,加大前期支持力度,充分釋放創新主體的創新活力,推動企業進行高質量的創新活動。對技術含量較低的創新企業和創新項目,前期給予合理引導和適當扶持,后期頒發補助時不能“一鍋端”,需要對創新成果進行甄別,以提高整體創新質量。

第三,產業政策在實施過程中,不能僅僅只憑政府的判斷和選擇來代替市場的選擇,而應該維護市場機制,利用市場競爭的“優勝劣汰”法則,逐步篩選出真正有創新能力的企業給予其持續的創新補助與政策支持。對民營企業以及高成長性的企業應不斷激發其創新潛能,引導其在市場競爭環境下通過創新數量的積累,最終以量變推動質變,改進生產方式,實現技術進步,推動產業轉型升級。

第四,我國作為專利申請大國,但不是專利質量強國。專利作為創新產出的重要組成部分,高質量發明專利的創造以及專利自身所具有的創新技術溢出效應,是專利能夠推動技術進步、促進經濟增長的關鍵所在。國家知識產權局為進一步推動激勵和保護創新,促進專利高質量發展,調整了專利申請的資助政策,專利申請階段的資助將于2021年6月底全面取消,專利授權階段的資助將于2025年以前全面取消。產業政策在制定和執行過程中也應注意規范企業專利申請行為,提升專利申請質量,促使企業從追求創新數量向提高創新質量轉變,通過技術創新不斷增強自身創新水平,提升自主創新能力,推動我國從知識產權引進大國向創造大國轉變。

參考文獻:

[1] 安同良、周紹東、皮建才,2009:《R&D補貼對中國企業自主創新的激勵效應》,《 管理世界》 第10期。

[2] 白俊紅、李婧,2011:《政府 R&D 資助與企業技術創新——基于效率視角的實證分析》,《金融研究》 第6期。

[3] 蔡紹洪、俞立平,2017:《創新數量、創新質量與企業效益——來自高技術產業的實證》,《中國軟科學》第5期。

[4] 曹春方、張超,2020:《產權權利束分割與國企創新——基于中央企業分紅權激勵改革的證據》,《管理世界》第9期。

[5] 陳強遠、林思彤、張醒,2020:《中國技術創新激勵政策:激勵了數量還是質量?》,《中國工業經濟》第4期。

[6] 陳文俊、彭有為、胡心怡,2020:《戰略性新興產業政策是否提升了創新績效》,《科研管理》第1期。

[7] 郭玥,2018:《政府創新補助的信號傳遞機制與企業創新》,《中國工業經濟》第9期。

[8] 郝鳳霞、陳潔婷,2018:《產業政策與民營企業創新——基于A股民營上市公司的實證研究》,《當代經濟》第1期。

[9] 韓永輝、黃亮雄、王賢彬,2017:《產業政策推動地方產業結構升級了嗎?——基于發展型地方政府的理論解釋和實證檢驗》,《經濟研究》第8期。

[10] 何文韜、肖興志,2018:《進入波動、產業震蕩與企業生存——中國光伏產業動態演進研究》,《管理世界》第1期。

[11] 黃先海、宋學印、諸能君,2015:《中國產業政策的最優實施空間界定——補貼效應、競爭兼容與過剩破解,《中國工業經濟》第4期。

[12] 江飛濤、李曉萍,2010:《直接干預市場與限制競爭:中國產業政策的取向與根本缺陷》,《中國工業經濟》第9期。

[13] 黎文靖、鄭曼妮,2016:《實質性創新還是策略性創新?——宏觀產業政策對微觀企業創新的影響》,《經濟研究》第4期。

[14] 潘紅波、李丹玉,2019:《產業政策、企業雇員和政府補助》,《宏觀質量研究》第3期。

[15] 錢雪松、康瑾、唐英倫,2018:《 產業政策、資本配置效率與企業全要素生產率——基于中國2009年十大產業振興規劃自然實驗的經驗研究》,《中國工業經濟》第8期。

[16] 邵敏、包群,2012:《政府補貼與企業生產率——基于我國工業企業的經驗分析》,《中國工業經濟》第7期。

[17] 石宇,2018:《 融資對企業創新影響的研究》, 浙江大學。

[18] 宋凌云、王賢彬,2013:《 重點產業政策、資源重置與產業生產率》,《管理世界》第12期。

[19] 孫早、席建成,2015:《中國式產業政策的實施效果:產業升級還是短期經濟增長》,《中國工業經濟》第7期。

[20] 童馨樂、楊璨,2022:《政府研發補貼與企業創新投入:數量激勵抑或質量導向?》,《宏觀質量研究》第1期。

[21] 王桂軍、張輝,2020:《促進企業創新的產業政策選擇:政策工具組合視角》,《經濟學動態》第10期。

[22] 楊瑞龍、侯方宇,2019:《產業政策的有效性邊界——基于不完全契約的視角》,《管理世界》第10期。

[23] 余明桂、范蕊、鐘慧潔,2016:《中國產業政策與企業技術創新》,《中國工業經濟》第12期。

[24] 張杰、蘆哲、鄭文平、陳志遠,2012:《融資約束、融資渠道與企業 R&D 投入》,《世界經濟》第10期。

[25] 張新民、張婷婷、陳德球,2017:《產業政策、融資約束與企業投資效率》,《會計研究》 第4期。

[26] 張嬈、路繼業、姬東驊,2019:《產業政策能否促進企業風險承擔? 》,《 會計研究》 第7期。

[27] 張莉、朱光順、李世剛、李夏洋,2019:《市場環境、重點產業政策與企業生產率差異》,《管理世界》第3期。

[28] Aghion, P., Dewatripont, M .,2012,Industrial Policy and Competition,NBER Working Paper.

[29] Chen, C. J., Z., Li X. Su, and Z. Sun., 2011,《Rent-Seeking Incentives, Corporate Political Connections, and the Control Structure of Private Firms:Chinese Evidence》,Journal of Corporate Finance, 17(2):229-243.

[30] Hausmann, R., and Rodrik, D.,2003, Economic Development as Self-Discovery,Journal of Development Economics, 72(2):603-633.

[31] Hadlock, C., and? Pierce, J.,2010,New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ Index,Review of Financial Studies,23(5):1909-1940 .

[32] John, K., Litov, L.? and Yeung, B.,2008,Corporate Governance and Risk-taking,The Journal of Finance,63(4):1679-1728.

[33] Melitz, M.J.,2005,When and How Should Infant Industries be Protected,Journal of International Economics,(66):177-196.

The Effect of Industrial Policy on the Quantity and Quality of Innovation

Zhang Yan1,2, Deng Feng1 and Zhuo Chengfeng3

(1. School of Economics and Management, Xinjiang University;

2. School of Economics and Management, Shihezi University;

3. Guangdong Hong Kong Macao Development Research Institute, Sun Yat-Sen Memorial University)

Abstract:For the construction of a new development pattern of double cycle, it is very important to solve the problem of 'stuck neck' in the Chinese economic cycle by way of scientific and technological innovation. As an important policy tool, the influence of industrial policy on enterprise innovation has always been a hot topic in the academic circle.The author manually collects the text information of key industries supported in China's Five-Year plan, and examines the heterogeneous impact of industrial policies on firm innovation from the dual perspectives of innovation quantity and innovation quality by using the micro-data of China's A share listed companies from 2008 to 2017. On the whole, it is found that enterprises supported by industrial policies not only pursue the increase of innovation quantity, but carry out the improvement of innovation quality as well. Compared with state-owned enterprises, small enterprises and low growth enterprises, industrial policy has a greater impact on the innovation quality of private, large scale and high growth enterprises. In addition, compared with enterprises in the central region, industrial policy has a positive impact on the improvement of innovation quantity of enterprises in the eastern and western regions. Further research shows that under the influence of industrial policy, with the easing of financing constraints, the number of enterprises' innovation increases, but the quality of innovation decreases. The level of increase of market competition helps to improve the quality of enterprise innovation. The improvement of enterprise risk bearing capacity not only has no positive impact on the quantity of enterprise innovation, but also inhibits the improvement of innovation quality. The conclusion provides suggestions for China to implement industrial policy scientifically and to promote high quality development in the new stage of development.

Key Words:industrial policy; innovation quantity; innovation quality; heterogeneous innovation

責任編輯 鄧 悅