治理重心下移如何提高社區公共服務質量?

容志 邢怡青

摘 要:提高社區公共服務質量對于實現新時代高品質生活意義重大。但目前重心下移與社區公共服務質量提升之間的關系尚未厘清,具體作用路徑仍是一個待探索的“黑箱”。基于S新區“家門口”服務體系的基層實踐樣本,進行多案例分析,創新性構建治理重心下移提高社區公共服務質量的理論模型,用以詮釋其作用路徑與內在機理。研究發現,治理重心下移本質上是基層治理格局的結構性調整,包括縮小服務半徑、調整條塊關系、下沉管理資源、引導多元參與等內容。這種調整不僅直接增加公共服務數量,提升社區公共服務績效,更重要的是通過建構和完善社區公共服務生產網絡,推動社區公共服務體系再造,進而整體性地提升社區公共服務質量。從實踐上來看,構建系統性、多元性和調適性的社區公共服務生產網絡,對于推進治理重心下沉,持續提升公共服務質量意義重大。

關鍵詞:治理重心;公共服務生產網絡;社區公共服務質量

一、引言

社區是人民群眾生產生活的主要空間,不斷提升社區公共服務質量既是實現人民美好生活的重要基礎,也是增強社區居民獲得感、幸福感和安全感的基本保障。2019年,黨的十九屆四中全會指出,推動社會治理和服務重心向基層下移,把更多資源下沉到基層,更好地提供精準化、精細化服務。2021年4月,中共中央、國務院在《關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》中也提出,開展“新時代新社區新生活”服務質量提升活動。這既是對基層公共服務質量的更高要求,也蘊含著新時代基層治理格局的轉變與重塑。一般來說,基層擁有的服務資源越多,從事服務的人員越多,就可以給居民提供更多、更優質的社區公共服務,提高居民的生活福利水平。而且,以資源擴增為標志的治理重心下移與社區服務質量也被學術界普遍默認為存在必然的因果關系(劉鳳等,2019)。但對治理重心下移的田野觀察卻發現,這里的邏輯其實并不簡單:首先,如何在一統體制內打破虹吸效應實現資源的縱向均衡配置?這其實是長期困擾基層治理的一大難題(陳水生、葉小夢,2021)。其次,服務數量增多不等于服務質量提升,后者受制于更多因素的影響(翁列恩、胡稅根,2021),因此以人、財、物為主體的資源擴張是否就能自發形成“精準化、精細化”的公共服務?最后,大量服務事項下沉還可能造成基層負荷超重(容志,2018),降低社區對公共服務需求的回應力,進而可能制約服務質量。由以上三點可見,治理重心下沉與社區服務質量提升之間并非簡單的線性關系,其內在邏輯還需進一步探討。弄清楚這一問題不僅有助于把握社區公共服務生產的核心要素,也能夠為治理重心下移實踐提供更多有益建議。

本文使用重心下移的典型案例——S新區“家門口”服務站,通過扎根理論的研究方法,對重心下移如何轉化為社區服務質量的“黑箱”進行探索性研究,并力求構建出社區服務質量提升的理論框架。本文的價值主要體現在以下三個方面:(1)探索“治理重心下移”在社區落地的實踐模板,通過對“家門口”服務體系中不同層次的研究與分析,較為完整地展示出重心下移的行動策略與實施效果,體現出重心下移對社區公共服務質量提升的影響特征。(2)歸納提煉出服務網絡、生產網絡、知識網絡與資源網絡,對重心下移要素的互動與狀態進行分析,探討由下沉要素的互動關系所激發的社區服務能力。(3)使用Nvivo分析方法,通過對不同概念的分類與整合,構建出一個以“公共服務生產網絡”為核心的理論模型,有助于拓寬重心下移政策的落實思路。

二、文獻述評

作為物理學概念,重心是指物體在任何方位時重力的合力都需通過的作用點。社會治理作為一項系統性工程,同樣需要找準作用點從而探尋社會治理重心的位置。治理重心被普遍認為是治理的基本原則,是在治理過程中所要完成的工作重點、中心任務和首要目標(張晉藩,2017;王宏選,2016)。目前,關于治理重心下移及基層社區公共服務質量優化已經形成較豐富的研究成果,主要體現在以下兩個方面。

(一)治理重心下移的研究

1.治理重心下移的內涵

治理重心下移指的是國家和社會治理的中心工作和目標由高層次向低層級轉移(吳恒同,2018),其以資源、服務和管理為突破口,把與之銜接的專業化管理職能、基層公共服務、配套措施等向低治理層級移動(郭圣莉、張良,2018)。治理重心下移的核心是資源下沉,其不僅包括物質資源,如人員、資金、物力等(吳青熹,2020),還包括知識、信息、能力、認同等抽象資源(張鳳等,2019)。伴隨著人口加速流動、社會問題幾何式增長等,以資金增強和人員擴充為表現形式的資源下沉難以適應新形勢變化,應從深層次思考如何通過治理重心下沉推動多主體良性互動、彌補“條塊分割”形成的碎片化傾向、重塑基層社會共同體的公共精神(容志,2018)。

2.治理重心下移的演變路徑與特征

治理重心下移是一個逐步適應國家經濟社會發展、服務國家政治與制度安排的漸進性過程(李增元,2019)。自新中國成立以來,治理重心遵循“單位-街居”、“國家-社會”的路徑(容志,2018),推動治理層級由高層級轉向低層級、治理功能由管理轉向服務、治理路徑由行政邏輯轉向自治邏輯(吳恒同,2019)。其主要經歷了四個演變階段:第一,新中國成立初期,以鞏固新生政權、強化政治控制為目的的政黨下沉與政權下沉(徐勇,2007);第二,改革開放以來,為適應社會主義市場經濟發展的自治權力下沉(劉偉,2010);第三,黨的十六屆六中全會提出“逐步實現基本公共服務均等化”以來,為適應政策方向調整的管理與服務下沉(詹軼,2015);第四,十九大以來為進一步推動基層能力建設,突出以多元力量合作共治的社會治理下移(楊寶,2014)。

3.治理重心下移的效益

治理重心向低層級的下沉,面臨著如何將制度優勢轉化為治理效能的問題。有學者研究發現,隨著治理資源向基層的轉移和聚集,其不僅能夠更加有效地提供公共服務,推動基層公共服務基礎設施的改善(翁俊芳、劉偉,2020),還能發揮推動組織結構調整、激發基層治理活力、促進集體行動達成、高效處理社會矛盾等實踐效益(劉鳳等,2019)。也有學者基于下沉資源差異性的視角,通過實證研究發現,與以“項目”和“專項”為主要形式的財政資源相比(周飛舟,2012),信息、權威等非財政資源能夠推動治理主體間的資源流動,更有助于提升基層治理效益(張毅等,2020)。由此可見,目前對治理重心下移的討論主要圍繞資源視角展開,側重于研究各種資源要素的下沉、演變及其效益提升機制。

(二)重心下移與社區服務質量的關系研究

主要圍繞核心要素“資源”對公共服務效能的影響,從以下三個理論視角展開。一是資源依賴理論視角。該理論的出發點是社會交換理論,認為組織能力提升依賴于從外部環境獲得更多的資源(Johnson,1995)。基層社區作為一個互動場域,是內外部各類組織與主體發揮治理效應的基礎力量,各類組織在重心下沉情境下被引導進入該治理場域,社區組織通過與各類組織及場域本身進行策略性互動,形成相互依存、相互合作的關系,在獲得其生存發展所需的關鍵性資源的同時,促進組織關系調適與優化,提升社區治理效能(張鳳等,2019)。二是資源基礎理論視角。該理論認為組織集合了人、財、物等多種資源,各種資源的共同作用是服務能力得以發展的重要支撐(湯志偉等,2021)。資源是能力生成的前提和基礎,經由組織對內外部的互補性或相似性資源的持續積累與有效整合,靜態資源可以轉化升級為組織內在的、特有的“高階”資源——組織服務能力(張琳等,2021)。但是也有學者指出,促進服務效能的不僅是資源要素互動,而是由互動結構所誘發的“資源束”效應(Barney J ,1991)。三是資源反饋理論視角。該理論認為伴隨政策的資源下沉與投入使組織擁有更多資源去開展公共活動,進行公共服務的生產和提供,從而增強組織的服務能力(Pierson P,1993)。以上三種不同的理論視角反映出,重心下移與社區服務質量之間具有顯著的促進關系,但并不是必然的正相關關系,也為本文進一步研究兩者之間的深層次關系提供了依據和方向。

現有研究主要存在以下三點不足:第一,從資源角度界定重心下沉具有局限性。現實觀察發現,重心下沉并沒有帶來大量資源向基層的直接涌入,也沒有直接帶來服務項目的數量激增,需要探討重心下移的更多內涵。第二,資源并非是公共服務質量提升的充分條件。兩者不是簡單的線性關系,資源下沉并不會必然提升社區公共服務質量,還可能存在其他因素,需要構建一個更具有綜合性和解釋力的分析框架。第三,傳統靜態視角研究的局限性。強調規則、制度、機構下沉的現有研究是一種靜態視角,而基本公共服務體系運轉需經由資源互動與多主體參與,還需要從動態視角研究重心下移與社區公共服務質量的關系。因此,本文嘗試探索構建一個下沉要素互動視角下的公共服務生產網絡模型,以解釋社區公共服務質量提升的運作機制和傳導過程。

三、研究設計

(一)研究方法選擇

1.扎根理論研究方法

扎根理論是由Glaser和Strauss于1967年提出的質性研究方法,其主要宗旨是以經驗事實作為依據,基于對經驗資料的深入分析,自下而上地提煉和歸納出一般的理論框架(朱麗葉·M.科賓、安塞爾姆·L.施特勞斯,2015)。本文選擇該方法的主要原因在于:第一,基層治理重心下移和社區服務質量提升的過程涉及多項基礎要素下沉,各要素之間究竟如何下沉、下沉程度、各要素間如何互動,以及如何提升服務質量等問題,比較適合以訪談為核心的質性研究方法。第二,對于治理重心下移來說,目前理論界還沒有形成成熟的變量范疇和測量量表。而且,根據實地調查,很多基層人員對治理重心下移的理解也不盡一致,直接設計無差異的結構化問卷進行量化研究未必有效,而是首先需要對理論概念與現實問題之間的契合度進行系統研究,適合探索性的質性研究。第三,扎根理論研究方法通過對不同實地案例的深入挖掘和分析,能夠增強本文的理論說服力。

2.SERVQUAL評價法

SERVQUAL模型由Parasuraman于1988年提出,是一種從公眾感知度視角評價服務質量的方法。其主要采取差異分析方法,通過比較公眾對所獲得服務的實際感知與服務期望之間的差距,來測量公共服務質量的優劣。SERVQUAL模型主要通過服務有形性、可靠性、響應性、保證性與移情性五個維度,對公共服務質量進行測量與評價。該方法在我國得到較廣泛的運用,相關學者以該模型為基礎,結合研究對象提供服務的性質與內容,設計可操作性的服務質量測量指標,如貧困縣公共服務質量(郭春甫等,2016)、地市級與計劃單列市的公共服務質量(陳振明、耿旭,2014)。借鑒既有文獻,本文使用SERVQUAL模型,與S新區“家門口”服務站提供的服務內容相結合,構建涵蓋5個維度、17個指標的社區公共服務質量評價指標體系,如表1所示。

(二)案例選擇與數據收集

理論抽樣是扎根理論研究的基本要求,需要基于研究設計,針對性地選取契合研究問題、實現理論建構目標的研究樣本。對此,本文在選擇“家門口”服務站點時采取以下標準:(1)所選案例具有一定的代表性和啟發性,能夠在一定程度上同時兼顧“治理重心下移”和“服務質量提升”的典型特征,契合本文的研究主題。(2)所選案例具有多元性和差異性,能夠覆蓋與“家門口”服務站相關的不同政府層級,包括區級、街鎮級與居村級,能夠為案例間的拓展提供支撐。(3)所選案例的數據具有可得性,能夠為訪談的順利進行提供支撐,以便深入挖掘重心下移過程中社區服務質量提升的微觀機理。

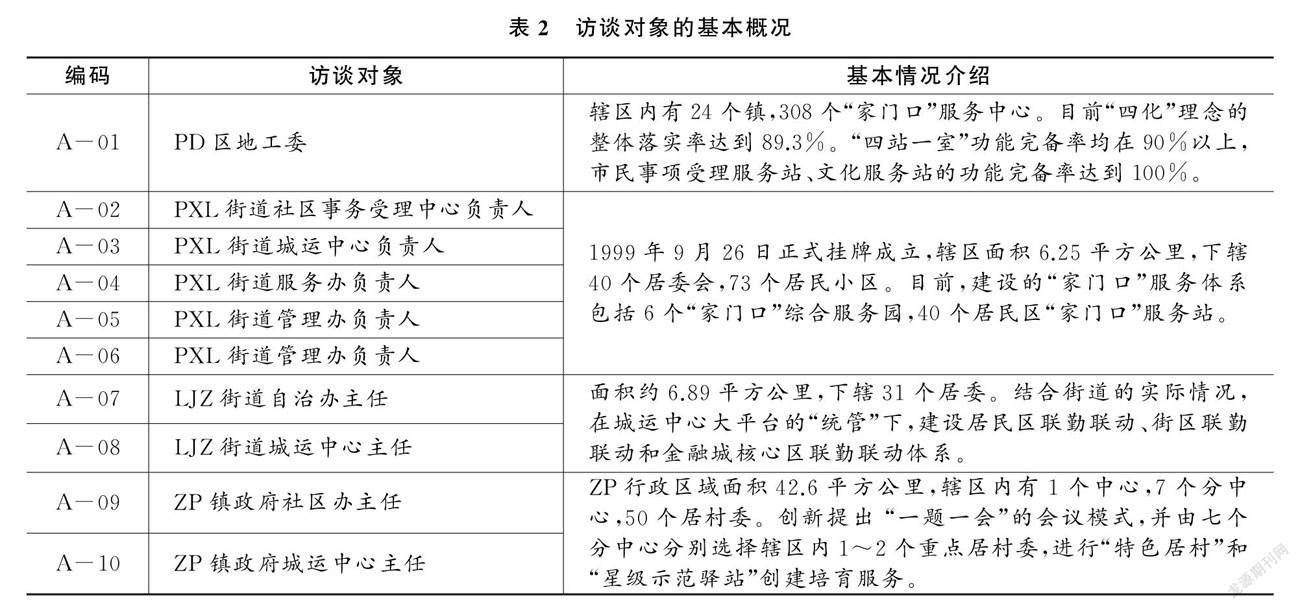

根據以上原則,本文選取了PD區地工委、PXL與LJZ街道、ZP鎮政府、DY與YQ社區“家門口”服務站、JB與HD村“家門口”服務中心共8個案例作為研究對象。每個案例中又選取不同科室負責人、城運中心負責人、居民區書記、社工、居民代表等進行一對一的深度訪談,每次訪談時間約為1小時。通過與受訪者之間的討論和交流,不斷進行細節的深入挖掘,共形成22份訪談記錄,并按照編號對所有訪談內容進行相應歸類,以此構成后續研究的數據支撐。各案例的基本情況如表2所示。

四、資料編碼過程

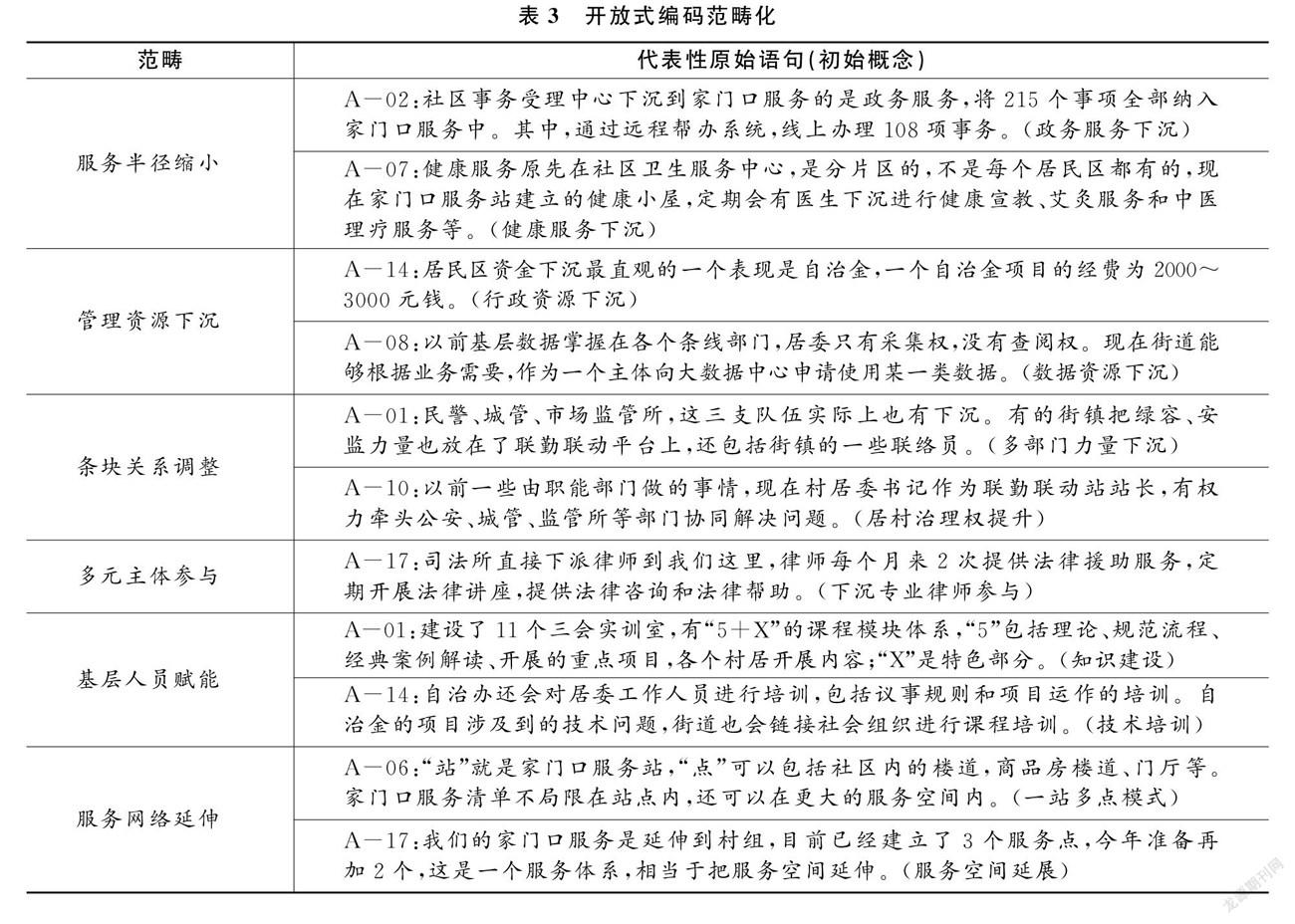

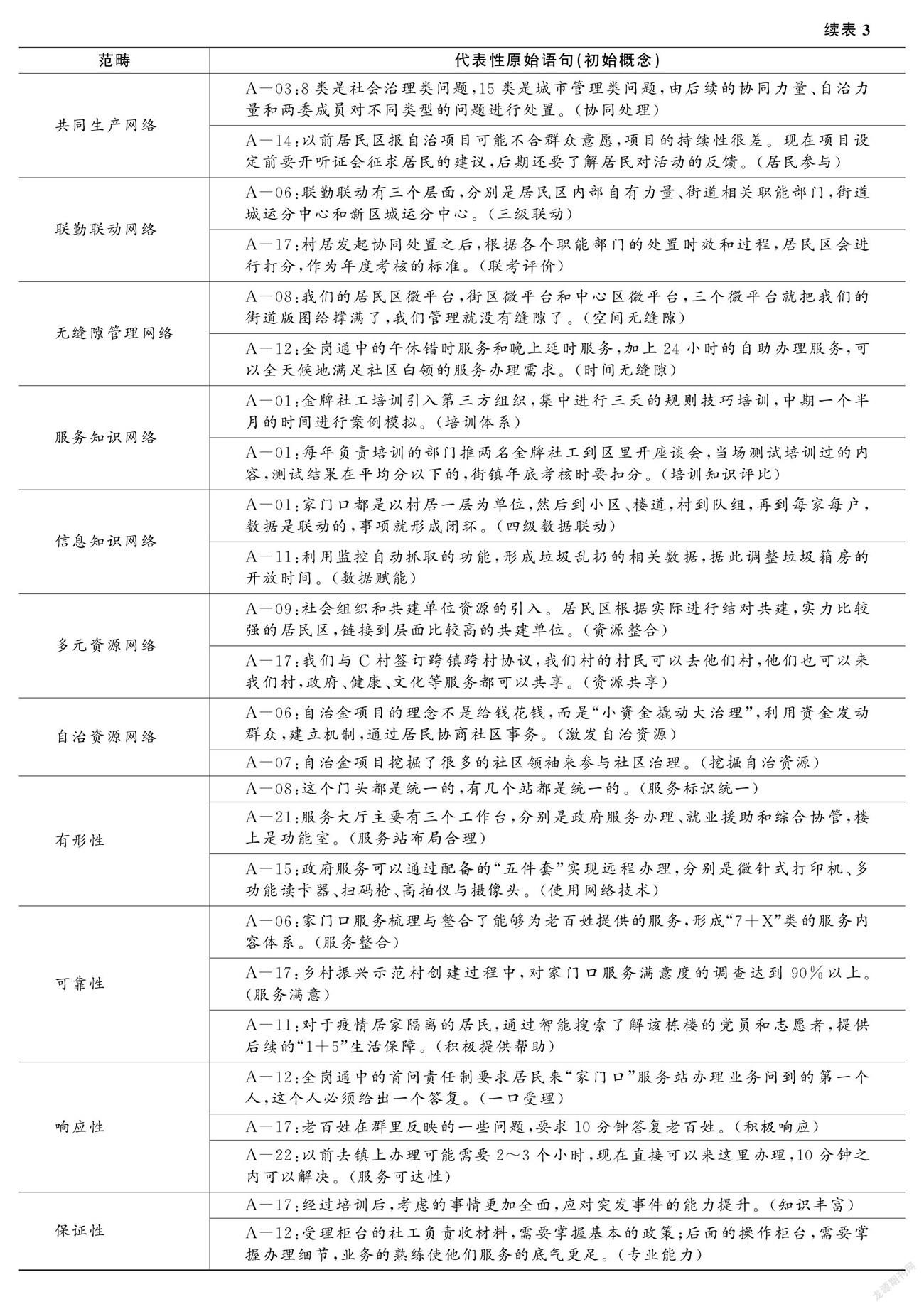

(一)開放式編碼

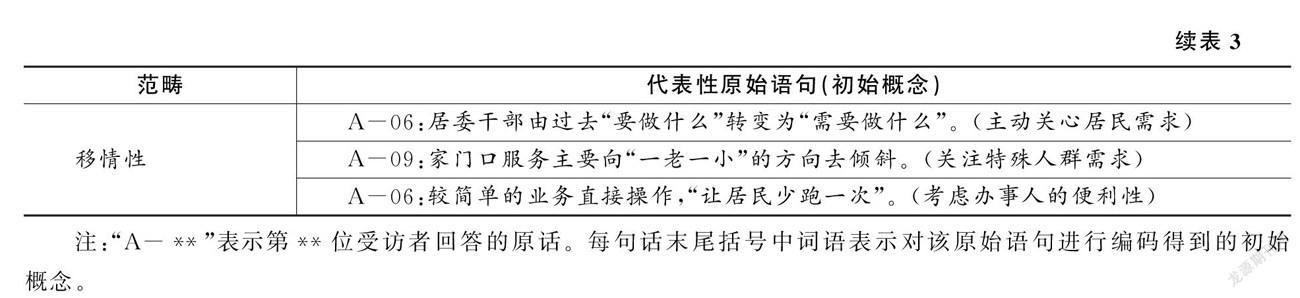

開放式編碼是對原始訪談資料進行提煉,賦予其概念和范疇化的過程。首先,將原始資料切割成片段,對每個片段中的字、詞、句進行切割,共得到536條原始語句及其相對應的初始概念。其次,與研究語境相結合,有機組合各初始概念,形成18個范疇。如表3所示,為了節省文章篇幅,對每個范疇僅節選1~2條原始資料語句。

(二)主軸編碼

主軸編碼是主范疇提煉的過程。其任務是將初始概念和范疇還原到訪談材料中,根據它們在實踐案例中所處的位置及其扮演的角色,推理和明確各個范疇之間的邏輯關系,提煉出3個主范疇。其中,公共服務生產網絡統領空間網絡、行動網絡、知識網絡、資源網絡4個副范疇,如表4所示。

(三)選擇性編碼

選擇性編碼是在研究問題的指引下,將主范疇再次回歸到案例情景中進行驗證,從主范疇中尋找出核心范疇,分析核心范疇與主范疇及其他范疇的聯結關系,并以“故事線”的方式將主范疇“串聯”起來,以此構建研究的理論模型。

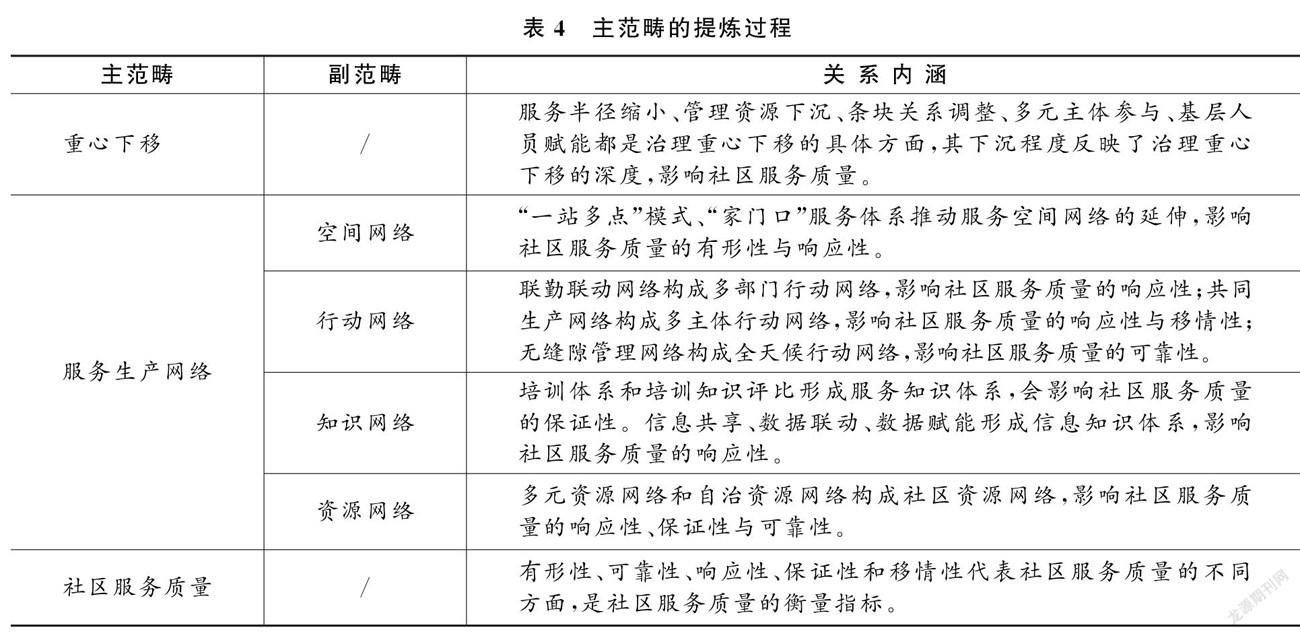

研究發現,重心下移提升社區公共服務質量的內在機制是核心范疇。圍繞核心范疇生成的故事線為:4個副范疇構成的公共服務生產網絡,賦予社區服務質量提升的內生動力,重心下移政策為服務質量提升提供要素支撐,并推動公共服務生產網絡的優化,形成社區服務質量提升這一結果指標。由此,本研究建構出一個全新的理論框架為“重心下移-公共服務生產網絡優化-社區服務質量提升模型”,簡稱為“公共服務生產網絡模型”,如圖1所示。

(四)理論飽和度檢驗

理論飽和度檢驗是指研究者不能通過額外數據生成新的范疇,以此作為停止理論性抽樣的標準(鐘爽等,2021)。對此,本文使用未進入隨機抽樣的4個訪談資料進行飽和度檢驗,結果均未產生新的范疇和關系,且3個主范疇內部未發現新的構成因子。由此說明,構建的“公共服務生產網絡模型”是理論飽和的。

五、治理重心下移提升社區服務質量的內在機理

在現代社區中,公共服務的生產和供給是一個多主體協作、多要素配置和多階段演進的動態過程,而在背后支撐這一動態運行的必然是縱橫交錯、相互嵌套的基層治理網絡。對網絡的優化有兩條路徑:一是對網絡中的要素進行擴充和優化,增強網絡的局部功能和效率;二是對網絡的結構進行調整和重塑,從而提升網絡的整體運行績效。對“家門口”服務體系的扎根研究正好揭示了治理重心下移過程中這兩個維度的變化。我們將前者稱為治理重心下移的基礎效應,用以概括重心下移對公共服務質量的直接影響作用;將后者稱為治理重心下移的結構效應,用以概括其通過重塑服務生產網絡而提升公共服務質量的過程。

(一)治理重心下移的基礎效應

治理重心下移提出“盡可能把資源、管理、服務放到基層”,但是下沉的具體資源要素及關鍵環節卻不明朗。通過實地調研發現,治理重心下移在基層的落地主要表現在服務半徑縮小、管理資源下沉、條塊關系調整、多元主體參與、基層人員賦能五個方面。由此可見,治理重心下移本身是一個結構性調整,能夠直接對社區公共服務質量產生影響。

一是服務半徑縮小。服務半徑是影響服務可及性的重要因素,只有縮小服務半徑才能讓社區居民更便捷地獲得公共服務。長期以來,在大城市范圍內,社區公共服務一般在街道、鎮層面配置,以行政事務受理、社區醫療衛生、文化活動為主體的服務站點的覆蓋面往往超過10平方公里,有的甚至在60平方公里以上。 將居委會辦公地點改造成“家門口”服務站,意味著在相同區域內配置更密集的服務站點,直接縮小了服務半徑。此外,“家門口”服務站按照“服務項目標準化”原則,理清職能部門的權責關系,如其承接社區事務受理中心下沉的215個服務事項,通過遠程幫辦系統可以現場辦理108項事務(案例A-02)。服務半徑縮小極大地提升了服務響應性,原來去街鎮行政事務受理中心需要2~3個小時辦理的業務真正實現“家門口”服務站內10分鐘得以解決(案例A-22)。

二是管理資源下沉。資金是社區治理活動得以正常運轉的基礎,政府作為資金的主導者,一般以財政撥款的形式向社區提供所需資金。但是,當資源向政府一端傾斜時,可能面臨高昂的行政成本(容志,2018)。對此,縱向黨政資源的下沉與橫向社會資源的鏈接增加了社區治理資源體量,提高社區及時響應居民需求、提供優質公共服務的能力。此外,數據資源是信息化時代下社區服務質量提升的重要依托。“家門口”服務站建立以來,數據和信息開始向村居下沉(案例A-08),這為社區由被動式、普適化管理轉向主動式、個性化管理創造資源條件,進而提升居民對社區公共服務移情性的感知與評價。

三是條塊關系調整。基層社會事務和社會矛盾常常涉及安全、維穩等多個方面,需要多個職能部門聯合處理。但條塊分割的存在導致基層治理普遍存在一個問題,即當問題涉及多個部門且沒有明確的首要和最終責任承擔部門的時候,就會陷進“誰都可以(有權)管,誰都可以不管”的“怪圈”(陶振,2017)。重心下移政策推動各職能部門的執法力量下沉到“家門口”服務站,村居委書記有權牽頭各職能部門協同處理那些以前僅由職能部門做的事情,“倒逼”各職能部門在基層有所作為。這增強了社區及時響應居民需求、兌現其服務承諾的速度與能力,進而提升社區公共服務質量的可靠性與響應性。

四是多元主體參與。社區受到人力成本和財政的約束,無法根據服務體量進行相應人力資源的配置,成為制約公共服務質量提升的重要因素。“家門口”服務站成立以來,各主體逐漸向基層社區下沉,主要包括黨政人員、專業人員與志愿者等。一方面擴充社區專業服務隊伍,解決了社區服務人員數量的短缺,緩解了社區治理中服務人員與服務需求不匹配的問題;另一方面彌補了社區服務人員質量的不足,增強了“家門口”服務站工作人員的專業化能力,提升社區公共服務質量的保證性。

五是基層人員賦能。基層社區治理過程中可能面臨社區服務人員實際能力與下沉資源、服務等所需能力不匹配的問題,當社區服務人員實際能力小于承接所需能力時,就會制約社區服務質量的優化與提升。對此,在“家門口”服務體系中,區級與街道級政府主要通過業務培訓的方式實現專業知識轉移,提高社工的業務能力和突發事件處置能力。同時,社工可以直接操作一些較簡單的業務,真正做到“讓群眾少跑一趟路、少進一扇門、少找一個人”的服務承諾,提高居民對社區公共服務可靠性與移情性的質量感知與評價。

(二)治理重心下移的結構效應

資源要素下沉為社區公共服務供給提供了物質與非物質基礎,然而,僅有治理資源不一定能夠形成優化的服務質量(吳青熹,2020),社區對匯聚資源的承接與轉化能力更是影響社區公共服務質量提升的關鍵環節。對原始訪談資料的編碼結果顯示,根據資源互動的類別與屬性,提煉概括出社區公共服務生產網絡這一核心范疇。從本質上說,社區公共服務生產網絡是一個涵蓋政府部門、社會組織、社區居民等多元主體要素,由空間網絡、行動網絡、知識網絡與資源網絡所構成的基層治理網絡,如圖2所示。其中,空間網絡是該網絡的基本要素;資源網絡是網絡運行的資源保障;行動網絡是生產網絡的動力支撐;知識網絡是該網絡的知識與技術支撐,它們共同作用于社區公共服務質量的提升。

公共服務生產網絡對社區公共服務質量的結構效應主要體現在以下四個方面。一是空間網絡。“家門口”服務站按照“四化”原則激活不同服務空間的資源要素,形成“上下延伸、橫向輻射”的公共服務空間網絡。首先是服務空間的上下延伸,如以建設的40個居民區服務站為中心實現服務門口辦,向上延伸6個綜合服務園實現服務就近辦,向下延伸搭建居民互助服務平臺實現服務互助辦,從而構成全覆蓋的“家門口”服務體系(案例A-02)。其次是服務空間的橫向輻射,如充分利用室內戶外各種場所,包括社區內的小廣場、斜角亭、門廳等多個服務點,形成“一站多點”模式(案例A-06)。“橫向到邊、縱向到底”的公共服務空間網絡,推動了社區公共服務的就近化、便捷化,提升社區全方位滿足居民需求的速度和能力,進而提升居民對社區公共服務響應性的質量評價。

二是行動網絡。行動網絡是由多主體之間的互動所形成的關系網絡,有利于推動社區治理共同體的構建(陸海燕,2020)。首先是聯勤聯動網絡。“家門口”服務站主要圍繞“聯合指揮、聯合預警、聯勤發現、聯勤處理、聯考評價”五個環節展開,形成“智能發現-智能研判-部門處置-考核評價”的管理流程,推動服務流程由縱向科層制管理轉向扁平化管理,增強社區對緊急事項的反應能力,提高社區應對突發事件的速度和效率。其次是共同生產網絡。服務站利用自治金項目,推動在“項目設定-項目協調-項目評估”環節形成居民參與的完整閉環,激發社區居民的參與積極性。最后是無縫隙管理網絡。一方面通過落實錯時和延時服務制,為居民提供“24+365”時間的無縫隙;另一方面通過“1+3+X”治理工作體系,實現社區和街面服務空間的無縫銜接(案例A-08)。“織密網、兜邊網”的網絡結構能夠及時、全面地回應居民服務需求,進而提升居民對社區公共服務響應性的質量評價。

三是知識網絡。在各種資源要素下沉到基層的過程中,知識這種非物質形式的要素往往被忽略。然而,下沉的知識與服務、數據等資源的互動和共同作用所構建的知識網絡也是社區服務能力提升的關鍵因素。一方面是服務知識網絡。區地工委通過設計系統性的培訓內容,賦予社工一口受理居民需求的能力(案例A-12),居民遇到的辦事“馬拉松”與問題“多傳手”能夠得到改善;同時,設置“前期培訓-中期模擬會議-后期評比”機制,激勵社工自主性地提高個人業務能力。另一方面是信息知識網絡。“家門口”服務站沿循“數據下沉-數據獲取-數據分析-特色應用場景開發”路徑對下沉資源進行的開發與整合,能夠為社工獲取、掌控和處理信息賦能,促進社區提供精準化服務的能力。

四是資源網絡。社區對下沉資源的整合與“盤活”是其服務效能提升的關鍵。“家門口”服務站構建“內外聯動”的資源網絡,將下沉資源對照服務清單、需求清單發揮到最高能級。首先是多元資源網絡。“家門口”服務站通過區域化黨建聯建,鏈接社會各方的資源,一方面增加了社區提供公共服務的資源容量,提高社區提供系統化、多樣化服務的能力,提升社區公共服務質量的可靠性;另一方面通過不同資源的對接與融合,發揮公共與社會資源的協同增效功能提升社區公共服務的保證性。其次是自治資源網絡。社區居民是社區自治資源的主體,對其來說最基本的就是發言權,既要保證成員之間的平等自由權,又要保證社區居民能夠進入決策過程(博克斯,2013)。以解決居民問題為目標、聽取居民意見為方式的“三會制度”撬動、挖掘自治資源,把社區居民力量充分激活。基層參與主體的增加,能夠有效地開展自我服務與志愿服務,有利于提升社區公共服務效能和質量。

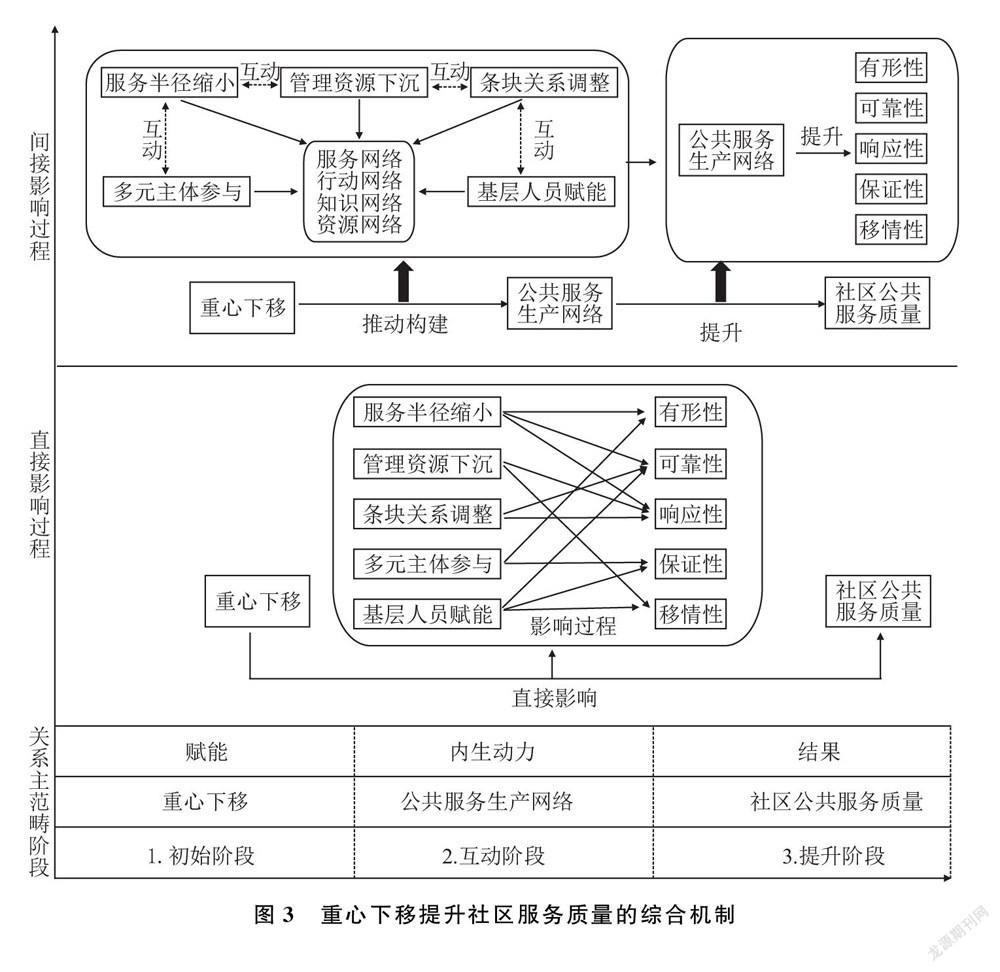

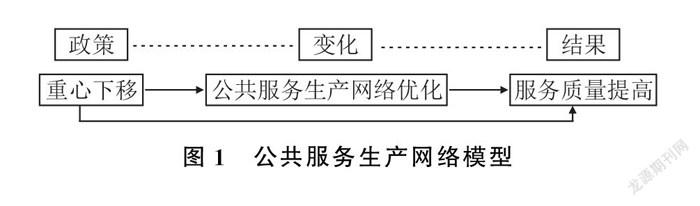

(三)重心下移提升社區服務質量的綜合機制

如前文所述,重心下移提升社區公共服務質量有兩個機制:一是基礎效應。治理重心下移本身是一個結構性調整,縮小服務半徑,提升服務可及性,對社區公共服務質量產生直接影響。二是結構效應。治理重心下移的資源、人員、知識、信息等要素的匯聚與互動,建構與優化社區公共服務生產網絡,實現基本公共服務體系的再造,對社區公共服務質量提升具有根本性影響。因此,重心下移對社區公共服務質量的整體影響呈現“兩路徑、三階段”特征,如圖3所示。兩路徑就是基礎效應與結構效應,三階段包括初始階段、互動階段與提升階段。

首先,初始階段的主要任務是治理重心下移政策在“家門口”服務站的推行和落實。其手段是將服務、資源、人員以及知識等基礎要素下沉到基層社區以增加社區的資源含量,從整體上提高社區向居民提供就近化、便利化服務的能力,提升居民對社區公共服務質量改進的感知與評估。在這一階段,重心下移是社區公共服務質量提升的初始變量,對社區公共服務質量提升產生直接影響,且不同下沉要素對社區公共服務質量的影響具有差異性。

其次,隨著各項資源在基層社區的匯聚,在制度和機制的約束下要素進行互動,治理重心下移對社區公共服務質量的影響進入第二個階段:互動階段。在該階段,資源要素被融合形成由“服務網絡、行動網絡、知識網絡、資源網絡”構成的公共服務生產網絡。該網絡本身是一個系統性、協同性的結構,其產生的邏輯起點是由資源互動實現的服務網絡延伸,主體、知識、資源等要素才能夠進行更大范圍、更高質量的互動與整合。內含激勵機制、評估機制的知識網絡為多元主體進一步整合生產資源提供動力,也為服務網絡的延伸提供技術保障。由此可見,互動階段的本質是由資源要素互動、子網絡調適引起的基層治理結構的調整與重塑。

最后,伴隨公共服務生產網絡的形成及效應發揮,整個影響過程進入最后的質量提升階段。公共服務生產網絡模型依托其結構框架,通過“服務空間拓展延伸、服務生產合作流程規范、服務生產主體信息賦能、服務生產資源配置優化”四個策略作用于社區公共服務質量的提升。其充分解構了傳統社區治理的一元化和碎片化缺陷,推動形成“內部重構、外部協同”的社區治理新格局,為提升社區公共服務能力與服務質量提供根本性、可持續性的支撐。由此可見,在治理重心下移提升社區公共服務質量的因果鏈條中,資源要素互動形成的服務生產網絡是中介變量,發揮了部分而非完全的中介效應。

六、結論

在新時代建設社區治理共同體的語境下,治理重心下移不再是簡單的資源下沉,而是一個以服務半徑縮小、管理資源下沉、條塊關系調整、多元主體參與、基層人員賦能為特征的治理結構調整。在這個過程中,下沉要素與基層空間中的多元主體充分互動融合,建構和優化了包容性、整合性的公共服務生產網絡,重塑公共服務流程,系統提高了社區公共服務的可及性和滿意度。從長遠角度看,構建和完善這種系統性、多元性和調適性的社區公共服務生產網絡,對于有效推進治理重心下沉,持續提升社區公共服務質量意義重大。特別是部分地方還存在資源下沉不充分,權力不放不到位、居民參與不全面等現象,導致社區公共服務難以滿足居民的現實需求,解決這些問題需要進一步加強和完善以下四大機制。

第一,構建社區公共服務資源精準配置機制。研究發現簡單的資源下移在一定程度上會提升社區公共服務質量,但不具有可持續性。因此,要從縮小基層服務半徑、調整條塊關系、賦能基層人員等多元化的具體情境方面下移治理資源,不僅關注人員、資金、權力等治理資源下移,更要重視政府注意力、知識、能力等資源向社區轉移,增加下沉資源與社區治理的適配度。同時,注重大數據、區塊鏈、數字化等新型治理資源的開發與運用,加大對基層服務人員的技術賦能,提高資源的精準利用效率與治理效能。

第二,優化“條塊”整合協同機制。治理資源下移與社區公共服務質量之間關系復雜,二者之間并非簡單的正向線性關系,社區治理中的“條塊”關系不暢是限制其“接得住”下沉資源的能力與公共服務質量的體制性因素。對此,需要調整理順職能部門之間的關系與職責,整合條塊體制內各層級、各部門之間的治理資源,形成社區服務的合力。并根據社區服務需要與重點,動態調整與優化組合條塊內的服務資源,增強條塊關系協同機制的靈活性。

第三,夯實社區共同體合作治理機制。研究發現,基層社區治理無法通過建構一個制度或政策就可以解決,在機制約束下多元主體的互動才可以推動基層公共服務體系運轉。對此,必須重視社區公共服務生產網絡的形成與優化,重點關注資源要素之間的關系與互動,以下沉“小資源”撬動和盤活社會“大資源”,開發社會組織、居民、企業等橫向治理資源,激發基層治理的內生動力與外生活力,促進基層治理資源效用最大化,根本性地提升社區公共服務質量。

第四,創新社區公共服務反饋機制。社區公共服務質量提高的目標是滿足居民的優質服務需求,居民對社區公共服務的有形性、可靠性與保證性等評價也是直接影響社區服務效能的關鍵。對此,需要堅持需求導向,構建響應敏捷的公共服務體系。運用新技術描繪居民需求畫像,主動發現與精準感知居民的多元化需求。完善居民需求反饋渠道,建立多層次的需求清單,動態掌握居民的發展性需求。利用多元資源與技術,優化公共服務方式,精準高效地回應居民的服務需求。

參考文獻:

[1] 陳水生、葉小夢,2021:《調適性治理:治理重心下移背景下城市街區關系的重塑與優化》,《中國行政管理》第11期。

[2] 陳振明、耿旭,2014:《公共服務質量管理的本土經驗——漳州行政服務標準化的創新實踐評析》,《中國行政管理》第3期。

[3] 郭春甫、茍粒媛、吳世坤,2016:《基于公眾感知的貧困縣公共服務質量影響要素實證分析?——以國家級扶貧工作重點縣P縣為例》,《宏觀質量研究》第4期。

[4] 郭圣莉、張良,2018:《如何實現城市社會治理重心下移》,《國家治理》第3期。

[5] 劉鳳、傅利平、孫兆輝,2019:《重心下移如何提升治理效能?——基于城市基層治理結構調適的多案例研究》,《公共管理學報》第4期。

[6] 劉偉,2010:《難以產出的村落政治:對村民群體性活動的中觀透析》,中國社會科學出版社。

[7] 李增元、李芝蘭,2019:《新中國成立七十年來的治理重心向農村基層下移及其發展思路》,《農業經濟問題》第11期。

[8] 理查德·C.博克斯, 1978:《公民治理——引領21世紀的美國社區》,中譯本,中國人民大學出版社。

[9] 陸海燕,2020:《政府倡議、行動網絡與共同生產——以兩個全國社區治理和服務創新實驗區為例》,《廣東行政學院學報》第6期。

[10] 羅紅霞、崔運武,2015:《悖論、因果與對策:關于社區居委會職責的調查思考》,《理論月刊》第7期。

[11] 容志, 2018:《推動城市治理重心下移:歷史邏輯、辯證關系與實施路徑》,《上海行政學院學報》第4期。

[12] 容志、秦浩, 2020:《上海“家門口”服務體系建設的成效、問題與對策》,《科學發展》第11期。

[13] 陶振,2017:《大都市管理綜合執法的體制變遷與治理邏輯——以上海為例》,《上海行政學院學報》第1期。

[14] 王宏選,2016:《現代村規民約的組織創新與治理重心》,《甘肅社會科學》第2期。

[15] 翁俊芳、劉偉,2020:《治理重心下移能否提高鄉村治理的有效性?——湖北秭歸“幸福村落”建設再審視》,《中國農村研究》第1期。

[16] 翁列恩、胡稅根,2021:《公共服務質量:分析框架與路徑優化》,《中國社會科學》第11期。

[17] 吳恒同,2019:《城市城鄉社區治理重心下移:理論闡釋與機制分析》,《云南行政學院學報》第2期。

[18] 吳青熹,2020:《資源下沉、黨政統合與基層治理體制創新——網格化治理模式的機制與邏輯解析》,《河海大學學報(哲學社會科學版)》第6期。

[19]? 徐勇,2007:《政權下鄉:現代國家對鄉土社會的整合》,《貴州社會科學》第11期。

[20] 楊寶,2014:《政社合作與國家能力建設——基層社會管理創新的實踐考察》,《公共管理學報》第2期。

[21]? 張晉藩,2017:《中國古代國家治理的重心——“民惟邦本,本固邦寧”》,《國家行政學院學報》第4期。

[22]? 張琳、席酉民、楊敏,2021:《資源基礎理論60年:國外研究脈絡與熱點演變》,《經濟管理》第9期。

[23] 張毅、陳玲、王藝凝,2020:《重心下移背景下基層社區組織任務偏差的影響因素》,《學習與探索》第5期。

[24] 詹軼,2015:《論中國社會組織管理體制的變遷——現代國家構建的視角》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》第4期。

[25] 周飛舟,2012:《財政資金的專項化及其問題——兼論“項目治國”》,《社會》第1期。

[26] 朱麗葉·M.科賓、安塞爾姆·L.施特勞斯,2015:《質性研究的基礎形成扎根理論的程序與方法》,中譯本,重慶大學出版社。

[27] 鐘爽、朱侃、王清,2021:《公共危機中政治動員運行機制研究——基于2015年以來38個重大公共危機案例的分析》,《政治學研究》第2期。

[28] Barney, J.,1991,Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management,17 (1):99-120.

[29] Bob, L. Johnson, Jr, 1995, Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of Organizations, Educational Resources Information Center, (9) :101-122.

[30] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L.,1988, SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service Quality, Journal of Retailing, 64(1):12-40.

[31] Pierson, P.,1993,When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change, World Politics,45(4):592-648.

How Does the Downward Shift of Governance Core Promote the Quality of Community Public Service?

—Based on the case analysis of “doorstep” service system in S New District

Rong Zhi and Xing Yiqing

(School of Political Science and Public Adminstration, Wuhan University)

Abstract:The improvement of community public service quality is of great significance for the realization of high quality life in the new era. However, the relationship between the downward shift of the center of gravity and the improvement of community public service quality has not yet been clarified enough, while the specific action path is still a “black box” to be explored. This paper, taking the grassroots practice of “doorstep” service system in S New District as an example, conducts a multi-case analysis and innovatively constructs the theoretical model of the downward shift of governance focus for the improvement of community public service quality, followed by an interpretation of its action path and internal mechanism. It is found that the downward shift of governance center is essentially a structural adjustment of grassroots governance pattern, which includes actions of reducing the service radius, adjusting the relationship between blocks, sinking management resources and guiding diversified participation. This adjustment not only directly increases the quantity of public service and improves the performance of community public service, but also promotes the reconstruction of community public service system by constructing and perfecting the production network of community public service, so as to improve the quality of community public service as a whole. In practice, it is of great significance to build a systematic, diversified and adaptable production network of community public services for the promotion of the sinking of governance focus and the continuous improvement on the quality of public services.

Key Words:governance core; public service production network; community public service quality

責任編輯 鄧 悅