基于步行可達性的“15分鐘社區生活圈”覆蓋率研究

邱晨 王志遠 廖建軍

摘要:構建高效便捷的“15分鐘社區生活圈”是滿足人民對美好生活需要的重要舉措。基于開源數據POI及建筑數據和城市步行網絡,運用城市網絡分析工具箱(UNA)對南沙城區“15分鐘社區生活圈”各類設施可達性進行分析,按照覆蓋標準,將分析結果轉換為“15分鐘社區生活圈”設施覆蓋率并對其進行研究,覆蓋率包含建筑覆蓋率和人口覆蓋率兩個維度,最后引入發展協調度的概念設施對覆蓋水平進行綜合評價。研究表明,南沙城區餐飲設施、交通設施、商業覆蓋率較高,小學、養老設施和文化設施急需提升;東里、深灣、東灣、東井片區急需提升公服設施數量。結合城市治理對提升南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋率作出建議。

關鍵詞:15分鐘社區生活圈;步行可達性;覆蓋率;POI興趣點

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2022.03.011

改革開放以來,我國經濟高速發展,城鎮化水平快速提升,但在經濟快速發展的同時,城市問題日益突出,交通擁堵、環境污染等問題雖有明顯改善,公共服務設施配置與人口匹配程度的問題卻日益突出。我國已進入高質量發展階段,社會主要矛盾發生了轉變,滿足人民日益增長的對美好生活的需要和堅持以人民為中心的發展思想是今后規劃工作的兩條主線。構建“15分鐘社區生活圈”是提高人民生活水平、滿足人民對美好生活的需求的重要舉措。服務設施點的空間地理信息是“15分鐘社區生活圈”評價研究的主要數據,大數據時代的到來為生活圈研究帶來了全新的方法,本文借助POI(Point of Interest)這一開源數據,通過步行可達性測度,得出“15分鐘社區生活圈”設施覆蓋率,為南沙城區“15分鐘社區生活圈”優化提出建議。

一、“15分鐘社區生活圈”相關研究

生活圈概念最早出現在日本政府于1965年制定的《農村生活環境整備計劃》中;[1]1969年5月,日本政府在《第二次全國綜合開發計劃》中提出了“廣域生活圈”的概念。[2]韓國在《全國國土綜合開發計劃》中也提出了“生活圈”的概念,[3]宏觀上用來緩和城鄉生活環境的差距,微觀上則將生活圈的概念應用于住區規劃。同時提出依據生活圈等級對公共服務設施進行配置,強調公共服務設施的步行可達性。[4]

國內相關研究中,在“生活圈”的層級劃分方面,柴彥威以北京為例,分析居民時空行為特征,將生活圈劃分為四個層級,分別為基礎生活圈、通勤生活圈、擴展生活圈和協同生活圈;[5]官鈺等人從時間、空間和行為三個評估維度將鄉村生活圈劃分為四個層級。[6]在“生活圈”邊界劃定方面,魏偉等人借助“城市人”的理論,在供需匹配原則下辨析典型人居空間,劃定15分鐘生活圈的空間邊界。[7]在“生活圈”與城市安全方面,劉旸等人針對三級生活圈構建不同層級的健康安全單元,對不同類型的健康安全設施提出了配置標準,并針對健康安全單元提出空間優化策略。[8]在“生活圈”宜居性評估方面,王偉等以開源POI數據和調查問卷結合為基礎,從三個層面構建指標體系,對生活圈進行等級評估與分類,并對生活圈存在的問題提出優化策略。[9]

在規劃實踐方面,上海最早發布了《上海市15分鐘社區生活圈規劃導則(試行)》(以下簡稱《導則》),《導則》聚焦居民日常“衣食住行”,并考慮不同類型居民差異化需求,在統一的規劃目標、理念和行動原則下,根據區位及開發情況,針對新建地區、已建地區、存量社區三種類型制定不同的政策。長沙市聚焦“一圈兩場三道”,發布《長沙市“一圈兩場三道”建設兩年行動計劃(2018-2019年)》,以滿足看病、上學、健身、養老等功能為目標,以街道、社區為基本單元考慮畫圈和配套問題,重點打造64個“15分鐘生活圈”在內的“一圈兩場三道”建設。《廣州市國土空間總體規劃(2018-2035年)》草案提出,到2035年,主城區、南沙副中心和外圍城區要實現衛生、教育、文化、體育、養老等社區公共服務設施15分鐘步行可達覆蓋率90%。

二、研究區簡介及數據構建

(一)研究區概況

南沙區位于廣州市南端,面積803km2,2020年南沙區常住人口84.65萬人,GDP為1 846億元。南沙區是廣州唯一的城市副中心,是粵港澳大灣區的地理幾何中心,也是連接粵港澳大灣區“9+2”城市群的重要樞紐節點。

(二)研究范圍確定

本文選擇的研究區域為南沙城區,由于在各種規劃中南沙中心城區并未標明具體的范圍線,故本研究將研究區域確定為南沙城區,具體為南沙街道全境及黃閣鎮南側坦尾村、角門村、東里村、東灣村部分區域。以此范圍作為研究區域,主要是考慮到此片區為南沙城區,既包含城市新區建筑也包含老舊小區,老舊小區設施配套較成熟,是典型的新舊小區都包含的區域,具有極大的研究價值。研究區總面積約75.35km2,總人口約25.01萬人。本文為了準確描述研究結果,在現有行政村界的基礎上,對部分邊界進行調整,將研究范圍劃分為南橫、塘坑、東井、深灣、大涌、鹿頸、廣隆、坦尾、板頭、紅嶺、南北臺、蕉門、蘆灣、東瓜宇、金洲、坦頭、沙螺灣、東灣、東里、鳳凰、南沙、大嶺22個研究片區,各片區具體范圍如圖1:

三、研究方法

(一)“15分鐘社區生活圈”評價范圍的確定

“15分鐘社區生活圈”服務距離即居民以居住建筑為出發點,在步行15分鐘內所能經過的最大路程。正常情況下,成年男性、成年女性、老人和小孩的步行速度分別為4.5km/h、4.0km/h、3.5km/h和4.0km/h,本文綜合考慮各類人群步行速度后,確定“15分鐘社區生活圈”評價范圍為1000m。

(二)研究方法

本文引入步行可達性的概念來反映A居民從B居住建筑出發沿步行路網步行1000m獲取“15分鐘社區生活圈”C類設施的便利程度的數值。運用城市網絡分析工具箱UNA(urban network analysis)對居住建筑進行1000m步行可達性分析,數值越高則表示居民A到達C類設施的選擇性越多,便利度越高。最后將便利度通過“覆蓋標準”量化為“覆蓋率”評價C類公共服務設施是否將B居住建筑覆蓋。

(三)覆蓋標準

“15分鐘社區生活圈”覆蓋標準是指各類公共服務設施是否滿足“15分鐘社區生活圈”的標準要求,即從居住建筑出發沿步行網絡步行1000m內是否能夠到達該類設施。本文在判定是否被“15分鐘社區生活圈”覆蓋基于以下幾點考慮:一是各類公共服務設施之間是否存在相互替代的可能性;二是公共服務設施是否為滿足日常生活必須要設置的;三是對于文化、健身、交通、休閑、養老設施來說,只要存在其二級分類中的一類設施則可以滿足居民生活需要,即視為“覆蓋”。

基于以上考慮,各類設施覆蓋標準如下:文化設施中,科技館、圖書館、文化宮、展覽館、美術館、博物館中存在一個即可“覆蓋”;幼兒園和小學同時存在才可記為教育設施“覆蓋”;健身設施中,體育館、體育場館、健身場所中存在一個即可“覆蓋”;醫療設施中,綜合醫院、疾控中心、專科醫院、社區衛生服務中心和診所中存在一個且存在藥店才可“覆蓋”;交通設施中,公交站和地鐵站存在一個即可“覆蓋”;在購物中心、超市和便利店三者之中,僅需存在一個并且菜市場必須存在才可記為購物設施“覆蓋”;餐飲設施中,中餐廳或者外國餐廳存在一個且存在快餐廳才可“覆蓋”;休閑設施中,公園廣場和風景名勝存在一個,即可“覆蓋”;機構養老和社區養老兩者之中,只要存在一個即可記為養老設施“覆蓋”。

(四)覆蓋率

本文引入覆蓋率的概念來評價“15分鐘社區生活圈”各類設施的覆蓋情況。覆蓋率即C類設施覆蓋B居住建筑的數量與總居住建筑數量的比值。覆蓋率越高則表明可以獲取C類設施服務的B居住建筑越多。本文從建筑覆蓋率和人口覆蓋率兩個維度來反映“15分鐘社區生活圈”覆蓋率。

(五)公共服務設施分類

本文以滿足居民對城市公共服務設施的需求、為居民提供更多優質公共服務為出發點,將“15分鐘社區生活圈”公共服務設施分為9大類,分別為文化、教育、健身、醫療、交通、購物、餐飲、休閑、養老。

(六)數據收集與處理

1.POI數據

本文研究的POI數據來自于網絡開源數據。本文利用高德地圖開放平臺獲取研究區POI數據。每條POI數據都包括一系列字段信息,如名稱、地址、經緯度等。在GIS中添加POI數據XY坐標后,將POI數據導入GIS,經過數據清洗后得到研究數據。最后,根據研究需要,將POI研究數據劃分為9個一級分類、13個二級分類。本文所研究POI數據總計4 187條,POI研究數據詳細信息如下表1:

2.步行路網數據

路網信息數據由BIGMAP獲取,在GIS中進行空間校正。由于BIGMAP獲取的道路數據是單線,為了更加真實地模擬居民的步行路徑,需要識別出帶有隔離帶的道路,手動將道路單線繪制為雙線數據,在人行道處將雙線數據用線要素進行連接,這樣才能更加真實的模擬居民的步行路徑。隨著技術的發展,道路數據獲取會更加容易、更加精細化(圖2)。

3.居住建筑數據

為了更加精準的模擬步行者的真是步行路徑,本研究以居住建筑為研究單元,建筑數據由百度地圖獲取,在GIS中進行空間校正,只保留居住類型建筑數據,之后再根據遙感影像將缺失數據補錄進建筑數據中(圖3)。本文將居住建筑在GIS中利用要素轉點工具將居住建筑面要素轉換為點要素,將點要素作為居民的出發點進行可達性分析。

4.人口數據

本文人口數據來源為百度地圖慧眼,數據精度為200m*200m,單位為人。將人口數據處理后,繪制成如圖4所示的人口密度分布圖。從圖中可看出各研究區人口密度分布差異較大,其中人口比較密集的片區有南沙舊鎮、今洲廣場和萬達廣場,且今洲廣場與萬達廣場兩個人口密度中心有合并為一個中心的趨勢。

為了更加準確描述建筑人口,本文根據獲得的矢量人口數據在GIS里進行相交操作,將每個矢量人口格網數據按照居住建筑面積在本格網中的比例,將人口粗略的分配到建筑中去。此操作忽略了因建筑高度的不同而造成的建筑面積的不同,從而導致部分建筑人口數據偏離較大,但可以作為建筑人口參考,初步研究居住建筑人口與“15分鐘社區生活圈”服務設施的關系。本操作需要使用到GIS里的地理處理中的相交命令以及Excel中的數據透視表、VLOOKUP等功能,在Excel里處理完后將處理好的各建筑人口用GIS屬性表里的表連接功能連接到16 408條建筑數據中去。

四、廣州南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋情況

(一)各類設施覆蓋結果分析

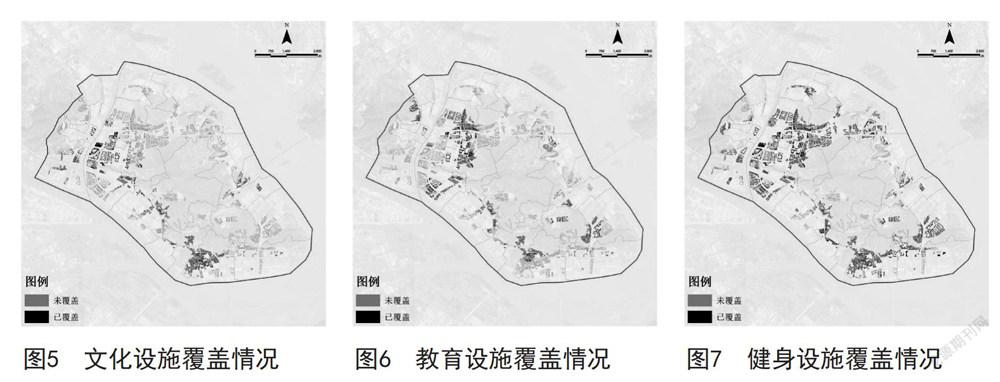

文化設施:由圖5可判斷出文化設施在研究區內建筑數據中覆蓋度較低,結合表2查詢到文化設施建筑覆蓋率僅為33.53%,人口覆蓋率為38.19%,文化設施覆蓋率未達到50%,覆蓋率較低。人口覆蓋率大于建筑覆蓋率,從側面說明人口密集的地方文化設施可達性相對高。文化設施主要覆蓋在環市大道西沿線和金洲—板頭—廣隆片區以及南沙—大嶺片區。

教育設施:由圖6可判斷出教育設施覆蓋度也較低,通過表2查詢到教育設施建筑覆蓋率為38.23%,人口覆蓋率35.91%。其中小學建筑覆蓋率42.97%,人口覆蓋率39.25%;幼兒園建筑覆蓋率86.93%,人口覆蓋率90.14%。結合教育設施覆蓋的標準為小學和幼兒園需要同時覆蓋,因此可知教育設施覆蓋率較低的原因為小學覆蓋率低。且從小學建筑覆蓋率大于人口覆蓋率來看,小學覆蓋區域主要在人口相對稀疏地區。南沙城區邊緣地帶存在大量的教育設施未覆蓋區域。

健身設施:圖7表明健身設施覆蓋度較高,通過查詢表2可知健身設施建筑覆蓋率為78.03%,人口覆蓋率為84.87%,健身設施覆蓋率較高。人口覆蓋率大于建筑覆蓋率,表明健身設施覆蓋區域人口相對密集。健身設施未覆蓋區域主要集中在城中村及南沙奧園、南沙境界、星河丹堤等一些別墅區。

醫療設施:從圖8可判斷出醫療設施覆蓋度一般,從表2讀出醫療設施建筑覆蓋率為66.35%,人口覆蓋率為72.48%。人口覆蓋率高于建筑覆蓋率表明醫療設施主要分布在人口密集區域。片區內醫療設施未覆蓋區域呈現出“大分散小聚居”的分布特征。醫療設施中藥店建筑覆蓋率為80.34%,人口覆蓋率為85.28%,覆蓋率相對較高;醫院(醫院/社區衛生服務中心/診所)建筑覆蓋率為76.79%,人口覆蓋率為78.93%,覆蓋率偏低。藥店和醫院覆蓋區域在空間上未重疊片區較多,從而造成醫療設施覆蓋率更低。

交通設施:從圖9可知交通設施覆蓋度較高,由表2知交通設施建筑覆蓋率為98.41%,人口覆蓋率為99.04%,交通設施覆蓋率較高,基本接近100%,從圖中可看出,交通設施未覆蓋區域主要為南沙境界、星河丹堤別墅區。

購物設施:從圖10可判斷出購物設施覆蓋度較低,查詢表2得出購物設施建筑覆蓋率僅為37.50%,人口覆蓋率為32.63%。其中菜市場建筑覆蓋率為37.50%,人口覆蓋率為32.63%,從菜市場建筑覆蓋率大于人口覆蓋率可判斷出菜市場主要分布在人口稀疏片區;商業建筑覆蓋率為98.60%,人口覆蓋率為99.45%。只有菜市場和商業同時覆蓋,才能記為購物設施“覆蓋”,由于菜市場覆蓋率較低,因此購物設施覆蓋率整體偏低。

餐飲設施:從圖11可判斷出餐飲設施基本全覆蓋研究區內居住建筑,查詢表2知餐飲設施建筑覆蓋率為95.69%,人口覆蓋率為97.22%。餐飲設施未覆蓋區域主要為深灣村和星河丹堤、南沙奧園別墅區。

休閑設施:從圖12可判斷出休閑設施覆蓋度中等偏上,查詢表2可知休閑設施建筑覆蓋率為72.51%,人口覆蓋率為76.76%。休閑設施未覆蓋區域主要分布在城區外圍村莊片區及部分別墅區。廣隆片區休閑設施覆蓋率較低,建筑覆蓋率未達到20%,廣隆片區雖然靠近蕉門河,但因沿河風光帶并未打造,造成廣隆片區濱水休閑帶缺乏,未來應重點打造蕉門水道濱河風光帶,提升廣隆片區休閑設施數量和質量。濱海水晶灣雖然靠近蕉門公園,但因小區未在蕉門公園方向道路上開步行出入口,因此休閑設施在1000m范圍內并未覆蓋該小區。

養老設施:從圖13可判斷出養老設施覆蓋度較差,查詢表2可知養老設施建筑覆蓋率為10.39%,人口覆蓋率為13.31%,養老設施覆蓋率不足15%。養老設施缺口較大,應著重增加養老設施數量,滿足居民對養老服務需求。

(二)“15分鐘社區生活圈”設施覆蓋水平綜合評價

綜合評價研究區內“15分鐘社區生活圈”設施覆蓋水平,本文引入發展協調度的概念來評價設施覆蓋的綜合水平。發展協調度記為9則表示B居住建筑被9類設施全覆蓋,發展協調度記為8則表示B居住建筑被8類設施覆蓋,以此類推。

極少區域發展協調度可達到9,發展協調度為9的居住建筑只存在于南沙—坑塘片區,此片區為原南沙鎮中心,設施配套非常完善。總體來看,大多數居住建筑發展協調度度位于5至7之間。包括金洲—板頭片區、南沙—坑塘—大嶺片區以及鹿頸片區發展協調度總體較高。研究范圍外部區域發展協調度較差,需要進一步完善公共服務設施。少量地區發展協調度為0,即不存在某類設施將其覆蓋,主要分布在星河丹堤和南沙奧園別墅區中。

從片區角度來說,本文用平均值和方差兩個維度判定片區發展協調度的情況。平均值反映的是各片區在研究范圍內發展協調度的基本情況,方差反映的是各片區內部設施覆蓋差異。從表3可知,南沙城區發展協調度高的片區為南沙、板頭、鹿頸、大嶺、金洲片區;發展協調度低的地區為東里、深灣、東灣、東井片區;需要指出的是紅嶺和大涌片區雖然發展協調度高,但其方差也較高,表明兩片區內部不同居住建筑的設施覆蓋度差異較大。

(三)廣州南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋水平提升建議

南沙區是廣州市唯一的副中心,未來發展潛力巨大,應完善各類公共服務設施,助推南沙城區實現高質量發展。根據各類設施覆蓋結果可知,南沙城區部分設施存在較大短板,對南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋水平提升提出以下建議。

1.創新公共服務設施供給機制

多元主體共同參社區生活圈編制機制。社區生活圈是以實施為目標的,包括各級政府、行業管理部門、居民、社會組織等在內的多元主體,共同參與到社區生活圈規劃編制和實施的過程中,以治理的方式來推動各項行動,確保生活圈的建設實施。

推進公共服務設施建設多元協作機制。在社區生活圈公共服務設施供給中,多元協作治理機制可以最大限度的提高對資源整合利用的效率。政府應厘清自身供給的主體責任,調節自身與市場的關系,引入市場機制,完善公共服務設施供給市場準入門檻,通過購買服務,扶持一批優秀公共服務設施供給企業,從而促使政府、社會組織及企業三方共同推進對社區生活圈基本公共服務供給的多元協作機制。

創新公共服務設施運營機制。在政府對公共服務設施負主體責任的前提下,引入市場的資金、技術和管理方式,提升公共服務設施的活力,降低公共服務設施運營成本。完善對運營企業的績效考核,引入競爭機制,對運營能力不足的企業進行淘汰,保障公共服務設施為居民提供高質量服務。

2.完善步行系統

優化步行道路系統。打造高密度的步行網絡,建設尺度宜人、通行舒適的步行道路。提高步行網絡的連續性,打通斷頭路,使居民步行出行更加便捷,在設有隔離帶的主干道上增加人行橫道或過街天橋,降低居民步行繞路系數。

提升步行環境。在城市各級道路中合理布局步行空間。減少機動車出入口對步行道路的隔斷。在步行空間增加景觀小品和休閑座椅,提高步行道路環境的舒適度與趣味性。提高步行道路夜間照明亮度,可采用地面照明、路燈照明、臨街櫥窗照明等多種照明組合方式,增加夜晚步行者安全感。通過打造高水平的步行環境,吸引更多居民選擇步行出行。

3.提升公共服務設施供給水平

差異化公共服務設施供給。針對不同地區制定具有差異化的公共服務設施供給政策,避免公共服務設施供給不足和低效浪費。對于人口密度高且覆蓋率低的地區,采用增加公共服務設施供給數量的方式解決供需不匹配的問題;針對人口密度低的地區,除了一些基礎保障型設施,其他公共服務設施可適當放寬供給標準,打造“30分鐘社區生活圈”,避免公共服務設施過量建設、低效使用。人口密度界限標準各地可結合實際情況,在財力允許的范圍內,制定不同的人口密度界限。

推進城市健康安全設施建設。本次疫情充分暴露我國醫療設施在社區一級的短板。醫療設施在日常提供診療服務的同時,還應承擔應對公共衛生事件和重大突發災害事件時的救援設施功能。教育設施、體育場館、運動場、廣場等遮蔽或者開敞空間在承擔其日常實現自身功能的同時,在重大災害發生時,還要有快速改造為應急避難場所和應急醫療設施的可行性。

提升公共服務設施供給品質。對重要的公共服務設施除了將其本身建設運行維護好,其周邊環境也要同步進行改造升級,打造出具有標志性的場所,使居民在心理上產生歸屬感,成為大家在心理上認同的精神家園。全方面滿足弱勢群體的日常生活需求,體現社會公平性。

創新公共服務設施供給方式。利用“大智移云”技術,推進“互聯網+”的公共服務設施供給方式。利用“互聯網+醫療”實現遠程醫療,讓居民足不出戶即可享受到高效便捷的醫療服務;利用“互聯網+圖書”讓居民便捷的利用網絡資源享受文化生活。

創新公共服務設施共享方式。提高公共資源利用效率,創新公共資源共享方式,推進公共資源全時段使用。小學結合居住區布置,白天承擔教學功能,傍晚可開放其運動場地供周邊居民使用,夜晚可作為停車場,緩解周邊公共服務設施緊缺問題。

提升土地利用混合度。鼓勵公共服務設施混合布局、臨近布局。南沙城區用地緊張,新建公共服務設施建設用地不能過度依賴新增建設用地來解決問題,應利用現狀公共服務設施,增加其他使用功能,實現一個建筑多種功能,提高土地利用效率,節約土地資源。挖潛存量土地,對閑置空間進行開發再利用,集中建設綜合服務中心,增加公共服務設施聚集度。針對不同類型人群日常出行軌跡,將部分設施就近布局。

五、結語

本文利用開源數據獲取POI點進行對南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋率的研究。從各類公共服務設施角度來說,南沙城區“15分鐘社區生活圈”覆蓋率有待提升,養老設施、文化設施、小學、菜市場覆蓋率較低,急需提升;幼兒園、醫療設施和休閑設施覆蓋率中等,需要進一步提升其覆蓋率;交通和餐飲設施覆蓋率較高,應重點提高其服務質量。分片區來說,各片區之間和片區內部各居住建筑之間發展協調度也存在較大差異,南沙、鹿頸、金洲片區總體發展水平較高,其他片區均需提升和完善“15分鐘社區生活圈”公共服務設施供給水平。

下一步研究重點應從“15分鐘社區生活圈”覆蓋率轉移到公共服務設施與人口的供需匹配上,更加準確地描述人口與公共服務設施數量的關系,研究不同年齡結構的人群對不同公共服務設施的需求,以及社區就業等問題。新冠疫情爆發暴露出我國在社區治理方面存在短板,如何提高對公共服務設施的精細化管理和建設“15分鐘社區生活圈”健康安全設施,彌補在城市管理上的缺失,實現社區“宜居、宜業、宜游、宜學、宜養”,值得進一步研究。

說明:本文系國家自然科學基金(編號:31901363)、湖南省社會科學基金(編號:18YBQ106)、湖南省教育廳科學研究優秀青年項目(編號:19B480)的階段性研究成果。

參考文獻:

[1]盧銀桃,侯成哲,趙立維,王珊.15分鐘公共服務水平評價方法研究[J].規劃師,2018,34(9):106-110.

[2]王文英.日本(1945-1986年)區域開發的歷史考察[J].江海學刊,2005(6):139-143.

[3]林子瑜.地方生活圈規劃與實施問題之探討[J].都市與計劃,1984(11):175-187.

[4]朱一榮.韓國住區規劃的發展及其啟示[J].國際城市規劃,2009,24(5):106-110.

[5]柴彥威,張雪,孫道勝.基于時空間行為的城市生活圈規劃研究——以北京市為例[J].城市規劃學刊,2015(3):61-69.

[6]官鈺,李澤新,楊琬錚.鄉村生活圈范圍測度方法與優化策略探索——以雅安市漢源縣為例[J].規劃師,2020,36(24):21-27.

[7]魏偉,洪夢謠,謝波.基于供需匹配的武漢市15分鐘生活圈劃定與空間優化[J].規劃師,2019,35(4):11-17.

[8]劉旸,劉復友.城市健康安全單元的設施配置及空間優化策略[J].規劃師,2021,37(3):28-34.

[9]王偉,吳培培,鞏淑敏,等.超大城市快速城市化地區社區生活圈宜居性評估及治理——以北京市四環至六環地區為例[J].城市問題,2021(10):4-14.

Research of the Coverage Rate of "15-Minute Living Circle "Based on Walking Accessibility

Qiu Chen, Wang Zhiyuan, Liao Jianjun

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract: Construct an efficient and convenient "15-minute community living circle" is an important measure to meet people's needs for a better life. Based on open source data POI, building data and urban walking network, this paper uses UNA (Urban Network Analysis kit) to analyze the accessibility of various facilities of "15-minute community living circle" in Nansha urban area. According to the coverage standard, the analysis results are converted into "15-minute community living circle" facility coverage rate and studied. The coverage rate includes two dimensions of building coverage rate and population coverage rate. Finally, the concept of development coordination degree is introduced to comprehensively evaluate the coverage level. The research shows that Nansha urban area has a high coverage rate of catering facilities, transportation facilities and commercial facilities, and primary schools, elderly care facilities and cultural facilities are in urgent need of improvement. Areas as Dongli, Shenwan, Dongwan, Dongjing urgently need to improve the number of public service facilities. Finally, suggestions are made to improve the coverage rate of "15-minute community living circle" in Nansha urban area based on urban governance.

Key words: 15-minute community living circle; Walking accessibility; Coverage; POI points of interest

■責任編輯:許? 丹