直播聊天室:鄉村聲景與私人空間公共化

劉鵬 李嘉宜

【摘要】本文通過田野調查,對魯南農村地區受網絡文化影響而產生的鄉村聲音景觀——直播聊天室進行介紹,重點探討了聲景的建立與影響鄉村私人空間公共化的過程。發現,在農村,村民選擇直播聊天室的互動方式可以使一個偏遠無聞的村落成為“網紅村”,并影響著鄉村變化,形成一種和諧的新空間。本文延續聲景的分析路徑,嘗試填補對聲景影響鄉村私人空間公共化案例研究的空白,強調直播聊天室這一聲音景觀于鄉村空間變化的影響以及鄉村日常生活與基層治理。

【關鍵詞】聲音景觀 ?鄉村傳播 ?公共化 ?社會生活

【中圖分類號】G206 ? ? ?【文獻標識碼】A

在鄉村,社交媒體在情緒、工作、人際關系等方面影響著農民的日常生活。其中,聲音扮演著重要角色。以網絡短視頻為代表的鄉村自主表達是塑造鄉村媒介形象的重要渠道。聲音往往更容易形成一個讓聽覺主體浸入的環境,“聽”,不像“看”那樣與外部世界保持距離而趨向客觀性,而是由聽覺者與外部世界產生身體的接觸而更趨向主體性。①所以,直播聊天室成為鏈接并塑造農村居民與鄉村生活的另一重要路徑。

在中國山東省費縣楊樹行村,有一位“拉面哥”程運付,他在2021年2月底登上了快手平臺熱榜,由此帶來大批主播涌入村莊。此后,該村村民逐漸接受并開始大量使用以智能手機為代表的新媒介技術物品,嘗試接觸直播,受限于技術和經驗,他們選擇了以聲音為主的直播聊天室,既進行線上活動,又在現實生活中相聚,由此意外形成了一種獨特的生活化的聯系和互動方式。

我們具體考察了名為“浪琊”的直播聊天室這一聲音景觀的建立及其對鄉村私人空間公共化過程的影響,嘗試填補對聲景影響鄉村私人空間公共化案例研究的空白。

一、聲景與鄉村移動類新媒體

聲音景觀被認為是任何可以研究的acoustic field(聲場)②。這一概念更強調個體在被創造的聲音景觀中如何進行自我理解,并在作為整體的個體與社會中,以一種聲音交往的方式,通過聽與聲音、聽覺者、環境建立聯系③。于是,在感官方式/聽覺方式影響下,物理意義上的聲音環境與作為聽覺經驗的聲音景觀之間得以連接。在這一過程中,聲音環境是中性的,被連接的兩者相互塑造。這一理論被廣泛應用于錄制磁帶與社會運動、聲音與建筑、消費研究等多個領域。事實上,聲音景觀理論為解決聽覺在獲取內容和意義的問題之外,還作為一種方式,為解決在鏈接并塑造聲音景觀的路徑問題上提供了一種可能。

以往的鄉村移動類新媒體研究,往往聚焦在視覺層面并體現在生產特點、媒介賦權、城鄉關系、數字勞動等角度上,忽視了鄉村移動類新媒體發展中的聽覺在場,聲音與聽覺傳播的研究有待深入。

二、私人空間與公共化

私人空間是“以個體獨立人格為基礎的私人活動與私人交往空間”④。

我們在本文中所探討的公共化,是指在一定社會活動的影響下,原本的私人空間中個人化的成分降低并逐漸成為公共空間的過程。這種公共化所探討的是一種以業緣、地緣、趣緣等關系結構而成的社會組織空間。這是一種更生活化、關系化的公共空間⑤。

在鄉村,在傳統的社會空間中,公私空間處于二元分離的狀態。而在移動媒介的介入下,人們通過各種活動在私人空間中進行公共化表達,迅速成為活動的引導者,并影響著網絡空間與現實社會空間。

三、研究方法:置身楊樹行村的田野調查與網絡生活志

(一)研究對象與方法

我們在楊樹行村進行了為期6個月的田野調查。“浪琊”直播聊天室是基于快手平臺的直播聊天室,近六成的村民參與過這個聊天室的活動,是當地村民熟知的一個聊天室。直播聊天室、參與者及其所依賴的直播技術都處于一種文化意義上的虛擬網絡的情景(context)中。他們在同一個虛擬的網絡空間中進行在線交流,又在同一個現實的地理空間中進行社會生活的互動。

(二)抽樣與招募

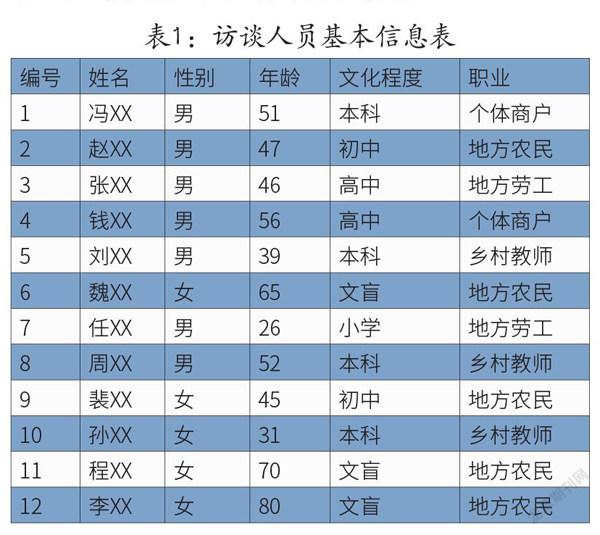

經過滾雪球式抽樣,我們最終確定了12個訪談對象,他們與“浪琊”直播聊天室都有一定的親密關系。這種親密關系一方面體現在訪談對象長期參與其中,另一方面體現在訪談對象在“浪琊”直播聊天室的高活躍度。

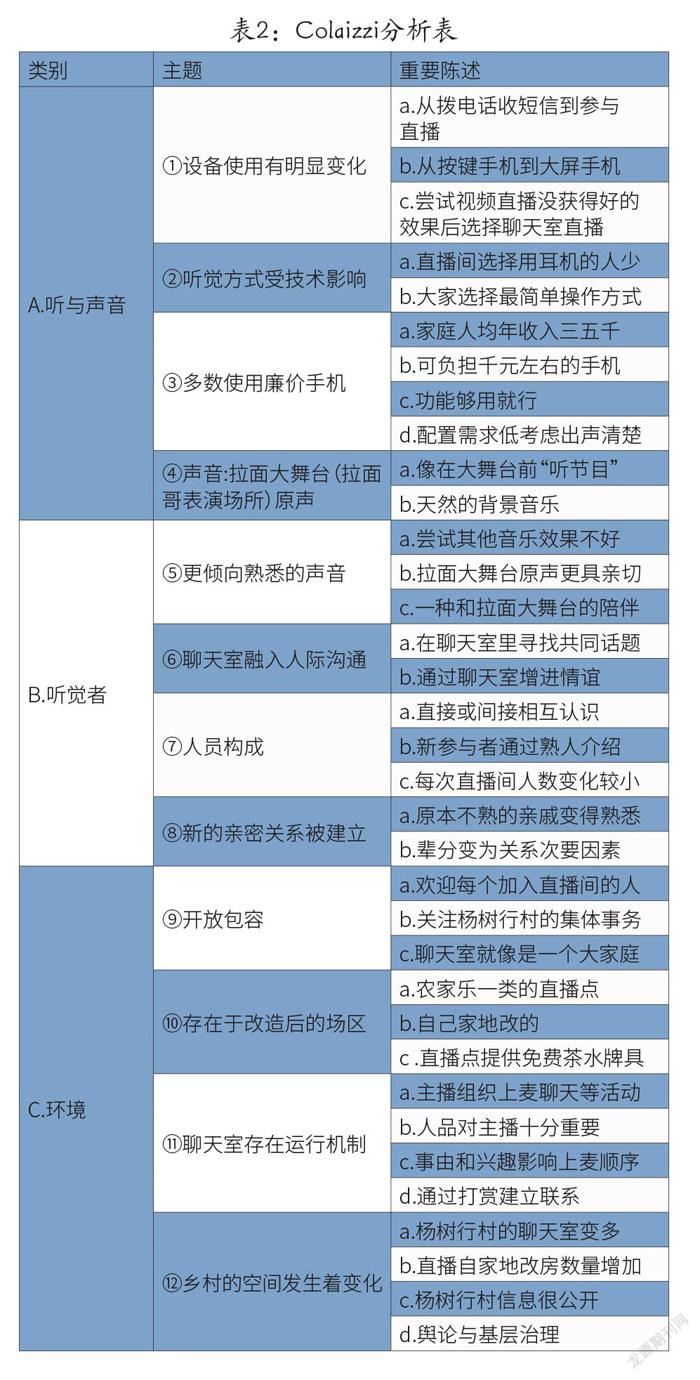

在訪談中,我們通過詢問他們在楊樹行村的生活史作為開放式訪談的導入。我們讓參與者自由地談論直播聊天室對于他們生活的影響以及對村民行為的改變。在經過多次訪談后,我們從參與者的經歷中提取了重要陳述。同時,我們將參與式觀察的記錄以及其他材料分發給不同的村民進行交叉驗證,來保證獲取資料的準確性。我們還通過多次回訪,來確認收集信息的飽和度。根據不同的定類描述,我們將其分別歸入聽與聲音、聽覺者、環境三個具體的類別。

(三)數據分析

為了實現對聽與聲音、聽覺者、環境三類分析內容的可操作化,我們選用了Colaizzi 7的現象學方法(Colaizzi, 1977)進行分析。該方法分為: (1) 閱讀清洗訪談文本,(2) 提取重要陳述,(3) 創造意義單元(根據需要重復步驟 1~3 以澄清參與者的陳述),(4) 組織主題雛形,(5) 合成定類描述,(6) 構建類別,(7) 驗證結果。

四、分析:聽與聲音、聽覺者、環境

(一)聽與聲音

在對于聽與聲音的考察中,我們重點關注了楊樹行村村民對直播聊天室的使用和互動情況。作為村落中的一個直播聊天室,聲音扮演著一種信息傳遞和情感溝通的角色。訪談數據顯示,村民接觸直播聊天室前,他們更習慣使用僅能撥打電話、收發短信的手機,智能手機僅在有工作需求時或在城市返鄉等群體中被使用,實際使用率極低。為了使用快手,參與直播聊天室,他們更新移動設備,傳統的“老人機”或者“小靈通”被智能手機所取代。

“原來,村里沒人會整天守著一部手機,現在基本上手機不離手,主要是平時在聊天室聊天的時候方便。”(程,70歲的女性農民)“我們老百姓不用使多好的手機,幾百塊錢到一兩千就夠用,我們玩聊天室也不需要多好的鏡頭,怎么簡單怎么來。”(裴,45歲的女性農民)

智能手機方便攜帶、操作簡單。村民們可以用它參與到直播聊天中。一般情況下,在他們第一次接觸直播聊天室后,智能手機便成為他們的常用設備。參與直播聊天室這一行為將這種新媒介技術產物與村民的日常生活緊密綁定,并且成為一種動因,讓他們持續地、習慣性地使用智能手機。同時,對于關注直播聊天室的村民,他們對手機的選擇有著自身的文化解釋,并沒有受到消費文化的廣泛影響,去追求奢侈、昂貴的手機品牌,而是更具體地把能夠使用快手應用作為一種重要參考因素。

“來‘上播’的人都用手機外放聲音,這樣更清楚,有人聽錯了也好‘矯正’。再說,多買一副耳機使用起來不夠方便,還費錢。”(魏,65歲的女性農民)

外放——這種受技術影響的聽覺方式,與私人資訊表達的公共化緊密相關。村民們通過一種聽覺方式將一些可能屬于私人空間的資訊公開。由于直播聊天室的參與者往往會有一個現實聚集的場所,這種公開不僅是在網絡空間中公開,在場所的各種人都有可能成為私人資訊的接收者。

在媒介技術與聽覺方式層面上的探討之外,我們還發現,“浪琊”直播聊天室中的聲音是“拉面大舞臺”(鄉村文化活動廣場)表演的聲音。一般情況下,直播聊天室會選取與直播內容相關的背景音樂。然而“浪琊”直播聊天室以及其他存在于楊樹行村的很多直播聊天室卻選擇了這種天然的聲音。很多受訪者給出相類似的體驗描述,在聊天室就像在“拉面大舞臺”前“聽節目”。

村民通過參與直播聊天室增加智能手機的接觸與使用。在技術影響下,村民的私人資訊公共化以及特殊的聲音使用成為可能。這些獨特的聽與聲音,逐漸融入楊樹行村村民的生活,并形成一種新的日常。

(二)聽覺者

上一節我們提到了“浪琊”直播聊天室中的背景聲音是“拉面大舞臺”表演的聲音。作為直播聊天室的參與者,他們表示會被這種熟悉的聲音所吸引。我們認為在以往聲音傳播的過程中,安靜更能體現出一種陪伴和關懷的功能。但是,“浪琊”直播聊天室的聲音卻正相反,取替它的是一種熟悉的聲音環境。這種熟悉與村民們的鄉土情結是緊密相關的,即使直播聊天室的主播嘗試選擇類似的背景聲音來吸引聽覺者,也無法達到“熟悉的聲音”所產生的效果。對于聊天室中的村民們而言,在主播“浪琊”的組織下建立的聲音景觀中,因為聲音而進入的聽覺者將地緣意義上的情感融入其中。

“我在開播的時候也換過很多音樂,很多紅歌或者是流行的歌都嘗試過,但是來咱們直播間的人還是會覺得這個效果好。可能是覺得看大舞臺表演節目比較多,習慣了。而且咱們‘上播’的地方離著大舞臺也近,要是放其他的音樂也擰巴(不太合適)。最后,咱們就是不用特別的背景音了。”(錢,56歲的男性個體商戶)

此外,聽覺者在直播聊天室的互動以及如何建立新的關系,也被納入私人空間公共化的思考范圍。在直播聊天室進行語言交流的過程中,參與者往往以“兄弟姐妹”相稱。在中國鄉村社會習俗中,通過親戚稱謂來代替名字相稱是確認親密關系的重要環節。這種本應屬于私人家庭中的特殊語言被帶入公共空間,這不僅僅是直播聊天室這種虛擬的網絡公共空間,更是一個聽覺者現實聚集的地理意義上的社會現實空間。

“你像我當時第一次弄聊天室,就是為了聽村里的事。覺得還挺方便的,我就拉上俺家姐。”(劉,39歲的男性鄉村教師)“當時我叔想用這個聊天室(的功能),他剛換新手機,讓我教他,我跟著玩了一會兒覺得挺有意思的,就玩了。”(任,26歲的男性地方臨時工)

“浪琊”直播聊天室中這種通過直播展演的慣常稱呼和閑言碎語的參與者營造出“家庭”氛圍,人們通過熟人介紹進入聊天室,這種現實中的私人關系被帶入網絡,并且通過網絡將其公開。在聊天室中,村民會在主播的組織下與其他聽覺者建立新的親密關系,并且會因為參與者的現實聚集,將這種新的親密關系在現實空間中延續。在這一基礎上,主播會盡可能地為參與者們提供力所能及的幫助,如在參與者眼中“浪琊”像是組織者和協調者。

直播聊天室的參與者認為,情感聯系和人際溝通是聊天室存在的重要原因,同時,他們通過這種私人化的表達參與公共活動。村民們對于這一現象的解釋是“這個聊天室因為親切和便利而受到歡迎”,認為這體現聊天室的良好氛圍以及“浪琊”的人格品質,并且將它和更廣闊的鄉土情結和地域文化相聯系。

(三)環境

移動技術改變了人們的空間安排。直播聊天室在楊樹行村興起后,隨處可見拿著各種智能手機的村民聚集。他們沿用了視頻直播的說法,稱進入聊天室進行互動的行為是“上播”。“上播”需要一個場所,這個場所便是鄉村的公共空間⑥,也是我們在前文中反復提到的村民聚集點。

在楊樹行村,馮的農家樂便是這樣一個空間。在“拉面大舞臺”的斜對面,用黑色棚布圍遮成一塊10幾平米的空間,在一旁掛著“炒菜、羊湯、水餃”的招牌,“浪琊”就常在這里和村民們一起“上播”。馮,51歲,在拉面哥走紅后,他也嘗試通過網絡直播來增加收入,但是效果不好,于是他把自家用于存放雜物的園子改成農家樂來招待游客。但是隨著拉面哥熱度的下降,農家樂生意也受到影響,來消費的群體也從游客變成了村民。馮便讓“浪琊”到自己的店里“上播”,并提供免費的茶水。

“像這樣‘上播’的地方在村里還有很多,大多數都是拿自己的地改的,有自己的院子、閑置的欄房甚至是田地。大部分都是之前改了賣飯或者(讓游客)住宿,現在生意不行了,扒了(拆除)不白瞎了嘛,大家能找個事聚成一堆玩也挺好,當然也有后來再改的,但是不是太多。(她指向一塊用藍色彩鋼瓦搭起的新屋子)這家就是新的。”(李,80歲的女性農民)

在“浪琊”的“組織”下,自發形成了一套公共秩序,這一層面上也反映出了直播聊天室的兩種環境受到了鄉村傳統文化的影響,楊樹行村受傳統儒家文化影響,十分重視道德和規范,并在實踐過程中貫穿聊天室始終,尤其體現在“上麥”次序和直播內容的選擇上。另外,我們觀察發現,直播間中常存在個人道德的公共化傾向。他們會把對自己的道德要求(私德)比如夫妻關系的要求在聊天室進行公開或隱晦的討論,并且置于他者之上,形成一種公共影響。

事實上,無論是網絡空間還是現實空間,直播聊天室都已經成為他們日常生活的認知重心。村民們加入直播聊天并且在現實空間中聚集,在這里聽來自他者的資訊,或者傳達自己的信息,吸引著更多的村民加入或者參與。已經加入聊天室的村民對新加入者往往表示歡迎。在這一案例中,馮出讓自己的私人空間為“浪琊”直播聊天室提供一種公共環境,營造出跨越現實和虛擬的聲景。但是這背后其實是信息生產和社會生活的變化。同時,村民們也意識到這種新社交方式的興起引發村落空間改造的可能性,并希望可以通過這一方式來改進基層中的溝通與治理問題,從一個具體的聲音景觀去反思更廣闊的社會環境。

五、獨特聲音景觀影響鄉村社會私人空間公共化

網絡文化從城市向農村擴張,已經給農村的社會結構帶來了巨大的影響。此外,擴張帶來的生產方式變化也伴隨著新空間產生。

在本次研究中,我們具體分為聽與聲音、聽覺者和環境對一處鄉村構建直播聊天室這種聲音景觀的過程進行分析,通過研究鄉村中聲音景觀影響下私人空間公共化的過程,探討網絡文化對鄉村行為的影響。私人空間公共化是社會發展的結果,空間在聲音景觀的催化下變得公共了。

新媒介技術給楊樹行村帶來了巨大的沖擊,但是這種沖擊并沒有完全改變楊樹行村的空間格局,而是在與楊樹行村村民們的協調中將私人空間中的個人資訊、親屬關系等納入公共環境,形成了一種和諧的新空間。這種新空間與村民的鄉土情結和地域文化緊密相關,也與日常生活和基層治理動態關聯。對于“私人空間”的把控與導向把握也是鄉村治理中需要關注和加強的。

注釋

①Sterne, Jonathan (2003). The audible past: cultural origins of sound reproduction. Durham, UK:Duke University Press.

②Schafer, R. Murray (1977/1994). The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Vermont, VT:Destiny Books.

③Truax, Barry (1984).Acoustic communication. New Jersey, NJ:Ablex Publishing Corporation.

④李紅春:《當代中國私人空間的拓展與大眾文化的崛起》,《天津社會科學》,2002年第3期。

⑤任劍濤:《論公共領域與私人空間的均衡態勢》,《山東大學學報(哲學社會科學版)》,2011年第4期。

⑥沙垚:《新農村:一部歷史》,清華大學出版社,2014年版。

(作者單位:中國傳媒大學)

(本文編輯:劉浩三)