從兩宋素髹漆器樣態及社會語境探究漆器的當代轉型

張賽勇,姜倩

從兩宋素髹漆器樣態及社會語境探究漆器的當代轉型

張賽勇1,姜倩2

(1.天津理工大學 藝術學院,天津 300384;2.湘潭大學 藝術學院,湖南 湘潭 411105)

素髹漆器以獨特的樣態特征在手工業尤其是制瓷業發達的兩宋時期占有一席之地。以此為例,為漆器實現當代轉型提供參考。從人員良莠不齊、接續困難;漆器品類相對單一、脫離生活日用;市場較為混亂、管理機制不健全等3個方面分析了漆器行業的現狀,同時對標兩宋素髹漆器的外觀、功能、工藝、制度樣態,并復歸歷史情境,剖析其生存離不開理學的流行、文人的興起、科技的進步、商業的繁榮、制度的合理,進一步對照當下社會語境。以古鑒今,提出功能考慮實用性、設計符合時代審美、制作運用現代技術、營銷樹立品牌意識、建立健全行業法規制度是漆器當代轉型的必由路徑,并嘗試提出相應的具體實施和操作方法,構建理論模型。

素髹;漆器;社會語境;當代轉型

簡潔雅致、注重實用的素髹漆器,在以幽雅淡泊為審美追求的兩宋300余年間占有一席之地,而不可忽視的是作為實用器與其共同在市場上競爭的是享譽古今中外的“宋瓷”,造型、釉色、質感、工藝,眾所周知,無需多言。如此更凸顯出素髹漆器強大的生命力。

反觀當下,漆器的發展卻是另一番景象,帶著8000年悠久歷史的加持,背著東方天然媒材的光環,卻也面對著更大的挑戰。工業化所帶來的新材料、新技術在物質上對其造成致命的打擊,高速發展形成的快節奏讓人們的生活習慣發生巨大改變,全球一體化加劇的審美趨同也從思想上為人們與漆器之間設置了屏障。盡管乘著國家振興傳統手工藝的東風,依然舉步維艱。

宋代經濟發達、文化繁榮、商業昌盛、科技進步、審美素雅,人們對日用器物的選擇亦是門類眾多,仔細對比不難發現,素髹漆器彼時的處境與當下頗有幾分相似之處。那么,素髹漆器存在于兩宋背后的原因是否可以觀照當下漆器的發展,為其當代轉型提供一些啟示,助力其在當下開墾出適合的生存土壤,再現往日的輝煌,正是文中研究的目的和意義。

1 當下漆器發展的窘境

1949年以來,我國漆器行業的發展可謂跌宕起伏,20世紀90年代之前經歷了從恢復到興盛,為國家創匯做出了重大貢獻,進入20世紀90年代后,受到市場經濟、改革開放、工業化等多方面的巨大沖擊而日趨凋敝。21世紀以來,非物質文化遺產保護工程拉開序幕,隨著我國從經濟強國逐漸走向文化強國,將振興傳統手工藝上升為一種國家文化戰略,在政策的傾斜下,全國各地漆器行業逐漸升溫,一派如火如荼的繁榮景象。然而,經過近20年的發展,漆器行業發展狀況依然不容樂觀,諸如從業人員良莠不齊、接續困難;漆器品類相對單一,脫離生活日用;市場較為混亂,管理機制不健全等現象仍普遍存在。

1.1 從業人員

漆器制作是一項系統性極強的復雜技藝,工序繁多,需要多個工種配合完成。然而,時下的相關從業人員,早已今非昔比。

1)上游漆農流失。“百里千刀一斤漆”,炎熱酷暑,攀爬漆樹,蚊叮蟲咬,漆瘡反復,產量稀少,收入微薄,能夠年復一年從事割漆工作,實屬不易。但凡有其他謀生渠道,轉行也在情理之中,何況在經濟社會的當下,守著漆樹林的鄉民中不乏有遠走他鄉,去大城市工作。整體呈現出從業人數少、年齡結構老化、后續力量單薄的狀態。

2)部分漆商以次充好、以假亂真。漆商是原料的供應者,他們通常兼加工帶售賣,原料品質的高低好壞直接決定于他們的主觀意愿。由于天然漆自身特性所造成的生產周期漫長與工業化高效背道而馳,很多漆商為了滿足部分追求快速生產的企業或個人的需求,在天然漆中加入催化劑、固化劑等化學材料,破壞了大漆的屬性,更進一步損害了漆器數千年傳承的技藝。此外,互聯網購物在方便用戶與漆商的同時,也讓漆商群體更加復雜,良莠不齊。

3)高級技術人員接續艱難。相對少數規制完整的漆器企業,小型工作室或個人是目前整個行業的主力軍,他們常專于某一項或幾項技藝,對其他環節則依賴于眾多技術人員的配合。缺乏培養高級技術人員、吸收新鮮血液的能力,對社會及市場影響甚是敏感,例如裝修行業對木胎匠人而言準入門檻低卻回報率高,極易導致其轉行。諸如此類都是造成人員接續困難的原因。

4)需要特別關注的一個群體是各級工藝美術大師與非遺傳承人。近年來關于他們的負面信息也層出不窮,長北老師寫于2010年《重訪西南——西南漆器髹飾工藝現狀調查》中就記錄了相關內容,為了謀求利益最大化,部分企業及非遺傳承人大量使用聚氨酯,“一進門,濃烈的聚氨酯味撲面而來,滿屋堆著摞著刷得油光锃亮的聚氨酯餐具”,甚至從頭到尾都沒有大漆的影子,“合著國家有保護政策和這么好的旅游商機,他要就著化工化的‘民族餐具’大干了”[1],讓人甚是悲憤。

1.2 漆器樣態

“人造物的目的、人類造物活動的目的不是以造物為終點,而是以滿足人類的需要為目的的”[2],人類的需要首先是實用,之后才是審美。縱觀中國古代漆器發展歷程,前期以實用為主,而進入明清則側重工藝,傾向欣賞把玩。當下漆器傳承上接明清,雖然有一定的發展,但髹飾技法基本保持原狀,內容也大同小異,器物品類較為單一,與時下生活聯系不夠緊密。

1.2.1 重視髹飾,偏重欣賞功能

北京漆器、揚州漆器、福州漆器、平遙漆器被人們譽為“中國四大著名漆器”,簡單介紹即可管窺其髹飾濃重。北京漆器以雕漆為代表,在胎體上髹涂幾十甚至上百道漆層,然后用刀雕刻,“較多地繼承了乾隆時期的風格,花紋細,層次多,刻工細”[3]。揚州漆器除了雕漆之外,百寶嵌、點螺是其重要品類,選用象牙、翡翠、白玉等珍貴材料,裁切造型,隨色賦材,鑲嵌器物之上,做工細膩精巧。福州漆器,以脫胎漆器為人所知,在布胎上髹漆再加以紋飾,裝飾技法有薄料漆、彩漆暈金、錦紋、朱漆描金、臺花、嵌螺鈿等。平遙漆器,俗稱平遙推光漆器,素以制作工序繁瑣、復雜著稱,光是刮灰就需要五到六次,上面繪以具有民族風格的圖案,或描金彩繪,或刀刻雕墊,或堆鼓鑲嵌,富麗堂皇。

雖然各具特點,共同構建了漆器的千文萬華,但是從器物的實用角度來看,未免有些喧賓奪主。盡管有人一直鼓吹“漆器是皇家、貴族的奢侈品”來提高漆器的身份,同時也為過度髹飾提供了一個名正言順的借口,但如果在一味追求欣賞把玩的過程中呈現出過度炫技的趨勢,恐怕就失去了造物的本真,況且這種觀點顯然忽略了民用漆器的存在。關鍵是在當下以北歐設計為代表的簡約風格大行其道,人們對裝飾繁復的漆器并不完全認可,大多時候,漆器扮演的角色是官場或商場上流通的禮品,離百姓的生活越來越遠。而且過度的髹飾勢必會增加成本,進一步縮小了受眾群體,不利于普及推廣,對漆器的傳承延續產生負面影響。

1.2.2 品類單一,缺乏與時俱進

“器物藝術是生活的藝術,實用的藝術”[4],整部器物發展史就是人類生活方式的演變史。從來沒有哪個時期像今天一樣,發展一日千里,人們生活方式的改變,對于器物的需求也隨之變化。例如,過去水平式發展的院落、屋宇等人居環境,對于空間的分割有獨特的處理方法,屏風的設置就有此用意。而進入垂直發展的高樓大廈,相對而言空間較小且根據需求分割明確,屏風的用武之地就大大減少了。再比如,智能手機、平板電腦、汽車等的普及相對古代而言是全新的生活方式,漆器是否可以在此擁有使用的空間,也需要大家共同探索。

回顧當下漆器人們會發現,品類相對較為陳舊,更新較為滯后,缺乏與時俱進。仍以“中國四大著名漆器”為例,平遙漆器以屏風、首飾盒、漆盤為主;揚州漆器包括屏風、家具及瓶、盤、筒、盒等;福州漆器以瓶、盤、盒、茶具等居多;北京雕漆也以瓶、罐、盒、盤、屏風為主,還制作一些煙具、茶具、酒具、家具、燈具、文具等。盡管也在摸索創新,但還是令人感覺老舊落伍,與時代脫節。

1.3 漆器市場

市場一直是檢驗產品成敗的標尺。改革開放以來,市場經濟體制在我國確立并逐步發展健全,激發了經濟活力。在此過程中,漆器經歷了由包產包銷到自負盈虧的轉變,幾十年的市場淘練,能夠存活下來的漆器企業及個人也找到了市場規律,銷量的多少、價格的高低、受眾的選擇等。尤其在網絡與物流的加持下,市場看似一片繁榮,但依然存在著一定的問題。

1)質量良莠不齊,缺乏管理監督。質量是產品生存的保證,盡管漆器從工藝美術的角度來看可以認定是藝術品,一旦進入市場流通就是商品,需要有符合相關標準的質量,但是目前市場上的情況并非如此,以次充好、桃代李僵、偷工減料的現象比比皆是。例如旅游景點紀念品購物街上的“雕漆”產品,大部分是“注漆”工藝,實際上連漆都談不上,只是樹脂脫模,更別提雕刻了。還有上文提及聚氨酯的大量使用也完全脫離了漆器工藝,最可怕的是用在食器上對人的健康有極大的危害。

2)價格不夠透明,存在虛假宣傳。漆器進入市場后其價值體現就是價格的高低,其決定于成本與利潤的綜合。以手工藝為主的漆器來講,其最重要的成本是人工投入,人工投入不僅是時間的多少,而手藝人技能與社會地位高低所隱藏的附加值才是最難以衡量的。于是各級各類“大師”充斥著網絡,難辨真偽。另外,由于漆器工藝的復雜性,對大眾來講有一定的神秘感,不少鉆營者就借此渲染工序的繁多、工藝的難度、材料的珍貴,以此來提高身價,但事實究竟如何就另當別論了。

3)售后服務缺失,難以真正使用。漆器作為日用品,損壞在所難免,不能因為擔心破損就將其束之高閣,長此以往一定難逃被淘汰的命運。而定期的專業保養與維修就可以讓人們放下后顧之憂,放心使用,讓漆器真正融入人們的生活。但是,當下漆器市場對售后維修服務幾乎不存在,盡管有人會以金繕工藝來維修瓷器、玉器等,但并非與漆器銷售聯系在一起的。

2 兩宋素髹漆器的樣態與社會語境

宋瓷是兩宋整個工藝美術的亮點,也是歷代瓷器發展的高峰,無論工藝之精、門類之廣,抑或是審美之雅都足以讓人稱道。而從出土文物情況來看,瓷器更是深入到了百姓日常生活的方方面面。盡管如此,以實用功能為主的素髹漆器依然有一定的生存空間,“不僅官方設有漆器生產的專門管理機構,民間制作漆器也很普遍。據《東京夢華錄》記載,北宋時期開封設有漆行或漆店。《清明上河圖》中就有漆店的描繪,形象地反映了這一歷史情景。《夢梁錄》也記載當時的臨安開設有漆行或漆店”[5]。

2.1 兩宋素髹漆器的樣態

素髹漆器,又稱“一色漆器”“無文漆器”“光素漆”,是宋代的主要漆器品種,指的是器物通體髹一種顏色的漆器。有的表里異色,或表里同色、底足異色,也歸為一色漆。一色漆器沒有任何裝飾和花紋,質樸無華。

目前存世的兩宋素髹漆器以出土為主,根據公開發表的考古簡報整理可對其樣態有一定的掌握,以下從4個方面進行梳理。

2.1.1 器物類型偏重生活日用

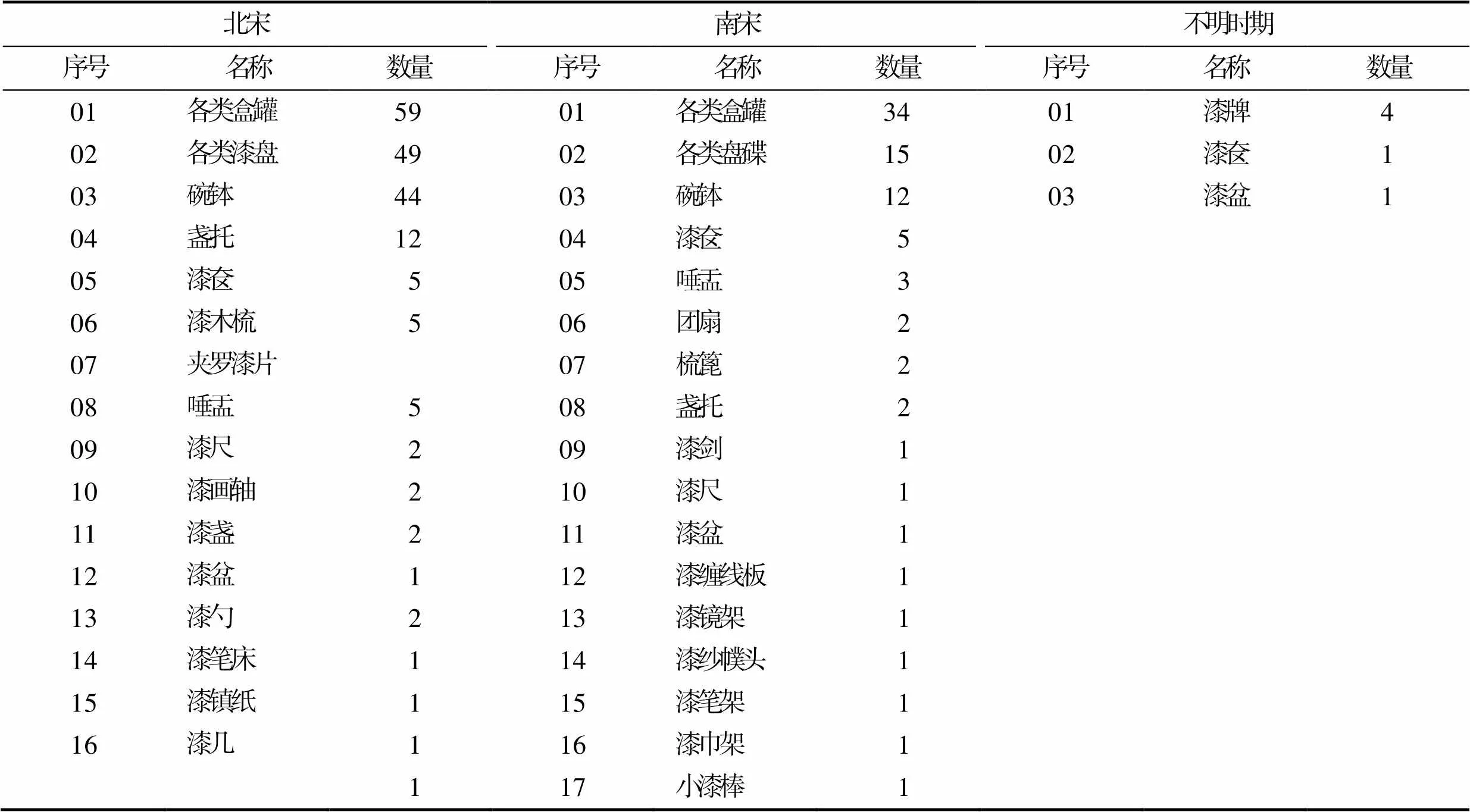

根據前期整理統計,出土素髹漆器的宋代墓葬共計62座,此外還有一個墓葬群,其中,北宋37座,外加江蘇寶應宋墓葬群,出土器物254余件;南宋23座,出土器物125件有余;另外還有兩座墓葬無法推斷其屬于北宋或南宋,也出土器物6件,見表1。

由表1可知,出土器物數量較多的是各類盒罐、盤碟、碗缽、盞托、漆奩、唾盂,這充分說明了宋代素髹漆器基本上為日用器,與百姓生活息息相關。雖然有一些是專門制作的明器,工藝材料均有克減,但造型俱仿自日用器。

表1 宋代墓葬出土素髹漆器簡況

Tab.1 Brief introduction of the simply-decorated lacquerware from tombs in Song Dynasty

2.1.2 造型及色彩彰顯時代審美

兩宋素髹漆器的造型與同一時期其他工藝門類造型接近,尤其是瓷器與金銀器。從總體上看,造型簡潔、優美,比例尺度,恰到好處。最具特點的是花瓣造型廣泛應用于碗、盤之上。北宋時期尤為明顯,出土的素髹漆盤均為花瓣造型,且花瓣數量變化豐富,有四、六、七、八、十、十二、十八、二十八等多種,以雙數居多;其次是腹壁隨花口造型的轉折程度,而有的變化僅是花口,有的則是腹壁與花口同步轉折開合,也有介于這兩者之間的情況。底足的變化較為單一,多數是平底。素髹漆碗的情況也類似,有四瓣、十瓣與六瓣之分,亦有敞口、直口、撇口之別,底足則多見高圈足,見圖1。

漆色“純黑的最多,紫色的次之、朱紅的再次之,間有表里異色的,但都無紋飾”[6]。王世襄先生所指“紫色”應是褐色,實際上這是黑漆煉制不精,時間久了“開色”所致。一般是內壁用朱紅色,外壁及底部用黑色,“純朱色漆器似乎不見,有朱漆托者,但底部一定是黑漆,這與宋代朝廷一些限制有關,《宋史·輿服志》稱:景佑三年(1036年)有詔:‘凡器用毋得表里朱漆、金漆,下毋得襯朱’”[7]。此外,僅見兩例髹綠漆者。

圖1 兩宋素髹漆器造型及色彩特征

“宋代素髹漆器與單色釉瓷器無論造型的區別還是色彩的差異,都擁有共同的美學特征,那便是清秀典雅、細膩質樸、含蓄雋秀”[8]。誠如田自秉先生所言:“綜觀各地所出的宋代漆器,它們也如宋瓷一樣,以造型取勝。多數漆器是樸素無華,而表現出器物結構比例的韻律美”[5]。共同映射著兩宋的時代審美。

2.1.3 胎體制作融入先進技術

宋代素髹漆器胎體以木胎居多,亦有竹胎、脫胎、皮胎、銀胎等。而木胎制作尤以圈疊胎工藝令人稱道。所謂圈疊胎,“乃用木片裁成條,水浴加溫,彎曲成圈,烘干定形后,一圈圈累疊,膠粘成型,經打磨后,再上灰髹漆”[9],此種胎體“除了保持圈胎的輕薄外,還具有不變形,不豁裂,較為牢固的特點。由于它是層層圈疊成型的,所以能造型豐富,只要是圓弧形的,形狀不論,均可圈制,如碗、盆、缽、盤、洗、痰盂等等”[10]。圈疊胎是從戰國時期的捲木胎演變而來,五代、宋元較為常見。縱觀歷史,圈疊胎較其他漆器胎體工藝有一定的先進性,無論是材料、工藝,抑或是生產效率方面,都有較為明顯的優勢。

2.1.4 銘文款識隱含品牌意識

“‘物勒工名’的要求在中國出現很早,見于《周禮·考工記》。對漆器的明確要求出自晉代,見《晉令輯存》卷4工作令:欲作漆器物賣者,各先移主吏者名,乃得作。皆當淳漆著布器,器成,以朱題年月姓名”[11]。

從出土實物來看,以朱漆或黑漆在器物的底部或內外壁書寫銘文較為常見。其內容多少不一,通常包括年代、產地、作坊名稱、工匠姓氏、自用或售賣、器物真偽及質量等部分,順序則較為多變,例如杭州老和山宋墓出土的漆碗上書“壬午臨安府符家真實上牢”[12]、淮安楊廟鎮北宋墓出土的漆盤上書“丁卯溫州開元寺東黃上牢”[13]、常州北環新村宋墓出土的盞托上書“蘇州真大黃二郎上辛卯”[14]等。其也不一定涵蓋所有信息,相對比較靈活自由,例如無錫興竹北宋墓出土的漆碗上書“癸丑陳伯修置”[15]、寶應宋墓出土的器物有落款“陳花”“王”“壽五”[16]的,不一而足。

而從銘文內容中我們可以充分了解到兩宋時期漆器工匠或商家強烈的品牌意識。店鋪字號或作坊名稱、商品質量廣告宣傳、經營場所及制作年代、工匠姓名等信息,在有限的展示空間中充分標榜該產品貨真價實。甚至從文獻記載當中還可以找到關于漆器維修的記載,“其巷陌街市,常有使漆修舊人”[17],這實際上也涵蓋了商家通過售后服務維護其品牌形象的成分。

2.2 兩宋素髹漆器的社會語境

“工藝美術不是純粹的物質現象,還包蘊著精神文明的豐富內涵,它牽連的方方面面實在太多,政治、經濟、民族、地域、宗教、風俗、時尚、詩文、繪畫、技術、材料等,都直接或間接地影響,甚至制約了它”[18]。素髹漆器之所以在兩宋呈現出獨特的樣態與其社會語境有著千絲萬縷的聯系。

2.2.1 理學等思想導致了求實風氣

理學貫穿兩宋并沿至后世,內容博大精深,以窮理為精髓。然論及時代精神體現,求實當是其中之一,誠如張立文[19]所言“說理學空談心性,是一種缺少分析、似是而非的看法”“宋明理學談論心性,辨析義理,旨在重建社會的道德價值理想和倫理生活秩序,因而是有現實針對性的實學,是有邏輯概括性的實理”。“從本質上講理學是反對或輕視審美的,體現在工藝美術上,是宋代的工藝造型和裝飾都顯得較為平實,理學對‘器’的地位的安排,雖不至大得阻礙生活日用,但也約束了‘奇技淫巧’的產生,因此宋代工藝的一個最大特點,就是多實用之器”[20]。

此外,歐陽修詩言:“于物用有宜,不計丑與妍”,王安石所說:“要之以適用為本,以刻鏤繪畫為之容而已。不適用,非所以為器也”,也從側面反映出彼時對于實用的重視。

2.2.2 文人的興起鑄就了素雅審美

宋代取士,人數甚眾。文人隊伍的壯大,形成了濃郁的人文文化氛圍與深刻的理性思辨精神,崇文風氣和儒學復興成為了時代背景。“在這樣一種社會風氣下,書香取代了劍氣,儒雅取代了任俠,‘郁郁乎文哉’的盛況比唐代有增無已,因而在審美文化的創造上也開拓出一片嶄新的天地”[21]。文人儒雅、簡樸、雋永的審美趣味成了一種楷模,引領著審美主流趨勢,潛移默化著詩詞、繪畫、工藝美術等。此外,宋室南渡也進一步使纖柔、細膩的南國趣味取代了黃河流域文明粗獷、豪放的風格,見圖2。

圖2 南宋黑漆葵瓣盞一對

2.2.3 技術的進步提供了革新動力

宋代科學技術高發展,《中國科學技術史》的作者李約瑟說道:“每當人們在中國的文獻中查找一種具體的科技史料時,往往會發現他的焦點在宋代,不管是在應用科學方面,還是純粹科學方面”[22],其發展程度可見一斑。而科學技術興盛與思想活躍的社會氛圍關系極大,“氣”“理”理念解放了人們的思想,推動了科技研究的發展。“格物致知”促使形成良好的學風、喚醒人們的求知欲望,亦驅動了手工藝不斷地改良,圈疊胎由圓形器物進入花瓣形器物的技術革新便與此有關。

2.2.4 商業的繁榮塑造了品牌意識

宋代城市經濟顯著發展,打破前代坊市格局,到處設店、肆和作坊,商業場所明顯擴大。大小城市、鎮市和草市,織成了地方商業網。商業的發展促使各種手工業制品卷入了市場。《清明上河圖》中就有賣漆器的鋪子,南宋杭州亦有“里仁坊口游家漆鋪”“溫州漆器鋪”和“清湖河下戚家犀皮鋪”等,作坊鋪子比比皆是,競爭在所難免,從上文提及的銘文款式中所反映出的廣告宣傳信息,足見商家市場競爭觀念和品牌意識。

2.2.5 制度的健全保障了競爭有序

禮制是儒學的核心思想,宋代流行的理學乃是在儒學的基礎之上融合了道學和佛學,其對禮的推崇與宣揚有增無減,而“所謂‘禮’,是指封建秩序并包括某些等級制的細節”[23]。這些秩序體現在漆器的制售使用中亦極為明確,朝廷官府豪門百姓均一一對應,不可僭越。

宋代亦有專門的機構管理手工藝,中央官署主要是少府監,它掌百工伎巧執政令,分設四案,下轄文思、綾錦、染、裁造、文繡等五院。“民間漆器作坊的共同利益則由兩宋城市中建立的手工業的同業組織——‘行’或‘作’,其中也有漆作來維護”[24]。嚴格的制度充分地保障了行業的秩序,起到了宏觀調控的作用。

3 兩宋素髹漆器對漆器當代轉型的啟示

如上文所言,兩宋的求實風氣、文人的興起、技術的進步、商業的繁榮、制度的健全這些社會語境都是素髹漆器生存及發展必要的土壤,而從社會語境的角度來探究彼對此的啟示,二者的異同比較就顯得十分關鍵。

不妨一一對照,便可一目了然。求實風氣在我國當下更加提倡和注重,務實思想是“習近平總書記系列重要講話的思想精髓,體現在實事求是、一切從實際出發、以問題為中心、真抓實干、注重實效等方面”[25]。從數量上來看,我國高等教育受眾遠比兩宋文人規模要大得多。2021年人口普查數據顯示,全國人口14.1億,接受大學教育人口為2.18億,占國民比15.5%。而相關研究顯示元豐前后,宋代人口破億,官員數量達50萬,冗官之弊至極,依此估算比例也不過0.5%,盡管官員數并不能代表文人總數,但能說明一定問題。技術方面,無需多言,科技的進步不是以往任何時期可以同日而語的,為各行各業都提供了足夠的實現手段。商業已經突破了傳統的運作模式,物質豐富、互聯網平臺、消費主義等相互作用,催生了一次又一次的商業變革,達到了空前的繁榮。制度方面,盡管在高速發展的節奏下存在一定的滯后性,但整體來看制度還是較為健全的,同時互聯網也為群眾監督提供了便利條件。此外,改革開放的深化、對外交流的頻繁、文化藝術的繁榮、軍事實力的強大等均不是兩宋可以相提并論的,對漆器的轉型與發展都提供了更多優渥的環境。

時至今日,人們物質生活需求充分滿足,對精神層面的需求日益凸顯。2021年政府工作報告在對第十四個五年規劃及2035年遠景目標中都明確強調“堅持創新驅動發展”,再一次將創新提到國家發展的層面。非物質文化遺產的傳承與保護、弘揚優秀傳統文化、堅持文化自信諸方面,近年政府更是一直在大力號召、倡導、踐行、扶持。“中國正在從經濟強國走向文化強國,振興傳統手工藝已上升為一種國家文化戰略,業界對傳統手工藝也重拾起了信心,再度掀起了保護和復興的浪潮”[26]。這為漆器的轉型提供了極為有利的條件,在此社會語境之下探尋其合適的路徑和方法顯得尤為必要。

綜上所述,兩宋素髹漆器緣于社會語境而有其獨特的樣態,究其表里再對標漆器的當代轉型,啟示如下。

3.1 漆器用途兼顧實用性

實用是創造器物最初的目的,歷來是中國傳統造物觀的重要組成部分。老子說:“埏埴以為器,當其無,有器之用”;《周易》講:“備物致用”;管子說:“古之良工,不勞其智以為玩好,是故無用之物,守法者不生”;漢代王符說:“百工者,以致用為本,以巧飾為末”;歐陽修詩言:“于物用有宜,不計丑與妍”;王安石也說:“要之以適用為本,以刻鏤繪畫為之容而已。不適用,非所以為器也。”充分展現出古人對器物實用功能的重視。

兩宋素髹漆器更是將器物實用性體現得淋漓盡致,除卻造型與簡單的漆色毫無其他裝飾。器型上則充分與彼時的生活息息相關。

以盞托為例,作為承放茶盞的器物流行于宋代,與宋人的飲茶方式有極大的關系。不同于今日,宋代飲茶方法包括點茶法、煎茶法、造臈茶法等,茶的品類也有很多,茶葉中往往加入了綠豆、熟芝麻等各類配料,混合碾碎,連湯帶稠一并飲用。因此如今常見的器壁較直的茶杯并不適合,內壁會殘留茶末。斗笠碗即《格古要論》所稱之則要方便得多,但其大口小足,放置不穩;胎壁較薄,導熱太快的缺點只能由盞托來解決,尤其是木胎或布胎髹漆的盞托輕便隔熱自然成為最佳選擇,見圖3—4。

圖3 宋代漆盞托

圖4 南宋青釉斗笠碗

同樣以茶具為例,除卻專門安排時間靜享茶道所帶來的身心愉悅之外,輾轉于當下快節奏生活的人們更需要的是便攜、簡易、保溫的茶具。更恰當地講,應該稱之為飲品容器,茶只是其中一類,更有其他冷熱不等、口味各異的飲品置入其中,這也是當今生活方式的需求。要滿足前述功能,可能需要從胎體的選擇入手,同時結合其他的材料和工藝進行探究制作。在此,大家不妨看一下星巴克出品的杯具,以咖啡品牌文化為切入點,針對不同的用戶群體,充分考慮便捷、密封、保溫、簡易的功能需求,并通過吸管、硅膠、卡扣、螺扣等工藝與材料將其實現。在此基礎上選用不同的材質進行造型設計與表面裝飾,深受青睞,見圖5。

盡管在物質高度發達的今天,人們對生活器用有太多的選擇,但實用器始終擁有最廣的受眾。換言之,只有在實用器中占有一席之地,才會讓民眾認識、熟悉,讓人們與漆器近距離接觸,成為生活必需品,才不會完全沒落直至被淘汰。誠如漆俠所言:“一種商品生產,能否取得相應的發展,一個極為重要的甚至可以說是決定性的條件是,它取決于這種商品適應社會需要的程度而定。凡能夠得到發展的商品生產,必然是既有高檔產品,也有一般性的產品,似陽春白雪與下里巴人相結合,才能適應社會各階層廣泛的需要”[27]。

圖5 星巴克不同功能樣態的杯具

3.2 漆器設計符合時代審美

回望歷史,各個時代都有其獨特的審美特征,秦漢之雄渾、魏晉之飄逸、隋唐之飽滿、宋代之雅致、明清之俗麗,大致如此,具體時間段因社會語境不同審美傾向亦有所差異。如“初唐如春水,清澈而明麗;盛唐像暑雨,充沛而壯觀;中唐若秋草,茂密而搖曳;晚唐似冬雪,含蓄而凄涼”[21]。生發于每個時代的物象都有著時代的烙印,這是歷史的必然規律。

當下中國社會語境的一個重要特征便是工業化、信息化、商業化的高度發達。消費主義在互聯網的推波助瀾下愈演愈烈,使本就高速運轉的大眾心理更加疲憊,這也是人們熱衷于簡約風格的重要原因。無印良品與北歐設計的風行便是很好的案例。

無印良品正是功能至上,強調用戶體驗感的簡約美學風格代表,造型力求簡潔,色彩追求內斂,材料崇尚自然樸實。日本禪宗文化的融入是其設計美學的重要內在驅動力。日本禪者在對待器物的態度上主張人們在其中照見自我,印證覺悟,越是簡單的器物,就越缺少限定性,更易于“見佛之莊嚴”。而“即身即佛”的禪理則極大地肯定了物化的實體“身”,倡導人們以用為先,同時設計師減少了主觀限定,讓簡單的物品產生功能的多樣性。即,簡單的物品因不同層面的人和人的不同需求而變得豐富。這就極大地簡化了人們的生活方式,減少了人們在紛繁雜亂的海量物品中選擇的麻煩,緩解了消費焦慮,從而順應了時代潮流,符合了時代審美,見圖6。

盡管漆器的手工性可以緩解批量化、標準化生產給人們帶來的冷漠感,但是過分沉浸于自身髹飾技藝的表演而忽視大眾的審美和心理需求則很難走進人們的生活。因此,減少裝飾的繁雜,回歸純凈、簡素的樣態,不僅降低了成本,也更能滿足當下大眾的審美訴求。

圖6 無印良品炻瓷餐具

3.3 漆器制作運用現代技術

“在人類的造物活動中,技術是與材料并列的重要因素。在一定意義上,所有產品都是技術的產物”[2]。器物史從某種意義上講就是技術發展史,從歷史上看,火的使用、冶煉、織造、燒窯等技術都為器物制造帶來了重大變革,也讓人們的生活更加便捷。不斷地吸納新的科學技術,才能保證工藝與時俱進,“事實上,正是一系列科學的發展和科學技術的進步導致了工藝技術和工藝藝術的進步與發展”[2]。

有人認為堅守傳統工藝對漆藝的發展才是正宗的,但是傳統是一個動態的概念,是迭代發展的累積,今天的創新就是明日的傳統。每個時期都在運用新材料新技術,否則何來的青銅器、青花瓷、五彩、斗彩。兩宋素髹漆器中常見的圈疊胎作為一種先進的技術,為漆器的生存與發展提供了有力的技術保障。而今,科學技術日新月異,為漆器的發展亦提供了諸多可能,如合成材料、3D打印、噴涂工藝等。誠然,在市場左右、利益驅動下確實有利用現代技術粗制濫造的案例,但完全摒棄不用,顯然走向了另一個極端。如何利用才是真正需要探討考量的,例如在漆樹種植、漆液采集、大漆精煉、表面噴涂、漆面打磨等環節融入現代技術,無疑會降低成本、提高效率,進而提升市場競爭力。同時,亦可降低上游漆農工作強度,提高產出回報,使其專注于漆液的產量與品質,逐漸形成可持續發展的良性供給。

一直以來,漆工藝效率低下與反復髹涂和打磨程序有著直接的關系,尤其對素髹面漆傳統涂刷容易留下刷痕且不易均勻,而之后從打磨到拋光、揩清,需要一個周期才可以完成,是典型的人工投入型工種。而鄰國日本則早在多年前便引入了大漆噴涂技術,在無塵空間進行操作,既保證了漆層均勻,還達到了所需的光澤度,大大提高了生產效率,把更多的時間留給后期髹飾環節。當然大漆噴涂技術不同于一般化學漆,有較高的門檻,還需要進一步與其他專業領域合作突破技術壁壘或者引進相關設備。

3.4 漆器營銷樹立品牌意識

市場經濟高度發展的今天,商品競爭尤為激烈,“酒香也怕巷子深”是普遍現象。對于傳統手工藝品重回民眾視野與生活,一味地閉門造車顯然毫無裨益,傳統的營銷方式亦見效甚微。“品牌能讓一個文化創意單元帶動多個文化單元的發展,實現文化的幾何增值,是提高市場占有率和市場競爭力的有效手段”[28]。從兩宋素髹漆器銘文內容、《東京夢華錄》與《夢梁錄》等文獻記載,以及《清明上河圖》所繪內容來看,當時的字號顯然就是一種品牌化經營方式,而且還有售后維修服務。

漆器傳承與發展走品牌化路線極為必要。漆器眾多工藝門類有待民眾的認知。漆器是普遍意義上的概念,從工藝劃分,種類繁多,如剔犀、雕漆、犀皮漆、戧金等,為品牌創立提供了廣闊的基礎,而品牌化運營也有助于漆器門類的區別與推廣和工藝形象的樹立。漆器的屬性決定在日常使用中會產生不可避免的損壞。而維修養護日用漆器解決了人們的后顧之憂,進而增加了與同類產品的競爭力。品牌對漆器的文化增值有助于工藝的充分投入,保證產品質量的同時,亦有助于技術的傳承。此外,對品牌的維護也會保證市場的良性競爭。

實施品牌化戰略,對傳統手工藝的當代轉型在國內外都有成功的案例,如日本的傳統手工藝品牌“能作”(NOUSAKU),在引入設計師參與后走出困境,制作的銅器走向了國際。以傳統榫卯工藝為基礎的品牌“梵幾”,充分融入現代生活方式,實現文化基因的傳承。“太陽鼓”是依托苗族銀飾工藝創立的品牌,將精致的手工銀飾體現在當下生活用品中,獲得了民眾的認可。然而,目前漆器行業盡管也有部分嘗試品牌策略的個人或群體,但尚未形成氣候。更多的還是依賴地域優勢或漆藝大師自身的知名度,如平遙推光漆、福州脫胎等地方特色以及甘而可、薛生金等一眾大師。

從國內外手工藝品牌成功的經驗,人們不難發現其轉型路徑。第一,傳承人或工藝美術大師為主導,向外延伸與不同領域的設計師進行合作,謀求產品創新,以適應受眾和市場。第二,設計師為主導,與漆藝手藝人合作來實現自身的設計觀念,這樣的合作方式所創立的品牌往往會更加前沿。第三,外力干預整合。企業、政府或個人等第三方通過整合市場、設計、工藝、管理等資源創立品牌。以上也正是漆器品牌樹立行之有效的途徑。事實上,2017年由上下品牌蔣瓊耳設計、漆藝大師甘而可制作的《如園——紅金斑犀皮漆天地蓋盒》便被大英博物館收藏,而上下品牌則是愛馬仕與蔣瓊耳女士共同創立的,人們從中也可以看出樹立品牌的路徑與品牌戰略的優勢,見圖7。

圖7 如園——紅金斑犀皮漆天地蓋盒

3.5 建立健全行業法規制度

“沒有規矩,不成方圓”,法規制度是行業有序發展的行為準則,對行業的可持續發展有著重要的作用。兩宋時期,除了根深蒂固的禮制觀念之外,朝廷的生產制度和行業規定對漆器生產和發展亦不可忽視。面對當前不斷發展變化的漆器行業,建立健全有關的法規制度將起到關鍵作用,保護個人或企業合法權益,保障環境、社會不受破壞,對不良行為進行有效約束,積極地促進漆器行業發展,有助于實現漆器當代轉型。

具有普遍約束力的國家法律是基本保障,國家及地方政府主管部門也應制定相關法規條例對漆器的生產、設計、銷售等方面進行規范和指導。而行業協會、學會亦應該承擔相關的職責,建立健全行業標準、制度、規定,對材料、工藝等進一步規范化,以充分適應市場化競爭。同時應該加強監督管理,例如,嚴把上游采集生產關,保證原料純凈,規范設計生產環節,確保產品質量,形成質量追溯體系,完善監管檔案,利用大數據加強網格化市場監管等。尤其對于漆器生產企業自身來講,成立問責機制是保證產品質量的有效途徑,具體而言工藝環節落實到個人并署名,正如宋代素髹漆器銘文所載要求“物勒工名”,只是當下可以將具體的工藝過程、藝人信息、售后服務等內容通過二維碼等方式附于器物包裝,如此既建立了用戶與藝人之間的溝通,讓手藝貼近了生活,也增強了藝人的責任心,保證了漆器質量,一舉多得。

綜上所述,在全新的社會語境下,對兩宋素髹漆器的經驗照搬挪用已行不通,“新瓶裝舊酒”也行不通,只有深度挖掘其內涵融入時下,形成一套行之有效的方法體系方是正解。而對上文所述漆器現狀,也只有其真正實現當代轉型,回歸日常生活,行業進入良性循環,從業人員、漆器樣態和市場所存在的問題才會得以解決,見圖8。

圖8 漆器當代轉型理論模型

4 結語

漆器擁有8000年的歷史,在漫長的發展歷程中,融合了勞動人民的智慧、內隱著傳統造物哲思,充分展現著國人獨特的文化觀、歷史觀、世界觀等,是中國工藝文化體系的重要組成部分,更是中國文化的物化載體和象征符號之一。在歷代對外交流過程中,亦扮演著中華文化外溢的重要角色。對其保護傳承不僅是中華文脈的延續,就其漆材料的天然性而言,也符合當下綠色環保、可持續發展的理念。

當前,中國正在從經濟強國走向文化強國,振興傳統手工藝已上升為一種國家文化戰略,漆器工藝從業者亦信心滿滿,摩拳擦掌。20世紀50年代以來,幾經起落,局面可謂積重難返,面對諸如從業人員、漆器樣態、市場等困境,如何復興,從何入手成為行業面臨的最大問題。而素髹漆器在兩宋瓷器稱雄的情況下依然占有一席之地,分析其特征及社會語境,盡管時移世易,然而對漆器的當代轉型啟示諸多,如功能考慮實用性、設計符合時代審美、制作運用現代技術、營銷樹立品牌意識、健全行業法規制度。以古鑒今,不失為一劑解藥良方,只有成為更適合人們生活與審美的必需品,才能在新時代展現生機并獲得發展。

[1] 長北. 長北漆藝筆記[M]. 南京: 江蘇鳳凰美術出版社, 2018.

CHANG Bei. Chang Bei's Notes of Lacquer Art[M]. Nanjing: Jiangsu Phoenix Art Press, 2018.

[2] 李硯祖. 造物之美: 產品設計的藝術與文化[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2000.

LI Yan-zu. Beauty of Creation: The Art and Culture of Product Design[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2000.

[3] 王世襄. 髹飾錄解說[M]. 北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2013.

WANG Shi-xiang. Comments of Xiushi Lu[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2013.

[4] 高豐. 中國器物藝術論[M]. 太原: 山西教育出版社, 2001.

GAO Feng. Theoryof Chinese Utensil Arts[M]. Taiyuan: Zhejiang Education Publishing House, 2001.

[5] 田自秉. 中國工藝美術史[M]. 上海:東方出版中心,2010.

TIAN Zi-bing. History of Chinese Craft Arts[M]. Shanghai: Eastern Publishing Center, 2010.

[6] 王世襄. 中國古代漆器[M]. 北京: 生活·讀書·新知三聯書店, 2013.

WANG Shi-xiang. Ancient Chinese Lacquerware[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2013.

[7] 陳晶. 漆石匯——陳晶考古文輯[M]. 北京:文物出版社,2016.

CHEN Jing. Lacquer and Stone: Chen Jing Archaeological Essays[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 2016.

[8] 張賽勇. 宋代素髹漆器與單色釉瓷器美學特征比較研究[J]. 中國生漆, 2016, 35(4): 4-7.

ZHANG Sai-yong. The Comparative Study of Aesthetic between the Song Dynasty Single Colour Lacquer and Monochrome Glaze Porcelain[J]. Journal of Chinese Lacquer, 2016, 35(4): 4-7.

[9] 王世襄, 朱家溍. 中國美術全集·工藝美術編·漆器[M]. 北京: 文物出版社, 1989.

WANG Shi-xiang, ZHU Jia-jin. Collected Works of Chinese Fine Arts·CraftArts·Lacquerware[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1989.

[10] 中國文物保護技術協會. 關于宋代漆器圈疊胎骨制作的探索——發言提綱[C]// 文物保護技術(1981~ 1991). 北京: 科學出版社,2010.

China Cultural Relics Protection Technology Association. Exploration on the Making of Circularly Overlapped Framework of Lacquerware in Song Dynasty: Outline of Speech[C]// Techniue of Protect Cultural Relics(1981-1991). Beijing: Science Press, 2010.

[11] 唐剛卯. “庫露真”與“襄樣”——唐代漆器研究之一[J]. 魏晉南北朝隋唐史資料, 2000(1): 178-187.

TANG Gang-mao. "Kuluzhen" and" Xiang Style": One of the Study of Lacquerware in Tang Dynasty[J]. 魏晉南北朝隋唐史資料, 2000(1): 178-187.

[12] 蔣纘初. 談杭州老和山宋墓出土的漆器[J]. 文物參考資料, 1957(7): 28-31.

JIANG Zuan-chu. On the Lacquerware Unearthed from the Song Dynasty Tomb in Laoheshan, Hangzhou[J]. Cultural Relics, 1957(7): 28-31.

[13] 羅宗真. 淮安宋墓出土的漆器[J]. 文物, 1963(5): 45-53.

LUO Zong-zhen. On the Lacquerware Unearthed from the Song Dynasty Tomb in Huaian[J]. Cultural Relics, 1963(5): 45-53.

[14] 徐伯元, 楊玉敏. 江蘇常州北環新村宋木槨墓[J]. 文物, 2001(2): 65-69.

XU Bo-yuan, YANG Yu-min. Wooden-chambered To-mbs in Song Dynasty in Beihuan New Village, Chang-zhou, Jiangsu[J]. Cultural Relics, 2001(2): 65-69.

[15] 蔡劍鳴. 江蘇無錫興竹宋墓[J]. 文物, 1990(3): 19-23.

CAI Jian-ming. The Song Dynasty tomb in Wuxi, Jiangsu[J]. Cultural Relics, 1990(3): 19-23.

[16] 趙進, 季壽山. 清新淡雅質樸無華——介紹寶應宋墓出土的光素漆器[J]. 東南文化, 2003(4): 39-45.

ZHAO Jin, JI Shou-shan. Pure and Exquisite, Simple and Unadorned: Introduction of the Plain Lacquer Wares Unearthed from the Song Tomb at Baoying[J]. Southeast Culture, 2003(4): 39-45.

[17] 吳自牧. 夢粱錄[M]. 南昌: 二十一世紀出版社, 2018.

WU Zi-mu. Translated and Annotated by Zhou You. Mengliang Lu[M]. Nanchang: 21st Centuary Publishing House, 2018.

[18] 尚剛. 中國工藝美術的史料和史學[J]. 藝術生活-福州大學學報(藝術版), 2019(1): 4-13.

SHANG Gang. Historical Documents and Historiography of Chinese Arts and Crafts[J]. Art & Life, 2019(1): 4-13.

[19] 張立文. 宋明理學研究[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2016.

ZHANG Li-wen. Song Ming Neo-Confucianism Research[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2016.

[20] 杭間. 中國工藝美學史[M]. 北京: 人民美術出版社, 2007.

HANG Jian. History of Chinese Craft Aesthetics[M]. Beijing: People's Art Press, 2007.

[21] 陳炎. 中國審美文化史-唐宋卷[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2013.

CHEN Yan. History of Chinese AsetheticCulture·Tang and Song Dynasty[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Press, 2013.

[22] 吳鉤. 宋: 現代的拂曉時辰[M]. 桂林: 廣西師范大學出版社, 2015.

WU Gou. Song Dynasty[M]. Guilin, China: Guangxi Normal University Press, 2015.

[23] 白壽彝. 中國簡明通史[M]. 修訂版. 南京: 江蘇文藝出版社, 2008.

BAI Shou-yi. Simple History of Chinese[M]. Nanjing: Jiangsuliterature and Art Press, 2008.

[24] 韓倩. 宋代漆器[D]. 北京: 清華大學, 2006.

HAN Qian. Lacquerware in Song Dynasty[D]. Beijing: Tsinghua University, 2006.

[25] 陶文昭. 論習近平的務實思想作風[J]. 中國特色社會主義研究, 2014, 5(6): 14-17.

TAO Wen-zhao. Research on Xi Jinpin's pragmatic thought[J]. Studies on Socialism With Chinese Characteristics, 2014, 5(6): 14-17.

[26] 何佳. 傳統手工藝當代轉型的三種途徑的調查與分析[J]. 裝飾, 2020(10): 136-137.

HE Jia. The Investigation and Analysis of Three Ways of the Contemporary Transformation of Traditional Han-d-icraft[J]. Art & Design, 2020(10): 136-137.

[27] 漆俠. 宋代經濟史[M]. 北京: 中華書局, 2009.

QI Xia. History of Economy in Song Dynasty[M]. Beijing: Zhong Hua Book Company, 2009.

[28] 鄒文兵. 新時代非遺苗繡的“活化”: 特質、現狀與路徑[J]. 藝術百家, 2019, 35(1): 178-183.

ZOU Wen-bing. Renewal of Intangible Cultural Heritage in The New Era: Characteristics, Present Situation and Path of Miao Embroidery[J]. Hundred Schools inArts, 2019, 35(1): 178-183.

Contemporary Transformation of Lacquerware from the State and Social Situation of PlainLacqueredware in Song Dynasty

ZHANG Sai-yong1, JIANG Qian2

(1. School of Art and Design,Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 , China; 2. Art Institute of Xiangtan University, Hunan Xiangtan, 411105 , China)

Plain lacquered ware was popular as a unique modality characteristic in the Song Dynasty when handicrafts especially porcelain were extremely developed.Taking it as an example, this paper provides a reference for lacquerware to achieve contemporary transformation. This paper analyzes the current situation of the lacquerware industry from three aspects: uneven personnel and persistent difficulties; the relatively single category of lacquerware and its separation from daily use; the confusion of the market and the unsound management mechanism. At the same time, it compares the appearance, function, technology and system of plain lacquered ware in the Song Dynasty, returns to the historical situation, and analyzes that the survival of plain lacquered ware is inseparable from the popularity of Neo Confucianism, the rise of literati, the progress of science and technology, the prosperity of Commerce and the rationality of system, and further compares with the current social situation. By using ancient ideas for today's reference, this paper puts forward that the necessary path for contemporary transformation of lacquerware should take into account practicality in function, aesthetics in design, modern technology in production, brand awareness in marketing, and the establishment of a sound regulatory system for the industry, try to proposed the corresponding specific implementation and operation methods,build theoretical model.

plain lacquered ware; social situation; contemporary transformation

TB472

A

1001-3563(2022)10-0386-10

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.10.049

2021-12-07

國家社科基金藝術學青年項目(18CG193)

張賽勇(1983—),男,碩士,講師,主要研究方向為工藝美術、中國傳統文化。

責任編輯:陳作