高等職業教育服務鄉村振興的經濟效益*

——貢獻率與回報率雙重視角下的實證研究

謝金辰,祁占勇

(1.西安交通大學,陜西 西安 710000;2.陜西師范大學,陜西 西安 710000)

一、問題的提出

鄉村振興必先振興鄉村教育。長期以來,鄉村事業的發展離不開教育事業的支持,特別是自新時代中國特色社會主義事業部署以來,依托教育體制轉變農村人口負擔為人力資本優勢已被置于舉國事業發展的優先位置。2020年,教育部印發的《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》明確指出,“依托職業院校、培訓機構、農業技術推廣站等機構,面向‘三農’提供全產業鏈技術培訓服務及技術支持,為脫貧致富提供持續動力”。2021年,全國人大常務委員會通過《中華人民共和國鄉村振興促進法》,鼓勵“社會各方面提供教育培訓,促進農業農村人才隊伍建設”,以法律文本的形式界定了教育服務鄉村振興的合法性。但從現實上來看,我國農村教育事業仍面臨著供給總量不足、資源傾斜偏移、需求結構畸形等多元困局。根據全國農村住戶調查顯示,截止2019年底,我國鄉村個體接受高等教育比例僅為1.9%①數據來源:《中國農村住戶調查年鑒》(2019),教育水平上的弱勢又進一步形塑農村群體在財富分配上的不利地位,根據國家統計局的數據,自2015年后我國農村生產總值在全國所占的比重逐年降低,降幅同比超過1%②數據來源:《中國統計年鑒》(2021)。有鑒于此,要取得鄉村振興攻堅戰的全面勝利,亟需提升教育服務鄉村振興的理論與實踐水平。

然而從現實來看,高等職業教育推動鄉村經濟的效益被顯著矮化。宏觀層面上,高等職業教育專業結構與區域經濟發展策略相脫軌,引起高職資源增量難以顯著影響到經濟建設的“棄真悖論”。從產業經濟學的角度,農村地區的產業結構決定了農村產業鏈在經濟生產、產業轉移、資源配置、發展政策等一整套自洽邏輯,而高等職業教育專業社會與區域產業結構互斥的痼疾,引發高職對經濟建設產生負向累積效應。微觀層面上,“勞力者治于人”的文化規制形成了高職在農村個體間吸引力偏低的客觀事實。再生產理論的奠基者皮埃爾·布迪厄指出,分軌化的教育體制決定了不同類屬、質量的教育資源在受教育者群體間的異質性排布。學術類教育與上層文化親和度高,形塑受教育者優勢階層品位,技術類教育與下層文化耦合性強,固化受教育者劣勢階級壁壘。

事實上,國際先行者的經驗證明,投資高等職業教育對于補償農村經濟大有裨益[1]。高等職業教育培育的優質農村人才不僅可有效承擔服務鄉村農業生產的任務,對于非農業生產也帶來長足的收益[2]。在德國,高等職業教育通過賦予農村勞動力自我創業的能力,緩解了貧困的代際積累[3]。二戰后日本農村的經濟復蘇,很大程度上歸因于高等職業教育供給的優質人力資本。更進一步地看,高等職業教育能在微觀層面上顯著提升農村勞動力的個人收益。高等職業教育兼具提升從事農業與非農業生產農村勞動力收入的顯著效益[4],對于以個體為生產單位和家庭為生產單位的農村勞動力,接受高等職業教育都有助于人力資本的積累與轉化[5]。同時也有學者指出,高等職業教育的經濟職能依賴于完善的產業結構,在產業比例不協調的農村地區,投資高等職業教育帶來的區域經濟收益微乎其微[6]。此外,持沖突理論的經濟學者批判到,高等職業教育服務鄉村經濟提升的效益依賴普通教育體系的讓渡,其本質上不利于農村個體增收。

綜合來看,學界內普遍認為高等職業教育與農村經濟之間產生了良性的互動[7],區域高職資源的投入有益于農村經濟存量上升[8],助力了農村產業升級[9]。而對于農村個體,接受高等職業教育也能帶來長足的收入提升[10-11]。然而,教育與經濟的耦合關系類屬于社會建構物,教育收益的不平等囊括了宏觀的群體屏蔽與微觀的個體排斥,長效的鄉村振興戰略依賴于宏觀微觀兩個維度的實證考量,而現有的研究分而治之,造成研究結論偏重于解釋個體或群體的教育收益,而不是基于農村社會生活的實際需要。同時,社會調查往往不符合隨機分組的原則,致使教育結果在社會群體間呈現非隨機分布,模型中的遺漏變量與測量誤差將導致自變量與隨機擾動項相關,進而引發模型的內生性偏誤。除此之外,當下實證研究將農村勞動力視為同質性群體,忽略了不同類屬高等職業教育對生產方式與產業結構各異的經濟體制產生的影響存在顯著的異質性。為解決上述問題,我們構建宏觀貢獻率與微觀回報率并行的實證模型,在納入群體排斥與個體沖突兩個維度后分析高等職業教育與鄉村經濟的耦合關系。更進一步看,我們在宏觀層面上分解了高等職業教育對鄉村地區農業與非農產業的貢獻率,在微觀層面上描述了高等職業教育對從事農業生產與非農業生產鄉村人才回報率的異質性,以達致深度刻畫高等職業教育與我國鄉村經濟的耦合關系的目的。

二、高等職業教育與鄉村經濟耦合關系的理論解釋框架

教育系統沿襲微觀個體選擇與宏觀社會規制兩條路徑,化人力資本優勢為物質資本存量,將高等職業教育作為因變量代入。高等職業教育體系與經濟體系作為社會體系下的兩個子系統,擁有自洽于己卻彼此交互的特征,引發高等職業教育對鄉村經濟之間產生錯綜復雜的關系[12]。宏觀層面上,高等職業教育與區域經濟之間互動關系主要依托“資本”為介質,呈現的雙元閉環的耦合關系見圖1。

圖1 高等職業教育與區域經濟之間的雙元閉合機制

一方面,鄉村的經濟投入為高等職業教育注入充足的物質保障與經費支持,提高高等職業教育的辦學質量。具體來看,鄉村區域經濟的發展保證了屬地高等職業教育院校的場地提供、辦學經費,同時鄉村勞動力市場緩解了各科各類高等職業教育擴招后畢業生的就業壓力,總體上保證了高等職業教育體系的有機運轉;另一方面,高等職業教育培育多元的技術技能人才,化鄉村人口負擔為人力資本優勢,反哺鄉村經濟振興。隨著鄉村振興戰略的推進,鄉村產業結構升級,衍生出愈發完善的第一、第二、第三產業結構排布,同時,依據專業設置的側重,高等職業教育體系內部可劃分為“農業型高職”與“非農業型高職”,兩類高等職業教育滿足了振興鄉村產業的不同需求,供給優質技術技能人才補償鄉村經濟發展。此外,在鄉村經濟與高等職業教育互動的進程中,社會資本起到了協調作用。如位處優勢的鄉村群體會運用社會資本為子代提供相對優質的高等職業教育,以維持固有階層結構下的再生產,同時鄉村經濟對高等職業教育的有效影響亦有賴于社會資本的斡旋。

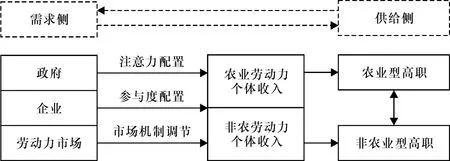

微觀層面上,高等職業教育與鄉村個體經濟的耦合需要參與各主體間的穩態聯系,具體來看,需要政府、企業、學校、勞動力市場多元主體保持聯系暢通(見圖2)。

圖2 高等職業教育與鄉村個體經濟的主體間邏輯

優質的高等職業教育適配著鄉村政府、企業、勞動力市場、其他教育系統的要求。第一,政府作為人才培養的宏觀管理者,依托政策規劃的形式,將稀缺的行政注意力配置于區域性高等職業教育事業,并通過接受其他主體的反饋信息,調整政策策略,形成與其他主體間的統籌服務關系;第二,企業承擔著與高職院校等量齊觀的人才孵化作用,通過為鄉村個體提供實訓場所塑造學生企業學徒身份,將顯性的知識內化為技能型緘默知識;第三,勞動力市場在人力資本到物質資本的轉化中提供了獨特的中轉場域,通過協調不同類型人才比例與收入高低,配合政府的宏觀調控把握供需關系。可見,衡量高等職業教育對鄉村振興的經濟效益需要把控不同產業類型下的經濟貢獻率與收入回報率,考慮到中國鄉村的龐大體量,我們在此基礎上納入分位數的考察,以考量高等職業教育對不同層次的產業經濟與鄉村群體的貢獻率、回報率是否存在異質性,進而得出更加準確的對策建議。

三、數據與方法

(一)數據來源及處理

為描述高等職業教育對宏觀鄉村產業經濟的貢獻率與微觀鄉村個體收入的回報率,我們構建了多層嵌套的橫截面數據,囊括了鄉村區域層面與個體層面的異質性經濟分布:首先,宏觀層面上,依托國家統計年鑒的數據支持,將區域選擇鎖定為鄉村,構建起橫截面數據S1;其次,微觀層面上,選擇中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,簡稱 CFPS)2018年的基線調查,選擇戶口所在地為鄉村的勞動力,得到橫截面數據S2;最后,將兩組橫截面數據融合,得到混合截面數據S3,得到有效樣本,用以計算多層嵌套模型下高等職業教育對鄉村產業經濟的貢獻率與鄉村個體收入的回報率。

(二)研究方法

1.高等職業教育對鄉村區域經濟的貢獻率

教育對區域的經濟貢獻衍生于柯布—道格拉斯生產函數(Cobb Douglas Function,下稱C—D函數),在完全競爭市場的假設之下,描述了經濟增量與物質資本、人力資本之間的相關度,如(1)式所示:

2.高等職業教育對鄉村個體收入的回報率

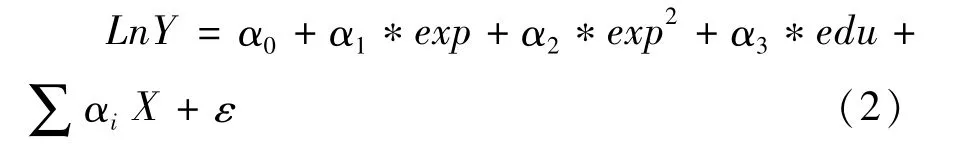

就個體層面探討教育程度與收入水平,明瑟收入方程被國內外學界奉為圭臬,基本形式如(2)式:

其中,LnY表示鄉村個體收入的對數,exp與exp2分別指代個體的工作經驗與平方項,edu表示個體受教育年限,其他控制變量納入αiX中,ε表示隨機擾動項。為計算高等職業教育對個體帶來的凈值回報率,我們引入斷點清理不同階段的教育回報率:

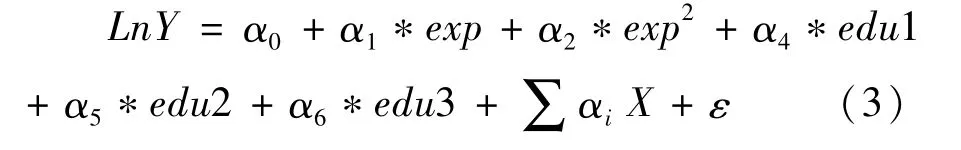

(3)式中,edu1、edu2、edu3分別表示個體接受初中及以下、高中、高職的教育年限,α6表示鄉村個體接受高職帶來的凈值回報率。

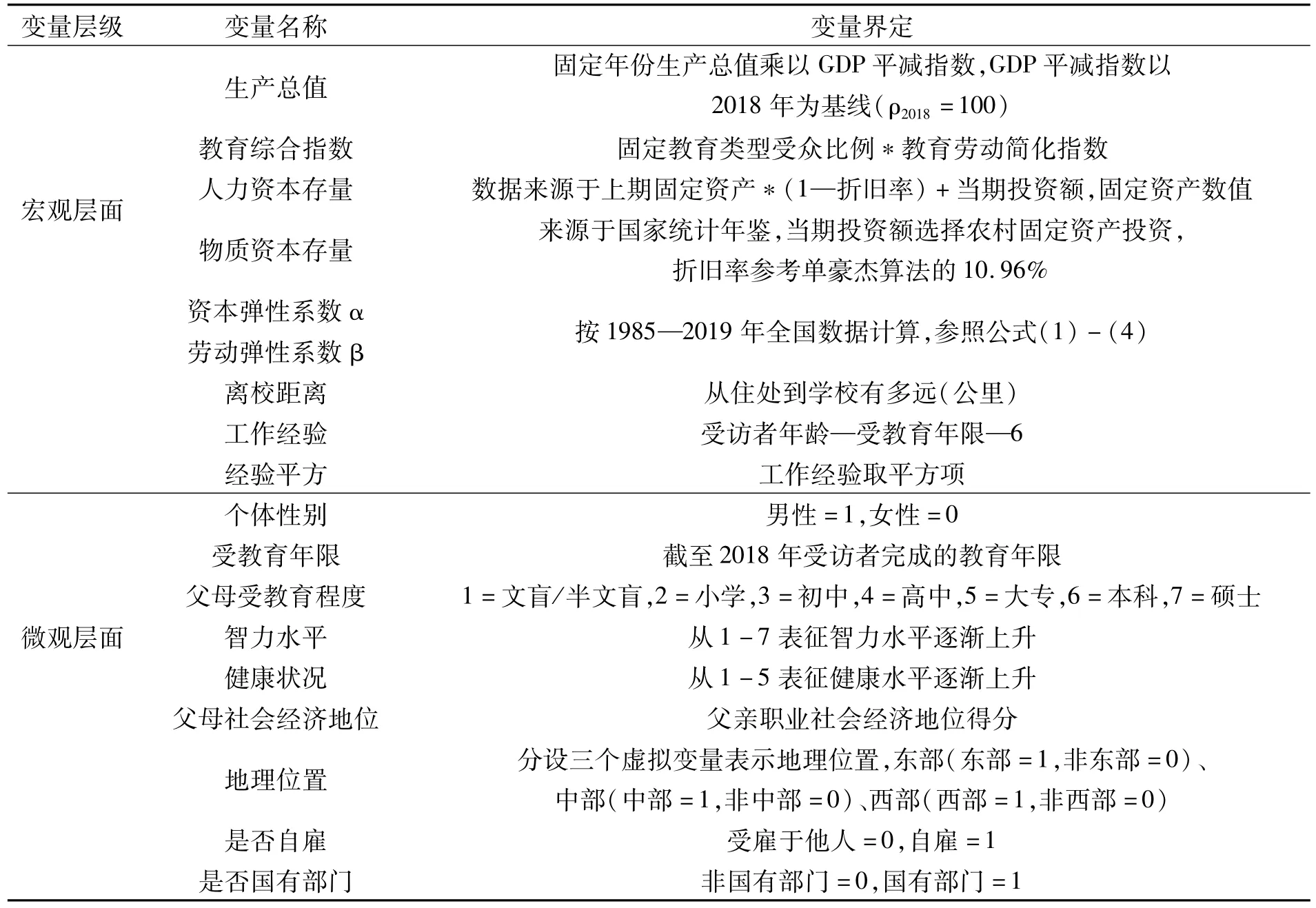

(三)變量描述

1.自變量

選取區域高等職業教育綜合指數與個體接受高等職業教育年限分別為貢獻率模型與回報率模型的自變量。教育綜合指數是用以表征特定教育類型影響人力資本對經濟貢獻的比例大小,如(4)式所示:

其中E表示高等職業教育綜合指數,Si表示學歷為高職的鄉村從業人員平均受教育年限,Li表示高職從業人員勞動簡化指數。微觀層面上的受教育年限遵循CFPS調查的原始處理,是指截止調查年份受訪者完成的教育年限。

2.因變量

選取2018年中國鄉村地區經濟生產總值與鄉村受訪者在CFPS2018調查中的年總凈值收入為因變量,同時提出后者中收入小于1%大于99%的極端值,并對缺失值進行多輪插補。

3.協變量

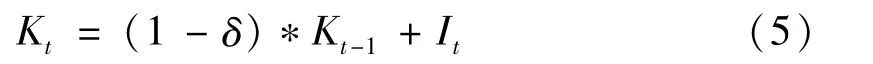

宏觀層面上,C—D函數中的控制變量為物質資本存量。考慮到折舊率與物價變動,我們采用單豪杰提出的永續盤存法(Perpetual Inventory Approach,簡稱PIA)計算物質資本的凈額,如(5)式所示:

其中,Kt為鄉村當期固定資產總量,Kt-1為上一期的固定資產總量,δ為折舊率,It為當期投資額。

微觀層面上,納入個體性別、父母受教育程度、父母社會經濟地位、地理位置、是否自雇工作、是否國有部門為控制變量。

此外,為了控制時間和區域異質性帶來的經濟沖擊,設置年份和省份交叉變量。

4.工具變量

教育貢獻率與回報率都暗含了完全外生的研究假設,然而,教育并非是外生于個體的變量。換言之,教育資源在不同社會群體之間并非呈現隨機分布,而是耦合與個體所處的階層位置、先賦性條件與后致性努力等因素。顯然,影響個體教育選擇的因素并不能全部納入模型中,造成的遺漏變量將引起自變量與隨機擾動項相關,進而對因變量的解釋產生內生性影響。現有的文獻顯示,處理教育與經濟關系的工具變量主要有四類:早期的吸煙習慣(early smoking)、離校距離(college proximity)、出生季度(quarter of birth)、同輩情況(siblings)。考慮到中國的特殊情況,早期吸煙習慣與家庭物質資本高度相關,不滿足工具變量的外生性條件,出生季度與同輩情況在當代中國對教育選擇的影響相對較小,不滿足工具變量的相關性條件。有鑒于此,我們選擇離校距離為工具變量,進而消除內生性因素的影響。所有變量的界定見表1。

表1 變量說明

四、實證分析

(一)高等職業教育對鄉村區域經濟的貢獻率

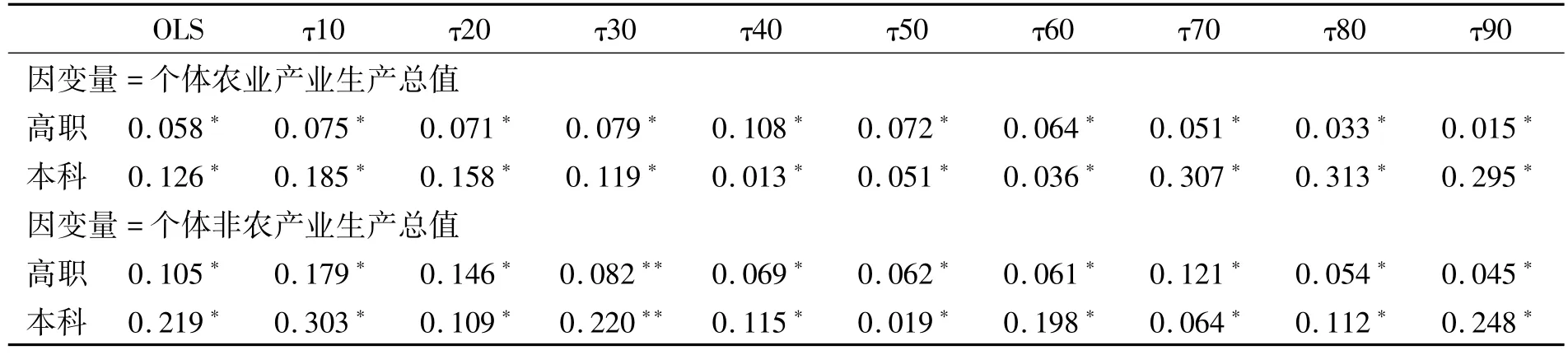

為探究高等職業教育對不同類型與發展水平鄉村區域經濟的貢獻率,我們構建了囊括生產總值、人力資本存量、物質資本存量、彈性系數的混合截面數據,在非農與農業兩個維度上進行分解,并依據高職教育綜合指數估算出高等職業教育的凈值回報率。同時,我們將鄉村農業與非農業經濟發展水平各分設為9個水平,表征為τ10—τ90,進行工具變量分位數回歸估計,結果如表2所示。

表2 高等職業教育對鄉村區域經濟的貢獻率

總體上看,高等職業教育對鄉村區域經濟發展的貢獻度顯著高于本科教育,高等職業教育對于非農產業產生了更高的經濟貢獻率。OLS回歸的結果顯示,對于農業產業與非農產業,高職的貢獻率分別高于本科0.6%和2.9%,高等職業教育將勞動力存量置換為優質人力資源,為鄉村區域經濟的振興帶來長效積極的影響。更進一步看,一方面高等職業教育能顯著提升中、低端鄉村農業產業產值,并為高端鄉村農業貢獻一定的經濟效益。根據IVQR回歸的結果,相較于本科教育,高等職業教育對低端(τ10—τ30)與中端(τ40—τ60)鄉村農業產業分別多帶來10.7%和11%的貢獻率,對于高端(τ70—τ90)鄉村農業產業帶來的回報率略有下降,為9.7%。保證高等職業教育對鄉村農業產業穩定貢獻的同時,亟須大力提升高職服務尖端農業產業的效力。另一方面,高等職業教育對中、低端鄉村非農產業的經濟貢獻率趨于穩態,對高端非農產業則產生十分顯著的貢獻。模型的結果顯示,相較于本科教育,高等職業教育對于位處30分位點及以下、40~60分位點內的低端與中端鄉村非農產業貢獻率多出21.3%與22.7%,對于位處70分位點及以上的高端鄉村農業產業,高等職業教育能帶來的貢獻率則多出52%。由此觀之,高等職業教育對于鄉村非農產業,尤其是高層次非農產業,存在顯著的補償效益。

(二)高等職業教育對鄉村個體收入的貢獻率

在明晰高等職業教育為鄉村區域經濟帶來顯著正向貢獻的基礎上,我們進一步依托拓展后的明瑟方程考量高職教育對從事農業與非農生產活動鄉村個體的經濟回報,結果如表3所示。

表3 高等職業教育對鄉村區域經濟的貢獻率

總體上看,高等職業教育對鄉村個體的經濟回報顯著低于本科教育,高等職業教育對于鄉村個體非農收入回報率的相對劣勢尤為顯著。OLS回歸的結果顯示,高等職業教育能夠為鄉村個體農業收入與非農收入分別帶來5.8%與10.5%的回報率,分別比本科教育帶來的收益低6.8%與11.4%,換言之,納入了機會成本的考量后,高等職業教育并不能顯著提升鄉村個體的收入水平。進一步考察,一方面,高等職業教育能在一定程度上提升中等收入水平農業型鄉村勞動力的個體收入,但對于相對貧困與相對富裕群體的增收效益顯著不足。具體而言,高等職業教育與鄉村個體農業性收入的耦合關系在不同分位點上呈現先增后降的倒U型分布,對于40、50、60分位點上的中等收入水平群體,高等職業教育的平均回報率達到8.13%,高于本科教育4.8%。對于處于30分位及以下相對劣勢群體與70分位點及以上相對優勢群體,高等職業教育能帶來的經濟回報相對有限,前者的平均回報率達到7.5%,低出本科教育7.9%,后者的平均回報率為3.3%,僅為本科教育回報率的10%。另一方面,對于從事非農生產的鄉村個體,在三個收入層次上高等職業教育帶來的回報均顯著低于大學本科教育。工具變量分位數回歸的結果顯示,高等職業教育對鄉村個體非農收入帶來的回報呈現先降后增的U型趨勢,但總體上都顯著落后于本科教育回報率。對于相對劣勢、中等收入、相對優勢的鄉村群體,高等職業教育帶來的回報率分別平均低出本科教育7.5%、4.7%、6.8%。就教育選擇與鄉村個體非農收入的互動關系上,高等職業教育為從事非農生產活動鄉村個體帶來的經濟收益顯著落后于本科教育。

五、結論與建議

部署高等職業教育服務鄉村區域經濟建設與個體增收是落實鄉村振興戰略的應有之義。構建區域、個體兩個層面的混合截面數據,利用工具變量分位數回歸模型,探究了高等職業教育對鄉村區域經濟的貢獻率與個體收入的回報率,得到如下結論:

第一,高等職業教育有效承擔起了服務鄉村產業振興的職能。OLS回歸的結果顯示,投資高等職業教育為鄉村區域產業帶來的經濟效益分別達到1.3%與6.1%,超過本科教育對鄉村產業的經濟貢獻。當前鄉村振興進入新階段,產業群從勞動密集型布局邁向技術密集型樣態,產業承載力、承載結構發生動態變遷。高等職業教育通過提供適宜鄉村發展的優質人力資源為鄉村產業發展注入源動力,化物質資本積累路徑為人力資本積累路徑,促進鄉村產業轉型升級,不斷提升發展動力。

第二,高等職業教育對于不同類型鄉村產業產生的正向經濟效益在低分位點上分布穩定,在高分位點上出現顯著分化。模型1、2中的分位數回歸結果顯示,高等職業教育對中端、低端非農產業的貢獻率趨于穩態,對高端農業產業與非農產業的貢獻率則顯著降低與上升。受制于生產力發展不充分與不平衡,鄉村農業勞動力市場與非農勞動力市場呈現非完全市場機制與完全市場機制,人力資本與產業經濟的差異性耦合形塑了資產分配在鄉村產業間的異質性。因而,單位產值的高等職業教育投資帶來的邊際回報在農業市場呈現遞減效應,在非農市場呈現遞增樣態。

第三,接受高等職業教育對提升鄉村個體收入的效益不佳。納入機會成本的考量后,高等職業教育對鄉村個體農業收入與非農收入的回報率分別為5.8%與10.5%,比本科教育對于農業、非農業收入帶來的收益分別低6.8%與11.4%。“勞智者治人,勞力者治于人”的社會文化觀下,相較于本科教育,高等職業教育落入生存取向的類型教育囹圄,雇主非理性的品位與偏好形塑了勞動力市場的價值性歧視,進一步刻板化了高職生在“文化上貶值”,影響高等職業教育服務鄉村個體增收的效益。

第四,高等職業教育服務不同類型鄉村個體的負向效益在低分位點與高分位點趨同,在中分位點上呈現顯著的方向差異。模型3、4中的分位數回歸結果顯示,高等職業教育對于鄉村個體農業型與非農業型收入帶來的回報隨著分位數的上升呈現先增后降與先降后增兩種分布,對于相對貧困的低收入群體與相對富裕的高收入群體帶來的回報率普遍低于本科教育。對于中等收入層次的群體,高等職業教育對農業型收入的回報率顯著偏高,高于本科4.8%,對非農型收入的回報率顯著偏低,低于本科4.7%。

實證結果顯示,高等職業教育與鄉村經濟之間的互動關系呈“整體良性、效益異質”的分布趨勢。尤其就現代化要求更高的非農產業群體,高等職業教育往往陷入與本科教育相比顯著不足的比較劣勢。同時,對于高精尖產業與高收入群體,高等職業教育服務經濟增長的職能也存在不足。作為旨在傳授受教育者高水平技術技能的教育類型,高等職業教育兼具實現階層躍遷的地位取向功能與技能形塑的具身類型定位,在發展鄉村事業中承擔著促進農村勞動力自我實現、阻斷貧困代際傳遞、促進鄉村產業發展、助推農業農村現代化等四重功能[13]。以江蘇省為例,為推進新農村建設,江蘇省選擇蘇州鄉村為試點移植德國雙元制職業教育模式,推進高等職業教育改革試驗區建設,精準對接產業類型優化高職結構,增強了高等職業教育服務農村經濟建設的效益。新疆地區以高等職業教育為龍頭,培養建設農村和為農村社會服務體系的經營管理、技術人員的培訓教育,形成“縣—鄉—村”三位一體的農村高職鏈[14]。凡此種種說明,理想狀態下的高等職業教育與鄉村經濟體系通過互動形成相互依賴,相互協調的動態關聯關系,是相互耦合、相互促進的命運共同體[15]。

然而就現實來看,高等職業教育服務鄉村振興的經濟效益存在著存量不足與結構偏態二元困境。“高職—鄉村經濟”耦合系統要求在中國鄉村的社會經濟承載力范圍內發展高等職業教育,然而當下高等職業教育的發展規模與結構存在與鄉村經濟體系脫軌的畸形耦合點[16]。這就需要我們跳出僅僅以發展鄉村經濟與投資高等職業教育是否劃算的工具理性,去追尋一種適宜的“高等職業教育尺度”,基于共生視角來考慮兩者之間良性互動與共生發展的雙向耦合[17]。

第一,保持政策穩定,鞏固高職服務鄉村產業經濟既有成果。實施鄉村振興的樞紐是推動鄉村產業振興,農村職業教育能夠融合發展第一、第二、第三產業,推進農產品供給側結構性改革,有效整合農村產業發展[18]。一方面要構建長效化的高職支持鄉村產業經濟振興機制。穩固政府對于高職教育對鄉村振興事業服務力的注意力配置,構建上下貫通的政策支持體系,持續增加國家財政對農村地區高職教育投入中所占的比重,確立財政投入高職教育的主導地位,盡快補齊我國在高職教育政策投入上針對“三區三州”等區域性農村貧困地帶的短板。另一方面要優化針對鄉土產業的支持機制。注重鄉村產業的發展方向,有針對性地把高等職業教育推進工作與農村產業相結合,對創辦各類新型鄉村特色產業、興辦鄉村經濟實體的高職院校、人才給予一定的物質與政策支持[19]。

第二,優化注意配置,探索高職教育支持鄉村個體增收多元路徑。絕對貧困的消弭與后脫貧時代邁入標志著鄉村振興戰略部署進入新的歷史節點,亟需優化高等職業教育服務鄉村個體增收的重要職能。從新時代“職業教育—鄉村需求”的供給側來看,應探索鄉村人才的管理與激勵體系。依托高等職業教育體系培育新型職業農民,賦予鄉村個體獲取職業資格和就業能力,同時積極組織開展技術傳授、經驗交流和成果推廣等活動以暢通鄉土人才技術職稱評定的通道。此外,在優化供給的同時,還應注意從鄉村個體的需求側著手,推動從高等職業教育設立更多針對鄉村個體的普惠性項目,加強高等職業教育的反哺力度,建立“一一對應”互聯互動的發展機制,使更多的鄉村個體接受更多優質的高等職業教育資源,破解“資源受限”的理論困局[20]。

第三,區別市場特征,保障高職服務鄉村振興整體效率。高等職業教育辦學的價值取向中蘊含著去農化與為農化的博弈,催生了鄉村人力資源配置存量與結構在農業與非農業上的顯著異質性。據此,一方面,推進協同化體制建構。各級政府和教育主管部門亟須形成合力,改變離農取向型高等職業教育導致的要素配置失衡狀態,盡快建立農業型、非農型市場一體化和高質量均衡發展的高等職業教育體系,推進學校建設標準、教師編制標準、生均公用經費基準定額以及基本裝備配置標準的均衡。另一方面,優化高職資源的差異性布局。依托先發型優勢產業帶動鄉村整體經濟水平,甄別有益于鄉村經濟振興的優勢產業,規劃教育方向,引入相應的合作企業,達致校企優質合作與產學深度融合。此外,著力于提高高等職業教育對口支持實效,如建立聯合指導機構,確保鄉村個體要么能夠學習家鄉優勢產業、文化民俗特色等發展急需的技能,要么能夠學習流入地產業轉型升級與就業崗位急需的職業技能,促進就業[21]。

第四,識別扶貧門檻,優化高職服務鄉村振興效果精度。高等職業教育雖然能給鄉村經濟帶來補償性效益,但對不同階層群體的增收效益存在差異。本文的實證結果顯示,高等職業教育對鄉村產業經濟與鄉村個體收入在高分位點與中分位點上存在顯著的“門檻效益”。據此,一方面要推動優質高職院校向本科層次轉型,提升對于高端產業的補償效益。依托“雙高計劃”遴選出能夠服務產業升級發展、支撐區域經濟轉型、綜合辦學實力領先的學校,開展本科層次職業教育學校試點,發揮中國特色高水平高職學校的示范引領作用,為鄉村振興,尤其是卡脖子高端產業的經濟振興帶來職業教育服務力[22]。另一方面要持續推進高職擴招工作,培育一批服務鄉村經濟建設的中高級應用型人才。精準服務鄉村區域經濟發展需求與個體人力資本積累需求,提高落后鄉村的高職擴招覆蓋率,更好地服務鄉村振興。此外,要高度重視中西部地區和人口大省舉辦鄉村高等職業教育面臨的資源困境,建立健全兜底線、促公平、保質量的有效機制[23]。