絕經后婦女前白蛋白水平與骨質疏松性椎體骨折的關系

汪青 洪嶸 陳勇 陳吉 黃昊強 林華

1.南京中醫藥大學昆山附屬醫院骨傷中心,江蘇 昆山 215300 2.南京大學醫學院附屬鼓樓醫院骨科,江蘇 南京210008

骨質疏松癥是絕經后婦女最常見的代謝性疾病之一,其特征是骨密度(BMD)降低、骨微結構破壞和骨脆性增加[1]。椎體骨折是絕經后婦女中最常見的骨質疏松相關骨折,導致身高下降、長期嚴重疼痛、殘疾、生活質量下降,甚至死亡[2-3]。營養與骨質疏松之間存在相關性。流行病學研究報告,營養不良與骨質疏松性骨折相關[4-5]。白蛋白和前白蛋白是廣泛使用的營養生物標志物。與白蛋白相比,前白蛋白被認為是營養不良的首選生物標志物[6]。研究[7]表明,前白蛋白水平與絕經后骨質疏松婦女的骨密度相關。這些證據表明,營養狀況不佳可能會增加骨質疏松性骨折的風險。然而,在絕經后婦女中,低水平的前白蛋白與骨質疏松性骨折之間是否存在關聯仍不清楚。本研究旨在評估絕經后婦女的前白蛋白水平與骨質疏松性椎體骨折之間的潛在關聯。

1 材料與方法

1.1 研究人群

南京中醫藥大學昆山附屬醫院自2016年5月至2020年1月共收治1 103名絕經后婦女,納入標準:①女性、年齡>50歲,自然絕經年限>1年;②患者無進食障礙、慢性肝腎疾病、自身免疫相關疾病(如類風濕性關節炎)、代謝性疾病(如糖尿病、甲亢和甲狀旁腺功能亢進)、可能影響骨代謝的慢性疾病和癌癥;③在前6個月內未服用可能影響骨代謝(如鈣、維生素D、雙膦酸鹽和激素治療)或前白蛋白水平的藥物;④沒有合并影響骨密度的其他疾病。本研究得到南京中醫藥大學昆山附屬醫院倫理委員會的批準,所有研究參與者均簽署書面知情同意書。

1.2 臨床和實驗室檢查

患者信息通過標準問卷獲得,包括人口統計學特征、當前吸煙和飲酒狀況、體力活動、乳制品攝入量、病史和藥物使用。血紅蛋白水平由XN9000(希森美康)測定。生化檢查使用Cobas C8000(羅氏)測定。腎小球濾過率(eGFR)的計算方法為:eGFR[mL/(min·1.73 m2)]=186×(SCr/88.4)-1.15×(年齡)-0.203×0.742。血清25-羥基維生素D[25(OH)D]使用Cobas E602分析儀(羅氏)測定。

1.3 骨密度檢查

腰椎(L1~L4)、全髖關節和股骨頸的BMD(g/cm2)由同一技術員使用雙能X射線吸收儀(DXA)(美國通用電氣醫療公司,型號Lunar)進行測量。骨密度結果通常以T值表示,T值= (實測值-同種族同性別正常青年人峰值骨密度)/同種族同性別正常青年人峰值骨密度的標準差。降低等于和超過2.5個標準差(T值≤-2.5)可診斷為骨質疏松癥。

1.4 骨質疏松性椎體骨折的診斷

骨質疏松性椎體骨折為低能量損傷(例如,滑倒、從小于或等于站立高度的位置跌落導致的椎體壓縮性骨折)。結合病史及影像學表現即可明確診斷。

1.5 統計學處理

2 結果

2.1 人口學特征

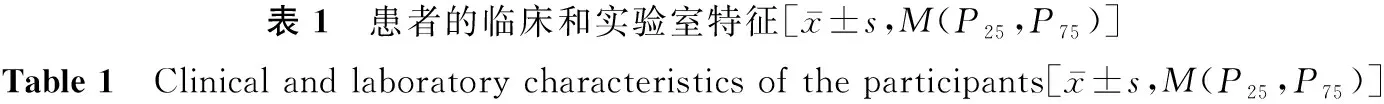

本研究共納入1 103名絕經后婦女,平均年齡(67.9±8.8)歲。與無OVF組相比,OVF組婦女年齡較大,BMI、白蛋白、前白蛋白、25(OH)D水平及骨密度(L1~L4、全髖關節及股骨頸)較低,差異有統計學意義(表1)。

2.2 傳統危險因素與OVF的關系

單變量Logistic回歸分析顯示,骨質疏松癥的傳統危險因素年齡、BMI、白蛋白、腰椎(L1~L4)骨密度、全髖關節骨密度及股骨頸骨密度與OVF顯著相關(表2)。

表2 骨質疏松癥的傳統危險因素與OVF的關系Table 2 Relationship between traditional risk factors of osteoporosis and OVF

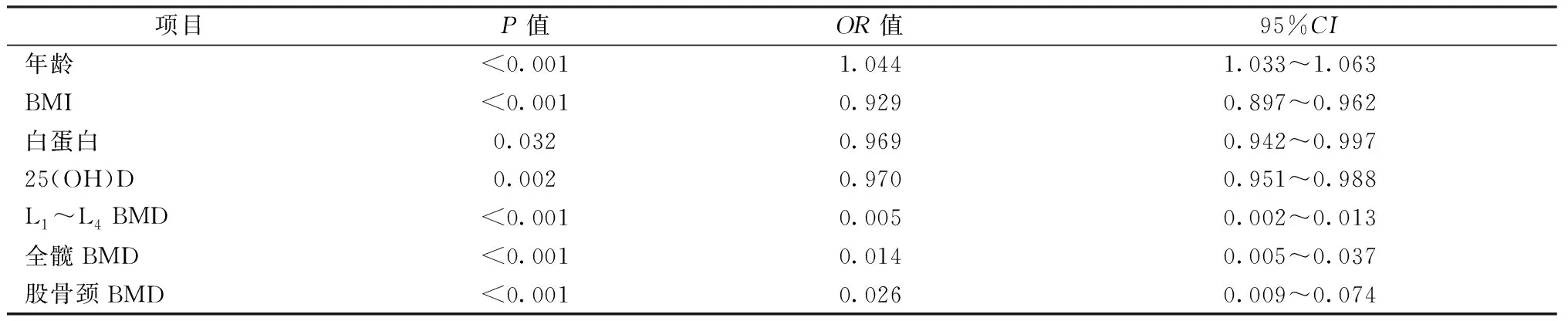

2.3 前白蛋白水平與OVF的相關性

多元Logistic邏輯回歸分析顯示,調整了年齡及BMI后,前白蛋白水平與OVF顯著相關(表3,Model 1),調整了年齡、BMI、25(OH)D、L1~L4BMD、全髖關節BMD及股骨頸BMD,前白蛋白水平仍與OVF獨立相關(表3,Model 2)。根據前白蛋白水平,OVF的患病率在4個四分位中呈現顯著下降趨勢(35.21%、24.92%、26.53%和13.34%),見圖1。同時,調整了年齡、BMI等相關因素后,白蛋白與OVF之間沒有顯著相關性(表3)。

表3 前白蛋白和白蛋白與OVF的相關性Table 3 Association between prealbumin and albumin and OVF

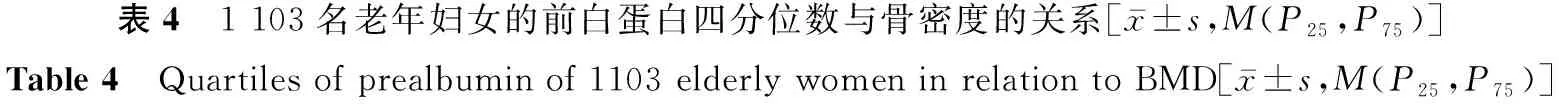

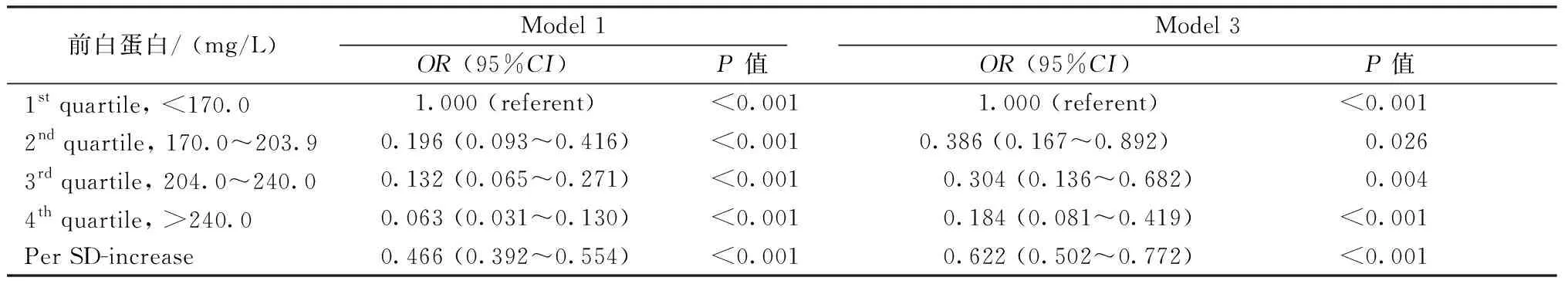

2.4 前白蛋白與骨密度的相關性

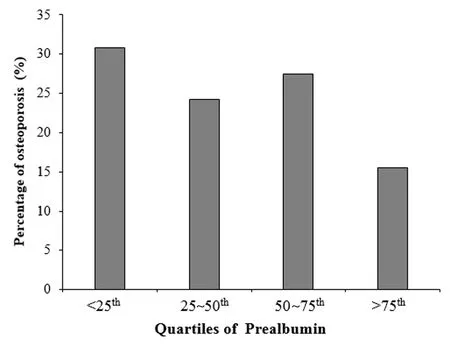

不同前白蛋白水平的骨密度,存在顯著差異(表4)。根據BMD,參試者分為骨質疏松癥和骨量減少。相比于骨量減少,骨質疏松癥婦女的年齡較大,而前白蛋白、BMI、白蛋白、ALP、BMD及25(OH)D水平較低(表5)。多元Logistic邏輯回歸分析顯示,調整了年齡及BMI后,前白蛋白水平與骨質疏松癥顯著相關(表6,Model 1),調整了年齡、BMI、白蛋白、ALP及25(OH)D水平后,前白蛋白水平仍與骨質疏松癥獨立相關(表6,Model 3)。根據前白蛋白水平,4個四分位的骨質疏松癥患病率呈下降趨勢(30.84%,24.21%,29.42%和15.53%),見圖2。

表6 前白蛋白與骨質疏松癥的關系Table 6 Association between prealbumin and osteoporosis

圖2 根據前白蛋白四分位水平,骨質疏松癥患者百分比Fig.2 The percentage of patients with osteoporosis according to prealbumin quartiles

3 討論

隨著中國人口老齡化,骨質疏松性骨折風險迫在眉睫[8]。規范的抗骨質疏松治療[9-10],是預防骨質疏松性骨折的有效手段。此外,評估骨折危險因素、預測骨折風險也至關重要。

本研究發現有OVF的絕經后婦女的前白蛋白水平低于無OVF的婦女。調整年齡、BMI、25(OH)D和BMD后,絕經后婦女較低的前白蛋白水平也與較高的OVF患病率獨立相關。同時,OVF的患病率隨著前白蛋白水平四分位的降低而增加。這些結果表明,低前白蛋白水平可能是中國絕經后婦女發生OVF的危險因素。

年齡、吸煙和飲酒狀況、既往骨折、父母髖部骨折史、糖皮質激素使用、類風濕性關節炎和BMD是骨折的主要臨床風險因素,世界衛生組織使用這些因素來評估10年骨折風險[3]。先前的研究[11-12]表明,BMI、日常體力活動和營養不良與首次椎體骨折顯著相關。與這些結果一致,我們發現年齡、BMI、25(OH)D水平和BMD是OVF的危險因素。白蛋白及前白蛋白是營養狀況評估的傳統標志物[13]。與白蛋白相比,前白蛋白半衰期較短,可以更好地反映營養狀況。本研究發現前白蛋白,而不是白蛋白,是中國絕經后婦女OVF的潛在獨立危險因素。

既往的研究表明,營養對骨骼健康起著極其重要的作用。營養通過多種機制影響骨骼健康,包括骨骼結構的變化、骨代謝率的調節,以及鈣和其他骨活性礦物質元素的動態平衡[14-15]。本研究發現中國絕經后婦女的低前白蛋白水平與骨質疏松癥顯著相關。

炎癥環境會導致前白蛋白水平下降[16]。營養不良和炎癥細胞因子激活對骨量丟失具有重要影響[17-20]。然而,前白蛋白是否會影響骨形成和骨吸收一直存在爭議。盡管前白蛋白在骨代謝中的作用機制尚不清楚,但本研究發現前白蛋白與不同部位的骨密度呈正相關,這可能是預測OVF風險的有用標志物。筆者將嘗試通過后續研究觀察營養狀況的改善是否能增加骨量。

本研究存在一些局限性。首先,這是一項橫斷面研究,因此筆者無法確定前白蛋白水平下降與OVF之間的最終因果關系。基于營養和骨代謝之間的關系,筆者可以提出一個假說,即較低的前白蛋白水平可能會增加OVF的風險。其次,椎體壓縮骨折患者的腰椎骨密度可能無法準確測量。此外,參與者來自醫院的絕經后婦女。因此,本研究的結果不能代表一般人群的結果。未來仍需進行縱向研究,以闡明前白蛋白與骨質疏松癥及OVF的關系。

綜上,在中國絕經后婦女中,較低的前白蛋白水平與OVF風險相關。前白蛋白水平與骨密度之間的正相關暗示了營養和骨骼健康之間的內在聯系。有必要進行進一步的前瞻性研究,以確認前白蛋白水平下降是否會增加絕經后婦女OVF的發病率。