氟伏沙明聯合改良森田療法治療強迫癥患者臨床療效觀察

成雄超 王淑慧 劉雁庭 王敏麗 李錦棉 譚錦青 黃水麗 農玉賢

南寧市第五人民醫院臨床心理科,廣西南寧市 530001

強迫癥是以反復出現的強迫觀念或強迫行為為主要臨床表現的一類精神障礙。在我國,強迫癥終生患病率為2.4%,嚴重影響患者的日常生活質量和社會功能[1]。目前,臨床治療強迫癥患者的一線藥物主要是選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(包括氟伏沙明、氟西汀、舍曲林等)和氯米帕明[2]。森田療法可以改善強迫癥患者的臨床癥狀,傳統森田療法治療分為四期,即絕對臥床期、輕作業期、重作業期、社會適應訓練期;隨著社會和經濟發展,改良森田療法因開展操作靈活已逐漸替代傳統療法,其較注重作業療法和社會實踐,能取得良好的效果[3-4]。為探討氟伏沙明聯合改良森田療法治療強迫癥患者的療效和安全性,本研究選取78例患者進行了治療觀察,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年2月至2021年5月我院收治的強迫癥住院患者78例為研究對象。納入標準:(1)符合《國際疾病分類》第十版(ICD-10)精神與行為障礙分類強迫癥診斷標準[5],由2名精神科主治醫師或副主任醫師共同確診;(2)耶魯布朗強迫量表(Y-BOCS)評分≥16分;(3)初中或初中以上文化程度;(4)患者及監護人簽署治療研究知情同意書。排除標準:(1)罹患嚴重軀體疾病或神經系統疾病患者;(2)精神分裂癥患者、雙相情感障礙患者、有嚴重自殺傾向和抑郁癥患者、精神活性物質濫用患者、精神發育遲滯患者;(3)哺乳期婦女、孕婦。采用隨機數字法將納入研究的患者分為對照組和研究組,每組39例。研究組患者男19例、女20例;年齡16~55歲,平均(29.62±10.43)歲;病程0.4~20年,平均(5.79±4.67)年;文化程度初中12例、中專或高中15例、大專及以上12例。對照組患者男23例、女16例;年齡16~49歲,平均(29.33±8.97)歲;病程0.3~18年,平均(5.63±4.64)年;文化程度初中12例、中專或高中11例、大專及以上16例。兩組患者的性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經我院醫學倫理委員會審查批準。

1.2 方法

1.2.2 研究組 在對照組的基礎上給予改良森田療法[6]治療。由具有森田療法治療資質的醫生、護士對患者進行治療。(1)相對臥床期(1周):要求患者參加森田治療講座2次,每次1 h;發放筆記本給每例患者供其書寫日記及學習筆記。第1次講座向患者講解改良森田療法的目的、意義和方法,讓其了解“順其自然,為所當為”的意義;第2次講座向患者講解強迫癥的神經質特征,要求他們盡量掌握疾病知識要點。患者每天臥床12 h以上,保持安靜,正視苦惱,面向現實。結束本期治療時要求患者寫出自己的治療體驗。(2)輕作業期(2周):要求患者夜間睡眠7~8 h。白天鼓勵患者自發性作業,以室內活動量小的作業為主,包括手工藝、繪畫、書法、聽音樂、閱讀、廣播操、打掃衛生等,培養患者生活的自主性,讓患者將注意力轉移到現實當中。要求患者寫周記。(3)重作業期(2周):讓患者持續輕作業期的作業種類,增加游戲、樂器演奏、舞蹈、健身器鍛煉、乒乓球、羽毛球、定點投籃、跳繩、太極拳等訓練項目,培養患者作業的持久力和忍耐力,使患者反復體驗到成功的喜悅,從而重新樹立起生活的信心和勇氣。要求患者寫周記。(4)社會適應訓練期(3周):重點進行日常生活、社會適應、人際交往等訓練。讓患者持續重作業期的內容,延長作業時間,分小組進行生活適應訓練,組織患者進行集體討論,相互交流,自我分析;指導患者制訂今后生活規劃,組織患者開展自娛自樂的文藝演出等小型比賽,培養患者的社交技能,讓患者逐漸適應外界環境,培養積極的生活態度,最終實現“目標本位”的行動目標。最后讓患者寫整體的治療體驗。

1.3 觀察指標

1.3.1 強迫癥狀和焦慮癥狀 分別于治療前、治療4周和治療8周后,采用Y-BOCS[7]、HAMA量表[8]對兩組患者的強迫癥狀和焦慮癥狀進行評估。Y-BOCS量表評分6~15分為輕度,16~25分為中度,>25分為重度;HAMA量表評分≥29分為嚴重焦慮,≥21分為明顯焦慮,≥14分為焦慮,≥7分為可能焦慮,<7分為正常。

1.3.2 臨床療效 治療8周后,依據Y-BOCS評分的減分率評估兩組患者的治療效果[9]。痊愈:治療后Y-BOCS評分減分率≥75%;顯著有效:治療后的Y-BOCS評分減分率為50%~74%;有效:治療后的Y-BOCS評分減分率為25%~49%;無效:治療后的Y-BOCS評分減分率<25%。治療總有效率=(痊愈例數+顯著有效例數+有效例數)/總例數×100%。

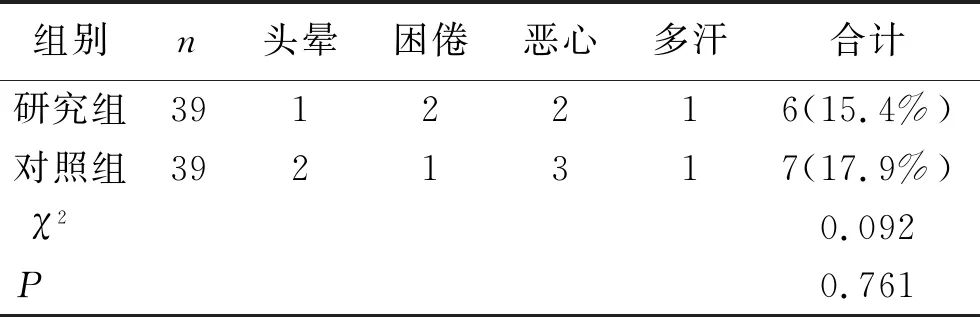

1.3.3 不良反應 比較兩組患者治療期間頭暈、困倦、惡心、多汗等不良反應的發生情況。

1.4 統計學處理 采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以x±s表示,兩組間均數比較采用獨立樣本t檢驗;重復測量資料比較進行重復測量方差分析。計數資料以%表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

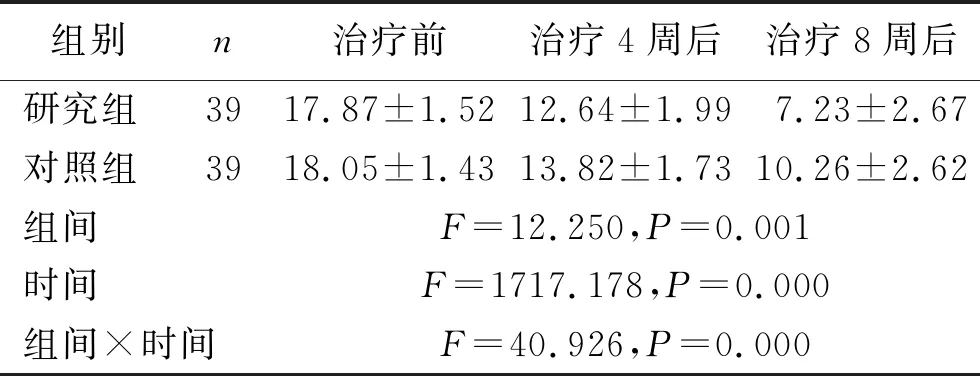

2.1 兩組患者治療前后的強迫癥狀比較 兩組患者治療前后的Y-BOCS評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者的Y-BOCS評分與時間有交互效應(P<0.05)。治療4周、8周后,兩組患者的Y-BOCS評分均顯著降低,研究組患者的Y-BOCS評分顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后的Y-BOCS評分比較 (n,x±s)

2.2 兩組患者治療前后的焦慮癥狀比較 兩組患者治療前后的HAMA評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者的HAMA評分與時間有交互效應(P<0.05)。治療4周、8周后,兩組患者的HAMA評分均顯著降低,研究組患者的HAMA評分顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后的HAMA評分比較 (n,x±s)

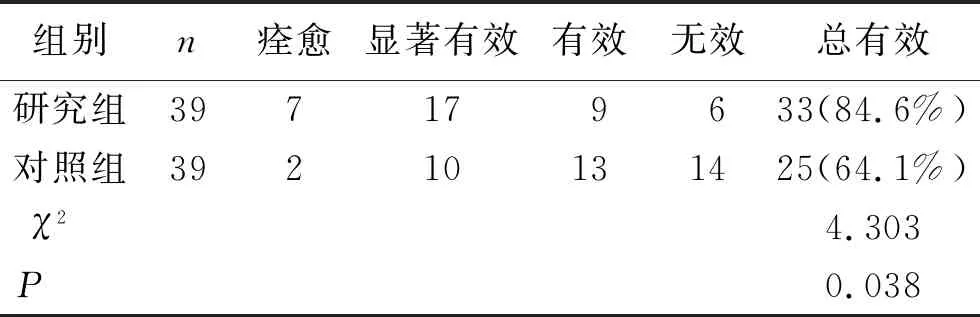

2.3 兩組患者的臨床療效比較 治療8周,研究組患者的治療總有效率(84.6%)顯著高于對照組(64.1%),差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者的臨床療效比較 [n(%)]

2.4 兩組患者的不良反應發生情況比較 治療期間,研究組患者的不良反應發生率(15.4%)與對照組患者(17.9%)比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 兩組患者的不良反應發生率比較 [n(%)]

3 討 論

強迫癥是一種以反復出現強迫觀念和強迫行為為主要臨床表現的常見精神障礙,患者極端痛苦和焦慮,其正常生活、工作和人際交往受到嚴重影響[10-11]。強迫癥的發病可能與患者腦內5-羥色胺功能低下相關,患者的臨床一線治療藥物主要是選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑,其中氟伏沙明是第一個被應用于強迫癥患者治療的選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑,它不影響機體去甲腎上腺素和多巴胺的攝取,并且與腦內乙酰膽堿受體的親和力不強,可避免患者出現嚴重的抗膽堿能和心血管不良反應,但部分患者的治療效果不理想[12-14]。目前臨床上對強迫癥患者大多給予藥物聯合心理治療,森田療法是一種心理治療方法[15]。研究結果[4,16-18]顯示,強迫癥患者的性格特征為謹小慎微、過于追求完美、擔心、害怕、追求細枝末節,而森田療法聯合抗抑郁藥物治療可改善強迫癥患者的強迫癥狀;傳統森田療法需要患者絕對臥床,難以滿足患者的治療需求,改良森田療法簡便、易行、有效,更易操作、應用。

在本研究中,對照組患者給予氟伏沙明治療,研究組患者在對照組的基礎上給予改良森田療法治療。結果顯示,治療4周、8周后,兩組患者的Y-BOCS評分和HAMA評分均顯著降低,研究組患者的評分明顯低于對照組;治療8周研究組患者的治療總有效率顯著高于對照組;兩組患者的不良反應發生率比較差異無統計學意義。結果提示,氟伏沙明聯合改良森田療法治療強迫癥患者的臨床效果明顯優于氟伏沙明單藥治療,可更有效地改善患者的強迫癥狀和焦慮癥狀。強迫癥患者多具有完美主義性格傾向,十分害怕不完美,害怕失敗、錯誤,遇到一些負性生活事件時,容易引發強迫癥狀[19]。森田療法的治療原則強調在自己出現無法排除和控制的強迫癥狀時要順其自然,將行動落實到有意義的建設性行動中。因此,森田療法可改善強迫癥患者經常將注意力聚焦于負面信息、聚焦于強迫與反強迫的矛盾狀態,打破聚焦負面信息—設法控制和排除癥狀—癥狀加重的惡性循環(精神交互作用),最終改善患者的臨床癥狀[19]。