北京知青與延安地區農村的相互影響淺析

李凌禾芮

(中國國家博物館,北京 100005)

引言

知識青年“上山下鄉”運動涉及了約2000 萬人的社會流動,①這一運動起源于二十世紀50 年代中期,在60 年代開始興起,并在“文化大革命”中形成席卷全國的高潮,到七十年代末停止,前后大概有三十年,運動持續時間之長,規模之大,影響之深遠,在中國現代史甚至在世界現代史上都堪稱一個極不尋常的現象。

從1969年到1976年,28000多名北京知青響應上山下鄉的號召,告別城市和親人,到延安地區農村插隊落戶。延安人民在經濟困難的情況下,熱情接納了這些青年學子。轟轟烈烈的上山下鄉運動成為了一代人的集體記憶,永遠鐫刻在北京知青心中。北京知青在延安地區農村艱苦的環境中鑄就了吃苦耐勞的堅韌,忠貞不渝的執著,大公無私的奉獻精神,改變了延安地區農村的落后面貌。同時,延安人民對北京知青的影響也是深刻和久遠的,為國家培養造就了一批懂國情,接地氣的建設人才。分析研究知識青年“上山下鄉”這一史無前例的歷史事件,對于我國農業農村現代化建設和鄉村振興戰略的實施,也有一定的現實意義。

一、延安地區農村的落后面貌及北京知青到延安插隊時的狀況

(一)北京知青插隊時延安地區農村的落后面貌

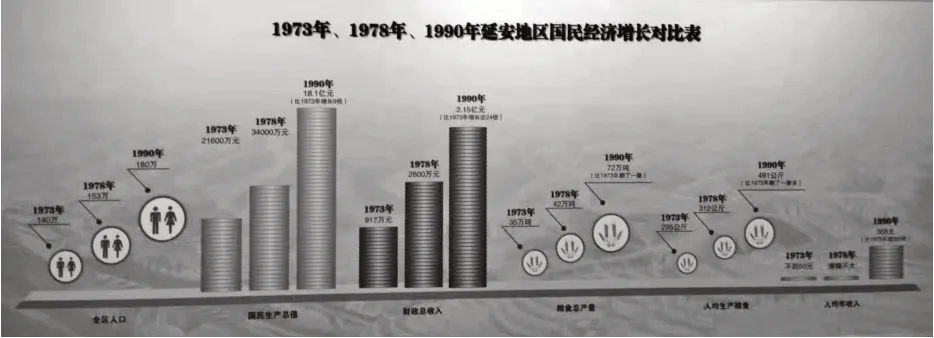

陜北黃土高原,梁峁起伏,溝壑縱橫,土地貧瘠,村落偏僻,信息閉塞,經濟文化落后,百姓生活向來貧困。北京知青來延安插隊的初期,延安地區農民的生活相當艱苦。從圖1 的主要指標分析來看,1973 年,延安地區有14 個縣,130 多萬人口,然而國民生產總值僅有21600 萬元,財政總收入917萬元,糧食總產量35 萬噸,人均生產糧食295 公斤。至1978年,延安糧食生產和人均年收入都一直處于徘徊不前的狀況。農業靠天吃飯,廣種薄收,旱、澇災害頻繁,糧食畝產百十斤左右,人均年收入不到50 元,農民的溫飽問題沒有解決,常常填不飽肚子,吃糧靠返銷,花錢靠救濟,春荒季節討吃要飯的現象時有發生。延安人民就是在這樣艱難的歲月中熱情接納了北京知青。

圖1 1973年、1978年、1990年 延安地區國民經濟增長對比表(來源于延安北京知青博物館)

1970年春節,周恩來總理在與從延安回京探親的北京知青周秉和、何立群等人的交談中,了解到了延安群眾生活的實際情況和插隊知青管理教育中的一些問題。延安的貧窮落后使周總理寢食不安。在周總理的直接關懷下,1970 年3 月,國務院召開了“延安地區插隊青年工作座談會”。會議深入討論研究解決插隊知青的管理教育工作和迅速改變延安貧窮落后面貌的問題。

(二)北京知青到延安地區農村插隊的具體情況

1969年1月7日至2月10日,26200名北京知青來到延安,分別安置在12 個縣的124 個公社,1602個生產大隊,3454 個生產隊插隊。1974 年、1975年、1976年,又有三批北京知青來延安插隊。至此,延安地區14 個縣(市)全部有了北京知青。具體分布情況如圖2:

圖2 延安北京知青落戶點(來源于延安北京知青博物館)

當時,延安地區各級革委會對知青插隊工作十分重視,在不到一年的時間內、地區革委會就如何做好知青工作,先后召開了7 次會議、下發了8 個文件。地、縣兩級成立了知青安置辦公室,配備100余名干部。130萬延安人民對北京知青表現出了前所未有的熱情,把知識青年當作自己的親人,關心他們,愛護他們。生產隊在社員生活困難的情況下,采取建房、騰房、打窯洞等辦法,為北京知青解決了住房問題;按一個半人的標準分給知青口糧;發現他們在生活和生產方面的實際困難,及時地幫助解決。

北京知青初到延安時,大都借住在社員家里,有的住在生產隊的飼養室里。不久,在各級政府支持下,生產隊開始為北京知青修窯洞、蓋房子。據1970 年8 月統計,延安地區為北京知青修建窯洞4318孔,房屋619間。

二、北京知青給延安地區農村帶來的新變化

北京知青到延安地區插隊,對延安地區農村的經濟、文化、科技、醫療衛生等方面產生了積極的影響,極大地改變了當時延安農村的落后面貌。

(一)促進文化教育的發展

延安地處黃土高原腹地,溝壑縱橫,干旱少雨,植被稀少,水土流失嚴重,屬于少見的貧窮落后地區。加上交通不便閉塞,不重視教育等多方因素,導致農村人口受教育水平低,缺少文化。北京知青到延安插隊后,充分發揮自身優勢,為改善延安地區農村人口的精神文化生活做出了積極貢獻,提高了延安地區農村人口的文化水平。

北京知青在農閑時,教社員群眾寫字,建立識字組,辦識字班,出板報,辦夜校,為農民傳播文化知識。

北京知青創辦了廣播站,將廣播引入延安地區農村。據統計,到1975 年,延安全區有廣播放大站的公社已達到90%,有廣播的生產隊已達到100%,安裝喇叭的農戶已達到91%。

北京知青還成立電影放映隊,組建了文藝宣傳隊。北京知青們帶來了普通話、對時事的看法、體育、音樂知識及報紙等,客觀上影響著農村人的價值觀,開化了當地的民風民智。知識青年充滿青春活力,很好地帶動了插隊所在地的農民,與他們經常聚在一起舉行文藝活動。受知青影響或者他們直接指導的當地小學、中學,每學年都搞文藝表演。如延長縣楊道塬小學任教的知青孫靖萍,她教的音樂課很受歡迎。他們組織指導的文化活動,對宣傳黨的方針政策、移風易俗和豐富當地群眾的文化生活等方面起到積極作用。

北京知青在舊窯洞里創辦“窯洞小學”,方便延安地區的農村兒童接受教育。他們經常組織孩子們到田間地頭去學農,到社辦企業去學工,到當地駐軍營區去學軍。很多北京知青擔任了當時社辦隊辦學校的人民教師,為延安地區農村孩子的健康成長打下良好基礎,如民辦教師李惠英、陳延紅等,就是優秀代表。1971年,全區擔任民辦教師的北京知青有763名。到1973年,擔任民辦教師的北京知青已達到1010 人。到1975 年,延安地區在校學生人數達到33.9萬,兒童入學率由1960年代的65%提高到97.1%。

(二)給予科學技術支援

北京知青對延安地區農村,給予了科學技術支援。據統計,從事各項技術、文化工作的知青約占知識青年總數的10%。1971年,延安地區有1470余名北京知青擔任生產隊技術員。

北京知青是當時延安地區農村科學技術革新的有力推動者。甘泉縣知青楊傳智利用柴油機聯動電鋸進行工作,大大提高了木工效率。甘泉縣大莊河知青,改裝廢舊電動機為發電機,實現脫粒和碾米等工序的機械化。南泥灣公社的孟祥升使用小鋼磨為農民加工糧食,取代了驢拉磨的傳統方式。志丹縣向陽溝的知青,在1970年辦了農科站。

在農業科技方面,北京知青成為一支重要力量。甘泉縣的知青溫東方、李浙陽等創辦農場,試制型號為“九二〇”的生長激素,培養生物育種,開闊了農民的眼界。河莊坪公社的北京知青是科學種田的先進典型,他們培育出高產的紅薯,高粱,谷子,小麥。宜川縣后峪溝生產大隊的知青張革,廣開肥源,大搞基建,試驗選種,三年就讓畝產翻兩倍多。北京知青選育良種,制造菌肥,蓋沼氣池,科學種田,這些革新帶來了糧棉高產,還激發了社員群眾的創新意識。

(三)提升延安農村醫療衛生水平

延安地區農村落后的醫療衛生面貌,讓北京知青為之揪心。很多知青自學成才,成為赤腳醫生,減輕了人民病痛,赤腳醫生孫立哲、王建(女)、李霞等就是典型代表。截止1975年9月份,從事醫療衛生的北京知青人數達到6420人,大大提升了延安地區農村的醫療衛生水平。

“赤腳醫生標兵”孫立哲從1969年1月開始,在延川縣插隊十年。他聽到一位大媽生的八個孩子,因為生病夭折了六個,大感悲痛。孫立哲通過自學醫療衛生知識,做了一名赤腳醫生,他對照著病人的具體情況,不斷探索完善醫療技術。1970 年,他在組織的支持下,在北京的某所醫院系統學習人體醫療知識,還熟悉了外科知識。他創辦了延川縣關家莊合作醫療站,十年里,和醫療站的同事做了3000多例手術,治療人次高達28萬。1972年,孫立哲創造了世界醫學史上的奇跡。他徒手結扎好破裂的卵巢動脈,在宮外孕手術中搶救了大出血嚴重休克的郝玉英。1973年,通過北京相關醫學院組成專家組的考察鑒定,孫立哲已經具有醫科大學畢業生的醫療技術并且有三年臨床經驗的水平。1975年,年僅23歲的孫立哲被中國醫學科學院院長黃家駟教授,破格邀請擔任《外科學》的正式編委。

甘泉縣王坪公社大莊河大隊北京知青,在中草藥方面進行試種,還專研建立醫療站。甘泉縣插隊的彭延用自己做針灸的試驗品,研究把脈技術。這些北京知青往返于鄉村之間,行醫救人,深受延安地區農村群眾的愛戴。

(四)傳播知識,播撒文明

“知青的優勢在于他們有現代知識和現代意識,農村、山區、邊疆最需要的就是這些。”[1]北京知識青年插隊的延安地區山大溝深、土地貧瘠、交通不便、信息閉塞,經濟文化落后,因此在風俗習慣和日常生活中仍保留了很多封建陋習,普遍存在著不衛生和不文明的生活習慣,迷信和宗教對當地農民影響較大。在城市文明中成長起來的北京知青們,一方面頑強地堅守文明的生活方式,另一方面又潛移默化地影響著當地農民。

知青們充分發揮自身特點優勢,組建北京知青的小樂隊、文藝宣傳隊等,在政策宣傳、提升當地農民的精神文化生活等方面做出了積極貢獻。北京知青激活了農民心底潛藏著的、對現代文明的美好向往,激活了農村沉寂的局面。女知青們勇于打破舊傳統,干著傳統上只有男人才干的活,如砍柴或捕魚、插秧等[2]。在延川縣張家河大隊插隊的北京知青阮忠健,擔任飼養員時,自學獸醫書,治好了毛驢的皮膚病。郭秀榮和黃新萍兩位北京女知青開上東方紅拖拉機,郭秀榮在耕地結束后還去縣城做運輸服務。歌曲《延河畔上女石匠》的原型知青張平妮,沖破女人不能打石的習俗,帶領十六七位北京女知青,與村里的姑娘們,一起組建“鐵姑娘石工隊”,在延河畔上修筑了1200 米的水渠。北京女知青的做法,被延安地區農村婦女紛紛效仿。

北京知青擴大了延安地區農村人民群眾的視野,讓他們見識到現代生活方式,包括丈夫帶孩子和做家務等。延安地區農村的許多孩子們,通過北京知青才知道飛機、火車,接觸到了乒乓球、籃球、排球、足球。1973 年,志丹縣組建了第一支少年足球隊,16 名11-12 歲隊員來自縣城及周邊農村小學,教練員就是雙河公社北京知青張小鍵,他執教的志丹男、女足球隊,分別于1984 年,1988 年獲得延安地區足球聯賽冠軍。知青身上的文化氣質,都對那時延安地區農村的青少年產生了影響。北京知青為延安落后的農村吹進新風,掃蕩了很多陳規陋習,一定程度上為提高農民的文明程度做出了貢獻,向農業和農村發展注入了活力。

(五)注入科學和民主精神

知識青年到農村去,與農民群眾相結合,是建設社會主義新農村的重要舉措。其關鍵是擴大基層民主、營造民主氛圍。

生產隊是公社的基層單位,有一定自主權,社員的參與只有在生產隊里,才最有意義。生產隊作為一個自然的存在,具有高度團結一致的特征。馮莊公社康坪生產隊的知青在與群眾交流時,聽到社員們對隊干部有意見、對財務有懷疑,有的提出要換干部,知青組長經過深入了解、認真考慮、覺得換干部不是解決問題的辦法,關鍵是要村務公開。經過隊干部會議討論決定,實行村務公開,并推舉知青組長做賬務監督員。知青組長與駐隊北京干部、社員代表對康坪生產隊農業、副業及知青安家費的每項開支情況,進行了嚴格的審核查對、張榜公布、并在社員大會上逐項作了解釋和說明,村務公開給了社員們一個明白、還了隊干部一個清白。

北京知青到延安農村后,揭露和批判各種封建迷信現象,用各種抗爭方式撕下巫婆神漢們的偽裝,宣傳科學知識,在推動延安地區科學民主的思想傳播過程中起到了積極作用。

三、延安地區農村對北京知青的影響

北京知青的到來,使得延安地區的農業勞動力增加,也為落后農村吹進新風,傳播了現代意識和先進知識,縮小了延安地區城鄉的“三大差別”。同時,延安地區農村對北京知青的影響也是深刻和久遠的。

那時的延安仍然閉塞、貧窮落后、缺衣少食。強烈的反差并沒有嚇倒這群朝氣蓬勃的北京知青,他們在延安地區感知了農村,鍛煉了自我,認識了那時中國社會里最基層的部分,對民族和國家的未來產生了深刻的思考。他們融入延安地區農村,磨練出勇往直前的堅韌、獨立自強的精神和踏踏實實的作風,與當地的人民群眾建立了終身難以割舍的情誼。

(一)農民的關懷和幫助使北京知青對黃土地產生了深厚的感情

中國自古以來就是農業大國。由于歷史原因及建國后二元制經濟結構等因素影響,城鄉之間存在巨大隔膜。北京知青對農村的認識只是概念式的,在中小學讀書時,他們中偶爾有部分人去農村社隊參加勞動鍛煉,也只當作獵奇、參觀,并未真正了解農村。

在延安插隊的知青被直接分到生產隊。當他們落戶之后,親身投入耕耘,長年同農民一起勞作,一起在地頭炕頭拉家常、談天說地,一起經歷豐收的喜悅和天災人禍的痛苦。農民們教知青們推磨、鋤草、犁地、拾糞、做飯,從生產到生活,從物質到思想都給予了他們無微不至的關懷和幫助。延安地區每年都要召開一次北京知青先進分子代表大會,表揚先進,樹立典型,鼓勵他們接受貧下中農再教育。同時也積極為他們尋找出路,每遇征兵、招生、招工、轉干、提干等就業和升遷的機會,都要在同等條件下優先考慮北京知青。農民手把手地教知青生產和生活,知青從農民中學到了純樸、韌性和勤勞,與農民建立起了終身難以割舍的情誼,對延安的黃土地產生了深厚的感情。

(二)農村現狀使知青們了解國情,思考深邃

一代青年,通過上山下鄉運動的錘煉,熟悉了中國社會的基層面貌。面對困惑他們一次次地探索,開始變得敏銳,學會洞察社會。

二十世紀六、七十年代,延安地區農村生活十分艱辛。北京知青到延安才發覺,農村并不是他們想象中的樣子。知青卜大華說,“我當初參加紅衛兵,真誠地相信,戴上紅袖標,喊幾聲‘反修防修’的口號,在社會上沖幾沖,就能破壞一個舊世界,建設一個新世界。當初,我是從‘天上’看世界。到鄉下后,我第一次發現,中國還有這么落后、貧窮的地方!”[3]還有知青說,“農村是最好的鍛煉人的地方,許多東西是工廠和學校里學不到的。”[4]

到延安地區農村插隊的北京知青,理智、深刻地認識到了中國的國情,特別是中國農村的實際情況。他們切身感受到,中國的農村如此貧窮,城鄉差異如此之大,區域發展如此不平衡,他們立志要改變延安地區農村現狀,并為之拋灑汗水和熱血。對中國城鄉的差別,他們有了特殊感受,明白自己該做什么,清晰地知道自己肩負著的歷史使命。

(三)鍛煉意志,造就了一大批人才

在將近20年的時間里,到延安地區農村插隊的北京知青中造就了一大批人才。北京知青成為延安地區農村的“赤腳醫生”、農業技術革新者、民辦教師等,成為延安地區農村發展的領軍人物。據1971 年統計,北京知青中有2600 多人在延安地區任大隊黨支部書記、會計、生產隊長,超過1470人擔任生產隊技術員、參與鄉村農業科學試驗,僅擔任“赤腳醫生”的人數就有335 名,還有763 人擔任民辦教師。如延長縣安溝公社知青孫宏,1973年在張家灘中學擔任英語教師,后考入西安外國語學院。在美國進修時,以自己在中學、大學的教學經驗撰寫了對中美兩國教育制度進行全面研究的博士論文。一大批知青在插隊實踐中,逐漸成長起來,顯露出領導才干,擔任各級領導干部,到1981 年,有2895 名北京知青擔任延安地區縣、社、隊各級行政領導干部職務。這些北京知青擔任農村基層干部,的確有一大批干得非常出色,為延安地區農村建設做出了重要貢獻。

不平坦的道路鑄就了一代北京知青的特殊人格和氣質。他們磨練出勇往直前的堅韌、獨立自強的精神和踏踏實實的作風。他們成為奮力開拓、繼往開來的一代,學會了思考,冷靜豁達,練就了謀生技藝,更激發了開拓進取、不甘沉淪的人生信念,和體察民情國情、關心民族命運的深沉。梁曉聲在《我加了一塊磚》中寫到:“千百萬知識青年……是極其熱忱的一代,真誠的一代,富有犧牲精神,開創精神和責任感的一代。”[5]曾經在延安插隊7年的習近平同志也認為:“上山下鄉的經歷對我們影響是相當深的,形成了一種情結——黃土地情結。在遇到困難時想到這些,就會感到沒有解決不了的問題。”[6]

結語

知識青年上山下鄉,是共和國歷史上史無前例的特別現象。北京知青到延安插隊落戶,給予延安地區農村科學文化支援,革新陳舊的農業技術,提升農村醫療衛生水平,傳播知識,播撒文明,注入科學和民主精神,培養了北京知青對延安農民的深厚感情,密切城鄉間的聯系,促進知識青年與農民農村的結合。北京知青來延安地區農村插隊,增強了延安和北京的友誼,從而拉開了北京市在人、財、物力上全面支援延安的序幕,大大加快了延安經濟建設的步伐。

盡管如此,客觀上北京知青到延安插隊也一定程度地加重了延安人民的負擔,更加突出了人多地少的矛盾,同時也把城市里不良的風氣帶到延安地區農村。

新時期倡導的“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶”、第一書記、鄉村振興專員等,使青年們深入農村實踐,磨煉自我,服務社會,不僅可以實現自身價值,還可以在奉獻社會、服務農村的實踐中實現“人的全面發展”。

注釋:

①《全國知識青年上山下鄉工作會議紀要》指出:在1968~1978年上山下鄉“知青”近1700萬,而“文革”前上山下鄉“知青”的人數無統計,由此大多數學者估計上山下鄉期間的“知青”為2000萬。