“一不怕苦,二不怕死”口號是怎樣產生和傳播開的

郭正新

“一不怕苦,二不怕死”,是新中國成立后影響較大、流傳較廣、使用較多的革命口號之一。它來源于中華民族和我軍的優良傳統,是對人民解放軍長期以來形成的戰斗精神的集中概括和高度濃縮,內涵豐富、思想深刻、適用面廣,具有極強的號召力和戰斗性、鼓動性、激勵性,在保衛祖國領土、戰勝自然災害、推進社會主義經濟建設等偉大斗爭中,產生了巨大精神力量。

高原筑路官兵最早喊出的口號

根據現有資料,“一不怕苦,二不怕死”口號,是由十八軍擔負康藏公路修建任務的官兵率先提出來的。

康藏公路建設,于1950年4月動工,從雅安由東向西修建。為保證1954年底全線通車,后又組織人員從拉薩由西往東修建,東線、西線同時施工。十八軍五十二師一五五團等部隊負責西線筑路任務。一五五團1938年誕生于抗日烽火中的豫皖蘇地區,是一支英勇善戰的部隊,在抗擊日軍、千里躍進大別山、決戰淮海、解放大西南、進軍西藏等征程中,立下不朽功勛。1952年5月1日,五十二師師直和一五五團在墨竹工卡召開筑路誓師大會,西線施工迅速展開了。

西線筑路,要穿越拉薩河谷和尼洋河谷,翻越海拔5018米的米拉山,沿途溝壑縱橫、江河湍急、高山橫亙、懸崖峭壁林立,地質條件復雜。施工中,因缺乏工具,戰士們用鐵鍬和十字鎬開山,用木棍撬石,用樹枝編筐背土,用鐵錘砸碎巨石除障。時任一五五團政委的李傳恩回憶:“施工中最困難的是撬凍土。凍土像鋼板一樣,鏟不開、掘不動。遇到凍土地段,我們就從山上打來柴火,堆在地上,燒火解凍。晚上,遠遠望去,筑路工地好似一條條長長的火龍,一片通紅。官兵們從解凍的地方往下掏,把凍土掏空,然后把地面的冰塊一塊一塊地揭開,最終征服了這個‘頑固派。”在雨季,部隊和民工千辛萬苦修建出的路基,幾次被山洪、泥石流沖毀。大家含淚掩埋了遇難的戰友,又繼續戰斗,重新修建被毀壞的公路。劈山開路需要大量炸藥,有時炸藥供應不上,部隊就自己熬制芒硝,燒木炭,制造土炸藥。有的連隊探索出“放大炮法”“子母炮法”,最多的一炮炸掉堅石768立方米,使工效提高35倍。

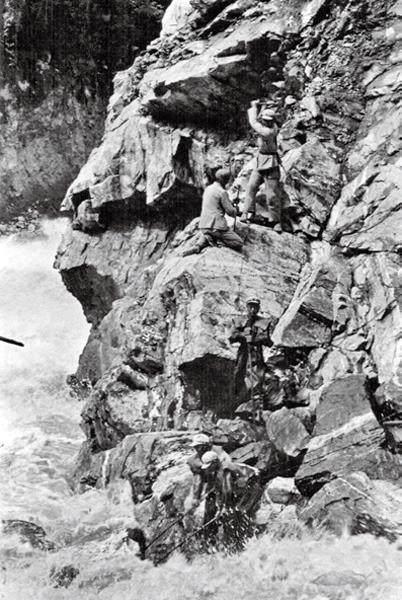

戰士們在峭壁上修筑公路

在海拔5000多米的米拉山施工,空氣稀薄,氣候變化無常。當內地還是乘涼搖扇的季節,山上早已冰封雪飄。有一次,大雪把工地上的帳篷壓垮了37頂,大家不得不半夜起來清理住處。清晨起床,鞋子被凍得在地上“生了根”,用木棒敲打才能提起來。早上手一握住冰涼的鋼釬,就會被它“咬”下一層皮。缺氧又使得同志們每邁一步,都要氣喘吁吁。再加上劇烈勞動,一些人患了心臟病、高血壓,臉上發燒,心跳加快,每分鐘心跳100多次;血壓高出正常值幾十個毫米汞柱,不少人鼻孔出血,頭痛難忍,但官兵們始終表現出為西藏建設甘愿作奉獻的堅韌精神。

由于運輸補給線漫長,有段時間每人一天只能吃四兩青稞面,因為海拔高,面發不起來,蒸出的饅頭常常是死面疙瘩。戰士們餓著肚子,仍堅持每天十一二個小時的強體力勞動。糧食不夠,就挖野菜充饑。在有野菜的季節,連隊以25%的人員去挖野菜,一人一天食用野菜兩三斤。

正是在艱難困苦的環境和艱苦卓絕的施工中,一五五團二連官兵喊出了“一不怕苦,二不怕死”的口號。筆者在20世紀90年代,擔任過一段時間駐川某師(即原五十二師)政委,曾多次拜訪筑路時任一五五團副政委、政委的原成都軍區政治部主任喬學亭,并請他回到老部隊講傳統。喬學亭講道:在米拉山東的皮康崖險段,部隊遇到前所未有的困難。幾十米高的陡壁,狀如刀砍斧削直插云霄,洶涌澎湃的尼洋河,像脫韁的野馬裹挾著黃沙巨浪,撞擊著絕壁。當地民謠唱道:“飛鳥難過皮康崖。”看見解放軍要在這里修路,一個小貴族說:“皮康崖山羊也過不去,除非是神仙才能把公路修通。”而負責修筑該段的二連官兵斬釘截鐵地說:“我們不是神仙,而是凡人,但我們有‘一不怕苦、二不怕死的革命精神。”他們攀上陡壁,從懸崖頂端用幾十米長的繩子吊著懸空打眼放炮、鑿壁開路,山風吹來,人在半空中晃動,十分危險,而官兵們全然不顧。經過兩個月的艱苦奮戰,硬是在這段懸崖絕壁上修出了公路。

正在工地現場的喬學亭等領導,為他們舉行了一個小型慶祝儀式。喬學亭激動地說,二連官兵總結得好,“一不怕苦、二不怕死”,“金珠瑪米”就要發揚這種精神。不管有多難,康藏公路一定能修通。

從此,“一不怕苦、二不怕死”的革命口號,開始在駐藏部隊中流傳起來。

1954年11月27日,東西線筑路大軍在巴河橋會師,康藏公路勝利建成,青藏公路的修筑也在同時完成。“兩路”的建設,創造了世界筑路史上的奇跡。修路過程中,有3000多名烈士長眠在雪域高原,他們用生命唱響了“一不怕苦、二不怕死”的贊歌。

邊境自衛反擊作戰中的鋼鐵誓言

在1962年中印邊境自衛反擊戰中,一五五團二連再次叫響“一不怕苦、二不怕死”口號,取得突出成績。我軍參戰部隊在戰斗中表現出的“兩不怕”精神,受到毛澤東的高度贊揚。

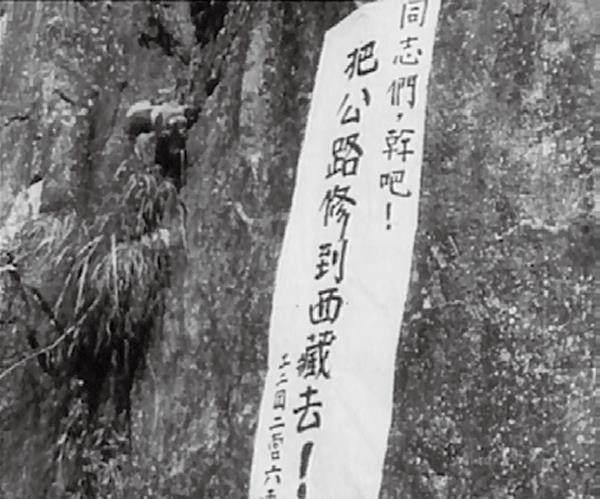

十八軍官兵當年刻在怒江大橋旁石壁上的宣傳標語

中印邊境自衛反擊作戰,是在特殊高原地區進行的一場較大規模的反侵略作戰。參戰部隊攀高山越深谷,冒風雪戰嚴寒,轉戰千里,創造性地運用穿插分割、迂回包圍的戰法,前仆后繼、一往無前,勝利完成了作戰任務,涌現出了“陽廷安班”和王忠殿、羅光燮、張代榮、吳元明、肖明生、陳代富、張映鑫、周天喜、司馬義·買買提、龐國興等英雄集體和個人。

在克節朗戰役中,一五五團二連連續摧毀了印軍64個地堡。該連六班在五班配合下,3分鐘突破敵人陣地。在連克印軍幾個地堡繼續向前攻擊時,遭敵頑強阻擊。班長陽廷安不顧彈如雨下,對身邊的戰士喊道:“為國爭光立功的時刻到了!我們‘一不怕苦、二不怕死,跟我來,打進去!”陽廷安跳過塹壕向敵縱深沖去,不幸中彈跌倒在地。副班長曾祥智看到班長英勇犧牲,高喊“‘一不怕苦、二不怕死,為班長報仇”,帶領戰士奮力沖向敵陣。戰斗中,六班連續犧牲了7名戰士,班長犧牲后由副班長指揮,副班長犧牲后由老戰士指揮,戰斗到只剩下新戰士劉漢斌一人,仍頑強攻擊。六班和五班一道,攻克敵地堡27個,擊斃、俘虜敵軍55人。戰后,六班被西藏軍區記集體一等功,后又被國防部授予“陽廷安班”榮譽稱號。西藏軍區司令員張國華聽到六班的英雄事跡后,眼含熱淚說:“對!‘一不怕苦、二不怕死,我們部隊有了這股勁頭,世界上的任何敵人只要膽敢來犯,我們就能堅決殲滅它!”

據原解放軍總參謀部編寫的《羅瑞卿傳》的記述,1963年2月中旬,張國華到北京向中央軍委匯報中印邊境自衛反擊作戰的情況。在談到作戰特點和經驗時,張國華說:中印邊界的斗爭是相當艱苦的。要同兩個敵人作戰,一個是當面的印軍。這次同我們作戰的印軍,是第二次世界大戰時印軍的“王牌”,是不能輕視的,不完全是豆腐兵,不是一戳就爛的;另一個就是自然界,惡劣氣候,高原高寒。這次邊境作戰部隊的表現很好,簡單地說,就是兩句話:一不怕苦,從上到下沒有叫苦的;二不怕死,前仆后繼,倒下一個馬上有人頂上去。這兩方面的事例很多。時任中央軍委秘書長兼總參謀長的羅瑞卿贊揚說:“不怕苦,不怕死,這是非常樸素的兩句話,這是我們軍隊的老傳統了。我看有了這兩不怕,其他一切也就都不可怕了。還有什么可怕的呢?”

張國華(中)在前線指揮作戰

1963年2月15日,羅瑞卿在陪同毛澤東會見柬埔寨西哈努克親王時,當面向毛澤東匯報了張國華講的“兩不怕”。毛澤東聽了非常高興,說:“是呀,過去岳飛講文官不要錢,武將不怕死,天下太平矣!這句話有片面性,因為它缺了一面,好像文官不要錢,但是可以怕死,武將不怕死,卻可以要錢。我們解放軍則是文官既不要錢,也不怕死,武官既不怕死,也不要錢,這樣豈不更好,天下豈不更太平!岳飛還有兩句話:‘餓死不擄掠,凍死不拆屋。就是餓死也不能搶劫,凍死也不能拆房子烤火。看起來,岳飛治軍是有他的一套的。所以那時金兀術不怕別的,只怕岳家軍。他說過:撼山易,撼岳家軍難。”說到這里,毛澤東加重了語氣,接著說:“誰要撼我們解放軍,那就更加困難了。撼山易,撼解放軍難。”

1963年2月11日至28日,中共中央工作會議在北京召開,討論研究當時的一些重大問題。其間,根據毛澤東的提議,會議于2月19日下午,聽取了張國華關于中印邊境東段自衛反擊作戰幾個問題的報告。張國華匯報時,毛澤東頻頻插話、提問,會場氣氛十分活躍。當張國華講到印軍的單兵還是比較頑強的,但營以上軍官指揮不行時,毛澤東說:“我們要注意,在座的同志們,你們總要準備打戰,不要以為天下太平,四方無事。總是要注意軍事,只搞文,不搞武,那個危險。”當張國華講到,我們這次打的是軍事仗,更打的是政治仗時,毛澤東說:“打了一個軍事政治仗,或者叫政治軍事仗。”當張國華講到,部隊情緒高是因為中央“后發制人”的方針激發了部隊的士氣,普遍憋了一口氣時,毛澤東說:“最基本的原因你還沒有講到。最基本的原因是我們是工人農民的軍隊,不是地主資產階級的軍隊,是共產黨領導的軍隊,不是國民黨領導的軍隊。第二,就是你所講的三年以來,憋著一口氣。”當張國華講到參戰部隊戰勝敵人,靠的就是“一不怕苦、二不怕死”的精神時,毛澤東站起身來,高興地插話說:“我贊成這樣的口號,叫做一不怕苦,二不怕死。”張國華講完后,毛澤東說,他還沒有講那個西段,西段很艱苦,那是多少公尺深的雪,這么困難我們能夠克服,要在我們全黨、我們全軍,在人民中間,講這個經驗。

“一不怕苦、二不怕死”的口號,得到毛澤東的首肯和高度贊揚,從此成為我軍戰斗精神的集中象征。

《王杰日記》里熠熠生輝的名句

1965年7月14日,原濟南軍區坦克二師工兵營一連五班班長王杰,在幫助地方民兵班訓練進行“絆發防步兵應用地雷實爆”教學時,代替地雷的炸藥包突然意外爆炸,為保護在場的12名民兵和人武干部,他奮不顧身撲向炸點,英勇地獻出了23歲的年輕生命。在整理烈士遺物時發現他寫了大量日記,其中有一篇寫道:“我們要一不怕苦、二不怕死,做一個大無畏的人。”王杰用生命實踐了自己的誓言。

時任濟南軍區青年部副部長、后曾任國防科工委副政委的崔毅將軍,是王杰典型事跡的主要發現者。20世紀90年代初,筆者聽崔毅講過事情的經過:

王杰犧牲后,按照當時的一般做法,坦克二師即作為事故上報軍區,并派出政治部主任劉德一到達事情發生地江蘇邳縣張樓公社,對有關情況進行調查和處理。

7月25日,劉德一在返回部隊的火車上,遇到下部隊進行基層建設調查的濟南軍區青年部副部長崔毅。在兩人交談中,崔毅聽劉德一講了調查了解到的幾個情況:一是參訓人員和當地群眾的反映。參訓人員說:“王杰平時教學認真細致,事發當天早晨授課前,他還對這種應用地雷單獨做了兩次實地試驗,一切都正常。”參訓民兵說:“王教員是為了救我們才犧牲的,要不是他撲向炸藥包,我們都可能被炸死了。”民兵們的父母也說:“王教員是為了救我們的孩子才被炸死的,要給他記大功。”當地群眾和干部強烈請求:“把王杰埋在張樓。”經商定,最后王杰被安葬在犧牲地點。下葬那天,很多群眾自發地為他送行,隊伍排了足有一里多地,王杰的墳墓上擺滿了群眾送來的鮮花。二是在整理遺物時發現了王杰的一本日記。日記寫得非常感人。劉選了幾段念給崔聽,其中有“當兵是為人民、為黨、為祖國而來的,黨指到哪里就沖到哪里,就是需要獻上青春也沒有怨言。”“在榮譽上不伸手,在待遇上不伸手,在物質上不伸手。”“我要一不怕苦、二不怕死。”等。三是王杰平時是一個好戰士,1961年入伍,1962年入團,在執行訓練、施工和抗洪救災等任務中,表現都很好,處處嚴格要求自己,先后被評為一級技術能手、優秀教練員、模范共青團員和學習毛主席著作積極分子,兩次榮立三等功。

聽著劉德一的介紹,崔毅反復地思考:王杰平時表現就很優秀,在危險時刻勇于獻身、舍己救人,這種品德和精神太高尚、太可貴了!

王杰

為了掌握更多的第一手材料,崔毅改變了回濟南的行程,從徐州下火車,到王杰所在部隊作深入調查。營、連的同志向崔毅講述了許多王杰刻苦訓練、積極工作、關心集體、樂于助人的事跡,有幾個戰士邊講邊流下了眼淚。崔毅更加堅定了對王杰的看法:他平時表現很優秀,生死關頭又臨危不懼、舍己救人,是一個全面過硬的典型。

回到濟南軍區機關后,崔毅立即向軍區政治部領導寫了一個報告,概括敘述了王杰在執行訓練民兵任務中的情況,明確提出,王杰在炸藥發生意外爆炸的緊急時刻毅然撲向炸點,犧牲了自己,保全了參訓民兵和人武干部的生命,是舍身救人的英勇行為,是歐陽海式的英雄,是偉大的共產主義戰士,建議作為重大典型進行宣傳。

8月4日,軍區政治部召開辦公會,集中討論宣傳王杰的問題。會議決定:先在一定范圍內宣傳王杰臨危不懼、舍己救人的精神;追認他為共產黨員;派人到坦克二師去,對王杰犧牲前后的情況再進行調查核實。

會后,軍區政治部組成工作組,到實地作了深入調查。工作組先到張樓公社,分別看望和走訪了參訓的12位民兵和武裝部干部及民兵的父母,又將民兵和武裝部干部集中在教學現場,還原事發前的位置,回憶當時的情況。其中有3個民兵同時看到王杰撲向炸藥包,之后都被震暈了,醒后幾乎同時高喊:“王教員被炸死了”,在場的12個人都哭了,他們說:“王教員是犧牲了自己,保護了我們的生命,他是我們的救命恩人!”工作組又調查了工兵營的干部和幾個班長,爆炸時他們正在開會,最先趕到現場的班長、工兵營營長和師工兵科科長都看到王杰被爆炸沖擊波沖得最遠,上衣全被炸飛。工作組還訪問了參加救治傷員的醫生,他們說:“在大部分負傷的民兵身上都取出了王杰被炸碎的骨片。”這些都說明王杰是用自己的身軀蓋住了炸藥包的沖擊。工作組還請師工兵科長和有豐富爆破經驗的工兵連副連長做模擬試爆,復原了王杰教學時的動作,他當時拉開拉火管、同時后仰,就可躲避爆炸形成的45度殺傷。軍區工程兵也做了實驗鑒定,他們的鑒定與坦克二師是一致的。這些都充分證明,王杰在發生爆炸的瞬間只要后仰就有生的希望,但他毅然做出撲向炸點舍己救人的壯舉。

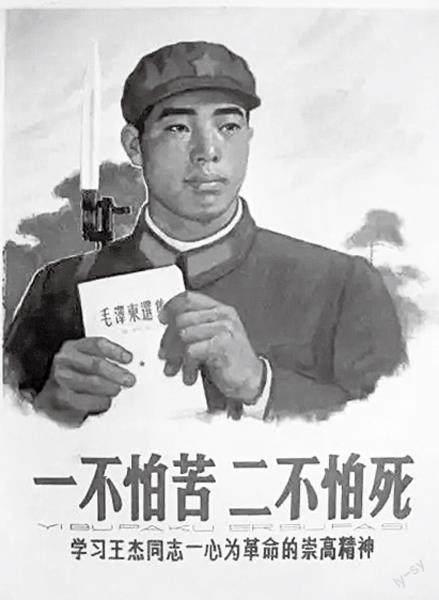

從10月開始,濟南軍區大張旗鼓地開展了學習宣傳王杰的活動,隨后全國全軍掀起了向王杰學習的熱潮。總政治部發出了“向王杰同志學習的通知”,團中央、全國總工會和全國婦聯等也相繼發出學習號召。《人民日報》11月8日發表社論《一不怕苦、二不怕死—學習王杰同志一心為革命的崇高精神》,《解放軍報》在11月8日、10日、23日、12月18日連續發表社論,號召向王杰學習,“一不怕苦、二不怕死”,一心一意為革命。全國各主要媒體,刊登了《王杰日記》。1965年11月27日,國防部命名王杰生前所在班為“王杰班”。周恩來、朱德、董必武和陸定一等領導同志揮毫題詞,高度評價王杰精神。周恩來親筆抄錄王杰的詩,作為題詞:“座座高山聳入云,我們施工為人民。不怕工作苦和累,愿把青春獻人民。”朱德的題詞是:“學習王杰同志不怕苦不怕死的革命精神。”隨著對王杰事跡的學習宣傳,“一不怕苦、二不怕死”的口號在全國全軍廣泛傳播。

學習王杰的宣傳畫

珍寶島官兵用生命詮釋的戰斗精神

20世紀60年代初期中蘇兩黨大論戰之后,兩國關系也不斷惡化,邊境緊張局勢逐漸加劇。蘇聯大量增兵中蘇邊境,并不斷挑起事端,制造武裝沖突。1969年3月,蘇軍數次入侵我珍寶島地區,向我方開槍開炮。我軍邊防部隊奮起反擊,英勇保衛了祖國神圣領土。作戰的勝利,充分證明了“一不怕苦、二不怕死”的精神和人民戰爭的戰略戰術,是贏得反侵略戰爭的重要保證。在當年4月召開的中國共產黨第九次全國代表大會上,來自珍寶島邊防部隊的代表作了大會匯報發言。在九屆一中全會上,毛澤東再一次倡導“一不怕苦、二不怕死”,全國上下迅速掀起了聲勢浩大的學習宣傳熱潮。

被中國邊防部隊擊毀的蘇軍坦克

珍寶島自衛反擊作戰的規模雖然不大,但戰斗勝利的意義和影響非常重大。作戰中,我邊防官兵嚴格執行上級指示,發揚“一不怕苦、二不怕死”的革命英雄主義精神,生命不息,沖鋒不止,保衛了祖國領土的完整,維護了中華民族的尊嚴,打擊了蘇聯霸權主義的侵略氣焰。3月20日,中央軍委通令表揚參戰的全體指戰員。7月30日,中央軍委發布命令,授予邊防站站長孫玉國、政治干事杜永春、火箭筒手華玉杰、班長周登國、營長冷鵬飛、副科長孫征民烈士、班長楊林烈士、副連長陳紹光烈士、副連長王慶容烈士、戰士于慶陽烈士等10名官兵“戰斗英雄”稱號。

1969年4月14日下午,中國共產黨第九次全國代表大會舉行全體會議。當解放軍代表、戰斗英雄孫玉國在大會發言中匯報我邊防官兵在珍寶島英勇戰斗的經過時,毛澤東站起來帶頭鼓掌,代表們群情振奮,掌聲、口號聲響徹整個會場。毛澤東在大會上說:這次仗是孫玉國指揮的,沒有打過仗,也可以打仗。我們一沒有用飛機,二沒有用坦克、裝甲車,三沒有指揮車,戰斗打了9個小時,敵人3次沖鋒,都被我們打垮了。我們不是不要飛機、坦克、裝甲車,但主要靠勇敢。要破除迷信,這次珍寶島就破除了迷信。

在4月28日下午召開的九屆一中全會上,毛澤東發表了重要講話,其中講道:我贊成這樣的口號,叫做“一不怕苦、二不怕死”,而不贊成那樣的口號,“沒有功勞也有苦勞,沒有苦勞也有疲勞”。這個口號同“一不怕苦、二不怕死”是對立的。

全國新聞媒體發表了毛澤東的這段話,又集中宣揚了一批“一不怕苦、二不怕死”的先進典型,“珍寶島10英雄”、“‘一不怕苦,二不怕死的共產主義戰士”楊水才、“革命青年的榜樣”金訓華、用“一不怕苦、二不怕死”革命精神建設連隊的解放軍某連等事跡廣泛傳播,“一不怕苦、二不怕死”的標語在全國城鄉隨處可見,這一口號得到廣泛流傳和運用,成為激勵斗志、鼓舞士氣的流行話語,又通常與“下定決心,不怕犧牲,排除萬難,去爭取勝利”一起連用。

“一不怕苦、二不怕死”的口號,由進藏筑路大軍首先提出,在邊境作戰中充分顯示,共產主義戰士王杰和珍寶島官兵用生命將其升華,特別是得到毛澤東的贊成和倡導,廣泛傳播,深入人心,幾十年來歷久彌新,鼓舞著一代又一代人奮勇向前。

(責任編輯 楊琳)