核心素養背景下小學中高年級學生英語寫作能力的培養

楊珊珊

《普通高中英語課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課標》)將課程目標由原來的語言綜合運用能力轉向了英語學科核心素養,它包括語言能力、學習能力、文化品格以及思維品質四個方面,其中,思維品質第一次被納入了英語學習的課程目標。早在2012年,上海市就提出了要在中小學英語教學中培養學生的核心素養,并且把它分成了三大塊:理解與表達、語用與語感、文化與情感。因此,當今的英語教學,即便在小學階段,也要把培養學生的核心素養作為教育教學目標的重中之重。

一、現階段小學生寫作現狀分析

在英語學習中,語篇無疑是最能夠把理解與表達、語用與語感、文化與情感這三者融入其中進行綜合表達的,也是最能夠直觀體現學生核心素養的。因此,當小學生進入到中高年級段,如何培養學生進行有邏輯思維的寫作,并寫出有情感、有溫度的習作成了對教師的一大考驗。但是,縱觀現在小學中高年級學生的習作,我們會發現存在的問題仍然很多,具體表現在“兩多一少”。

(一)語法錯誤多

現階段,在小學英語教育教學過程中,教師通過批改小學高年級學生英語作文可知,小學生在英語寫作過程中語法錯誤率相對較高。一方面是由于中英兩種語言的表達習慣迥異,導致學生在時態、人稱、動詞的固定搭配以及單復數的表達上存在較多錯誤,從而影響了學生寫作的正確率。另一方面,受錯誤教學理念的影響。長久以來,教師受傳統教學影響,雖然一直很注重對學生詞匯、語句和語法的教學,但是僅停留于詞句、語法的知識和技能的教授層面,而忽略了對其運用層面的教學,導致學生進行了大量的習題練習,卻不會運用這些詞句和語法。一旦當他們需要把這些知識活用到寫作中時,各種錯誤便層出不窮。換言之,同樣的語法點,學生會做選擇題、選詞填空甚至是改寫句子,卻不會寫作。

(二)中式表達多

中文作為母語,對小學生影響較大,特別是在學習與漢語語言結構、表達方式以及思維方式都截然不同的英語時,漢語所體現的負遷移作用特別明顯。在進行英語寫作時,很多學生對于一些略微復雜的英語語句都不可避免地進行了中式表達,即所謂的“Chinglish”。例如,學生要表達“她每天都很早起床”時會寫出“She everyday gets up early.”這樣的中式英語。再如,需要寫出“丹尼很喜歡他的朋友”時,學生也會按照中文的表達習慣寫出這樣的語句:“Danny very likes his friend.”學生在寫作時習慣按照中文的語言結構和思維習慣進行寫作,句子邏輯性受到負遷移影響的同時寫作能力的提升也受到了較大的限制。

(三)思維含量少

寫作究其本質而言,是一種訴諸筆端的語言表達,而語言表達則是人們思維表達的外顯形式。因此,寫作絕不是無邏輯的語言堆砌,也不是為了拿到高分就把自己有把握的句子統統寫上去,置語言之間的邏輯性于不顧。這樣的寫作,毫無疑問不能稱其為寫作,只能算是語句的默寫而已,因為它缺乏表達所需要的基本要素,即思維和情感。受固有應試教育的影響,這樣的習作充斥在小學生的卷面上,教師為了追求分數,追求所謂的正確率,或多或少地放棄了對學生進行有思維、有情感的表達的寫作教學。這樣的教學直接導致了現階段小學生的習作思維含量較低,缺乏有邏輯的表達。

二、中高年級小學生寫作能力的培養策略

基于以上這種普遍存在于小學生習作中的“兩多一少”的現狀,筆者認為,在小學中高年級的日常英語教學中對學生做到語量的積累、思維的培養、情感的激發是非常重要且必要的。

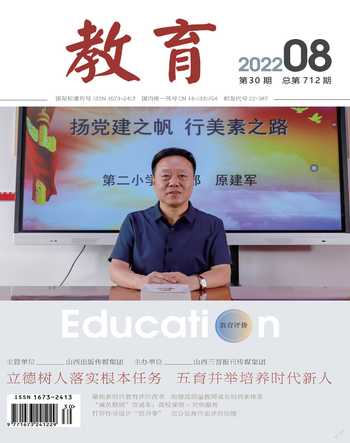

(一)依托語篇教學,進行語量積累

寫作是一種語言的輸出,高質量的語言輸出離不開大量語言輸入的積累。而這種輸入在小學階段比較可行的辦法就是語量的積累。中文作文在小學階段要求學生要表達清晰順暢,言辭優美,因此,絕大多數的語文老師都會要求學生多閱讀一些課外讀物,摘抄好詞、好句等,由此進行語言的積累。由于英語在我國是外語學習的屬性,多數小學生的語言水平無法做到閱讀大量的課外原版讀物,因此小學教師就有必要利用課堂教學,依托教材,對教材內容進行基于學情的語篇再構,向學生進行一個大語量的輸入以及詞匯的教學和拓展,從而幫助學生做到語量的積累。以《英語(牛津上海版)》四年級下冊Module 3 Unit 3第一課時Peters busy week為例,教材內容如下(如圖1所示):

教師通過對學情的分析,對此教材進行了再構,再構后的語篇內容如下:

Peter goes to school from Monday to Friday. Hes never late for school.He often goes swimming on Monday afternoon. It can make him healthy and strong. He always plays basketball with his classmates on Tuesday afternoon. He has a lot of fun with them.On Wednesday and Thursday afternoon,Peter usually goes to the Chinese chess club. He often wins. Peter goes home at two thirty on Friday afternoon. He sometimes reads books with Sally and Paul at home. At weekends,Peter sometimes goes to Rainbow Park with his family. They always have a good time there.

Peter is so busy but happy.

通過對比,我們可以發現,再構后的語篇較教材原內容在語量上多出很多,且增添了諸如be late for…,healthy and strong,have a good time等課外詞匯;再構語篇在不改變教材內容原語言邏輯的前提下,補充了故事人物為什么會有如此豐富的選擇充實業余生活的原因,使學生能夠更好地理解語篇中內在的思維聯系,進一步給學生傳遞了積極向上的情感力量,給予了他們正面的文化引導。這樣的語篇再構同時滿足了語量擴充、邏輯構建以及情感引導三方面的需求。

而對于少部分語言基礎較好的學生,課堂上學到的語言可能無法“喂飽”他們。根據這些學生個性化的學習水平和學習需求,教師可以針對性地推薦給他們一些合適的課外讀物,如繪本或者簡單的原版讀物。只有通過長期的語量積累,小學生才有可能在寫作時比較順暢的表達。而得益于長期語量的積累,學生的語感會比較好,如此,他們在寫作時才會較大程度避免中式英語的錯誤表達。

(二)借助思維導圖,培養邏輯表達

上面在現階段小學生習作的現狀分析時說過,目前小學生寫作時缺乏邏輯思維的表達。為了培養學生有意義的表達,教師需要在日常教學中培養學生的思維品質。筆者在自己的日常教學時會較多依托于板書這個平臺,首先幫學生在語篇閱讀時進行邏輯梳理,形成思維導圖,并借助思維導圖培養學生有思維的口頭表達,最終落實到筆頭寫作上。

例如,在《英語(牛津上海版)》三年級下冊中,筆者圍繞My favourite toy這個話題帶領學生進行寫話練習時,就遵循了上述的三個步驟:

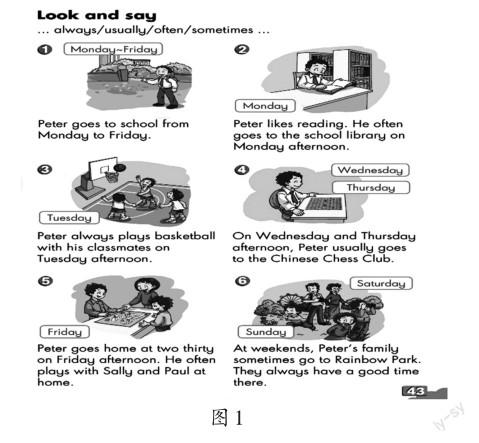

1.語篇閱讀,提煉思維導圖

結合教材和三年級學生的英語水平,筆者給學生提供了這樣一個語篇:

My favourite toy is a doll. Because its very funny. Look at my doll. Its big and orange. It has short black hair. I can do a lot of hairstyles.It has two big eyes. It has a big red nose. Its like a red ball.It has a very very big nose. Its funny!I often play with it. We are good friends. I like my funny doll.

該語篇圍繞洋娃娃的一個特點——funny,進行有思維的表達:開頭點題,我最喜歡的玩具是一個洋娃娃,且陳述理由:Because its very funny;中間部分分別從洋娃娃的大小、顏色以及頭發、眼睛、鼻子等有點有面、條理清晰地闡述了洋娃娃的特點,讓人能夠直觀感受到其funny之處;語篇最后表明:我經常和這個洋娃娃一起玩,我們是好朋友。這兩句分別從行為和情感上對favourite這個詞進行了升華并再次點題。在進行語篇教學時,筆者沒有滿足于詞句和語法的知識性教學,而是帶領學生對整個語篇的結構進行了解剖,引導學生提煉出了這幅思維導圖(如圖2所示)。

以上思維導圖其實可視為整個語篇的思維框架。它聚焦于因果思維技能,引導學生對喜歡這個玩具的原因進行具體闡述。這些原因可能包括外觀和其自帶的一些功能。在提煉思維導圖的過程中,教師引導學生圍繞玩具的外觀和功能進行“頭腦風暴”,再把繁雜的信息根據玩具的實際情況和學生的實際語言水平進行梳理和篩選,最終提煉出了實用性較高又易為學生接受的思維導圖。

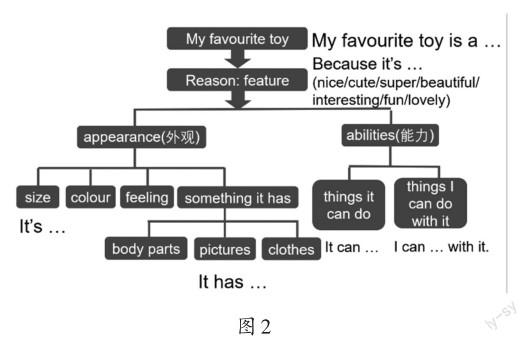

2.導圖支撐,進行仿說練習

小學階段的英語學習受學生的英語水平限制,即便到了中高年級,其實質也是以仿說和仿寫為主的學習活動。在進行第一階段的語篇學習時思維導圖已經被提煉了出來,到了第二階段,筆者開始帶領學生借助思維導圖圍繞指定話題進行仿說練習。這個仿說練習分為兩個步驟:首先,借助思維導圖,嘗試復述已學的語篇,通過對語篇的復述深化學生對思維導圖的理解;其次,鼓勵學生再次借助思維導圖,描述自己最喜歡的玩具,做到有邏輯思維的語言表達。在仿說過程中,學生的學習能力和水平各不相同,學習需要也不同。對于思維能力較強、英語水平較高的學生而言,思維導圖可以幫助他們建立自己的話題內容框架,實現意義性表達。但是對于那些思維能力和英語語言能力都偏弱的學生而言,光有思維導圖是不夠的,筆者還通過圖3將思維導圖和語篇語句進行匹配,從而降低了仿說練習的難度,給那些在思維和語言都較為薄弱的學生搭建了必要的支架。

3.結構內化,嘗試自主表達

學生在借助思維導圖進行仿說練習之后,筆者不再提供給學生思維導圖(如圖2所示)或者語篇支架(如圖3所示),而是讓學生在不斷的仿說練習中逐漸內化這個話題的語篇信息框架,把具體的語句提煉成一個個的信息點,再用思維串聯這些信息點,完成從零碎的語句和單詞到一個完整的話題內容信息結構的轉變。這個語篇信息結構內化的過程,其實質就是學生在教師的幫助下完成了一個以某一特定話題引導的思維建模。思維建模之后,學生嘗試進行自主表達,并訴諸筆端,形成草稿;教師修改草稿,提高學生語言表達的正確率、規范性和思維性。

這樣圍繞思維導圖,實現了從提煉到以其為支撐,再從支撐到內化的過程。學生的語言學習也從語篇閱讀到仿說練習,再從仿說練習到自主表達,最終實現了有邏輯地表達。

(三)注重興趣激發,強化情感體驗

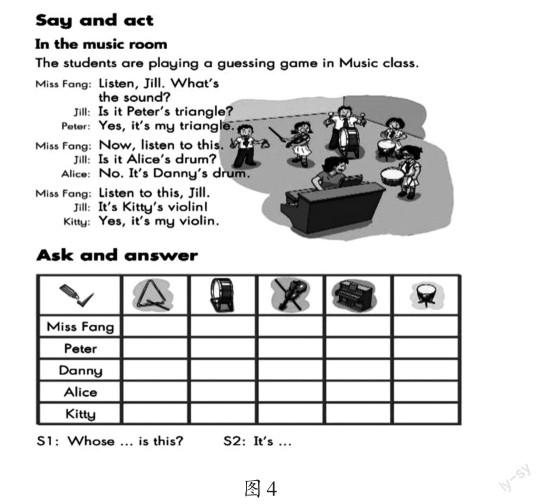

小學生活潑好動,還不完全具備深入思考的能力,語言知識儲備量較少,容易對寫作望而卻步,因此,小學英語教師在進行寫作教學時,必須轉變教學觀念,通過情境的創設,有效利用多媒體等教學媒介,如鮮艷的圖片、有趣的視頻、好聽的歌曲等,激發學生對所寫事物的興趣。只有當學生發自內心地對所寫事物感興趣,寫作教學才能順利進行,習作才能體現出真情實感。例如,在教學《英語(牛津上海版)》四年級下冊Module 4 Unit 1第二課時A Music class時,原有教材內容比較簡單,就是聽一聽、猜一猜的游戲故事(如圖4所示),趣味性稍顯不足,也無法滿足四年級學生對于樂器的應有認知。因此,教師精心設計,在原有語篇內容的基礎上進行了擴充:

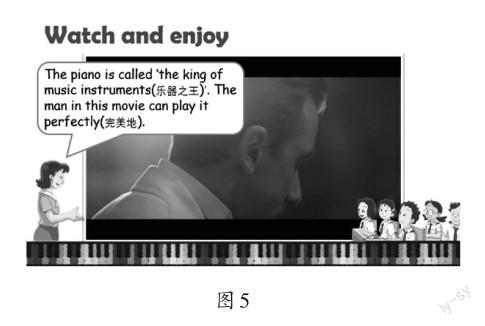

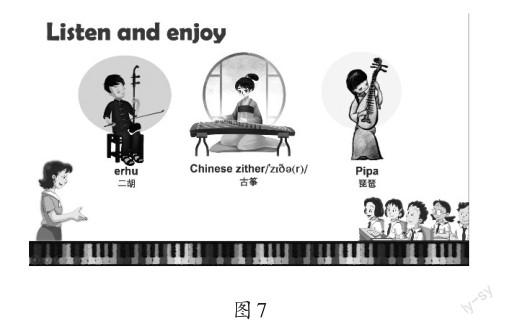

Miss Fang:Musical instruments can make nice sounds. Nice sounds make nice music. The piano is called“the king of music instruments”.The triangle looks small and simple(簡單的),but it can make very clear sounds. The violin is a very important instrument in a band(樂隊). The sound it makes is gentle and beautiful. There are many kinds of drums in the world. They can make loud sounds. People often play them with drum hammers(鼓槌),but some ones with their hands.

為了讓學生能夠直觀地理解擴充的語篇內容,教師搜集了大量的圖片、音頻和視頻素材(如圖5—圖7所示)。這些或感人、或有趣的素材加深了學生對樂器的認知,包括東西方的代表性樂器及其聲音特征,同時也讓學生充分領略了這些樂器的聲音之美。原本簡單無趣的一節課,就好比一碗清湯面,而有了這些素材的加入,頓時變身為色香味俱全的一道精美料理,讓學生垂涎欲滴,充分激發了學生的學習興趣和表達欲望,進而進行真情實感的寫作表達。

核心素養教育改革任重道遠,在此背景下,對小學中高年級學生寫作能力的培養也非一日之功。教師需在正確科學教學理念的指導下,以語量的積累為土壤,以思維的培養為陽光,以情感的滲透為雨露,精心澆灌學生的寫作能力這棵植株,使其茁壯成長!