融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行設(shè)計(jì)

孫月飛 郭劍峰

摘 ? ?要:項(xiàng)目化學(xué)習(xí)和研學(xué)旅行的融合可使研學(xué)旅行走向深度學(xué)習(xí),融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行應(yīng)以課程的形態(tài)呈現(xiàn)。其實(shí)施流程包括從提出驅(qū)動性問題到形成成果直至解決問題的全過程,按課型可分為發(fā)現(xiàn)課、旅行課、研學(xué)課和推廣課四類。從“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行活動方案的迭代更新來看,融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行設(shè)計(jì)應(yīng)統(tǒng)籌校內(nèi)、校外兩個場景,打通知識、實(shí)踐兩者關(guān)系,協(xié)調(diào)預(yù)設(shè)、生成兩種形式。

關(guān)鍵詞:項(xiàng)目化學(xué)習(xí);研學(xué)旅行;實(shí)踐育人

自2016年11月教育部等11部門出臺《關(guān)于推進(jìn)中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見》以來,研學(xué)旅行成為教育界和旅游界的熱門話題。但許多沒有設(shè)計(jì)、不懂設(shè)計(jì)的研學(xué)產(chǎn)品,影響了研學(xué)旅行教育價值的發(fā)揮。將項(xiàng)目化學(xué)習(xí)和研學(xué)旅行融合,會讓研學(xué)旅行走向真正的深度學(xué)習(xí)。

一、研學(xué)旅行與項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的融合性分析

(一)研學(xué)旅行在實(shí)踐中需要解決的問題

在新課改的推動下,部分學(xué)校研學(xué)旅行逐漸常態(tài)化,但有許多問題沒有得到解決。如何讓研學(xué)旅行指向核心知識的再構(gòu)建?如何在研學(xué)旅行中激發(fā)學(xué)生主動而持續(xù)地思考探究?如何在研學(xué)旅行中讓學(xué)生經(jīng)歷多樣化、有意義的實(shí)踐形式?如何讓研學(xué)旅行的學(xué)習(xí)成果更有質(zhì)量、更有價值?如何對研學(xué)旅行和學(xué)生表現(xiàn)的評價更加全面?這些問題,歸根結(jié)底是如何讓研學(xué)旅行更好地發(fā)揮實(shí)踐育人功能。

(二)項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的含義

項(xiàng)目化學(xué)習(xí),指學(xué)生在一段時間內(nèi)對與學(xué)科或跨學(xué)科有關(guān)的驅(qū)動性問題,進(jìn)行深入持續(xù)的探索,在調(diào)動所有知識、能力、品質(zhì)等創(chuàng)造性地解決新問題、形成公開成果中,形成對核心知識或?qū)W習(xí)歷程的深刻理解,并能夠在新情境中進(jìn)行遷移[1]。項(xiàng)目化學(xué)習(xí)是從知識定位、認(rèn)知策略、實(shí)踐形式、成果表達(dá)、評價方式乃至整個價值訴求等維度開展的系統(tǒng)學(xué)習(xí)設(shè)計(jì),其核心在于“學(xué)習(xí)”[2]。

(三)研學(xué)旅行和項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的融合性分析

項(xiàng)目化學(xué)習(xí)因其綜合性、開放性等特點(diǎn),被認(rèn)為適合用于綜合實(shí)踐活動課程,而研學(xué)旅行是綜合實(shí)踐活動課程之一[3]。研學(xué)旅行和項(xiàng)目化學(xué)習(xí)在價值訴求(素養(yǎng)育人)、開展形式(實(shí)踐活動)、成果形式(非紙筆)、評價形式(全程評價)等諸多領(lǐng)域高度契合。項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的應(yīng)用使研學(xué)旅行通過項(xiàng)目研究,促使學(xué)生在真實(shí)情境中建構(gòu)核心知識,并用問題驅(qū)動學(xué)生主動投入思考,讓學(xué)生經(jīng)歷包含知識、行動和態(tài)度的有意義學(xué)習(xí)實(shí)踐,形成和交流有質(zhì)量的公開成果,打造促進(jìn)學(xué)生個體和團(tuán)隊(duì)共同進(jìn)步的評價體系,解決當(dāng)前研學(xué)旅行實(shí)踐中存在的價值取向偏狹、研學(xué)內(nèi)容零散、學(xué)習(xí)過程缺失、學(xué)習(xí)方式偏頗、評價方式單一等問題[4]。

二、融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行設(shè)計(jì)

(一)研學(xué)旅行項(xiàng)目課程架構(gòu)

融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行應(yīng)以課程的形態(tài)呈現(xiàn)。兩者融合而成的研學(xué)旅行項(xiàng)目課程應(yīng)更好地發(fā)揮實(shí)踐育人功能,引領(lǐng)學(xué)生在不同尺度的真實(shí)情境中,圍繞真實(shí)問題進(jìn)行調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、創(chuàng)建等實(shí)踐活動,在實(shí)踐中建構(gòu)核心知識與能力,并持續(xù)深入地研究、探討、思考,最終形成有價值的研學(xué)成果。圖1所示為筆者以地理學(xué)科為例建構(gòu)的項(xiàng)目化研學(xué)旅行課程體系。

(二)研學(xué)旅行的項(xiàng)目開發(fā)與設(shè)計(jì)流程

研學(xué)旅行的項(xiàng)目化學(xué)習(xí)開發(fā)與設(shè)計(jì),首先要確定合適的項(xiàng)目。項(xiàng)目的選題來源可結(jié)合研學(xué)旅行活動、課程標(biāo)準(zhǔn)、校內(nèi)外資源等來綜合考量確定,項(xiàng)目可長可短,但研學(xué)旅行的項(xiàng)目通常包括參觀、考察、調(diào)查、查閱資料等活動,需要跨學(xué)科、超學(xué)科操作,可以是用時更長的開放式項(xiàng)目。教師可利用KWL表(KWL代表“已經(jīng)知道什么,即‘Know”“想知道什么,即‘Want”“最終學(xué)到什么,即‘Learn”)調(diào)查學(xué)生關(guān)于選題知識已了解了什么、還想知道什么等,以便為知識體系建構(gòu)和問題設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。

然后,要設(shè)計(jì)項(xiàng)目、撰寫方案。融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行方案,不僅要包含研學(xué)旅行前、中、后的時間、地點(diǎn)、活動安排等,還得包含項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的標(biāo)志——核心知識體系、驅(qū)動性問題、認(rèn)知策略、成果形式及評價標(biāo)準(zhǔn)等。

最后,還要統(tǒng)籌好研學(xué)旅行和項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的關(guān)系,完善項(xiàng)目設(shè)計(jì)。

融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行開發(fā)與設(shè)計(jì)流程可用圖2表示。

(三)融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行實(shí)施流程

融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行實(shí)施流程(詳見圖3),包括從提出驅(qū)動性問題到形成成果,直至解決問題的全過程,按課型可分為發(fā)現(xiàn)課、旅行課、研學(xué)課和推廣課四類。發(fā)現(xiàn)課即入項(xiàng)活動,推廣課即出項(xiàng)活動;旅行課和研學(xué)課立足于研學(xué)旅行本身,也是學(xué)生在項(xiàng)目化學(xué)習(xí)中進(jìn)行任務(wù)分工、參與旅行實(shí)踐、獲得知識建構(gòu)和凝練探索成果的階段。

三、融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的地理研學(xué)旅行設(shè)計(jì)案例——“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行活動方案的迭代更新

(一)“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行1.0版

“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行立足于杭嘉湖南排水利工程鹽官排澇樞紐,通過設(shè)置3個觀察點(diǎn)的方式提出“為什么澇水要南排”“南排為何用泵排”“口門泥沙來自哪里、有何影響、如何解決”三大問題,直面真實(shí)情境。它有利于培養(yǎng)學(xué)生在復(fù)雜真實(shí)情境中解決問題的能力,有利于防災(zāi)減災(zāi)意識滲透。但從研學(xué)角度來看,它是教師主導(dǎo)的;從旅行角度來看,它是“移步換景”的;從問題設(shè)置來看,它是分點(diǎn)散布的。這些都限制了此次研學(xué)旅行的學(xué)習(xí)深度。

(二)“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行2.0版

學(xué)習(xí)項(xiàng)目化學(xué)習(xí)理論后,筆者開始了對“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行1.0版的改造。我們以“‘杭嘉湖南排工程是如何減輕洪澇災(zāi)害的?”作為驅(qū)動性問題,并設(shè)計(jì)了實(shí)施流程(詳見圖4)。

深入分析這一設(shè)計(jì),筆者發(fā)現(xiàn),它雖然引入了項(xiàng)目化學(xué)習(xí),但基本是“新瓶裝老酒”,真正的技術(shù)難點(diǎn)并沒有解決。如何解決項(xiàng)目化學(xué)習(xí)知識系統(tǒng)性和研學(xué)旅行知識情境性之間的矛盾?怎樣設(shè)計(jì)激發(fā)學(xué)生主動投入的驅(qū)動性問題?項(xiàng)目化學(xué)習(xí)成果只能是研學(xué)報告嗎?這些問題促使我們繼續(xù)改進(jìn)對課程的設(shè)計(jì)。

(三)“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行3.0版

要解決“淺項(xiàng)目化研學(xué)旅行”問題,筆者認(rèn)為要著重從核心知識網(wǎng)建構(gòu)、驅(qū)動性問題設(shè)計(jì)、成果設(shè)計(jì)三個角度重點(diǎn)突破。

1.構(gòu)建核心知識網(wǎng)

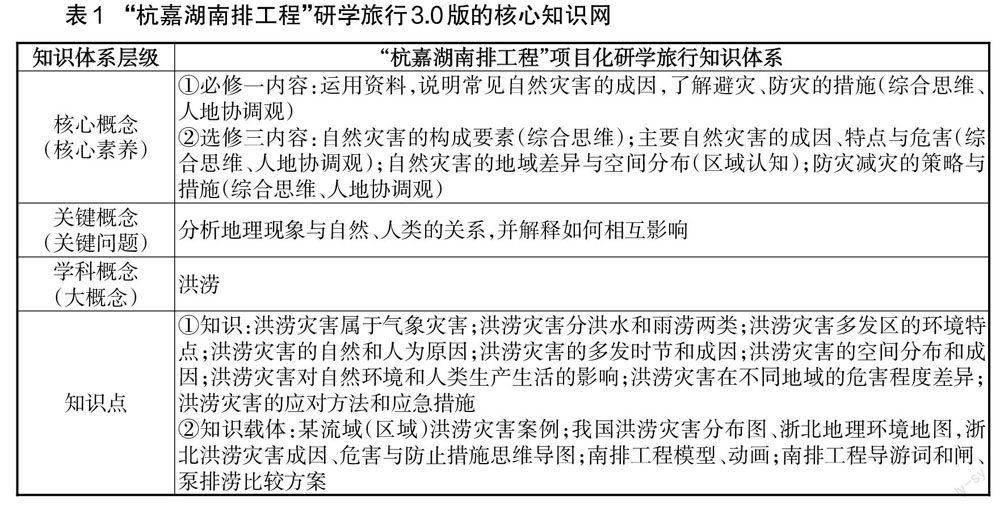

項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的設(shè)計(jì)需要建立從課程標(biāo)準(zhǔn)到學(xué)科核心概念,再到關(guān)鍵概念直至知識點(diǎn)的一套知識體系,如地理學(xué)科的項(xiàng)目化學(xué)習(xí)核心知識體系如圖5所示。

根據(jù)這一項(xiàng)目化學(xué)習(xí)核心知識體系,筆者設(shè)計(jì)了“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行3.0版的核心知識網(wǎng)(詳見表1)

2.設(shè)計(jì)強(qiáng)有力的驅(qū)動性問題

驅(qū)動性問題應(yīng)能夠激發(fā)學(xué)生興趣,聚焦核心知識,具有挑戰(zhàn)性和開放性。2.0版的“‘杭嘉湖南排工程是如何減輕洪澇災(zāi)害的?”這一驅(qū)動性問題的出發(fā)點(diǎn)不錯,要求學(xué)生關(guān)注科學(xué)原理,但對學(xué)生控制性強(qiáng),會限制其思維進(jìn)階和知識遷移。

筆者認(rèn)為,充分鼓勵學(xué)生心智發(fā)展的項(xiàng)目化研學(xué)旅行應(yīng)是這樣的:

(1)對現(xiàn)象進(jìn)行再觀察:太湖水系真的只能南排嗎?

(2)對事物作區(qū)分:為什么南排需要開挖新的河道?為什么沒有西排、北排、東排?

(3)對現(xiàn)象進(jìn)行抽象:南排/其他方向排有怎么樣的特征(如區(qū)域地理環(huán)境)?

(4)提出創(chuàng)造性的解決方案——對于南排,在真實(shí)世界中還可有哪些解決方案?

(5)進(jìn)行決策分析——不同的排澇方案各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?最適合采用哪一種方案?

(6)創(chuàng)造性地解決問題——驗(yàn)證自己的方案是否真的產(chǎn)生了作用。

(7)反思和遷移——在這個過程中,我學(xué)到了什么?我還可以用這種方法解決其他什么類似問題?

好的驅(qū)動性問題是驅(qū)動式學(xué)習(xí)的助推器。學(xué)生不是急于解決一個問題,而是通過觀察、思考、討論、爭議、運(yùn)用證據(jù)、實(shí)驗(yàn)、決策,獲得分析現(xiàn)象、解決問題的方法;不是用一個結(jié)果套住問題,而是對這個問題所處的情境進(jìn)行分析并思考解決的策略。

最終,我們確定了“如何減輕洪澇對我們浙北的危害?”這一驅(qū)動性問題。這個驅(qū)動性問題內(nèi)涵更廣,能更好地對接研學(xué)旅行與核心知識,還能讓學(xué)生聚焦對家鄉(xiāng)地理、環(huán)境、工程的研究。

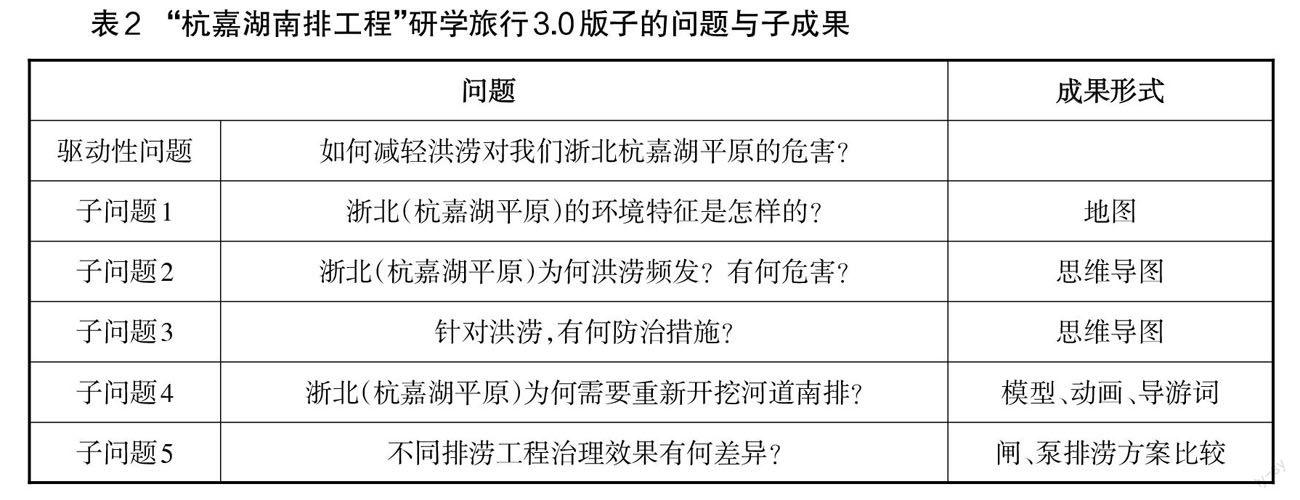

3.形成公開有質(zhì)量的成果

成功的項(xiàng)目應(yīng)從一開始就對項(xiàng)目最終的結(jié)果作出規(guī)劃[5]。項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的成果類型很多,為了更好地體現(xiàn)學(xué)生個性,我們既設(shè)置了課題報告、導(dǎo)游詞、方案等解釋說明類成果,也設(shè)置了地圖和思維導(dǎo)圖、模型、動畫等制作表現(xiàn)類成果(詳見表2)。制作實(shí)踐類成果需要學(xué)生經(jīng)歷技術(shù)性實(shí)踐、探究性實(shí)踐和審美性實(shí)踐,但其和解釋說明類成果一樣都指向核心問題的解決和核心知識的深度理解。

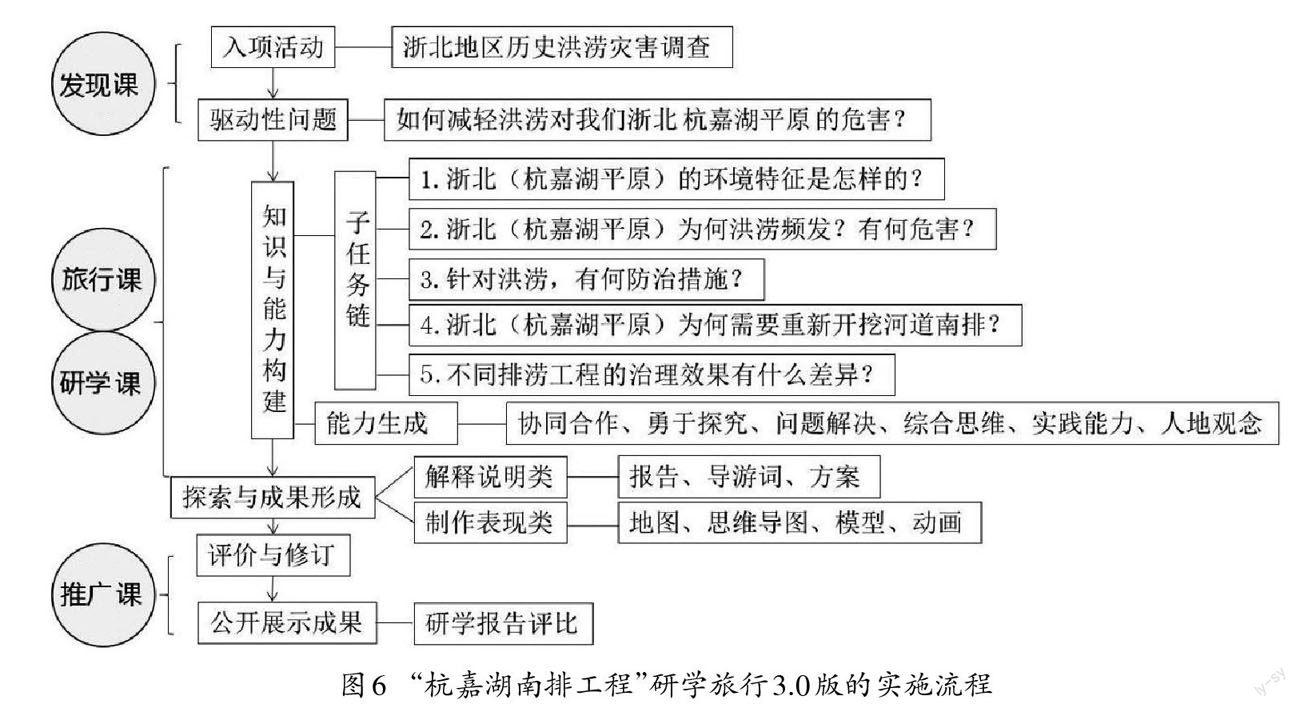

此外,高質(zhì)量的研學(xué)旅行還要從認(rèn)知策略、評價方式等多個角度進(jìn)行設(shè)計(jì)。據(jù)此,我們最終設(shè)計(jì)了如圖6所示的“杭嘉湖南排工程”研學(xué)旅行3.0版的實(shí)施流程。

四、對融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行設(shè)計(jì)的思考

(一)統(tǒng)籌校內(nèi)、校外兩個場景

研學(xué)旅行的開展場景是校外,但行前、行后的很多事項(xiàng)則需要在校內(nèi)完成。學(xué)校和教師要充分利用校內(nèi)外物質(zhì)和非物質(zhì)資源,以保障學(xué)生研學(xué)旅行的項(xiàng)目質(zhì)量。此外,還可整合旅行社、景區(qū)、志愿者等社會資源為研學(xué)旅行服務(wù)。

(二)打通知識、實(shí)踐兩者關(guān)系

研學(xué)旅行要讓學(xué)生在自然和社會的大課堂中轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)、看一看、想一想、做一做、說一說,是綜合實(shí)踐育人的有效途徑。項(xiàng)目化學(xué)習(xí)中的“實(shí)踐”強(qiáng)調(diào)的是“做”和“學(xué)”的不可分割性,不僅包含技能,也包含對知識的深度理解。融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行實(shí)踐不是去做出來就可以了,而應(yīng)是整合了知識、技能和態(tài)度的行動。

(三)協(xié)調(diào)預(yù)設(shè)、生成兩種形式

教學(xué)不只是單向、封閉、靜態(tài)的知識傳授過程,而是師生多向、開放和動態(tài)的對話、交流過程。項(xiàng)目化學(xué)習(xí)以終為始,對核心問題和成果進(jìn)行了有效規(guī)劃,但研學(xué)旅行是在真實(shí)復(fù)雜的情境中展開的,必然會遇到很多預(yù)設(shè)之外的生成性問題。合理協(xié)調(diào)預(yù)設(shè)教學(xué)與生成教學(xué)的矛盾,是融入項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的研學(xué)旅行設(shè)計(jì)需要考慮的問題。

參考文獻(xiàn):

[1]夏雪梅.項(xiàng)目化學(xué)習(xí)設(shè)計(jì):學(xué)習(xí)素養(yǎng)視角下的國際與本土實(shí)踐[M].北京:教育科學(xué)出版社,2018:10.

[2]張豐.重新定義學(xué)習(xí):項(xiàng)目化學(xué)習(xí)15例[M].北京:教育科學(xué)出版社,2020:3.

[3]李珊珊.初中研學(xué)旅行項(xiàng)目化學(xué)習(xí)的理論探討及實(shí)施策略研究[D].武漢:湖北大學(xué),2019:10.

[4]賀慧,吉萍.項(xiàng)目驅(qū)動研學(xué)旅行的內(nèi)涵及策略[J].教育科學(xué)論壇,2018(14):18-22.

[5]巴克教育研究所.項(xiàng)目學(xué)習(xí)教師指南——21世紀(jì)的中學(xué)教學(xué)法(第2版)[M].任偉,譯.北京:教育科學(xué)出版社,2008:14.