百年虹橋,點滴回憶

姜浩峰

《新民周刊》主筆。多年來在交通運輸行業深耕。著有《坐火車游青藏親歷指南》等書。

作為策展人,在M50愛普生影藝坊策劃航空類攝影展《想飛》等。

大虹橋,如今有“宇宙中心”這么一個磅礴大氣的綽號。

說它是綽號,無非是因為誰都知道宇宙的中心并不在上海西部的大虹橋;說它磅礴大氣倒是一點也不假。

2021年6月,是虹橋飛機場建成100周年。當時我就在想一件事——上海不止有一座機場。過去不止一座,如今不止一座,未來更不止一座。可百年來,能夠長期作為機場存在,并長期使用的,幾乎只有虹橋。不知這是否出乎當年建機場者所料呢?

從1972年2月尼克松總統訪華,到1986年10月英國女王伊麗莎白二世訪華,都曾在虹橋機場經停。這是虹橋機場的外事記憶中特別難以忘懷的所在。2022年2月22日,虹橋機場2號航站樓B島更新改造,暫停開放。未來,虹橋還會帶來哪些令人難以忘懷的記憶呢?

從虹橋市到進博會

虹橋作為地名,早在明朝正德年間就出現在如今的上海市閔行區虹橋鎮附近。當時稱作“虹橋市”。當年的“市”,大約就是比鎮更小、比集更大且固定的一個所在。在虹橋市北稱北灘,市河南邊還有一條南街。用今天的話說,“虹橋市”相當于一座微型城鎮。

到了清代,“虹橋市”逐步發展成真正的一座市鎮。到清末,南街已經相當繁榮,北街則有布莊、軋花場,全鎮有32個行業、56家店場。

這些年,我曾經去過虹橋鎮幾次,總感覺仍能在這里找到當年的風貌,盡管如今的“虹橋”二字,已經有了太多內涵。原本不是“虹橋”范疇的許多地方,都先后納入了“虹橋”旗下——從虹橋機場,到虹橋路,再到虹橋開發區,之后又有大虹橋商務區。如今,即便吳淞江以北屬于嘉定區的江橋地界,也有人冠以“北虹橋”之名。似乎沾著虹橋的盛名,就精貴一些。

既然如此,我就更愿意尋一尋“虹橋”二字的源頭。

徜徉在如今的虹橋鎮,其實能體悟到21世紀20年代,中國國際進口博覽會的永久舉辦地為什么設在大虹橋了。

當年的虹橋鎮,與所有江南市鎮一樣,貿易立市,逐步發展。如今的進博會,某種程度上繼承了此種傳統。當然,如今的進博會,吸引了全球各地的客商。全球買買買,那架勢,怎可能是昔日小小的虹橋鎮可比。特別是如今的大虹橋,范圍之大——涵蓋了20世紀中葉上海“十區十縣”范圍中的諸如長寧、青浦、閔行、嘉定等地的地界。而影響之大——世人誰不知虹橋?

以21世紀20年代的視野而論,上海是不是一個在全中國范圍衡量,交通便利、生產生活等等需求旺盛的所在呢?國家會展中心(上海)設址于此,中國國際進口博覽會于此舉辦,恰如其分。

機場差點離開虹橋

不過,將上海定為進博會的永久舉辦地,且設置國家會展中心(上海),以及虹橋機場的保留、綜合開發利用,這都涉及到頂層設計。

記得21世紀初,對于是否保留虹橋機場,是有過一段時間的爭議的。

當年,浦東機場已經落成。而就鐵路來說,在已經擁有位于天目中路的上海火車站的情況下,位于徐匯區的上海南站也已經開工建造。我當時了解到的情況是——鐵路系統將北上和南下列車大致作一區分,京滬線列車保留在上海站到發,滬杭線列車更多遷往上海南站到發。

至于民航系統,則將更多的航班遷移到浦東機場起降。如此一來,在本世紀初有那么一兩年時光,從不同渠道傳出一些聲音——有人建議將所有到滬航班遷往浦東機場,有人甚至建議不再保留虹橋機場。理由是虹橋已經相當靠近市區,即將迎來大發展,機場設在此地,似不合適。

從某種角度去理解城市規劃的話,這樣的說法不無道理,且有先例。譬如同在上海的龍華機場,民航華東管理局的辦公樓都一度設在那里。可就因為城市規模的擴展,使得龍華機場基本沒有保留航空功能。

機場盡量不要靠近市區中心,這一理念本來并沒有錯。甚至浦東機場的規劃、選址有所微調,最后有關部門采納了填海方案,也是為了不與待開發項目爭土地。

然而,虹橋機場卻又有其特殊性。先是因為在浦東機場剛啟用時,虹橋保留了一些國內國際航班。當時,我還曾聽蘇州、無錫等地的朋友說,到上海乘飛機,還是從虹橋機場走比較方便——畢竟距離近,比去浦東要省許多舟車勞頓。當然,最重要的變化發生在高鐵建設大發展以后。顯然,無論位于閘北(如今已并入新的靜安區)的上海站,還是位于徐匯區的上海南站,都位于市區了。如果新建高鐵線路引入這兩座車站,成本難以估量。在虹橋建設高鐵站,連接到市區的既有線,成為一種選擇。由此,虹橋高鐵站與虹橋機場結為一體,成為了如今人盡皆知的虹橋樞紐。

歷經百年,虹橋還是那座連接上海與全國各地、與世界的虹橋,也依然是機場。

見證大歷史

虹橋機場見證過大歷史。

1937年8月9日17時許,日本海軍陸戰隊中尉大山勇夫、一等水兵齋藤要藏開著一輛福特軍車來到虹橋機場,開槍打死了中國守衛二等兵時景哲。中國守衛終于還擊。大山、齋藤被擊斃于路邊和車內。這就是“上海虹橋機場事件”,日本稱為“大山事件”。由此引發了“八一三”淞滬抗戰。

歷經了抗戰艱辛歲月,抗戰勝利后,虹橋機場先被國民政府用作空軍機場,后于1946年劃歸民航。同年11月,機場由“中美合資中國航空公司”接管,并新建旅客休息室。可沒過幾個月,虹橋機場又由國民政府交通部民用航空局技術員訓練所接管。

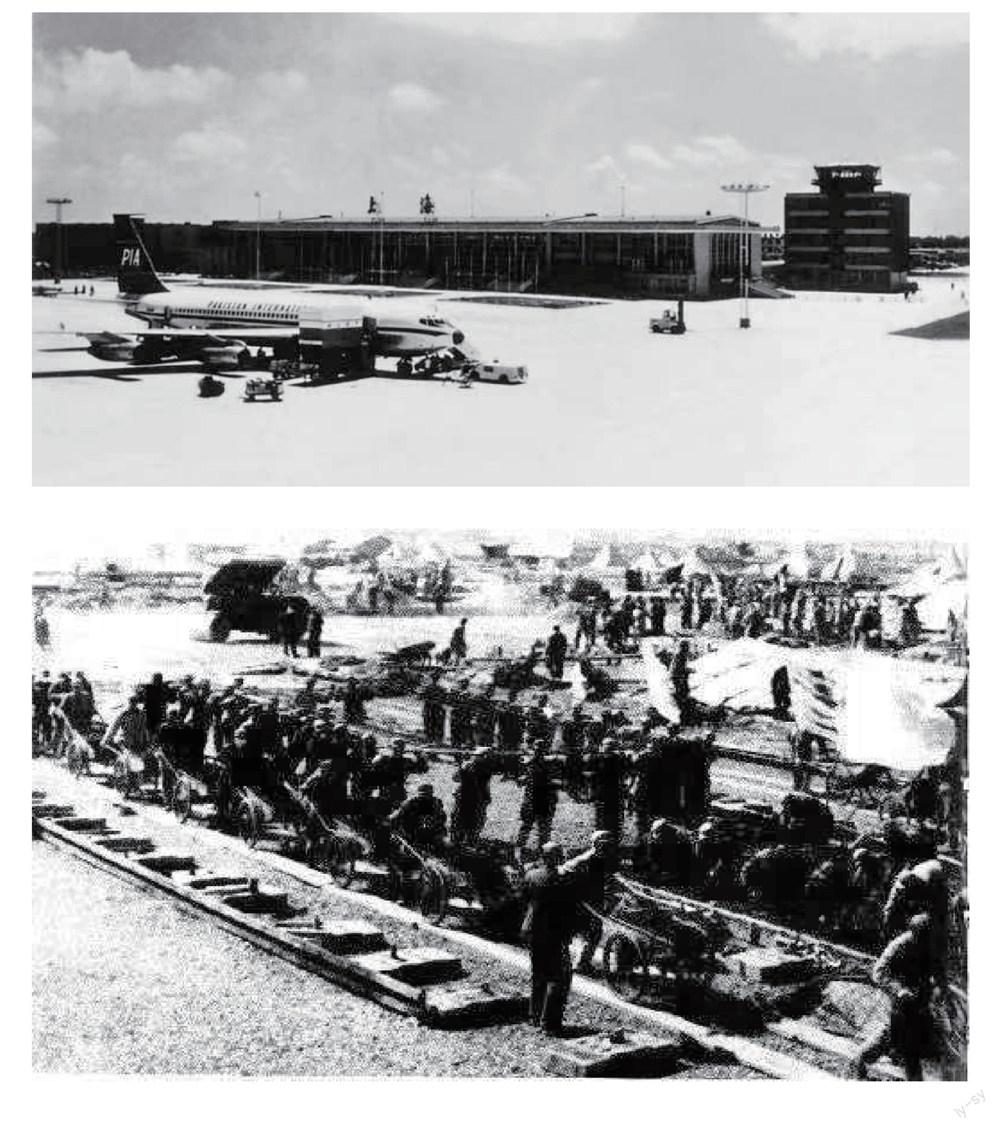

當中國人民解放軍于1949年5月22日解放虹橋機場的時候,發現機場設施毀損嚴重,僅有2條平行碎石跑道、3條滑行道、7條推機道和1座破損的機場大門。1950年4月,中共中央華東局決定重建虹橋機場。5月起,重建主跑道、滑行道及停機坪等,歷時1年。這之后,虹橋機場一度仍屬于軍用。

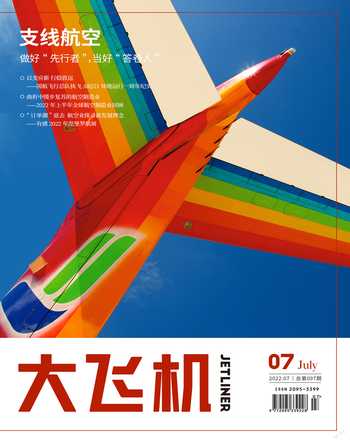

1963年,虹橋機場開通上海到巴基斯坦卡拉奇的民航航線。這標志著虹橋機場成為軍民合用機場。接下來,就是進一步擴建,直至從2800畝擴大到6500畝左右。

1971年,虹橋機場改為民用。緊接著,1972年2月,這座機場贏來了見證大歷史的時刻。當年2月17日,尼克松從華盛頓登機。飛機一路向東,曾經分別降落在夏威夷和關島,最后飛過琉球群島之后進入中國領空,于2月21日上午降落在上海虹橋機場。

據當年在外交部禮賓司工作的唐龍彬回憶,他追隨時任外交部副部長喬冠華、美大司司長章文晉、禮賓司副司長王海容,還有同事唐聞生、章含之等一起,專程到上海迎接。尼克松在虹橋機場的貴賓室吃了一碗小餛飩。然后與中方人員一起,上了他那架繪有“THE SPIRIT OF 76”字樣的“空軍1號”,飛往北京。尼克松訪華的最后一站也是上海。從虹橋機場飛回美國。

1984年4月26日至5月1日,時任美國總統里根應邀對中國進行國事訪問,他是中美兩國建交后首位在任上訪華的美國總統。當年4月30日,里根從北京飛抵上海虹橋機場,開始了他不到24小時的上海之旅,5月1日離境。里根到上海前,虹橋機場還發生了一個小插曲。據公安部科技司原副司長劉辛披露,“跑道、停機坪、下機梯、候機樓內休息室等都檢查完了,市局的警犬卻因搜爆能力訓練不夠而拒絕搜索停機坪旁的草地,還在機場發起了脾氣,狂叫不止,無論如何哄,它也不干活。”眼看里根的專機快降落了,劉辛一行只好讓人把警犬牽到遠處,動員了一批工作人員排著隊,把草坪仔細搜索一遍。

之后,英國女王伊麗莎白二世、美國總統克林頓等外國政要到滬,都是走虹橋機場。這一情況自2001年亞太經合組織(APEC)峰會,開始變化。之后,各國領導人到滬,走浦東機場的較多。但虹橋機場的公務機基地建成后,又呈現了另一種高端大氣上檔次。

未來的虹橋機場,作為大虹橋的一個標識,依然會在大上海的西部閃亮出新的光輝。