依托問題連續體培養小學生英語非線性思維教學研究

房晶

【摘 要】問題連續體是推進學生非線性思維生長的有效策略。教師要明確文本中的問題指向,以框架事實性問題引領、概念類問題縱深、綜合性問題概括、創造性問題拓展四個方面形成貫穿文本的問題連續體,以梯度化、連續化、關聯化的課堂問題,助力兒童英語閱讀成果的高效生成。

【關鍵詞】問題連續體;非線性思維;閱讀教學

提問是教師平時采用最多的教學手段,將其應用于課堂教學能夠激起學生的求知欲,同時也是一門極具影響力的學問和教學藝術。然而,部分教師在進行課堂教學時,又由“滿堂灌”走向“滿堂問”,表現為:教學問題瑣碎,問題之間缺乏邏輯與層次,“一問到底”,類問題缺乏廣度與深度,學習活動淺層低效,阻礙了學生非線性思維的發展和英語核心素養的形成與提升。

一、非線性思維的內涵厘清和價值確認

非線性思維是指通過多維整合、變比求異、分叉放射和間接跳躍等方法和程序把思維諸要素結合起來的相對穩定的思維運行樣式[1]。非線性思維具有多維性、整體性、系統性等相互關聯的特征,是一種網絡狀的思維方式。思維發生的過程具有不確定性,但能夠幫助學生從無序中發現有序,拓展思維的廣度和深度,使之具有創造性和靈敏性。思維呈現出一種由點呈線、由線呈體、由體成維的樣態。非線性思維包括辯證思維、逆向思維、發散思維、靈感思維、直覺思維。

非線性思維意味著教師不僅要關注問題的梯度性、關聯性,還要關注問題之間的緊密性,后一個問題在前一個問題的基礎上得以研究,問題由易到難,層層深入。解決問題的目的在于將文本知識的表層學習上升到理論高度,打破學生學習的定式思維,激發學習的創造性與開放性。

問題連續體是用梯度明顯、層次分明的問題,幫助學生在自己原有知識、理性思考的基礎上,有效進行思維訓練。兒童的英語閱讀首先要能了解文本的基本邏輯,然后在感知整體邏輯的基礎上形成對文本主題的系統性理解,從而在問題解決的過程中形成系統化、結構化思維。

二、問題連續體的文化意蘊和類型分析

(一)問題連續體的內涵

1987年,梅克團隊在前人基礎上,依據多元智力理論經過多年研究于1992年構建了全面且系統的“DISCOVER問題連續體矩陣”,簡稱“問題連續體”。

問題連續體主張用連續性、關聯性、梯度性的問題,滿足不同學生對閱讀的內部需要,將文本中一系列關鍵信息,包括瑣碎的或者單獨的知識點進行轉化,形成對整體性知識的理解,提高英語課堂的效率。問題連續體由三個要素構成:問題的結構、問題的方法和問題的答案。我們可以把“問題連續體”理解為以“問題定義”為中心,以“問題方法”為媒介,以“問題答案”為結果,根據文本主題情境的不同,將問題的類型設置成從封閉到開放、連續、序列、梯度的問題體系。教師運用問題引導課堂,通過歸類問題,形成一條問題紐帶,相互關聯成整體。封閉問題須明確、清晰,且只有一個解決方法和答案;開放式問題須由教師確定,但問題解決的方法無限,答案不唯一。

(二)問題連續體的類型

根據問題連續體的特征與小學生英語課堂學習實踐的特點,筆者基于五種問題——封閉問題(事實水平層次)、半封閉問題(概括水平層次)、半開放問題(理論水平層次)、開放問題(應用水平層次)、完全開放問題(創造水平層次),總結概括出適合小學生英語課堂學習的四種進階式問題類型。

1.事實水平問題:立足思維起點,搭建認知框架

第一類問題建構的認知情境要與學生腦海中的舊情境相連接,引發學生對文本話題進行思考,達到以舊知代入新知的目的。比如,故事類教學中事件發生的時間、地點、人物、矛盾等。

2.概念縱深問題:立足思維發散,提升理性理解

第二類問題能夠讓學生由感性認知上升到理性理解。學生對教材文本的學習不能僅局限于對文本的基礎性理解,還需要對相類似的知識總結歸納,需要分析思維、歸納思維、求異思維的參與。比如,辨別單詞can和like的詞性用法。

3.綜合應用問題:立足思維跳躍,挖掘多維認知

第三類問題促使學生的學習與生活發生聯系,正好能夠滿足學生形成對文本的網絡化理解。教師設計情境,于文本中的思維跳躍處提出關聯性問題,引導學生有規則、有策略地解決生活中的實際問題,提升學生對知識的遷移與應用能力。比如,在語境中運用電話用語“Hello,this is ...speaking.”。

4.創造水平問題:立足思維上位,生成獨創觀念

第四類問題促使學生利用跨學科知識解決。教師要充分挖掘文本的育人價值和學生思維的獨創性,將理性知識上升到科學認識。比如,針對譯林版小學英語六年級上冊“Protect the Earth”一文,教師可以提出問題:“如果是你,你該如何保護地球資源?”

問題連續體的后一個問題建立在前一個問題的基礎上,由易到難層層深入,由良構問題到劣構問題依次展開。解決問題的策略也成階梯變化,解決問題的思維由聚攏到發散。

三、基于問題連續體提升非線性思維品質的教學實踐

(一)框架事實性問題引領,厘清故事脈絡,文本處理層次化

在處理文本故事時,教師首先幫助學生整體把握故事發展的走向,以框架性問題整體拎出文本主要架構。學生在回答文本的主要問題后會對文本主題、情節、內容、情感、結構等形成整體感知。

1.遵循故事發展明線,以“4W”問題串聯整體教學情境

“4W”問題分別是以When、Where、Who、What引領的主要問題,表現為對文本事件發生的時間、地點、人物、經過的主要內容進行了解。學生認識了事件發生的內容,就能對文本的結構等整體概況達到感知的目標。

如譯林版小學英語四年級上冊第四單元I can play basketball的Story time板塊,主要場景是在學校籃球場上,Liu Tao、Mike和Wang Bing在打籃球。Liu Tao剛開始不會打籃球,但在其他兩人的鼓勵下學會了打籃球。教師先確定文本中的時間、地點、人物、起因、經過、結果六要素,確定統領文本的框架性問題,才能更好把握文本整體內容(如圖1)。當學生厘清人物之間的關系之后,就能高效率地了解故事的整體梗概,為接下來的學習奠定基礎。

2.尋覓情感表達暗線,以“W”和“H”捋順文本情節走向

人物的情感表達是一個文本的靈魂和核心。“W”和“H”即Why和How,指向人物背后隱藏的情感因素,并基于文本中的事件進行傳達。文本中情感的表達往往隨著人物的事件有所提升,最后表達一定的主題思想。這種核心思想的傳導,體現了文本的育人價值。育人價值的呈現不是在文本最后才突兀處理的,而應貫穿整個教學過程,潛移默化地對學生產生影響。

比如,譯林版小學英語四年級上冊第四單元I can play basketball的Story time板塊,教師可以基于事實性問題,對文本所表達的情感進行提問,如“How does Liu Tao do at first?Why can Liu Tao play basketball at last?How does he do?”,串聯起整個故事情節,挖掘文本背后隱藏的育人價值,體現Liu Tao從不會打籃球到會打籃球的心路歷程。

(二)概念類問題縱深,化形象為抽象,呈現知識群體化

教師在設計第二層次問題即概念類問題時,應基于第一類框架事實性問題,引導學生對相關信息進行歸類,掌握事物的共同點與不同點,幫助學生對事物形成感性的認識。

1.關注文本核心問題的層次推理,延伸思維廣度和深度

小學英語文本要素在空間和時間上體現為多層次化,而不是非此即彼的關系,因此教師要拓展學生思維的廣度,發展橫向思維,圍繞一個問題從不同角度去分析,如比較文本中的核心要素,這既包括核心人物、地點,還包括核心矛盾。在比較這些核心要素的過程中,發現問題的關鍵,找到一類問題的共同點。

比如,朗文分級閱讀“Abracadabra!!!”一文,主要內容是魔術師Joe變了五次魔術,每一次都從魔術帽中變出不同的身體部位,最后變出了猴子。教師應關注到核心事件是變魔術,關鍵句型是“Whats this?Its ...”。那么,學生要理解的不僅僅是變一場魔術,更是以魔術為中心點的知識類化。

教學時,教師可以按照以下流程進行教學:(1)教師引領——利用平板交互性特點帶領學生變一次魔術,在此過程中學習核心語句,體會變魔術的樂趣;(2)學生互動——學生之間變魔術,使用語言;(3)自主學習——學生自我展示,在情境中運用。在核心要素的層次推理間,學生延伸了思維的廣度和深度。

2.捕捉教學過程的動態認知情節,提高思維速度和高度

連續體是事物存在的狀態,它意味著構成某種事物的各個部分是相互關聯的統一整體。教學過程是一種動態平衡的過程,師生處在教學目標、教學策略、教學要求不斷變化的動態系統中。捕捉教學過程的認知情節,要求教師時刻關注課堂中動態的學習狀態,將學生的認知過程進行“聚合”,顯示出問題的共性和本質,在動態的思維訓練中提高思維的速度和認知高度。

(三)綜合性問題概括,轉封閉為開放,問題解決多維化

這類問題處于問題的中心,要依據問題的難度、密度、深度、跨度、廣度等維度來設計,以發散學生的思維。設計少而精的二維問題,能為學生搭建自主學習的腳手架,由已知走向未知,幫助學生在層層遞進的問題中獲得解決問題的能力。

1.細化重點矛盾,以關鍵性圖片豐富靈感和生成邏輯思維

集中思維是將文本中的主要矛盾或者重難點集中在一起,教師以關鍵性圖片,按照問題的層級關系,激發學生潛能,設置由低到高、從封閉到開放的多層次連續體系,并將各個問題相互關聯,通過連續性問題的層層深入和師生雙向互動活動,實現學生的主體性。

比如,譯林版小學英語五年級下冊第四單元Seeing the doctor的Story time板塊,選擇兩張關鍵性圖片設計教學活動,幫助學生理解文本。文本又分為兩個小板塊,第一個小板塊是Su Hai發燒看醫生,第二個小板塊是Mike牙疼看醫生。以學習第二個小板塊為例,依據教學目標,教師可以設計以下教學流程(如圖2),其中知識線、活動線、問題線、素養線緊緊圍繞Mike生病看牙醫而展開。

閱讀語篇是學生與教師一起共同獲取信息的過程。在語篇教學中,教師通過抓取關鍵性圖片的信息,構建層層深入的問題腳手架,設計三個問題“Whats wrong with Mike?Why does he have a toothache?What should he do?”,為學生整合文本中的關鍵性資源、正確表達文本、生成邏輯思維打下堅實的基礎。

2.具化文本話題,在補白和主題聯結處生成立體思維

補白,是繪畫的專用語,是在書畫作品中,將留有空白的地方加以潤色。文本學習中的補白,包括補白文本情節、補白人物性格。基于問題連續體的補白側重通過文本中的顯性線索,串聯人物的多個生活側面,從而表達一定的主題思想。教師要提升學生的思維高度,須具備補白意識,認識到教材是一個預留著“彈性”空間且須個性挖掘的載體[2]。

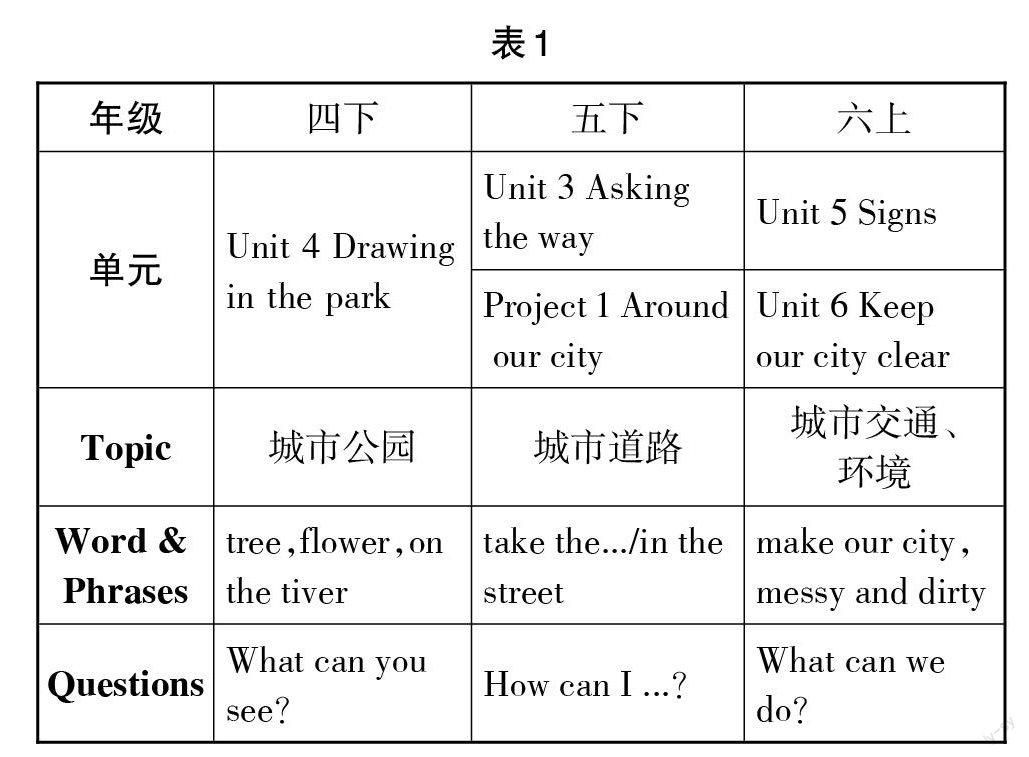

比如,譯林版小學英語五年級上冊第二單元How do you come to school?,單元的學習場域是包含交通工具在內的城市環境。我們可以發現,這種生活領域不僅僅出現在五年級的教材中,在四年級下冊第四單元、五年級下冊第三單元和Project 1、六年級上冊第五和第六單元都出現過(見表1)。

學生綜合運用英語知識技能,在獲取文本信息的基礎上,根據自己的生活經驗,描述所發生的事件和過程,分析事物的邏輯關聯,解釋因果關系。教師歸納、總結同類型的話題,促進學生多角度、多維度進行表達,發展求異質疑、求異存同的思維,就能在不同文本的“異”中發現更多潛在的共性,從而碰撞出智慧的火花。

3.深化認知結構,于興趣點和認知局限處提高自我建構能力

問題是這樣一種情境:當學生對某事采取行動,卻因缺乏某種相關策略無法進行時,問題就此形成。換句話說,所謂問題是學生想要消除與目標之間的差距,但沒有現成的經驗可用,這就形成了障礙,產生疑惑和困擾。教師要緊密挖掘文本中令學生感興趣和疑惑之處,在這兩個關鍵節點,深入探析文本,提升言語思維力。

比如,譯林版小學英語四年級上冊第二單元Lets make a fruit salad的Cartoon time和 Fun time板塊,是Story time板塊的拓展延伸。學生已有的生活經驗讓他們對水果有一定的認知基礎。雖然沒有過多的語言知識儲備,但有極強的求知欲和表現欲,能夠激發他們探索文本,學習、運用文本中的語言知識。

教學過程中,教師應做到以下幾點:(1)教師展示問題,讓學生看單詞預測;(2)學生自主點擊音頻,戴耳機獲取文本,進行言語重組;(3)學生交流答案,組際交流;(4)教師點評,學生點評展示。通過此類環節操作,幫助學生根據自己的學習節奏控制音頻的播放,可以選擇聽一遍或者多遍,將語言進行分析整合,從而提煉出有意義的內容。這可以有效實現教學目標中學生對水果類話題的描述。據此,形成以下教學流程(如圖3)。

在此環節中,教師化解了教學難點,緊緊抓住學生的興趣點,在認知局限處提出適宜問題,生成生動活潑的課堂。同時,也帶動了其他學生深入思考。這種學習方式實際上是把學習的主動權交給了學生,被稱為“問學”[3]。這種學習方式可以整體助力學生的綜合語言運用能力和自我建構的思維能力,提升英語課堂的學習效率。

(四)創造性問題拓展:走向科學觀念,發展思維獨創性

這一個階段的問題開放性最強,需要學生自主提問并在學習探究中解決問題。這樣學生就能打破學習的思維定式,充分發揮學習的主體作用。問題沒有好壞之分,只有設計是否合理,是否能最大程度從教學實際出發,遵循學生的認知水平,激發思維的獨創性。

1.再構問題情境提升文化認同,實現育人價值外傳遞

核心素養時代的教學是帶領學生深入知識的背后,讓學生在理解和感悟知識的同時看到知識在價值層面的含義[4]。閱讀后,設置合適的問題,挖掘文本的精神內涵,助力學生形成文化認同感,實現育人價值的傳遞與弘揚,是語篇教學成功拓展的具體表現。

比如,譯林版小學英語六年級上冊的Project 1 A holiday album的教學目標是運用第一到第四單元的已學詞匯、句型等語言知識與同伴進行問答,利用照片或圖片制作一本假期出游相冊。學生對前四個單元的知識已有自己的語言基礎,但是對于相冊的制作還需要教師的引導與參與。教師可以通過展示自己的holiday album,讓學生自己制作出游相冊,并說一說自己在游玩過程中有哪些趣事:Make travel notes(教師)—Make your travel notes(教師與學生共同參與)—Make a holiday album(學生主動參與并組際分享)—Share your travels(學生上傳至微信平臺,與家人朋友再交流)。

英語學習的最終目標是在實際生活中運用語言。教師在最后環節引導學生將自我相冊向外傳遞、分享經驗、交流感受的過程,也是將育人價值外傳遞的過程。學生不僅能夠在教師的幫助下完成教學任務,也能夠在實際生活中提升文本學習的認同感與滿足感。

2.平行教材助問題跨學科互動,實現文本知識正遷移

任何一種英語教材都不能完全滿足英語教學的要求,教師不應局限于所用版本的教材,而應結合單元話題拓展教學資源,以提升課堂教學實效。英語教材作為一種語言學習材料,可以借鑒其他外文讀物。

比如,譯林版小學英語六年級上冊Unit 1 The Kings new clothes。學生對《國王的新衣》已經耳熟能詳,作為低年級的語文課外讀物,他們對事情發生的起因、經過、結果有了大致了解。因此,教師要提升文本的學習層次,通過問題“What do you know about the king before?How do you feel now?”,讓學生在思維的前后對比中進行知識正遷移。

非線性思維體現英語核心素養的要求,問題連續體作為有效的教學策略能夠提升學生在實際生活中解決問題的能力。基于非線性思維理論與問題連續體的文化意蘊,文本結合教學實例,提出四大類教學策略,希望能引起更多教師的關注、研究,從而有效提升課堂教學實效。

參考文獻:

[1]寧玉瓊.非線性思維方式與創新[D].桂林:廣西師范大學,2000.

[2]郭美陽.基于思維品質提升的文本解讀“三去”策略[J].教學月刊小學版(綜合),2019(10):23-26.

[3]權潔.小學英語語篇教學中學生“問學”能力的實踐研究[J].小學教學研究(教學版),2015(10):56-58.

[4]龍安邦.核心素養時代的學與教:基于知識發生史的考察[J].課程·教材·教法,2020(5):51-57.

(責任編輯:周彩珍)