肥城漢代畫像祠堂研究

邢向前 侯存龍

摘要:肥城漢代畫像祠堂是典型的“孝堂山樣式”。文章對(duì)漢代畫像祠堂的保存狀況、年代與分布進(jìn)行論述,并就肥城漢代畫像祠堂進(jìn)行重點(diǎn)介紹與深入分析。首先根據(jù)祠堂的基石(供案石)位置將其分為兩類;其次根據(jù)畫像內(nèi)容將其分為升仙與仙境和鎮(zhèn)墓辟邪兩大類若干小類,并對(duì)其進(jìn)行解釋;最后對(duì)王次工匠集團(tuán)的“孝堂山樣式畫像祠堂”作出研究,對(duì)其藝術(shù)特點(diǎn)、流行區(qū)域和活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞:肥城;畫像祠堂;王次工匠集團(tuán)

由“廟祭”到“墓祭”是中國(guó)古代喪葬制度的一次重大轉(zhuǎn)折。中國(guó)古代墓葬制度可歸納為“周制”“漢制”和“晉制”三個(gè)發(fā)展階段。從“周制”到“漢制”,表面看是墓葬形制由“棺槨墓室”向“宅地化墓室”的變化,深層次體現(xiàn)出的則是祭祀制度由“廟祭”到“墓祭”的重大轉(zhuǎn)變。墓祭、墓祀的出現(xiàn),需要一處固定的場(chǎng)所,這便催生墓地“祠堂”的出現(xiàn)。墓祭場(chǎng)所或墓地祠堂在戰(zhàn)國(guó)時(shí)或已出現(xiàn),從殷墟婦好墓等考古出土材料看,其年代可能更早。兩漢時(shí)期墓祀制度更為普遍,祠堂建筑進(jìn)一步發(fā)展,公元58年,漢明帝設(shè)“上陵禮”,進(jìn)一步推動(dòng)墓地陵園建筑的發(fā)展。劉尊志將漢代墓地祠堂分為磚(石、土)墻瓦頂祠堂和石祠堂兩大類,而石質(zhì)祠堂大多刻有精美畫像,稱之為畫像祠堂。

一、研究背景

畫像祠堂是畫像石的一種重要表現(xiàn)形式,與畫像石室墓不同,因其興建于地上、暴露于地表,因此自建造之初便受到世人重視。享譽(yù)海內(nèi)外的武氏祠、孝堂山郭氏墓石祠、朱鮪石室等,更是歷代金石學(xué)家的研究重鎮(zhèn)。

目前,全國(guó)出土的畫像祠堂有200座以上,根據(jù)開(kāi)間數(shù)量可將其分為單開(kāi)間、雙開(kāi)間和三開(kāi)間三種形制,年代最早的畫像祠堂構(gòu)件出土于汶上縣的“天鳳三年路公食堂畫像石”,現(xiàn)藏于山東博物館。1997年,東平出土居攝三年(8)立柱,采用鑿紋地凹面線刻畫一門吏,雖未發(fā)現(xiàn)祠堂構(gòu)件,但考慮到漢代陵園建筑配置,此墓大概率設(shè)有畫像祠堂。皖北地區(qū)早年曾出土一抱鼓形祠堂構(gòu)件,陰線刻人物拜謁圖像,人物施麻點(diǎn),刻畫風(fēng)格、雕刻技法和曲阜東八寶山畫像石槨墓相近,該墓年代約為新莽至東漢早期。公元184年,黃巾起義爆發(fā),全國(guó)陷入長(zhǎng)時(shí)間的戰(zhàn)爭(zhēng)浩劫中,地面建筑多數(shù)遭到摧毀,老百姓流離失所,也失去了建造畫像祠堂和畫像石墓的條件。因此,筆者認(rèn)為,畫像祠堂的流行年代,約為黃巾起義之前的公元1至2世紀(jì)。

目前,畫像祠堂的分布集中在北至泰山山脈、南至淮河、西至華北平原東部、東至大海的蘇魯豫皖交界地區(qū)。根據(jù)其雕刻技法、刻畫風(fēng)格和畫像內(nèi)容的差異,大體可以分為四個(gè)區(qū):1.以長(zhǎng)清、平陰、肥城為核心的魯中地區(qū),主要是孝堂山樣式的畫像祠堂;2.以嘉祥為核心的嘉祥地區(qū),又可以分為武氏祠——宋山樣式和五老洼樣式;3.以滕州、鄒城、微山為核心的魯南區(qū),又可分為桑村樣式、東戈樣式和鄒城樣式;4.以徐州、宿州為核心的徐宿區(qū),又可分為徐州樣式、皖北樣式和褚蘭樣式。

二、研究對(duì)象

本文的研究對(duì)象是肥城地區(qū)的漢代畫像祠堂,肥城現(xiàn)屬山東泰安,兩漢時(shí)均為肥城縣,西漢屬泰山郡,東漢屬濟(jì)北國(guó)。與平陰實(shí)驗(yàn)中學(xué)、孝堂山郭氏墓石祠一塊構(gòu)建了漢代畫像祠堂中的“孝堂山樣式”,而肥城地區(qū)出土的畫像祠堂,是這一樣式畫像祠堂中年代最早的,對(duì)于探究孝堂山樣式畫像祠堂的文化內(nèi)涵有重要意義。肥城地區(qū)出土的畫像祠堂數(shù)量不多,目前能確定為祠堂構(gòu)件的,僅4塊祠堂后壁畫像石:

1.肥城桃源鎮(zhèn)楊莊村永平十一年(68)祠堂后壁

民國(guó)初年出土于山東肥城桃源區(qū)西里村,現(xiàn)藏肥城市博物館。高89、殘寬74、厚20厘米,青石質(zhì),左半部分殘,下部保留部分糙面,用于與底板構(gòu)結(jié),最高處約28厘米。

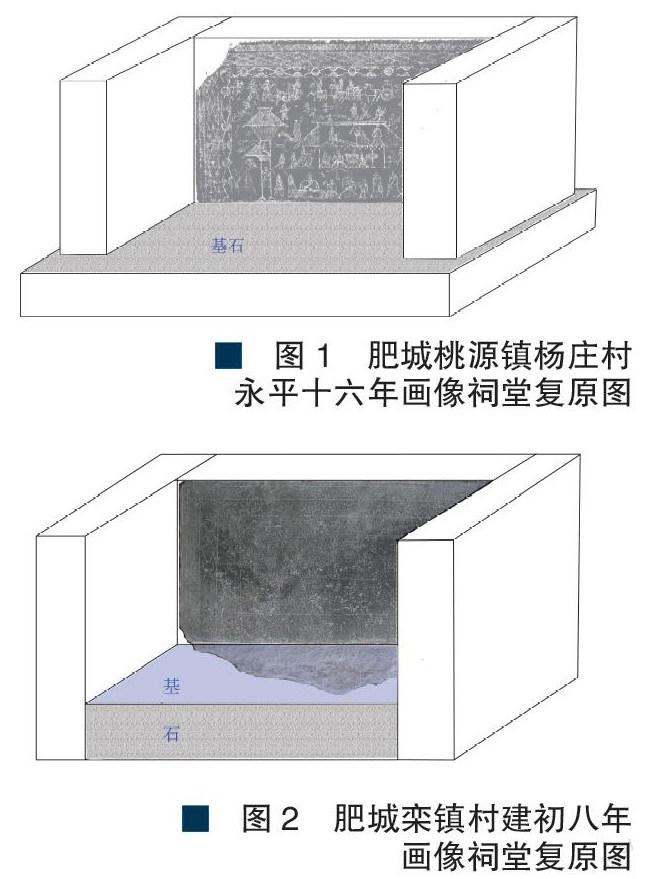

2.肥城桃源鎮(zhèn)楊莊村永平十六年(73)祠堂后壁

與永平十一年畫像石同時(shí)同地出土,現(xiàn)藏肥城市博物館。高90、寬165、厚20厘米,青石質(zhì),保存基本完好。下部保留部分糙面,用于與底板構(gòu)結(jié),最高處約28厘米(圖1)。

3.肥城欒鎮(zhèn)村建初八年(83)張文思為父造祠堂后壁

1956年發(fā)現(xiàn)于山東肥城縣(現(xiàn)肥城市)西南王莊公社欒鎮(zhèn)村一座古墓中,現(xiàn)藏于山東博物館。高78、寬149厘米,青石質(zhì)。該畫像石為墓葬藻井的東蓋頂石,是一塊典型的祠堂后壁畫像,與墓葬其他畫像風(fēng)格迥異(圖2)。

4.與建初八年畫像石同出畫像祠堂后壁

與上述畫像石同出一墓中,為墓葬前室東壁用石,現(xiàn)藏于山東博物館。高87、寬147厘米,青石質(zhì)。

根據(jù)畫像石的保存狀況,可將這4塊畫像祠堂進(jìn)行復(fù)原,根據(jù)基石(供案石)的建造位置,將其分為兩型:

A型:基石(供案石)內(nèi)置。楊莊村永平十一年和永平十六年畫像祠堂屬于這一類型,基石(供案石)放置于祠堂左右山墻和后壁內(nèi)部空間。

B型:基石(供案石)外置。3、4畫像祠堂屬于此類型,其基石(供案石)設(shè)置于祠堂山墻和后壁之下,承接祠堂。

在漢代喪葬理念中,使用畫像石的并非王侯貴族,大多數(shù)是下層官吏或地主豪強(qiáng),偶爾有官秩兩千石的官員,這一點(diǎn)在漢代考古資料中已經(jīng)基本得到證實(shí)。肥城出土的漢代畫像祠堂,均為單開(kāi)間小型祠堂,張文思父這一批使用者,應(yīng)與“卒史安國(guó)”地位相當(dāng),為基層官吏或地主富農(nóng)。

三、畫像分類

畫像的分類涉及風(fēng)格、技法、色彩、格套,也包括圖像贊助者和創(chuàng)作者的思想形態(tài)意識(shí)。筆者以祠主及其子孫意愿為出發(fā)點(diǎn),將肥城畫像祠堂內(nèi)容分為升仙與仙境、鎮(zhèn)墓辟邪兩大類,其中升仙與仙境又可分為升仙、諸神、墓主仙境生活和歷史人物故事四小類。

(一)升仙與仙境

1.升仙

璧紋、穿璧紋。自春秋戰(zhàn)國(guó)開(kāi)始,玉璧作為紋飾開(kāi)始大量應(yīng)用在宮殿和墓室裝飾中。兩漢時(shí)期,玉璧更為時(shí)人所重,甚至出現(xiàn)了穿璧紋、璧翣紋(綬帶懸璧)等。肥城畫像祠堂后壁,均以連璧紋為裝飾外框。

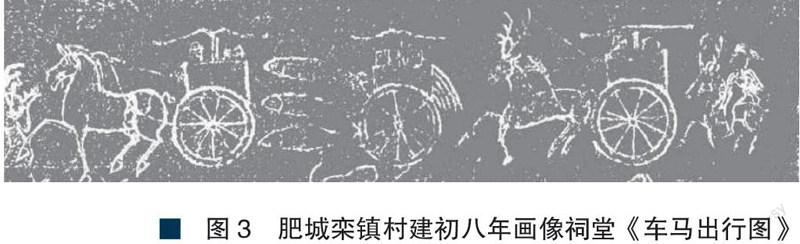

車馬出行。車馬出行是漢代畫像石最常見(jiàn)的內(nèi)容題材,建初八年畫像祠堂出現(xiàn)的車馬出行分為三類:

最前方:軺車車馬。《釋車》言:“軺,遙也;遙,遠(yuǎn)也”,畫像石槨中常見(jiàn)“伯樂(lè)相馬”的畫像。其后:魚(yú)車出行,三魚(yú)駕馭一輛軺車。最后:麒麟出行,麒麟自古即是祥瑞征兆。因此,這一隊(duì)車馬出行,刻畫的便是墓主人死后升仙的畫面(圖3)。

鳳鳥(niǎo)。鳳鳥(niǎo)亦稱鳳凰、鸞鳥(niǎo)。鳳鳥(niǎo)仙境的象征,見(jiàn)鳳鳥(niǎo)意味著已經(jīng)升入仙境。鸮是貓頭鷹的總稱,自古被認(rèn)為是不祥之兆,但在四號(hào)畫像祠堂闕身,立有一鸮。有漢一代,鸮這種生物,人們對(duì)其的認(rèn)知是極為矛盾的,即是喪鳥(niǎo),同時(shí)可以升仙,因此鸮是可以溝通生死的。故而,出現(xiàn)在祠堂中的鸮,墓主已故去,其乃是溝通天地的神鳥(niǎo)。

2.諸神

伏羲、女媧。肥城漢代畫像祠堂是以樓閣雙闕為核心的,在樓閣雙闕旁側(cè),伏羲、女媧分執(zhí)規(guī)矩,“以理海內(nèi)”。伏羲、女媧最早的形象出現(xiàn)在漢代畫像石槨墓西王母仙境中,與馬首人、雞首人共同拜謁西王母。在滕州馬王村側(cè)板畫像中,伏羲、女媧也是作為諸神出現(xiàn)在仙境中,與肥城畫像祠堂表現(xiàn)的意義相同。

瑞獸。瑞獸是祥瑞的標(biāo)志,肥城畫像祠堂中,在主題圖像的空白處刻畫了大量的瑞獸,如猴子、烏龜、水鳥(niǎo)等,反映了墓主人死后在仙境的生活狀態(tài)。

3.墓主仙境生活

交戰(zhàn)。張文思為父所造建初八年祠堂,樓閣一層張文思父頭戴冠帽,端坐于憑幾后,身旁侍者持戟而立,廳堂正中懸掛一弓箭,由此可以推斷,張文思父極有可能是一名“都尉官”,專門負(fù)責(zé)鎮(zhèn)壓農(nóng)民起義。

樂(lè)舞百戲。祠堂畫像中出現(xiàn)的樂(lè)舞百戲題材較多,主要有建鼓、橫笛、吹排簫、吹笙、鼓瑟等。漢代是樂(lè)舞百戲發(fā)展的一個(gè)重要階段,無(wú)論是郊廟祭祀,還是宴請(qǐng)賓客,抑或是喪禮,都需要有樂(lè)舞為伴。

狩獵。肥城漢畫像祠堂中多處刻畫祠主外出狩獵的畫面,其中還有部分漁獵的場(chǎng)面,反映了仙境生活的多彩多姿。

4.歷史人物故事

歷史人物故事刻畫于永平十六年畫像祠堂,由于石面風(fēng)化嚴(yán)重,可辨識(shí)的主要是孔子及其弟子。可見(jiàn)在該地區(qū),儒家思想盛行數(shù)百年,孔子及其弟子已經(jīng)是圣人般的存在。

(二)鎮(zhèn)墓辟邪

鶴啄魚(yú)。多數(shù)研究者認(rèn)為魚(yú)多籽,鳥(niǎo)銜魚(yú)是生殖崇拜的象征,而在蒼山元嘉元年(151)漢畫像石墓中,題記有“龍爵(雀)除央(殃)鶴噣(啄)魚(yú)四”,意思就是龍、雀與仙鶴銜魚(yú),均為除殃辟邪的象征。因此,在此處,筆者將其歸類到辟邪的范疇。

斗虎。刻畫于建初八年畫像祠堂左闕左側(cè),一武士持戟斗虎。漢人認(rèn)為虎為陽(yáng)物,畫虎于門可以抵御邪佞。漢代虎災(zāi)成患,因此刺殺猛虎更是為了保衛(wèi)祠主生活。尤其是此祠堂畫像,刻畫猛虎正欲通過(guò)天門雙闕,進(jìn)入廳堂,武士持戟奮力搏殺,履職盡責(zé),保衛(wèi)祠主不受猛獸侵襲。

守犬。建初八年祠堂和四號(hào)祠堂,均刻有守犬。守犬即是守家護(hù)院之犬,在四號(hào)祠堂一樓大廳,還刻有殺犬的圖像,即為文獻(xiàn)記載中的“食犬”,為祠主庖廚所用。

四、王次工匠集團(tuán)

畫像石的制作者,在畫像石題記中,有“良匠”“師”“石工”“畫師”“刻者”“工”等不同的稱謂,筆者認(rèn)為將其稱之為“工匠集團(tuán)”更為合適。而“工匠集團(tuán)”的誕生,大約出現(xiàn)在新莽前后的魯南蘇北地區(qū)。這一時(shí)期,魯南蘇北地區(qū)畫像石槨墓發(fā)展至成熟時(shí)期,格套化的畫像石開(kāi)始出現(xiàn),畫像石逐步向作坊模式化方向發(fā)展,也產(chǎn)生了畫像石的第一批“工匠集團(tuán)”。而為張文思父建造畫像祠堂的“王次”,是目前所見(jiàn)畫像石題記中,出現(xiàn)年代最早的工匠集團(tuán)。王次并未在其名字前面加里籍,因此王次工匠集團(tuán)應(yīng)屬于本地工匠集團(tuán),主要服務(wù)于濟(jì)北國(guó)這一區(qū)域。

1.藝術(shù)特點(diǎn)

①雕刻技法:磨面陰線刻或凹面線刻。雕刻技法是畫像石刻畫最直接的體現(xiàn),磨面陰線刻是王次工匠集團(tuán)區(qū)別于其他工匠集團(tuán)最顯著的特征。

②畫面布局:畫面以菱形紋和連璧紋為邊框,以樓閣雙闕為中心,樓閣均為雙層,祠主端坐于一層廳堂、接受拜謁,車馬出行刻于樓閣上下,雙闕上立鳳鳥(niǎo)、鸮等瑞獸,伏羲、女媧刻于樓閣頂部左右兩側(cè)或一側(cè)。

③畫像內(nèi)容:著重刻畫墓主仙境生活,升仙與仙境服務(wù)于墓主人,墓主仙境生活是整個(gè)祠堂畫像的核心。

2.流行區(qū)域

通過(guò)對(duì)畫像藝術(shù)特點(diǎn)的總結(jié),我們發(fā)現(xiàn),除了肥城地區(qū)出土的4座畫像祠堂外,在平陰實(shí)驗(yàn)中學(xué)出土了3塊祠堂后壁畫像石,也應(yīng)屬于這一工匠集團(tuán)的作品。而這一工匠集團(tuán)的高光之作,便是孝堂山郭氏墓石祠。孝堂山郭氏墓石祠中的題記,與建初八年張文思父祠堂題記,燕尾部分均用雙線勾勒,如出一轍。沂南北寨漢畫像石墓收藏的一塊畫像祠堂后壁,也應(yīng)屬于這一集團(tuán)作品。

由此可見(jiàn),王次工匠集團(tuán)的活動(dòng)范圍,主要集中在長(zhǎng)清、平陰和肥城地區(qū),這一地區(qū)東漢屬濟(jì)北國(guó)。由于孝堂山郭氏墓石祠保存狀況完好、刻畫最為精美,筆者將這一類型的畫像祠堂命名為“孝堂山樣式”。根據(jù)筆者調(diào)查,在平陰博物館,館藏有十幾塊供案石,這也就表明,在當(dāng)時(shí)濟(jì)北國(guó)的土地上應(yīng)屹立著大量的畫像祠堂。

3.活動(dòng)時(shí)間

“孝堂山樣式”畫像祠堂永平十一年(68)最早發(fā)現(xiàn),孝堂山郭氏墓石祠年代最晚,楊愛(ài)國(guó)通過(guò)題記將其定為公元1世紀(jì)。由此推斷王次工匠集團(tuán)活動(dòng)時(shí)間,集中在公元1世紀(jì)60年代至2世紀(jì)初,估計(jì)只有王次一代工匠集團(tuán)。

除畫像祠堂外,肥城也發(fā)現(xiàn)了許多畫像石墓,例如北大留村發(fā)現(xiàn)的東漢中期畫像石墓。值得注意的是,肥城出土的畫像石墓與畫像祠堂并不是同一種類型,很有可能是另一工匠集團(tuán)制作的。當(dāng)時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)勞務(wù)分工,王次工匠集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)畫像祠堂的制作,而畫像石墓由另一工匠集團(tuán)經(jīng)營(yíng)制作。當(dāng)然,根據(jù)畫像內(nèi)容看,也不排除同一工匠集團(tuán)在制作墓葬和祠堂畫像的時(shí)候,采取不同的方式,這些都有待于以后的考古發(fā)掘來(lái)證實(shí)。

參考文獻(xiàn):

[1]俞偉超.漢代諸侯王與列侯墓葬形制分析——兼論“周制”“漢制”與“晉制”的三階段性[M].北京:文物出版社,1980.

[2]劉尊志.漢代墓地祠堂研究[J].考古學(xué)報(bào),2021(01):57-82.

[3]楊愛(ài)國(guó).幽明兩界——紀(jì)年漢代畫像石研究[M].西安:陜西美術(shù)出版社,2006.

[4]程少奎.山東肥城發(fā)現(xiàn)“永平”紀(jì)年畫像石[J].文物,1990(02):92-93。

[5]王思禮.山東肥城漢畫像石墓調(diào)查[J].文物,1958(04):34-36.

[6]山東省博物館,蒼山縣文化館.山東蒼山元嘉元年畫像石墓[J].考古,1975(02):57-67+79.

[7]朱永德.皖北抱鼓石形漢代畫像石祠堂[C].//大漢雄風(fēng)——中國(guó)漢畫學(xué)會(huì)第十一屆年會(huì)論文集,北京:高等教育出版社,2008.

[8]錢國(guó)光,劉照建.再葬畫像石墓的發(fā)現(xiàn)與再研究[J].東南文化,2005(01):20-24.

作者簡(jiǎn)介:

邢向前,文博館員,歷史學(xué)碩士研究生,研究方向:文物保護(hù)與考古研究

侯存龍,博士研究生