趙孟頫《鵲華秋色圖》的空間布局

摘 要:元代趙孟頫的《鵲華秋色圖》是其傳世代表作品之一,畫面中描繪的田園山水景象體現了畫家深厚的繪畫功力,也蘊含了畫家的審美意識。中國傳統山水畫受時代背景和自身發展規律的影響,千百年來以獨具中國特色的繪畫面貌呈現于世人眼前。在山水畫創作方面,趙孟頫提出“古意”美學主張,其繪畫語言也呈現出“借古開今”的面貌。以《鵲華秋色圖》為例,分析中國傳統山水畫的空間布局,通過分析元代山水畫創作的時代背景,運用圖像與理論結合的分析方法,解讀空間透視、空間關系、空間造境等方面存在的問題,促進中國山水畫空間語言的深入探討。

關鍵詞:元代;趙孟頫;空間布局;《鵲華秋色圖》

一、作品簡介

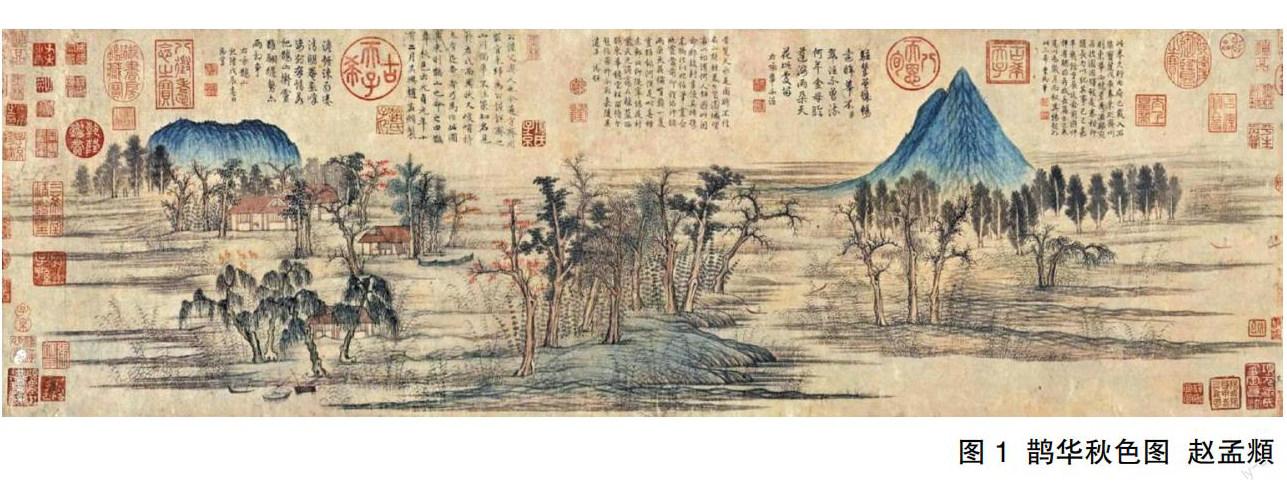

趙孟頫是元代文人畫的引領者與開創者,他倡導的“古意”“以書入畫”開啟了元代以文人山水畫為主流的繪畫風貌。他推崇唐朝及北宋以前具有文人思想的繪畫傳統,并將書法與繪畫從形式和內涵上進行完美融合,這些都體現在他的繪畫創作中。《鵲華秋色圖》(圖1)是趙孟頫為好友周密所作,以解友人的思鄉之情。作品描繪的是當時濟南郊區的鵲山、華不注山腳下初秋的田園風光,從整體上看畫風古樸、色彩平淡、筆墨豐富,呈現出一片秋高氣爽的氣象。作品中樹葉已泛紅或有凋零的跡象,已現出淡淡的秋意,但是仍隱藏著盎然的生機;畫面中雜樹間的農舍稀稀落落,成群的牧羊悠然尋食,三兩成組的漁民泛舟于水面之上,這些勞動場景增加了幾分生活氣息,表現出人與自然和諧相處的景象。世外桃源般的隱居景象是畫家內心向往的隱居生活寫照,也可以給觀者帶來身臨其境、愜意自然的審美感受。從畫面中,我們可以看到畫家精心的布局、純熟的筆墨、巧妙的關系處理,通過精彩的描繪,營造出靜逸、清新的意境。元代文人以自然為師,借山水畫抒發情感,這正是山水畫獨特的藝術語言。

二、空間透視

中國山水畫的透視是散點透視。“畫家可以根據自己的創作意圖,打破焦點透視的視域范圍去攝取景物,使畫面所表現的內容更全面、更生動。”這主要是指畫家從多個角度觀察自然,根據自己的創作意圖和畫面需要進行布局,將多個視覺中心和豐富多變的景物組成一幅和諧統一的畫面。對于中國山水畫的空間表現技法,北宋郭熙提出了“三遠法”的理論:自山下看山上稱之為“高遠”,以仰視的視角表現雄偉高大的山峰;自山前看山后稱之為“深遠”,以俯視的視角表現山巒重疊;自近山而看遠山稱之為“平遠”,以平視的視角表現天地遼闊。中國山水畫的透視法體現了畫家對自然的觀察方法。畫家游于自然山水之中,以“移步易景”的觀察方法造就了中國山水畫散點透視的特點。中國山水畫家不僅崇尚眼前的自然美景,而且非常注重身處自然時的內心感受,強調“以心為目,以墨寫景”,他們在山水畫中可以描繪眼前美景,或是曾游歷過的自然山川,將“眼前之景”轉換成“夢中之境”,借山水畫創作抒發內心情感。

趙孟頫的《鵲華秋色圖》運用了散點透視法,表現出平原地貌上凸起的兩座山峰及周邊一望無際的濕地景象。觀者的視線隨著畫面移動,猶如親臨自然山水中,正體現了“步步有景、景隨人行”的審美理念,不僅使空間更為開闊,同時也突破了時間的限制。運用散點透視法,一幅作品中可以表現多個連續的場景,也可表現不同時間的場景,例如展現一年四季變化的“四季山水”題材也受到文人雅士的喜愛。“師法自然”重在用心觀察和感受自然山水之美,并非對真實景物的照搬。山水畫創作需從畫面整體布局出發,遵循構圖章法,利用布勢、疏密、層次等手段安排物象之間的關系,力求達到一種和諧的視覺效果。這是一種從自然感受到繪畫技法,再到情感表達的過程,也是文人山水畫家借景抒情的方式。中國山水畫的散點透視法可以滿足畫家的這種創作目的,崇尚自然但不拘泥于眼前所見的事物。

三、空間關系

趙孟頫的《鵲華秋色圖》是橫向展開的畫卷形式,畫面中的多個視覺中心相互關聯,物象之間的關系十分微妙(圖2)。美術史論家王伯敏曾指出:“中國畫講立意,強調造境,追求‘物外求似,擴大審美境界,所以中國畫的構圖稱‘經營位置。”中國山水畫家講究經營位置,他們在遵循基本章法的前提下,對物象之間的關系進行處理,常用的方法有布勢、呼應、疏密、虛實、點景等。以趙孟頫的《鵲華秋色圖》為例,解析幾種較為典型的處理方法,看他如何在畫面中隨機應變。

布勢是山水畫空間布局中首要考慮的問題,畫家根據自然物象的形態加以主觀處理,營造出高聳的山勢、平靜的水勢,靈動的布勢可以增加畫面的生命力。《鵲華秋色圖》可以大致分為三個方面的勢:一是縱向上的山勢,圖中兩座凸起的山峰格外醒目,畫面中鵲山和華不注山都產生了向上的趨勢,但它們又各有特色;二是橫向外的水勢,圖中水岸平向鋪開,橫向的水岸線向兩側無盡延伸,將不同視覺中心的景物巧妙相連,形成一個整體,如此更易營造出寬廣的視覺效果;三是物象之間相互的動勢,圖中的雜樹雖成組出現,但它們自身生長的動勢又產生了不同的動態,分布于水岸邊的雜草看似凌亂分散,實則疏密有致、相互關聯。由此可見,各種物象之間的互動也產生了明顯的呼應關系。

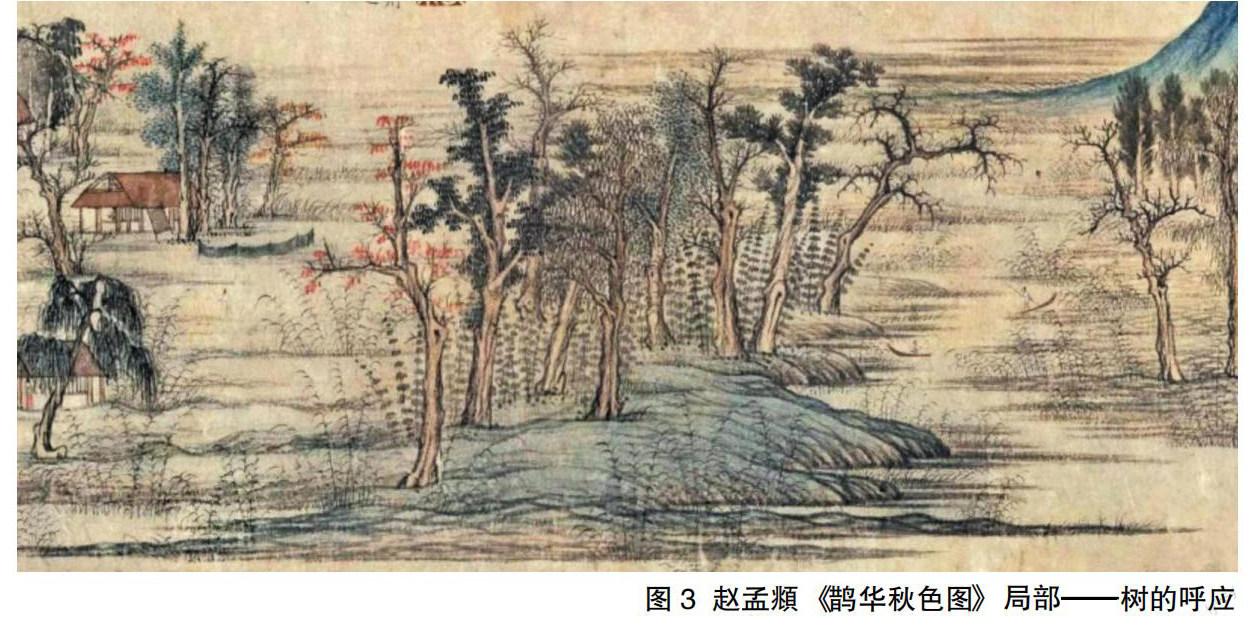

呼應是指畫面中物象之間的對話關系,畫家賦予靜止的物象人格化的精神,這是自然生物人格化和人融入自然的一種表現。畫家以形呼應、以色呼應、以意呼應,以求做到畫面前后、左右關系的連貫性,使畫面既有變化又統一。《鵲華秋色圖》中斷斷續續出現的水岸紋理平向鋪開,分布于作品的中下位置,線條形似書法用筆,曲、直、提、按變化豐富,墨色濃、淡關系微妙,平向左右兩側延伸,由近向遠無限延伸;作品中分布于水岸邊的雜草高低錯落、疏密相間,巧妙地將幾個視點連為一體。作品中樹木的描繪也很巧妙,以成組的方式分布著形態各異的雜樹,可見兩岸間的雜樹以形呼應(圖3)。前景的紅樹葉和遠景紅樹葉從造型和顏色看可以歸為同一種類型,如此安排增強了畫面的前后呼應,醒目的紅樹葉在平靜的畫面中增加了幾分活力。

疏密在中國畫創作中主要是指物象的聚散關系,可以起到調節的作用,畫作忌均勻、對稱、平齊,可以利用疏密打破單調、重復的形態,達到“疏可走馬,密不透風”。《鵲華秋色圖》中疏密關系表現得非常明顯,雜樹成組分布,前景的雜樹間添加了草本植物,使樹更顯緊湊。水的疏密關系主要表現在水紋的處理方面,橫向線條長短交錯、粗細相間、濃淡不一,岸邊的水紋線條還有微妙的曲直變化。岸邊雜草墨色較淡,有種若隱若現、輕盈靈動的視覺感。富有彈性的雜草線條和輕盈的點葉畫法,使平靜的畫面仿佛有了風吹草動的感覺,這都出于畫家精心的疏密布置。

虛實在中國山水畫中是相對而言的,巧妙的虛實關系可以使畫面產生遠近、區分主次、增加層次。山水畫中山、石、樹木一般為實體,云、水、氣為虛物,但不可一概而論,還需根據畫面進行調整。《鵲華秋色圖》不論是從整體還是局部看,虛實關系都處理得相當微妙。山體上實下虛,主要表現為山體頂部用筆實、用墨重、用色濃,造型自然就會實;山體結構線和皴法自上而下逐漸虛淡,山體與遠樹前后相疊的位置淡于樹的墨色,可見同一物象可以有實有虛。虛實是相對而言的,遠樹與近樹相比是虛的,從墨色和造型上都可以表現出來,草和樹木相比也是較虛的。水岸土坡的描繪方式是前景濃重、遠景虛淡,并向視覺終點無限延伸,營造出一種寧靜而遼闊的氛圍。

點景是中國山水畫中的點睛之筆,山水畫以山、水、樹、石為主體,人物、房屋、橋梁、動物等常作為點景出現在畫面中。《鵲華秋色圖》描繪的地貌是平原地區,山腳下有水、有岸的濕地田園生活,自然少不了農舍、牧群和漁民的勞作場景。四間農舍集中在畫面的左半部分,位置并不規律,但統一的色調給人一種整體感。畫家巧妙地將人若隱若現地安排在岸邊、房內或泛舟于湖上,他們為生活各自忙碌,卻又顯得悠然自得(圖4)。大地滋養萬物,人是萬物中最具靈性的一種,人的存在使自然山水有了煙火氣,仿佛是生存在天地之間的精靈,充分體現了中國山水畫美學觀中人與自然和諧統一的思想。

四、空間造境

元代文人山水畫反映了畫家的精神境界,具有寫意的特點。“所謂寫意畫,指的是作者隨手點染地寫出客觀自然的意態,但在客觀自然的意態中也正能表露作者的心意。”畫家用心感受自然,運用山水畫的筆墨語言創造出有筆、有墨、有情、有意的繪畫面貌,寫意山水畫中人、景、情、意和諧統一,不同精神境界的畫家創作出的山水畫意境也不同。文人畫家感受自然、筆墨自由、抒發情感,方可提升山水畫的境界。山水畫也可作為知己朋友間交流的獨特語言。《鵲華秋色圖》從整體上看色調淡雅、筆墨靈活、層次豐富,畫面統一且富有節奏,營造出一種清新自然的意境,畫風抒情寫意。趙孟頫在創作過程中注重物象之間微妙關系的處理,畫面中山峰矗立、樹木叢生、水域豐富、人物勞作場景生動有趣,不論是畫面的視覺中心,還是疏散之處,都可以表現物象的形態和關系,這些微妙的變化構成了和諧與整體的畫面,也體現了畫家的觀察力、繪畫功力和情感世界。趙孟頫作為元代文人畫的領軍人物,他上承唐宋文人傳統但不拘泥于形式,下啟明清諸多畫家,對現代文人畫的傳承與發展具有深刻影響。趙孟頫的山水畫作品正如他所倡導的“古意”一樣,他學習唐代繪畫的精致但不過于纖華,學習北宋的氣魄但不過于狂傲,他反對南宋畫院的刻板,引領元代文人繪畫風尚,形成了以淡雅為基調的寫意山水畫風格。他提出的“以書入畫”體現在了筆墨的靈動變化方面,如形似書法運筆的提、按、轉、折等筆法,也體現在書畫共同的精神追求方面。趙孟頫以高超的繪畫技法融合他的審美追求,巧妙地表達了豐富的內心情感和平和之境。正如《鵲華秋色圖》描繪出一幅如夢如境的田園生活,畫面平靜又富于變化,淡雅又不失色彩,這是他對隱居生活的精神向往,也是我們身在當今浮華的社會中努力追尋的平靜而又豐富的精神世界。

參考文獻:

[1]李鑄晉.趙孟頫的《鵲華秋色圖》[J].新美術,1989(1):30-41,95-96.

[2]高居翰.隔江山色:元代繪畫[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2009.

[3]王伯敏.中國畫的構圖[M].天津:天津人民美術出版社,2012.

[4]陳傳席.中國繪畫美學史[M].北京:人民美術出版社,2012.

[5]王伯敏,童中燾.中國山水畫的透視[M].天津:天津人民美術出版社,2017.

[6]王克文.山水畫南宗技法與解析[M].上海:上海人民美術出版社,2019.

[7]陳傳席.中國山水畫史[M].天津:天津人民美術出版社,2020.

作者簡介:

岳碩,新紀元大學學院博士研究生。研究方向:繪畫。