巧用數字化工具書提升圖書質量

孟紅

摘 要:提升圖書質量離不開工具書,參考工具書時,以中宣部質檢中心圖書編校質量檢查主要依據的重要工具書最為權威。通過使用便捷的數字化辭海、中國大百科全書數據庫,配以其他工具書、權威網站等信息源,在對比分析中可高效消除書稿差錯,大幅提升圖書質檢通過率。從出版流程來看,讓工具書的高效使用貫穿作者創作的全過程,編輯發揚工匠精神不斷提升編輯能力,參與稿件編輯加工、審校的每個環節盡職盡責,才能系統地提升圖書質量。

關鍵詞:工具書 數字化 圖書質量 質量檢查

出版業步入了以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,更好服務大局,走好高質量發展之路的新階段。提高圖書質量、為人民出好書是行業關注的熱點,而提升圖書質量離不開工具書。

工具書是知識資料的匯編,是出版人解惑釋疑、消除差錯的良師益友。[1]在書稿中遇到不知道或記不清的人物、地點、時間、事件及科學、歷史等各類知識點時,應查工具書進行核對,避免差錯出門。筆者在工作中發現,通過使用便捷的數字化辭海、大百科數據庫,配以其他工具書等信息源,可高效消除各類差錯,進而大幅提升圖書質檢通過率。

一、同標準,同依據,向圖書質檢看齊

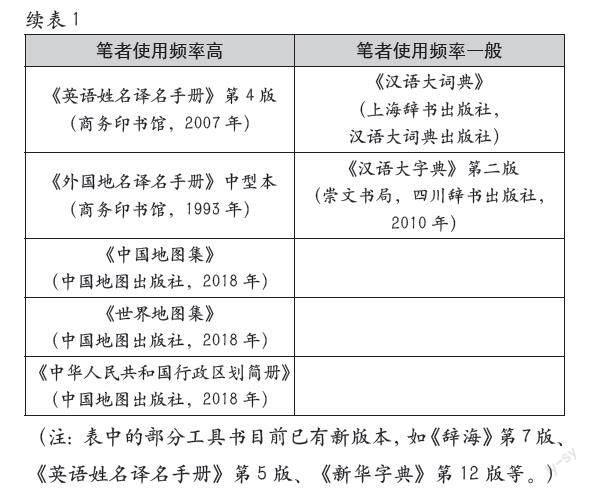

中央宣傳部出版產品質量監督檢測中心組編的《圖書編校質量差錯案例》是質檢人員和責任編輯必參考的重要業務資料,其后附有圖書編校質量檢查主要依據,其中第四部分詳細列出了重要工具書[2](見表1),這些工具書是差錯判定的重要依據。我們在編輯工作中使用這些工具書,可以少走彎路,做到與中宣部質檢中心同標準、同依據,提高工作效率與水平。

在質檢工作中,通過查工具書可發現較多錯點的差錯種類包括一般政治差錯、知識差錯、文字差錯、名詞術語差錯、量和單位差錯、科技符號差錯、圖表差錯等,覆蓋圖書差錯種類中的大部分。

筆者根據質檢結果分析和日常工作中的業務交流,總結了編輯在使用工具書方面的主要困惑及其解決方法:①應查哪些工具書?以中宣部質檢中心編校質量檢查主要依據的重要工具書最為權威,主要應查這些工具書。②如何便捷查詢?推薦使用數字化(包括網頁版、手機版)的工具書,筆者最常用的有現代漢語詞典、辭海、“中國大百科全書數據庫”。③如何快速獲取結果?熟諳各種工具書的特點,掌握高效的使用方法,在對比分析中快速獲取結果。

二、選版本,多綜合,在對比分析中消除書稿差錯

1.采用最新版,排除舊知識

許多工具書經過不斷的修訂更新,日趨完善。如《辭海》每十年更新一版,最新版第7版于2019年出版,總條目近13萬條,新增條目1.1萬余條,75%以上的條目都有不同程度的修訂或更新,新增“大數據”“5G”“物聯網”“量子通信”等熱詞,與時俱進。[3]

參考工具書時應采用最新版本。例如,關于西藏自治區成立時間,《辭海》不同版本的說法不一:第5版為1965年9月9日,[4]第6版改為1965年9月1日,[5]最新版第7版延續了第6版;[6]同時查《中國大百科全書》,發現第1版、第2版均為1965年9月1日。[7]

為何兩種權威工具書一開始會出現如此關鍵的差異點?再查找其他信息源,在“國務院新聞辦公室”網站上找到了一篇題為《西藏自治區成立過程》的文章,其中指出“1965年9月1日,西藏自治區第一屆人民代表大會第一次會議在拉薩舉行。9日,大會舉行閉幕式,西藏自治區正式宣告成立。”[8]據此分析,差異點在于以此次會議的開幕日還是閉幕日為成立時間。最終經過版本的更新,兩種工具書的口徑也趨于一致,以開幕日為成立時間。

2.搭配使用,取長補短

不同工具書有各自獨特的優勢,知道其特點和用法,配合使用,可取長補短。《辭海》《中國大百科全書》是綜合性工具書,更適合查科學、藝術、歷史等百科知識,以及人物、時間、事件、著作等。要查外國人名、地名,可首選商務印書館出版的譯名手冊及中國地圖出版社出版的地圖集/冊,配以《辭海》《中國大百科全書》獲取更詳細的資料。要查科技名詞,可使用《辭海》《中國大百科全書》,搭配術語在線。大百科數據庫收錄了《中國大百科全書》第1版、第2版的詞條,往往信息更綜合全面。

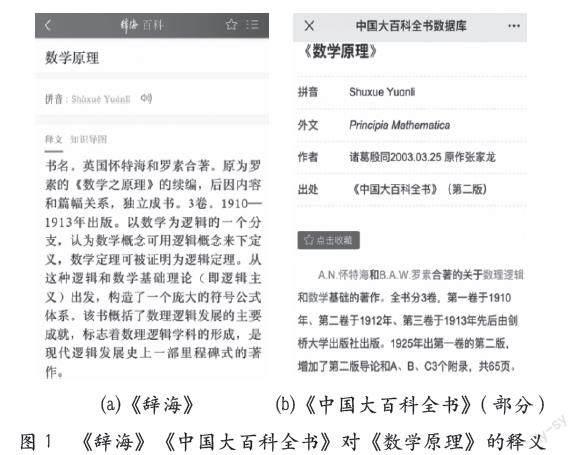

例如,在書稿中遇到“(摘自懷特海和羅素于1935年合寫的《數學原理》的第1卷。劍橋大學出版社惠允)”這樣的描述,不知道人物、時間、作品、出版社是否正確。查《辭海》中的“數學原理”詞條[見圖1(a)],簡單顯示了“英國懷特海和羅素合著……3卷。1910—1913年出版……”可確定書稿中的人物正確,并初步斷定“1935年”是錯點,但不知如何修改到位。再查《中國大百科全書》[見圖1(b)],其中詳細指出“全書分3卷,第一卷于1910年、第二卷于1912年、第三卷于1913年先后由劍橋大學出版社出版”,由此可最終斷定作品、出版社正確,并將“1935年”改為“1910年”。

3.運用首選,全書統一

稿件中的人名、地名、作品名等名稱,有時只有一種權威寫法,在書稿中要注意辨別易錯點;有時同一名稱存在多種寫法,只要在權威工具書中找到可靠依據即可,但在書稿中最好運用首選,做到全書統一。

筆者在質檢一部書稿時曾先后遇到《九章算術》和《九章算經》,不知情者可能以為是兩部書。其實,《辭海》《中國大百科全書》中均注釋了《九章算術》又作《九章算經》,是同一部書。但《辭海》《中國大百科全書》均只給了“九章算術”詞條,因此以《九章算術》為首選,這也與人們熟知的相符。于是最后書稿中統一用《九章算術》。

又如,被譽為“數學界的諾貝爾獎”的“菲爾茲獎”(Fields Medal),《辭海》中為“菲爾茲獎”,《大百科》中則為“費爾茲獎”,在書稿中使用其中的一個即可。不過也有首選問題。考慮到此獎項以人名命名,可再參考《英語姓名譯名手冊》,其中“Fields”被譯為“菲爾茲”[9],據此以“菲爾茲獎”為首選。

4.區分易混,消除錯位

有些名稱相似、易混,尤其是人名、地名的譯名,查工具書時要注意所查到的結果是否與書稿中的內容相匹配,以防錯位。

比如,在稿件中經常遇到“加利福尼亞大學圣地亞哥分校”,要改為“加利福尼亞大學圣迭戈分校”。事實上,“圣地亞哥”“圣迭戈”在世界上均有多個城市以其命名:[10]如圖2所示,圣地亞哥(Santiago)諸如智利的首都、古巴第二大城市及墨西哥、巴拿馬等國的城市,但其中無城市建有加利福尼亞大學的分校;圣迭戈(San Diego)才是美國加利福尼亞州的城市,建有圣迭戈分校,在中國地圖出版社出版的《世界熱點國家地圖 美國》中也可查到此分校名。[11]

又如,音樂世家“巴赫家族”誕生了多位著名的音樂家“巴赫”,這一家族是從16世紀中葉延續到19世紀末,共出現了50多位音樂家的德國著名音樂世家。在最新版的《辭海》第7版、《中國大百科全書》第2版中可查到其中最著名的兩位:J.S.巴赫、C.P.E.巴赫,進一步在大百科數據庫中檢索則可發現《中國大百科全書》第1版(音樂舞蹈卷)中還有另外三位:W.F.巴赫、J.C.F.巴赫、J.C.巴赫。筆者根據相關詞條的釋義整理了其譜系,如圖3(a)所示。這五位“巴赫”均有作曲家的身份,在書稿中易出現混淆現象。筆者在質檢時就遇到過這幾位“巴赫”同時在一部書稿中出現,有些地方僅用“巴赫”造成不知是哪位,還發現將第三子C.P.E.巴赫錯為次子、第十一子J.C.巴赫錯為第十八子的情況。

此外,還有著名的“伯努利家族”,其較著名者譜系如圖3(b)所示,在以往質檢中也發現不同“伯努利”張冠李戴的問題。

5.抓住關鍵,多方查證

書稿中的問題龐雜,有些僅用工具書不能完全解決,但如果能從工具書中獲取可靠的關鍵信息,再多方查證其他權威信息源(標準規范、政策文件、官方網站等),往往能從根本上解決問題。

印象比較深刻的一個例子是,在質檢書稿中遇到這樣的表述:“2006年袁隆平當選為美國國家科學院外籍院士。諾貝爾化學獎獲得者、美國國家科學院院長西瑟羅納先生在新當選院士就職典禮上介紹袁隆平院士的當選理由時說……”對于這一事件,筆者預判很難在工具書中找到全面的依據,決定先快速查網站,經查發現包括中國政府網、央視網、人民網等在內的權威網站都有報道表明其正確性。而“諾貝爾化學獎獲得者”引起筆者注意,查《中國大百科全書》附錄中的獲獎者名單,[12]時間覆蓋1901—2011年,卻未發現“西瑟羅納”;考慮到此為譯名,可能存在翻譯的差異,故而需要查其英文名;又注意到書稿中的另一身份“美國國家科學院院長”,查《中國大百科全書》《辭海》中的“美國國家科學院”后未找到此人;再查涉及國外百科知識的網站“維基百科”“萬維百科”,終于在“萬維百科”中找到“美國國家科學院主席列表”[13](見圖4),然后結合書稿中的“2006年”(當選年份,實際就職典禮在2007年),判斷在任者為列表中的“拉夫·J.希瑟龍(Ralph J. Cicerone)”,據此“Cicerone”即為書稿中的“西瑟羅納”;進一步在該網站中查“Ralph J. Cicerone”,發現其個人介紹中有一句翻譯后的大意為“Cicerone因同事F. Sherwood Rowland 獲1995年諾貝爾化學獎而獲得認可/獎勵”[14],并且該句中的“F. Sherwood Rowland”與《大百科》諾貝爾化學獎獲得者名單中的1995年獲獎者之一相吻合,信息鏈完整。因此,最終決定刪除書稿中的“諾貝爾化學獎獲得者”。

三、抓作者,推方法,讓工具書的高效使用貫穿創作全過程

從出版流程來看,寫作是提升質檢通過率的關鍵一環。有些作者可能不了解出版標準,不熟悉如何使用工具書消除稿件差錯等,導致無法寫就高質量的稿件。

要想利用工具書提高稿件質量,首先也是最重要的,應從選題階段就預判內容是否涉及較多知識性問題、需要查證哪些工具書。尤其注意有關科技史、藝術史的圖書涉及較多科學、歷史知識,引進版圖書涉及外國人名、地名的譯名及科技術語等。

如果從選題策劃、作者寫作階段開始,編輯盡可能地向作者宣傳解釋為何及如何使用權威工具書避免書稿出現差錯,得到其配合與支持,利于提高原稿質量。同時,編輯在收到樣章后進行審讀時,如果發現相關問題后及時反饋給作者,也便于其在后續寫作中及時糾正,進一步使用工具書,做到落筆無誤。甚至在書稿的編輯加工、審校、質檢等環節中,若發現用工具書解決了較多差錯,編輯也可實時反饋給作者,強化其使用工具書的意識和能力。

通過編輯與作者的不斷溝通協作,不僅可以有效提高原稿質量,提升質檢通過率,還能幫助作者增強寫作能力,拓展知識邊界,更能體現出編輯過硬的專業水平、扎實的職業素養,贏得作者的尊重和信任,利于長期合作,打造更多好書。

四、重合作,提能力,發揚工匠精神攻堅克難

提升質檢通過率是一項系統工程。參與稿件編輯加工、審校的每個環節的人員都應盡職盡責,同時也要處理好效率和質量的關系。特別是前端關口處理得越好,越能保證高質高效地完成出版工作,否則到印前檢查發現不合格再需要返工,反而延長了出版周期。

要利用好工具書,就編輯能力發展而言可關注三個方面:一是信息暢通,留意發現有哪些便捷的數字化工具書;二是通過各種渠道掌握不同工具書的內容特點,并在編輯稿件時快速選用合適的工具書,形成使用慣性,嫻熟后會事半功倍;三是注意積累,既包括記憶積累,熟悉常查常用的內容,形成知識圖譜,也包括資料積累,比如將常查常用的內容集結成電子版的文件夾,便于日后更便捷地使用。只要夠細心、有耐心,勤于思考、善于總結,編輯能力就能得到大幅提升。

有人說,在世界發展的歷史長河中,經過時間檢驗的,留在書中的文明精髓可成為寶貝,甚至是無價之寶。其實,這無價之寶的傳承離不開出版人,出版人唯有堅持以人民為中心,走高質量發展之路,發揚工匠精神,追求卓越,開拓創新,才能將文明精髓傳之久遠。

(作者單位系人民郵電出版社、中國農業科學院)