讓旋轉變換解決問題變得“有章可循”

郭紫嬌

摘? ?要:利用旋轉的方法解題是初中幾何變換問題中的一類典型問題,對綜合運用幾何知識進行分析的幾何直觀與空間想象力要求較高. 旋轉變換改變了圖形的位置,但是不改變圖形的形狀和大小,問題解決中常利用 “分散與集中”的化歸思想,通過旋轉變換將一些元素分散或集中,化解難以解決的幾何問題.

關鍵詞:旋轉變換;模型;思路;方法

1? 理解旋轉變換中的基本圖形

一個平面圖形F繞平面內一點O按一定方向(順時針或逆時針)旋轉一定角度得到圖形的變換稱為旋轉變換.由于旋轉變換中,對應點到旋轉中心的距離相等,則會存在一類常見的基本圖形——等腰三角形.

1.1? 旋轉變換的基本圖形1——等腰三角形

旋轉變換必存在以旋轉中心為頂角、對應點與旋轉中心連線為腰的等腰三角形.

如圖1,ΔABD繞著點B,按逆時針方向旋轉一定角度得到ΔCBE.

則 BD=BE,AB=CB,連接AC、DE后,ΔABC,ΔDBE是等腰三形.

解題中,可充分利用等腰三角形的性質思考問題.

1.2? 旋轉變換的基本圖形2——特殊的等腰三角形

如圖2,圖3,ΔABC繞著點A,按逆時針方向旋轉一定角度得到ΔA BC,由于旋轉前后對應點與旋轉中心連線所夾的角等于旋轉角,則∠BA B,∠CAC都是旋轉角.

①如圖2,當旋轉角為60°時,隱含兩個等邊三角形:ΔAB B,ΔAC C,從而可以得到等邊三角形的特有性質:三邊相等、三個角都是60°;

②如圖3,當旋轉角為90°時,隱含兩個等腰直角三角形:ΔAB B,ΔAC C,從而可以得到等腰直角三角形的特有性質:三邊的比例關系、兩個銳角都是45°.

2? 熟悉旋轉變換的常見模型.

2.1? 模型一:由等邊三角形旋轉60°,構造新等邊三角形

如圖4,已知ΔABC是等邊三角形,若要將ΔABC內部的ΔABD旋轉到外部,抓住目標圖形中的AB=AC,AB=BC兩個等量關系,有兩種方式:

(1)由AB=AC,公共頂點是點A,方向是從AB到AC,可以將ΔABD繞點 A逆時針方向旋轉60°得ΔACF,進而可得等邊ΔADF;

(2)由AB=BC,公共頂點是點B,方向是從AB到BC,可以將ΔABD繞點B順時針方向旋轉60°得ΔBCE ,進而可得等邊ΔDBE.

反之,對于外部圖形ΔACF,ΔBCE 同樣道理按反方向也可以旋轉到ΔABD.

2.2? 模型二:由等腰直角三角形旋轉90°,構造新等腰直角三角形.

如圖5,已知ΔABC是等腰直角三角形,∠BAC=90°.

(1)若要旋轉ΔABC內部的ΔACE,由AB=AC,公共頂點是點A,方向是從AC到AB,可以將ΔACE 繞點A順時針方向旋轉90°得ΔABD,進而可得等腰直角ΔADE;

(2)反之,若要旋轉ΔABC外部的ΔABD,由AB=AC,公共頂點是點A,方向是從AB到AC,可以將ΔABD繞點A逆時針方向旋轉90°得ΔACE.

2.3? 模型三:由正方形旋轉90°,構造等腰直角三角形

如圖6,圖7,已知四邊形ABCD是正方形.

(1)如圖6,若要旋轉正方形ABCD內部的ΔABP,有兩種方式:

①由AB=AD,公共頂點是點A,方向是從AB到AD,可以將ΔABP 繞點A逆時針方向旋轉90°得ΔADE;進而可得等腰直角ΔPAE;

②由AB=BC,公共頂點是點B,方向是從AB到BC,可以將ΔABP 繞點B順時針方向旋轉90°得ΔCBF;進而可得等腰直角ΔPBF.

反之,對于外部圖形ΔBCF,ΔADE同樣道理按反方向也可以旋轉到ΔABP .

(2)如圖7,若要旋轉正方形ABCD外部的ΔDCE,有兩種方式:

①由CD=AD,公共頂點是點D,方向是從DC到AD,可以將ΔDCE 繞點D順時針方向旋轉90°得ΔADF;進而可得等腰直角ΔFDE;

②由CD=BC,公共頂點是點C,方向是從DC到BC,可以將ΔDCE 繞點C逆時針方向旋轉90°得ΔCBG;進而可得等腰直角ΔGCE.

反之,對于外部圖形ΔBCG,ΔADF同樣道理按反方向也可以旋轉到ΔABP.

2.4? 模型四:以圓形的某邊中點旋轉180°,構造中心對稱圖形

如圖8,已知ΔABC中,點D是BC邊上的中點DC=DB,以D為旋轉中心可以將ΔACD旋轉180°得ΔADB.

3? 旋轉變換的應用

例1? 如圖9-1,點O是等邊ΔABC內一點,OA=3,OB=4,OC=5,證明:∠AOB=150°.

①分析條件:已知條件知道三邊長度,與結論要求角度似乎相差甚遠,且條件分散不好用,但三個數據使我們想到勾股數,若能將此三條線段集中到一個三角形就好了,由此聯系利用旋轉變換;

②觀察圖形:AB=AC=BC,等邊ΔABC三邊“等長共點”,具備多種旋轉方式,由于∠AOB為所求證,故OA,OB不動,遷移的目標圖形為OC,結合等邊ΔABC三邊“等長共點”,可以旋轉ΔBOC或ΔAOC;

③如何旋轉:如圖9-2,若旋轉ΔBOC,由AB=BC,公共頂點是點B,方向是從CB到AB,可以將ΔBOC繞點B逆時針旋轉60°得ΔBDA,進而可得等邊ΔDBO,OD=OB=4,AD=OC=5,易得ΔADO為直角三角形,問題解決.

方法借鑒:有等邊三角形則有相等的線段,為旋轉后能重合的線段提供了條件,再加上等邊三角形60°的角,為旋轉后再次出現等邊三角形提供了等量代換的條件,使得題目所有條件迅速貫通,問題輕松解決.如圖9-3,本題還可將ΔAOC旋轉,進一步體驗利用相等線段可以重合來構造旋轉解決問題.

變式1:如圖10-1,已知在ΔABC中,BC=a,AC=b,以AB為邊作等邊三角形ABD,且點D與點C位于直線AB的兩側,當∠ACB變化,求 CD的最大值及相應的∠ACB的度數.

①分析條件:已知條件知道兩邊長度,與結論要求角度似乎相差甚遠,且條件分散不好用,若能將BC=a,AC=b,以及要求的DC三條線段集中到一個三角形,進而利用三角形三邊的大小關系確定范圍,由此聯系利用旋轉變換;

②觀察圖形:等邊ΔABD三邊“等長共點”,具備多種旋轉方式,遷移的目標圖形為CD,結合等邊ΔABC三邊“等長共點”,可以旋轉ΔBCD或ΔACD;

③如何旋轉:如圖10-2,若旋轉ΔBCD,由AD=BD,公共頂點是點D,方向是從DB到AD,可以將ΔBCD繞點D逆時針旋轉60°得ΔEDA,進而可得等邊ΔECD,遷移CD=EC,從而建立已知與未知的三邊關系.

思路分析:考慮到等邊三角形的條件,有相等的線段,可考慮旋轉的方法,將ΔBCD繞點D逆時針旋轉60°,則點B與點A重合,得ΔBEA,則易得ΔECD為等邊三角形,CE=CD.

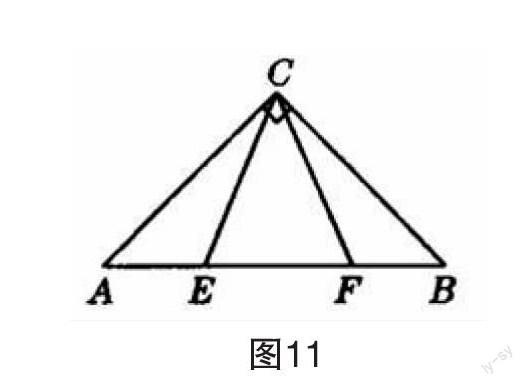

①當點E,A,C不在一條直線上時,有CD=CE ②如圖10-3,當點E,A,C在一條直線上時, CD有最大值,CD=CE=a+b. 此時∠CED=∠BCD=∠ECD=60°,∠ACB=120°. 因此當∠ACB=120°時,CD有最大值是a+b. 例2? 如圖11,ΔABC是等腰直角三角形,C為直角頂點.點E,F是線段AB上兩個動點(不與端點重合),且∠ECF=45°,點E,F的位置發生變化時,探究AE,EF,FB三者的數量關系. 思路分析: ①分析條件:從結論猜想可以將這三條線段集中到一個三角形中,證明其是直角三角形則問題得解; ②觀察圖形:等腰直角三角形中AC=BC,∠ACB=90°,具備了旋轉的條件; ③ 如何旋轉:如圖12,可將△CBF繞點C順時針旋轉90°得ΔCAM,再連ME,三條線段全部集中到了ΔMAE中,證出∠MAE=90°即可. 方法借鑒:等腰直角三角形中有相等的線段,也是利用旋轉來解題的常見背景,本題利用相等線段所在的三角形旋轉變換將分散的線段、角集中到了一個三角形中,再運用勾股定理證明. 本題還體現了動態幾何問題的一個共同特征:運動的圖形與靜止的圖形的相對位置雖然發生了變化,但有些結論仍然保持不變,且證明方法也是一樣的.這也正是動態幾何問題的魅力所在. 例3.如圖13所示,正方形ABCD的邊長為1,點F在線段CD上運動,AE平分∠BAF交BC于點E. (1)求證:AF=DF+BE; (2)設DF=x(0≤x≤1),ΔADF與ΔABE的面積和S是否存在最大值?若存在,求出此時的值及S的最大值;若不存在,請說明理由. 思路分析: (1)①分析條件:求證AF=DF+BE,要證明兩條線段的和等于第三條線段,可以考慮截長補短的方法,使得DF,BE在同一直線;②觀察圖形:圖中正方形有相等的線段,具備旋轉條件;③如何旋轉:如圖14,將目標圖形ΔADF繞點A順時針旋轉90°得ΔABF',再證明AF'= EF'即可(注意要證明E,B,F'三點共線)。(2)求S的最大值即求ΔAEF'面積的最大值,結合幾何圖形,高AB為定值,實際上就是要求EF'即A F',也就是AF的最大值,顯然,當AF為對角線時取得最大值.由此可見,恰當的數形結合,能簡潔明了地解決問題. 方法借鑒:正方形各邊都相等,也是利用旋轉解題的常見情形,通常在正方形中存在共頂角圖形(或等腰三角形存在共頂點圖形)時,抓住正方形中相等的邊,把分散的線段所在的三角形進行旋轉從而將它們集中到一起,再運用全等三角形、勾股定理等知識解決問題. 例4:如圖15,在等腰ΔABC中,AB=AC,∠ACB=a,在四邊形中,DB=DE,∠BDE=2a,M為CE的中點,連接AM,DM. (1)求證:AM⊥DM; (2) 當a=_________時,AM=DM. 分析:⑴ M為CE的中點,可以旋轉180°,如圖16所示,在圖中畫出ΔDEM關于點M成中心對稱的圖形; 連接AD,AF,由中心對稱可知,ΔDEM≌ΔFCM, DE=FC=BD,DM=FM,ΔDEM=FCM, ∵ ∠ABD=∠ABC+∠CBD =a+360°-∠BDE-∠DEM-∠BCE =360°-a-∠DEM-∠BCE, ∠ACF=360°-∠ACE-∠FCM=360°-a-∠BCE-∠FCM, ∴∠ABD=∠ACF, ∴ΔABD≌ΔACF,∴AD=AF, ∵DM=FM,∴AM⊥DM. (2) 要使AM=DM,需有∠ADF=∠DAM=∠AFD=45°,∠BDE=2a=90°,a==45°. 方法借鑒:遇線段中點,具備等長共點特征,也是利用旋轉解題的常見情形,通過繞中點旋轉180°,把已知的AB=AC,BD=ED的等量關系分散到兩個三角形的對應邊,構造全等,再運用全等三角形解決問題. 總之,利用旋轉變換解決問題體現了思維的多向性、滲透了“分散與集中”的化歸思想,難度較大,在解決問題時,學生真正困惑的是:什么時候需要旋轉變換?什么時候需要構造旋轉圖形?怎么構造旋轉圖形?因此,在平常教學中,我們可以先讓學生理解旋轉變換中的基本圖形、熟悉旋轉變換的常見模型,引導學生從“條件分析入手確定是否需要旋轉、觀察圖形尋找旋轉目標、思考如何旋轉(旋轉中心、旋轉方向、旋轉角度)”三個程序去解決問題,從而養成看圖、畫圖、遷移等“程序化”的做題習慣,這樣便能進一步體會到旋轉變換解決問題是“有章可循”的,對這一類問題不會再束手無策,解題的速度和質量也會逐步提高.