緬憶諸樂三先生

我在中國美術學院國畫系就讀與教學中,受到諸樂三先生的諄諄教誨,影響最深,陶育最早,相聚也最長,深深印刻在我的心中,宛然在目,永永難忘。

第一課

我于1954年考入中央美術學院華東分院。憶當年,我院在1953年創立彩墨畫系(中央美術學院與我院同步創建),學制5年,開始有了新的教學大綱,這是我院教學史上的新創舉。1956年彩墨畫系改國畫系,自此,安步徐行的進行國畫教學。當時處于初創時期,師資力量有限,如潘韻先生孑然一人上山水課,人物專業有鄧白老先生和5位青年教師(李震堅、顧生岳、周昌谷、方增先、宋忠元),唯有花鳥專業的師資力量最強,有潘天壽、吳茀之、諸樂三、鄧白(工筆)4位老先生,朱金樓任系主任,一切都是從頭開始。

使我最難忘的“第一課”,是諸樂三先生為我們彩墨畫班上書法課。我班同學約18人,都是從1955年上學期進入彩墨畫系的。當時還未分人、山、花專業科,大家都為熱愛中國畫而走在一起的。新來乍到,自然對彩墨畫系的一切感到陌生,特別是對德高望重的諸先生上書法課,大家都是肅然起敬。諸先生上課時說:“院里和系里十分重視中國畫教學,我為你們上書法課是第一次,也是第一課……”言下之意,我院成立彩墨畫系他“出山”教書法是新的一課。又說:“過去的書法專業不開課,臨帖習字是業余的。現在,系里有新的教學大綱,要求循序漸進的學習書法。今天我向你們提出首先是選好字帖,再臨帖,天天練,交作業,為中國畫的筆墨打下基礎。”(大意)我們聆聽先生的教勖,都感到很新鮮,開始認識學書法是為中國畫的用筆用墨打基礎。在當時,我們的認識還很膚淺、幼稚,沒有真正認識臨帖的目的和作用,只是知其一未睹其二。后來,他又提出“臨什么帖,由每個人自己決定,老師不規定。擇其行楷書體為好。”當我聽到先生的教導后就選擇了王羲之的《樂毅論》《圣教序》字帖,經先生同意才開始臨帖,后又改臨鐘繇《宣示表》和《薦季直表》。我們的書法課每周兩節,一學期只有四周共八節課,諸先生還要上其他班級的花鳥課,教學工作量負任蒙勞,責任至重。他還是手把手地輔導,從執筆方法開始講授,對起筆、行筆、收筆的書寫基本方法,都一一的給予點撥。諸先生的輔導,誨人不倦,深受大家的歡迎和贊許,使我們受益匪淺。

自從諸先生上書法課后,我始終堅持不懈地臨帖,不斷學習,不斷求教,才有所長進和提高,真是“藝文不貴,徒工夫”。而今,我深感在書法上“下功夫”終于獲得一點成績,都與諸老和其他老先生們的教澤恩惠,是分不開的。

拜師會

在20世紀50年代后期,國家提出為搶救我國的民族文化遺產,繼承發揚民族傳統的文化藝術,要求全國文藝界和文藝院校、文藝團體,為老一輩藝術家、藝術教育家配備接班人和助手。自此,浙江美術學院遵照中央和省領導的指示精神,開始貫徹執行。后來學院領導多次研究,并經得老先生同意,決定一對一的拜師學藝,從而開啟了我院有史以來的拜師新舉措,由中國畫系開個頭,然后再由各系陸續為老先生配助手,傳幫帶,繼承發揚老一輩藝術家的藝術成就。

1960年底的一個夜晚,師生聚集在潘天壽先生的畫室里舉行拜師會,儀式簡樸而隆重,氣氛熱烈又歡快,師生濟濟一堂,清茶一杯。拜師會由院黨委副書記高培明主持,參加者有老先生潘天壽、吳茀之、諸樂三、顧坤伯,國畫系領導劉葦、黃文津,還邀請何愔(潘老師母)參加。學生有葉尚青、朱穎人、劉江、孔仲起等12人。首先由高培明同志代表院領導講話,他要求學生尊師重道,繼承發揚,好好學,接好班,然后宣布師承名單:葉尚青拜潘天壽為師兼秘書,朱穎人拜吳茀之為師,劉江拜諸樂三為師,孔仲起拜顧坤伯為師。接著,潘天壽先生首先出自肺腑地發言,感謝上級領導對自己的關懷和期望,表示今后一定盡心盡職地將民族文化藝術傳承下去。還說:“我們的藝術成績不能是看成自己的私有財產,應是社會的,也是國家的,我應把自己的學術成績奉獻給國家,教書育人,帶好學生,這就是我們應盡的義務,義不容辭……”接著3位老先生和系領導也發表了言辭懇切的心里話。當時,我記得諸樂三先生的發言語重心長,親切感人,他說:“國畫系是我們的大家庭,我以畫為家、為終生事業,擔當教書育人的重任,要做到尊師愛生,教學相長,今天拜師是我們系里也是我院大家庭中的一件喜事……。”他講話言簡意賅,意思完備。最后,我代表4位學生,向院領導和老先生表示決心“一定認真學習,一定當好助手,絕不辜負領導和老先生對自己的期望……”

當今,我回憶往昔,都念念不忘諸樂三先生,他是無限熱愛國畫系和國畫教學以及中國畫事業的,勤勤懇懇地為國家培養莘莘學子,滿城桃李,功德兼隆,使后輩學生衷心感謝。

石鼓亭

拜師會后,我們4位學生,都分別升堂入室走進4位老先生的畫室中,誠摯地求教、學藝、談心、切磋。

1961年初夏,應湖州地委掛職書記陳冰同志(浙江省委宣傳部部長)之邀,由高培明同志領隊,潘天壽、吳茀之、諸樂三3位老先生赴湖州等地寫生、作畫、紀游、觀光、療養,歷時約20天。我陪侍他們一起同行。這時,我有幸走近老師,親眼看見他們作畫,收獲多多。當他們在專心致志地揮毫潑墨時,我都在一旁仔細觀察不作聲,以免影響老先生作畫的思緒。我關注到諸先生用筆用墨的表現方法,勁健沉穩、厚實雄渾、水墨淋漓、一氣呵成,在作品完成后,當他在題款時才開始與我說話,“我喜歡用湖筆(羊毫)作書畫,得其老辣蒼勁之趣,用軟筆畫出硬筆情味,硬筆畫出軟筆的味道,求骨法用筆、氣韻生動。”(大意)我聽了深感言之有理,也由衷地體會到自己常用硬筆作畫,必須剛柔相濟,以柔克剛,剛強的與柔和的必須相輔而行,相映成趣。

我們在湖州地委交際處同志陪同下,參觀太湖、宜興、石鼓亭、善卷洞等名勝古跡。老先生都興致勃勃地體察、默記、寫生。

當大家到了宜興的石鼓亭時,3位老先生就認真地“鑒賞”石鼓了。于是,我們都在此休憩片刻,觀賞“古跡”,真是“嘗鼎一臠”,就可以了解古跡的前因后果。大家就紛紛地談論石鼓與石鼓文了,交際處的導游同志也參與大家的評說,講了歷史傳說,我也傾聽他講歷史故事。原來這一帶是南北朝時期的陳國地盤,故都在長興,相距宜興很近,所以,這里有“石鼓和祝英臺琴劍之冢”等遺跡。大家聽后都覺得納悶,就提出問題:這是文物嗎?到底是哪個朝代的遺物?是否近代的?導游沒有回答。可惜的是這些石鼓沒有刻文,只是漫漶支離的痕跡,人們難以考證鑒別。諸先生認為這是民間的東西,讓游客們“看熱鬧”的。老先生不是考古學家,也不是文物鑒賞家,然而他們都有一雙敏銳的慧眼,能初探古跡的真偽是非。我們聚集在一起談笑自若,沒有想到竟在石鼓亭中搞起了“鑒賞”活動。時過境遷,我們的活動已過去60個年頭了,至今念茲在茲。

諸先生對石鼓文研究有素,長期以來把金文、籀文、金石融入書畫與篆刻之中,形成了古樸、雄健、渾厚、沉穩的藝術風格和面貌,他在書法、篆刻作品中常有“集古籀文”“參獵碣筆意成之”等題記。黃賓虹先生對他評說:“筆力遒勁,如古籀大篆,極磅礴之能事。”

東風頌

我們又在同年7月間,應溫州地委負責人李鐵峰同志之邀,由高培明同志帶隊,潘、吳、諸3位老先生,我們幾位青年教師也陪侍同行。這是一次以深入生活搜集創作素材為主的活動,能使老先生們多多觀察雁蕩山和浙南的湖光山色名勝古跡以便寫生。

我們路經天臺國清寺、黃巖,再到雁蕩山,小住靈峰寺。于是,在觀音洞、北斗洞、白云庵、雙筍峰等寺廟、洞壑、溪澗、峰巒的風景點走走看看,觀察寫生,這是北雁蕩勝景的主體,歷代文人墨客,都留下了不朽的詩篇和墨跡。

按照原來計劃,我們將在雁蕩山多待幾天,由于衛生飲食的原因,只好趁早離開了。我們在溫州地委交際處招待所住下,需在生活上做更好的調整休息。修整幾天后,老先生們都興致勃勃地為交際處作畫留念。三人在兩張四尺拼接的宣紙上開始揮毫作畫。

畫中近景是潘老運用潑墨法畫成的二塊重疊的大石頭,墨色濃重,氣勢磅礴,尤為巨石鎮住畫面,使構圖飽滿有氣勢,有重量感。吳茀之先生在畫中右邊作設色牡丹,以傾斜布局,從下而上,氣勢雄健,風姿瀟灑。最后由諸樂三先生畫了叢集的水仙花,生機勃發,活色生香,用筆奔放而嚴謹,瀟灑且沉穩,用墨清純有情味,著色雅致而清淡,水仙花用單線勾勒,筆筆見功力,葉葉有精神。從整體效果來看,三人的合作很完美,渾然一體,意境深遠,最后達到了功成圓滿,皆大歡喜。后由諸樂三先生以隸書《東風頌》三字題之,并書“一九六一年八月避暑甌江合作此畫,天壽石,茀之牡丹,樂三水仙并記”。他們的合作是艱辛認真的,在我看來三人長期的交往合作中這是最為成功的杰作之一,難能可貴。

花鳥課

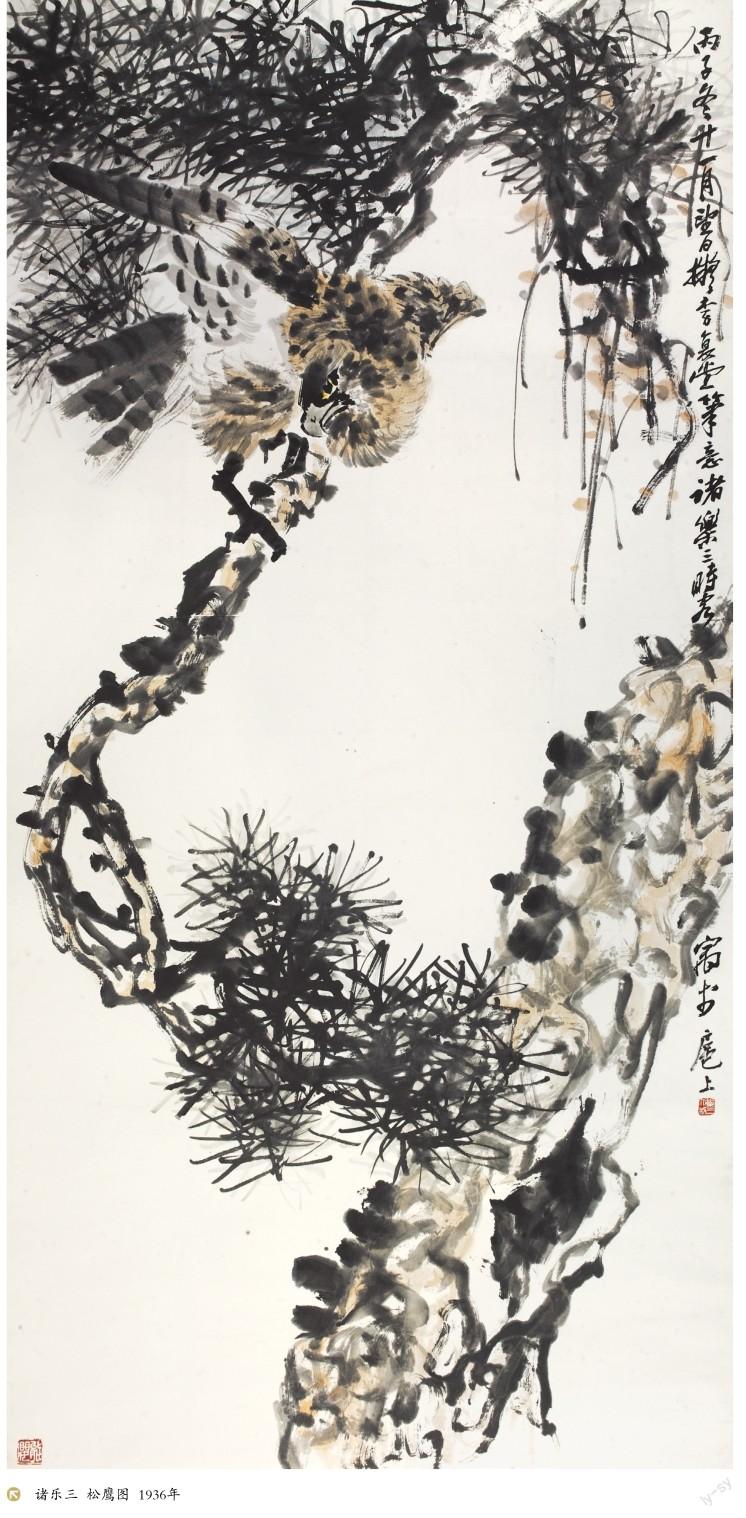

1961年下學期開始,系里酌情研究成立了花鳥畫工作室,讓我們幾位年輕的教師與花鳥畫高班同學共同上課,這時我得到眾多老先生的點撥教誨,尤其是接觸諸樂三先生的機會更頻繁了。他向我提出,學習花鳥畫的基礎課,必須從梅蘭竹菊開始,說:“學習‘四君子,可以觸類旁通,又是練筆墨……”諸先生的諄諄教導,使我更為明確學習花鳥畫的起手功夫和練就筆墨技法的重要性。

記得有一次我在課堂上臨摹八大山人的《鷹石圖》,當他踏進教室還未站穩腳跟時就說:“缺少神韻……”言必有中,簡明扼要。于是我請他坐下,多多指點。他說:“八大畫鷹最有神韻,后人畫鷹很難超越。畫鷹注重嘴、眼、爪三個部位……”當即他就拿起筆來示范。先生擅花鳥,卻很少畫鷹,我第一次看他畫鷹,出神入化,大為驚喜。諸老教學認真耐心以及畫禽鳥的深厚功力,給我留下了深刻的印象,也是我一生學藝和教學上學習的榜樣。

自1970年后,我搬家住景云村一號,與諸樂三先生為近鄰,于是,我有更多機會登門求教、求學,請他指點書、畫的用筆用墨和篆刻的刀法。他總是有求必應,耐心地講解和示范。他講話不多,卻是在我的習作上“畫龍點睛”的補上幾筆。他的點撥使我醍醐灌頂,至今還保留《傲雪圖》習作。在20世紀70年代之初,諸老在我的畫中左下角加了幾筆,使畫面的布局更穩妥而靈動,畫中的章法和枝干穿插更為有序有聯系。

當我向他求教篆刻和書法時,他也是耐心地指點,他說:“學書先學法,然后講筆墨,講風格、派路。要一步一個足印。”對于篆刻,他看了我的幾方印章的書法、刀法、章法后指出,漢至魏晉的印章,穩重嚴謹,風格雄深,為后人取法,是初學者的入門之徑。當即,他動刀示范,在我的印章上細細修改,并指出:“篆刻的刀法、書法、章法的運用和處理,猶如書畫上的用墨用筆方法,是一脈相承的。”于此,我開始臨習漢印,也在刀法、筆法、章法,及分間布白等基礎技法上下功夫。這方《一畫》的朱文印章,也是在20世紀70年代初期經他動刀修改后的作品。

諸樂三先生為我上花鳥課,認真耐心,循循善誘,引導啟發學生,也動筆示范,指點迷津,一方面從筆墨上指出缺點,另一方面,又教導我們如何在筆墨上下功夫,要“面壁九年”“十年寒窗”,甚至一輩子,要求練就一手好苦功。他循循善誘的教導使我記憶猶新。

梅石圖

1972年我有幸求得諸先生一幅水墨《梅石圖》,這是老前輩賜予后輩的珍貴禮物,也是我珍藏和學習的范本。

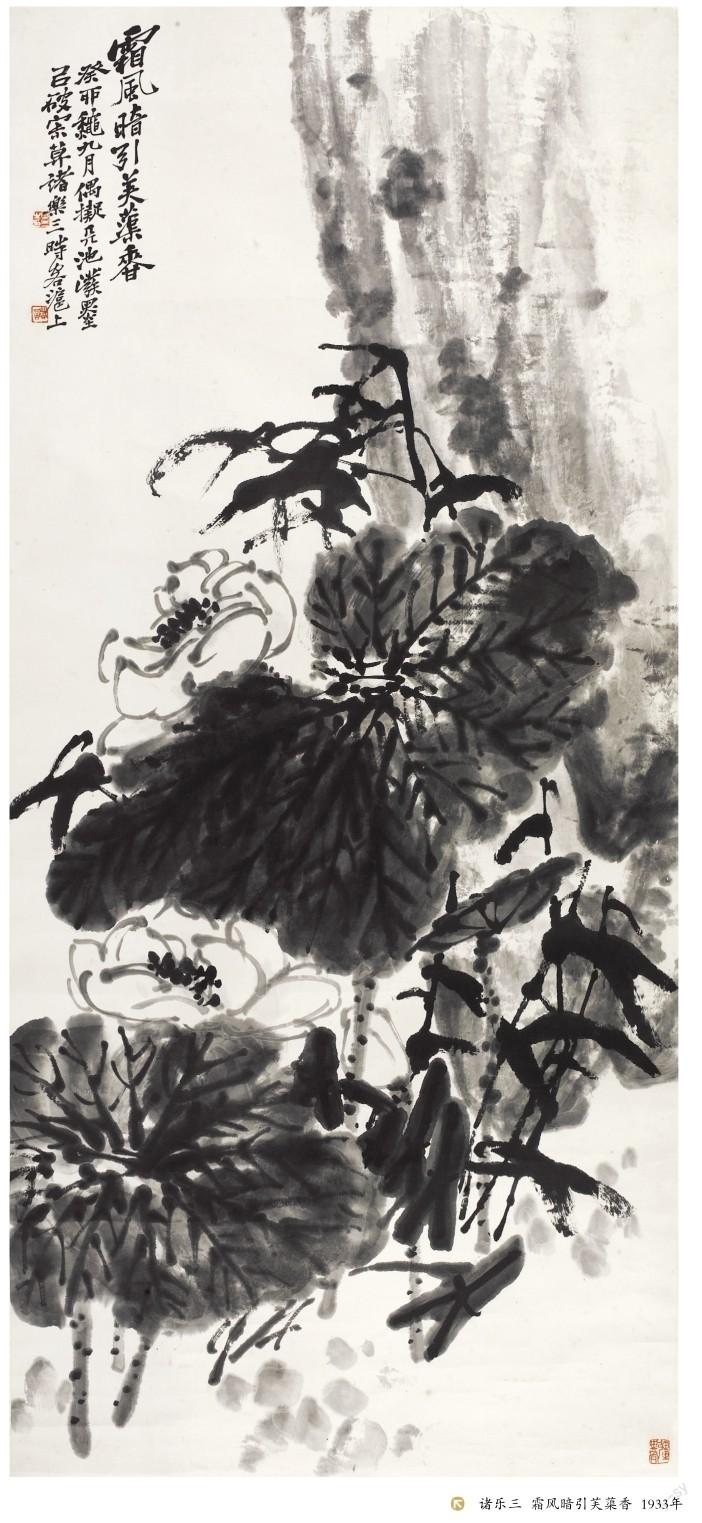

這幅《梅石圖》,畫中題款:“知己三更月,寒香萬古春。”并署上款“尚青同學屬寫”,下款“一九七二年諸樂三時年七十又二”。下鈐一方自刻“樂三”印章,壓角章為自刻“梅花小壽一千年”。如此的精心之作,令人心曠神怡。不論是梅枝縱橫交叉,或是錯落有致的梅花,窮極造化,筆精墨妙。用筆柔中有剛,剛柔相濟,用墨濃淡相間,高雅古樸。對枝干、圈花、花蕊、點苔等處的用筆用墨,都十分注重骨法用筆,筆力遒勁,對用墨的濃淡、干濕變化,都彰顯了墨法華滋、氣韻生動的境地。尤其是近景布置了一塊巨石,在畫中起著穩定布局的藝術情味,使畫面的構圖、意境更有厚重感和力量感。在筆墨上,輕巧自若,干濕皴擦,富有立體感,筆筆見功夫,達到了石分三面、陰陽相悖的藝術魅力。這都是從“師造化”中而創造的表現方法。

諸先生畫墨梅,是他的拿手好畫,畫了半個多世紀,功力深厚的筆墨技法和嫻熟應對的表現能力,隨手寫來,都是“動筆合真”“妙悟自然”,不論是畫設色梅花,或是墨梅、或紅梅、或雪梅都有精神抖擻、脈脈含芳、風遞幽香、清癯暗香、冰清玉潔、清氣逼人的藝術境界。故此,我細細品賞這幅《梅石圖》,它已達到爐火純青的完美境地,神韻清逸,筆墨精絕,已是無懈可擊了。

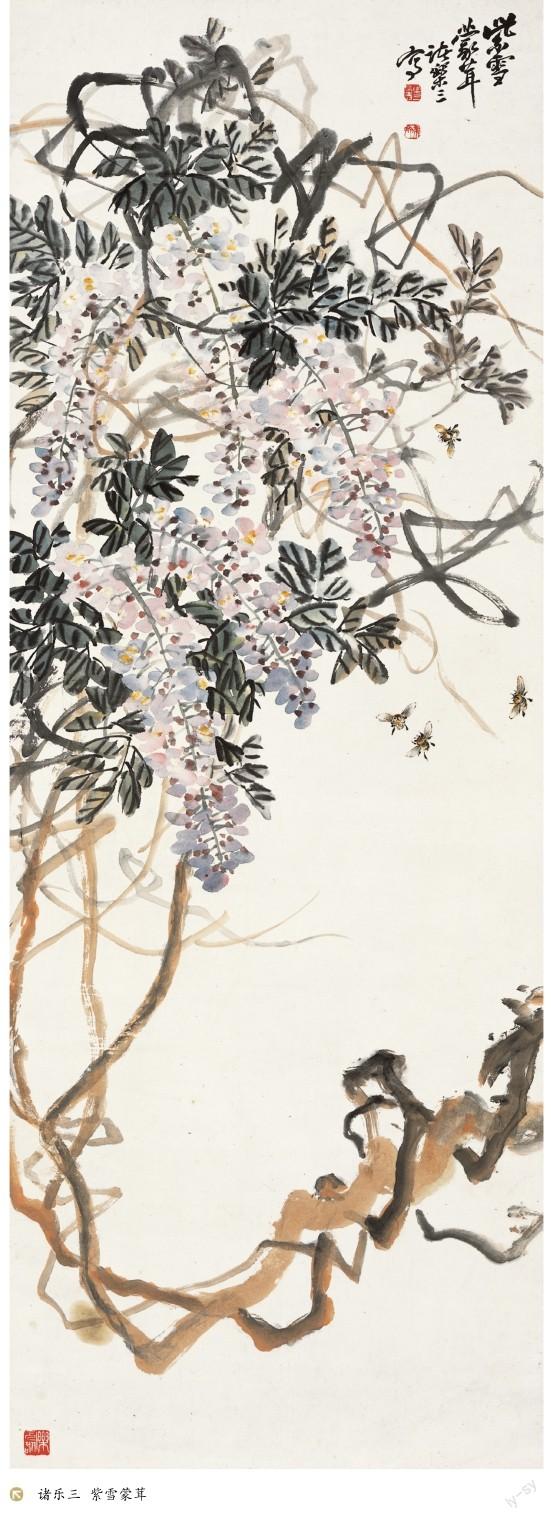

我對諸樂三先生的回憶,如今洋洋灑灑地寫在這里。他在教書育人、藝術實踐、人品和畫品上留給我們后輩的印象是深刻的,是完美的。他在教學上循循善誘,誨人不倦,是德藝雙馨的好師長。他是吳昌碩的正傳弟子,是全面繼承缶翁的重要傳人之一,是熔詩、書、畫、印為一爐的藝術巨匠。他以詩入畫,以畫賦詩,以書入畫,書畫合一,并把金石融入書畫之中,以甲骨文、石鼓文入印,繼承發揚了吳派藝術,又能自出新意,形成自己的藝術面貌。今天,我由衷的感激諸先生對后學的恩澤教誨,銘刻于心,永生難忘。

葉尚青,1930年8月生于浙江玉環,1947年參加革命工作,1959年畢業于浙江美術學院國畫系(現中國美術學院),并留校任教。1960年向潘天壽先生拜師學藝兼秘書。自此專事花鳥畫教學至1993年離休。現為西泠印社社員、浙江省政協詩書畫友之社理事、中國美院國畫系教授、中國美術家協會會員、中國國學會名譽會長。