中國繪畫現代性進程中的諸樂三

摘 要:通過倪瓚、徐渭和朱耷與任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三的比較研究,探討中國畫藝術現代性的轉換與時代景象。面對近代以來西方文化和藝術思潮的強烈沖擊,諸樂三和他的同道一方面堅守和發揚本民族文化與藝術的自尊、自信,同時吸收西方藝術能夠為我所用的營養部分,將中國繪畫由荒寒、冷寂、憤世轉向雄健、燦爛和擁抱現實世界,提供了與現代社會發展相協調,符合現代人欣賞意味的民族藝術樣本。他們是最早的歷史覺悟者,諸樂三先生在同時代長三角地區藝術家中占有非常特殊的位置,他完成了中國畫與書法篆刻學院教學從初創到成熟的整個過程,并為此做出了卓越的貢獻。

關鍵詞:現代性;詩書畫印;比較研究;中國畫與書法篆刻學院教學;諸樂三

“現代性”概念最早出現于西方,可以追溯到文藝復興時期,是指自文藝復興、啟蒙運動以來的社會變遷,它標志著人類社會進入了一個不同以往的新時代。其主要特征是經濟基礎——生產方式的根本改變,即由農耕文明邁向工業化,以及隨之而來的意識形態的重建。在康德“使你的意識的準則同時成為普遍立法的原則”指引下,科學、理性、民主、自由、平等、法制等被賦予了普世的合法性。“現代性”一詞最早出現在1822 年,它被定義為古代的反義詞,它一經誕生,就表明了一種與歷史時間性的新關系。20 世紀后半葉,現代性取代了充滿著19 世紀色彩的“進步”一詞而被廣泛使用。中國社會現代性的先聲或許可以追溯到“資本主義萌芽的”宋明,起始點是1840年,經歷了洋務運動、新文化運動直到20世紀70年代早期的“四個現代化”等現代性運動的推動。與西方社會不同的是,中國社會的現代性從一開始就打上了救亡圖存的強烈印記。

“現代性”的另一層重要意涵是“審美的現代性”。在西方,審美的現代性是“從一種由來已久的永恒性和諧的美學轉變到一種瞬時性與內在性的美學,前者是基于對不變的、超驗的美的理想和‘藝術模仿現實的觀念,而后者的核心價值是變化和新奇。”[1]它所要針對的是人的處境問題,以非延續性和斷裂性為特征,具有與現代社會和傳統文化對立和反叛的特質。中國繪畫的現代性有著自己的特點,面對傳統和面對西方兩個維度展開,側重于人文主義與本民族文化精神的繼承和與時俱進。

一

在追尋中國繪畫現代性的進程中,我列出一個5人組名單,他們是任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三。這5人有著以下共同點,一、他們都是浙江籍的畫家。二、都曾有在中國最早的現代城市上海生活和創作的經歷。三、5人間有著或亦師亦友、或互學互鑒的關系。從時間上看,最早出生的任頤生于1840年,最晚謝世的諸樂三卒于1984年,這將近150年的時間,正是中國由古代轉向現代,即由傳統農業社會走向工業化現代社會的決定性歷史階段。面對近代以來西方文化和藝術思潮的強烈沖擊,他們一方面堅守和發揚本民族文化與藝術的自尊、自信,同時吸收西方藝術能夠為我所用的營養部分,將中國繪畫由荒寒、冷寂、憤世轉向雄健、燦爛和擁抱現實世界,提供了與現代社會發展相協調,符合現代人欣賞意味的民族藝術樣本。“中國美術的‘現代性主要體現在,藝術家對二十世紀中國特定的社會矛盾、民族危機和精神文化氛圍,以創造性的藝術形式加以應對的‘自覺上。”[2]他們是早期的歷史覺悟者,他們以藝術家的敏銳最先覺察到了時代腳步的聲響,在藝術創作和學理建構多個層面走在了同時代人的前面。其中諸樂三先生為我們留下了明確的文字表述。

在我們悠久的中國文化歷史上有豐富的繪畫遺產,我們為了發揚民族的自尊心、自信心,應當盡所有的可能來建立中國民族的新美術,尤其經過了這次大的動蕩以后,在建國的過程中,更應該站在時代的前面,力求精進,這是無疑的,可是目前的美術工作者,卻犯了兩個最大的缺點。

一、有些人,他們對于中國美術理論和作品,不加研究,不求了解,盲目地都站在對立的立場上,這樣是不是對呢?我們還待討論。但是因而忽視中國畫在民間的作用,不去在理論上和技巧上徹底解決,建立中國新美術的問題,實際上完全受著了西洋美術的影響,一般地說,在基礎上還不曾獲得西方的寫生的技巧,先就襲取了歐化的外表,說是他的根據是什么主義的作用。這是事實。

二、有些人,他們的作品確是能夠代表中華民族的精神,能具有中國畫的特點。這一點看來似乎是對的,可是不能代表現時代的趨向,他們完全無批判地無條件地使用舊形式,不只是在內容上不是現實的,就是在技巧中和寫生也還有很遠的距離。[3]

諸樂三先生七十多年前就著重強調了藝術與時代精神的關系問題,這些話語,今天讀來仍然讓人感到親切和振聾發聵,他們不正是藝術界走在時代前列的先行者嗎?

二

宋元以降,當文人畫成為中國繪畫的主流之后,有3位藝術家對后世產生了巨大影響,他們是倪瓚、徐渭和朱耷。今天我們品讀倪瓚、徐渭和朱耷的作品,畫面傳遞的是冷寂、荒寒和憤世,明確告訴我們3位藝術家與他們所處時代的疏離、對立甚至是抗爭,通常人們會從3人的命運多舛中去尋求答案。

倪瓚,27歲時管理家族事務的長兄、母邵氏和老師王仁輔相繼離世,家道敗落,從此漂泊湖上,過著“淚泉和墨寫離騷”的日子。徐渭,參加鄉試八次不中,25歲時家產被強人霸占,次年妻子潘氏病死,人亡家破,功名不第。作為胡宗憲幕僚,當胡宗憲被參劾二次入獄后,徐渭因恐懼發狂自殺九次,后因誤殺繼室被囚禁7年,晚年貧病交加,“忍饑月下獨徘徊”窮困潦倒,抱憤而卒。朱耷,明宗室寧獻王朱權九世孫,19歲時明朝亡,不久父親去世,國破家亡之際,裝聾作啞,隱姓埋名遁入空門以自保。晚年孤寂、貧困,“一室寤歌處,蕭蕭滿席塵,蓬蒿叢戶暗,詩畫入禪真,遺世逃名志,殘山剩水身,青門舊業在,零落種瓜人”。所以通常認為3人作品中的荒寒和憤世是與他們的人生境遇密切相關的。

那么問題是,同樣身處外族入侵、改朝換代、軍閥混戰、民不聊生和政治內斗的動亂年代,任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三的作品卻呈現出了完全不同的精神面貌與藝術氣質。任頤,早年經歷了太平天國戰亂,顛沛流離以沿街賣畫為生,中年以后家累較重,后因家產喪失和鴉片毒發56歲就離世了。今天我們讀到的任頤作品卻是詩意盎然的抒情調子,人物花鳥設色明麗,格調明快溫馨,被徐悲鴻稱為“抒情詩人”,完全沒有荒寒和憤世的痕跡。任頤是中國畫由傳統走過現代性十字路口的第一人,他的藝術實踐具有開創性的意義,對后來者產生了巨大的推動作用。吳昌碩,16歲時為避太平天國之亂,逃入荒山野林中,弟妹先后死于饑餓,后孤單一人亡命于湖北、安徽等地。21歲得中秀才,以小吏、幕僚維持生計,45歲任安東縣令,一個月后辭官,任頤為其作《酸寒尉像》。晚年移居上海,結識富商王一亭后生活開始安定。吳昌碩畫作筆力雄強樸拙,所繪花卉設色濃麗絢爛,充滿勃勃生機,一掃前人的頹廢氣息,開出畫壇欣欣向榮的萬千氣象,被推為一代宗師。潘天壽,出生于1897年,青少年時代正值晚清王朝風雨縹緲、社會動蕩、政權更迭、戰爭頻發、文化沖突加劇的社會轉型期。中年遭遇日本侵華戰爭,與藝專同仁歷經艱辛,輾轉西南。比較而言,1955年至1965年的10年,是潘天壽一生中生活安定、創作旺盛,擔任學院和社會要職并能開展與踐行自己教學理念的難得好時期。晚年遭受不公正的殘酷對待,含冤離世。在民族虛無主義彌漫的歷史關頭,潘天壽高擎民族文化自信的旗幟,開出了中國傳統繪畫的一片嶄新天地。潘先生從唐王昌齡“石脈盡橫亙,潛潭何時流”句中獲得靈感,并在雁蕩山親歷實景,突破傳統山水畫三遠法藩籬,以一奇絕巨石橫亙于畫面中央,巍巍如五岳立于前,氣勢逼人。巨石之上常繪八哥、蟾蜍或墨貓,筆意古拙。山石間繪有林林總總的山花野卉,如牛膝、百合、蘆葦、莎藤、車前草、鳳尾蕨、野薔薇、野菊花、箬竹、牛舌刺等,“亂草叢篁,高下欹斜,縱橫歷亂,其姿致之天然得勢,其意趣之清奇純雅,其品質之高華絕俗,非平時想象中得之”。沉雄壯闊與蒼秀爛漫如此完美地獲得了統一,極大地拓展了中國畫的表現力,豐富了中國畫的美學內涵,開創了中國繪畫的“潘家樣”!

三

同樣是面對外族入侵、改朝換代和命運多舛,倪瓚、徐渭和朱耷的畫作冷寂、荒寒、憤世,而任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三的作品呈現的卻是抒情、雄強濃麗與蒼秀爛漫,這種顯而易見的巨大反差是值得深思和追問的,我們嘗試從時代變遷中去尋找答案。

以封閉和技術進步緩慢為特征的農業經濟模式,決定了中國傳統社會長期受困于“一治一亂”循環往復的穩態結構當中,在興亡之際的社會沖突下,被邊緣化了的文人士大夫和沒落貴族,一方面找不到可以安身立命的依傍,同時放眼望去也看不到一絲解脫困局的期望。入世的“兼濟天下”與出世的“獨善其身”兩不著落,于是只能慷慨悲歌、憤世嫉俗了。與前輩不同的是任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三雖然同樣身處亂世,但1840年以來,中國社會正一步步或被動、或主動地走向了工業化即現代性的進程之中。韋伯把現代化稱之為“理性合理化”的過程,而這種理性的合理化又可以分為以目的作為行動取向的工具理性和基于信念的取向即價值理性。工具理性為人類社會創造了巨大的物質財富,科學技術突飛猛進,人類生活水平不斷提高。在一定程度上來說,正是這種科技文明的工具理性催生出了現代性社會。三千年未有翻天覆地的巨大社會變革撥動了藝術家的心弦,基于信念取向的價值理性強化了他們對于未來的美好向往和信心。

現代國家的一個重要特征是工商文明的勃興,任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三正是在這樣的歷史十字路口,目睹了中國最早的工商城市——上海從灘涂上神奇崛起的過程。

以1843年11月17日上海開埠為標志,開啟了近代中國城市發展史上一場劃時代的滄桑之變。到了1847年,人們已經在黃浦江邊看到一個“英國式的城市像魔術般地建立起來了”。[4]伴隨著歐洲工業革命一系列成果在大工業領域的成功應用,冶金技術,特別是鋼鐵業的發展,帶動了機器制造業、造船業、紡織業、醫藥等工業的迅速發展,推動了各國對華貿易結構的改變。貿易額的增長,貿易地區的拓展,商品種類的增多,使上海經濟發展步入快車道,逐步確立了上海作為中外貿易中心的地位。上海開放通商后,英法租界創辦了煤氣、電力和自來水廠,開辦了照明和自來水等公用事業。l865年9月,江南機器制造局創建于上海虹口,最初登上近代工業舞臺的有船舶修理廠、打包廠、印書館、面包廠、建材、繅絲、煤氣、制皂等新的工業門類。這一時期的近代工業往往依附于中外貿易,但由于普遍采用機器以及雇傭工人,某種程度上已經成為國際貿易體系的組成部分。外灘成為上海的窗口,第一盞電燈、第一條有軌電車線路、第一家醫院、第一份報紙、第一家俱樂部、第一家圖書館、博物館等都誕生在這里。毫無疑問,上海是中國現代化起步最早、程度最高的城市。開埠以來,上海以驚人的速度邁向現代化,上海在成為一個國際大都市的同時也成了一個現代性城市,創造了世界城市發展史上的奇跡。它的工業現代化的程度在當時的中國是最高的,也是最發達的。在相當長一個時期,上海的工業總產值差不多占到了全國工業總產值的二分之一。

“現代性通過新的技術、新的運輸方式和交往方式、產品的分配和消費模式、現代藝術和意識形態而散布到日常生活中去。”[5]可以想見,在黃浦江畔親歷了這場時代巨變的藝術家們,他們對未來美好生活的想象與期待,是他們的前輩們無法企及的。如果說倪瓚、徐渭和朱耷是看穿了舊時代的沒落和不可救藥,那么任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三則是新時代的歌者!

四

在任頤、吳昌碩、潘天壽、吳茀之和諸樂三5人組中,諸樂三先生扮演著特殊的重要角色。他是吳昌碩先生的入室弟子,“白社”成員,活躍于海上藝術界。從20世紀50年代開始,在西子湖畔,他與潘天壽、吳茀之一道,為建構中國畫的學院教學體系做出了突出貢獻。

翻檢諸樂三先生的人生履歷,可以發現他在長三角地區同時代藝術家中占有非常特殊的位置,通過他可以串聯起一代藝術家的群體圖像與文脈傳承的路線圖。1919年,18歲的諸樂三就讀于浙江中醫專門學校,每逢假期常去浙江第一師范看望三哥諸文藝,并結識了三哥的同學潘天壽,恰同學少年,常聚于湖上吟詩作對,談藝論道。次年轉學到上海中醫專門學校,在二哥諸聞韻引薦下拜吳昌碩先生為師。從此有機會親聆吳昌碩先生的教誨,缶師潑墨揮毫時得以侍奉在側,耳提面命,得益良多。通過參加“海上題襟館”藝術活動,結識了王一亭、朱孝臧、任堇叔(任伯年先生公子)和俞語霜諸先生,見識漸廣。21歲,在上海美專代諸聞韻授課,受到劉海粟先生好評。同年加入上海“東方藝術研究會”,結識關良、俞寄凡、汪亞塵、周勤豪、陳曉江、倪貽德、豐子愷、李超士、姜丹書、汪仲山、沈天白、李毅士和陳抱一等海上名家。1923年,諸樂三引見潘天壽拜謁吳昌碩先生,潘天壽攜近作請缶老指正。諸樂三在滬期間,除受吳昌碩先生親授外,與任堇叔、朱孝臧、王一亭、黃賓虹、王個簃、錢瘦鐵、朱屺瞻和沙孟海等多有交往,切磋藝事,書畫合作較多的有徐悲鴻、謝公展、王個簃、張聿光、汪亞塵、朱文侯、張天奇、吳茀之、顧坤伯等。當年曾有人問吳昌碩,滬上繪畫界有那幾位可稱得上后起之秀,吳昌碩答:“滬上后起之秀,有二諸一潘。聞韻聰明畫得好,樂三聰敏能得我之神韻,阿壽有才,可怕(指潘天壽個性強烈,前途無量)。”

諸樂三先生是中國新式教育誕生以來第一代杰出的美術教育家。1850年,天主教耶穌會在上海創辦的徐匯公學,是中國開辦最早的近代學校之一。課程設置有:中英文、地理、歷史、代數、幾何、生理學和音樂等。民國建立以后,上海加快了城市教育近代化的步伐,新式學校和專業類別都得到了大幅度增加。1912年9月2日,北京臨時政府教育部公布民國教育宗旨:“注重道德教育,……更以美感教育完成其道德。”將美育納入高等教育體系,開啟了中國近代美術高等教育的新篇章。隨著1912年劉海粟創辦私立上海美術專科學校,上海還先后成立了中華美術專門學校、上海立達學園美術科、上海私立新華藝術專科學校等美術專業教學機構。

1920年,諸樂三從杭州轉學到上海中醫專門學校。次年,諸聞韻赴日本考察期間,由諸樂三代授上海美專的課程,校長劉海粟為保證教學質量,也來到課堂聽諸樂三授課,課后劉海粟贊揚道:“樂三先生上課很有氣魄,示范教學的方法頗受學生好評。”不久被上海美專、新華藝專等聘請為教授,開設課程有花鳥、篆刻等,開始了他的美術教學生涯。1923年6月,諸聞韻從日本考察回國,諸樂三和潘天壽一同協助諸聞韻在上海美專創辦中國美術教學史上第一個中國畫科,將中國畫教學納入了現代教學體系當中。

1937年7月7日“盧溝橋事變”爆發,日軍開始全面侵華。1937年8月,國民政府頒布 《戰區內學校處理辦法》,規定戰區各校“于戰事發生或逼近時, 量予遷移,其方式得以各高校為單位或混合各校各年級學生統籌支配暫行歸并或暫行附設于它校”。至此,中國史無前例的高校內遷正式開始。1938年7月,諸樂三得到二哥諸聞韻隨國立藝專西遷途中在湖南沅陵肺疾加重的消息,只身趕往沅陵國立藝專駐地,用中藥為二哥醫治調養。在沅陵期間,諸樂三還在國立藝專代課,負責中國畫、篆刻課程的教學。抗戰勝利后,1946年11月,應時任國立藝術專科學校校長潘天壽的聘請任國畫科副教授。次年,辭去上海美專的教學工作,定居杭州,專心在國立藝專任教,主講花鳥畫、書法、篆刻、畫論及詩詞題跋等課程。

中華人民共和國成立后,諸樂三與潘天壽、吳茀之等一起為浙江美術學院中國畫系的重建和發展積極努力,做出了重要貢獻。1957年,浙江美術學院中國畫系恢復教學,諸樂三擔任國畫系古文選讀、詩詞題跋、書法、篆刻、白描雙勾及兼工帶寫花鳥等課程,同時兼任版畫系工筆花鳥及山水樹石課。1963年,與潘天壽、陸維釗、沙孟海一起創辦了新中國高等美術教育史上第一個本科書法篆刻專業——“浙江美術學院中國畫系書法篆刻科”,陸維釗任學科主任,擬定了《書法篆刻專業教學進度計劃表》,諸樂三負責起草篆刻教學大綱。1979年,浙江美術學院經文化部審核決定創辦書法篆刻碩士研究生班,培養書法篆刻研究生。由陸維釗、沙孟海、諸樂三、劉江、章祖安5人組成研究生指導小組,陸維釗任指導小組組長。經初試、復試、面試,錄取朱關田、王冬齡、邱振中、祝遂之、陳振濂5人,這是中國教育史上第一屆書法篆刻碩士研究生班,為書法篆刻界培養了一批高素質的人才和中堅力量。

諸樂三先生從21歲在上海美專代課開始,到83歲去世,在60余年的教學生涯中,經歷了中國新式美術教育的開創期,在上海美專參與了創辦中國美術教學史上第一個中國畫科以及新中國高等美術教育史上第一個本科書法篆刻專業,是中國教育史上第一屆書法篆刻碩士研究生班五人指導小組的重要成員。他用一生完成了中國畫與書法篆刻學院教學從初創到成熟的整個過程,并為此做出了卓越的貢獻。

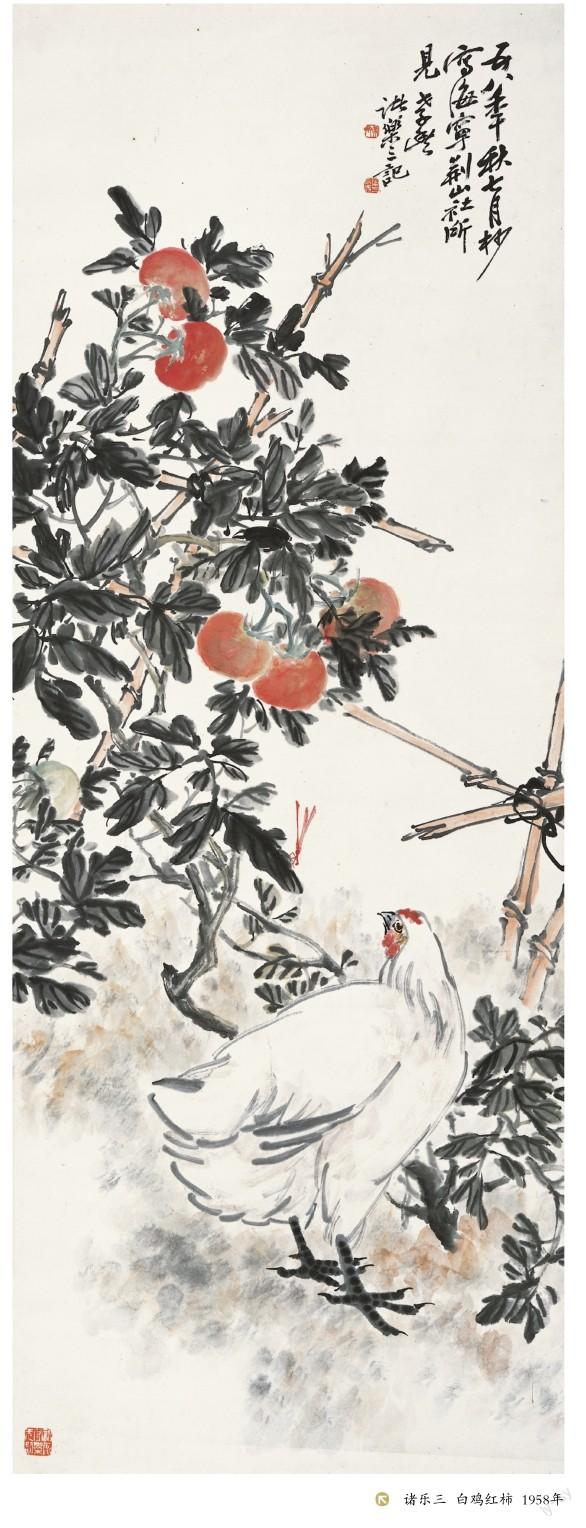

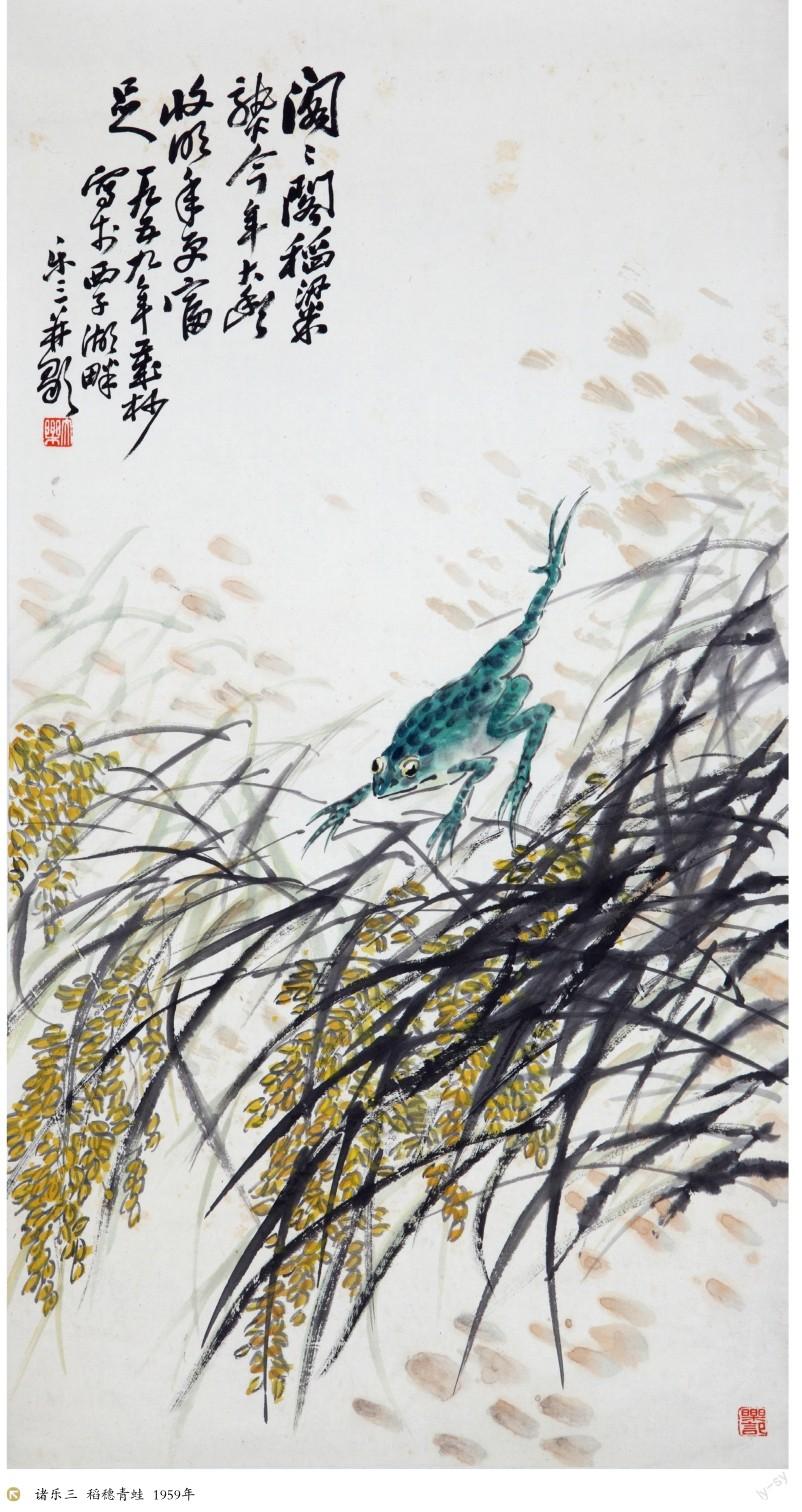

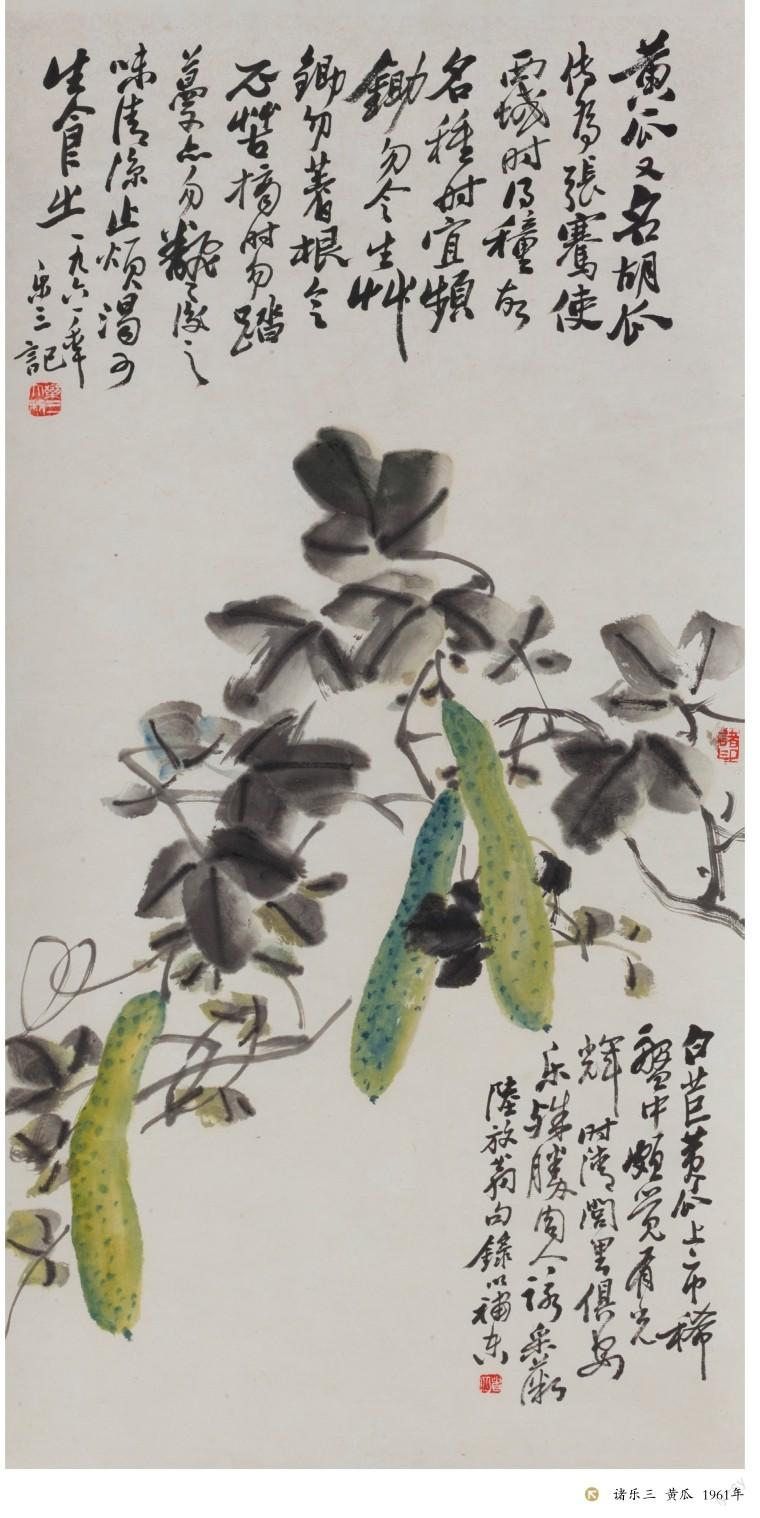

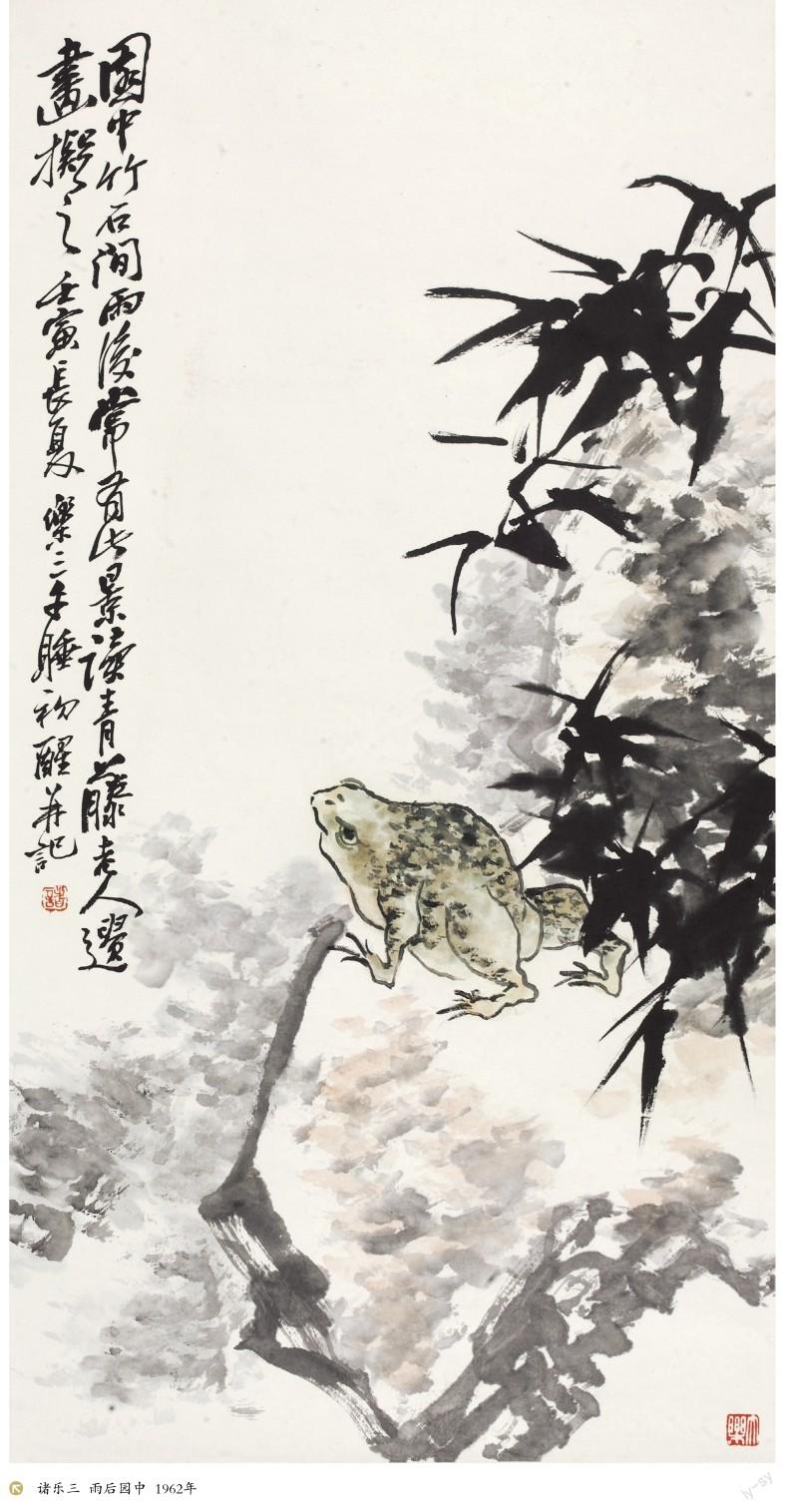

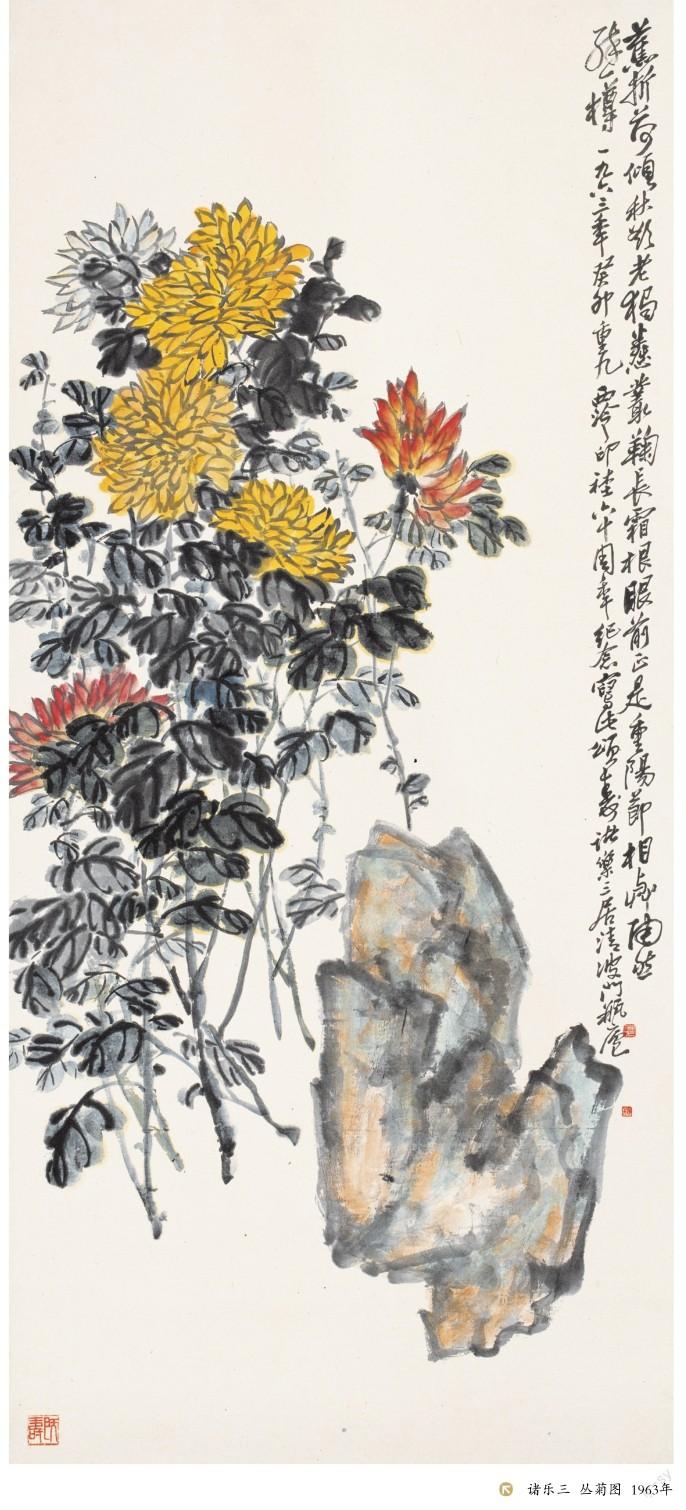

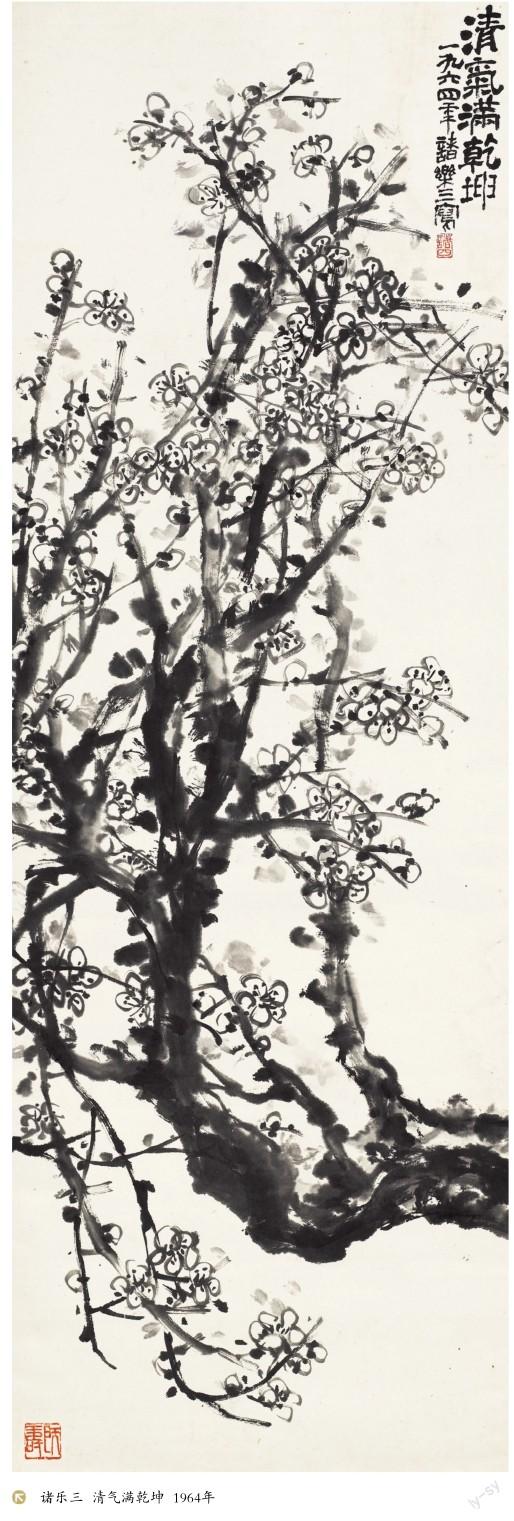

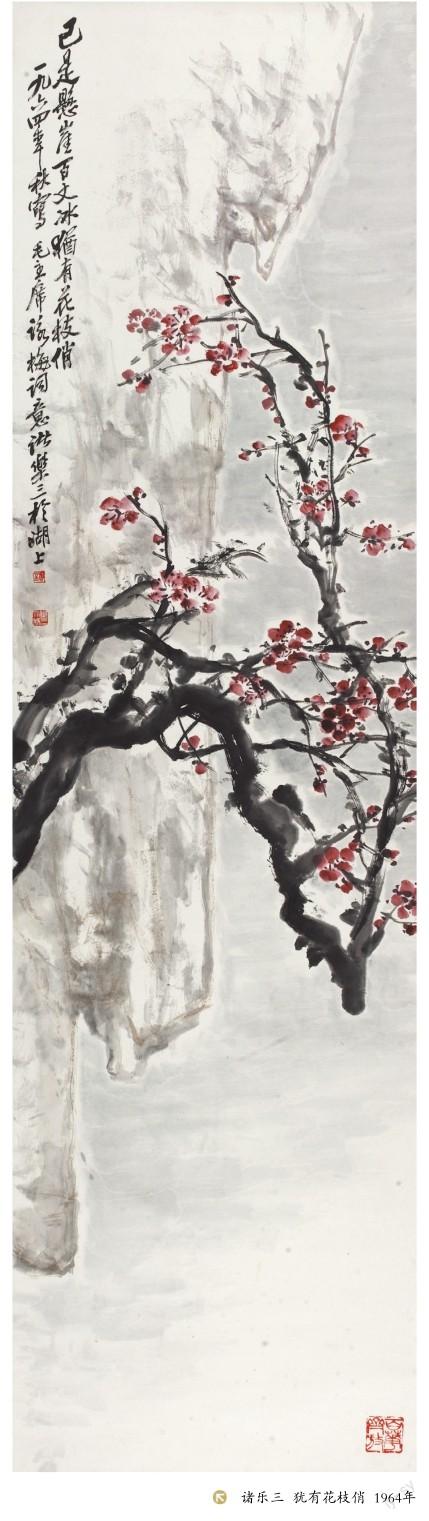

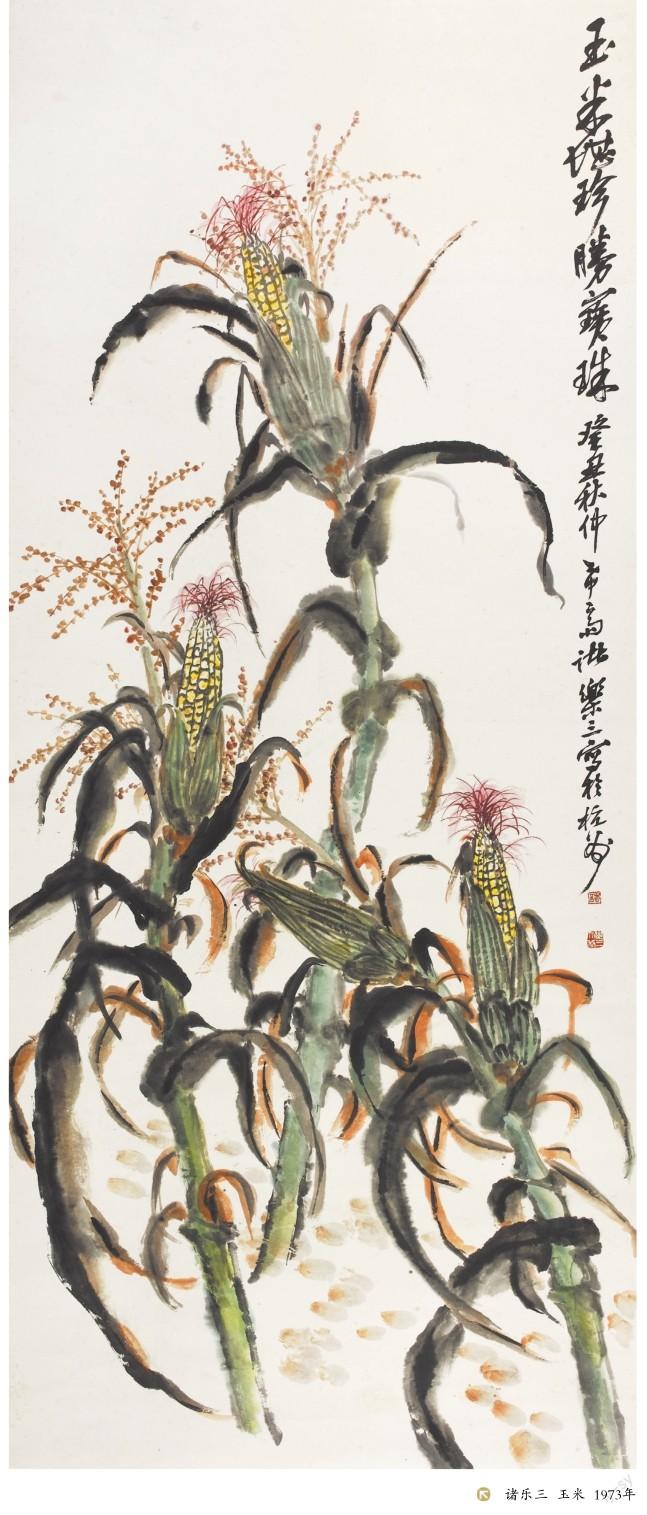

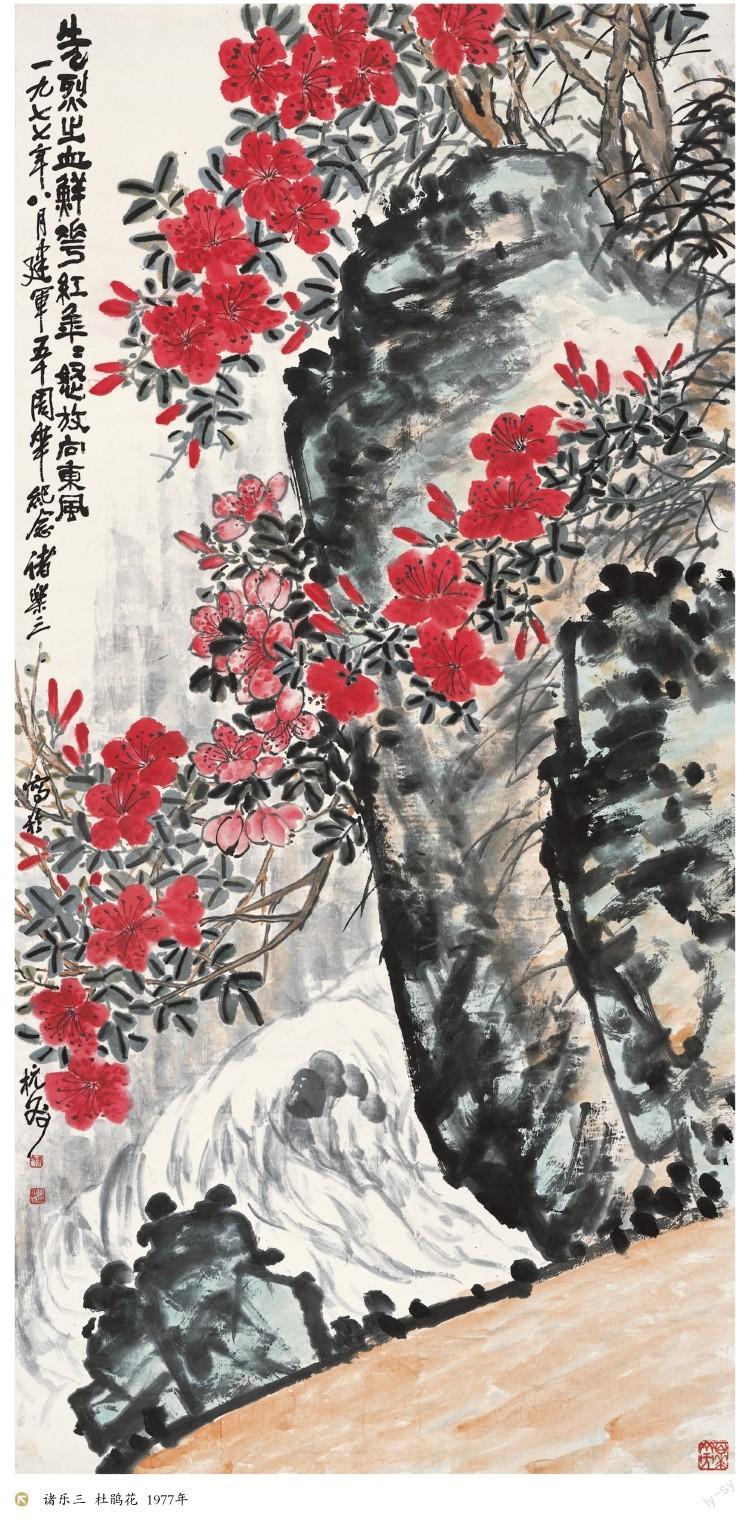

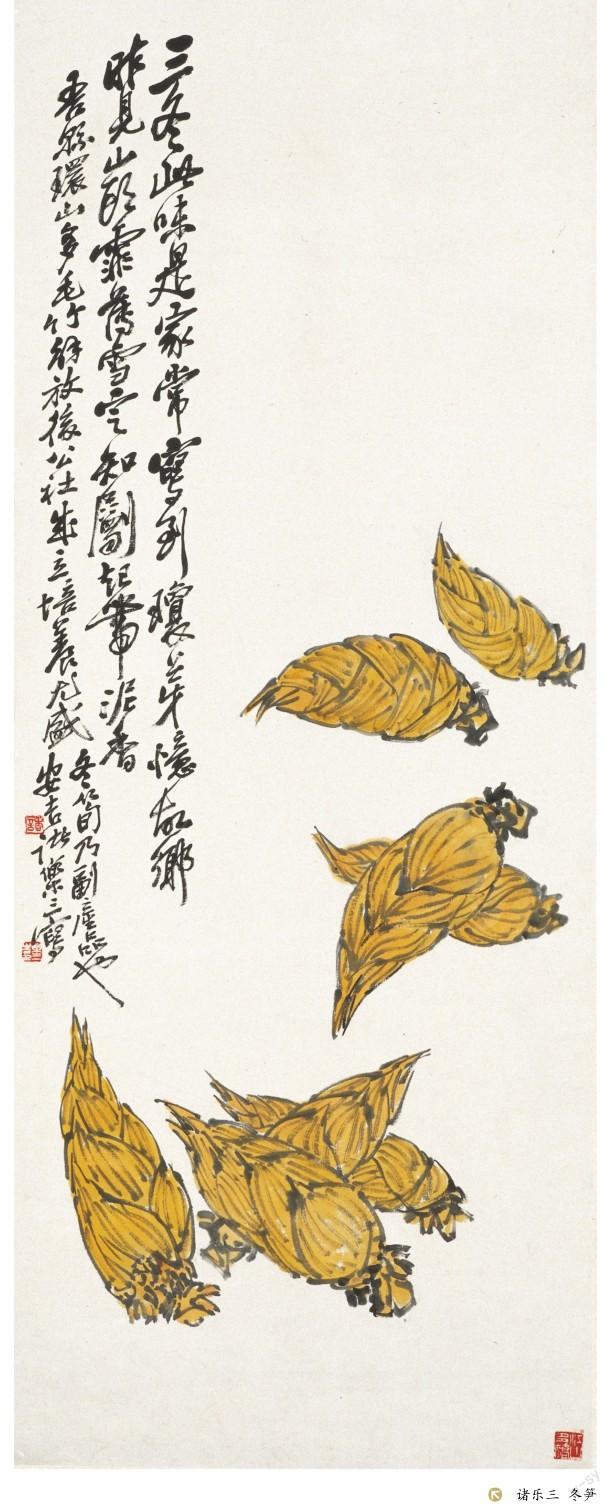

與西方現代藝術割裂傳統,執著地追求“變化和新奇”不同,中國現代藝術與西方現代藝術具有某種學理聯系,同時又保持了本土文化特征、價值觀和歷史的延續性。作為入室弟子,諸樂三先生在詩、書、畫、印四個方面全面承繼了吳昌碩開創的海派文脈,與他的同路人一道,在中國走向現代性的十字路口,充滿激情地擁抱新時代的到來。他以敏銳的洞察力強調傳統藝術與現代精神的關系問題,將“筆墨當隨時代”落實到繪畫創作之中。“現代性作為一種覺醒的時代意識,是以人的主體自由為最終追求,主體性因而成為現代性的又一原則”。[6]任頤的抒情筆調,吳昌碩的寫意精神,潘天壽的畫面構成以及黃賓虹的筆墨情懷,張大千晚年的潑墨潑彩,所有這一切凝聚成了中國畫走向現代性的推動力量。畫者,亦是時代的歌者,諸樂三先生用蒼勁郁勃的筆墨,古艷清新的設色在中國畫走向現代性的進程中,添上了自己濃重的一筆。

注釋:

[1]馬泰·卡林內斯庫.現代性的五副面孔[M].北京:商務印書館,2002:9.

[2]潘公凱.探尋中國的現代性與藝術的未來形態[J].美術研究,2007(1):4-12.

[3]諸樂三.國畫偶談[N].國立藝專·靈視周刊,1948-1-1(2-3).

[4]梅朋,傅立德.上海法租界史[M].倪靜蘭,譯.上海:上海社會科學院出版社,2007:16-17.

[5]馮俊.后現代主義哲學講演錄[M].北京:商務印書館,2003:113.

[6]徐敦廣.現代性、審美現代性與藝術審美主義[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2009(1):110-113.

潘嘉來 1960生于杭州,籍貫上海。文藝評論家、策展人。浙江人民出版社攝影記者、中國攝影家協會理論委員會委員、《中國傳統手工藝文化書系》主編、浙江省美術評論研究會副秘書長,人民美術出版社《中國美術》特約編輯、杭州市文藝評論家協會副主席。