閱讀在數學學習中的缺位現象與思考

茍劍

閱讀是數學理解的需要,數學理解又反過來促進數學閱讀效果的提升。然而在實際教學中,大部分數學教師精心準備了教學課件、設計了合作學習、探究學習等各個環節,卻忽視了學生對數學課本內容的閱讀,學生對其他數學學習資源的閱讀幾乎成為一紙空談,影響了學生數學閱讀能力的發展。這也是導致很多學生獨自做題時出現各種錯誤,教師只要稍加點撥就覺得突然“柳暗花明”的主要原因。下文著重分析了學生數學閱讀缺位帶來的影響,并就這個課題進行了思考,得出了下面的結論。

一、閱讀在數學學習中的缺位狀況調查分析

為了調查閱讀在數學學習中的缺位狀況,我們分別從學生數學閱讀狀況、書店數學學習資源購買狀況以及中國知網數學閱讀方面的論文的發表情況進行了詳細調查。

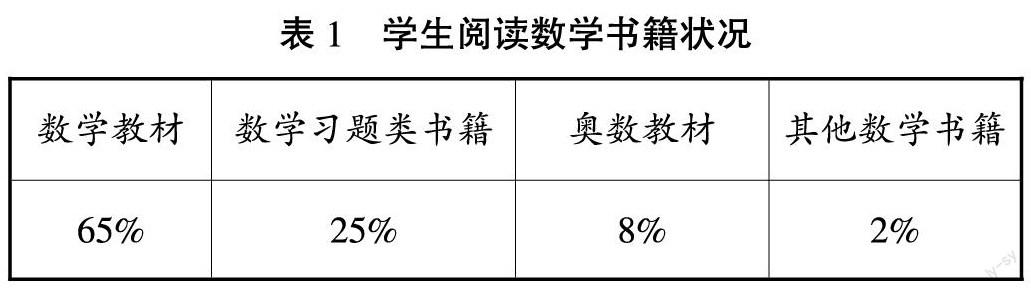

經過調查分析,我們發現大部分學生的數學閱讀對象僅僅局限于數學課本,更有甚者其閱讀對象僅僅為教師布置的課后練習題目,課外數學其他讀物閱讀的只占比5%,說明學生對數學閱讀不夠重視。

經過調查分析,我們發現書店中數學解題集、練習冊、奧數教材種類繁多,非常熱銷,而數學課外讀物卻是“門可羅雀”。這一現象說明“數學解題”這一數學觀根深蒂固,影響著數學文化內涵和人文價值的發揮,不利于學生學習數學。

通過對中國知網近年來的論文以“數學閱讀”為篇名、關鍵詞或者主題進行搜索,發現關于數學閱讀的論文最早的出現于1995年,此后,每年都有關于這方面的論文發表,但整體篇數較少。從2010年開始,關于中小學數學閱讀的文章明顯上升,2019年達到高峰期。這一現象說明數學閱讀已經進入數學教師、專家學者的視野,但研究較少,說明大家對數學閱讀的重視程度不夠。

通過對文獻資料的研究可以發現,大多研究者主要是通過對學生的數學閱讀習慣、掌握數學閱讀的方法及技能技巧、提高數學閱讀能力三個方面來討論,對如何構建數學閱讀材料的科學體系缺乏認識和研究。

二、數學閱讀缺位的原因分析

(一)教師對“數學閱讀”缺乏重視

隨著大語文時代的到來,大家都開始重視閱讀,但閱讀內容一般是文學作品。甚至一些學者認為語文課是培養學生閱讀能力的重要載體,語文閱讀能力提升了,數學理解能力自然能夠得到提高。這說明教師對數學閱讀的意義認識不夠。教師的態度也影響了學生以及家長對“數學閱讀”的重視程度,以至于大部分學生沒有養成教學閱讀的習慣。

(二)教師對學生的閱讀指導不足

數學課堂上,教師重視知識點的“講解”,也重視知識的“探索”“合作”,卻忽視了數學閱讀,閱讀指導更是無從談起。甚至有些教師從上課開始講到下課,留給學生閱讀課本的時間非常少。而在課后,教師一般只關注數學知識點的掌握與否以及數學能力的強化訓練,忽視了數學閱讀。課堂上教師對閱讀課本沒有提出具體的要求,也沒有進行閱讀方法以及閱讀要求方面的指導,造成很多學生把課本當作習題集來使用。

三、中小學生數學閱讀能力的培養

(一)以課本內容為閱讀載體

1.通過閱讀課本內容,掌握閱讀方法

教師研究學情的基礎上,設計好課前閱讀任務,并給學生提供思考的方向。比如,觀察每個例題的特點:給每個例題“命名”、比較前后兩個例題,找到區別;針對每個例題,提出2~3個有價值的問題。這樣的提示,目的是引導學生深入閱讀課本知識的呈現過程。前兩個要求是我們日常課堂中常規的教學行為,學生完成這兩道題需要有一定的基礎;第二個要求雖是學生不陌生的“提問”,但和之前的提問不同:原來的提問是學完新課后的提問,而這次是學新課前的提問。要完成這個學習任務,必須靜下心來閱讀。當然,對于課本閱讀還是需要教師指導。比如,觀察每個例題的特點,給每個例題“命名”。教材中每個內容是有大標題的,大標題下有不同的例題,每個例題又體現了這個知識點下的不同類型。學生觀察每個例題的特點,能給例題正確地“命名”也就抓住了本節知識的特點。再比如,比較前后例題的區別。這個問題,主要是想讓學生通過對比知識的前后變化,體會一個知識是如何一點點變難的;也通過這種比較,認識到知識之間是有聯系的,新知識的產生必定需要舊知識做鋪墊。又比如,針對每個例題,提出2~3個有價值的問題。提問題是個技術活,需要一定的思考力,而且是有價值的問題。通過梳理學生提的問題,能為教師的教學提供珍貴的資料。據此,教師可以選擇哪些知識點需要重點講,哪些只需要提及就可以。長此以往,學生不僅養成了閱讀課本的習慣,還學會了閱讀的方法。

2.挖掘“你知道嗎?”“讀一讀”欄目中涉及的數學小史料以及數學小知識

隨著新課改的實施,為了滲透數學文化,小學數學教材專門開設了“你知道嗎?”,中學數學教材專門開設了“讀一讀”這一欄目,內容主要為“數學史”“數學知識介紹”“生活中的數學”和“生活常識與信息”四類。這些材料主要結合教學內容相機設置,不僅介紹教學內容的相關背景資料,還包含豐富的數學思想、數學方法和解題技巧。教學前,教師可以布置學生通過咨詢父母、上網查詢等方式,補充“你知道嗎?”“讀一讀”欄目中的內容。教學時,相機滲透,讓學生給大家講解,這不僅有助于學生理解知識,還有助于培養學生閱讀的習慣。如教學“圓的周長是同圓直徑的三倍多一點”這一結論時,課本中的“你知道嗎”剛好介紹的一是我國古代數學家、天文學家祖沖之計算的圓周率的值的相關史料,教師可以讓學生用100字概述提前查閱祖沖之與圓周率的故事,培養學生的民族自豪感。再如,學習了“年月日”后,讓學生查閱資料,了解數與運算整個發展的歷程,并用自己喜歡的方式把這一歷程畫出來。為了完成學習任務,學生必須認真查閱,而用圖示繪制的過程,其實是檢測學生閱讀效果的方式。長此以往,學生不僅掌握了閱讀的重要方式,還獲得了數學文化的熏陶。

3.閱讀課本中的統計圖

數學課本中涉及很多統計圖,這些圖簡潔明了地表達了數學信息。然而正因為其簡潔明了,在閱讀的時候必須通過分析、解釋,才能得到自己想要的信息。中小學階段,主要是圖的閱讀,圖的分析與圖的評價(包括質疑)。為了訓練學生閱讀統計圖的能力,教師可以先鼓勵學生整理數據,并選擇合適的學習材料整理數據(成圖填空、半圖完善、數據自定、空白方格),同時讓他們比較:統計表與統計圖在整理數據上有何優劣,最后結合問題,引導學生選擇圖、表做出決策。這一過程是學生學會讀圖的過程。

(二)豐富學生的數學語言

數學閱讀最重要的就是理解數學語言,而豐富學生的數學語言是理解數學內容、增強閱讀效果的重要方式。

1.教師以規范的語言為學生做好藍本

教師的一言一行都是學生模仿的藍本,因此,豐富學生的數學語言,教師首先要為學生做好榜樣。如對概念、定理、術語的表述要準確、清晰,不能似是而非。要做到這一點,教師自己不僅要對概念、定理、術語透徹理解,理解內涵,還要理解外延。如要清楚地認識課本中“……”所代表的省略性詞語、技巧性環節以及括號內有關概念或定理的補充條件、例題的有關提示、說明和總結,要明白省略、補充等的緣由。給學生講解的時候,要用規范的術語。如不能把“倍”說成“倍數”等。此外,講解的時候語言要簡練,準確無誤,不繞圈子。

2.讓學生在表述中豐富數學語言

為了訓練學生的數學語言,教師要提供表述的機會,可以結合教學內容,組織學生同桌之間相互交流,也可以分小組進行討論,還可以讓學生對教學內容進行歸納小結。活動一定要遵循語言訓練為主線、思維訓練為主題的原則,因材施教,確保每個層次的學生都能表達,有能表達的內容。長此以往,學生的表達能力逐漸提升,數學語言逐漸豐富,理解數學符號的能力不斷增強,數學閱讀的效果自然增強。

綜上所述,閱讀教學是數學教學的重要組成部分之一,教師要從內心和行動上落實,真正做到知行合一。教師不僅要在閱讀方法上對學生耐心指導,還要為學生推薦合適的數學讀物。