掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定與手法復位改良小夾板外固定治療不穩定橈骨遠端骨折的臨床觀察

魯鵬

【摘要】目的:觀察掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定與手法復位改良小夾板外固定治療不穩定橈骨遠端骨折(DRF)的臨床效果。方法:回顧性分析2015年1月至2021年8月于本院治療的70例不穩定DRF 患者臨床資料,依據治療方法的不同進行分組,將采用手法復位改良小夾板外固定治療的20例患者納入小夾板固定組,將采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療的50例患者納入切開復位固定組。比較兩組治療效果、掌傾角與尺偏角、橈骨短縮、腕關節活動度及并發癥。結果:切開復位固定組治療優良率(92.00%)高于小夾板固定組,有統計學差異(P <0.05);術后切開復位固定組掌傾角與尺偏角大于小夾板固定組,橈骨短縮小于小夾板固定組,有統計學差異(P <0.05);術后切開復位固定組腕關節橈偏、背伸、掌屈角大于小夾板固定組,有統計學差異(P <0.05);切開復位固定組并發癥總發生率(8.00%)低于小夾板固定組(30.00%),有統計學差異(P <0.05)。結論:在不穩定DRF 患者中采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療效果確切且并發癥少,有利于恢復橈骨高度、掌傾角與尺偏角,有良好的腕關節功能恢復效果,改善腕關節活動度,可作為治療不穩定DRF較為有效方法。

【關鍵詞】不穩定橈骨遠端骨折;掌側入路;切開復位鋼板螺釘內固定;手法復位改良小夾板外固定;腕關節活動度;并發癥

【中圖分類號】R683.41【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-5249(2022)15-0053-04

不穩定橈骨遠端骨折(DRF)屬常見的腕部骨折類型,若未能及時治療,會造成腕關節疼痛、僵硬等,對患者日常生活及身心健康影響較大[1-2]。不穩定 DRF 好發于中老年人群,臨床治療應盡可能恢復橈骨遠端解剖結構及腕關節功能。既往臨床上采用手法復位石膏或小夾板外固定治療 DRF,但少數患者會出現再移位現象,影響治療效果[3]。近年來,手法復位改良小夾板外固定在不穩定 DRF 治療中不斷應用,臨床應用操作簡便、創傷小,且具有易塑形、可透 X光等優點。切開復位鋼板螺釘內固定為治療不穩定 DRF 重要方法,有利于解剖復位,恢復關節面平整,降低腕關節炎發生風險[4-5]。鑒于此,本研究將觀察掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定與手法復位改良小夾板外固定治療不穩定 DRF 的臨床效果,旨在為不穩定 DRF 的治療提供指導,報告如下。

1 對象與方法

1.1 研究對象

回顧性分析2015年1月至2021年8月于本院治療的70例不穩定 DRF 患者臨床資料,依據治療方法的不同進行分組,將采用手法復位改良小夾板外固定治療的20例患者納入小夾板固定組,將采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療的50例患者納入切開復位固定組。小夾板固定組中男12例,女8例;年齡42~78(59.63±5.71)歲;體重指數(BMI)18.2~28.7(23.82±1.46)kg/m2;受傷時間10~67(23.69±4.27)h;內固定研究協會(AO)分型為 A3型、C1型、C2型、C3型各有4例、5例、7例、4例;致傷原因為高處墜落傷、摔傷、交通事故傷各有4例、5例、11例。切開復位固定組重男28例,女22例;年齡40~79(60.21±5.49)歲;BMI 18.1~28.8(23.96±1.50)kg/m2;受傷時間6~65(22.74±5.19)h;AO 分型為A3型、C1型、C2型、C3型各有12例、13例、15例、10例;致傷原因為高處墜落傷、摔傷、交通事故傷各有10例、13例、27例。兩組患者一般資料對比,無統計學差異(P >0.05)。

納入標準:(1)患者臨床資料較為完整;(2)不穩定 DRF 患者均經 CT、X 線檢查確診;(3)均為新鮮骨折;(4)能夠耐受手術或手法整復治療。

排除標準:(1)合并局部缺血性疾病;(2)合并全身慢性疾病;(3)合并全身感染性疾病;(4)患有精神疾病,或行為異常,無法積極配合臨床診治;(5)合并其他部位骨折。

1.2 方法

1.2.1 小夾板固定組

采用手法復位改良小夾板外固定治療:患者坐位,屈肘90°、肩外展90°,助手對患者前臂上段進行緊握固定,術者對患者腕部進行環握,并順勢拔伸牽引2 min,對斷端重疊移位進行糾正,兩拇指置于骨折遠端背側,觸摸背側骨皮質復位情況,如皮質復位情況良好,即極度掌屈、尺偏復位,采用改良小夾板固定,在夾板適當位置放置墊片,于前臂背側、掌側、橈側、尺側放置四塊夾板,三段繃帶加壓固定。固定后第1周內隔日復查 X 光片,對骨折位置進行檢查,對夾板位置進行調整。

1.2.2 切開復位固定組

采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療:臂叢神經阻滯麻醉,患肢外展,取長約6 cm縱形切口于患腕關節掌側偏橈側,于橈側腕屈肌肌腱與橈動脈之間間隙進入,逐層切開,將部分旋前方肌切斷,骨折端顯露并進行復位,骨折端復位滿意后,選取“T”形鎖定鋼板,鉆孔測深,將鎖定螺釘擰入,牢固固定,于 C 臂機下證實鋼板螺釘位置良好,沖洗并縫合切口。

1.3 觀察指標

(1)治療效果,術后3個月時評估,患者腕關節無不適、無畸形,臨床癥狀消失為優;偶有腕關節乏力,腕關節功能稍微受限,疼痛輕微為良;腕關節無力,腕關節功能及活動受到限制,疼痛明顯為可;腕關節活動及功能受限明顯,疼痛癥狀未改善為差,優良率依據優、良病例計算。

(2)影像學指標,術前、術后3個月時兩組進行 X 光片檢查,測定掌傾角與尺偏角、橈骨短縮。

(3)腕關節活動度,術前、術后3個月時統計兩組腕關節橈偏、背伸、掌屈角。

(4)并發癥,包括肩手綜合征、骨折延遲愈合及腕管綜合征。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0軟件分析數據。計數資料以[ n (%)]表示,用χ2檢驗;計量資料用( x(—)± s )表示,用 t 檢驗。以 P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果對比

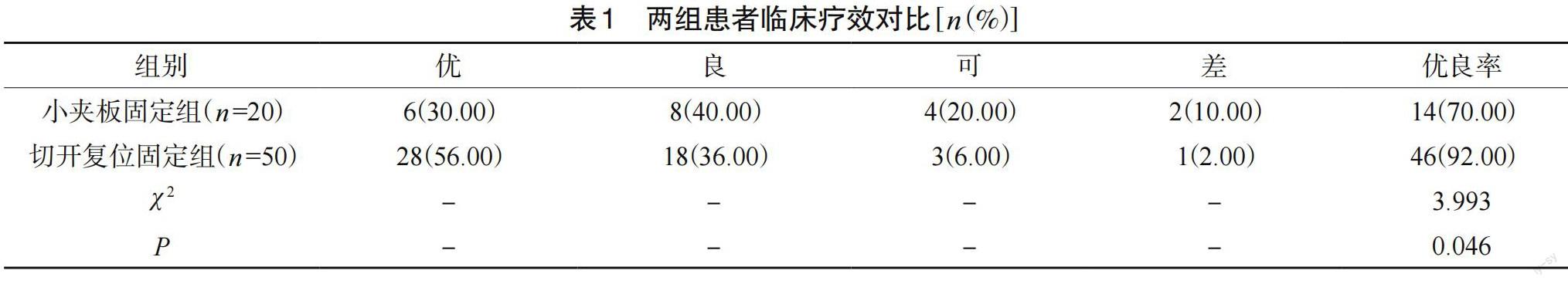

切開復位固定組治療優良率高于小夾板固定組,有統計學差異(P<0.05),見表1。

2.2 掌傾角與尺偏角、橈骨短縮對比

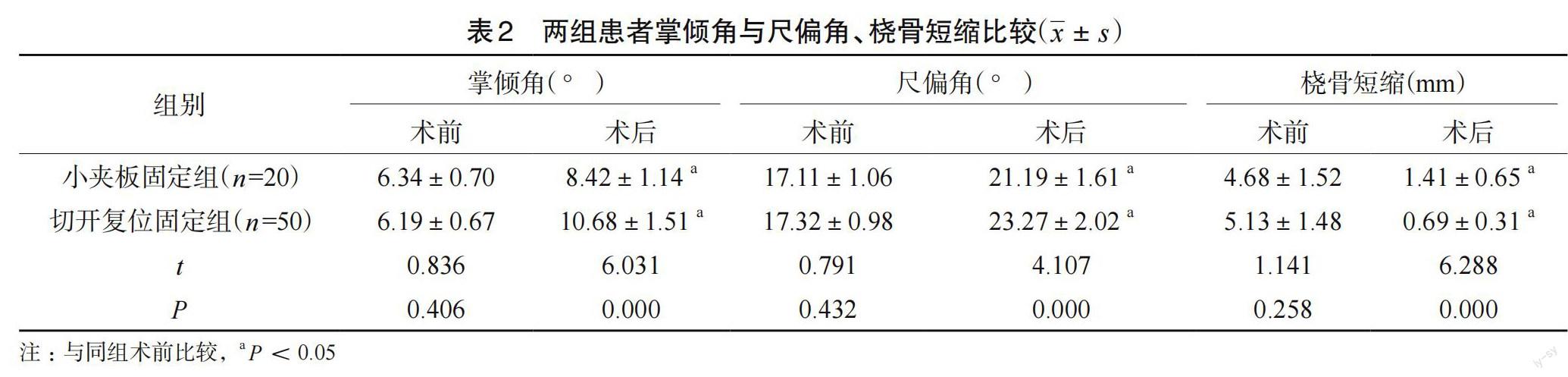

術前兩組掌傾角與尺偏角、橈骨短縮比較,無統計學差異(P>0.05);術后兩組的掌傾角與尺偏角均大于術前,橈骨短縮均小于術前,且術后切開復位固定組掌傾角與尺偏角大于小夾板固定組,橈骨短縮小于小夾板固定組,有統計學差異(P<0.05),見表2。

2.3 腕關節活動度對比

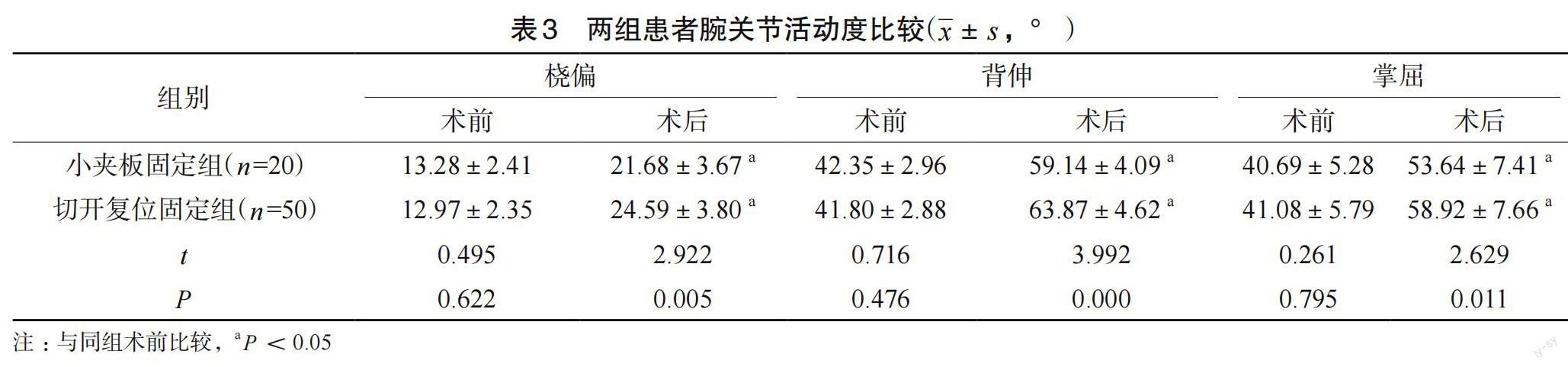

術前兩組的腕關節橈偏、背伸、掌屈角比較,無統計學差異(P>0.05);術后兩組的腕關節橈偏、背伸、掌屈角均大于術前,且術后切開復位固定組腕關節橈偏、背伸、掌屈角大于小夾板固定組,有統計學差異( P <0.05),見表3。

2.4 并發癥對比

切開復位固定組并發癥總發生率低于小夾板固定組,有統計學差異(P<0.05),見表4。

3 討論

DRF 為臨床常見損傷,對腕關節功能影響較大。 DRF 經手法復位后能夠獲得滿意的復位效果,但針對不穩定 DRF 多為關節內骨折或粉碎性骨折,骨折對位后穩定性較差,維持復位難度較大,極易導致再移位[6-7]。石膏托或普通小夾板固定為既往臨床處理不穩定 DRF 的常用方法,雖然能夠對側方移位進行遏制,但對抗縱向剪切力效果一般,骨折再次移位風險較高[8]。

手法復位改良小夾板外固定治療創傷小,操作簡便,改良小夾板外固定重量輕,且具有易塑形、可透 X 光等優勢,對骨折斷端無干擾,能夠減少對骨膜、局部軟組織的破壞,減輕神經血管等副損傷,符合微創治療原則[9]。改良小夾板外固定難以實現堅強固定及關節面的平整,對橈骨高度等維持有其不穩定性,且需早期堅強外固定,對患者早期功能鍛煉影響較大,可能會出現關節畸形、骨折延遲愈合等并發癥。不穩定 DRF 作為一種常見的上肢骨折類型,會對患者的腕關節功能造成嚴重影響,患者往往存在腕關節損傷,故對腕關節功能及活動度進行評估,有利于反映手術治療效果[10-11]。本次研究結果顯示,與小夾板固定組比較,切開復位固定組治療優良率較高,術后切開復位固定組掌傾角與尺偏角較大,橈骨短縮小于小夾板固定組,術后切開復位固定組腕關節橈偏、背伸、掌屈角大于小夾板固定組,切開復位固定組并發癥總發生率低于小夾板固定組(P<0.05)。提示出與手法復位改良小夾板外固定治療相比,在不穩定 DRF 患者中采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療效果更佳,有利于恢復橈骨高度、掌傾角與尺偏角,提高腕關節功能恢復效果,改善腕關節活動度,減少并發癥發生率,臨床應用安全、可靠。切開復位鋼板螺釘內固定已在各種骨折治療中廣泛應用,針對不穩定 DRF 患者而言,掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定能夠更好恢復橈骨遠端解剖結構,恢復關節面平整,獲得堅強內固定,術后可早期進行功能鍛煉,促進腕關節功能恢復,減少近、遠期并發癥的發生[12-13]。但手術切開復位損傷較大,骨膜剝離較多,會對骨折端血運造成一定破壞,且針對老年患者,特別是合并骨質疏松的患者,骨折不愈合風險增加,需引起臨床醫師注意[14-15]。但本次研究中僅納入70例不穩定 DRF 患者,樣本量小,且為回顧性分析研究,可能會對研究結果準確性造成一定影響,還有待臨床深入分析研究,以進一步證實掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定與手法復位改良小夾板外固定治療不穩定 DRF 的臨床效果,以為不穩定 DRF 患者的治療提供更為準確、科學的治療方案。

綜上所述,在不穩定 DRF 患者中采用掌側入路切開復位鋼板螺釘內固定治療,有利于恢復患者掌傾角與尺偏角,改善腕關節功能及活動度,降低并發癥的發生,治療不穩定 DRF 效果良好。

參考文獻

[1]? 陸劍鋒,陸飛偉,崔志浩,等.傳統手術及腕關節鏡微創治療不穩定性橈骨遠端骨折的臨床比較[J].重慶醫科大學學報,2019,44(5):683-688.

[2] 趙京和.用掌側鎖定鋼板內固定術治療橈骨遠端骨折的臨床效果及對腕關節功能的影響分析[J].醫學食療與健康,2021,19(16):56-57.

[3] 柯巍,李珂,王思博,等.切開復位鋼板內固定與閉合復位外固定支架固定治療橈骨遠端骨折:評分及線性回歸分析[J].中國組織工程研究,2019,23(8):1196-1202.

[4] 李哲,孫天祥,鐘易林,等 . 手法復位石膏外固定與切開復位鎖定鋼板內固定治療AO-B、C 型橈骨遠端骨折的比較 [J]. 中國骨與關節損傷雜志,2019,34(5):534-536.

[5] 潘廷明,董忠,楊連梓,等 . 手法復位石膏外固定聯合中藥熏洗和切開復位鋼板內固定治療骨質疏松性橈骨遠端骨折療效比較 [J]. 中國中西醫結合雜志,2019,39(1):63-66.

[6] 顏靈松,陳榆 . 切開復位鋼板與閉合復位外固定架治療不穩定型橈骨遠端骨折的臨床研究 [J]. 中國藥物與臨床,2019,19(24):4349-4350.

[7] 劉凱,葉永亮,胡建煒,等 . 手法復位橈骨遠端骨折后再移位 92 例原因分析 [J]. 中國中醫骨傷科雜志,2020,28(10):61-64.

[8] 吳志峰 . 手法復位小夾板固定治療不穩定型橈骨遠端骨折臨床觀察 [J]. 醫學食療與健康,2020,18(18):54,56.

[9] 易世雄,喻紹頂 . 老年橈骨遠端骨折改良小夾板外固定的臨床療效觀察 [J]. 臨床研究,2018,26(11):52-53.

[10] 王振旺,李立東,鄭秋濤,等 . 不同入路鎖定鋼板內固定治療不穩定型橈骨遠端骨折效果及對腕關節功能恢復和生活質量影響 [J]. 臨床誤診誤治,2021,34(7):65-70.

[11] 龐向華,周建飛,洪定鋼 . 外固定架聯合中藥抗骨質疏松治療對老年不穩定型橈骨遠端骨折患者橈骨遠端高度及腕關節功能的影響 [J]. 廣西醫學,2019,41(16):2066-2069.

[12] 王峰,羅艷霞 . 經掌側入路鎖定加壓鋼板內固定治療不穩定右橈骨遠端骨折的臨床研究 [J]. 河北醫學,2019,25(4):648-651.

[13] 王皓楠,溫樹正,王繼宏,等 . 橈骨遠端骨折掌側鎖定鋼板固定時檢測背側螺釘穿出透視方法的研究與進展[J].中國組織工程研究,2020,24(12):1957-1961.

[14] 袁龍,劉沛奇,張佳祿,等 . 橈骨遠端骨折切開復位鋼板內固定術后并發正中神經與尺神經損傷的診治體會[J].中國骨與關節損傷雜志,2019,34(7):765-766.

[15] 田樂孔,謝文鵬,王象鵬,等 . 手法復位經皮穿針和切開復位鋼板內固定治療老年 C1、C2 型橈骨遠端骨折的對比研究 [J]. 實用骨科雜志,2020,26(8):745-749.

(收稿日期:2021-12-08)